Анализ условий позднечетвертичного осадконакопления в Тункинской рифтовой долине для решения задач геоархеологических исследований

Автор: Матасова Г.Г., Казанский А.Ю., Щетников А.А., Филинов И.А., Бердникова Н.Е.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты комплексных исследований разрезов отложений важнейших геоархеологических объектов Тункинской рифтовой долины с целью реконструкции обстановок и особенностей местного осадконакопления в позднем квартере и оценки влияния этих условий на стратегию освоения региона древним человеком. Установлено, что основным агентом переноса плейстоцен-голоценовых отложений в Тункинской рифтовой долине являются катастрофические потоки (паводки, сели, наводнения), мобилизующие значительный объем обломочного материала. Отложенный паводками материал подвергался эоловой переработке в высокодинамичных субаэральных условиях, обеспечивая формирование сплошного покровного лессовидного комплекса. Это обусловливало тотальную активизацию делювиальных процессов. Дополнительный материал приносился в виде воздушных взвесей и также отлагался в комплексе с местными продуктами развевания и перевевания осадков катастрофических паводков. Характерная для тункинских палеолитических местонахождений спорадичность распределения археологического материала по разрезу является в основном следствием его переотложения.

Тункинская рифтовая долина, геоархеология, позднечетвертичное осадконакопление, палеолит

Короткий адрес: https://sciup.org/147250650

IDR: 147250650 | УДК: 902:551 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-5-21-37

Текст научной статьи Анализ условий позднечетвертичного осадконакопления в Тункинской рифтовой долине для решения задач геоархеологических исследований

Археологические исследования Тункинской котловины ведутся уже более 100 лет. Целенаправленный поиск палеолитических местонахождений был инициирован в начале 1980-х гг. Г. И. Медведевым [Лбова и др., 2005]. Расширение списка палеолитических объектов в Тун- кинской долине произошло в результате комплексного изучения четвертичных отложений, которое проводилось с 2010 г. сотрудниками Института земной коры СО РАН (Иркутск) [Shchetnikov et al., 2012; 2015; Kozyrev et al., 2014]. На сегодняшний день в долине известно незначительное количество археологических объектов (около 50), десять из них определены как палеолитические. Большая часть из них маркирована подъемными материалами или отдельными предметами в плейстоценовых отложениях [Бердникова и др., 2014]. В разрезах, расположенных в разных частях Тункинской долины, количество находок значительно различается. В разрезах на правом берегу Иркута (Туяна, Зактуй) были собраны коллекции археологического материала [Роговской и др., 2017], в то время как в разрезах на левом берегу (Белый Яр I и Белый Яр II) археологические находки единичны.

Целью данной работы являлась реконструкция условий осадконакопления и окружающей среды по комплексу гранулометрических и петромагнитных данных в разрезах отложений верхнепалеолитических местонахождений Тункинской котловины для объяснения причин различной интенсивности жизнедеятельности древнего человека и оценки перспектив археологических исследований на данной территории.

Общие условия осадконакопления в Тункинской рифтовой долине

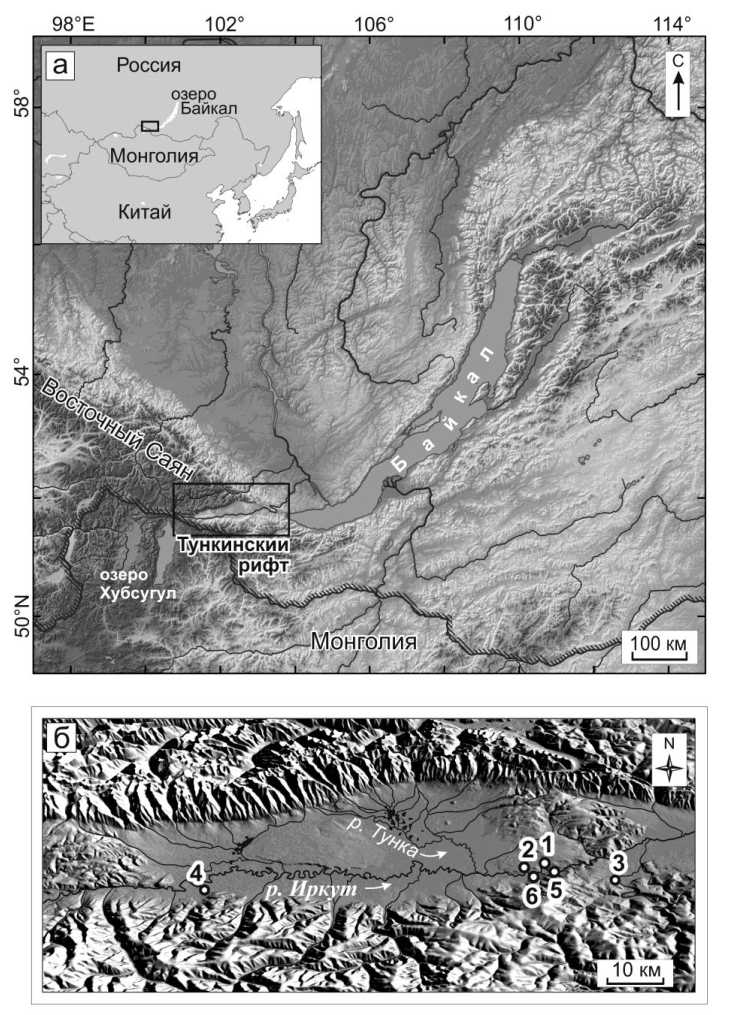

Тункинская рифтовая долина простирается на 200 км в субширотном направлении от югозападного окончания оз. Байкал до оз. Хубсугул (рис. 1). Это глубокое тектоническое понижение рельефа между двумя крупными высокогорными системами – альпинотипными Тун-кинскими Гольцами и хр. Хамар-Дабан.

Осадконакопление в Тункинском седиментационном бассейне реализуется в условиях высокой энергии рельефообразующих процессов и литодинамических потоков. Все притоки Иркута – магистрального водотока Тункинского рифта – селеактивны. В период исторических наблюдений катастрофические паводки здесь возникают с периодичностью 20–30 лет. Во время дегляциации этот процесс, очевидно, носил гораздо более интенсивный и масштабный характер. Кроме того, Тункинская секция Байкальской рифтовой зоны характеризуется наивысшей степенью сейсмической активности в регионе. Главные разломы этой зоны обладают потенциалом генерирования землетрясений практически максимальной для внут-риконтинентальных структур магнитуды (М = 7,5–8). Крупные землетрясения нередко сопровождаются обвалами, перекрывающими днища горных долин. Последующий прорыв сейсмогенных плотин может приводить к катастрофическим паводкам.

Геоморфологическая позиция и литолого-стратиграфическое строение разрезов палеолитических местонахождений Тункинского рифта

Среди разрезов верхнего плейстоцена Тункинского Прибайкалья, включающих культуросодержащие горизонты, наиболее представительными являются Белый Яр I, Белый Яр II, Славин Яр, Шимки, Туяна и Зактуй (рис. 1, б ). Первые три разреза вскрывают отложения деформированного новейшими тектоническими процессами террасового комплекса дистальных частей впадин Тункинского рифта, вовлеченных в инверсионные воздымания. Разрезы Туяна и Зактуй также расположены на окраине Тункинской впадины в основании склона ее горного обрамления и представлены субаэральными отложениями преимущественно покровного лессовидного комплекса. При этом разрез Зактуй локализуется в зоне фациального перехода склоновых осадков борта котловины в отложения террасового комплекса Иркута, вскрывая одновременно и шлейф субаэральных накоплений, и аллювиальные образования тылового шва террасы. Разрез Шимки вскрывает строение первой надпойменной террасы Иркута.

Рис. 1. Цифровая модель рельефа Байкальского региона ( а ) и центральной части Тункин-ской рифтовой долины ( б ) с местонахождением изученных геоархеологических объектов. Разрезы: 1 – Белый Яр I; 2 – Белый Яр II; 3 – Славин Яр; 4 – Шимки; 5 – Туяна; 6 – Зактуй Fig. 1. Digital relief model of the Baikal region ( a ) and the central part of the Tunka rift valley ( b ) with the location of the studied geoarchaeological objects. Sections: 1 – Bely Yar I; 2 – Bely Yar II; 3 – Slavin Yar; 4 – Shimki; 5 – Tuyana; 6 – Zaktuy

Разрез Белый Яр расположен на левобережье Иркута в восточном окончании Тункинской впадины одноименного рифта, в подножие Еловского отрога. Разрез экспонирован в двух естественных обнажениях – Белый Яр I и Белый Яр II, расположенных в 2 км друг от друга. Здесь на цоколе из третичных туфогенных песчаников и брекчий залегает сложно построен- ная толща преимущественно песчаных образований верхнего плейстоцена переменной мощности (от 16 до 27 м).

Разрез Шимки расположен на левобережье приустьевой части р. Тайтурка, впадающей в Иркут на юго-западном окончании Тункинской впадины (см. рис. 1, б ). Здесь вскрывается толща песчано-глинистых отложений, слагающих 7–8-метровой высоты первую надпойменную террасу. Поисковые археологические работы на данном разрезе до настоящего времени не проводились.

Местонахождение Туяна расположено на относительных отметках 15–35 м от уреза р. Иркут в подножие хр. Хамар-Дабан, на периклинальном замыкании сводового поднятия. Вскрытые в раскопе на глубину 3,4 м отложения разреза представлены позднеплейстоцен-голоценовыми облесованными покровными супесями и суглинками. Верхняя часть отложений разреза представлена неясно слоистыми супесями, которые можно соотнести с поздним дриасом. Ниже располагаются лессовидные слоистые суглинки. Их подстилают солифлю-циированные почвы.

Туяна является наиболее представительным многослойным археологическим местонахождением в Тункинской рифтовой долине. Основное количество археологического материала здесь фиксировалось в голоценовых (МИС1) и каргинских отложениях (МИС3), прежде всего – в солифлюциированных почвах [Kozyrev et al., 2014; Shchetnikov et al., 2019].

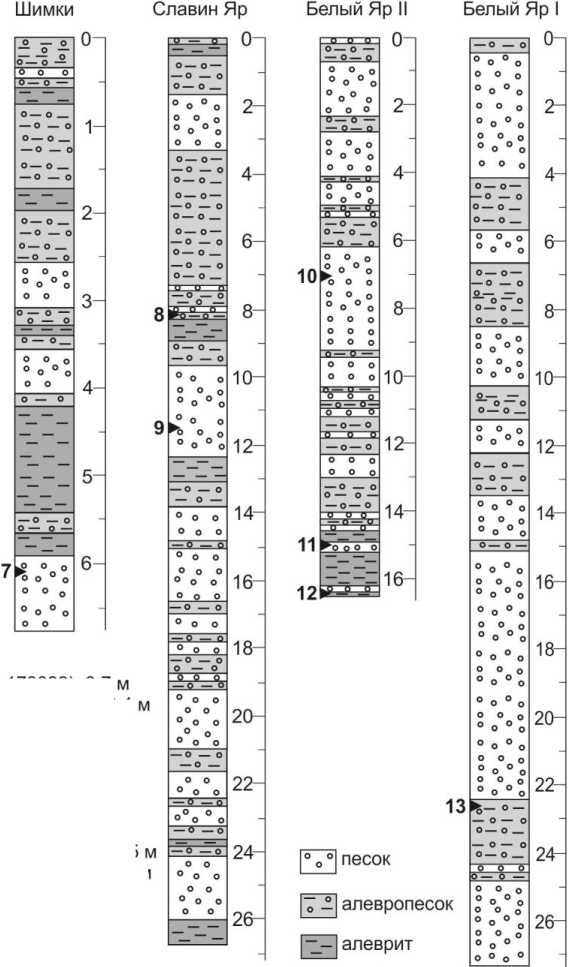

В целом в изученных разрезах (рис. 2) вскрыты отложения первой половины позднего плейстоцена (разрез Славин Яр, МИС4–МИС5?), во всех разрезах (кроме Шимков) широко и разнообразно представлены отложения второй половины позднего плейстоцена (МИС2– МИС3), также во всех разрезах достаточно детально представлены голоценовые отложения (МИС1).

Методы и материалы

Отбор образцов производился с шагом от 5 до 20 см в зависимости от мощности слоев изучаемого разреза. Из 6 разрезов было отобрано всего 923 образца, из них в Зактуе – 63 образца, в Туяне – 39, в Шимках – 34, в Славином Яре – 284, в Белом Яре I – 270, в Белом Яре II – 233. Материал для гранулометрических и петромагнитных исследований набирался из одних и тех же образцов.

Гранулометрический состав отложений изучался методом лазерной дифрактометрии на анализаторе размера частиц Microtrac X100. Результаты измерений были представлены в виде распределения 60 фракций (от 0,1 до 700 мкм) по объему (в %), которые, в свою очередь, были объединены, согласно классификации А. В. Раукаса [1981], в песчаную (> 100 мкм), крупноалевритовую (50–100 мкм), мелкоалевритовую (10–50 мкм) и глинистую (< 10 мкм) фракции. Кроме объемного содержания фракций для гранулометрической характеристики отложений использовались спектральные (моды) и расчетные параметры: D cp – средний размер зерна (как средневзвешенное значение), F – динамический фактор (отношение количества физического песка к количеству физической глины), степень сортированности осадков, рассчитанная как отношение стандартного отклонения к среднему значению параметра внутри гранулометрического типа.

Магнитные свойства отложений изучались по группам основных параметров: 1) концентрационно-зависимых (удельная магнитная восприимчивость Х , магнитная восприимчивость ферромагнетиков Х fer и парамагнетиков Х р , намагниченность насыщения ферромагнетиков J fer в поле 700 мТл, остаточная намагниченность насыщения J rs , намагниченность парамагнетиков J p в поле 700 мТл, их вклад в общую намагниченность J p / J i ); 2) коэрцитивные характеристики (коэрцитивная сила B c , остаточная коэрцитивная сила B cr ) и параметры магнитной «жесткости» (HIRM, S ); 3) структурно-чувствительных (отношения B c / B cr , Х fer / J rs ); 4) показателей присутствия суперпарамагнитных (СПМ) зерен ( X sp , J sp ). Все магнитные параметры

Туяна

1-

2-

On

3-

Зактуй

1-

2-

4-

5~

On

з-

-

1. Туяна - 7652 ± 34 cal ВР (KGM-ISa 170093) 0,7

-

2. Туяна - 36138 ± 217 cal BP (KGM-ISa 170094) 2,4

-

3. Зактуй - 6510 ± 100 cal BP (IGAN 4154) 1,4 м

-

4. Зактуй - 37690 ± 520 cal ВР (ОхА-21014) 2,3 м

-

5. Зактуй - 40720 ±310 cal ВР (ОхА-19719) 2,3 м

-

6. Зактуй - > 50100 ВР (ОхА-25678) 4,3 м

-

7. Шимки -13100 ± 80 cal ВР (GIN-8091) 6,1 м

-

8. Славин Яр - 42200 ± 130 cal ВР (ТО-13278) 8 м

-

9. Славин Яр - 49380 ± 3030 cal ВР (IGAN 3133) 11,5 10. Белый Яр II - 216901170 cal ВР (ОхА-27618) 6,5 м 11. Белый Яр II - 440401800 cal ВР (Poz-86144) 15 м 12. Белый Яр II - > 50000 ВР (Poz- 86349) 16,5 м 13. Белый Яр I - 4844013360 cal ВР (IGAN 3370) основание разреза 22,5 м

Рис. 2. Строение разрезов по гранулометрическим типам

Fig. 2. Structure of sections according to granulometric types

снимались с петель гистерезиса, получаемых на коэрцитивном спектрометре J_meter производства КФПУ (Казань) [Jasonov et al., 1998]. Состав магнитной фракции исследовался термомагнитным методом в модификации K(T) на каппа-мосте MFK1-FA с высокотемпературной приставкой CS4. Эксперименты проводились в нейтральной среде. Обработка и интерпретация магнитных характеристик производилась по стандартным методикам [Evans, Heller, 2003].

В работе задействовалось оборудование ЦКП «Геодинамика и геохронология» Института земной коры СО РАН (№ 075-15-2021-682).

Результаты исследований

Гранулометрический состав отложений. По гранулометрическому составу, согласно классификации Н. Н. Верзилина [1995], в изученных отложениях восточной части Сибирской субаэральной формации выделено 6 гранулометрических типов. По уменьшению зернистости это: 1) песок (песчаной фракции > 90 %); 2) песок алевритистый (песчаной фракции 60– 90 %, алевритовой фракции 5–40 %); 3) алевропесок (песчаной фракции 20–60 %, алевритовой фракции 20–60 %, глинистой фракции 0–5 %); 4) алевропесок глинистый (песчаной фракции 20–60 %, алевритовой фракции 20–60 %, глинистой фракции 5–20 %); 5) алеврит песчанистый (песчаной фракции 5–40 %, алевритовой фракции 60–90 %, глинистой фракции 0–5 %); 6) алеврит песчанисто-глинистый (песчаной фракции 20–40 %, алевритовой фракции 60–90 %, глинистой фракции 20–40 %). Таким образом, выделены 2 типа песка, 2 типа алевропеска, 2 типа алеврита; во избежание чрезмерной детальности, неразличимой в масштабе рисунка, мы объединили первые два типа в «песок» (песчаной фракции > 60 %), вторые – в «алевропесок» (песчаной фракции 20–60 %, алевритовой фракции 20–60 %), третьи – в «алеврит» (алевритовой фракции 60–90 %). Распределение гранулометрических типов осадков по разрезам представлено в табл. 1 и на рис. 2.

Таблица 1 Соотношение гранулометрических типов осадков изученных разрезов (содержание в %)

Table 1

Ratio of granulometric types of sediments of the studied sections (content in %)

|

Разрез / состав |

Белый Яр I |

Белый Яр II |

Славин Яр |

Шимки |

Зактуй |

Туяна |

|

Песок |

60 |

60 |

50 |

40 |

5 |

0 |

|

Алевропесок |

40 |

30 |

40 |

45 |

35 |

10 |

|

Алеврит |

0 |

10 |

10 |

15 |

60 |

90 |

Из приведенных данных видно, что отложения 2-х разрезов (Зактуй, Туяна) резко отличаются от других по гранулометрическим типам. Между собой они также различаются. Отложения разрезов Белый Яр I, Белый Яр I и Славин Яр близки по гранулометрическому составу, отличие заключается в присутствии в Белом Яру II и Славином Яру примерно по 10– 12 % алеврита, а в Белом Яру I этот гранулометрический тип не обнаружен.

Магнитные свойства отложений. По степени изменчивости концентрационно-зависимых параметров, как и по гранулометрическому составу, отложения изученных разрезов Тункин-ской котловины можно разделить на 2 группы (табл. 2): в первую группу входят разрезы Зак-туй и Туяна, в которых значения концентрационных характеристик меняются в 2–4 раза, во вторую группу – разрезы Белый Яр I, Белый Яр II, Славин Яр и Шимки, где значения этих же характеристик меняются в 10–30 раз.

Обсуждение результатов и реконструкция обстановок осадконакопления в плейстоцене-голоцене во впадинах Тункинского рифта

Гранулометрические данные . Субаэральные осадки Тункинской котловины представлены тремя литологическими типами – песками, алевропесками и алевритами. В первых двух типах основу составляют песчаные фракции, которые транспортируются в среду осадко-

Таблица 2

Диапазоны изменений и средние значения петромагнитных параметров отложений Тункинской котловины

Table 2

|

Параметр |

Разрез |

||||||

|

Белый Яр I |

Белый Яр II |

Славин Яр |

Шимки |

Зактуй |

Туяна |

||

|

0–12 |

12–26 |

||||||

Ranges of changes and average values of petromagnetic parameters of sediments of the Tunka basin

Концентрация магнетиков

|

X · 10–8 |

22–204 107 |

18–224 123 |

9,6–172 93,5 |

20,9–152 77,8 |

21–211 114 |

58–200 114 |

72–180 102 |

|

J rs · 10–3 |

1,7–17,5 |

1,3–25 |

0,6–19,4 |

1,8–15,7 |

2,2–38,6 |

5–15 |

8,5–15,5 |

|

7,9 |

7 |

12,2 |

10,6 |

17,3 |

8,9 |

11 |

|

|

J fer · 10–2 |

1,9–34 |

0,7–27,5 |

0,3–19,6 |

1,2–17,4 |

1,2–24 |

7–27 |

8,5–15,4 |

|

12,7 |

13,5 |

9,8 |

8,2 |

11,1 |

13,8 |

10,8 |

Магнитная жесткость

|

B c |

4,4–14,5 7,7 |

1,8–32,4 5,3 |

8,4–18,7 12,7 |

8,3–17 12,4 |

4,5–44,5 12 |

3–7,4 5,7 |

6,6–10,6 8,3 |

|

B cr |

34–55 |

23–56 |

29–57 |

35–47 |

29–68 |

30–42 |

24–45 |

|

41 |

35,8 |

42,1 |

41,1 |

38 |

36,8 |

38,2 |

|

|

HIRM · 10–4 |

0–1,01 |

0–1,04 |

0–1,36 |

0,03–1,3 |

0–1,29 |

0–2,8 |

0–0,9 |

|

0,4 |

0,54 |

0,8 |

0,6 |

0,47 |

0,33 |

0,4 |

|

|

S |

0,93–1,0 |

0,87–1,0 |

0,82–1,0 |

0,91–1,0 |

0,90–1,0 |

0,99–1,0 |

0,98–1,0 |

|

0,99 |

0,99 |

0,98 |

0,99 |

0,99 |

0,999 |

0,99 |

Окончание табл. 2

|

Параметр |

Разрез |

||||||

|

Белый Яр I |

Белый Яр II |

Славин Яр |

Шимки |

Зактуй |

Туяна |

||

|

0–12 |

12–26 |

||||||

|

Содержание парамагнетиков |

|||||||

|

J p · 10–3 |

10–51 23 |

2–62 21,7 |

21,7–53 37,1 |

16,1–55 31,1 |

14–59 43 |

15,5–39 28 |

29–45,6 40 |

|

J p / J i |

0,05–0,57 0,17 |

0,01–0,88 0,18 |

0,13–0,92 0,33 |

0,13–0,76 0,29 |

0,06–0,81 0,32 |

0,05–0,26 0,17 |

0,16–0,34 0,27 |

|

Размер зерна |

|||||||

|

B cr / B c |

3,1–8,5 5,7 |

1,7–12,7 7,7 |

2,5–5,1 3,4 |

2,8–4,7 3,4 |

1,4–7,8 3,8 |

4,8–10 6,6 |

3,5–5,6 4,6 |

|

X fer / J rs · 10–5 |

6–26 14 |

2–40 16,7 |

4,1–10,8 6,9 |

4,4–13 6,9 |

1–15,6 7,1 |

9–22 12,2 |

6,6–11 8,4 |

|

X fer / J fer · 10–6 |

7,5–9,1 8,3 |

7–11 8,5 |

8–13,5 9,3 |

8–11,2 8,9 |

6–13,2 9,7 |

7–9 7,7 |

7,4–13 8,7 |

|

Содержание СПМ |

|||||||

|

J sp · 10–5 |

3,7–40 17,2 |

3,8–190 27 |

1,5–78,5 28,6 |

3,9–33 22 |

5,5–130 47,2 |

16–66 33,8 |

24–90 39 |

|

X sp · 10–10 |

6,6–63,4 24 |

19–121 24 |

2–328 49,8 |

9–55 33 |

25–800 230 |

78–438 198 |

98–495 200 |

Примечание: в числителе – минимальные и максимальные значения параметров, в знаменателе – среднее значение. Х , Xsp [м3 кг–1], J fer, Jrs , Jp , Jsp , HIRM [Ам2 кг–1], Bc , Bcr [мТл], X fer / Jrs [мА–1]. Славин Яр подразделен по возрасту на 2 интервала, накопление нижней толщи (12–26 м) соответствует по времени МИС4–МИС5 (первая половина позднего плейстоцена), формирование верхней части разреза (0–12 м) происходило в МИС3–МИС1 (вторая половина позднего плейстоцена – голоцен). В разрезе Белый Яр II максимальные и средние значения приведены без учета магнетитовых прослоев (пояснения в тексте).

накопления способом сальтации либо волочением, что подразумевает близкие источники сноса обломочного материала. В котловине р. Иркут шириной до 20 км, с севера и юга закрытой горными хребтами, ближними источниками материала для построения мощных осадочных толщ могут быть: 1) развеянные аллювиальные отложения р. Иркут и ее притоков; 2) сносимые с гор временными и периодическими потоками продукты разрушения пород горных хребтов – склоновые отложения; 3) отложения катастрофических паводков в результате прорывов естественных дамб, формирующихся за счет склоновых и неотектонических процессов.

Голоценовые отложения разреза Шимки (см. рис. 1, б ), находящегося на входе долины р. Иркут в Тункинскую котловину с запада, где ее рельеф меняется с горного на равнинный, имеют наибольшую мощность из всех изученных разрезов, характеризуются наибольшим разнообразием гранулометрических типов осадков, довольно слабой сортировкой, отсутствием более древних (плейстоценовых) отложений. Совокупность гранулометрических данных дает возможность предположить, что район Шимков являлся областью основной разгрузки поступающего в котловину обломочного материала в составе голоценовых паводковых потоков Иркута с запада.

Отложения разрезов Белый Яр I, II, локализованных на левом берегу Иркута и облекающих подошву Еловской междувпадинной перемычки, и отложения разрезов Туяна и Зактуй, вскрытых в основании склонов хр. Хамар-Дабан на правом берегу Иркута, почти напротив Белых Яров, в том же районе – в месте сужения котловины примерно в 60 км ниже по течению от Шимков, существенно отличаются своими гранулометрическими характеристиками. Белые Яры сложены в основном песками, чередующимися с небольшими по мощности (по сравнению с песками) слоями алевропесков. По строению разрезы схожи, слагающие их отложения одновозрастны (голоцен – вторая половина позднего плейстоцена). Отложения обоих Яров умеренно хорошо сортированы. Перепад высот по долине р. Иркут от Шимков до Белых Яров составляет ~ 65 м, по 1 м на 1 км. Гранулометрические данные свидетельствуют в пользу поступления обломочного материала тем же путем, что и в Шимки, т. е. вниз по котловине в составе суперпаводков, но их объем, мощность, скорость во второй половине позднего плейстоцена были гораздо сильнее, чем в голоцене. Мелкозернистый материал не задерживался по пути следования, вероятно, транспортировался далее, в область расширения котловины и заполнял ее нижнюю часть. Косвенно об этом свидетельствуют отложения разреза Славин Яр, находящегося еще ниже, примерно на 10 км, по течению Иркута, на левом берегу правого притока Иркута – р. Зун-Мурин, приблизительно в 10 км от ее впадения в Иркут. В этом разрезе отложения второй половины позднего плейстоцена и голоцена мелкозернисты, более половины объема отложений представлено алевропесками, появляются алевриты. В эту часть котловины дополнительно поступает обломочный материал, транспортируемый р. Зун-Мурин в составе сезонных паводков по ее долине. Отложения Славина Яра, формирующиеся как минимум из двух источников, умеренно хорошо сортированы. Что касается отложений первой половины позднего плейстоцена в разрезе Славин Яр, то они схожи с аналогичными отложениями Белых Яров второй половины позднего плейстоцена, в которых преобладают пески с подчиненным значением алевропесков и небольшими прослоями алевритов. Все описанные отложения можно назвать условно долинными, поскольку, скорее всего, они сформировались путем переотложения и перевевания осадков, приносимых мощными катастрофическими потоками и разгружаемых по мере транспортировки материала вниз по котловине. Косвенно на существование таких потоков указывают прослои аллювиальных песков в разрезах Шимки, Белый Яр I и II, диагностируемых, согласно [Vanden-berge, 2013], по резкому увеличению грубозернистой фракции (обр. Sh-260 и WY-520).

Отложения разрезов Зактуй и Туяна отличны от остальных. Это преимущественно субаэральные отложения, и отличаются они от бассейновых прежде всего мощностью, строением, гранулометрическими характеристиками. Между собой они также различаются, несмотря на их близкий возраст. Наиболее мелкозернистый и маломощный разрез Туяна представлен в основном алевритами, в Зактуе также преобладающими осадками являются алевриты, но участками в разрезе встречаются алевропески и даже небольшие песчаные прослои. Даты 14С свидетельствуют о начале формирования этих отложений еще в первой половине позднего плейстоцена, но сокращенная мощность не позволяет дать им характеристику. Отложения обоих разрезов хорошо и очень хорошо сортированы, и по среднему размеру зерна близки к западносибирским лессовым отложениям [Жданова и др., 2007; 2009]. Соотношения гранулометрических фракций и логнормальный, почти симметричный гранулометрический спектр указывают на поступление бóльшей части обломочного материала из одного источника. В Туяне основная часть осадочного материала, скорее всего, транспортировалась воздушным путем с осаждением на пологих склонах предгорий с последующей переработкой склоновыми процессами (крип, плоскостной смыв, солифлюкция). В Зактуе верхняя часть разреза также сформировалась в результате склоновых процессов переработки первично эоловых осадков. Но в нижней части разреза Зактуй в спектральном составе, помимо основного пика в области алевритовых фракций, появляется дополнительный пик в диапазоне песчаных фракций, что указывает на дополнительный источник сноса местного значения. Учитывая геоморфологическую позицию разреза, можно предположить, что этим источником являются аллювиальные (пойменные) отложения р. Иркут. Основываясь на данных современного климата в этом регионе, можно предположить, что преобладающие ветра северо-западного, западного направления [Мартьянова и др., 1998] сохранились с позднего плейстоцена.

Магнитные характеристики. Несмотря на то что все изученные разрезы находятся в одной климатической зоне, в одном регионе и даже в одной долине, магнитные свойства отложений этих разрезов значительно разнятся. Различия заключаются в следующем.

-

1. Отложения разреза Славин Яр самые слабомагнитные, особенно нижняя половина разреза, в среднем в 1,5 раза слабее самых сильномагнитных отложений Белых Яров (см. табл. 2). При этом отложения Славина Яра наиболее магнитожесткие и мелкозернистые по магнитному зерну, соответствующие параметры в 1,5–2,5 раза отличаются от таковых в Белых Ярах. Магнитные характеристики в данном разрезе довольно четко и детально отражают его строение и генетический тип отложений, лучше, чем в остальных разрезах Тункин-ской котловины. По некоторым магнитным характеристикам отложения Славина Яра близки к отложениям Шимков и Туяны.

-

2. Отложения разрезов Белый Яр I и II, наоборот, наиболее магнитны, в верхних частях разрезов (~ до 6,5 м) наблюдаются вкрапления чистого магнетита в виде невыдержанных прерывистых слойков шириной до 5–7 мм. Отложения наиболее магнитомягкие, с широким диапазоном размеров магнитных частиц и с наименьшим вкладом парамагнетиков. Изменения магнитных характеристик недостаточно четко отражают строение разрезов, поэтому для детального изучения отложений следует привлекать другие методы (гранулометрию, геохимию, микроморфологию). По некоторым магнитным характеристикам отложения Белых Яров схожи с отложениями Зактуя, частично – Шимков.

-

3. Наиболее изменчивы магнитные характеристики в отложениях разреза Шимки, отсутствие видимых закономерностей не позволяет ориентироваться только на магнитные свойства отложений при изучении строения и генетических типов отложений. По разным группам параметров отложения Шимков близки то к Белым Ярам (по концентрации), то к Славину Яру (по магнитной жесткости и зерну), то к Туяне (по количеству парамагнитных минералов).

Все перечисленные особенности отложений имеют свои объяснения, опираясь на которые можно предположительно реконструировать общую картину изменения природной среды в Тункинской котловине.

Особенности магнитных свойств отложений Славина Яра следует рассматривать с учетом того, что обломочный материал, а вместе с ним и магнитный, поступал как минимум из 2-х источников, причем один из них не поставлял материал в остальные отложения Тункинской котловины. Речь идет об осадках, заполняющих долину р. Зун-Мурин, и это не только аллю- виальные отложения, но, возможно, еще и осадки катастрофических прорывов (паводки, сели). Второй источник, как и в остальной части Тункинской долины, – аллювиальные отложения и отложения катастрофических событий самой Тункинской котловины.

Наибольшая концентрация магнитных минералов, наличие слойков чистого магнетита, отсутствие (или незначительное количество) гематита и парамагнитных минералов, отсутствие погребенных почв, широкий диапазон по размерам магнитных зерен, – все эти особенности осадконакопления разрезов Белые Яры свидетельствуют о накоплении осадков в высокодинамичной обстановке и, скорее всего, в эоловой обработке продуктов разрушения пород, приносимых катастрофическими (селевыми) потоками, промытых периодическими наводнениями на р. Иркут.

Неустойчивое поведение магнитных параметров в Шимках обусловлено также особенностями осадконакопления в высокодинамичной среде, но касается это только периодов малых похолоданий в голоцене. В периоды малых потеплений преобладание процессов педогенеза привело к закономерному поведению магнитных характеристик в ископаемых почвах, соответствующему записи магнитного сигнала в рамках «сибирского» механизма [Матасова и др., 2003; Matasova et al., 2023].

В Зактуе и Туяне «сибирский» механизм формирования магнитных свойств недостаточно четко выражен по иной причине: накопление на склонах супесчаных толщ, вмещающих погребенные почвы, происходило не так динамично, не с такой скоростью, как в других, более мощных и более опесчаненных отложениях Тункинской долины. Поэтому, с одной стороны, поступление магнитного материала не было таким интенсивным, как в других разрезах, и, соответственно, вмещающие отложения характеризуются меньшей магнитностью. С другой стороны, почвообразовательные процессы при низкой скорости поступления обломочного материала интенсивно перерабатывали осадки, приводя к более сильному новообразованию магнитных минералов и, соответственно, к повышению магнетизма почв. В результате в связи со «сближением» магнитных параметров разных по генезису отложений контрастность их магнитных свойств уменьшилась и четкая дифференциация по магнитным характеристикам смазалась.

Основные составляющие элементы климата – тепло-, влагообеспеченность, ветровая деятельность – реконструируются в результате совместного анализа гранулометрических и магнитных характеристик отложений. Тесная связь содержания крупнозернистых фракций, с одной стороны, и концентрации терригенных магнитных минералов и / или размеров магнитных зерен, с другой стороны, свидетельствует о стабильности скорости и объемов поступления осадков, постоянстве источников сноса и способов транспортировки. Отсутствие или слабая связь, как в Тункинской долине (за исключением разреза Шимки), говорит об обратном: о неустойчивости, неравномерности поступления материала, возможно, из разных источников воздушным и / или водным путем, т. е. в целом о нестабильных, неблагоприятных для проживания людей условиях. Сильная корреляция между мелкозернистыми фракциями (хотя и небольшими по содержанию) и такими магнитными характеристиками, как магнитная «жесткость», коэрцитивность, вклад парамагнетиков и суперпарамагнетиков, указывает на влияние тепло- и влагообеспеченности на состав и магнитные свойства осадков. Отсутствие или слабая связь свидетельствует о недостаточно комфортных (прохладных и засушливых) условиях в периоды оптимумов. Но как бы ни были комфортны (теплые, мягкие) условия с точки зрения жизнедеятельности людей, вряд ли бы они стали жить в местах проявления катастрофических событий (наводнений, селей).

Таким образом, совместный анализ гранулометрического состава и магнитных свойств отложений дает возможность реконструировать условия осадконакопления в различных частях Тункинской долины, на различных геоморфологических позициях и, исходя из климатических и ландшафтных особенностей, выбрать районы и условия, наиболее перспективные для поиска археологических объектов. Отсюда, в частности, следует, что ограниченное количество археологических находок в разрезах Белый Яр I и II обусловлено особенностями фор- мирования их отложений – высокими темпами осадконакопления, поступлением рыхлого осадочного материала в составе катастрофических потоков.

Многочисленные археологические находки в разрезе Туяна, находящемся на самых высоких (из исследованных объектов) гипсометрических отметках относительно уреза воды, также объясняются особенностями среды осадконакопления – небольшой скоростью поступления материала, выраженными, развитыми (хотя и измененными склоновыми процессами) почвами, отсутствием следов катастрофических паводков. Пригодными для жизни людей условиями характеризуется также район локализации разреза Зактуй, приуроченный к инверсированному (приподнятому) участку краевой части тункинской впадины. Промежуточное положение занимает разрез Славин Яр, где скорости осадконакопления были выше, чем в разрезах Зактуй и Туяна, почвенные горизонты достаточно развитые, но археологических находок мало. Вероятно, по той же причине, что и в Белых Ярах, – влияние катастрофически паводков и склоновых селей.

Заключение

Результаты комплексного изучения позднечетвертичных отложений Тункинской рифтовой долины позволили сделать следующие выводы.

-

1. Основным агентом переноса плейстоценовых-голоценовых отложений в Тункинской котловине являются катастрофические потоки (паводки, сели, наводнения), мобилизующие значительный объем обломочного (а с ним и магнитного) материала.

-

2. После схода воды отложенный паводками материал подвергался эоловой переработке в высокодинамичных субаэральных условиях, обеспечивая формирование сплошного покровного лессовидного комплекса. Это, в свою очередь, обусловливало тотальную активизацию делювиальных процессов. Дополнительный материал приносился в виде воздушных взвесей и также отлагался в комплексе с местными продуктами развевания и перевевания осадков катастрофических паводков.

-

3. Условия осадконакопления и последующее преобразование отложений (высокая скорость поступления больших объемов рыхлого материала, склоновые процессы, слабый педогенез) обусловили дифференциацию осадочных слоев разрезов только по гранулометрическому составу, магнитные свойства отложений в данных условиях не могут являться основой для характеристики строения разрезов и идентификации генетических типов отложений. Здесь известные магнитные модели записи климата работают плохо, а в некоторых случаях (например, в Белом Яру I и II) не работают вовсе. Петромагнитные исследования могут давать только дополнительную информацию об изменениях природной среды и климата в позднем плейстоцене в Тункинской котловине.

-

4. Единичный подъемный археологический материал является в основном переотложенным и рассеян по всей Тункинской долине в результате перераспределения осадочного материала селевыми потоками. В крупнозернистых отложениях, формировавшихся в высокодинамичных обстановках, находки сохранившихся археологических стоянок маловероятны. Наиболее перспективными объектами являются разрезы субаэральных местонахождений, близких по условиям формирования к Туяне и Зактую, приуроченным к еланям и куйтунам – инверсированным участкам дистальных частей впадин.