Анализ взаимодействия "само"-деятельностей в структуре самообразовательной деятельности студентов

Автор: Теплых Л.В.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Гуманитарные и общественные науки

Статья в выпуске: 12 (69), 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируется взаимодействие «само»-деятельностей в процессе самообразовательной деятельности студентов. Рассматриваются различные подходы к определению и рассмотрению данных видов деятельности, и определяется их место в структуре самообразовательной деятельности студентов. Дается авторское понимание различия понятий самообразование и самообучение. Выделяется роль адекватного самоконтроля и самооценки при осуществлении данной деятельности.

Самообразовательная деятельность, самообучение, самовоспитание самопознание, самоконтроль

Короткий адрес: https://sciup.org/140297128

IDR: 140297128 | УДК: 374.1

Текст научной статьи Анализ взаимодействия "само"-деятельностей в структуре самообразовательной деятельности студентов

На сегодняшний день самообразовательная деятельность не только не потеряла, но и приобрела еще большее значение в условиях непрерывно обновляющейся научно-технической и производственной сферы. Особенно актуально овладение самообразовательной деятельностью для студентов технического вуза, которым на протяжении всей жизни необходимо совершенствовать навыки и владеть новейшей информацией в избранной профессиональной сфере. Благодаря интернет ресурсам, возможности осуществлять данную деятельность значительно расширились. Однако наблюдения показывают, что самообразовательная деятельность студентов включает в себя целый комплекс составляющих ее «само»-деятельностей, причем более успешно проходит при педагогическом содействии. Поэтому в данной работе мы рассмотрим взаимодействие «само»-деятельностей в структуре самообразовательной деятельности студентов.

Так как в психолого-педагогической литературе самообразовательная деятельность рассматривается через призму «само»-понятий, для более точного понимания проблемы целесообразно рассмотреть понятие «самообразовательная деятельность» в его связи с понятиями «самопознание», «самоконтроль», «самооценка», «самовоспитание», «самообучение» и «саморазвитие».

Сопоставим далее два понятия «самообразование» и «самообучение». Долгое время эти понятия в педагогической литературе употреблялись в одном значении, подменяя одно другое, а в некоторых источниках даже определения этих понятий при более тщательном рассмотрении несли один смысл. Термин «самообучение» отсутствует в Российской педагогической энциклопедии, однако педагогический словарь [1] определяет его как процесс получения человеком знаний посредством собственных устремлений и самостоятельно выбранных средств.

Б.Т. Лихачев видит сущность самообучения в том, чтобы педагогические приемы, методы, способы учебной работы перевести во внутренний план личности, создать условия успешного овладения ими, внедрения в нервную и двигательную системы совокупности умений и навыков, превращения их в надежные способы самостоятельного добывания знаний в течение всей жизни [2]. Мы считаем, что данное определение самообучения весьма близко к определению П.И. Пидкасистого, которое тот дает самообразованию[3].

По мнению В.П.Беспалько [4,5], самообучение - это дидактический процесс, состоящий из совокупности алгоритма функционирования, направленного на обработку информации и осуществление процесса усвоения и алгоритма управления, направленного на слежение и корректировку выполнения предписаний алгоритма функционирования и выполняемый самим обучающимся.

С.И.Архангельский [6] рассматривает самообучение как обучение, в котором отсутствует внешняя корректировка, то есть обучение без педагога. Для успешного выполнения задач высшей школы автор обращает внимание на все большее развитие исследовательской деятельности студентов и на творческий процесс решения научно-учебных задач. Выпускник вуза должен владеть умениями самостоятельного анализа научных фактов и явлений, обобщения. Так же у студентов должны быть развиты в связи с самостоятельным анализом научных фактов и явлений рациональное творческое мышление и оптимальная мыслительная деятельность.

Весьма интересна точка зрения А.Б.Добровольского, который, подчеркивая различие между самообразованием и самообучением, определяет самообучение как «получение профессионального образования», а самообразование - как «получение общего образования» [7]. Причем автор утверждает, что «учение должно быть самообучением, самообразованием».

Из приведенных выше определений мы можем сделать вывод, что самообразование и самообучение представляют собой разные понятия. Их, безусловно, объединяет то, что и та и другая деятельность осуществляются субъектом самостоятельно, без посторонней помощи. При этом ни одно из определений самообучения не указывает на целенаправленность этой деятельности. Однако понятие самообразования гораздо шире понятия самообучения, а потому мы будем исходить из того, в чем согласны с Б.Т. Лихачевым, что самообучение является составной частью самообразовательной деятельности, на которую последняя опирается.

В работах А.И. Кочетова [8], Л.И. Рувинского [9 и др], П.Н.Осипова [10 и др.] исследована категория самовоспитания. Самовоспитание определяется как «сознательная и целенаправленная деятельность человека по формированию и совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных качеств личности» в Педагогическом словаре [1]. А.И. Кочетов считает самовоспитанием «осознанное, управляемое самой личностью саморазвитие, в котором в интересах общества и самой личности планомерно формируются качества, свойства, силы и способности человека, причем функции воспитателя постепенно передаются воспитуемому»[8]. Как и самообразование, самовоспитание определяется разными авторами по-разному, однако все исследователи сходятся на том, что самовоспитание - самостоятельная, субъектная, систематическая, целенаправленная деятельность. Уже в этом хорошо видно схожесть самообразовательной и самовоспитательной деятельности личности. Мы можем так же отметить, что одну без другой эти деятельности осуществлять невозможно, поскольку невозможно заниматься самообразованием, не развивая в себе такие положительные качества личности, как воля, целеустремленность и др. В то же время самовоспитание невозможно без обращения к источникам информации и умения работать с ними, в частности, в поисках методов работы над собой. К тому же, некоторые исследователи, например А.А. Семенов, рассматривают самообразование как умственное самовоспитание[11].

Весьма часто при рассмотрении и исследовании таких категорий как самовоспитание и самообразовательная деятельность используется термин «самопознание». Несомненно, прежде чем проступить к самообразовательной деятельности или продолжить ее, определить ее цели, необходимо познавать, а затем и оценивать себя. В процессе самопознания должны быть установлены сильные и слабые стороны, достоинства и недостатки психического склада, уровня моральной воспитанности. Совершенно справедлива точка зрения В.А.Сухомлинского о том, что «самообразование начинается с самопознания».

Самопознание в Психологическом словаре определяется «как изучение своей внутренней сущности в процессе общественной деятельности, познание самого себя» [12]. Некоторые источники приравнивают самопознание к рефлексии, мы же склонны считать рефлексию лишь составляющей процесса самопознания. При этом такие его составляющие как самонаблюдение и самоанализ помогают лучше понять его сущность. Мы понимаем самопознание как процесс наблюдения субъектом своего поведения, деятельности, психических состояний, сильных и слабых сторон личности, достоинств и недостатков психического склада, способностей с целью дальнейшего их анализа и формирования самооценки. Самопознание необходимо для успешного занятия самообразованием, так как оно дает человеку информацию о том, какие именно знания, навыки, умения и личностные качества необходимы для дальнейшего саморазвития личности.

Но, безусловно, самообразовательная деятельность невозможна без развитого самосознания, которое педагогическая энциклопедия определяет «как осознание и оценку человеком самого себя как субъекта практической и познавательной деятельности, как личности» [13].

В самообразовательной деятельности большое значение имеет самоконтроль, который можно рассматривать как одно из условий организации самообразовательной деятельности. По мнению Л.И. Наумченко, самоконтроль - осознанное управление своей познавательнопрактической деятельностью, обеспечивающее глубину и прочность усвоения студентом изучаемых знаний, формирования соответствующих умений, раскрывающее пути ее дальнейшего совершенствования. Сочетая в себе различные процессы умственной и физической деятельности, самоконтроль выступает в качестве одной из форм проявлений таких качеств личности студента как активность и самостоятельность, добросовестность и самокритичность, целеустремленность в приобретении знаний и практических умений [15].

Занимаясь самообразовательной деятельностью, научившись проектировать ее в соответствии с собственными потребностями, целями, мотивами, студент начинает самостоятельно управлять самообразовательной деятельностью посредством самоконтроля. В самообразовательной деятельности наиболее ценен произвольный самоконтроль, определяемый сознательно поставленной целью.

Самоконтроль, осуществляемый в процессе самообразовательной деятельности (обычно на его первом этапе) происходящий в состоянии внешней мотивации выполняет, как правило, как контролирующую, так и информирующую функцию. При внешней мотивации самоконтроль поддерживает и стимулирует деятельность. В состоянии амотивации элементы самоконтроля могут способствовать созданию внешней мотивации, в то время как самоконтроль, выполняющий информирующую функцию, устраняет трудности выполняемой деятельности при наличии обратной связи и при условии свободы выбора и постепенно создает условия для внутренней мотивации. В свою очередь, слишком частый самоконтроль, снижая уровень внутренней мотивации, может лишить человека чувства уверенности и компетенции. Исключительно большое значение со стороны педагога на начальном этапе формирования навыков самоконтроля имеет побуждение студентов к его реализации.

В ходе самообразовательной деятельности у каждого студента вырабатывается свой уровень притязаний. Это отношение к самому себе, своим намерениям, возможностям, способностям – это самооценка. Самооценка – это психологический механизм саморегуляции поведения и деятельности. С помощью этого механизма человек согласует свое поведение с внешними условиями деятельности и требованиями к нему окружающих. Самооценка выражается в оценочном отношении к своим мотивам, целям, возможностям их достижения, результатам собственной деятельности. Умение правильно оценивать свои возможности, мобилизовать свои умения в соответствии с реальной обстановкой, не преувеличивать значение успеха и не падать духом при неудачах называется адекватной самооценкой. Неадекватность самооценки порождает в дальнейшем торможение развития личности, ее нравственного сознания и становления желаемых качеств, неадекватность поведения в социуме. Ложная самооценка студента отрицательно воздействует на академические знания, нарушает его отношения с сокурсниками, преподавателями. Студенты с заниженной самооценкой не уверены в себе, занимают неблагополучное место в любой социальной среде. Как правило, растет их конформность, пассивность по отношению к любой деятельности. Порой они стараются казаться активными, но у них нет сильной потребности в проявлении активности. Заниженная самооценка при повышенной работе самосознания создает неудовлетворенность в самообразовательной деятельности, препятствует развитию имеющихся способностей, закрывает путь к активному творческому мышлению. Завышенная самооценка формирует (при определенных условиях) неадекватное стремление к лидерству, завышенный уровень притязаний и может тормозить процесс самопознания. Состояние неадекватного оптимизма проявляется в значительной переоценке своих сил и возможностей. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что достаточная сформированность самооценки студента является важным условием успешной самообразовательной деятельности.

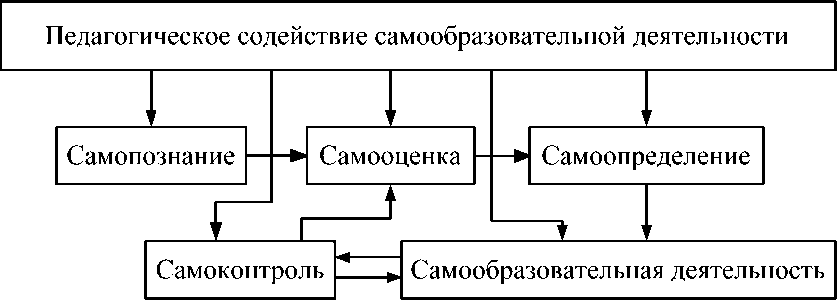

Мы полагаем, что, рассматривая процесс развертывания самообразовательной деятельности, можно отметить следующую соподчиненность «само»-понятий.

Схема Взаимодействие «само» - деятельностей в ходе самообразовательной деятельности при педагогическом содействии

Как видно из приведенной ниже схемы, в процессе развития самообразовательной деятельности участвует несколько «само»-деятельностей, причем на определенном этапе они образуют замкнутый цикл. Все начинается с того, что студент, осознавая необходимость самообразовательной деятельности, познает себя, оценивает свои возможности, способности, способствующие или препятствующие самообразовательной деятельности, устанавливает перед собой цели, которые необходимо достичь (самоопределяется), занимается самообразовательной деятельностью, снова оценивает себя и устанавливает новые цели.

Необходимо отметить, что на всех этапах данного процесса необходимо педагогическое содействие, особенно в случае неадекватной самооценки, или недостаточно сформированных навыков самоконтроля, самообразовательной деятельности.

Подводя итоги вышесказанного следует отметить, что все вышеупомянутые виды деятельности, направленной на себя или «само»-деятельности, а именно самопознание, самооценка, самоопределение, самовоспитание и самоконтроль играют важную роль в осуществлении самообразовательной деятельности студентов. Причем адекватная самооценка и самоконтроль можно считать условиями успешности данной деятельности.

Список литературы Анализ взаимодействия "само"-деятельностей в структуре самообразовательной деятельности студентов

- Коджаспирова, Г. М. Педагогичекий словарь для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. - М.: Изд. центр «Академия». 2001. - 176 с.

- Лихачев, Б.Т. Педагогика / Б.Т. Лихачев. - М.: Прометей, 1992. - 528 с.

- Педагогика / Под ред. Пидкасистого П.И.. М.: Российское пед.агенство, 1996. - 602 с.

- Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. - М.: Педагогика, 1989. - 192 с.

- Беспалько, В.П. Системно - методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов / В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. - М.: Высшая школа, 1989. - 144 с.

- Архангельский, С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / С. И. Архангельский. - Москва: Высш. школа, 1980. - 368 с.

- Оконь, В. Введение в общую дидактику / В. Оконь. - М.: Высшая школа, 1990. - 382 с.

- Кочетов, А.И. Как заниматься самовоспитанием / А.И. Кочетов. -Минск: Вышейшая школа, 1991. - 286 с.

- Рувинский, Л.И. Самовоспитание личности / Л.И. Рувинский. - М.: Мысль, 1984. - 140 с.

- Осипов, П.Н. Стимулирование самовоспитания учащихся / П.Н. Осипов. - Казань: Карпол, 1997. - 216 с.

- Семенов, А.А. Самообразование курсантов ВВУЗА как фактор непрерывной профессиональной подготовки: дис. ...канд. пед наук / А.А. Семенов. - СПб., 1999. - 205с.

- Дьяченко, М. И. Краткий психологический словарь: Личность, образование, самообразование, профессия / М.И. Дьяченко, М.А. Кандыбович. - Минск: Хэлтон, 1998. - 399 с.

- Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. Т. 2. / Гл. ред. В.В. Давыдов. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. - 672 с.: ил.

- Наумченко, И.Л. Самостоятельный учебный труд студентов / И.Л. Наумченко. - Саратов: изд. Сарат. ун-та, 1983. - 148 с.