Анализ взаимосвязей психофизиологических параметров и психологических свойств личности у студентов Уральского региона

Автор: Кирсанов Вячеслав Михайлович

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Психофизиология

Статья в выпуске: 2 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Современные представления об организации личности и индивидуальности предполагают наличие взаимосвязанных между собой физиологических, психофизиологических, психологических, поведенческих и социальных свойств и качеств. В изучении физиологических основ индивидуально-типологических особенностей человека значимая роль отводится неинвазивным методам оценки функционального состояния головного мозга, в частности, оценке сверхмедленных процессов головного мозга. Подобные исследования подтверждают научную объективность изучения психических особенностей в неразрывном единстве психофизиологических и нейродинамических оснований. В соответствии с этим нами была разработана программа комплексной психолого-психофизиологической диагностики, позволяющая изучить индивидуальные особенности студентов Уральского региона. Цель: выявить корреляционные взаимосвязи между уровнем сверхмедленных биопотенциалов головного мозга и психологическими свойствами личности студентов Уральского региона. Материалы и методы. Выборка включала 499 студентов различных вузов Уральского региона. Средний возраст испытуемых составил 19,5 года. Психическая сфера исследовалась с помощью батареи психодиагностических методик, направленных на изучение структуры личности: диагностики активности, мотивации, саморегуляции. Уровень постоянного потенциала регистрировался с помощью аппаратного комплекса «Анализатор медленной электрической активности мозга». Математическая обработка результатов исследования проводилась при помощи программного обеспечения пакета Microsoft Excel 2010 и SPSS Statistics v. 17.0. Результаты. Выявлены корреляционные взаимосвязи между психологическим типом личности и уровнем «омега-потенциал» головного мозга. В представленном комплексе психолого-психофизиологических параметров выявлены статистически значимые корреляции между показателями энергетического метаболизма (уровень постоянного потенциала) и психологическими типами личности, континуумом активности личности, саморегуляцией. Выявлено существование общих психологических и психофизиологических особенностей у лиц с определенной профессиональной направленностью. Заключение. Различия между студентами с разным профилем обучения наиболее четко проявляются в сфере предрасположенностей к определенному виду деятельности в соответствии с типом личности. Выявленные статистически значимые корреляции между психологическими параметрами и показателями уровня постоянного потенциала подтверждают правомерность выбора энергетического метаболизма головного мозга в качестве психофизиологической основы психологических особенностей личности.

Индивидуально-типологические особенности, сверхмедленные биопотенциалы головного мозга, психологические свойства личности, уровень постоянного потенциала, энергетический метаболизм

Короткий адрес: https://sciup.org/147238157

IDR: 147238157 | УДК: 612.821 | DOI: 10.14529/jpps220211

Текст научной статьи Анализ взаимосвязей психофизиологических параметров и психологических свойств личности у студентов Уральского региона

Современная наука выделяет такие уровни организации личности и индивидуальности, которые взаимосвязаны между собой и составляют единый континуум: физиологический, психофизиологический, психологический, поведенческий, социальный. Специфические для человека виды психической деятельности изучаются методами, которые способствовали становлению когнитивной нейрофизиологии, занимающейся изучением мозговых механизмов когнитивных процессов: внимания, восприятия, памяти, воображения и принятия решений, а также отдельных стадий обработки информации [1–3].

Деятельность, в том числе учебнопрофессиональная, может рассматриваться в качестве «идеального» объекта психофизиологического изучения, так как, являясь одним из проявлений активности человека, она включает в себя различные элементы психической, поведенческой, личностной сфер и тем самым позволяет изучать соответствующие проявления природы человека в комплексе [4, 5]. Это, в свою очередь, соответствует логике системного подхода к анализу явлений действительности на современном этапе развития психофизиологической науки [6–8].

Психофизиологическими критериями исследования различных составляющих деятельности традиционно являлись параметры, относящиеся к категории эмоций, которые изучались во взаимосвязи с показателями активности вегетативной нервной системы

(кожно-гальванической реакции, электрокардиограммы, плетизмограммы и др.). Однако вегетативные реакции имеют медленную скорость протекания относительно мгновенного эмоционального реагировании, что ограничивает их использование в качестве диагностических критериев. Вегетативные показатели могут изменяться неспецифично для тех же эмоций, они тесно связаны с функциональным состоянием организма в целом. Также вегетативные реакции неспецифичны в отношении стимулов и задач и подвержены влиянию большого количества факторов, в том числе метаболических процессов [9–11].

В изучении физиологических основ индивидуально-типологических особенностей человека большое значение имеют механизмы регуляции функциональных состояний отдельных систем организма [12–14]. На основе концепции иерархической организации субъективной реальности был проведен ряд исследований, в том числе энергетического метаболизма, волновых механизмов нейро- и психорегуляции, биофизики индивидуальности, открывающей перспективы биодинамического программирования поведения и развития человека [15–17].

Исследования в области психофизиологии обращены к неинвазивным методам оценки функционального состояния головного мозга, в частности сверхмедленных процессов головного мозга. Термин «сверхмедленные физиологические процессы» (СМФП) – собирательное понятие, используемое для описания физиологически обусловленной динамики биопотенциалов головного мозга в диапазоне от 0 до 0,5 Гц. Устойчивую разность потенциалов милливольтного диапазона, регистрируемую между определенными зонами мозга и референтными областями с помощью усилителей постоянного тока, определяют как «уровень постоянного потенциала» (УПП) [18]. Базисная роль сверхмедленных физиологических процессов головного мозга (УПП) в обеспечении уровней бодрствования, эмоций, мнестических и двигательных функций отражена в работе [19]. Анализ взаимосвязи между деятельностью мозга и его энергетическим обменом проводят по показателям церебрального энергетического обмена1 и функциональной актив- ности непосредственно в процессе жизнедеятельности человека, в частности при различных его функциональных состояниях [20].

Группой исследователей дана характеристика нейродинамических возрастно-половых особенностей личности школьников и студенческой молодежи в зависимости от профиля обучения. Выявлены различия функциональных, психофизиологических показателей и умственной работоспособности в сравнении с половозрастными характеристиками их сверстников из других регионов России. Установлены особенности нейродинамических и психодинамических параметров у студентов с разным уровнем вербальной креативности, в том числе достоверно большие скоростные показатели протекания церебральных процессов, обусловливающих функциональную активность ЦНС высококреативных личностей [21–23].

Цель: выявить корреляционные взаимосвязи между уровнем сверхмедленных биопотенциалов головного мозга и психологическими свойствами личности студентов Уральского региона.

Организация и методы исследования. В целях минимизации факторов воздействия нами был выбран межсессионный период исследования после адаптации студентов к учебному процессу (октябрь – ноябрь). Основанием для включения студентов в общую выборку служило их информированное согласие. Выборка включала 499 студентов различных вузов гуманитарного и естественнонаучного профиля обучения, средний возраст которых составил 19,5 года.

Психическая сфера студентов исследовалась с помощью батареи психодиагностических методик, направленных на изучение структуры личности. Для диагностики континуума активности использовалась методика «Порог активности». Для оценки мотивов, связанных с профессионализацией личности, использовали методику Т.И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе»2. Для оценки уровня саморегуляции применяли опросник «Волевой самоконтроль (ВСК)», разработанный А.Г. Зверковым и Е.В. Эйдманом3.

асимметрия Хрестоматия. М.: Изд-во «Научный мир», 2004. С. 349–369.

Уровень постоянного потенциала (УПП) регистрировали с помощью аппаратного комплекса «Анализатор медленной электрической активности мозга» (АМЕА) (разработчик ООО НПО «Нейроэнергетика», г. Москва, . Регистрацию УПП проводили в лобном (Fz), височных (T4, T3), затылочном (Oz) и теменном (Cz) отведениях после адаптации испытуемых к условиям исследования. Применяли стандартные хлорсеребряные чашечковые электроды для ЭЭГ, что обеспечивало стабильность и воспроизводимость собственного потенциала электродов и практически исключало влияние поляризационных эффектов на измеряемые величины УПП.

Анализ корреляционных зависимостей между психофизиологическими параметрами и показателями отдельных психологических свойств обследуемых студентов базируется на представленных ранее эмпирических результатах оценки уровня сверхмедленных биопотенциалов головного мозга и особенностей структуры личности у студентов различных вузов Уральского региона4.

Математическая обработка результатов исследования проводилась при помощи программного обеспечения пакета Microsoft Excel 2010, программы SPSS Statistics v. 17.0. Для оценки значимости различий процентных долей использовался критерий «угловое преобразование Фишера» (φ*). Проверка значимости расхождения между распределениями средних значений по показателям методики «ВСК» проводилась с помощью критерия Пирсона (χ²).

Результаты исследования

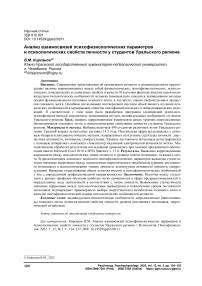

Корреляционные взаимосвязи между психологическим типом личности и уровнем «омега-потенциал» головного мозга представлены на рис. 1. В представленном комплексе психолого-психофизиологических параметров выявлены статистически значимые положительные корреляции между показателями энергетического метаболизма (уровень постоянного потенциала) и психологическими типами личности, исключение составила отрицательная корреляция УПП с артистическим типом личности.

Личностная характеристика «порог активности» отрицательно коррелирует с показателем уровня постоянного потенциала головного мозга (r = –0,40 при р = 0,01) и социальным типом личности по классификации Дж. Холанда связь средней силы. Это означает, что чем выше порог активности, тем менее индивид склонен на взаимодействие с людьми, характерное для личности социального типа. Это вполне укладывается в устоявшиеся представления о роли активности как психологического феномена в профессиональной ориентации человека – социальная сфера предполагает высокий уровень личной активности. Также выявлены статистически значимые (р = 0,01) отрицательные корреляции между порогом активности и показателями саморегуляции (r = –0,46) (общий волевой самоконтроль, настойчивость, самообладание). Этот факт также соответствует существующим в психологии представлениям о взаимосвязи активности и саморегуляции: чем выше показатели активности (низкие значения порога активности), тем более развиты навыки волевого самоконтроля у индивида.

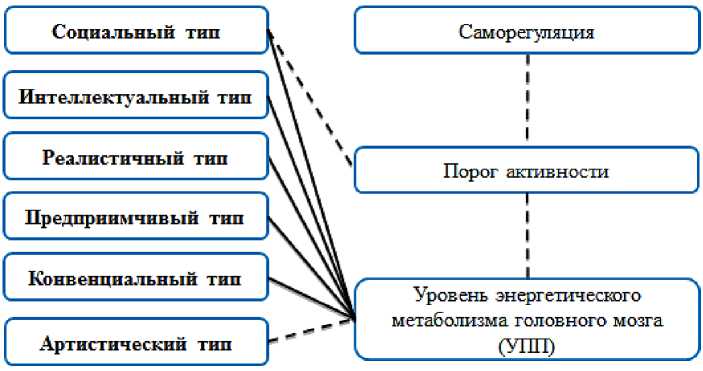

Выявлена статистически значимая отрицательная корреляция (р = 0,01) умеренной силы между реалистическим типом и направленностью личности на себя (r = –0,36). Это позволяет утверждать, что для лиц с данным типом не характерна эгоцентрическая направленность.

Интеллектуальный тип в меньшей степени ориентирован на взаимодействие с окружающими в процессе выполнения совместной деятельности, о чем свидетельствует статистически значимая отрицательная корреляция с показателем направленности на взаимодействие. Также для этого типа не характерен приоритет мотива получения диплома и физиологических потребностей в классификации А. Маслоу. Об этом свидетельствуют статистически значимые отрицательные корреляции.

Социальный тип, как отмечалось выше, характеризуется высокой активностью, отсутствием значимости мотива получения знаний (ПЗ), неприоритетностью потребностей IV уровня (потребность в самоуважении). Среди терминальных ценностей менее значима для данного типа ценность «крeaтивность», а среди жизненных сфер – сфера увлечений. Обо всем этом свидетельствуют выявленные статистически значимые отрицательные корреляции (рис. 2).

Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи между психологическим типом личности и уровнем «омега-потенциал» головного мозга

Fig. 1. The relationship between psychological type and omega brain waves

Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи между типами личности и психологическими характеристиками Fig. 2. The relationship between personality type and psychological characteristics

Заключение

В проведенном нами исследовании психологических и психофизиологических особенностей и их роли в реализации направленности личности студентов на этапе профессионального обучения (на примере сопоставления студентов с различной учебно- профессиональной направленностью) за основу был принят системно-функциональный подход к структуре личности, разрабатываемый в научной школе А.И. Крупнова [24, 25]. На основании данного подхода нами была разработана и реализована в ходе исследования модель комплексной психолого- психофизиологической диагностики личностных особенностей, а также «Автоматизированная программа комплексной диагностики психологических особенностей личности», включающая в себя:

– блок психологических методик, направленных на изучение базовых, основополагающих компонентов структуры личности (активность, направленность, мотивация, ценностные ориентации, саморегуляция); с целью изучения соответствия личностных особенностей студентов требованиям выбранной профессии в психодиагностическую батарею была включена методика Дж. Холанда, направленная на определение психологического типа личности и соответствующей ему сферы профессиональной деятельности;

– блок психофизиологических методик, направленных на изучение психофизиологических основ психических проявлений личностных особенностей студентов с различной учебнопрофессиональной направленностью (оценка показателей энергетического метаболизма головного мозга).

Показано существование общих психологических и психофизиологических особенностей у лиц с определенной профессиональной направленностью. Различия между студентами с разным профилем обучения наиболее четко проявляются в сфере предрасположенностей к определенному виду деятельности в соответствии с типом личности. Выявленные статистически значимые корреляции между психологическими параметрами и показателями уровня постоянного потенциала подтверждают правомерность выбора энергетического метаболизма головного мозга в качестве психофизиологической основы психологических особенностей личности и свидетельствуют в пользу предлагаемой нами модели комплексной диагностики.

В соответствии с полученными результатами мы можем рекомендовать разработанную модель и автоматизированную программу комплексной психолого-психофизиологической диагностики личностных особенностей для дальнейшего использования в научно-практических целях. Автоматизированные программы диагностики обладают экономичностью в плане затрат времени, удобством интерфейса, условий работы с программой, возможностью выдачи результатов по окончании обследования.

Опираясь на полученные результаты, можно будет прогнозировать, какие механизмы психологической защиты будет применять индивид в той или иной жизненной ситуации с учетом индивидуально-типологических особенностей, чтобы сделать ее более осознанной. Данные исследования могут быть использованы в практической работе психологов, педагогов, работников кадровой службы.

Список литературы Анализ взаимосвязей психофизиологических параметров и психологических свойств личности у студентов Уральского региона

- Родионов А.Р. О перспективах развития исследований мозга человека на европейском научном пространстве. Горизонт 2020 // Вестник психофизиологии. 2013. № 3. С. 8-12.

- Postareff L. Teaching in higher education From content-focused to learning-focused approaches to teaching // Department of teacher education. University of Helsinki: Helsinki. 2007. P. 214.

- Winch J. 10 well paid jobs of the future [Эл. ресурс] // Available. 2013. URL: http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/9892011/10-well-paid-jobs-of-the-future.html (дата обращения: 23.03.2022).

- Creativity and social alienation: the costs of being creative / G. Zhang, A. Chan, J. Zhong, X. Yu // International Journal of Human Resource Management. 2016. Vol. 27. Iss. 12. P. 1252-1276. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2015.1072107

- Moczko T.R., Bugaj T.J., Herzog W. Perceived stress at transition to workplace: a qualitative interview study exploring final-year medical students' needs // Advances in Medical Education and Practice. 2016. № 7. P. 15-27. DOI: https://doi.org/10.2147/AMEP.S94105

- A Review of ICT in Government Bureaucracy: Psychological and Technology Skill Perspectives / K. Turnip, A.H. Lubis, Sutrisno, M.S. Lubis // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. Vol. 9(9). P. 1309-1319.

- Priyadarshini M., Sripirabaa B. Influence of Organizational Politics on Psychological Capital // Journal of Management. 2018. Vol. 5(6). P. 47-57.

- Gunasekaran K., Kamal S. Identification of Work RelatedPsychological Health Behaviour Factors Affecting Among The Construction Workers Health and Work Progress // International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. 2018. Vol. 9(5). P. 11-22.

- Лапшина Т.Н. Электроэнцефалографические корреляты эмоциональных реакций // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2007. № 2. С. 59-69.

- Nonlinear Conte-Zbilut-Federici (CZF) Method of Computing LF/HF Ratio: A More Reliable Index of Changes in Heart Rate Variability / V.Jr. Bond, B.H. Curry, K. Kumar et al. // Journal of Phar-macopuncture. 2016. Vol. 19. № 3. P. 207-212. DOI: http://dx.doi.org/10.3831/KPI.2016.19.021 8.

- Health burden and costs of obesity and overweight in Germany: an update / T. Lehnert, P. Streltchenia, A. Konnopka et al. // The European Journal of Health Economics. 2015. Vol. 16. № 9. P. 957-967. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10198-014-0645-x

- Илюхина В.А. Психофизиология функциональных состояний и познавательной деятельности здорового и больного человека. СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. 368 с.

- Судаков К.В. От И.М. Сеченова к современным представлениям о системной организации психической деятельности // Психологический журнал. 2010. Т. 31. № 2. С. 77-89.

- Advances in heart rate variability signal analysis: joint position statement by the e-Cardiology ESC Working Group and the European Heart Rhythm Association co-endorsed by the Asia Pacific Heart Rhythm Society / R. Sassi, S. Cerutti, F. Lombardi et al. // Europace. 2015. Vol. 17. № 9. P. 1341-1353. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/europace/euv015

- Мерлин B.C. Психология индивидуальности. М.: МПСИ, 2009. 544 с.

- Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. М.: Ленанд, 2011. 320 с.

- Психология интегральной индивидуальности: Пермская школа / Сост. Б.А. Вяткин, Л.Я. Дорфман, М.Р. Щукин. М.: Смысл, 2011. 636 с.

- Фокин В.Ф., Пономарева Н.В. Энергетическая физиология мозга. М.: Изд-во «Антидор», 2003.288 с.

- Бехтерева Н.П. Магия творчества и психофизиология (факты, гипотезы) // Неврологический вестник. 2007. Т. 39. № 3 С. 5-12.

- Илюхина В.А. Сверхмедленные информационно-управляющие системы в интеграции процессов жизнедеятельности головного мозга и организма // Физиология человека. 2013. Т. 39. № 3. С. 114-126. DOI: http://dx.doi.org/10.7868/S0131164613030107

- Шибкова Д.З., Мальцев В.П. Психофизиологические особенности креативности студентов как фактор адаптации к учебной деятельности // Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование. Кемерово. 2011. С. 171-198.

- Шибкова Д.З., Семенова М.В., Мальцев В.П. Влияние хореографии на развитие сенсомоторных функций у школьников 11-16 лет // Новые исследования. 2015. № 3 (44). С. 95-103.

- Семенова М.В., Шибкова Д.З. Половозрастные особенности приростов психомоторных показателей у обучающихся 10-16 лет (лонгитюдное исследование) // Психология. Психофизиология. 2021. Т. 14. № 1. С. 119-127. DOI: http://dx.doi.org/10.14529/jpps210112

- Крупнов А.И. Целостно-функциональный подход к изучению свойств личности и черт характера // Социально-психологические проблемы молодежи. 1995. С. 5-12.

- Комплексное изучение свойств личности: системно-функциональный подход: коллективная монография / А.И. Крупнов [и др.]; науч. ред. С.М. Зиньковская, А.В. Зиньковский. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России, 2010. 417 с.