Анализ заболеваемости системы органов кровообращения у детей города Красноярска

Автор: Макарова М.В., Прахин Е.И., Аверьянова О.В., Эверт Л.С., Щегрова Н.А., Потупчик Т.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать динамику основных показателей заболеваемости сердечнососудистой системы у детей и подростков Красноярска за последние 7 лет. Анализ материала проводился на основании данных статистических отчетных форм Ф№039/у, Ф№12, Ф№30. Проанализирована заболеваемость по обращаемости детей и подростков, проживающих в Красноярске. В общей сложности был проведен анализ 248204 отчетных форм. Отмечается рост заболеваемости системы кровообращения 1класса в группе подростков. Выявлено увеличение числа врожденной патологии сердца за счет более раннего проведения эхокардиографических исследований. Отмечается повышение хирургической активности в отношении детей раннего возраста с ВПС. Адаптированы к детскому возрасту методы проведения рентгенэндоваскулярной окклюзии для наиболее распространенных ВПС. Заключение: необходимость признания ранней диагностики и совершенствование лечебнопрофилактической помощи детям с сердечнососудистой патологией приоритетными направлениями детского здравоохранения.

Дети, подростки, врожденные пороки сердца, кардиохирургическая помощь

Короткий адрес: https://sciup.org/14919512

IDR: 14919512 | УДК: 612.1:616-053.2

Текст научной статьи Анализ заболеваемости системы органов кровообращения у детей города Красноярска

Проблемы детской кардиологии являются одними из самых актуальных в настоящее время. В структуре заболеваемости населения России болезни сердечно-сосудистой системы занимают одно из ведущих мест и в значительной мере определяют уровень временной и стойкой утраты трудоспособности и смертности населения. За последние десятилетия существенно изменилась структура сердечно-сосудистой патологии в детском возрасте. Наряду с тем, что значительно уменьшилась частота ревматических и других воспалительных поражений сердца, увеличился удельный вес нарушений сердечного ритма и артериальной гипертензии. На изменение структуры заболеваемости оказали влияние, с одной стороны, широкое внедрение методов лечения воспалительных поражений сердца и проведение целенаправленных про- филактических программ, с другой, – улучшение диагностики так называемой функциональной патологии сердечно-сосудистой системы. Интенсивному развитию детской кардиологии в течение последних десятилетий во многом способствовало внедрение в клиническую практику высокоинформативных методов исследования: ЭКГ-скрининга, эхокардиографии, стресс-тестов, холтеровского мониторирования ЭКГ, суточного мониторирования АД, ЧПЭС. При этом исчезает тенденция запаздывания внедрения новых методов диагностики и лечения по сравнению с “взрослой” кардиологией [3, 5].

Цель работы: проанализировать динамику основных показателей заболеваемости сердечно-сосудистой системы у детей и подростков Красноярска за последние 7 лет.

Материал и методы

Анализ материала проводился на основании данных статистических отчетных форм (“Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях Ф№039/у” , “ Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения Ф№12”, “Карта диспансерного наблюдения Ф№30”). Нами была проанализирована заболеваемость по обращаемости детей (от 0 до 14 лет 11 месяцев 29 дней)

и подростков (от 15 лет до18 лет 11 месяцев 29 дней), проживающих в Красноярске. В общей сложности был проведен анализ 248204 отчетных форм.

Обсуждение

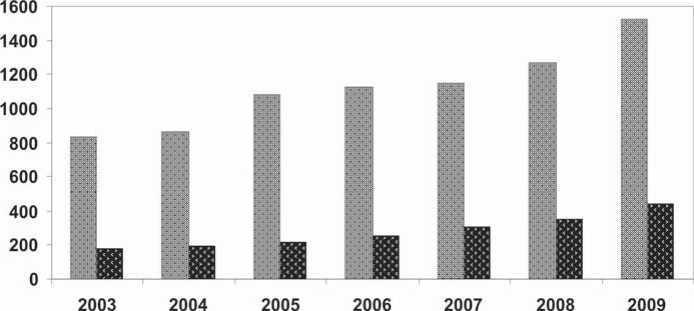

Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей врожденные пороки сердца и сосудов занимают главенствующее место и являются наиболее важной проблемой для детских кардиологов. Постоянно увеличивается абсолютное число детей с врожденными пороками сердца [3, 7]. Данные тенденции характерны и для

Красноярска (рис. 1).

Причины роста данной патологии, безусловно, связаны с улучшением диагностики (появление современных ЭХО-кардиографов) и увеличением числа обследуемых детей, улучшением регистрации аномалий.

В Европейских странах для расчета объема помощи при врожденных пороках продолжают использовать их среднемировую встречаемость 8 на 1000 новорожденных. В США эта цифра варьирует от 1,5 до 2,5 на 1000. В России при пересчете на детей соответствующего возраста суммарное количество зарегистрированных пороков в нашей стране не превышает 0,6% [6,7].

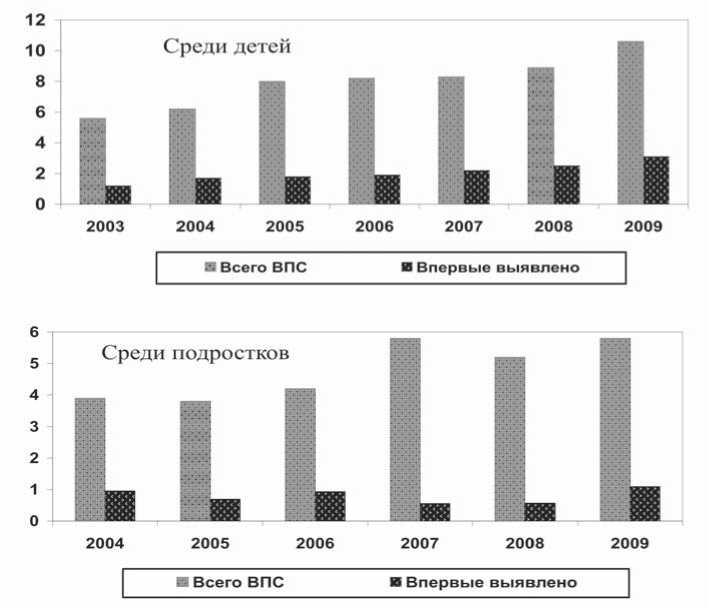

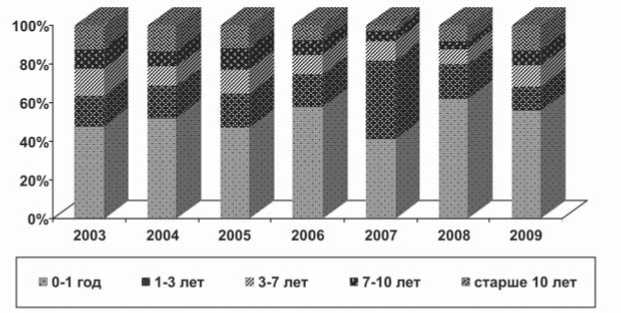

Распространенность и первичную выявляемость ВПС среди детей и подростков Красноярска с 2003 по 2009 гг. иллюстрирует рисунок 2. Возрастная структура впервые выявленных ВПС представлена на рисунке 3.

Выявлению ВПС способствовала диспансеризация детей-сирот, проведенная в течение 2008-2010 гг. На базе детского отделения УЗИ-диагностики городского Центра охраны материнства и детства было осмотрено в 2008 г. 2586 детей, в 2009 г. – 2161 детей и в 2010 г. – 228 детей. Была диагностирована различная патология сердца и сосудов (включая ВПС, ПМК, ФООО, аневризмы МПП): у 356 в 2008 г., у 167 человек – в 2009 г. и у 129 детей – в 2010 г. В общей структуре выявленной патологии ВПС

■ Абсолютное число ВПС и Впервые выявленные ВПС

Рис. 1. Динамика выявления врожденных пороков сердца у детей Красноярска

Рис. 2. Динамика распространенности и первичной выявляемости ВПС у детей и подростков Красноярска (данные представлены в сумме по всем возрастным категориям)

Рис. 3. Возрастная структура впервые выявленных ВПС у детей

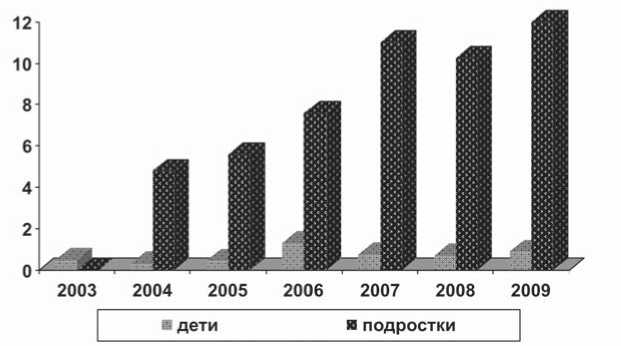

Рис. 4. Распространенность артериальной гипертензии среди детей и подростков (на 1000 детского населения)

составили около 10%. Частота различных ВПС у детей и подростков в Красноярске соответствует в целом данным других регионов России. Наиболее распространенными являлись пороки так называемой “большой шестерки”: ДМЖП, ДМПП, ОАП, КА, СЛА, ТФ, другие виды ВПС регистрировались реже.

Рост заболеваемости системы кровообращения (класс I) регистрируется в группе подростков (15–18 лет), повышается также удельный вес заболеваемости класса I в структуре общей заболеваемости (в 1,5 раза), что отражает общие тенденции увеличения заболеваемости сердечно-сосудистой системы с возрастом.

Благодаря региональной программе по профилактике и лечению АГ среди детского населения Красноярского края, проводимой под руководством НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН и КрасГМУ, была установлена распространенность АГ среди детей и подростков в возрасте 7–17 лет – 2,98% [2]. До врачей первичного звена были донесены критерии оценки АД у детей, основные этапы диагностических мероприятий при выявлении у детей повышенного АД. На рисунке 4 представлены данные заболеваемости АГ среди детей и подростков Красноярска. Отметим, что цифры заболеваемости АГ среди подростков в 10 раз превышают цифры заболеваемости у детей. Другая важнейшая проблема детской кардиологии – нарушения ритма и проводимости сердца.

Интерес к ним со стороны клиницистов постоянно поддерживается неудовлетворенностью существующими методами лечения на фоне постоянного повышения удельного веса аритмий в структуре кардиологической патологии у детей.

В Красноярске структура аритмий (на 1000 детского населения) представлена у детей и подростков следующими ее видами: синусовая аритмия 0,2/0,2, экстрасистолии 8,5/14, блокады ножек пучка Гиса 7/7, синоатриальная блокада 6/7, синдром WPW и укороченного интервала PQ 4,3/ 6, эктопические тахикардии 3/3,8 и атриовентрикулярная блокада 2/3 [4].

Все большее внедрение в практику врачей ЭХО-кардиографического исследования привело к высокой выявляемос-ти так называемых малых аномалий развития сердца (МАРС) у детей. Динамика выявления ПМК у детей составила 6,8/ 1000 в 2004 г. и 5,2/1000 в 2009 г., аналогичные показатели у подростков были равны 19/1000 и 10,7/1000. Выявление МАРС имеет большое значение для определения дальнейшей тактики ведения таких пациентов (возможность занятий спортом, регулярность наблюдения, проведение профилактических мероприятий).

Что касается заболеваемости острой ревматической лихорадкой (ОРЛ) и хроническими ревматическими болезнями, то тенденции к их росту не отмечалось, сохраняются единичные случаи, чаще среди подростков из социально неблагополучных семей. ОРЛ регистрировалась у 0,02/ 1000 детей в 2004 г., не изменилась эта величина и в 2009 г., в группе подростков соответствующие показатели составили 0,06/1000 в 2004 г. и 0,03/1000 в 2009 г. Учитывая значимость и возможность формирования клапанных пороков сердца после перенесенной острой ревматической лихорадки [1], необходимо и дальше продолжать отработанную схему первичной и вторичной профилактики ревматизма. Такая же картина без видимого роста отмечалась и в структуре неревматических воспалительных заболеваний сердца: регистрируется всего 4–6 первичных случаев кардитов в год.

За последний год сократилось количество детей-инвалидов (на 20 человек). Значительно повысилась хирургическая активность в отношении детей с ВПС и сместились акценты на более раннее оперативное вмешательство. Дети стали получать щадящие методы хирургического вмешательства – рентгенэндоваскулярной окклюзии при открытых артериальных протоках, дефектах межпредсердной и межжелудочковой перегородки. Среди класса I болезней системы кровообращения особых колебаний числа детей-инвалидов не регистрировалось, в этой группе находятся дети, как правило, с установленными кардиостимуляторами.

Таким образом, в целом отмечается тенденция увеличения числа заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей и подростков Красноярска, в частности, увеличение числа врожденной патологии сердца за счет более раннего и своевременного обследования детей, значительного увеличения количества проводимых эхокардиографических исследований. За последние годы отмечается также снижение числа рождения детей с пороками развития, несовместимыми с жизнью (по данным перинатальных центров на 45%), и снижение числа пороков “синего типа” за счет своевременной пренатальной диагностики. Тем не менее, в группе заболеваний сердечно-сосудистой системы класса I (таких как АГ, НРПС), наблюдается четкая тенденция на увеличение, особенно в группе подростков, что, несомненно, не сможет привести к быстрому изменению положения дел в целом по России, так как наши пациенты затем переходят в число заболевших среди трудоспособного населения. Это, безусловно, диктует необходимость признать раннюю диагностику и совершенствование лечебно-профилактической помощи детям с сердечно-сосудистой патологией приоритетными направлениями детского здравоохранения. Наиболее эффективно раннее начало профилакти- ки на этапе формирования факторов риска, когда они имеют нестойкий характер, и еще возможна модификация образа жизни. А повышенное внимание к сердечнососудистой патологии в детском и юношеском возрасте послужит одним из факторов общего снижения смертности от болезней системы кровообращения во взрослой популяции.

Список литературы Анализ заболеваемости системы органов кровообращения у детей города Красноярска

- Беляева Л.М. Сердечно-сосудистые заболевания у детей и подростков. -Минск, 1999. -302 с.

- Емельянчик Е.Ю., Кириллова Е.П., Таранушенко Т.Е. Артериальная гипертония у детей и подростков: учеб.метод. пособ. -Красноярск, 2001. -30 с.

- Мутафьян О.А. Врожденные пороки сердца у детей. -СПб., 2002. -230 с.

- Мутафьян О.А. Аритмии сердца у детей и подростков. -СПб., 2003. -224 с.

- Мутафьян О.А. Пороки сердца у детей и подростков. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -556 с.

- Шарыкин А.С. Перинатальная кардиология. -М.: Волшеб ный фонарь, 2007. -260 с.

- Шарыкин А.С. Врожденные порки сердца. -М.: Теремок, 2005. -382 с.