Анализ зарубежного опыта реализации кластерной политики

Автор: Калинина Алла Эдуардовна, Петрова Елена Александровна, Лапина Марина Сергеевна, Рвачева Александра Станиславовна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 2 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты сопоставительного анализа реализаций кластерной политики в зарубежной и российской практике. В основу предлагаемой методики положены основные характеристики кластеров (наличие конкурентных предприятий; наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера; географическая концентрация и близость; широкий набор участников и наличие «критической массы»; наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров), характеризующие их как сложные экономические структуры. Создание кластеров предполагает проведение ряда исследований на территориальном уровне, которые, прежде всего, касаются определения конкурентных преимуществ территории в той или иной отрасли производства. Поэтому на первом этапе бенчмаркинга авторы предлагают систематизировать теоретические подходы к определению «кластер». Второй этап предполагает выявление особенностей кластерного подхода как инструмента повышения конкурентоспособности отдельных территорий, регионов, экономики. На последнем этапе определяется структурирование зарубежного и российского опыта развития кластеров, анализ подходов реализации кластерной политики и выявление их достоинств и недостатков. В отличие от существующих методов оценки потенциала кластера, реализуемый в данной статье подход позволяет выявлять не только перспективные с точки зрения кластеризации отрасли территории, но и определить возможных участников такого кластера, что является наиболее перспективным при формировании региональных программ развития кластеров в региональной экономике. В статье представлена апробация предлагаемой методики для Российской Федерации на основе статистических данных 2014-2016 гг., выделены отрасли и предприятия, которые могут быть объединены в кластер, что позволит обеспечить адекватную поддержку региональных властей.

Короткий адрес: https://sciup.org/149131322

IDR: 149131322 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15688/re.volsu.2019.2.2

Текст научной статьи Анализ зарубежного опыта реализации кластерной политики

DOI:

Цитирование. Калинина А. Э., Петрова Е. А., Лапина М. С., Рвачева А. С., 2019. Анализ зарубежного опыта реализации кластерной политики // Региональная экономика. Юг России. Т. 7, № 2. С. 13–26. DOI: 10.15688/

Постановка проблемы

При рассмотрении некоторых теоретических проблем, связанных с кластерами и кластерной политикой, справедливо сказать, что существует много дефиниций понятия «кластер» и что кластеры или кластеризация означает разные вещи для разных категорий людей. Одной из причин этого является тот факт, что нет реальной единой теоретической базы для изучения кластеров. Э. Фезер отмечал, что нет кластерной теории как таковой, есть довольно широкий спектр теорий и идей, которые составляют логику кластеров. Некоторые утверждают, что данная ситуация имела негативные последствия для политики: «К сожалению, у различных правительств использование понятия “кластер”, некоторые фундаментальные вопросы были проигнорированы, включая соответствующие методы исследования» [Held, 1996: 249]. Утверждалось, что такой подход может оказаться негативным.

Отчасти эта проблема связана с тем, что существует множество различных определений, используемых при изучении кластеров. М. Портер определяет кластеры как «концентрацию взаимосвязанных компаний и учреждений в определенной области» [Feser, 1998: 78]. Между тем министерство торговли и промышленности [Feser, 1998: 22] определяет кластеры как концентрацию конкурирующих, сотрудничающих и взаимозависимых компаний и учреждений, соединенных системой рыночных и нерыночных связей. В Шотландии кластеры определяют как «клиенты, поставщики, конкуренты и другие вспомогательные учреждения такие, как университеты, колледжи, исследовательские органы, финансовые учреждения и коммунальные службы» [The Clusters Approach: Powering ... , 1998].

На практике под кластерами понимается группа предприятий, а не бизнес-организаций, для которых членство в группе является важным элементом индивидуальной конкурентоспособности каждого члена фирмы. Связывание кластера вместе происходит за счет связи «отношения покупатель-поставщик, или общие технологии, общие покупатели или каналы распределения, или общие трудовые пулы» [Enright, 2000: 191]. Также важно отметить, что кластеры предполагают определенную степень пространственной близости между его участниками. Географическая близость, общий труд, рынки и распространение знаний позволяют общаться лицом «к лицу».

В Великобритании широко распространено признание необходимости кластеризации в политических кругах. Кластеры рассматриваются как эффективный способ продвижения национальной экономики, повышения конкурентоспособности всей Великобритании в целом через процесс региональной или местной специализации [Building the Knowledge Driven ... , 1998]. С точки зрения региона кластеры рассматриваются в более общем плане как процесс стимулирования регио-нального/местного экономического развития [Акопян, 2016].

Действительно, для местного экономического развития кластеры быстро перемещаются от академического термина, используемого для описания промышленных агломераций до процесса экономического развития для повышения конкурентоспособности местных предприятий и роста в рамках региональной экономики. Для настоящей статьи мы сосредоточимся на кластерах в последнем смысле.

В значительной степени рост интереса к кластеризации был вызван влиятельной работой М. Портера «Конкурентное преимущество наций» [Porter, 1990]. Широко признано, что в большинстве кластерных исследований используется данная работа в качестве отправной точки для кластерного анализа [Bergman, Feser, 1999]. Модель Портера – модель национальной конкурентоспособности – так называемый «бриллиант». Фактически, согласно исследованию, изучающему кластер, большинству кластерных программ не предшествовали углубленный региональный анализ, сопоставимый с процессом кластерного картирования Портера [Lagendijk, 1999]. Кроме того, А. Лагендейк утверждает, что общая концепция Портера – кластеры интерпретируются по-разному в разных регионах и переводятся на практические инициативы в соответствии с конкретными потребностями региональной экономики. Это было поддержано другими исследователями понятия кластера. Исследование М. Энрайта «Глобализация кон- куренции и локализация конкурентного преимущества: политика в отношении региональной кластеризации» также подтвердило, что очень немногие кластеры в настоящее время используют подход Портера [Enright, 2000].

Однако большинство наблюдателей признают, что работа М. Портера является лишь отправной точкой для большинства кластерных исследований. В то же время, охватывая более широкий круг более развитых идей, она объясняет происхождение отраслевых кластеров, динамику роста кластеров и изменения и преимущества использования кластеров в качестве основы для региональной политики [Bergman, Feser, 1999]. Текущее мышление о кластерах во главе с М. Энрайтом предполагает, что работу М. Портера следует использовать в качестве отправной точки или катализатора для создания кластера. С точки зрения политики различные кластеры часто очень специфичны. Поэтому политика в отношении кластеров должна быть достаточно гибкой, чтобы учитывать различные институциональные и политические условия.

Согласно Фезеру, существует два основных типа кластерных политик. С одной стороны, приложения политики, которые ориентированы конкретно на идентифицированные кластеры, называемые конкретными стратегиями [Feser, 1998]. В рамках кластерного подхода к политике цель состоит в том, чтобы стимулировать появление или развитие четко обозначенного кластера. Первый политический подход состоит в том, чтобы наметить кластер и определить его характеристики и природу через SWOT-анализ. Основная характеристика кластер-специфичных подходов – это всесторонняя попытка развивать данную цепочку создания ценности через ряд тщательно продуманных мер политики на стороне спроса и предложения. Кластер – конкретные подходы взаимно усиливают друг друга и могут включать экономические вмешательства, которые сами по себе не являются стратегиями развития, а являются традиционными для правительства (например, регулирование, правоприменение, ценообразование и образование).

Второй подход называется «стратегии, основанные на кластере». Целью с точки зрения кластера является улучшение реализации индивидуальных инициатив развития. Такой подход к развитию кластера меньше целостный, чем кластерный подход. Кластер – информированные стратегии часто стремятся изучить конкретные аспекты кластера. Например, та- кой подход может быть направлен на изучение частей цепочки поставок кластеров (например, слабые стороны местных поставщиков), которые затем будут направлены на развитие бизнеса инициативы. При таком подходе кластеры рассматриваются в первую очередь как аналитическое устройство для повышения эффективности более узких типов инструментов политики [Feser, 1998].

Ниже изложены различные подходы к кластерам в разных странах по всей Европе. Из этого анализа видно, что большинство стран попадают куда-то между этими двумя лагерями, описанными выше, и значительными международными и межрегиональными различиями. За исключением Нидерландов и частей Скандинавии, мы можем видеть, что несколько стран имеют четкую всеобъемлющую национальную кластерную политику [Boekholt, Thuriaux, 1999]. Тем не менее многие страны и регионы проводят политику, которая четко «информирована» такими понятиями, как кластеризация и сетевое взаимодействие. Эти различия четко отражают тот факт, что разные страны имеют совершенно разные политические структуры и системы для национальной промышленной политики, науки и техники и регионального развития.

Таким образом, кластер – это индустриальный комплекс, организованный в основании территориального сосредоточения сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, сопряженных научно-технической цепью, выступающих как альтернативный вариант секторальному подходу. Кластер имеет следующие характеристики: прочные взаимосвязи среди участников кластера, географическая концентрация, хорошо сформированная информационная сеть, инновационная предрасположенность и др.

Эволюция кластеров и кластерной политики

Повышение конкурентных преимуществ экономики отдельного региона на основе положительных сторон, создаваемых вследствие функционирования кластеров, предопределило обширную популяризацию инструментов кластерной общественно-политической работы в контексте мер по активизации инноваторских действий в многочисленных странах мира. Вплоть до выхода в свет масштабных проектов поддержки кластеров на национальном уровне в

1970–1980-е гг., родственные друг другу локальные программы начали реализовываться в единичных регионах: провинциях Италии, территориях Германии, регионе Австрии [Дубровская, Козоногова, 2016: 128].

Со второй половины 1990-х гг. в ряде государств начали развиваться государственные проекты кластерного развития стран. В нынешний период направленная поддержка территориальных кластеров в рамках общегосударственной кластерной общественно-политической работы осуществляется в большом количестве стран.

Кластерная политика широко использовалась с момента ее появления в начале 1990-х гг., ее практика распространяется от развитых до развивающихся стран и стран с переходной экономикой [Ketels, Lindqvist, Sölvell, 2006]. Хотя во всем мире нет официальной статистики о количестве и типах вмешательства кластерного типа, в рамках Обзора глобальных кластерных инициатив было выявлено около 500 кластерных инициатив, в основном в Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии [Sölvell, Lindqvist, Ketels, 2003].

Правительства Дании, Нидерландов и Финляндии были одними из пионеров в создании программ с сильными компонентами [Andersson et al., 2004]. Вопросы человеческого капитала и инноваций активно поддерживаются в кластерной политике таких стран, как Австрия, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Испания, Португалия и Соединенное Королевство. В Италии продвижение кластеров является частью традиции поддержки малого и среднего бизнеса в промышленных районах [Шаталова, Мулендеева, 2012].

Некоторые страны, например Австрия и Нидерланды, имеют более четкую кластерную политику, являющуюся неотъемлемой частью их экономической стратегии или инструментом повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства (МСП). Внедрение кластерной политики во Франции произошло совсем недавно и стало важным элементом региональной инновационной политики, особенно с запуском инициативы Pôles de compétitivité. Полюса конкурентоспособности подразделяются на «региональные», «европейские» и «международные». Число последних увеличивается при учете роста вовлеченности организаций региона в интеграционные процессы [Безруких, Крюков,

2013]. В 1990-х гг. Министерство торговли и промышленности Великобритании одобрило идею кластеров. Было проведено общенациональное картирование кластеров, и кластеры стали одним из ключевых элементов региональных экономических стратегий. В то время как Китай в основном проводит политику посредничества в отношении научных парков и инкубаторов, Таиланд, например, прямо поощряет сотрудничество с МСП. В Японии ранние программы поддержки НИОКР для МСП были заменены инициативами по поддержке инноваций в кластерах [Andersson et al., 2004].

Концепция кластера была особенно принята в контексте многостороннего политического сотрудничества. Продвижение этой концепции под эгидой международных организаций, таких как ОЭСР, в значительной степени способствовало ее распространению. Комитет ОЭСР по научно-технической политике и его Рабочая группа по политике в области технологий и инноваций приняли эту концепцию с начала 1990-х годов. Позднее такие организации, как Всемирный банк и учреждения ООН, такие как ЮНИДО и ЮНКТАД, включили идею кластеров в контексте развития для раз- вивающихся стран [Andersson et al., 2004]. Европейская комиссия также с энтузиазмом приняла концепцию кластера, особенно в отношении реализации региональной политики и разработки Лиссабонской повестки дня. В частности, он активно поддерживал картографические мероприятия, такие как Европейская кластерная обсерватория, и содействовал обмену знаниями и созданию сетей между кластерными инициативами (например, в рамках инициативы Europe INNOVA или Европейского кластерного альянса, финансируемого в рамках инициативы PRO INNO Europe).

Зарубежный опыт реализации кластерной политики

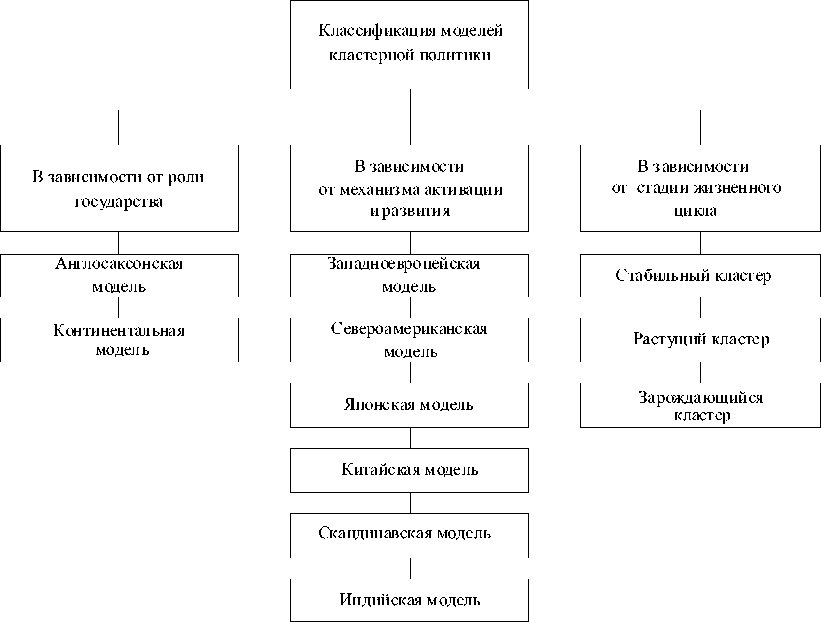

Исследование зарубежного опыта в кластеризации дает возможность выполнить систематизацию моделей кластерной политической деятельности по нижеприведенным аспектам (рис. 1).

Рассматривая роль страны в качестве фактора формирования и становления кластеров, следует выделить две модели – англосаксонскую и континентальную.

Рис. 1. Классификация моделей кластерной политической деятельности Примечание. Cоставлено авторами по: [Нескромная, 2010].

К отличительным чертам англосаксонской модели стоит отнести наличие рыночного саморегулирования кластерных инициатив. Модель свойственна для США, Великобритании, Австралии. При представленном подходе государству отводится пассивная роль, которая заключается в разработке важных критериев для формирования кластерной политической деятельности и уменьшении барьеров для естественного процесса кластеризации. Такие кластеры полностью поддерживаются региональными и местными уровнями власти. На федеральном уровне власти финансируются кластеры, которые имеют важное стратегическое значение для экономики государства [Шаталова, Мулендеева, 2012].

Ранее Соединенное Королевство проявляло мало интереса к кластерной политике на национальном уровне. Однако в настоящее время наблюдается значительный интерес к кластерному подходу. В недавней «Белой книге по конкурентоспособности» лейбористского правительства содержится прямая ссылка на потенциаль- ную роль кластеров в развитии как национальных, так и региональных рычагов конкурентоспособности [Building the Knowledge Driven ... , 1998]. В настоящее время министерство торговли и промышленности было основным в изучении потенциала кластеризации в Великобритании в целом. Исследование выявило десять критических факторов, которые способствуют развитию кластеров (табл. 1).

Континентальная модель, допускающая функциональную роль страны в претворении в жизнь кластерной политической деятельности, развивается, например, в Японии, Сингапуре, Швеции и Кореи. Роль муниципальных органов при реализации данной модели заключается в претворении в жизнь мер по созданию кластеров, а еще определении приоритетных кластеров, уровне их финансирования. Модель подразумевает разработку муниципальных программ становления кластеров, программы по преодолению барьеров и задач и иные меры для действенной работы кластера [Нескромная, 2010].

Таблица 1

Факторы, способствующие развитию кластеров

|

Сильная научная база |

Ведущие исследовательские организации: кафедры университета, больницы / медицинские школы и благотворительные организации. Критическая масса исследователей, ведущие ученые мира |

|

Предпринимательская культура |

Коммерческая осведомленность и предпринимательство. Университеты и исследовательские институты. Ролевые модели и признание предпринимателей. Предприниматели второго поколения |

|

Растущая база компаний |

Процветающие раскручивающиеся и начинающие компании. Более зрелые компании «образец для подражания» |

|

Возможность привлечения ключевых сотрудников |

Критическая масса возможностей трудоустройства. Имидж / репутация как биотехнологический кластер. Привлекательное место для жизни |

|

Помещения и инфраструктура |

Инкубаторы доступны рядом с исследовательскими организациями. Помещения с лабораториями и гибкими условиями аренды. Пространство для расширения, хорошее транспортное сообщение: автомагистрали, железнодорожный транспорт, международный аэропорт |

|

Наличие финансов |

Венчурные капиталисты, бизнесмены |

|

Услуги по поддержке бизнеса и крупных компаний |

Специалист по бизнесу, праву, патентам, подбору персонала, имуществу. Консультанты в крупных компаниях в смежных отраслях (здравоохранение, химическая, агропродовольственная) |

|

Квалифицированная рабочая сила |

Квалифицированная рабочая сила, курсы обучения на всех уровнях |

|

Эффективная социальная сеть |

Общее стремление быть кластером. Региональная торговля ассоциаций. Общее оборудование и инфраструктура. Частое сотрудничество |

|

Поддерживающая политическая среда |

Национальная и отраслевая политика поддержки инноваций. Нормативная база. Поддержка экономического развития агентства, органы планирования и прогнозирования |

Примечание. Cоставлено авторами по: [Нескромная, 2010].

Существует мало явного признания кластерного подхода к экономическому развитию на национальном уровне в Швеции. Хотя Швеция провела различные кластерные упражнения, в том числе оригинальное исследование Портера, до сих пор нет значительного влияния на промышленную или инновационную политику [Boekholt, Thuriaux, 1999].

Там, где кластерный подход используется в Швеции, он находится в рамках «снизу вверх» стратегии регионального развития. Региональная политика в Швеции становится ориентированной на рост и меньше занимается сокращением региональных диспропорций. В каждом регионе Швеции заключены соглашения, направленные на улучшение сотрудничества и комплексный подход между различными областями политики и органами, приняты меры, способствующие росту и занятости в регионах. Такая политика правительства по укреплению сотрудничества между различными областями политики сокращает секторальные расходы центрального правительства, максимизирует региональный рост и процветание.

Соглашения о росте составляются местными государственными органами в тесном сотрудничестве с другими местными партнерами, такими как представители местного делового сообщества, торговые палаты, муниципалитеты и окружные советы. Хотя основной целью соглашений является заставить местных партнеров договориться о мерах, которые должны быть приняты, и о наилучшем способе координации государственных ресурсов на местном уровне снизу вверх, Правительство также ожидает, что национальные агентства будут работать вместе. Наиболее активными участниками в этом отношении является Агентство развития Восточной Швеции. Регион Восточной Швеции является очень динамичным регионом с множеством исследований мирового уровня объектов, и кластерный подход применяется для его внутренних инвестиций, и политика коммерциализации [Шаталова, Мулендеева, 2012].

Классификация моделей кластерной политики по механизму работы и становлению кластера позволяет отметить 6 моделей кластерной политической деятельности государства. Среди них: североамериканская, западноевропейская, скандинавская, индийская, китайская, японская.

Североамериканской модели, применяемой в США и Канаде, свойственно формирование кластеров на основе местной инициативы. Для Соединенных Штатов Америки свойственно ста- новление и развитие инновационных кластеров (компьютерного, автомобильного), которые интегрируют всевозможные источники технологических познаний и связей. В структуре этих кластеров доминируют фирмы малого бизнеса, собственно, что позволяет создавать инновационные точки подъема. В Канаде складываются сверхтехнологичные инновационные кластеры. Сети канадских кластеров работают не только в границах государства, но и выходят за ее пределы.

В Англии, Франции, Швейцарии, Италии используется западноевропейская форма кластерной политики. Для нее характерно преобладание значимости университетов, исследовательских институтов. При этом ведущей формой поддержки кластера считается финансирование исследований в науке и становление инновационной инфраструктуры.

В Италии кластеры формируются в местах концентрации небольших фирм обрабатывающей промышленности. В кластерах Италии акцент ставится на высочайшей специализации одновременно с экспансией в соседние отрасли и регионы.

Как упоминалось ранее, Франция только начинает изучать потенциал принятия национального подхода к развитию кластера. Главный национальный орган, ответственный за кластерную работу, определил 230 различных кластеров, расположенных в стране. Этот процесс был предпринят очень централизованно, что предполагает, что процедуры выбора кластера будут «сверху вниз». На региональном уровне также начинают изучать преимущества принятия кластерного подхода к экономическому развитию. Однако пока рано оценивать, как это будет развиваться [Шаталова, Мулендеева, 2012].

Для скандинавской модели, применяемой в Финляндии, свойственно формирование кластеров по инициативе правительства, становление исследовательской и технологической кооперации, адресное инвестирование средств в более многообещающие кластеры, интеграция кластеров. Финские кластеры создавались на основе больших межнациональных фирм в лесном, информационном и телекоммуникационном секторах экономики.

В Финляндии кластерный анализ и кластерная политика применялись как на национальном, так и на региональном уровнях, и концепция кластеров в настоящее время широко принята [Rouvinen, Yla-Antitila, 1999]. Основной драйвер продвижения концепции на национальном уров- не – Министерство торговли и промышленности. Определены сильные кластеры (лесное хозяйство), довольно сильные кластеры (основные металлы и энергия), потенциальные кластеры (телекоммуникации, окружающая среда, благосостояние, транспорт и химические вещества) и оборонительные кластеры (строительные и продовольственные товары). Многие наблюдатели утверждают, что «Преимущество Финляндии» предоставило столь необходимое новое видение экономики, изменив формирование политики и практики в масштабах всей страны [Steinbock, 1998]. В частности, это национальное кластерное исследование поощряет региональные и местные промышленные ассоциации и частные предприятия, чтобы играть более активную роль в улучшении их операционной окружающей среды [Rouvinen, Yla-Antitila, 1999]. Кроме того, недавние правительственные решения продемонстрировали готовность увеличить финансирование НИОКР отраслевых министерств для различных кластерных программ. В настоящее время существуют кластерные исследовательские программы для телекоммуникаций, продуктов питания, транспорта, окружающей среды, лесного хозяйства и здравоохранения. Аналитики заключают, что основное влияние на это преобразование основано на политике науки и техники, которая переориентировалась на развитие научных центров, направ- ленных на развитие в Финляндии технологических кластеров [Rouvinen, Yla-Antitila, 1999].

Классифицируя модели кластерной политической деятельности на базе выделения трех рубежей жизненного цикла становления кластеров, возможно отметить группировку в следующем виде: зарождающийся кластер, растущий кластер, стабильный кластер (табл. 2).

Германия имеет давнюю традицию совместных исследований и сетей без наличия четкой кластерной направленности на свою экономическую стратегию [Boekholt, Thuriaux, 1999]. В последнее время все меры кластерноориентированной политики были разработаны Федеральным правительством. Например, для продвижения сетей и кластеризации в секторе биотехнологий правительство Германии выступило с инициативой «BioRegio» в 1996 году. Эта инициатива требовала от регионов представления идей по развитию биотехнологии на региональной основе и оказывала финансовую и другую специальную поддержку выбранным регионам. Основным критерием выбора региона является наличие сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами (например, промышленность, университеты и государственный сектор). На данный момент выбраны регионы Мюнхен, Рейнланд, Рейн-Неккар Трейнджл и Йена. Фонд Биорегиона 2 направлен на содействие передаче научных зна-

Классификация типов кластеров в зависимости от жизненного цикла

Таблица 2

|

Тип кластера |

Период зарождения |

Страны-представители |

Особенности |

|

Стабильный |

1950–1960-е гг. |

США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Финляндия, Дания |

– эволюционный путь активации кластеров на базе традиционных отраслей; – стабильный экономический рост; – высокая конкурентоспособность и инновационное развитие; – высокая доля продукции кластеров в валовом продукте; – стремление выйти на международный уровень |

|

Растущий |

1980-е – начало 1990-х гг. |

Япония, Китай, Индия, Южная Корея, Венгрия, Польша, Чехия, Словения |

– активная государственная политика в области активации и развития кластеров; – использование зарубежного опыта и иностранных специалистов; – потенциал дальнейшего роста; – высокие показатели развития |

|

Зарождающийся |

Конец 1990-х – начало 2000-х гг. |

Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина |

– активное участие государства в процессе выявления потенциальных кластеров, разработка программ поддержки их развития; – формирование инфраструктуры кластеров |

Примечание. Cоставлено авторами по: [Нескромная, 2010].

ний в биотехнологии от университетов до немецкой промышленности, тем самым способствуя коммерциализации биотехнологических исследований продуктов и процессов. В частности, схема поддерживает сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и медицинскими центрами в области исследования и тестирования.

Фонд Биорегиона призван содействовать передаче научных знаний в биотехнологии от университетов к немецкой промышленности, облегчая коммерциализацию биотехнологических исследований продуктов и процессов. В частности, схема поддерживает: помощь в вопросах управления для начинающих биотехнологических фирм; сеть для обмена опытом в рамках семинаров и конференций; привилегированное финансирование из федеральных исследовательских фондов.

Как и в Австрии, федеральная система управления Германии означает, что каждый кластер обладает высокой степенью самостоятельности в проведении своей экономической политики. Таким образом, инициативы различных кластеров активно реализуются регионами по всей Германии [Шполянская, 2016].

Концепция кластеров рассматривается в качестве центральной цели экономической политики в Нидерландах. Основным субъектом, занимающимся продвижением кластеров на национальном уровне, является Министерство экономических вопросов, которое в 1990 г. заказало исследование для оценки экономической мощи экономики в целом и выбор кластеров. С тех пор исследования картографического и кластерного анализа проводятся и поддерживаются министерством. Большинство мер, принятых в течение последних пяти лет, либо применяются в целом к отрасли, либо направлены на стимулирование развития технологических инновационных проектов промышленности, исследований и конечных пользователей [Boekholt, Thuriaux, 1999]. В 1997 г. Министерство экономики опубликовало свою первую Белую книгу по кластерной политике.

В Японии, Индии, Китае, Южной Корее, государствах Восточной Европы развиваются кластеры растущего типа. На начальном рубеже в Японии формируются технопарки, содействующие развитию деловых и научно-технических связей.

В Индии применяется японский подход формирования технопарков. Индийские кластеры поставляют свыше 60 % экспортной продукции государства.

Среди государств Восточной Европы более функциональная кластерная инициатива имеется в Словении. Правительство страны реализует программы целевого финансирования. Для этого были отобраны 11 приоритетных кластеров (автомобильный, станкостроительный и др.).

С конца 90-х гг. XX в. кластерная политическая деятельность начала реализовываться государствами с переходной экономикой (Казахстан, Белоруссия, Украина).

Кластеры и реализация кластерной политики в регионах РФ

Осуществление кластерного подхода отыскало отражение и в экономической деятельности РФ. Прототипы финансовых кластеров в РФ, зарождающиеся еще с начала ХХ в., учеными именуются «научно-производственные комплексы», «территориально-производственная кооперация» и «территориально-производственные комплексы» (ТПК), понятие которых ввел в науку РФ Н.Н. Колосовский в 40-х годах.

Кластеры в РФ благополучно развиваются на тех территориях, где есть условия для группирования компаний и организаций. Этими критериями можно считать географическое месторасположение, внедрение предприятиями похожих технологий изготовления продукции, создание продукции одной отрасли.

Успешно развивающимися кластерами считаются предприятия аэрокосмической и топливно-энергетической отраслей. Продукт таких компаний имеет высокое качество, является конкурентоспособным на мировом рынке.

Кластеры России можно систематизировать по ключевому признаку – отрасль и отметить представленные группы (см. табл. 3).

Лидерами кластерного развития в России являются г. Санкт-Петербург, Самарская, Пензенская, Нижегородская области, Татарстан и Башкортостан.

Небольшой обзор позволяет сделать вывод, что в Волгоградской области существует потенциальное ядро для создания регионального агропромышленного кластера, которое станет толчком к повышению и развитию инвестиционной привлекательности региона, конкурентоспособности внутри государства и на международных рынках.

Классификация кластеров Российской Федерации по отраслевому типу

Таблица 3

|

Отрасль |

Промышленность |

Название кластера |

Регион размещения |

|

Процессные кластеры |

Химическая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность, сельское хозяйство и рыболовство |

– Кластер деревянного домостроения и деревообработки Вологодской области; – Агропромышленный кластер Новгородской области |

Вологодская область; Новгородская область |

|

Туристические кластеры |

Объединение туристических операторов, владельцев гостиниц |

– Кластер Туристической отрасли; – Туристический кластер Новгородской области; – Туристско-рекреационный кластер «Северная мозаика» |

Ростовская область; Новгородская область; Республика Саха (Якутия) |

|

Дискретные кластеры |

Авиационная промышленность, машиностроение, двигателестро-ение и т. д. |

– Улан-Удэнский авиационный производственный кластер; – Судостроительный инновационный территориальный кластер |

Республика Бурятия; Архангельская область |

|

Инновационные кластеры |

Производство новых материалов, биотехнологии, информационнокоммуникационные технологии |

– IT кластер; – Агробиотехнологический промышленный кластер Омской области; – Ассоциация «Некоммерческое партнерство Алтайский полимерный композитный кластер» |

Пензенская область; Омская область; Алтайский край |

|

Медицина и фармацевтика |

Медицинская промышленность |

– Химико-фармацевтический кластер на территории Волгоградской области; – ФармДолина |

Волгоградская область; Краснодарский край; Московская область, Москва |

Примечание. Составлено авторами по: [Карта кластеров России, 2018].

Методы кластерного анализа

Ниже приведены лишь некоторые из методов, которые используются для измерения и оценки кластеров:

– анализ ввода-вывода используется для выявления торговых отношений между различными участниками в экономике. Он используется для иллюстрации отношений между покупателем и поставщиком внутри и между кластерами. Региональные экономисты используют ряд методологий, такие как триангуляция, факторный анализ/метод главных компонент;

– анализ графов, основанный на теории графов, аналогичен анализу ввода-вывода и определяет сетевые связи между фирмами или отраслевыми группами;

– коэффициент местоположения – это доля рабочих мест, которую имеет один промышленный сектор в регионе. Коэффициенты местоположения, превышающие 1,25, обычно принимаются в качестве начального доказательства региональной специализации в данном секторе;

– выявленные сравнительные преимущества измеряют долю страны в экспорте из каждого сектора по отношению к экспорту всех производственных секторов, и по сравнению со средним показателем по 13 странам ОЭСР;

– большинство исследований, связанных с региональными кластерами / производственными системами, часто используют подход, основанный на изучении конкретного случая или экспертного мнения. Региональные эксперты – лидеры отрасли, государственные чиновники и другие ключевые лица, принимающие решения, изучают важные источники информации о региональных экономических тенденциях, характеристиках, сильные и слабые стороны. Отчеты отраслевых ассоциаций, газетные статьи и другие опубликованные документы также используются при проведении подхода экспертизы.

Каждая методика измерения имеет свои недостатки. Анализ ввода-вывода действительно важен только для выявления кластеров, которые состоят из ценности цепочки «покупатель – поставщик», в которую входят конечные произ- водители рынка и поставщики первого, второго и третьего уровня, которые прямо и косвенно занимаются торговлей. Та же критика также относится к анализу графов. Коэффициенты местоположения мало говорят о врожденных характеристиках региональных отраслевых кластеров. Кроме того, кластерные исследования, которые полагаются исключительно на коэффициенты местоположения для идентифицирования кластеров – это просто скрытые отраслевые исследования, потому что они не дают понимания взаимозависимости между секторами [Feser, 1998]. Выявление сравнительных преимуществ полезно только в определенных обстоятельствах из-за того, что данные часто доступны только для национальной, а не региональной экономики. Между тем тематическое исследование и анализ дает нам глубокое понимание механизмов, которые позволили создать различные кластеры и используемые в них методы производства. Тем не менее только тематические исследования не могут предоставить информацию о количественной значимости региональных кластеров.

Обобщение зарубежного опыта по реализации кластерной политики

Анализ мирового опыта по реализации кластерной политической деятельности позволяет выявить ряд особенностей, характерных для кластера и кластерной политической деятельности:

-

1. Формирование кластера – закономерный этап развития экономической деятельности страны и региона; повсеместное использование кластерного подхода рассматривается как основная характеристика стран с высокоразвитой экономикой.

-

2. Отличительной особенностью кластера считается его синергетический эффект, выражающийся в увеличении конкурентоспособности компаний и организаций, входящих в кластер, по сопоставлению с отдельно функционирующими субъектами.

-

3. Кластер – это инновационно нацеленная система. Кластеры складываются успешно в пространствах постоянного «прорыва» в области науки и техники. Это, собственно, и разрешает покорять «рыночные ниши».

-

4. Кластерная политическая деятельность ориентирована на взаимодействие между органами государственной власти, местного самоуправления, бизнесом, научно-исследовательскими институтами, образовательными учреждениями

-

5. Кластерная политическая деятельность способна развивать связи предприятий не только в границах одного государства, но и на интернациональном уровне. Это дает возможность обмена опытом, технологиями, развивает кооперацию между кластерами.

всех уровней. Это дает возможность стремиться к совершенству и повышению уровня работы всех участников.

Кластеры и кластерная политическая деятельность являются действенной методикой для повышения уровня конкурентоспособности отдельных регионов или же государства в целом. Вследствие этого формирование и развитие кластеров в РФ, в частности в Волгоградской области, является необходимым мероприятием для повышения экономического авторитета государства и совершенствования его экономики. В связи с этим содержание кластеризации довольно многогранно, кластерная политика государства обязана быть глубоко продуманной с учетом особенностей экономического развития государства.

Заключение

Кластерный подход стал важным аналитическим инструментом для правительств и агентств экономического развития, пытающихся найти рецепты политики повышения конкурентоспособности их экономики. Хотя кластерный подход традиционно был использован для изучения национальных экономик, он также может быть полезным инструментом для анализа динамики субнациональных или региональных экономик. Тем не менее необходимо, чтобы кластерные программы и действия должным образом были адаптированы к индивидуальным потребностям и требованиям любого кластера и конкретным характеристикам любого региона. Поэтому важно подчеркнуть, что потребности кластеров будут варьироваться, и нет единого «набора инструментов», который мог бы способствовать развитию кластера.

В данной статье выделен ряд различных вопросов, которые могут помочь государственной политике при принятии решений в отношении перспективы кластера.

Наиболее значимые из этих выводов:

-

1. Самой главной теории кластеров не существует, кластеры обычно рассматриваются как процесс экономического развития, а не определенная теория развития. Подходы к разработке кластеров значительно различаются в разных

-

2. Поскольку кластеры часто выходят за пределы разных юрисдикций, необходимо позаботиться о том, чтобы тесная координация имела место между различными субъектами, особенно когда кластерные стратегии разрабатываются на национальном уровне, а затем реализуются на местном уровне.

-

3. Важно, чтобы кластерная методология была тщательно адаптирована к характеристике изучаемого кластера. Следовательно, необходимо попытаться проявить гибкость при оценке того, какие текущие и будущие кластеры, чтобы сосредоточить поддержку политики. Также важно признать, что кластеры меняются очень быстро, не в последнюю очередь потому, что быстро меняется характер технологии, и, следовательно, требуется постоянное переопределение и сосредоточенность.

-

4. Учитывая, что кластеры имеют жизненные различные циклы или траектории развития, существует необходимость государственной политики в отношении кластеров, чтобы со временем адаптироваться к потребностям кластера в любой момент времени. Из-за скорости изменения состава существующих кластеров, особенно высокотехнологичных бизнес-кластеров, политики должны быть в состоянии отслеживать и изучить динамику кластера, чтобы быть в курсе будущих технологических событий, которые могут положительно и отрицательно повлиять на кластеры.

-

5. Признание различных структур управления кластера и координационных механизмов может помочь направить политику по пути наиболее эффективного использования ресурсов, тем более что кластеры, даже в одном и том же месте, могут иметь очень разные характеристики.

-

6. Наконец, правительственный орган должен попытаться помочь локализовать, углубить, расширить, обогатить деятельность и/или улучшить инновационный потенциал кластеров.

странах, в которых некоторые применяют целостный кластерный подход, в то время как другие принимают менее далеко идущий кластерный подход.

Список литературы Анализ зарубежного опыта реализации кластерной политики

- Акопян А. Р., 2016. Особенности реализации подходов к кластеризации в экономике стран Европейского Союза // Вестник университета. № 9. С. 154-160.

- Безруких Д. В., Крюков А. Ф., 2013. Зарубежный опыт кластеризации в развитии экономики инноваций // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. № 9. С. 14-22.

- Дубровская Ю. В., Козоногова Е. В., 2016. Анализ особенностей кластеризации экономики на основе мирового опыта // Государственное управление. Электронный вестник. № 58. С. 126-144.

- Карта кластеров России, 2018 // Сайт интерактивной базы данных кластеров в регионах России. URL: http://map.cluster.hse.ru/list (дата обращения: 12.11.2018).

- Нескромная Е. Е., 2010. Государственная политика кластерного развития: концептуальные основы и мировой опыт // Экономические науки. № 5 (66). С. 11-15.

- Шаталова Т. Н., Мулендеева Л. Н., 2012. Модели государственной кластерной политики. URL: http://www.rusnauka.com/19_AND_2012/Economics/13_113696.doc.htm (дата обращения: 12.11.2018).

- Шполянская А. А., 2016. Инновационные кластеры - взаимодействие бизнеса и науки. Опыт Германии // Известия Уральского государственного экономического университета. № 3. С. 106-114.

- Andersson T., Schwaag-Serger S., Sцrvik J., Wise E., 2004. Cluster Policies Whitebook. IKED - International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development. 2004. 267 p.

- Bergman E., Feser E., 1999. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. Morgantown: Regional Research Institute, West Virginia University. 273 p.

- Boekholt P., Thuriaux B., 1999. Public Policies to Facilitate Clusters: Background, Rationale and Policy Practices in International Perspective // Boosting Innovation: The Cluster Approach / eds.: T. Roelandt and den P. Hertog. Paris: OECD. 329 p.

- Building the Knowledge Driven Economy, 1998. London: Department of Trade and Industry, HMSO. 374 p.

- Enright M., 2000. The Globalization of Competition and the Localization of Competitiv Advantage: Policies toward Regional Clustering // Globalization o Multinational Enterprise and Economic Development / eds.: N. Hood, S. Young. London: Macmillan. 215 p.

- Feser E., 1998. Old and New Theories of Industry Clusters // Clusters and Regional Specialisation / M. Steiner (ed.). London: Pion Limited. 290 p.

- Held J., 1996. Clusters as an Economic Development Tool: Beyond the Pitfalls // Economic Development Quarterly. Vol. 10. P. 249-261.

- Ketels C., Lindqvist G., Sцlvell Ц., 2006. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies. Stockholm: Center for Strategy and Competitiveness. 216 p.

- Lagendijk A., 1999. The Emergence of Knowledge-Oriented Forms of Regional Policy in Europe // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Vol. 90. P. 110-116.

- Porter M., 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free. 256 p.

- Rouvinen P., Ylд-Antitila P., 1999. Finnish Cluster Studies and New Industrial Policy Making // Boosting Innovation: The Cluster Approach / eds.: T. Roelandt and den P. Hertog. Paris: OECD. 353 p.

- Sцlvell Ц., Lindqvist G., Ketels C., 2003. The Cluster Initiative Greenbook. Stockholm: Bromma Tryck AB. 317 p.

- Steinbock D., 1998. The Competitive Advantage of Finland - From Cartels to Competition. Helsinki: Taloustieto Oy. 220 p.

- The Clusters Approach: Powering Scotland's Economy into the 21st Century, 1998. Glasgow: Scottish Enterprise. 328 p.