Анатомическое строение ассимилирующих органов Lycium barbarum L., интродуцированной в условиях Узбекистана

Автор: Аманова Мавлуда Мустафакуловна, Дусчанова Гулжан Мадримбаевна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 8 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Ягоды дерезы обыкновенной (Lycium barbarum L.) широко применяются в традиционной медицине ряда стран (Китай, США, Аргентина и др.). В Узбекистане дереза обыкновенная не используется и нормативная документация на данный вид отсутствует. Исходя из этого, изучение дерезы обыкновенной представляет научный и практический интерес для расширения ассортимента отечественных фитопрепаратов. Целью исследования является изучение морфо-анатомического строения ассимилирующих органов дерезы обыкновенной, определение диагностических, адаптивные признаков и локализация биологически активных веществ данного вида. Полученные результаты указывают на то, что дереза обыкновенная более адаптирована к природно-климатическим условиям Мирзачуля и проявляет признаки засухоустойчивости.

Дереза обыкновенная, кустарник, листья, паренхима, адаптация, засухоустойчивость, интродукция

Короткий адрес: https://sciup.org/14120671

IDR: 14120671 | УДК: 581. | DOI: 10.33619/2414-2948/69/01

Текст научной статьи Анатомическое строение ассимилирующих органов Lycium barbarum L., интродуцированной в условиях Узбекистана

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 581. 4+8+45:582.951.4

Род Lycium — из семейства Solanaceae включает более 88 видов, распространенных во внетропических областях, наибольшее число видов произрастают в Южной Америке .

Фитосырье дерезы имеет богатый химический состав, в нем содержатся: бетаин, рутин, аскорбиновая кислота, даукостерин (бета-ситостерил-бета-D-глюкозид), полисахариды, ненасыщенные жирные кислоты (омега-3,6), витамины В 1 , В 2 , никотиновая кислота, каротиноиды, а также микроэлементы (кальций, фосфор, железо, натрий, магний, марганец, калий и др.) и 18 аминокислот (глютаминовую кислоту, пролин, глицин, аланин, метионин, лизин и др.). Из моносахаридов присутствуют глюкоза, галактоза, арабиноза, рамноза, ксилоза и др. [7, 8].

Ягоды дерезы обыкновенной широко применяются в традиционной медицине ряда стран (Китай, США, Аргентина и др.) в качестве иммуномодулятора. Имеется информация о высокой противоопухолевой и антиоксидантной активности дерезы обыкновенной [6]. В Узбекистане дереза обыкновенная не используется, и нормативная документация на данный вид отсутствует. Исходя из этого, изучение дерезы обыкновенной представляет научный и практический интерес для расширения ассортимента отечественных фитопрепаратов [2, 3].

Материалы и методы

Целью исследования является изучение морфо-анатомического строения ассимилирующих органов дерезы обыкновенной, определение диагностических, адаптивных признаков и установление локализации биологических активных веществ данного вида.

Объектом исследований служил четырехлетний кустарник L. barbarium , произрастающий в условиях интродукции Мирзачуля.

Ассимилирующие органы (лист и черешок) были зафиксированы в 70° этаноле для анатомического исследования. Эпидерму изучали на парадермальных и поперечных срезах. Парадермальные срезы эпидермы листа были приготовлены ручным способом с помощью пинцета. Поперечные срезы листа, черешки приготовлены ручным способом с помощью безопасной бритвы. Поперечные срезы листа сделаны через середину, а черешок — через основание. Срезы, окрашивали метиленовой синью с последующим заклеиванием глицерином [1].

Описания основных тканей и клеток приведены по К. Эзау [9], эпидермы — по С. Ф. Захаревичу [5].

Микрофотографии сделаны компьютерной микрофотонасадкой с цифровым фотоаппаратом марки A123 фирмы Сanon под микроскопом Motic B1-220A-3. Некоторые снимки обрабатывали на компьютере в программе Photoshop CS5.

Результаты исследования

Листья дерезы обыкновенной сверху зеленые, снизу сизоватые, обратно ланцетные или эллиптически ланцетные, на верхушке б. м. заостренные, суженные к основанию и незаметно переходящие в черешок, развиваются пучками на укороченных внепазушных побегах. На парадермальном срезе очертания эпидермальных клеток — прямолинейные, утолщенные, проекция многоугольная.

Клетки адаксиальной (верхней) эпидермы крупнее, чем абаксиальной (нижней).

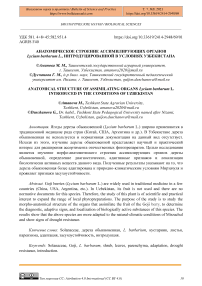

В клеточных оболочках эпидерма на обеих сторонах листа хорошо заметны ядрышки (Рисунок 1).

Листья амфистоматичные, устьица находятся на обеих сторонах листовой пластинки, расположены поперечно к продольной оси листа. Форма устьиц — округлоовальная. Верхняя (адаксиальная) эпидерма имеет значительно меньшее количество устьиц по сравнению с нижней (абаксиальная) эпидермой. Замыкающие клетки устьиц на обеих сторонах листа почти одинаковой длины. Устьица — непогруженные аномоцитного, гемипарацитного и парацитного типа (Рисунок 1).

Рисунок 1. Анатомическое строение эпидермы листа Lycium barbarum : а, в — верхняя (адаксиальная) эпидерма; б, г — нижняя (абаксиальная) эпидерма. Условные обозначения: У — устьица, Э — эпидерма

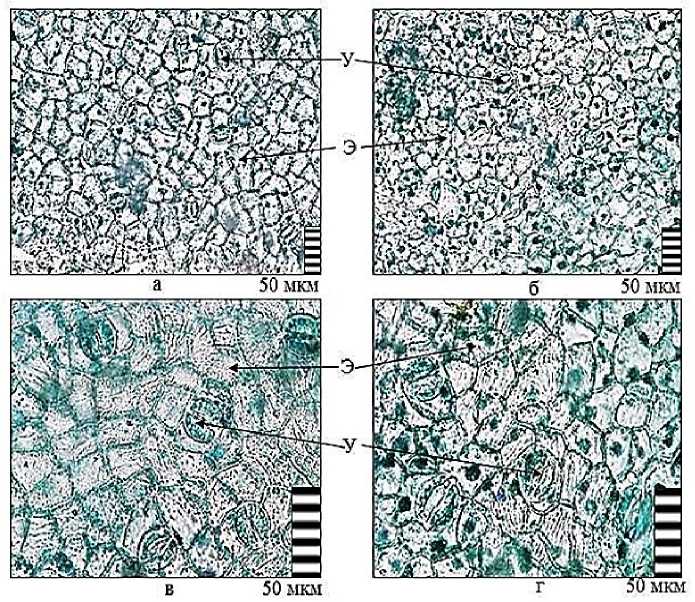

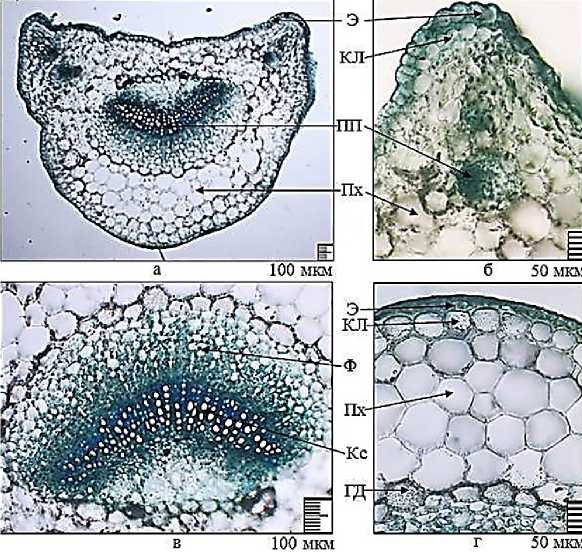

Мезофилл листа на поперечном срезе дорсивентрального типа, который представлен палисадными клетками, расположенными под верхней эпидермой мезофилла листа, губчатые клетки — над нижней эпидермой мезофилла листа. Эпидерма представлена одним рядом клеток с толстостенным слоем кутикулы. Клетки адаксиальной эпидермы крупнее, чем абаксиальной. Между адаксиальной и абаксиальной эпидермами расположены палисадные и губчатые паренхимные клетки. Под адаксиальной эпидермой расположена палисадная паренхима.

Палисадная паренхима наиболее хлорофиллоносная, крупная и удлиненная, которая состоит из 3-х рядов клеток и расположена между адаксиальной эпидермой и губчатой паренхимой листа. Губчатая паренхима хлорофиллоносная, состоит из 4–5 рядов и расположена между палисадной паренхимой и абаксиальной эпидермой. Губчатая паренхима округло-овальная, крупноклеточная. Между палисадными и губчатыми клетками расположены многочисленные боковые проводящие пучки, с 2–3 мелкими сосудами.

Главная жилка листа выдается на абаксиальной стороне. Остальная часть жилки занята основной паренхимой, в которую погружены одного проводящих пучков, клетки паренхимы толстостенные округло-овальной формы, среди которых встречаются гидроцитные клетки. Проводящие пучки закрытого биколлатерального типа, многочисленные, состоящие из флоэмы и ксилемы. Ксилемы толстостенные, вытянутой формы. Их стенки утолщены в виде спиралей.

Черешок листа на поперечном срезе паренхимно-пучкового типа, состоит из однорядной эпидермы, многочисленной паренхимы и проводящих пучков. Черешок выдается на нижней стороне листа. Под эпидермой располагается пластинчатая однорядная колленхима. В центре черешка имеется 1 проводящий пучок. Проводящий пучок закрытый биколлатеральный, форма почечковидная, который состоит из флоэмы и ксилемы. Расположение сосудов проводящего пучка цепочковидное. Паренхимные клетки в центральной части черешка толстостенные, округлые, овальные и встречаются гидроцитные клетки (Рисунок 2).

Рисунок 2. Анатомическое строение черешка листа: а — общий вид, б — эпидерма и колленхима в реберной части черешка, в — закрытый биколлатеральный проводящий пучок, г — паренхимальные и гидроцитные клетки. Условные обозначения: ГД — гидроцитные клетки, КЛ — колленхимные клетки, Ф — флоэма, Э — эпидерма

Выводы

Таким образом, изучен анатомическое строение ассимилирующих органов L. barbarium , произрастающие в условиях интродукции Мирзачуля.

Полученные результаты позволили определить ряд морфолого-анатомогистологических и характерных диагностических признаков для дерезы обыкновенной. Данные выявленные диагностические признаки могут послужить при идентификации растительного сырья. Известная консервативность структуры покровных тканей и проводящей системы, успешно используемых для глобальных систематических и филогенетических исследований [2, 4, 9], делает невозможным их применение при изучении адаптации к локальным экологическим условиям.

Наиболее пластична в экологическом плане структура мезофилла листа. Так, тип строения мезофилла отражает условия произрастания вида [3, 9]: дорзовентральный тип мезофилла листа характерен для светолюбивые мезофита L. barbarium. Также определены анатомические признаки ксероморфной структуры листа: больше развит слой палисадной паренхимы в сравнении с губчатой, толще кутикула, мелкие клеток листа, наиболее мелкие устьица.

Полученные результаты указывают на то, что вышеуказанный вид более адаптирован к природно-климатическим условиям Мирзачуля и проявляет признаки засухоустойчивости.

Список литературы Анатомическое строение ассимилирующих органов Lycium barbarum L., интродуцированной в условиях Узбекистана

- Барыкина Р. П., Веселова Т. Д., Девятов А. Г. Справочник по ботанической микротехнике (основы и методы). М.: Изд. МГУ, 2004. С. 6-68.

- Василевская В. К. Формирование листа засухоустойчивых растений. Ашхабад: АН Туркм. ССР, 1954. 182 с.

- Василевская В. К., Бутник А. А. Типы анатомического строения листьев двудольных (к методике анатомического описания) // Ботанический журнал. 1982. Т. 67. №7. С. 876-890.

- Гамалей Ю. В. Транспортная система сосудистых растений. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2004. 424 с.

- Захаревич С. Ф. К методике описания эпидермиса листа // Вестник ЛГУ. 1954. №4. С. 65-75.

- Секинаева М. А., Серебряная Ф. К., Денисенко О. Н., Ляшенко С. С. Изучение анатомических признаков травы дерезы обыкновенной (Lycium barbarum L.) // Успехи современного естествознания. 2015. №9-2. С. 231-235.

- Семенова Е. Ф., Апенкина Т. В., Азизова Л. М., Курдюков Е. Е., Бегутова Е. В. Фармакогностическое исследование листьев и плодов дерезы китайской Lycium chinense Mill. - интродуцента Среднего Поволжья // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2015. №4 (12). С. 68-76.

- Павлов М. Энциклопедия лекарственных растений. М.: Мир, 1998. 467 с.

- Эзау К. Анатомия семенных растений. М.: Мир, 1980. С. 327-364.