Анатомо-функциональные нарушения у детей с плоской стопой

Автор: Сертакова А.В., Дохов М.М., Рубашкин С.А., Тимаев М.Х.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ анатомо-функциональных изменений у детей с плоской стопой. Материал и методы. Проведен анализ состояния стоп у 40 детей (34 мальчика и 6 девочек в возрасте от 5 до 14 лет, средний возраст 9,6±2,3 года). Группу сравнения составили 30 здоровых детей в возрасте 5-14 лет (средний возраст 8,5±2,5 года) без патологии стоп. Диагноз устанавливали на основании клинического обследования: жалоб, функциональных нагрузочных тестов, опросника качества жизни Oxford Ankle Foot Questionnaire, инструментальных методов диагностики (рентгенография, биомеханическое исследование). Результаты. В раннем возрасте (с пяти лет) дети начинали испытывать дискомфорт в области стоп при различной физической активности: среди проанализированных случаев 77% пациентов отмечали те или иные жалобы. При оценке качества жизни в виде анкетирования по OAFQ средние показатели составили 30,8±12,5 балла. У всех детей имелись признаки вертикализации таранной кости по отношению к пяточной, что обусловливало нарушение продольной оси суставов стопы и нормальной работы таранно-пяточного соединения. Нарушение временных характеристик шага стопы приводило к снижению ее функциональности. Заключение. В настоящее время проблеме плоской стопы у детей не уделяется достаточного внимания. Необходимо сосредоточиться на особенностях течения патологического процесса у детей 7-14 лет, используя современные методы диагностики. Объективные инструментальные данные показали значимые анатомические и функциональные расстройства: дисбаланс в таранно-ладьевидно-пя-точном комплексе, патобиомеханические нарушения временных и кинематических характеристик шага у детей с плоской стопой

Анатомия стопы, биомеханика, дети, плоская стопа

Короткий адрес: https://sciup.org/149135112

IDR: 149135112

Текст научной статьи Анатомо-функциональные нарушения у детей с плоской стопой

вариантов ПС детского возраста доброкачественны по течению и спонтанно корригируются в возрасте 6–7 лет у девочек, 9–10 лет у мальчиков [3–5]. Однако нельзя исключить и развитие патологических форм (на фоне генетически детерминированной слабости опорной соединительной ткани), в том числе врожденной плосковальгусной стопы (на фоне тарзальных коалиций, вертикального тарана), которые составляют до 2,7-4% [5]. Во-вторых, даже при наличии тяжелой степени ПС у детей ее основные клинические симптомы (боль, нарушение нормальной походки) появляются сравнительно поздно [6]. Возможно, это связано с относительно небольшой массой тела ребенка, несформированного паттерна походки, высоких адаптивных возможностей тканей. В-третьих, несмотря на многочисленные клинические исследования, до сих пор не разработана единая концепция подхода к диагностике (критерии отбора), лечению ПС детского возраста, как консервативному, так и оперативному [6]. Кроме того, недостаточное внимание уделяется изучению биомеханических особенностей походки ребенка с ПС, хотя некоторые клинические исследования доказали значимые пато-биомеханические нарушения стопы при ходьбе даже при отсутствии жалоб или видимых нарушений ходьбы [7–9]. Например, Arangio G.A. с соавт. установили, что увеличение пронации в подтаранном суставе на 47% увеличивает момент сгибания (компрессии) в таранно-ладьевидном суставе, способствуя, естественно, раннему развитию остеоартроза [10]. Уплощение медиального продольного свода приводит к ослаблению сухожильно-связочного комплекса и провоцирует слабость задней большеберцовой мышцы, вызывая дискоординацию и неэффективную работу мышц стопы, голеней и ягодичных мышц, а также явление подвывиха в таранно-ладьевидно-пяточном комплексе [10].

Цель: анализ анатомо-функциональных изменений у детей с плоской стопой, который в перспективе позволяет определить ранние признаки патологических нарушений.

Материал и методы . На базе клинико-диагностического отделения НИИТОН СГМУ за 2018 г. проведено обследование 40 детей с диагнозом: плоская стопа (34 мальчика и 6 девочек в возрасте от 5 до 14 лет, средний возраст 9,6±2,3 года). Группу сравнения составили 30 детей в возрасте 5–14 лет (средний возраст 8,5±2,5 года) без патологии стоп. Диагноз устанавливали на основании клинического обследования, инструментальных методов диагностики. Клинически учитывали жалобы (боль, усталость при ходьбе, нарушение походки и внешнее уплощение стопы); данные визуального осмотра (признаки омо-золелости, локальная болезненность, вальгусное положение пяточной кости, супинация переднего / среднего отделов стопы); результаты нагрузочных тестов (одномоментная пассивная коррекция, проба Штритера, тест Jack, тест Thompson, тест уплощения свода стопы при нагрузке); а также баллы опросника качества жизни Oxford Ankle Foot Questionnaire (OAFQ). Данный опросник включает 15 вопросов (с оценкой от 1 до 5 баллов, т.е. от отсутствия симптома до постоянного наличия), охватывающих такие позиции, как объективные жалобы, ежедневная физическая активность, спортивная / повышенная нагрузка и личностные оценки состояния. OAFQ имеет родительскую и детскую версию, обладает высокой валидностью, коэффициент Кронбаха α≥0,7.

Инструментальное обследование включало рентгенологическое исследование стоп в стандартных проекциях (прямая и сагиттальная), по результатам которого оценены основные показатели, отражающие анатомические взаимоотношения в суставах стопы, в частности таранно-пяточный угол, таранно-метатарзальный (первый) угол, таранно-горизонтальный угол, таранно-большеберцовый угол, угол медиального продольного свода и его высоту. В отдельных случаях проводили компьютерную томографию для исключения диагноза: врожденная плоская стопа с костными аномалиями. Биомеханическое исследование включало подометрию (регистрация временных характеристик шага) и динамометрию (регистрация опорных реакций). Проведено также стабилометрическое исследование (регистрация положения и движений общего центра давления на плоскость опоры при стоянии), однако достоверных результатов различий не получено, поэтому в нашем исследовании последние не указаны. Критериями исключения в обследовании служили формы плоской стопы с анатомическими нарушениями (тарзальные коалиции, классический вертикальный таран), с неврологическими нарушениями (выраженные аксоно-патии нервов голени и стопы, центральная пирамидная недостаточность). С учетом небольших выборок для исследования (до 40 случаев) применяли непараметрический критерий для независимых выборок Манна — Уитни, с принятием гипотезы при значении р<0,05.

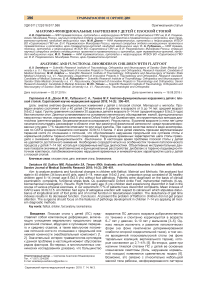

Результаты . Путем анализа получены следующие данные клинического обследования: жалобы на боль при нагрузке или усталость при ходьбе присутствовали у большинства пациентов, лишь некоторые дети обследованы по обращениям родителей («визуально не нравились стопы») (рис. 1).

Необходимо подчеркнуть, что уже в раннем возрасте (с пяти лет) дети начинали испытывать дискомфорт в области стоп при различной физической активности. Так, среди проанализированных случаев 77% пациентов отмечали указанные жалобы. Однако 23% детей жалоб не предъявляли, что маскировало заболевание и провоцировало родителей не обращаться к детскому ортопеду («потому что не болит, зачем ходить»). Отсутствие жалоб у каждого пятого ребенка и жалоб на усталость при ходьбе может быть связано и с гиподинамичным образом жизни современных людей, который захватил уже и детей.

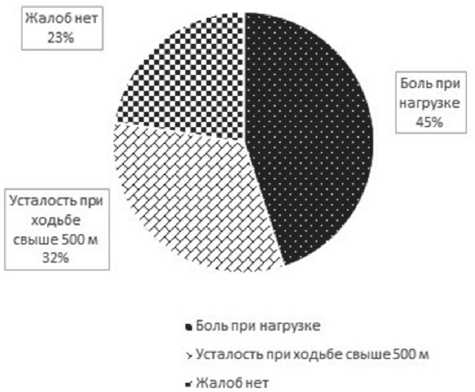

Тест уплощения свода при нагрузке определил имеющуюся слабость мышечно-связочного аппарата стопы у 18 (45%) пациентов, однако данный тест является лишь скрининговым, потому что в период активного роста доброкачественная гипермобильность — нормальное явление для ребенка. В пользу повышенной гипермобильности свидетельствуют и положительный тест Jack, обнаруженный у 4 (10%) пациентов, который демонстрирует контурирование медиального продольного свода стопы при тыльном сгибании большого пальца, а также проба Штритера (при вставании на носочки у ребенка контурирует медиальный свод и положение пяточной кости меняется). Необходимо отметить, что в пользу мобильного

Рис. 1. Оценка структуры жалоб пациентов

Результаты нагрузочных тестов

Рис. 2. Оценка структуры нагрузочных тестов плоскостопия свидетельствует лишь проба Штрите-ра 1, положительный результат которой выявлен у 32 (80%) детей. Положительные пробы Штритера 2 и 3, зафиксированные у 7 (17,5%) и 1 (2,5%) детей соответственно, сигнализировали о наличии выраженной вальгусной деформации пяточной кости, что может рассматриваться как клинически значимый тест на частный случай плоской стопы с вальгусным компонентом. Как известно, в настоящее время вальгусное отклонение пяточной кости не является обязательным компонентом плоской стопы. У 3 (7,5%) пациентов отмечали слабоположительный тест Thompson, который можно рассматривать в контексте тонусных расстройств мышц голеней (рис. 2).

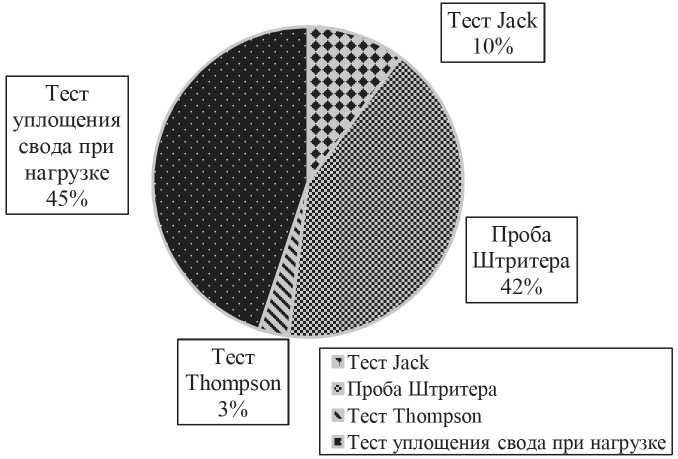

При оценке качества жизни в виде анкетирования по OAFQ средние количественные показатели составили 30,8±12,5 балла (рис. 3). С учетом градации тяжести эти данные свидетельствовали о присутствии легких и умеренных нарушений качества жизни у детей. Лишь у 6 (15%) пациентов качество жизни практически не страдало (в пределах 19 баллов), а у 7 (17,5%) детей фиксировали значительные нарушения как физического, так и социального статуса.

По результатам рентгенологического обследования выявлены статистически значимые изменения следующих параметров (табл.1): таранно-пяточного сочленения в сторону увеличения его значения, т.е. у всех детей с плоской стопой имелись признаки верти-кализации таранной кости по отношению к пяточной, что обусловливает нарушение продольной оси суста-

Рис. 3. Динамика результатов опросника качества жизни вов стопы и нормальную работу таранно-пяточного соединения. Оно играет важную роль в реализации нормальных толчковых и опорных фаз при ходьбе, нормальность которых особенно критична в период интенсивных физических нагрузок. Полученные данные о нарушении в таранно-пяточно-ладьевидных соединениях подтверждают и отклонение величины (р<0,001) таранно-горизонтального угла в сторону увеличения. Обнаружили также существенные изменения угла медиального продольного свода (базовый параметр оценки плоскостопия) и снижение высоты свода до критических значений (до 20 мм) (табл. 1). Высота свода демонстрирует способность стопы переносить нагрузки и ее рессорные возможности. Таким образом, у обследованных детей установлены низкие адаптивные возможности стопы к нагрузкам.

Перед интерпретацией результатов временных характеристик шага заранее учитывалось, что параметры ходьбы ребенка с 7-летнего возраста практически идентичны ходьбе взрослого человека и не меняются в течение последующей жизни. Из табл. 2 видно, что у детей в изучаемой группе статистически значимы изменения всех базовых характеристик в сторону удлинения всех фаз. Регистрируется продленный цикл шага (по сравнению с группой здоровых детей), продленные периоды опоры и переноса, что свидетельствует об элементах торможения переката через пятку, голеностопный сустав и передний отдел стопы, косвенно — о снижении биоэлектрической активности трехглавой мышцы голени посредством толчковых моментов. Коэффициент ритмичности в группе исследования значимо сокращен, что отражает несимметричность походки, превышающую физиологический разброс в 6% (табл. 3).

Результаты рентгенологического обследования детей с плоской стопой

Таблица 1

|

Рентгенологические параметры |

Группа сравнения, n=30 |

Группа исследования, n=40 |

|

Таранно-пяточный угол, ПП |

24 (15;56) |

26 (23; 31) р>0,05 |

|

Таранно-пяточный угол, БП |

18,5 (–9;31) |

49,2 (44,5; 55) р<0,001 |

|

Таранно-метатарзальный (первый) угол, ПП |

10 (–9;31) |

11 (7,2; 12,7) р>0,05 |

|

Таранно-метатарзальный (первый) угол, БП |

12,6 (–7;39) |

14,1 (10,5; 23,9) р>0,05 |

|

Таранно-горизонтальный угол, БП |

26,8 (26;30) |

33 (28,6; 38,5) р<0,001 |

|

Таранно-большеберцовый угол, БП |

122 (86;145) |

123 (121; 126,5) р>0,05 |

|

Угол медиального продольного свода, БП |

129,5 (127;130) |

155,5 (150; 159) р<0,001 |

|

Высота свода, мм |

38,5 (37;39) |

17 (15,3; 19) р<0,001 |

П р и м еч а н и е : ПП — прямая проекция; БП — боковая проекция. В каждом случае приведены медиана, верхний и нижний квартили; р — по сопоставлению с группой сравнения.

Таблица 2

Результаты биомеханического обследования детей с плоской стопой

|

Биомеханические параметры |

Группа сравнения, n=30 |

Группа исследования, n=40 |

|

Цикл шага, сек |

1,05 (1,0;1,4) |

1,35 (1,22; 1,45) р<0,001 |

|

Период опоры, % |

61,9 (61,6;62,7) |

58,7 (55,7; 61,2) р<0,001 |

|

Период переноса, % |

37,7 (37,5;38,3) |

41,2 (38,7; 44) р<0,001 |

|

Период одиночной опоры, сек |

36,5 (35,4;39,4) |

37,9 (34,7; 42,2) р<0,001 |

|

Период двойной опоры, сек |

20,3 (16,8;31,8) |

29,4 (22,5; 32,4) р<0,001 |

|

Коэффициент ритмичности |

0,95 (0,94;1,0) |

0,88 (0,68; 0,97) р<0,001 |

П р и м еч а н и e : в каждом случае приведены медиана, верхний и нижний квартили; р — по сопоставлению с группой сравнения.

Таблица 3

Значения реакций опоры у детей с плоской стопой

|

Биомеханические параметры |

Группа сравнения, n=30 |

Группа исследования, n=40 |

Критерии вертикальной реакции опоры, % от цикла шага

|

Z1 |

120 (103;123) |

90,5 (88,7; 121) р<0,001 |

|

Z2 |

74 (70;86) |

88 (87,5; 89,3) р<0,001 |

|

Z3 |

115,6 (105;121) |

94,7 (93,1; 116,5) р<0,001 |

Критерии продольной реакции опоры, % от цикла шага

|

Y1 |

–16 (–13;–23) |

–2 (–1,3; –5,6) р<0,001 |

|

Y2 |

17,5 (15;25) |

3 (5,4; 12,3) р>0,05 |

|

Критерии боковой реакции опоры, % от цикла шага |

||

|

X1 |

–4 (–4;–5) |

–4 (–4; –5) р>0,05 |

|

X2 |

–3 (–3;–4) |

–3 (–3; –4) р>0,05 |

П р и м еч а н и e : в каждом случае приведены медиана, верхний и нижний квартили; р — по сопоставлению с группой сравнения.

Таким образом, нарушение временных характеристик шага стопы приводит к снижению ее функциональности в плане уменьшения энергетических затрат организма при движении общего центра массы в момент ходьбы; уменьшения амортизации ударов при ходьбе и адаптации к неровностям поверхности; исчезновению роли жесткого рычага во втором периоде опоры. Клинически это проявляется в виде ограничений расширенной двигательной активности со снижением временной выносливости регулярных двигательных актов (ходьба) или сложных ударнотолчковых актов (бег, прыжки и др.).

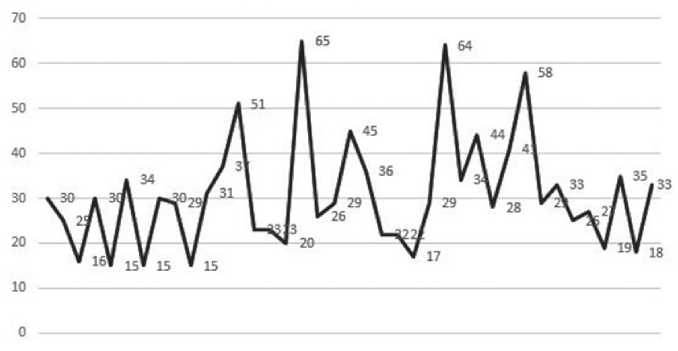

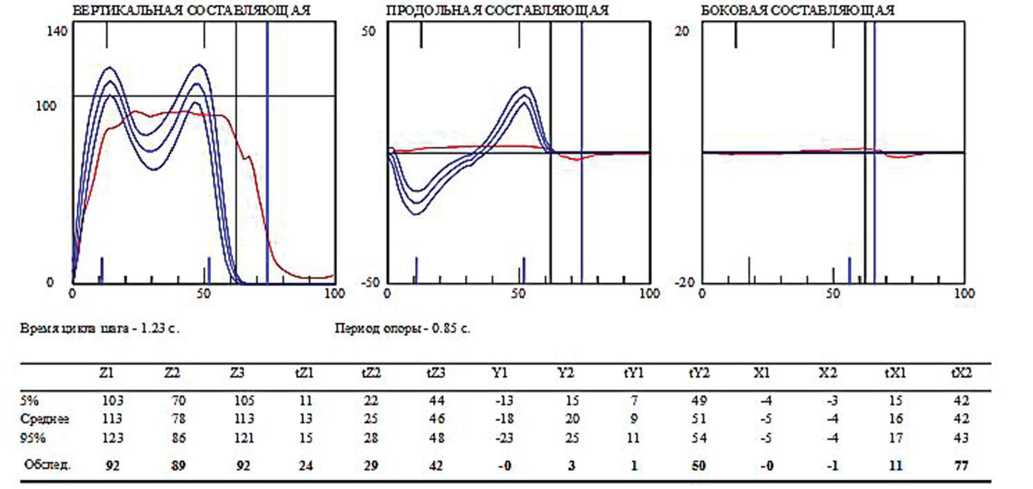

У детей из группы сравнения статистически значимы изменения вертикальных и продольных реакций опоры. Так, имеются классические нарушения в виде увеличения Z2, снижения Z1 и Z3 (показатели вертикальной опорной реакции стопы). Подобное сглаживание отражает низкую устойчивость индивида к переменным нагрузкам. В целом вертикальная реакция опоры характеризует адаптацию организма к силе тяжести, в частности первый максимум Z1 от- ражает максимальное ускорение подъема и характеризует мышечно-суставную активность всей нижней конечности. Нарушения показателя свидетельствуют о сниженной способности к восприятию физических нагрузок, нарушении разгибания в голеностопном суставе, сгибания в тазобедренном и коленном суставах (рис. 4).

Второй максимум сгибания Z3 совпадает с максимальным сгибанием в голеностопном суставе и эксцентричной контракцией икроножной мышцы, отражая общие нарушения кинематической цепи. Инерционный минимум Z2 самостоятельного значения не имеет, однако меняется в соответствии с другими критериями. Изменения продольных максимумов Y1 и Y2 (показатели продольной опорной реакции стопы) отражают нарушение активности трехглавой мышцы голени, а также нарушение окончательного момента разгибания в голеностопном суставе.

Поперечные опорные реакции у детей из группы наблюдения не были значимо нарушены (показатели X1 и X2 не выходили за пределы нормы: [– 4; – 5],

Рис. 4. Опорные реакции на примере больного Т. девяти лет, с классическими изменениями вертикальной реакции опоры, инвертацией продольной реакции

[– 3; – 4]). В целом они отражают нормальные балансировочные ускорения центра массы индивида во фронтальной проекции и являются маркером общих двигательных расстройств, связанных преимущественно с патологией центральной нервной системы. Кроме того, часто отмечали инвертирование по форме продольной составляющей опоры, что косвенно указывало на нарушения биоэлектрической активности мышц голеней.

Обсуждение . Клиническое обследование пациентов детского возраста с плоской стопой продемонстрировало присутствие как жалоб, так и клинических признаков, позволяющих заподозрить вероятный диагноз клинически значимой плоской стопы, однако из-за полиэтиологичности их происхождения необходимы более достоверные методы диагностики. Таким образом, опросник качества жизни является более объективным методом оценки состояния ребенка, поэтому очень важно, что его данные оказались сопоставимыми с результатами визуального осмотра и жалобами. Среди обследованных нами 40 детей у 22 отсутствовали жалобы или отмечался дискомфорт при длительной ходьбе, поэтому обращения родителей носили скрининговый характер («проверить на всякий случай», «не нравится сама форма стопы»), что согласуется с рядом наблюдений (данные 34 клинических исследований), подтверждающих позднее возникновение жалоб [6–10]. Применение функциональных нагрузочных тестов не имеет самостоятельного значения и может быть принято во внимание лишь в сочетании с результатами опросников качества жизни. Используемый нами Oxford Ankle Foot Questionnaire наглядно демонстрировал имеющиеся нарушения у всех детей по следующим категориям: жалобы, ежедневная физическая активность, повышенная физическая активность и личностная оценка состояния.

Наше исследование имеет ограничения: малая выборка (n=40), в исследование не входили пациенты с врожденными анатомическими формами плоскостопия, поскольку эта группа на данном этапе изучения слишком мала (<20 наблюдений). Работа проведена по типу одномоментного когортного ис- следования и не предусматривает в настоящее время оценку после проводимого лечения.

Заключение . Сегодня проблеме плоской стопы у детей не уделяется достаточного внимания. В противном случае не было бы дискуссий в отношении классификационных и диагностических критериев, методов лечения и времени их применения. В настоящий момент необходимо сосредоточиться на особенностях течения патологического процесса у детей 7–14 лет, используя современные методы диагностики. В дальнейшем это позволит накопить расширенный клинический материал и определиться с основными стратегиями лечения заболевания. Объективные инструментальные данные показали значимые анатомические и функциональные расстройства: дисбаланс в таранно-ладьевидно-пяточном комплексе, патобиомеханические нарушения временных и кинематических характеристик шага у детей с плоской стопой.

Список литературы Анатомо-функциональные нарушения у детей с плоской стопой

- Costa FP, Costa G, Carvalho MS, et al. Long-Term Outcomes of the Calcaneo-Stop Procedure in the Treatment of Flexible Flatfoot in Children: a Retrospective Study. Acta Med Port 2017; 30 (7-8): 541-5.

- Кенис B.M., Лапкин Ю.А., Хусаинов RX. и др. Мобильное плоскостопие у детей (обзор литературы). Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста 2014; 2: 44-54

- Kim HY, Shin HS, Ко JH, etal. Gait analysis of symptomatic flatfoot in children: an observational study. Clinics in Orthopedics Surgery 2017; 9: 363-73

- Carr Jb, Yang S, Lather LA. Pediatric Pes Planus: a State-of-the-Art Review. Pediatrics 2016; 137 (3): e20151230

- Butterworth ML. A systematic approach to pediatric flat foot: What to Do and When to Do It. Available at: http://www.podiatryinstitute.com/pdfs/Update_2010/2010_12.pdf

- Uden H, Scharfbilling R, CausbyR. The typically developing pediatric foot: how flat should it be? A systemic review. Journal of Foot and Ankle Research 2017; 10: 37

- Prachgosin T, Chong DYR, Leelasamran W, et al. Medial longitudinal arch biomechanics evaluation during gait in subjects with flexible flatfoot. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2015; 4: 121-30

- Saraswat P, MacWIIiams BA, Davis RB, D'Astous JL. Kinematics and kinetics of normal and planovalgus feet during walking. Gait Posture 2014; 39 (1): 339-45

- Pauk J, Szymul J. Differences in pediatric vertical ground reaction force between planovalgus and neutrally aligned feet. Acta Bioeng. Biomech 2014; 16 (2): 95-101

- Arangio GA, Salathe EP A biomechanical analysis of posterior tibial tendon dysfunction, medial displacement calcaneal osteotomy and flexor digitorum longus transfer in adult acquired flat foot. Clin. Biomech 2009; 24 (4): 385-90.