Андроновские древности бронзового века Причелябинского региона. Новые материалы и старые проблемы

Автор: Епимахов Андрей Владимирович, Таиров Александр Дмитриевич

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 4 т.14, 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме идентификации андроновских поселений бронзового века в бассейне реки Миасс близ Челябинска. Представлены материалы поселения Трубный, открытого в 2013 г. В керамическом комплексе памятника преобладают черты алакульской культуры, наряду с этим есть федоровские и черкаскульские фрагменты сосудов. Данная ситуация типична для большинства поселений региона, что ставит под вопрос саму возможность обнаружения в дальнейшем монокультурных федоровских поселений. Новый памятник располагается менее чем в пяти километрах от хорошо известного специалистам федоровско-черкаскульского могильника Туктубаево. Особую значимость поселению Трубный придает наличие металлических изделий, среди которых наиболее редким является втульчатый наконечник стрелы. Аналогии ему обнаружены в памятниках разных культур, большинство которых датируется XVII-XIV вв. до н. э.

Эпоха бронзы, лесостепное зауралье, андроновские поселения, керамика, металл

Короткий адрес: https://sciup.org/147150979

IDR: 147150979 | УДК: 902

Текст научной статьи Андроновские древности бронзового века Причелябинского региона. Новые материалы и старые проблемы

Андроновская культурно-историческая общность — одно из наиболее масштабных явлений в истории бронзового века Северной Евразии. Этот тезис подтверждается не только территориальным размахом, но и длительным существованием традиций. Особую значимость проблематике придает частое привлечение андроновских материалов к решению проблем этногенеза индоиранских народов [12; 14 и др.]. Эволюция идейного комплекса хорошо представлена в монографии А. В. Матвеева [15], а также опубликованной с большим опозданием книге Е. Е. Кузьминой [13] и иных работах ряда авторов.

Естественной реакций исследователей на обширность материалов стало их разделение на культурно-хронологические группы. В этом плане одной из наиболее важных оказалась территория, прилегающая к г. Челябинску. Дело не только в том, что история местных раскопок насчитывает более ста лет, и именно отсюда начиналось изучение ан-дроновских памятников Зауралья [2]. Важнее, что местные материалы стали базой для формулирования признаков стадий развития, обретших позже ранг археологических культур — алакульской и федоровской [17]. Таким образом, значение памятников причелябинского района, в который мы вслед за О.Н. Корочковой и В.И. Стефановым включаем и уйско-увельские [8], трудно переоценить. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что, несмотря на внешнее изобилие наименований, большинство памятников бассейна Миасса, Уя и их притоков — могильники. Это, с нашей точки зрения, препятствует серьезному прогрессу в решении ряда проблем.

Достоинства погребальных памятников в плане культурной идентификации очевидны в свете лучшей сохранности материалов, заведомой одновременности комплексов и пр. Однако, факт наличия посмертного отбора инвентаря (а в некоторых случаях и его изготовления для ритуальных целей) может существенно исказить общую картину облика культуры и соотношения ее компонентов. Это в конечном итоге прямо сказывается на формулировке выводов исследователей. Так, на протяжении полувека продолжается дискуссия о соотношении алакульской и федоровской культур, которые одними воспринимаются как последовательные, генетически связанные, а другими — как существующие параллельно, хотя и, вероятно, родственные группы. В конечном итоге никем не отрицается наличие «чистых» (монокультурных) комплексов и синкретических, сочетающих черты двух и более культур. Разница состоит в интерпретации этой суммы фактов. Попытка выйти их заколдованного круга была предпринята за счет обращения к естественнонаучным методам датирования [21; 22]. Однако, радиоуглеродные даты получены в основном по алакульским и синкретическим погребениям. В результате установлено, что в целом синкретические памятники относятся к чуть более позднему в сравнении с алакульским периоду, что может трактоваться как результат взаимодействия двух традиций. Этот вывод касается в основном степного Притоболья, но он не обязательно должен быть распространен на всю андроновскую ойкумену.

В свете обозначенных проблем интерес к при-челябинской зоне только усиливается. До сих пор фонд источников продолжает пополняться в результате раскопок некрополей [18; 9 и др.] Поселения же обнаруживаются крайне редко [3, с. 317—322; 19; 20], что, скорее всего, связано с особенностями их локализации в бассейне р. Миасс. Последняя характеризуется очень широкой поймой и сильно меандрирующим руслом. Решая проблему обеспечения водой, население бронзового века было вынуждено осваивать низинные участки, в результате большинство следов обитания оказалось разрушено или перекрыто наносами. Сходная ситуация имела место в бассейне р. Уй [4]. Не стоит сбрасывать со счетов активную сельскохозяйственную деятельность и строительство, начавшиеся с XVIII в. На этом фоне выявление новых селитебных объектов можно считать большой удачей.

Поселение Трубный находится на правом берегу реки Миасс в 0,5 км к северо-западу от северозападной окраины поселка Трубный Сосновского района Челябинской области. Памятник занимает площадку мыса первой надпойменной террасы, образованного поймой реки Миасс и руслом безымянного ручья, впадающего в Миасс. С запада площадка памятника ограничена поросшим кустарником руслом ручья, с северо-запада и севера — поймой реки Миасс. Восточной границей площадки является слабо разработанное русло временного водотока, который соединяет пруд на выше описанном ручье и пойму Миасса.

Первая надпойменная терраса реки Миасс в доперестроечные годы активно распахивалась. В результате поверхность поселения оказалась хорошо снивелирована. После прекращения распашки дерновый слой восстановился. Однако, в последние годы почвенный слой с площадки поселения активно вывозится на участки индивидуальной застройки. С разрушенных частей памятника собрана значительная коллекция фрагментов керамики, изделий из металла и камня1. На сохранившихся нетронутыми участках площадки поселения подъемные сборы практически отсутствуют, за исключением мелких фрагментов керамики. Никаких следов жилищных впадин здесь не зафиксировано.

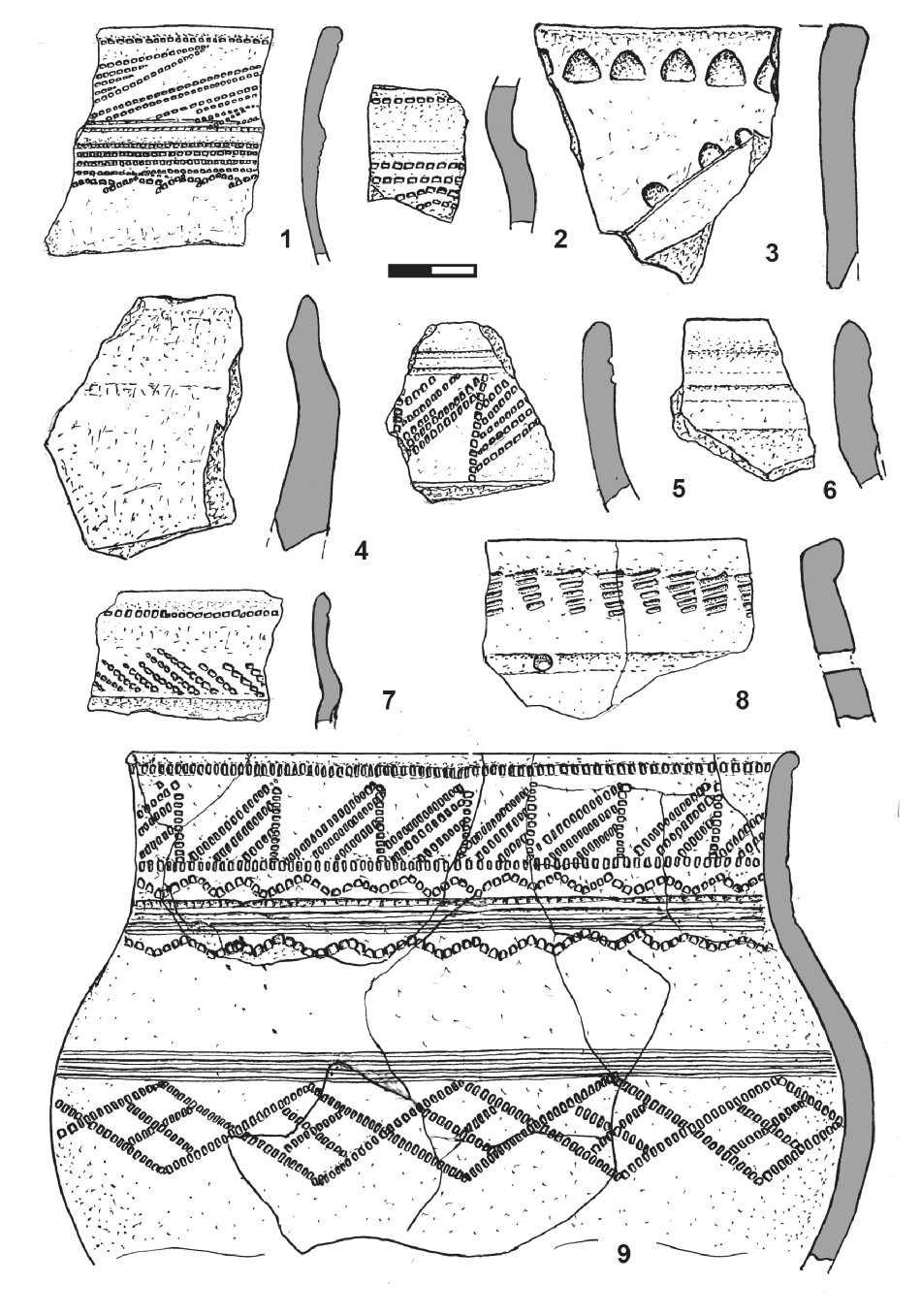

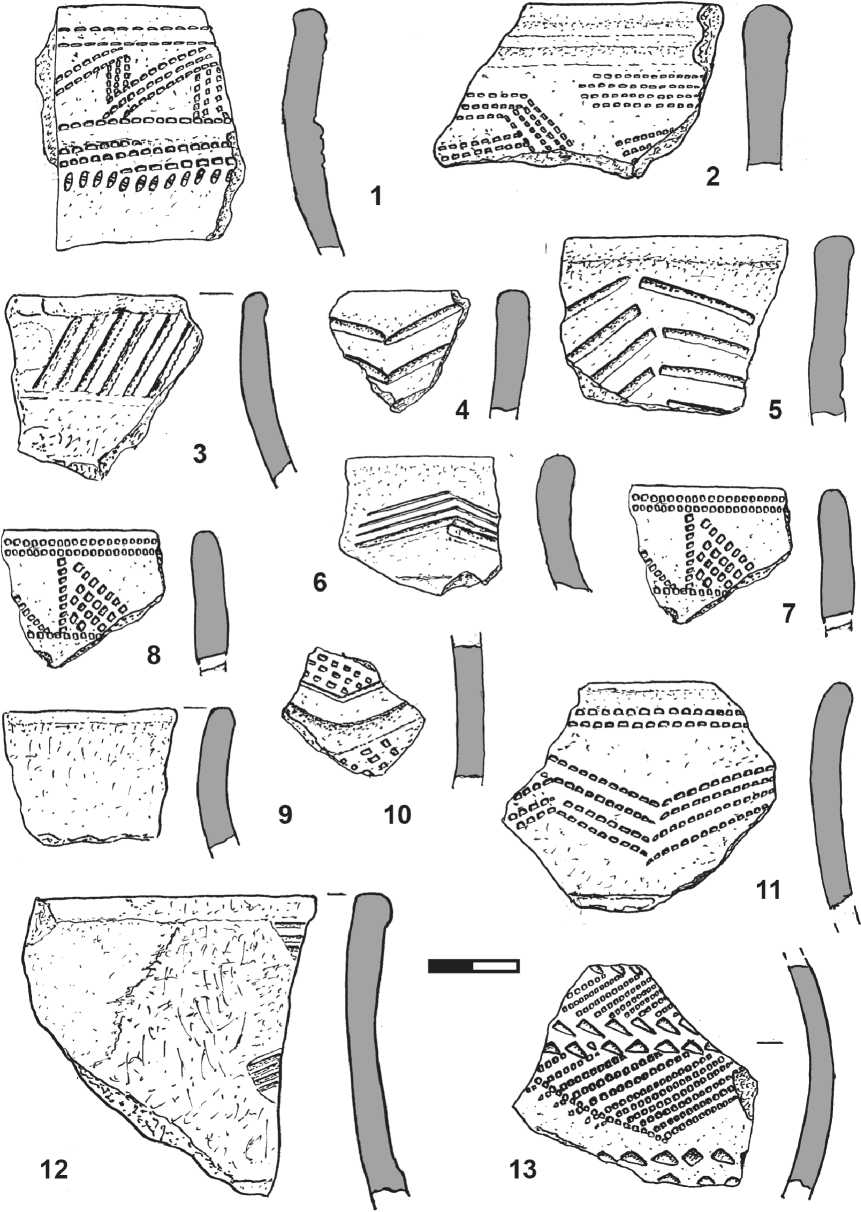

Комплекс находок традиционно представлен преимущественно керамикой и включает фрагменты не менее двадцати сосудов. В коллекции около десятка плоских неорнаментированных днищ, что позволяет считать всю посуду плоскодонной. Морфология верхней части сосудов характеризуется округлыми венчиками, горловинами, близкими к вертикальным, округлыми плечиками. В одном случае выявлен валик на горловине (рис. 1, 1 ). Есть единичные примеры уступчатого и слабо выраженного приостренного ребра по плечику (рис. 1, 2, 4 ; 2, 1 ). Орнамент нанесен прочерчиванием, вдавле-ниями, протащенной гребенкой, мелкозубчатым и гладким штампами. Список мотивов типичен для памятников местного бронзового века: горизонтальные линии, одно- и многорядный зигзаг, «елочка», меандр и ряды треугольников. Из общей довольно монолитной картины выпадает только фрагмент шейки сосуда, украшенный сетчатым орнаментом (рис. 3, 4 ), и небольшой фрагмент стенки с нанесенным желобком (рис. 2, 10 ).

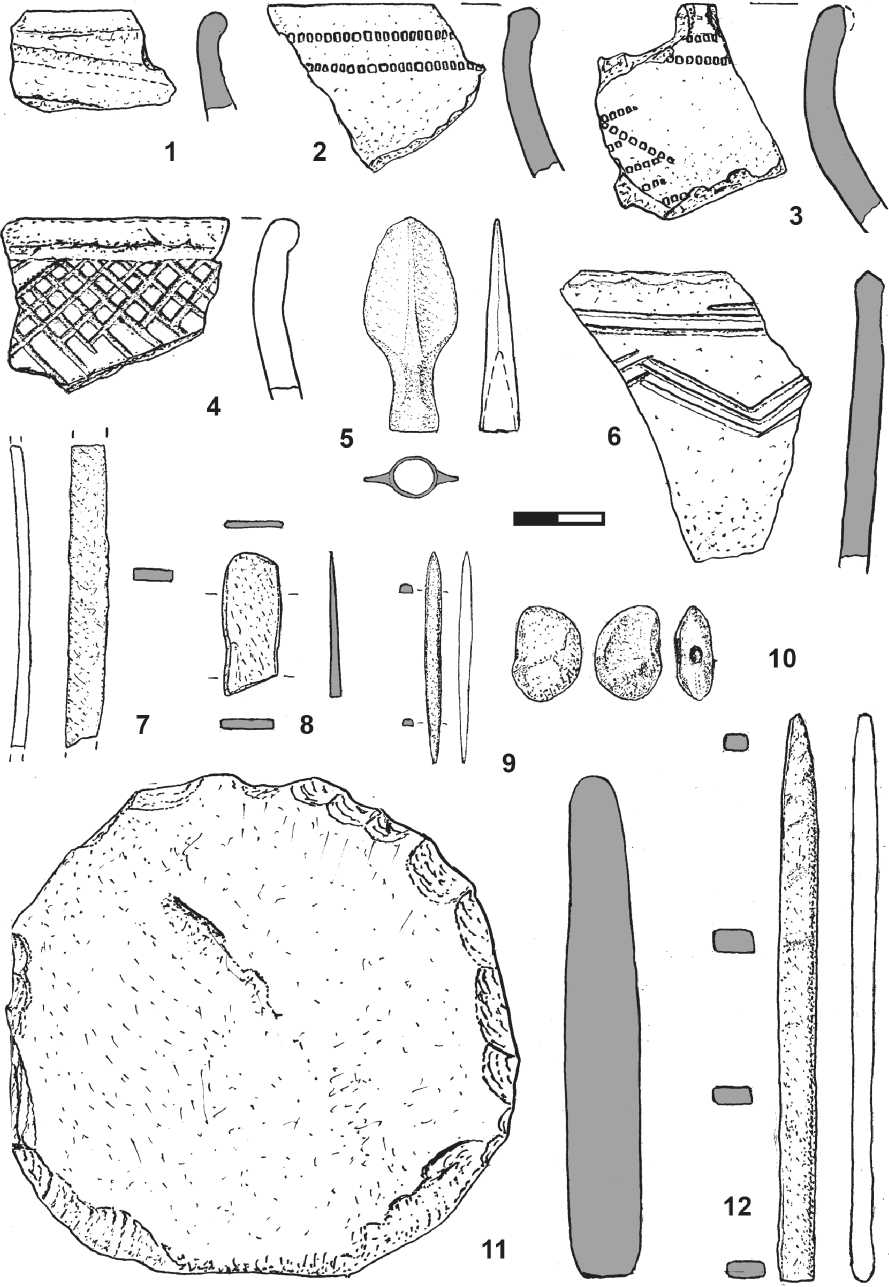

Каменные изделия представлены сколами и каменным диском, нередкой находкой на поселениях. Металлокомплекс включает неатрибутируемые фрагменты и капли (рис. 3, 7, 8, 10), а также ряд полноценных изделий. Не исключено, что один их фрагментов (рис. 3, 8) является частью рукояти ножа. Среди артефактов узнаваемы шило (рис. 3, 9), чекан (рис. 3, 12) и двухлопастной наконечник стрелы с выступающей втулкой, выполненный в технике литья (рис. 3, 5). Последний — довольно редкая находка для бронзового века, аналогии которой происходят из могильника Смолино, поселений Межовское и Садчиково [11. Рис. 4]. Публикуемый экземпляр имеет общую длину 47 мм (в том числе, 15 мм — втулка), ширина овального пера 20 мм, внешний диаметр втулки — 10—11 мм. Согласно критериям, сформулированным Н. А. Аванесовой [1, с. 39—41], наконечник относится к типу с короткой втулкой, подтреугольным пером с нервюрой (раздел А (втульчатые), группа 3 (цельнолитые), тип — листовидные, вариант — коротковтульчатые).

Культурный контекст аналогичных находок довольно разнообразен: есть примеры, происходящие из федоровских (могильник Смолино, поселение Черемуховый Куст [5. Рис. 31, 1 ]), андроноидных (могильник Чепкуль 5 авторами раскопок определен как коптяковский [6]) и срубных (поселение Горный I [7. Рис. 2.6]) памятников. В некоторых случаях находки сделаны в слоях поселений, содержавших разнокультурную керамику: алакульскую, черка-скульскую, межовскую и алексеевско-саргаринскую2 . Тем не менее, в большинстве своем наконечники (различающиеся за счет длины втулки и технологии изготовления) тяготеют к алакульско-федоровским и андроноидным комплексам [7, с. 81]. Хронология практически всех перечисленных культур тяготеет к XVII—XIV вв. до н. э. [16].

Из данного перечня культурных типов с обликом керамики поселения Трубный согласуются алакуль-ская и федоровско-черкаскульская версии. Следует отметить, что выделение «чистых» федоровских керамических комплексов для поселений — не самая простая задача в свете сильно стандартизированного облика погребальной керамики этой культуры. Использование же отдельных черт технологии изготовления или мотивов орнаментации чревато субъективизмом. Кажется неслучайным, что в большинстве случаев авторы говорят о смешении (разновременности) керамических коллекций поселений. К сожалению, в нашем случае отсутствует возможность взаимопроверки выводов путем сопоставления результатов раскопок поселения и могильника. Ближайший некрополь Туктубаево находится примерно в 5 км к западу-юго-западу от поселения. В составе этого крупного могильника исследованы исключительно федоровские и черкаскульские захоронения [11], в то время как материалах поселения это компонент представлен слабо. Правда, такая ситуация, скорее правило, чем исключение. Чаще всего основу коллекций составляет посуда слабо профилированных форм, не располагающая к однозначной культурной идентификации [20. Рис. 6 и др.].

В свете изложенных фактов высказанная ранее гипотеза о том, что федоровские древности лесостепного Зауралья следует рассматривать как отражение субкультуры пришлого населения [18, с. 64], кажется наиболее реалистичной. Она не противоречит естественнонаучным данным [22], хотя и нуждается в дополнительной аргументации.

Авторы благодарят В. И. Стефанова (УрФУ) за обсуждение материалов.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (госзадание № 32.2644.2014/к) и интеграционной программы УрО РАН и СО РАН «Культура, социум и человек в эпоху палеометалла (Урал и Западная Сибирь)».

Рис. 1. Поселение Трубный. Фрагменты сосудов (керамика)

Рис. 2. Поселение Трубный. Фрагменты сосудов (керамика)

Рис. 3. Поселение Трубный. Находки. 1—4, 6 — фрагменты сосудов; 5 — наконечник стрелы; 7, 8, 10 — фрагменты изделий, 9 — шило; 11 — диск; 12 — чекан. 1—4, 6 — керамика; 5—10, 12 — бронза; 11 — камень.

Список литературы Андроновские древности бронзового века Причелябинского региона. Новые материалы и старые проблемы

- Аванесова, Н. А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР/Н. А. Аванесова. -Ташкент: Фан УзССР, 1991. -200 с.

- Виноградов, Н. Б. Памятники древней и средневековой истории г. Челябинска и его ближайших окрестностей/Н. Б. Виноградов, A. B. Епимахов, В. П. Костюков//Челябинск неизвестный; сост. В. С. Боже. -Вып. 3. -Челябинск: Центр историко-культурного наследия, 2002. -С. 7-47.

- Григорьев, С. А. Бронзовый век/С. А. Григорьев//Древняя история Южного Зауралья. -Т. I: Каменный век. Эпоха бронзы. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. -С. 241-409.

- Епимахов, А. В. Поселение поздней бронзы Каменная Речка III/А. В. Епимахов, М. Г. Епимахова//Вестник археологии, антропологии и этнографии. -№ 4. -Тюмень: ИПОС СО РАН, 2002. -С. 96-105.

- Зах, В. А. Поселок древних скотоводов на Тоболе/В. А. Зах. -Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1995. -96 с.

- Зах, В. А. Позднебронзовый могильник Чепкуль 5 в Нижнем Притоболье/В. А. Зах, В. В. Илюшина//Вестник археологии, антропологии и этнографии. -2011. -№ 1 (14). -С. 20-29.

- Каргалы, том III: Селище Горный: Археологические материалы: Технология горно-металлургического производства: Археобиологические исследования/сост. и науч. редактор Е. Н. Черных. -М.: Языки славянской культуры, 2004. -320 с.

- Корочкова, О. Н. Алакульская и федоровская культуры в лесостепном Зауралье: проблемы взаимодействия/О. Н. Корочкова, В. И. Стефанов//РА. -2004. -№ 4. -С. 52-66.

- Костюков, В. П. Курганы федоровской культуры на озере Касарги (публикация материалов из могильника Касарги-1)/В. П. Костюков//Проблемы археологического изучения Южного Урала; отв. ред. Н. Б. Виноградов. -Челябинск: АБРИС, 2009. -С. 83-100.

- Кривцова-Гракова, О. А. Садчиковское поселение (Раскопки 1948 г.)/О. А. Кривцова-Гракова//МИА. -1951. -№ 2. -С. 152-181.

- Кузьмина, Е. Е. Могильник Туктубаево и вопрос о хронологии памятников федоровского типа на Урале/Е. Е. Кузьмина//Проблемы археологии Урала и Сибири; отв. ред. А. П. Смирнов. -М.: Наука, 1973. -С. 153-164.

- Кузьмина, Е. Е. Откуда пришли индоарии. Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. М.: Восточная литература, 1994. -464 с.

- Кузьмина, Е. Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культуры/Е. Е. Кузьмина. -Актобе: ПринтА, 2008. -358 с.

- Кузьмина, Е. Е. Предыстория Великого шелкового пути: диалог культур Европа -Азия/Е. Е. Кузьмина. -М.: КомКнига, 2010. -240 с.

- Матвеев А. В. Первые андроновцы в лесах Зауралья/А. В. Матвеев. -Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 1998. -417 с.

- Молодин, В. И. Радиоуглеродная хронология эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы/В. И. Молодин, А. В. Епимахов, Ж. В. Марченко//Вестник НГУ. -Серия: История, филология. -2014. №3, с.136-167

- Сальников, К. В. Очерки древней истории Южного Урала/К. В. Сальников. -М.: Наука, 1967. -408 с.

- Стефанов, В. И. Урефты I: зауральский памятник в андроновском контексте/В. И. Стефанов, О. Н. Корочкова. -Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. -160 с.

- Стоколос, В. С. Культура населения бронзового века Южного Зауралья (хронология и периодизация)/В. С. Стоколос. -М.: Наука, 1972. -167 с.

- Стоколос, В. С. Черняки III -алакульское святилище в Южном Зауралье/В. С. Стоколос//Вестник ЧГПУ. -Сер. 1: Исторические науки. -№ 3. -2005. -С. 22-49.

- Hanks, B. K. Towards a Refined Chronology for the Bronze Age of the South Urals, Russia/B. K. Hanks, A. V. Epimakhov, A. C. Renfrew//Antiquity. -Vol. 81. -2007. -P. 353-367.

- Panyushkina, I. Calendar Age of Lisakovsky Timber Attributed to Andronovo Community of Bronze Age in Eurasia/I. Panyushkina, B. J. Mills, E. R. Usmanova, Cheng Li//Radiocarbon. -2008. -Vol. 50. -№ 3. -P. 459-469.