Анемия и латентный дефицит железа у активных доноров плазмы

Автор: Воротников Илья Михайлович, Разин Владимир Александрович, Ламзин Иван Михайлович, Хапман Марат Эрикович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

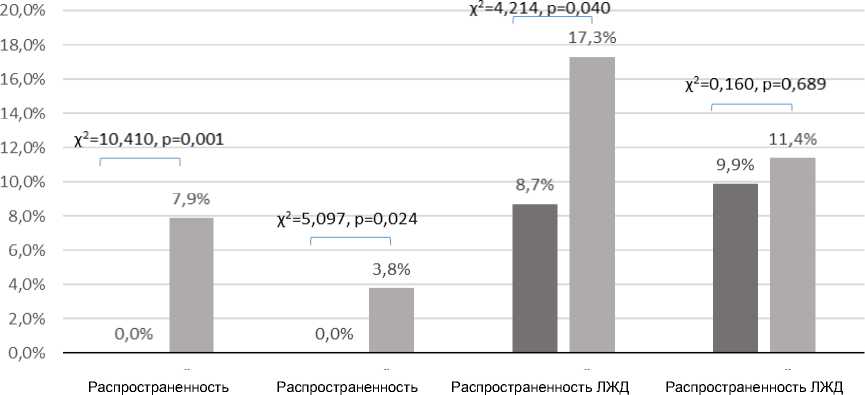

Изучению развития железодефицитных состояний у доноров крови посвящено немало работ, в то время как в отношении доноров плазмы этот вопрос раскрыт недостаточно. Целью работы явилось исследование особенностей развития латентного дефицита железа (ЛДЖ) и железодефицитной анемии у активных доноров плазмы. Материалы и методы. В период с 2016 по 2019 г. на базе ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови» проведено проспективное исследование, в которое вошли 259 доноров плазмы, поделенные на 2 группы: часто сдающие плазму доноры - 127 чел., редко сдающие плазму - 132 чел. У всех доноров перед сдачей плазмы была взята кровь для общего анализа и анализа на содержание сывороточного железа. Результаты этих анализов приняты нами за исходные. В качестве конечных взяты результаты аналогичного лабораторного обследования по прошествии 1 года от исходной точки. Статистический анализ проводили с применением программы Statistica v. 8.0 (StatSoft Inc., США). Результаты. Через год после первой донации достоверных различий в показателях общего анализа крови между группами не появилось. Доля лиц с анемией среди часто сдающих плазму составила 7,9 % (10 чел.), в группе редко сдающих - 3,8 % (5 чел.) (%2=1,981, р=0,159). ЛДЖ обнаружен у 22 чел. (17,3 %) в основной группе и 15 чел. (11,4 %) в группе сравнения (х2=1,877, р=0,171). Отмечен рост распространенности анемии и ЛДЖ у доноров, часто сдающих плазму, в то время как у редко сдающих отмечается только увеличение распространенности анемии. Выводы. Частые донации плазмы могут стать причиной развития латентного дефицита железа и анемии.

Анемия, латентный дефицит железа, доноры плазмы, доноры крови, сывороточное железо

Короткий адрес: https://sciup.org/14121202

IDR: 14121202 | УДК: 616.15-07 | DOI: 10.34014/2227-1848-2021-1-84-91

Текст научной статьи Анемия и латентный дефицит железа у активных доноров плазмы

Введение. Железо – важнейший нутриент для большинства живых организмов, а его дефицит является причиной 50 % случаев анемии по всему миру [1].

Частое донорство крови создает высокий риск нарушений обмена железа. Например, у повторных доноров цельной крови доказано отсутствие запасов этого микроэлемента [2]. При истощении тканевых запасов диагностируют латентный дефицит железа (ЛДЖ), который характеризуется нормальными показателями гемоглобина. Причиной этого дефицита у доноров крови и ее компонентов считается потеря при каждой кроводаче определенного количества железа и его медленное восстановление из поступающей в организм пищи [3].

Изучению развития железодефицитных состояний у доноров крови посвящено немало работ [4–6], в то время как в отношении доноров плазмы этот вопрос раскрыт недостаточно, так как известно, что во время плазмафереза доноры получают свои эритроциты обратно, т.е. запасы железа не должны страдать [3, 7]. Кроме того, циркулирующее плазменное железо представляет собой небольшую часть общего железа в организме. Плазма содержит в среднем 4 мг железа по сравнению с 250 мг в гепатоцитах, 500 мг в макрофагах, 2500 мг в эритроцитах и 150 мг в костном мозге. Однако есть немногочисленные работы, свидетельствующие о дефиците железа у активных доноров плазмы, а потому данный вопрос требует уточнения [8].

Цель исследования. Изучение особенностей развития латентного дефицита железа и железодефицитной анемии у активных доноров плазмы.

Материалы и методы. В период с 2016 по 2019 г. на базе ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови» проведено проспективное исследование, в которое вошли доноры плазмы.

Критерии включения:

-

– возраст старше 18 лет;

-

– масса тела более 50 кг;

-

– отсутствие хронических заболеваний в стадии обострения;

-

– наличие информированного согласия – на включение в исследование.

Критерием исключения стало наличие противопоказаний к донорству крови в соответствии с приказом Минздрава России от 14 сентября 2001 г. № 364 «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов» и приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008 г. № 175н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2001 г. № 364».

Всего в исследование вошли 259 доноров. Женщин было 118 (45,6 %), мужчин – 141 (54,4 %). Возраст доноров варьировался от 25 до 73 лет. Средний возраст составил 48,4±10,1 года.

В зависимости от интенсивности донации плазмы доноры были поделены на 2 группы: часто сдающие плазму (более 12 донаций у мужчин и более 9 донаций у женщин) – 127 чел. (основная группа); редко сдающие плазму (не более 2 раз за год) – 132 чел. (группа контроля). Группы были сопоставимы по полу и возрасту.

У всех доноров перед сдачей плазмы была взята кровь для общего анализа и анализа на содержание сывороточного железа. Материалом для исследований служила венозная кровь, которую забирали натощак в одно и то же время суток. Для оценки морфологии эритроцитов использовали эритроцитарные индексы, которые получали с помощью автоматического анализатора (МСV – средний объем эритроцита, МСН – среднее содержание гемоглобина в эритроците, МСНС – средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, RDW – распределение эритроцитов по объему).

Определение содержания железа в сыворотке (СЖ) крови осуществляли с помощью батофенантролиновой методики.

Вывод о наличии ЛДЖ у пациентов делался при снижении показателей ниже референсных значений, которые составляют 11,0– 28,0 мкмоль/л у мужчин и 8,0–26,0 мкмоль/л у женщин [9].

Результаты этих анализов приняты нами за исходные. В качестве конечных взяты результаты аналогичного лабораторного обследования по прошествии 1 года от исходной точки.

Статистический анализ проводили с применением программы Statistica v. 8.0 (StatSoft Inc., США). При описании данных при нормальном распределении использовали медиану и квартиль. Проверку на нормальность осуществляли с помощью теста Шапиро–Уилка. Для сравнения двух независимых выборок применяли параметрический t-критерий Стьюдента (при нормальном распределении), при распределении, отличном от нормального, использовали критерий Манна–Уитни. Определение достоверности различий между качественными показателями сравниваемых групп проводили с помощью критерия χ2 с поправкой Йетса. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты. У всех пациентов исходные лабораторные показатели находились в пределах нормы (табл. 1).

Среди исследуемых доноров обеих групп не было лиц с анемией, поскольку при наличии низкого гемоглобина они не допускаются к кроводаче. ЛДЖ не является противопоказанием к донациям, к тому же исследования, позволяющие обнаруживать данное состояние, не включены в перечень обязательных для доноров крови. При обследовании в исходной точке число пациентов с ЛДЖ, о котором мы судили по снижению содержания сывороточного железа, составило 11 чел. (9,02 %) в основной группе и 13 чел. (9,85 %) в группе сравнения (χ2=0,051, р=0,821). Отсутствие достоверных различий по гендерным и возрастным признакам, исходным лабораторным данным позволяет проводить дальнейшее сравнение групп.

Основные показатели общего анализа крови доноров плазмы через 1 год представлены в табл. 2.

Таблица 1

Table 1

Key donor baseline laboratory parameters

|

Показатель Parameter |

Основная группа, n=127 Frequent plasma donors, n=127 |

Группа контроля, n=132 Rare plasma donors, n=132 |

р |

|

|

Эритроциты, ×1012/л (Me (Q1; Q3)) Erythrocytes, ×1012/l |

Mужчины Men |

4,57 (4,13; 4,98) |

4,68 (4,30; 5,02) |

>0,05 |

|

Женщины Women |

4,31 (4,01; 4,74) |

4,20 (4,02; 4,56) |

>0,05 |

|

|

Цветной показатель (Me (Q1; Q3)) Color indicator |

Mужчины Men |

0,94 (0,89; 0,98) |

0,94 (0,88; 0,99) |

>0,05 |

|

Женщины Women |

0,94 (0,90; 0,99) |

0,94 (0,89; 0,99) |

>0,05 |

|

|

Гемоглобин, г/л (Me (Q1; Q3)) Hemoglobin, g/l |

Mужчины Men |

143,22 (129;88; 156,94) |

145,88 (124,32; 158,50) |

>0,05 |

|

Женщины Women |

130,84 (111,82; 150,12) |

131,17 (120,33; 146,42) |

>0,05 |

|

|

Гематокрит, % (Me (Q1; Q3)) Hematocrit, % |

Mужчины Men |

42,30 (39,89; 45,02) |

42,55 (40,02; 44,99) |

>0,05 |

|

Женщины Women |

39,33 (37,56; 43,66) |

38,36 (37,10;42,15) |

>0,05 |

|

|

MCV, фл. (Me (Q1; Q3)) MCV, fl |

92,36 (91,00; 93,53) |

92,21 (90,88; 93,68) |

>0,05 |

|

|

MCH, пг (Me (Q1; Q3)) MCH, pg |

28,56 (28,10; 29,24) |

28,09 (27,62; 28,74) |

>0,05 |

|

|

MCHC, г/дл (Me (Q1; Q3)) MCHC, g/dl |

33,88 (33,70; 34,02) |

34,17 (33,90; 34,44) |

>0,05 |

|

|

RDW, % (Me (Q1; Q3)) |

15,51 (15,12;16,38) |

15,70 (15,22; 16,18) |

>0,05 |

|

|

Fe, мкмоль/л (Me (Q1; Q3)) Fe, μmol/l |

Mужчины Men |

19,12 (15,96; 25,12) |

20,14 (15,32; 24,68) |

>0,05 |

|

Женщины Women |

15,08 (12,14; 19,16) |

16,66 (12,03; 20,07) |

>0,05 |

|

Таблица 2

Table 2

Donor laboratory parameters in a year’s time

|

Показатель Parameter |

Основная группа, n=127 Frequent plasma donors, n=127 |

Группа контроля, n=132 Rare plasma donors, n=132 |

р |

|

|

Эритроциты, ×1012/л (Me (Q1; Q3)) Erythrocytes, ×1012/l |

Mужчины Men |

4,52 (4,10; 4,94) |

4,54 (4,06; 5,00) |

>0,05 |

|

Женщины Women |

4,25 (3,85; 4,78) |

4,36 (3,78; 4,90) |

>0,05 |

|

|

Показатель Parameter |

Основная группа, n=127 Frequent plasma donors, n=127 |

Группа контроля, n=132 Rare plasma donors, n=132 |

р |

|

|

Цветной показатель (Me (Q1; Q3)) Color indicator |

Mужчины Men |

0,93 (0,87; 0,98) |

0,94 (0,88; 1,00) |

>0,05 |

|

Женщины Women |

0,91 (0,85; 0,96) |

0,90 (0,86; 0,95) |

>0,05 |

|

|

Гемоглобин, г/л (Me (Q1; Q3)) Hemoglobin, g/l, |

Mужчины Men |

140,18 (132,76; 147,72) |

142,50 (139,88; 144,16) |

>0,05 |

|

Женщины Women |

128,21 (116,04; 139,25) |

130,71 (119,60; 142,26) |

>0,05 |

|

|

Гематокрит, % (Me (Q1; Q3)) Hematocrit, % |

Mужчины Men |

42,90 (40,63; 46,12) |

42,30 (40,18; 45,58) |

>0,05 |

|

Женщины Women |

39,38 (35,60; 43,24) |

38,25 (35, 92; 40,64) |

>0,05 |

|

|

MCV, фл. (Me (Q1; Q3)) MCV, fl |

92,21 (90, 84; 93,65) |

90,91 (88,76; 92,15) |

>0,05 |

|

|

MCH, пг (Me (Q1; Q3)) MCH, pg |

27,51 (27,09; 27,98) |

27,13 (26,77; 27,58) |

>0,05 |

|

|

MCHC, г/дл (Me (Q1; Q3)) MCHC, g/dl |

34,17 (33,90; 34,44) |

32,51 (32,04; 33,16) |

>0,05 |

|

|

RDW, % (Me (Q1; Q3)) |

14,55 (14,10; 16,02) |

15,10 (14,30; 15,51) |

>0,05 |

|

|

Fe, мкмоль/л (Me (Q1; Q3)) Fe, μmol/l |

Mужчины Men |

15,61 (10,10; 20,05) |

18,14 (12,38; 22,90) |

>0,05 |

|

Женщины Women |

11,61 (9,87; 16,05) |

14,54 (9,48; 17,87) |

>0,05 |

|

анемии в основной группе Prevalence of anemia in frequent plasma donors в группе сравнения Prevalence of latent iron deficiency in rare plasma donors анемии в группе сравнения Prevalence of anemia in rare plasma donors в основной группе Prevalence of latent iron deficiency in frequent plasma donors

В начале испытания

Через год

In a year’s time

At the beginning of the trial

Рис. 1. Динамика распространенности железодефицитных состояний у исследуемых пациентов

Fig. 1. Prevalence of iron deficiency in the trial subjects

Несмотря на то что во время плазмафереза эритроциты возвращаются обратно, в литературе потери форменных элементов объясняются тем, что для обследования доноров перед процедурой берется некоторое количество крови. В результате кумулятивный эффект небольшой потери эритроцитов при каждом донорстве может привести к значительной общей потере. Кроме того, во время самого плазмафереза в трубке остается примерно 30 мл эритроцитов [10], что у активных доноров приводит к потере железа, эквивалентной 4 единицам цельной крови в год [11]. Отсутствие достоверных различий между активными и неактивными донорами плазмы можно объяснить тем, что в нашем исследовании применялись современные методы плазмафереза с реинфузией солевым раствором, который ополаскивает устройство для сбора и приводит к обратному вливанию остаточных эритроцитов, в результате чего их потери сводятся к минимуму.

Необходимо отметить существенный рост распространенности анемии и ЛДЖ у актив-

ных доноров плазмы через 1 год. Поскольку большинство доноров плазмы ранее сдавало цельную кровь, развитие анемии или ЛДЖ может быть следствием накопительного эффекта [7, 9, 12]. Таким образом, имеется необходимость внедрения дополнительного обследования доноров для выявления скрытого дефицита железа, так как эти лица в первую очередь подвержены риску развития анемии при активных донациях как цельной крови, так и плазмы.

Безусловно, ограничением нашего исследования является не очень большая выборка, и необходимы дальнейшие продолжительные исследования для уточнения всего спектра возможных причин развития железодефицитных состояний у доноров плазмы.

Заключение. Частые донации плазмы могут стать причиной развития анемии и латентного дефицита железа, а потому регулярным донорам необходимо проводить мониторинг соответствующих показателей.

Основные исходные лабораторные показатели доноров

Лабораторные показатели доноров через 1 год

Как видно из представленных данных, через год активных донаций плазмы достоверных различий между группами не появилось.

Доля лиц с анемией в основной группе составила 7,9 % (10 чел.), в группе сравнения – в 2 раза меньше – 3,8 % (5 чел.) (χ2=1,981, р=0,159). Распространенность ЛДЖ среди активных доноров составила 17,3 % (22 чел.), а в группе сравнения – 11,4 % (15 чел.) (χ2=1,877, р=0,171).

Более подробно динамика частоты железодефицитных состояний в обеих группах представлена на рис. 1.

Таким образом, наблюдается рост распространенности анемии и ЛДЖ у активных доноров плазмы, в то время как у редко сдающих доноров отмечается только увеличение распространенности анемии.

Обсуждение. Донорская плазма представляет собой исходный материал для даль-

нейшего производства лекарственных препаратов плазмы, таких как альбумин, иммуноглобулин и факторы свертывания крови, поэтому неудивительна высокая потребность в донорах. Из-за растущего спроса на препараты плазмы происходит постоянный набор новых доноров, однако большая часть дона-ций поступает от одних и тех же частых доноров. В связи с этим вызывает обеспокоенность тот факт, что процесс плазмафереза может способствовать дефициту железа. Большая часть имеющихся работ по данной теме сосредоточена на донорах цельной крови и эритроцитов (RBC). О донорах тромбоцитов и плазмы известно гораздо меньше.

Для уточнения влияния частых донаций плазмы на развитие анемии и железодефицитных состояний нами было проведено сравнительное исследование, включившее активных и неактивных доноров плазмы.

Список литературы Анемия и латентный дефицит железа у активных доноров плазмы

- Camaschella C., Hoffbrand A.V., Hershko C. Iron metabolism, iron deficiency and disorders of haem synthesis. In: Hoffbrand A.V., Higgs D.R., Keeling D.M., Mehta A.B., eds. Postgraduate haematology. 7th ed. Hoboken (NJ): Wiley; 2016.

- Kiss J.E., Steele W.R., Wright D.J. NHLBI Retrovirus Epidemiology Donor Study-II (REDS-II). Laboratory variables for assessing iron deficiency in REDS-II Iron Status Evaluation (RISE) blood donors. Transfusion. 2013; 53: 2766-2775.

- Salvin H.E., Pasricha S.R., Marks D.C., Speedy J. Iron deficiency in blood donors: a national cross-sectional study. Transfusion. 2014; 54: 2434-2444.

- Cable R.G., Glynn S.A., Kiss J.E. Iron deficiency in blood donors: analysis of enrollment data from the REDS-II Donor Iron Status Evaluation (RISE) study. Transfusion. 2011; 51: 511-522.

- Goldman M., Uzicanin S., Osmond L. A large national study of ferritin testing in Canadian blood donors. Transfusion. 2017; 57: 564-570.

- Spencer B.R., Kleinman S., Wright D.J. Restless legs syndrome, pica, and iron status in blood donors. Transfusion. 2013; 53: 1645-1652.

- Page E.A., Coppock J.E., Harrison J.F. Study of iron stores in regular plateletapheresis donors. Transfusion. Med. 2010; 20: 22-29.

- Cook J.D., Flowers C.H., Skikne B.S. The quantitative assessment of body iron. Blood. 2003; 101: 3359-3364.

- Ховасова Н.О., Ларюшкина Е.Д. Железодефицитная анемия и латентный дефицит железа в практике терапевта: диагностика и лечение. Амбулаторный прием. 2015; 1 (1): 1-6.

- O'Meara A., Infanti L., Sigle J., Stern M., Buser A. Switching iron-deficient whole blood donors to plateletpheresis. Transfusion. 2012; 52: 2183-2188.

- Li H., Condon F., Kessler D., Nand, V., Rebosa M., Westerman M., Ginzburg Y. Evidence of relative iron deficiency in platelet- and plasma-pheresis donors correlates with donation frequency. Journal of Clinical Apheresis. 2016; 31 (6): 551-558.

- Schreiber G.B., Brinser R., Rosa-Bray M., Yu Z.F., Simon T. Frequent source plasma donors are not at risk of iron depletion: the Ferritin Levels in Plasma Donor (FLIPD) study. Transfusion. 2018; 58 (4): 951-959.