Ангиографические и отдаленные клинические результаты эндоваскулярных вмешательств при лечении поражений берцово-стопного артериального сегмента

Автор: Магомедов Ш.Г., Джуракулов Ш.Р.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 2 (32), 2018 года.

Бесплатный доступ

Актуальность проблемы лечения облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей, во многом, определяется. их распро- страненностью. По данным современных литературных источников, доля окклюзионно-стенотических поражений артерий нижних конечно- стей составляет более 20% от всех сердечно-сосудистых заболеваний. ОСПАНК выявляются у 2-3% всей популяции. Еще большая распростра- ненность данных поражений характерна для лиц старше 50 лет, достигая в данной возрастной группе от 5 до 7% [1,2].По данным ВОЗ частота атеросклеротических поражений артерий нижних конечностей постоянно возрастает во всем мире. Атеросклероти- ческие поражения являются наиболее распространенной разновидностью ОСПАНК. Данный вид поражений артерий нижних конечностей сопровождается высоким уровнем инвалидизации и летальности [3,4].

Эндоваскулярные вмешательства, баллонная ангиопластика, стентирование, стенозириующий атеросклероз, критическая ишемия конечностей, диабетическая ангиопатия

Короткий адрес: https://sciup.org/142215939

IDR: 142215939 | УДК: 616.13-004.6-089 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2018.2.51-54

Текст научной статьи Ангиографические и отдаленные клинические результаты эндоваскулярных вмешательств при лечении поражений берцово-стопного артериального сегмента

Актуальность проблемы лечения облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей, во многом, определяется. их распространенностью. По данным современных литературных источников, доля окклюзионно-стенотических поражений артерий нижних конечностей составляет более 20% от всех сердечно-сосудистых заболеваний. ОСПАНК выявляются у 2-3% всей популяции. Еще большая распространенность данных поражений характерна для лиц старше 50 лет, достигая в данной возрастной группе от 5 до 7% [1,2].

По данным ВОЗ частота атеросклеротических поражений артерий нижних конечностей постоянно возрастает во всем мире. Атеросклеротические поражения являются наиболее распространенной разновидностью ОСПАНК. Данный вид пора-

-

a E-mail: shamil_magomedov@mail.ru

-

b E-mail: Dzhurakulov.1982@mail.ru

жений артерий нижних конечностей сопровождается высоким уровнем инвалидизации и летальности [3,4].

Согласно данным современных отечественных авторов, ежегодно в нашей стране выполняется более 10000 оперативных вмешательств для лечения ОСПАНК. Таким образом, проблема совершенствования тактики хирургического лечения облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей остается одним из наиболее актуальных вопросов современной ангиологии. Особое значение имеет проблема рационального применения современных эндоваскулярных вмешательств для лечения ОСПАНК [5,6,7].

В данной статье представлены итоги клинического исследования, направленного на изучение ангиографических и отдаленных клинических результатов эндоваскулярных вмешательств при поражениях артерий берцово-стопного сегмента.

Материалы и методы

В исследование включены 140 случаев эндоваскулярных вмешательств, проведенных пациентам с поражениями артерий берцово-стопного сегмента, проходивших лечение в отделение РХМДЛК и сосудистой хирургии ГКБ №57 г. Москвы (клиническая база кафедры факультетской хирургии ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет Росздрава) в период с января 1990 г. по январь 2013 г. с диагнозами «перемежающаяся хромота» и «критическая ишемия нижней конечности».

При проведении обследования, включающего сбор анамнестических данных, выполнение мероприятий лабораторной и инструментальной диагностики, установлено, что все случаи артериального поражения носили атеросклеротический характер.

В составе эндоваскулярных вмешательств выполняли баллонную ангиопластику (87,4%) или стентирование (12,6%). При проведении эндоваскулярных вмешательства для коррекции поражений артерий берцово-стопного сегмента мы применяли механический способ реканализации, подразумевающий использование различных проводников.

При проведении исследования изучали частоту ангиографического успеха и отдаленные клинические результаты в течение 5 лет после проведения операций реваскуляризации.

Статистическую обработку данных выполняли с помощью методов описательной статистики. Характер распределения данных оценивали графическим методом и с использованием критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Для обработки данных с нормальным распределением применяли параметрические методы: для сравнения двух независимых групп – t-критерий Стъюдента, для сравнения результатов первоначального и повторного обследования – парный t-тест. При распределении данных, отличном от нормального, использовали непараметрические методы: критерий Манна–Уитни, критерий Уилкоксона. Различия между показателями считали значимыми при p<0,05.

Результаты исследований

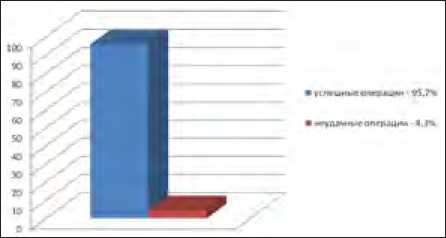

Анализ результатов эндоваскулярных вмешательств у пациентов с поражением артерий берцово-стопного сегмента продемонстрировал, что по данным ангиографического исследования, выполненного сразу после операции, клинический успех, был достигнут в 134 случаях из 140 операций, что составило 95,7% (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение частоты успешных и неудачных эндоваскулярных вмешательств у больных с поражением артерий берцово-стопного сегмента

В таблице 1 приведены отдаленные клинические результаты послеоперационного наблюдения после эндоваскулярных вмешательств у больных с поражениями артерий берцово-стопного сегмента.

Таблица 1

Анализ отдаленных клинических результатов эндоваскулярных вмешательств при поражении берцово-стопного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Выбывшие из исследования, n |

Частота клинического успеха, % |

|

6 |

162 |

14 |

91,41 |

|

12 |

150 |

12 |

87,33 |

|

24 |

132 |

18 |

84,39 |

|

36 |

121 |

11 |

81,44 |

|

48 |

107 |

14 |

78,61 |

|

60 |

92 |

15 |

74,95 |

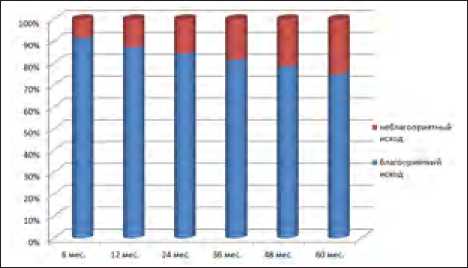

Таким образом, частота клинического успеха эндоваскулярных вмешательств у больных с поражениями артерий берцовостопного сегмента через 5 лет после операции составила 74,95%.

Соотношение благоприятных и неблагоприятных клинических исходов в зависимости от временного периода послеоперационного наблюдения представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Соотношение частоты благоприятных и неблагоприятных клинических исходов у больных с поражением артерий берцово-стопного сегмента в зависимости от временного периода наблюдения

С целью изучения отдаленных клинических результатов был проведен анализ первичной проходимости артерий в течение пятилетнего периода наблюдения после эндоваскулярных вмешательств у больных с поражением артерий берцово-стопного сегмента (табл. 2).

Таблица 2

Результаты анализа первичной проходимости в течение 5 лет после эндоваскулярных вмешательств при поражении берцово-стопного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Число рестенозов |

Первичная проходимость, % |

|

6 |

162 |

13 |

91,97 |

|

12 |

150 |

10 |

86,17 |

|

24 |

132 |

7 |

79,58 |

|

36 |

121 |

3 |

76,90 |

|

48 |

107 |

3 |

74,12 |

|

60 |

92 |

2 |

71,04 |

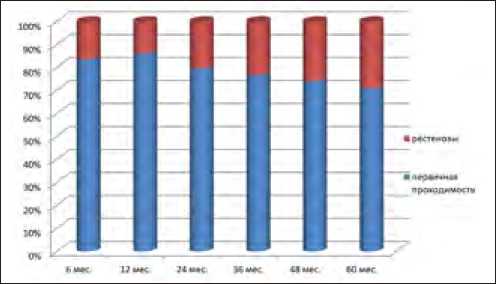

На рисунке 3 представлены показатели частоты рестенозов и первичной проходимости в течение пятилетнего послеоперационного периода после проведения эндоваскулярных вмешательств по поводу поражений артерий берцово-стопного сегмента.

Рис. 3. Соотношение частоты рестенозов и первичной проходимости в разные сроки после проведения эндоваскулярных вмешательств по поводу поражений артерий берцово-стопного сегмента

Таким образом, с 6 месяцев до 5 лет после выполнения эндоваскулярных вмешательств по поводу поражения артерий берцово-стопного сегмента первичная проходимость снизилась на 20,33% и составила 71,04%.

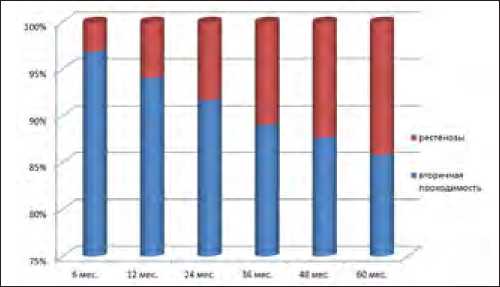

Результаты анализа частоты рестенозов и вторичной проходимости после эндоваскулярных вмешательств у больных с поражениями артерий берцово-стопного сегмента свидетельствуют о том, что уровень вторичной проходимости составлял: через 6 месяцев послеоперационного наблюдения – 94,73%; через 12 месяцев – 91,15%, через 24 месяца – 86,07%, через 36 месяцев – 82,86%, через 48 месяцев – 80,74%, через 60 месяцев – 78,18%.

Динамика частоты рестенозов и вторичной проходимости в течение 5 лет после проведения эндоваскулярных вмешательств по поводу поражений артерий берцово-стопного сегмента представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Динамика частоты рестенозов и вторичной проходимости после эндоваскулярных вмешательств по поводу поражений артерий берцово-стопного сегмента

С целью изучения отдаленных клинических исходов эндоваскулярных вмешательств при поражении берцово-стопного сегмента был выполнен анализ частоты сохранения конечности и случаев ампутации в течение пятилетнего периода наблюдения после операции (табл. 3).

Таблица 3

Анализ частоты сохранения конечности в течение 5 лет после эндоваскулярных вмешательств при поражении берцово-стопного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Случаи ампутации конечности |

Частота сохранения конечности, % |

|

6 |

155 |

0 |

100 |

|

12 |

145 |

4 |

97,24 |

|

24 |

126 |

3 |

95,12 |

|

36 |

109 |

3 |

92,76 |

|

48 |

94 |

2 |

90,22 |

|

60 |

83 |

2 |

87,78 |

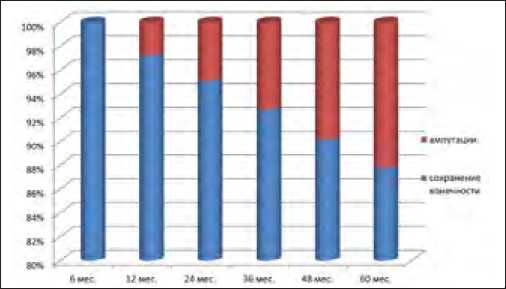

Представленные в вышеприведенной таблице данные свидетельствуют о том, что в течение 5 лет после проведения эндоваскулярных вмешательств по поводу поражений артерий берцово-стопного сегмента необходимость в выполнении ампутаций возникла у 14 больных. Таким образом, частота сохранения конечности среди данной категории пациентов в течение всего пятилетнего периода послеоперационного наблюдения составила 87,78%.

Динамика частоты ампутаций и сохранения конечности в течение 5 лет после операции представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Динамика частоты ампутаций и сохранения конечности в течение 5 лет после выполнения эндоваскулярного вмешательства по поводу поражений артерий берцово-стопного сегмента

Результаты анализа послеоперационной выживаемости больных с поражением артерий берцово-стопного сегмента в течении пятилетнего периода после выполнения эндоваскулярных вмешательств представлены в таблице 4.

Таблица 4

Анализ выживаемости в течение 5 лет после эндоваскулярных вмешательств при поражении берцово-стопного сегмента

|

Период наблюдения, мес. |

Число пациентов, n |

Число летальных исходов |

Уровень выживаемости, % |

|

6 |

155 |

0 |

100 |

|

12 |

145 |

1 |

99,31 |

|

24 |

126 |

2 |

96,15 |

|

36 |

109 |

1 |

94,18 |

|

48 |

94 |

1 |

93,47 |

|

60 |

83 |

2 |

91,24 |

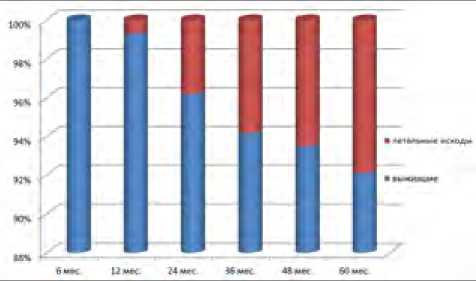

Таким образом, в первые полгода после выполнения эндоваскулярного вмешательства по поводу поражений артерий берцово-стопного сегмента случаев летальных исходов отмечено не было. Показатель выживаемости через 5 лет после операции составил 91,24%.

Динамика частоты летальных исходов среди больных с поражениями артерий берцово-стопного сегмента в течение пятилетнего периода послеоперационного наблюдения представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Динамика частоты послеоперационных летальных исходов среди больных с поражениями артерий берцово-стопного сегмента

Заключение

Таким образом, результаты проведенного клинического исследования свидетельствуют о том, что эндоваскулярные вмешательства являются достаточно эффективным и безопасным методом хирургического лечения окклюзионно-стенотических поражений артерий берцово-стопного сегмента.

Ангиографический успех эндоваскулярных операций у данной категории пациентов составляет 95,7%. Оценка клинических результатов в течение 5 лет после выполнения эндоваскулярных вмешательств по поводу поражений артерий берцово-стопного сегмента продемонстрировала их высокую эффективность. Установлено, что частота клинического успеха через 5 лет после операции составляет 74,95%, первичная проходимость – 71,04%, вторичная проходимость – 78,18%, сохранение конечности – 87,78%. Закономерным фактором благоприятных исходов и показателем клинической эффективности эндоваскулярных вмешательств является высокий уровень пятилетней выживаемости – 91,24%.

Несмотря на значительное число клинических исследований, описанных в современной литературе, вопрос разработки наиболее эффективной тактики хирургического лечения поражений артерий бедренно-подколенного сегмента остается неизменно актуальным. Для решения поставленной задачи необходимо проведение многоцентровых рандомизированных исследований, позволяющих сопоставить эффективность всех современных методов оперативного лечения.

Список литературы Ангиографические и отдаленные клинические результаты эндоваскулярных вмешательств при лечении поражений берцово-стопного артериального сегмента

- Diehm C., Shuster A., Allenberg J.A. et al. High prevalence in peripheral arterial desease and co-morbility in 6800 primary care patients: a cross-sectional study. Atherosclerosis, 2004, Vol. 172, pp. 195-205

- Сумин А.Н. Распространенность мультифокального атеросклероза в различных возрастных группах/А.Н. Сумин, Р.А. Гайфу-лин, А.В. Безденежных, М.Г. Моськин, Е.В. Корок, А.В. Карпович, С.В. Иванов, О.Л. Барбараш, Л.С. Барбараш//Кардиология. 2010. Т. 52. № 6. С. 28-34.

- Zhang Y.Y., Wu Q.H., Kou L., Luo X.Y., Chen Z., Zhou H., Yang P. The relationship between peripheral arterial disease and coronary artery disease and stroke in arterial sclerosis. Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 2009, Vol. 89(1), pp. 29-32

- Cambou J.P., Aboyans V. Characteristics and outcome of patients hospitalized for lower extremity peripheral artery desease in France: the COPART registry. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg, 2010, Vol. 39, no. 5, pp. 77-85

- Покровский A.B. Состояние сосудистой хирургии в России в 2004 году. М. 2005. 45 с.

- Бокерия Л.А., Алекян Б.Г., Анри М.М. Рентгеноваскулярная хирургия заболеваний магистральных сосудов. М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, 2008. С. 291-310.

- Кохан Е.П. Ближайшие и отдаленные результаты реконструктивных операций при окклюзионно-стенотических поражениях бедренно-подколенно-берцового артериального сегмента/Е.П. Кохан, О.В.Пинчук,А.В.Образцов,Т.Л.Карданов,А.В.Рязанин//Кардиоло-гияисердечно-сосудистаяхирургия.2013.№2.С.37-39.