Англикане и иноземцы других конфессий в Санкт-Петербурге первой половины XVIII века по метрикам англиканского прихода

Автор: Андреев Александр Николаевич

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 4 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

Методами дескриптивной статистики в статье изучена база данных петербургских иностранцев, составленная на основе метрических записей англиканской церкви Санкт-Петербурга за 1723-1750 гг. Уточнены национальная и социальная структуры петербургской британской колонии в первой половине XVIII столетия, выявлены некоторые демографические показатели (детская смертность, параметры родства, процент незаконнорожденных детей), определены формы социальной мобильности. В статье в значительной степени детализируются представления о социальном и профессиональном составе петербургских британцев, воссоздается их коллективный портрет. Вводятся в научный оборот новые имена британских предпринимателей и служащих. Автор приходит к выводу, что британцы города на Неве в первой половине XVIII в. были представлены деловыми людьми, работавшими капиталом и специальными знаниями, чья профессиональная деятельность олицетворяла успехи Великобритании в различных сферах жизни общества (экономике, технологиях, кораблестроении, военно-морском деле).

Базы данных населения, историческая демография, иностранцы санктпетербурга, метрическиекниги, англикане, англичане, британцы, персональныйсостав инославных приходов, национальный состав, социопрофессиональный состав населения, xviii столетие

Короткий адрес: https://sciup.org/147233376

IDR: 147233376 | УДК: 275/2-78 | DOI: 10.14529/ssh190401

Текст научной статьи Англикане и иноземцы других конфессий в Санкт-Петербурге первой половины XVIII века по метрикам англиканского прихода

История англиканской общины и британского землячества в Санкт-Петербурге XVIII столетия привлекает внимание исследователей по разным причинам. Во-первых, она позволяет лучше понять стандарты и ориентиры российской европеизации при Петре Великом и его преемниках, учитывая тот факт, что британцы являлись носителями передовых экономических идей и технологий. Во-вторых, тема британского присутствия в столице Российской империи расширяет границы наших представлений о месте инославных конфессий в поле русской культуры. Историографию темы, однако, нельзя признать обширной — наиболее значимыми трудами остаются монографии Э. Кросса и А. Э. Алакшина, специально сосредоточившихся на вопросах социального состава и параметров жизнедеятельности петербургской «английской церкви» [1, с. 160—171; 14, с. 104—134]. Из последних работ следует выделить книгу Т. Л. Лабутиной, попытавшейся оценить английское влияние на петровские реформы и проследившей судьбы отдельных британцев в России [16]. К работам упомянутых авторов примыкают публикации по истории британского купечества, составлявшего ядро петербургской англиканской общины, в которых оценивается вклад иноземцев в российскую экономику [8; 11, с. 100—114; 12, с. 13—29; 13, с. 694—699]. При этом следует подчеркнуть, что в литературе проблема социального облика британского землячества в Санкт-Петербурге (т. е. конфессиональной и социальной принадлежности британцев, круга их профессий, гендерных аспектов их существования) либо не ставится вообще, либо признается неразрешимой в силу налагаемых источниками ограничений.

Тем не менее методологические достижения современной нам исторической науки позволяют если не решить данную проблему окончательно, то по крайней мере значительно продвинуться в ее решении. Главным источником сведений, необходимых для реконструкции англиканского прихода и выявления его взаимосвязей с другими группами населения Санкт-Петербурга, являются метрические записи. Регистрация крещений, бракосочетаний и смертей у российских англикан началась в 1706 г. в Москве, где из членов Английской торговой компании сложилось первое объединение людей «аглицкой веры». С 1723 г., после перевода компании на невские берега, регистрационные журналы стали отражать состояние уже петербургского англиканского прихода [25, л. 20—132 об.1]. Регистрационные записи англикан неоднократно подвергались изучению (были проанализированы, в частности, Э. Кроссом и А. Э. Алакшиным), однако еще ни разу не исследовались путем формирования на их основе базы данных. Создание такой базы данных за первую половину XVIII в. и исследование ее статистическими и иными методами, результаты которого приводятся в данной статье, позволило восстановить социальный облик членов англиканского прихода в Санкт-Петербурге со всей возможной полнотой2.

Выходцы из Британии селились в Санкт-Петербурге уже в первые годы его существования. Это были английские корабелы, о которых упоминается в марте 1707 г. [29, с. 25]. В 1710-х годах британцев на берегах Невы насчитывалось не менее двадцати человек, среди которых — придворный врач-шотландец Роберт Эрскин (Арескин), обосновавшийся в городе в 1712 г. [14, с. 138], легендарный английский кораблестроитель Джозеф (Осип) Най, трудившийся на петербургской верфи с 1714 г., а также его коллеги, работавшие над постройкой барж в начале 1718 г. [30, с. 142], «галантерейные мастера» Джим Уитлок (Витлок) и Абрахам Дей, принятые на службу в 1716 г. [23, л. 20 об., 26 об.].

Складывание петербургской англиканской общины, однако, следует отнести к началу 1720-х годов, когда, по воле Петра I, в новую столицу были переведены британские коммерсанты из Москвы и Архангельска со всеми активами. Считается, что община состояла, главным образом, из членов английской фактории («Русской торговой компании»), а потому отождествляется с торгово-промышленной прослойкой иноземного населения [1, с. 164]. Массовое переселение английских купцов в «северную Пальмиру» состоялось летом 1723 г. — с этого времени у петербургских и кронштадтских англикан производится регистрация церковных обрядов. Впрочем, процесс переезда британцев в новую столицу начался гораздо ранее — уже в 1713 г., по причине царского указа о запрете продажи некоторых товаров через порт Архангельска [22, с. 66], и особенно в 1718 г., когда Петр I приказал купцам английской фактории переводить свои фирмы и конторы в Санкт-Петербург [1, с. 164]. «Кирха англинской веры» поначалу размещалась в доме графа А. А. Матвеева за Мойкой близ Синего моста — она отмечена в материалах Иностранной коллегии за 1721 г. (этот год можно считать условной датой рождения общины) [24, л. 69]. В кирке служил штатный пастор фактории Томас Консетт (в русских источниках — Томас Андреев), постоянно проживавший в Санкт-Петербурге с июня 1723 г., а до того бывавший в городе наездами (по меньшей мере дважды — в 1719 и 1721 гг.). Т. Консетт окормлял прихожан до 1727 г., после чего в церковной жизни англикан возник десятилетний перерыв. Богослужения возобновились только в 1737 г., когда английская фактория пригласила в общину пастора Филиппа Лернульта [32, с. 182]. Еще в 1723 г. прихожане английской конгрегации приобрели дом на Галерной набережной, превратив его в кирку. Сохранилось ее подробное описание с указанием на богатый скульптурный декор [32, с. 183]. Этим церковным помещением пользовались до марта 1754 г., когда англикане открыли новую кирку в бывшем доме графа Б.Н. Шереметева на Галерной набережной (нынешний адрес: Английская набережная, 56) [1, с. 166—167].

Сведения о членах англиканского прихода в Санкт-Петербурге не отличаются полнотой: в регистрационных журналах данные о них фиксируются делу «Научная деятельность». URL:

ru/nauchnaya-deyatelnost [2].

с 1723 г., с момента появления у британцев кирки, но при этом в метриках годы с 1728 по 1737 включительно, а также годы 1743 и 1744 являются лакунарными по причине временного отсутствия пастора. За 1723, 1727, 1742, 1745, 1746 и 1747 годы имеются неполные сведения о совершенных обрядах (есть данные либо за первую, либо за вторую половину года)1. Отсутствие непрерывного массива данных о родителях, крещенных младенцах и умерших за длительный период не позволяет задействовать в ходе изучения социально-демографических характеристик прихода некоторые статистические методы (например, динамический метод). Однако метрические журналы англиканской церкви предоставляют сведения достаточной выборки для использования методов выборочной и дескриптивной статистики.

Сформированная по материалам метрических записей англиканских пасторов за 1723—1750 гг. база данных учитывает в системе родственных отношений 307 петербургских иностранцев, включая крещенных в приходе детей [2]. База данных вобрала в себя сведения о 249 взрослых людях обоего пола (159 мужчинах и 90 женщинах), подавляющее большинство которых состояло в «английской конгрегации». Из персонально учтенных иностранцев к членам прихода можно отнести 242 человека, а именно 150 «англикан» и 33 «англиканки», шесть кальвинистов и четырех кальвинисток, а также еще 49 женщин, чье вероисповедание неизвестно, но которые, будучи супругами британских выходцев, отмечены в записях англиканской церкви и не прослеживаются по метрикам других инославных общин. Ясно, что не все члены «английской конгрегации» придерживались именно англиканской традиции: издавна в британских землячествах в рамках одной религиозной общины уживались не только англика-не, но и пресвитериане, пуритане, методисты и представители иных конфессий [1, с. 165]. Поэтому слово «англиканин» в данном случае целесообразно брать в кавычки. Кроме «англикан» и явных кальвинистов, входивших в приход, база данных включает сведения об одном католике (им был адмирал Томас Гордон) и шести персонах с невыясненной религиозной принадлежностью, которые, судя по их национальности, скорее всего, не входили в английскую общину (немки Адельганда Минау и Элеонора Хенекер, некто Модзолофоки и др.).

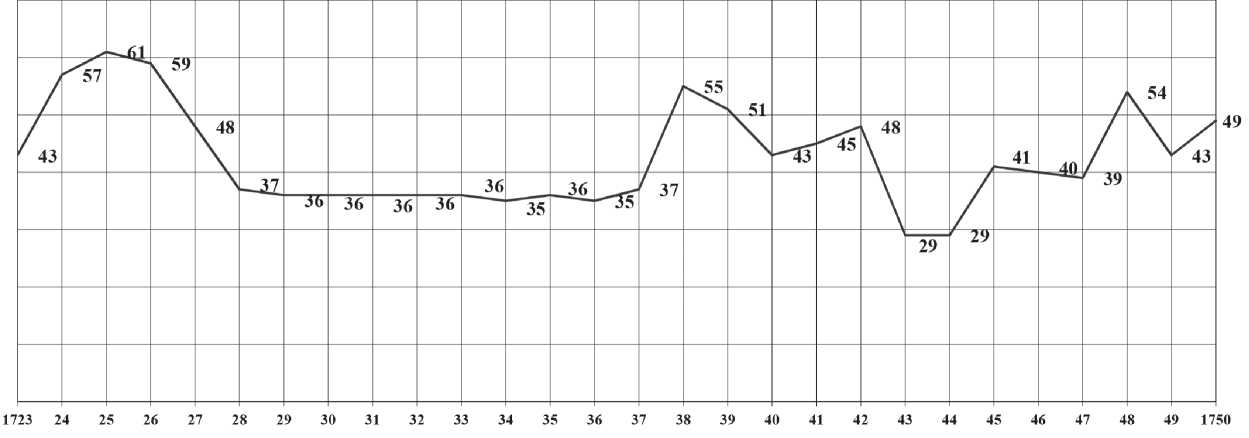

Использование авторской методики «анализа временных интервалов», ранее апробированной в ходе изучения римско-католического населения Санкт-Петербурга, дало возможность установить персональный состав англиканского прихода по годам [3, с. 10]. В соответствии с методикой учитывались временные рамки присутствия тех или иных лиц в общине, исходя из даты наиболее раннего и наиболее позднего их упоминания в источниках. Численные показатели персонально учтенных в базе данных взрослых прихожан за отдельные годы представлены на рис. 1. Ожидаемо низким при этом оказался процент выявленных персоналий в 1728—1737 и 1743—1744 годах по причине отсутствия метрических записей за это время.

База данных не учитывает многих выходцев из Великобритании, которые, в силу разных причин, не были отражены в регистрационных журналах, но, возможно, являлись прихожанами англиканской кирки. Источники личного происхождения и делопроизводственные материалы содержат упоминания о десятках англичан и шотландцев Санкт-Петербурга первой половины столетия, в базе данных не представленных. Назовем лишь некоторых — директора Морской академии Брадлея (Брэдли) [17, с. 257], гренадера-офицера Томаса Гревса [17, с. 196], врачей Джона Белла и Джона Кука [15, с. 386, 430], купцов Томаса Варда, Уильяма Вейгора, Вейваса Парсонса, фабриканта Джона Мея и др. [9, с. 311—312]. Репрезентационная полнота БД может быть определена исходя численности англиканского прихода, однако по этому вопросу в литературе высказываются разные мнения.

Согласно А. Э. Алакшину, после переезда английской фактории в Петербург число взрослых «англикан» в городе должно было превышать сотню человек [1, с. 167]. В начале 1780-х годов англиканская община состояла уже почти из пятисот верующих1. Сравнение средних показателей числа крещений и бракосочетаний за разные десятилетия XVIII в. показывает увеличение количества обрядов в 1780-е годы по сравнению тридцатыми и сороковыми годами в 4—5 раз [1, с. 170]. На этом основании можно предположить, что в тридцатые и сороковые годы англиканский приход Санкт-Петербурга объединял примерно 100—120 человек. В таком случае вводимая в научный оборот база данных «английской конгрегации» [2] отражает около одной трети всех верующих во второй четверти XVIII столетия. По другим сведениям, к концу правления Петра Великого число британских подданных на невских берегах не превышало двухсот. Формулировка «менее 200 человек» [13, с. 695] слишком расплывчата, к тому же доказано, что среди британцев были и католики. Однако даже если исходить из того, что приход включал в себя 200 взрослых членов, база данных отражает примерно треть его персонального состава в 1725 г. (см. рис. 1).

Англиканская община не была мононациональной. При безусловном преобладании среди взрослых верующих англичан (в БД англичане и англичанки составляют не менее 64 % всех членов конгрегации), в общине состояли шотландцы (не менее 4,1 %), а также в малых долях были представлены немцы, французы и голландцы, исповедовавшие рефор- матскую веру (не менее 5,9 % в совокупности). К шотландцам отнесены: флотский офицер Александр Гордон, некий «джентльмен» Манипенни, профессор математики Генри Фаргварсон, советник Коммерц-коллегии Джейкоб Хьюит (Яков Гювит) и др. Немцы англиканского прихода представлены тремя поколениями купеческой семьи Келлерманов (Келдерманов) — выходцев из Ливонии реформатского исповедания, а именно Томасом (Фомой) Келлерманом, его сыном Иоганном (Иваном Томасовичем) и внуком Томасом. Келлерманы во второй четверти XVIII в. породнились с англичанами и, возможно, являлись торговыми партнерами британских купцов (в состав английского купечества традиционно входили немцы и голландцы [12, с. 16]). Голландские купцы англиканской общины представлены Гарландом и Абрахамом Лимбургом. Дочь одного из голландских купцов Бодиско (либо «Андрея Андреева», либо «Андрея Петрова»), Екатерина Бодиско, в 1748 г. вышла замуж за английского купца Джеймса Гарднера [25, л. 27].

«Французская составляющая» англиканской общины представлена семейством гугенота Анри де Лави, ученого-лингвиста, преподававшего французский язык в Артиллерийском и Инженерном училищах, а также в академической гимназии [7, с. 18—19]. Он дважды вступал в брак — и оба раза с соотечественницами, по-видимому, кальвинистской веры. Его первая супруга, Мария Антуанетта, родившая ему дочь Франсуазу, скончалась в 1742 г. (похоронена пастором «английской конгрегации»). В том же году, не выдержав положенного траура, Лави женился на Мари Делуз.

Присутствие в англиканской общине голландцев, немцев и французов «кальвинской веры» объясняется не только их родственными и деловыми отношениями с британцами, но и кризисными явлениями в национальных реформатских кирках города. Так, в 1736 г. церковные здания голландской общины сгорели, и голландцы-реформаты были вынуждены посещать богослужения в других протестантских храмах. В конце 1740-х годов в голландской кирке разгорелся конфликт между церковным советом и пасторами, в результате чего голландская община на 20 лет прекратила свою деятельность. Периодически вспыхивали разногласия между немцами и французами в объединенной французско-немецкой реформатской общине [1, с. 143, 146, 154]. Все это, надо думать, в отдельных случаях заставляло верующих искать возможность удовлетворения духовных нужд в других приходах.

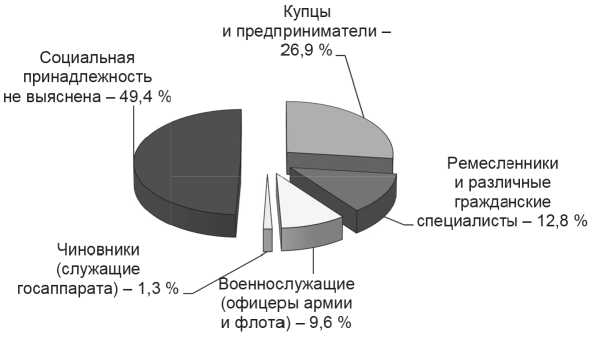

Весьма интересны результаты анализа базы данных на предмет социальных и профессиональных характеристик англикан и других членов прихода. Социальный и профессиональный статус был выяснен у 79 взрослых мужчин из 156, представленных в БД (т. е. у половины персонально учтенных прихожан). Социальный состав петербургского англиканского прихода в 1723—1750 гг., реконструированный на основе полученных сведений, представлен на рис. 2. Как и предполагалось, самой многочисленной группой прихожан являлись купцы и предприниматели (не менее 26,9 %), однако немалой была доля ремесленников и гражданских специалистов (не менее

Рис. 1. Численность персонально учтенных взрослых прихожан англиканской церкви в Санкт-Петербурге по метрическим записям 1723–1750 гг.

12,8 %), а также военнослужащих, представленных офицерами армии и флота (не менее 9,6 %). Таким образом, англиканский приход в Санкт-Петербурге не являлся объединением только членов фактории, но был центром религиозной жизни протестантов из Великобритании вообще .

Рис. 2. Социальный состав англиканского прихода в 1723—1750 гг. по метрическим записям (лица мужского пола)

Регистрационная книга англикан содержит уникальную, еще не введенную в научный оборот информацию о британских предпринимателях. Источник расширяет представления о составе торгово-промышленных кланов, позволяет судить о родственных связях уже известных историкам британских купцов — таких, как Френсис и Джейкоб Гарднеры из Сомерсетшира, Эдвард Фауэлл (Фоуль), Хьюго Аткинс (Ги Аткенс), Самюель Мюкс, Уильям Дюкар, Томас Трусскот (Трескот) и др.1 [25, л. 23— 23 об., 24—24 об., 27, 28 об.—29 об., 31—33 об., 35—35 об., 39, 47]. Методом ВИС («восстановления истории семей») на основе метрических записей с успехом реконструируются династии предпринимателей и выявляются брачные союзы между представителями видных коммерческих домов, которые могли означать ведение общего бизнеса в России. В родственных отношениях, например, состояли купеческие фамилии Эванс и Боэм (Бем), Крамп и Хьюит (Гювит), Прескотт и Эдвардс. В 1741 г. Климент Боэм (Клементий Бем), активно торговавший в «Московии» еще с петровских времен, вступил в брак с Мэри Эванс, дочерью Хилла (Гиля) Эванса, владельца одной из первых канатных фабрик в России [25, л. 24]. В 1745 г. купец Дэниэл Прескотт породнился с семьей известного предпринимателя, помощника гоф-маклера Джона Эвардса (Ивана Эдварца), взяв за себя его дочь Элизабет [25, л. 21 об., 25]. В 1749 г. крупный коммерсант Роберт Крамп женился на Корнелии Хьюит, дочери Джейкоба Хьюита (Якова Гювита) из Эдинбурга, торговавшего в России вместе с братом Юрием с самого начала XVIII столетия2 [25, л. 28 — 28 об.].

Источник называет имена малоизвестных среди специалистов (или же вовсе неизвестных историкам) британских купцов, живших в Санкт-Петербурге в первой половине XVIII в., — это Александр и Томас Арбутнот (Arbuthnot), Джеймс Гарднер (брат упомянутых Френсиса и Джейкоба Гарднеров), Мег-сон (Megson), Уильям Мейстерс (Maisters), Джон Мехью (Mahew), Дэниэл Прескотт (Prescott), Томас Райт (Wright) и Роберт Шард (Shard) [25, л. 21 об., 26, 27, 28, 31 об., 34 об., 35 об., 37, 40]. Введение в оборот этих фамилий, возможно, станет стимулом для дальнейших разысканий в области истории иностранного предпринимательства в России, а также истории ее экономического развития.

Второй по численности группой среди лиц с выявленным социальным статусом и профессией являлись ремесленники и гражданские специалисты. В первую очередь, это корабельных дел мастера (ship-builders) Ричард Броун, Френсис Китчин (Kitchin), Ричард Козенс (Козенц), Ричард Рамси (Юрий Рамз), Александер Сазерленд (Sutherland), а также представители иных специальностей, связанных с корабельным делом, — пильщик досок «на службе его величества» Генри Уолтерс (Walters), флотский малярный мастер и «художник» Кристофер Уэллс (Веллс, Велес). Кроме них упоминаются портные Тобиас Шульц (Schultz) и Джон Эванс (Evans), столяр-краснодеревщик (cabinet maker) Джон Лаут (Lowth), мастер по изготовлению математических инструментов Бенджамин Скотт. Возможно, семьей ремесленников были Боттомы. Основателем фамилии стал некий Джозеф Боттом; его внук, тоже Джозеф (Осип Иванович), родившийся в 1720 г. в семье

Джона Боттома, стал ювелиром, специалистом по огранке драгоценных камней, и уже при Екатерине II занял место главного мастера Петергофской гранильной фабрики [28, с. 8]. Другая линия Боттомов вела происхождение от Джозефа Боттома Младшего, который, скорее всего, был братом Джона Боттома и, соответственно, сыном основателя династии. Метрики отражают историю этой семьи на протяжении нескольких поколений: неоднократно тот или иной Джозеф Боттом Младший становился Джозефом Старшим и называл, в свою очередь, родовым именем своего сына.

Военнослужащие в общине представлены мичманом (затем лейтенантом) Александром Гордоном, флотским подпоручиком (дослужившимся до вице-адмирала) Джеймсом Кеннеди, артиллеристом Джоном Лаутером (Lowther), флотскими капитанами Робертом Литтлом (Little) и Эдвардом Хейзом (Hays), контр-адмиралом Джорджем Пад-доном и его сыном капитан-командором Георгием Георгиевичем, вице-адмиралом Томасом Сандерсом, полковником Джорджем Мейером (Meyer), лейтенантом Ричардом Энгелем (Angel) и др. К этой социальной категории отнесены военные врачи — штаб-лекарь Джон Блинман (Блийман) и Генри Смит, хирурги Джон Гудзон (Гудцон), Уильям Митчелл и Джеймс Селкрик.

Очень малый процент от членов общины составляли государственные служащие (чиновники). Обращает на себя внимание тот факт, что британские купцы в качестве опытных коммерсантов привлекались к работе Коммерц-коллегии. С 1731 г. советником в Коммерц-коллегии состоял крупнейший бизнесмен петровской эпохи, знаток европейского делового мира Сэмюель Гартсайд (Самойло Гарцын). Он одним из первых стал использовать порт Санкт-Петербурга для вывоза за границу экспортных товаров — смолы, дегтя, пеньки. Используя различные уловки, Гартсайд закупал в Англии для Петра I военные корабли [26, с. 134—136]. Разорившись, Гартсайд начал службу в административном аппарате империи: сначала был бурмистром в Главном магистрате, затем асессором и советником Коммерц-коллегии. В целом, административная карьера Гартсайда была неудачной — его проекты по созданию разных мануфактурных предприятий и целых промышленных отраслей в России не получили одобрения, а сам он был признан «неискусным в делах и советах» и уволен с назначением пенсии в размере 300 руб. в год [26, с. 140]. Еще раньше (по меньшей мере, с 1720 г.) должность советника в Коммерц-коллегии занимал упоминавшийся купец из Эдинбурга Джейкоб Хьюит (Яков Гювит) [21, с. 1753]. Кроме Гартсайда и Хьюита, метрические записи содержат информацию о бухгалтере Чарльзе Гордоне, служившем в Адмиралтейств-коллегии, по меньшей мере, в 1741—1743 гг. [18, с. 121, 233, 414], и копиисте при великом князе Петре Федоровиче Жан-Жаке Цайсе (Зайсе, Zies) [25, л. 28].

С достаточной полнотой метрические журналы раскрывают такое явление, как социальная мобильность среди выходцев из Великобритании. Нередко богатые купцы и предприниматели разорялись, и их дети были вынуждены искать себе иной род занятий.

Например, Томас Келлерман, сын обанкротившегося в 1721 г. «московского торгового иноземца» Ивана Томасовича Келлермана, был вынужден поступить управляющим на сахарный завод [19, с. 54]. Томас Букер, сын купца Джона Букера (Ивана Букара) стал майором русской службы. Уильям Элмсейл (Элмзалл), владевший стеклодувным предприятием на Фонтанке, разорился в 1738 г. и поступил управляющим в дом вице-адмирала М. Х. Змаеви-ча [10, с. 54; 11, с. 101]. Однако были и примеры вертикальной мобильности, демонстрирующие характер социальных лифтов у британцев: сын кораблестроителя Ричарда Козенса, тоже Ричард, 1726 года рождения, в елизаветинскую эпоху стал видным купцом и промышленником, основателем одной из первых в России ситцевых мануфактур. Он женился на Маргарите Бозанке (Бузанкет), дочери французского купца-гугенота Жана Бузанкета1 [25, л. 34]. Его сестры вышли замуж за богатых коммерсантов: Сара Козенс — за Джона Кейли, в 1787—1795 гг. бывшего британским консулом в Санкт-Петербурге; а Мэри — за владельца петербургского сахарного завода Николая Канаваха [12, с. 17]. Схожим образом изменилось социальное положение членов семьи корабельного мастера Александра Сазерленда (Сутерланда) — его сыновья Джон (1742 г. р.) и Ричард (1739 г. р.) стали крупными предпринимателями. Ричард Сазерленд с 1778 г. был придворным банкиром и статским советником, получил баронский титул Российской империи. Жизнь его трагически оборвалась — он обанкротился и покончил самоубийством 4 октября 1791 г. [11, с. 107]. Любопытно, что в записи о погребении этот факт не отмечен и, надо полагать, родственникам самоубийцы не было отказано в его похоронах на обычном кладбище.

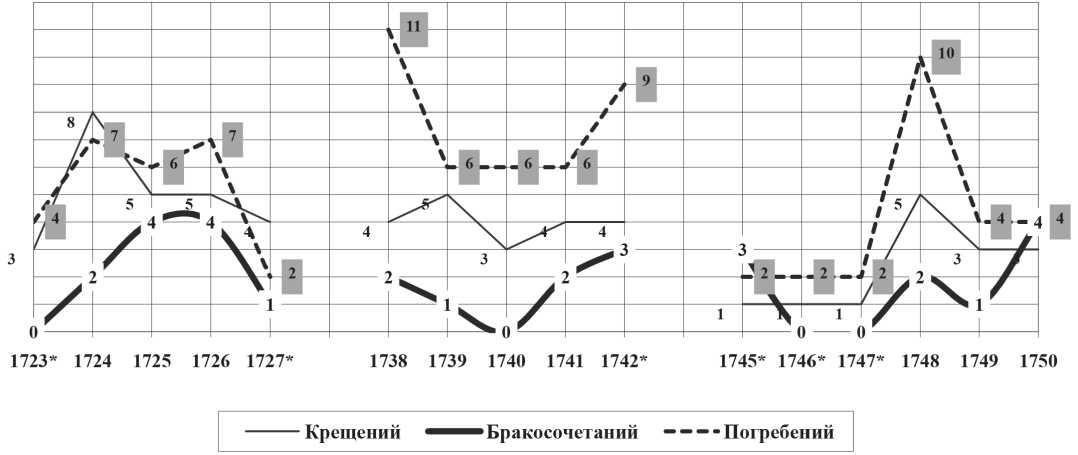

Некоторые социально-демографические характеристики англиканской общины следуют из анализа динамики проведенных в ней церковных обрядов (рис. 3). Обращает на себя внимание значительное превышение числа погребений по сравнению с крещениями новорожденных. Это может означать, с одной стороны, что во второй четверти XVIII в. в общине преобладали люди пожилого возраста; с другой стороны, показатели могли быть обусловлены большой детской смертностью. В любом случае, заключавшиеся в общине браки не обеспечивали естественное воспроизводство британской колонии, которая сохранялась и даже расширялась, вероятно, за счет новых иммигрантов. Превышение числа крещений над количеством погребений в общине наблюдается только во второй половине XVIII в. (особенно в конце столетия), с пропорциональным увеличением числа браков [1, с. 171].

В период 1723—1750 гг. в англиканской церкви Санкт-Петербурга было зарегистрировано рождение 61 ребенка (33 девочек и 28 мальчиков). Из них 13 детей умерли в возрасте до года, еще трое умерли в возрасте до пяти лет. Следовательно, показатель младенческой смертности в общине за эти годы составляет 21,3 %, детской смертности —

Рис. 3. Динамика крещений, бракосочетаний и погребений, совершенных в англиканской общине Санкт-Петербурга в 1723—1750 гг.1

24,6 %. Впрочем, за малой выборкой эти цифры не могут быть признаны статистически верными. Процент незаконнорожденных детей (прижитых вне зарегистрированного пастором брака) был очень низким — 4,9, что свидетельствует о непопулярности среди англикан внебрачных связей 1 2. В метрических журналах первой половины XVIII в. зафиксированы всего два случая незаконного сожительства — некоего Питера Стюарда с Маргарет Тиннз (в этом союзе родились дочери Элизабет и Мэри — соответственно, в 1724 и 1726 г.) и Джозефа Боттома (младшего) с Анной Елизаветой Шлетцер, упоминаемой в 1760 г.

Коллективный социальный портрет уроженцев Великобритании в Санкт-Петербурге первой половины XVIII столетия характеризуется особенными чертами. Как правило, британцы были представлены деловыми людьми, работавшими капиталом и специальными знаниями, чья профессиональная деятельность олицетворяла успехи их родины в различных сферах жизни общества и государства (экономике, технологиях, кораблестроении, военноморском деле). Это были люди семейные, преимущественно роднившиеся с членами своей общины и гораздо реже вступавшие в брак с представительницами других западноевропейских диаспор Санкт-Петербурга. Браки «англикан» с православными русскими женщинами в первой половине столетия вообще не были зафиксированы — подобные прецеденты возникают лишь в конце 1750-х годов. Социальная замкнутость британской колонии косвенным образом подтверждается фактом формирования из ее членов шутовской «Бенго-коллегии» при Петре I. «Бенго-коллегия, или Великобританский монастырь» была создана по аналогии с известным Всепьянейшим и всешутейшим собором для совместного служения Бахусу и массовых гуляний, главным образом, из английских купцов и промыш- ленников [20, с. 527—546]. Тот факт, что для англичан потребовалось создать особую «всешутейшую» организацию, свидетельствует, с одной стороны, о замкнутом характере их социального объединения (безусловно, англичане и шотландцы, соблюдая свои корпоративные интересы, стремились не отстать от тесного круга собутыльников царя), а с другой стороны, — о вероятном желании Петра I выразить иронию по поводу культуртрегерской миссии чопорных британцев, показывая их простыми пьяными бюргерами и буффонами23.

Существует точка зрения, будто англичане, особенно английские купцы, имели большое влияние в Санкт-Петербурге при Петре I — в подтверждение тому приводится именно их участие в мероприятиях «Бенго-коллегии», выражавшее близость «бахусоподражательных» британцев к царю [10, с. 30]. Думается, однако, что прав был С.Ф. Платонов, введший в оборот «Объявление о Великобританском монастыре» и другие связанные с ним документы, и полагавший, что англичане рядом неблагоприятных обстоятельств были принуждены заниматься подобным «вздором»: «…нельзя было работать с правительством, не участвуя в официальных маскарадах и попойках» [20, с. 544]. Коллективный социальный портрет британцев, созданный путем анализа метрических записей, являет нам людей с деловой хваткой, которые должны были твердо стоять на ногах, быть рачительными хозяевами и опытными дельцами. Однако нарративные источники вносят в этот портрет дополнительные штрихи и дают понять, что англичане не всегда чувствовали себя социально защищенными. В челобитной британских купцов 1726 г., подписанной Хиллом Эвансом, Генри Ходгкиным, Уильямом Элмсейлом и др. членами прихода, содержатся жалобы на отсутствие выгодных условий для торговли, ненадлежащее качество предоставляемых услуг по хранению товаров, подчеркивается неспособность купцов решать правовые и иные вопросы из-за незнания русского языка [27, с. 15—17]. Можно было бы счесть эти жалобы уловками коммерсантов, желавших добиться больших выгод, однако случаи реального банкротства английских предпринимателей подтверждают их неспособность выдерживать конкуренцию. Возможно, неустойчивое социально-экономическое положение британских купцов Санкт-Петербурга заставляло их усерднее других соблюдать «Бахусовы законы».

Вместе с тем в образовании «Бенго-коллегии», по-видимому, были повинны конкретные представители британской общины, славившиеся своей невоздержанностью в употреблении горячительных напитков. Выходцы из Британии неоднократно были замечены среди пьющих, либо среди жертв царских возлияний, почему и получили титул «бахусоподражательных». В 1724 г. Ричард Козенс, которого Петр I очень любил и с которым обходился без церемоний, построил очередной корабль, и после спуска судна на воду на его борту «страшно пили» [4, с. 240]. 1 февраля 1721 г. после многодневного карнавала, проходившего под председательством «Всешутейшего патриарха» Н. М. Зотова, от отравления алкоголем скончался Томас (Фома) Келлерман, глава известной торгово-промышленной фамилии1. Он состоял «игуменом и духовником» Великобританского монастыря, а его сын Иван Томасович был самим «митрополитом» [20, с. 528]. Шотландец на русской службе Питер Генри Брюс, ставший свидетелем смерти старшего Келлермана, так описал события: купец, после царской аудиенции с поглощением содержимого большого кубка («двойного орла»), придя домой, «…пожаловался, что ему плохо от выпитого; он сел, положив голову на стол и, казалось, заснул. Поскольку подобное случалось с ним постоянно (выделено мною — А. А. ), жена и дочери не обратили на это внимания, пока спустя некоторое время не заметили, что он мертв и окоченел. Это привело все семейство в огромное смятение» [6, с. 182]. Ранее упоминавшийся Сэмюель Гартсайд (Самойло Гарцын), «архиепи-скуп и чюдотворец» «Бенго-коллегии», был уволен в 1737 г. из Коммерц-коллегии за многие провинности, в том числе «за невоздержанием» [26, с. 140].

Прихожане англиканской церкви, в первую очередь должностные лица «Бенго-коллегии», были задействованы в «компании машкарада в С.-Питербурхе 1723 году». Следует отметить, что английские коммерсанты предстали в роли «французских мужиков», в то время как многие знатные и влиятельные участники маскарада были одеты в костюмы «кавалерские», «аббатские» и «венецианские нобельские» [4, с. 184]. Не было ли это также проявлением саркастического отношения императора к британским торговцам? Например, весьма уважаемые Петром корабельные мастера Р. Козенс, Дж. Най, Р. Броун и Р. Рамси явились на маскарад в шкиперском (то есть капитанском) обличье, которое не могло оскорбить даже самого царя [4, с. 193].

Сведения из метрических журналов англиканской церкви Санкт-Петербурга позволяют идентифицировать многих участников «великобританского сумасброднейшего собора в Бахусовом законе», о которых С. Ф. Платонов не смог собрать никаких сведений. Так, «инспектор и надзиратель» «Бенго-коллегии» Давыд Соломон — это купец Дэвид Сэлмон (David Salmon), уроженец Лондона, женатый на петербурженке Дороти Бирст [25, л. 20; 31, л. 18 об.]; «советник и губернатор сераглио» Осип Декинс — не кто иной, как коммерсант Джозеф Дайкинс (Joseph Daikins), скончавшийся в Петербурге 1726 г. [25, л. 21]; «профессор и доктор юрис севелис шевалер Стерлин» — купец Генри Стерлинг (Henry Sterling), женатый на дочери «шотландского джентльмена» Манипении [25, л. 20—20 об.]. Под «штап-лекарем и пинкал-смыцем или х…вым кузнецом Иваном Гудцоном» подразумевается хирург Джон Гудзон (John Goodson) [25, л. 20 об.]; «надзиратель рыбных промыслов и маляр Косой Велес» — это художник Кристофер Уэллс (Christopher Wells) [25, л. 20]; «ранжер и ягармейстер и сокольник Бенсъямин Гоч-кин» — коммерсант Бенджамин Ходгкин (Benjamin Hodgkin) [25, л. 20]. Возможно, под «мадам Мичел», «питательницей» братства, имеется в виду Мэри Митчелл (Mary Mitchel), супруга военного хирурга Уильяма [25, л. 27 об.]. Таким образом, на примере реконструкции состава «Бенго-коллегии» видно, что база данных петербургских англикан может быть полезной для проведения самых разных прикладных исследований.

Британская колония в Санкт-Петербурге первой половины XVIII столетия была небольшим, но заметным социальным образованием, привнесшим в город на Неве особый дух деловитости и эмпиризма. Метрические журналы англиканской церкви позволяют не только реконструировать колонию, но и оценить успехи социальной адаптации ее членов, а также состояние культурного обмена между британцами и другими жителями столицы. В целом, социальная адаптация выходцев из Великобритании при Петре I и его ближайших преемниках должна быть признана успешной — англичане и шотландцы заняли свою нишу в экономической и духовной жизни России. Они имели разнообразные связи (в том числе и конфессиональные) с немцами, французами и голландцами реформатского вероисповедания. Культурный же диалог с русским населением в первой половине века оказался затрудненным в силу обособленного характера англиканской общины и отсутствия широких социальных и конфессиональных связей с православным окружением.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00030 «Иностранцы Санкт-Петербурга в первой половине XVIII столетия по метрическим книгам инославных приходов».

Список литературы Англикане и иноземцы других конфессий в Санкт-Петербурге первой половины XVIII века по метрикам англиканского прихода

- Алакшин, А. Э. Протестантские общины в Петербурге в XVIII веке / А. Э. Алакшин. - Челябинск: ЧелГУ, 2006. - 415 с.

- Андреев, А. Н. База данных "Иностранцы Санкт-Петербурга первой половины XVIII века по метрическим записям англиканского прихода" [Электронный ресурс] / А. Н. Андреев, Ю. С. Андреева. - URL: https://culture.susu.ru/ attachments/article/6/Database%20of%20Petersburg%20Anglicans%20community%20in%20the%20first%20half%20of%20 18%20century.%20Project%20RFBR%2019-09-00030%20by%20A.N.%20Andreev.pdf (дата обращения: 27.06.2019).

- Андреев, А. Н. Католический социум Санкт-Петербурга по метрическим записям прихода Греческой слободы (1710-1740 гг.): опыт составления и изучения базы данных / А. Н. Андреев // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Социальногуманитарные науки». - 2019. - Т. 19. - № 3. - С. 6-15.

- Берхгольц, Ф.-В. Дневник камер-юнкера / Фридрих-Вильгельм Берхгольц // Юность державы. - М.: Фонд Сергея Дубова, 2000. - С. 9-324.

- Беспятых, Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях / Ю. Н. Беспятых. - Л.: Наука, 1991. - 280 с.