Анималистические образы в скульптуре и графике Владимира Васькина: от реализма к притче

Автор: Сангаджиева Дельгр Владимировна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Мир искусства: история, теория, методология

Статья в выпуске: 4 (32), 2022 года.

Бесплатный доступ

Исследование призвано выявить художественно-композиционные особенности, характер формообразования и стилизации анималистических образов из наследия заслуженного художника России Владимира Савельевича Васькина (1941-2022). Впервые введены в научный оборот его неопубликованные произведения из собрания Национального музея Республики Калмыкия и частных коллекций, использованы результаты искусствоведческих исследований. Проанализировано решение художником анималистических композиций и образов, определены истоки его интереса к изображениям животных, значение анималистических сюжетов, иллюстрирующих национальный эпос «Джангар», выявлены смысловые составляющие произведений. Раскрыта хронология трансформации жанра анималистики в работах мастера - от повествовательных натурных зарисовок животных до мифопоэтических произведений. Сделан вывод, что творчество В. С. Васькина обусловлено его этническим самосознанием, сформировано на фольклорных традициях калмыков и буддийском мировоззрении.

Анималистический жанр, анималистика, монументальная скульптура, графика, скульптор владимир васькин, искусство калмыкии, эпос

Короткий адрес: https://sciup.org/170198063

IDR: 170198063 | УДК: [[7.027+76]:7.042:[7.036.1+7.04.6]]:(470.47)”1966/2022” | DOI: 10.36343/SB.2022.32.4.008

Текст научной статьи Анималистические образы в скульптуре и графике Владимира Васькина: от реализма к притче

Анималистические сюжеты в искусстве Калмыкии ХХ–ХХI вв. как части общероссийской культуры откликаются на вызовы времени, актуальны в вопросах безопасности, защиты прав животных и сохранения биоразнообразия в современном мире.

Предметом настоящего исследования стали станковые скульптуры и графические листы, монументальные и декоративномонументальные композиции Владимира Семеновича Васькина (1941–2022), на которых животные являются важной частью замысла художника.

Древние источники, связанные с изображениями животных, отсылают к раннему периоду истории кочевых народов, от скифосибирского звериного стиля до раннекочевнического анимализма. В труде «Искусство народов Центральной Азии и звериный стиль» кандидат исторических наук В. А. Ко-реняко выдвигает несколько гипотез генезиса декоративно-прикладного искусства ой-ратов, предков современных калмыков, что способствует определению фундамента эстетических принципов культуры номадов [16, c. 18–20]. Исследователь считает, что искусство древних кочевников было главным образом фигуративным (анималистическим), а искусство кочевников средневековья — преимущественно орнаментальным [16, c. 12].

Утверждение о самодостаточности анималистического жанра в станковой скульптуре, описание характера подобных произведений, раскрытые в трудах В. А. Ватагина, художника и исследователя этого жанра [8, c. 99–101], имели большое влияние на формирование вкуса скульптора В. С. Васькина.

Различие терминов «анималистика» и «анималистический жанр», представление об их специфике подробно рассматриваются в статье Е. В. Гордеевой «Анималистика: вопросы терминологии и границы жанра» [10]. В трудах искусствоведов И. В. Портновой и Е. А. Туркиной сделан акцент на историческом аспекте развития анималистического жанра в скульптуре и малой пластике в России в ХХ в. [23] [24].

Понимание природы единства образа воина-всадника и его коня раскрыто в науч- ных трудах историка Р. С. Липец [18]. В исследованиях фольклористов и филологов Т. Г. Ба-санговой [2] и М. У. Монраева [19] уделяется внимание проблеме зоонимов в личных именах калмыков, а также выявлены мифологические истоки, связанные с животными в калмыцком фольклоре [18] [2] [19].

Состояние калмыцкой скульптуры ХХ в., обзоры выставочных и скульптурных проектов рассматриваются в избранных публикациях искусствоведов Н. В. Воронова [9], В. А. Коре-няко [15], С. М. Червонной [25] [26], С. Г. Баты-ревой [3] [4, с. 60–62, 114–115], Ц. М. Адучиева [1], в том числе и с анализом художественных поисков В. С. Васькина.

Настоящее исследование предпринимается с целью определения художественнокомпозиционных закономерностей, характера формообразования и стилизации образов, а также этапов развития и трансформации жанра анималистики в скульптурных и графических работах В. С. Васькина, от повествовательно-описательных набросков животных до аллегорических и мифопоэтических произведений. Кроме того, целесообразно также обозначить смысловые и тематические основы анималистической скульптуры В. С. Васькина, установить ее взаимосвязи с устным народным творчеством и буддийским мировоззрением калмыков.

Научные изыскания предполагали последовательный в хронологическом отношении анализ произведений художника, экспонировавшихся на персональных выставках (2011, 2016 и 2021 гг.) в Национальном музее Республики Калмыкия (Элиста), а также находящихся в архиве семьи художника, частных коллекциях и фондах упомянутого музея. Широко использованы результаты научных исследований отечественных искусствоведов и историков культуры.

В процессе изучения графики, станковых скульптур, пластики малых форм и памятников, созданных В. С. Васькиным в разных техниках и материалах, применялись сравнительный, историко-культурный и формально-стилистический методы анализа произведений искусства, а также некоторые методы, используемые в историографических исследованиях.

В представленной работе впервые проведен анализ произведений станковой и монументальной скульптуры анималистического жанра в Калмыкии. Выявление особенностей творческой манеры В. С. Васькина будет способствовать углублению научного понимания процессов, определявших содержание и тенденции развития калмыцкого национального искусства второй половины XX — начала XXI вв. как части общероссийского культурного процесса.

Объективный и полный анализ пластического языка скульптора Владимира Савельевича Васькина в начале творческого пути (конец 1960-х — начало 1970-х гг.) невозможен без учета влияния доминировавших в тот период в изобразительном искусстве страны принципов и традиций соцреализма, реализовывавшихся в синтезе с новыми формальными композиционными приемами актуального тогда «сурового стиля».

В. С. Васькин как профессиональный художник обучался и творчески формировался в пространстве российской реалистической школы изобразительного искусства. Учеба в Ростовском художественном училище им. М. Б. Грекова (1959–1962) и дальнейшее освоение специальности в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной (1962–1967) стали фундаментом, на котором основывалось все его дальнейшее творчество.

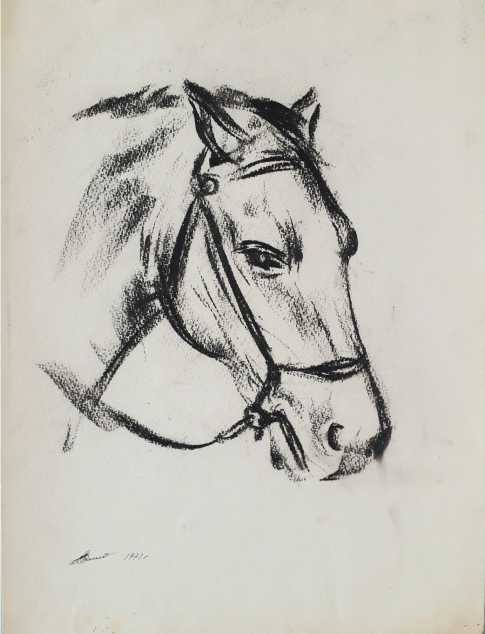

Заметным вкладом в его умение изображать животных стал опыт выполнения натурных набросков и зарисовок с живой лошади в учебном классе-мастерской народного художника СССР Евсея Евсеевича Моисеенко в стенах Академии художеств им. И. Е. Репина в Ленинграде [6, c. 224]. Редкий шанс для студента «мухинки» Владимира Васькина заниматься в «репинке», общаться с крупным советским живописцем появился благодаря личной просьбе Валентины Лаврентьевны Рыбалко, супруги Е. Е. Моисеенко [6, c. 78].

В. Л. Рыбалко, доцент кафедры архитектурно-монументальной скульптуры в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, убеждала своего студента из Калмыкии в том, что для начинающего художника наиболее ценна рабо- та с натуры. Она неоднократно напоминала студентам: «Натура дает огромный материал. Но она должна быть понята и преображена умом, воображением художника. И это должно быть поэтическое преображение» (Цит. по: [22, c. 44]).

В «бывшей батальной мастерской» Академии Художеств молодой студент Владимир Васькин, потомок донских казаков-калмыков, уроженцев станиц Власовской и Эркетинской Ростовской области, служивших в Войске Донском и проживавших рядом с конезаводами [6, с. 165], упорно, ежедневно и подолгу работал над точностью анатомической проработки изображения лошади в движении. Здесь он создает большую серию набросков и зарисовок в реалистических традициях.

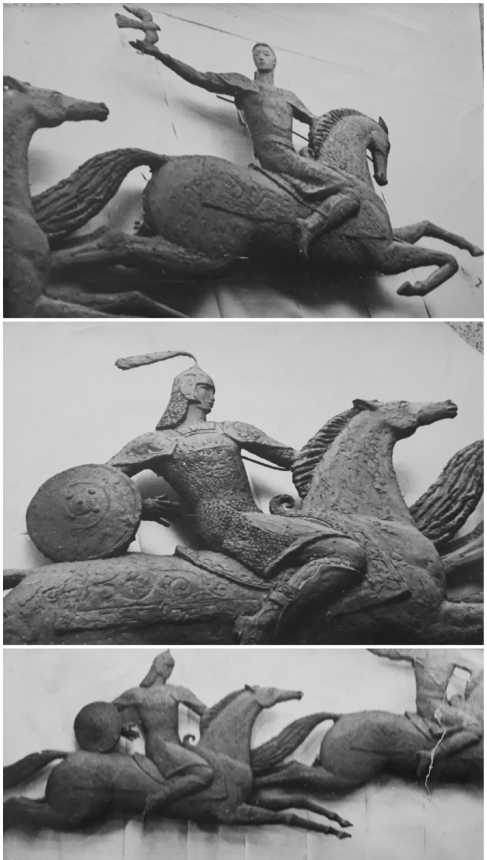

Опираясь на свой интерес к живой природе и историю своей семьи, для дипломного проекта Владимир Васькин выбрал тему калмыцкого эпоса «Джангар» и создал динамичную рельефную композицию «Джангариада» со стремительно летящими лошадьми и всадниками (1967) (рис. 1). Она стала его первым заметным художественным высказыванием, темой, которую В. С. Васькин всегда мечтал осуществить в реальном масштабе в Калмыкии и в которой мастером продемонстрировано одно из характерных для его будущего творчества направлений в скульптурной композиции [5, c. 19–21].

В этом проекте молодой художник представляет лошадей как главный пластический элемент барельефа, так как они придают образам наибольшую экспрессию и выражает ведущую эмоциональную составляющую произведения. На кафедре архитектурномонументальной скульптуры придавалось огромное значение работе над рельефом. Именно рельеф закладывает основы изобразительного восприятия формы, понимание музыки объемно-пластических линеарных ритмов [22, c. 158].

По мнению искусствоведа Н. В. Воронова, своему педагогу В. Л. Рыбалко скульптор обязан «умением мыслить, как монументалист». Его образное мышление сложилось в основном под ее влиянием. Но именно мышление, а не пластические приемы — здесь Владимир

Рис. 1. В. С. Васькин. «Джангариада», фрагменты дипломного проекта в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной

(1967). Фото из архива художника

Fig. 1. Vladimir Vaskin. Jangariada , fragments of the graduation project at the Mukhina Leningrad Higher

School of Art and Design (1967).

Photo from the artist’s archive

Савельевич упорно, иногда даже упрямо идет своим путем [9].

Дипломная работа В. С. Васькина носила монументально- декоративный характер, была рассчитана на выколотку в металле и предназначалась, по замыслу автора, для декора фасада нового строящегося в тот момент здания железнодорожного вокзала в Элисте, столице Калмыцкой АССР. Длина проектного эскиза составляла 5 метров, а выполненные в материале фрагменты свидетельствовали о развитом декоративном чувстве молодого скульптора и мастерстве обработки металла, сочетаемом с органичным, умелым использованием мотивов орнаментального узора [25, c. 6–9].

Конь как символ энергии, силы, скорости всегда привлекал авторов во многих странах, в мировой истории искусств существует масса примеров придания образу этого животного подобного символического значения. Перед скульптором стояла задача — выработать собственную неповторимую форму композиции в русле реалистических требований, в понимании монументальной и одновременно динамичной рельефной композиции.

Движение для В. С. Васькина — это бурная, вихревая динамика, она связана с изображением коней в экспрессивном рельефе на тему эпоса «Джангар», где запечатлены два скачущих всадника, на вытянутой руке первого из них — летящая птица. Расположенный по горизонтали рельеф передает стремительность скачки и свободный дух степного народа [9, c. 9]. В литературном источнике и в рельефе конь неразрывно, органично связан с героем повествования.

Несмотря на то, что дипломный проект молодого скульптора не был реализован в материале на задуманном объекте, тема, связанная с лошадьми, всадниками, образами богатырей из эпоса «Джангар», не оставляла художника в его творческих исканиях.

«Мир эпоса “Джангар” необычайно зоо-морфичен», — так утверждает исследователь калмыцкого народного эпоса Р. С. Липец [18, с. 143]. Это замечание особенно справедливо для зооморфных образных сравнений, используемых при передаче впечатления от расстояний, скорости перемещения, размеров различных объектов, ста́тей богатырских коней и достоинств самих богатырей [18, c. 79]. Среди описаний коня богатыря Хонгра много аллегорических сравнений и метафор:

«…С гладкими ребрами бегунец боевой,

С гордо посаженной, маленькой головой,

С парой прекрасных, подобных сверлам, очей,

С парой ножницевидных, высоких ушей,

С мягкой, изнеженной, как у зайца, спиной,

С грудью широкой такой, как простор степной,

С парой, как у тушкана, передних ног, Напоминающих на скаку два крыла…»

(отрывок из эпоса «Джангар», перевод с калмыц. С. И. Липкин) [11, c. 267].

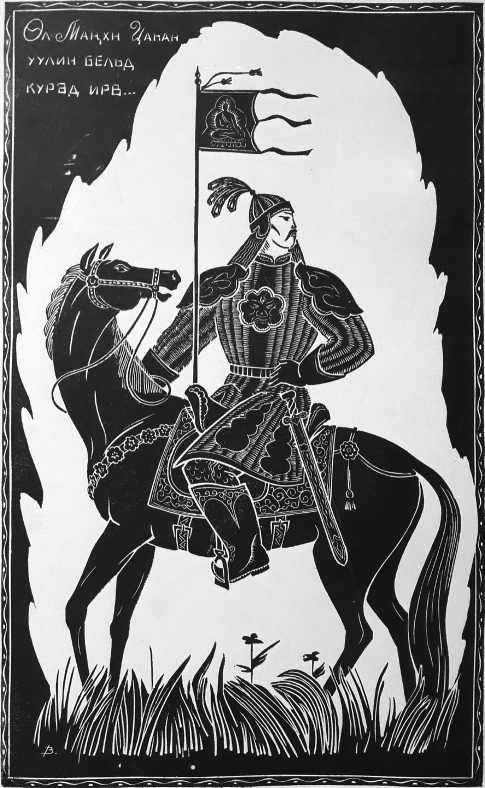

Литературовед и фольклорист Ю. М. Соколов называет эпос калмыков «эпосом прославленных всадников» и уточняет, что «ни один эпос не уделил столько любовного внимания обрисовке коня, уходу за ним, его повадок, красоты, егокачеств»[21, c.91]. На протяжении всей творческой биографии В. С. Васькина лошади и всадники, герои народного фольклора — главные персонажи многих его графи-ческихи скульптурных произведений(рис. 2).

На первых порах после окончания института получить работу — создание монументальной скульптуры — было сложно, поэтому В. С. Васькин ищет себя в графике, создавая произведения в технике линогравюры

Рис. 2. В. С. Васькин. «Голова лошади» (1971), уголь. Частная коллекция, фото автора

Fig. 2. Vladimir Vaskin. Horse’s Head (1971), charcoal. Private collection, photo of the author

[6, с. 108]. Стилистические приемы декоративной композиции с ее контрастностью, четкой силуэтной линией, с лаконичной стилизованной формой мы наблюдаем в серии «Джанга-риада» (1972) (рис. 3), а также в разработке образов лошадей для иллюстраций к книге Б. Б. Докрунова «Урлдан. Скачки» (1968) [12].

В ходе работы над серией линогравюр художник не забывает о наставлениях В. Л. Рыбалко: «подлинная декоративность — это прежде всего изобразительный синтез, ясность конструктивного мышления, гармония форм» [Цит. по: 22, с. 86].

«Фигуры калмыцких шахмат» (1971) были вырезаны из дерева В. С. Васькиным

Рис. 3. В. С. Васькин. «Джангар на коне». Из серии «Джангариада» (1972), линогравюра. Частная коллекция, фото автора

Fig. 3. Vladimir Vaskin. Jangar on Horseback . From the series Jangariada (1972), linocut. Private collection, photo of the author

Рис. 4. В .С. Васькин. Калмыцкие шахматы, белые фигуры (1974). Фото автора

Fig. 4. Vladimir Vaskin. Kalmyk chess, white pieces (1974). Author’s photo

ности, располагавшегося в Элисте, В. С. Васькин создает дизайн-проектную модель набора калмыцких шахматных фигур из пластмассы с деревянной шахматной доской для последующего изготовления их в серийном производстве в качестве сувенирной продукции. Это были в период, когда молодой скульптор только начинал изучать возможности этого материала. По правилам народных калмыцких шахмат, все фигуры имеют собственные оригинальные названия и внешний вид. Пешки ассоциировались с массовым скотом в хозяйстве калмыков — овцами, потому их соответственно изображали, а называли «көвүн» (мальчик), здесь можно наблюдать отождествление животного и человека. Фигура слона была заменена на верблюда и называлась «темян». Ладью заменила телега, которая использовалась ойрат-калмыками, а изображали ее в виде быка, основного тяглового животного кочевника. Шахматная фигура, оставшаяся без изменения по названию и форме,— конь, одно из важных животных в жизни калмыка-степняка [7]. В калмыцком эпосе «Джангар» конь понимает человека, владеет человеческой речью, в рамках эпического мировоззрения эти умения воспринимаются как вполне естественное явление, следовательно, и шахматный конь для игрока становится собеседником и товарищем. Серия деревянных шахматных фигур В. С. Васькина подтолкнула заинтересованных лиц из министерства местной промышленности Калмыцкой АССР решить вопрос о массовом введении калмыцких шахмат в современный обиход.

В 1973–1974 гг. по заказу «Горбытком-бината», предприятия местной промышлен- первые в советский период серийные авторские шахматы, доступные для потребителя в Калмыкии, в наборе которых привычные шахматные фигуры были заменены фигурами животных (рис. 4).

Идея смыслового наполнения интерьерного пространства визуальными образами калмыцкой ментальности прослеживается в первых самостоятельных творческих работах В. С. Васькина, созданных в техниках чеканки по металлу и резьбы по дереву для общественных зданий Элисты. В этих ранних произведениях конца 60-х — начала 70-х гг. ХХ в. автор обращается к одной из своих частых тем в монументально-декоративных работах — воспроизведению четырех видов одомашненных животных, которые всегда составляли основу хозяйства и жизни Калмыкии. Это овцы, коровы, лошади и верблюды, являвшиеся объектами устного народного творчества калмыков. Среди созданных В. С. Васькиным интерьерных рельефных анималистических композиций встречаются и животные «восточного» калмыцкого годового календаря, означающие названия месяцев, а также животные, связанные с калмыцкими тотемными именами-оберегами: белка — Кермен , свинья — Гаха , курица — Така , собака — Ноха , волк — Чон [19].

Наиболее запоминающимся в списке анималистических работ является рельеф

Рис. 5. В. С. Васькин. «Аранзал» (1969), дерево (Ковалев И.Н. Калмыцкий народный орнамент. Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 1970. С. 120)

Fig. 5. Vladimir Vaskin. Aranzal (1969), wood (Kovalev, I.N. (1970) Kalmyk Folk Ornament. Elista: Kalmyk Book

Publishing House. P. 120)

«Аранзал» (1968) (рис. 5), изготовленный из дерева для оформления интерьера книжного магазина «Теегин герл» («Свет в степи») (1968–1969) в Элисте. Круглый по своей форме рельеф с вписанным в него силуэтным изображением стилизованного коня Аранза-ла, любимого коня богатыря Джангара [25, c. 5–6], располагался на одной из стен. Кроме этого произведения в интерьере магазина были и другие композиции на темы героев

Рис. 6. В. С. Васькин. «Мечта» (1985), алюминий. Из собрания Национального музея Республики Калмыкия, фото автора

Fig. 6. Vladimir Vaskin. Dream (1985), aluminium. From the collection of the National Museum of the Republic of Kalmykia, photo of the author

калмыцкого эпоса «Джангар», которые удачно вписались в ажур деревянных перекрещивающихся реек, наподобие решеток терм в калмыцком жилище — ишкя гер [26, c. 205–206]. Работа в общественных пространствах в качестве скульптора вносит свои коррективы в произведения В. С. Васькина. Все чаще декоративная стилизация формы, как в рельефе «Аранзал», становится главным методом работы художника.

Исследователи скульптуры и керамики советского периода, искусствоведы И. В. Портнова и Е. А. Туркина подчеркивают, что в СССР в 1960–1980-е гг. ощущался всплеск развития анималистической скульптуры [23] [24]. Преимущественно в этом жанре многие художники видели возможность демонстрации своего творческого потенциала, камерного художественного высказывания в противовес идеологически ангажированным произведениям. Отсутствие больших работ, выполненных в русле официального искусства, является отличительной чертой творчества В. С. Васькина в советский период.

Как отмечает Н. В. Воронов, наиболее интересна с точки зрения национального содержания и пластики аллегорически-символическая композиция «Мечта» из цикла «Время» (1985) (рис. 6). Необычна интерпретация обозначенного в названии понятия — это скачущая свободная невзнузданная лошадь, чей полет ассоциируется с полетом мысли и воображения. Вместе с тем собственный конь — мечта каждого калмыцкого юноши в недалеком прошлом. Эта работа художника как станковая скульптура выполнена в алюминии, поскольку металл дает возможность лучше выявить стремительность бега коня, общую ажурность и декоративность ком- позиции и ее отдельных деталей [9, с. 11].

Важную мысль подчеркивает народ- ный поэт Калмыкии Давид Кугультинов, говоря о понимании творчества земляка зрителями разной ментальности и мировоззрения: «У Владимира Васькина свое восприятие мира, и мир, трансформированный его видением, отражается в его палитре, естественно, высвеченным индивидуальностью художника. Во всех его произведениях национальное становится интернациональным с помощью его души и сердца, а не узких глаз и бешмета» [17].

По мнению В. А. Кореняко, «для работ В. Васькина характерны тщательная обработка поверхности, внимательное отношение к материалу в сочетании с лаконичной выразительностью моделировки. Васькин больше внимания уделяет свежести восприятия, непосредственности и целостности чувств. Большую роль в его творчестве играет внимание к декоративному аспекту пластических произведений: в станковой скульптуре (особенно в композициях) четко проявляется основная линия его творчества — “монументальнодекоративная”» [15, с. 204].

Ц. М. Адучиев в статье о скульпторах Калмыкии также замечает, что Владимир Васькин тяготеет к декоративизму, в его работах ярко выражено лирическое начало [1].

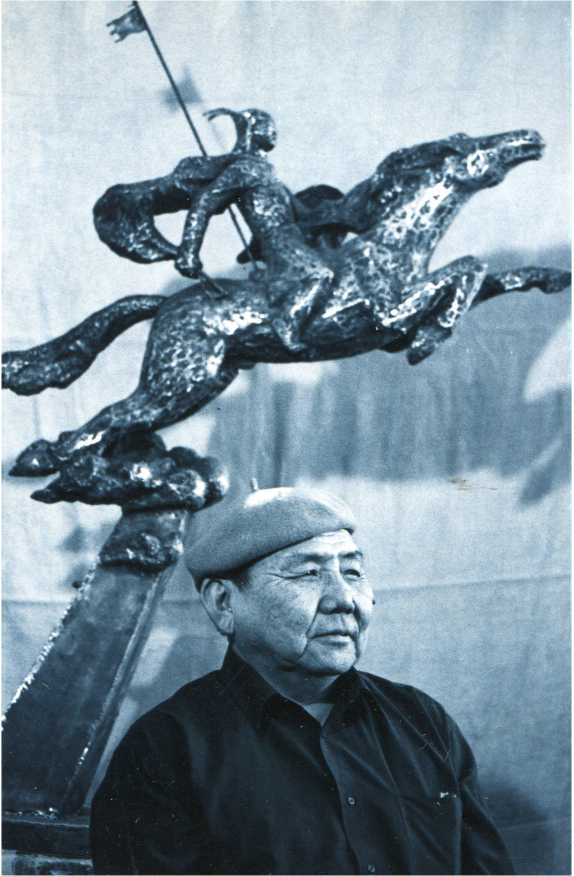

Конь в единстве с всадником становится устойчивым характерным композиционным приемом в его в монументальном памятнике «Аюка-хан» (2004), установленном в городе Цаган-Амане в Калмыкии (мастер-литейщик С. В. Коробейников) [27, c. 92], а также в монументально-декоративной композиции «Джангариада» (2001) из коллекции Национального музея Республики Калмыкия. Скульптура из кованой меди «Джан-гариада» была изготовлена как проектная модель для полноценного монумента, но воплотить свою идею В. С. Васькину не удалось из-за не зависящих от него причин. В этих двух произведениях фигура коня — один из важных смыслообразующих элементов композиции, передающий эпический образ всадника. К тому же в этих скульптурах автор придерживается точного зоологического сходства в анатомии лошади, не пытается деформировать ее художественной стилизацией (рис. 7).

Как отмечает искусствовед С. Г. Батыре-ва, с возрастом творец все больше притягивается к своим истокам. И это естественный путь художника, осмысливающего себя в пространстве и времени национальной культуры [3, с. 5]. Однако у В. С. Васькина этот интерес и жажда познания культурного кода своего этноса появились с самых первых шагов многотрудного пути художественных исканий. Этот путь поиска духовных ориентиров был обусловлен и определяем самим ходом истории страны. Трудные годы детства скульптора совпали с депортацией калмыков в Сибирь, когда говорить о своей национальной идентичности было небезопасно. Поэтому с самого начала своего становления как художника он интуитивно выбирает язык аллегории и ино- сказания, что подсказывает ему форму и стилистику произведений. Свою цель скульптор видит в «оживлении» родников национального самосознания и культурной преемственности, развитии и восстановлении того, что было утеряно в калмыцком искусстве в 30– 50-х гг. ХХ в.

«ХХ век» (2010) — станковая скульптура, выполненная методом ковки из меди, была отмечена зрителями на различных художественных выставках благодаря своей необычной композиции. Скульптор представляет судьбу двадцатого века как образ истерзанной лошади, у которой видна огромная незаживающая рана, как от взрыва снаряда. Историю он воспринимает через собственные переживания военного детства, голод и лишения в годы депортации. Послевоенная разруха, личные трагедии и потери — все это трансформиро-

Рис. 8. В. С. Васькин. ХХ век (2010), медь. Частная коллекция, фото автора валось в динамичный запоминающийся зрительный образ, где душевная травма автора и боль лошади кричат о том, как драматичен этот исторический этап [20]. В этом произведении В. С. Васькин предстает перед публикой как скульптор-мыслитель со своим философским пониманием жизни. Здесь он говорит образным языком о противостоянии личности и общества, выносит трагическую тему на общественную трибуну, дает повод для продолжения публичной дискуссии (рис. 8).

Анималистика В. С. Васькина, развивая эпический жанр, не ограничивается только изображением коней и всадников, хотя они занимают центральное место в творчестве. Художник обращается к другим знакомым образам, заставляя зрителя считывать подлинный подтекст произведения.

Художественная концепция монументально-декоративного изваяния из песчаника «Два мира» (1997) имеет метафоричную основу, что прослеживается в ее мифопоэтическом образном строе (рис. 9). В этой композиции, по мнению С. Г. Батыревой, в «притчеобразной форме провозглашается: животный мир, как и другие формы жизни, не отделим от человеческого бытия. Актуальный в экологической значимости лозунг осмыслен автором выразительными средствами монументальной пластики» [4, c. 115].

Необходимо упомянуть об аспекте визуального восприятия данной компози-

Рис. 9. В. С. Васькин. «Два мира» (1997), песчаник. Фото из открытых источников

Fig. 8. Vladimir Vaskin. XX century (2010), copper. Private collection, photo of the author

Fig. 9. Vladimir Vaskin. Two Worlds (1997), sandstone. Photos from an open source

Рис. 10. В. С. Васькин. «Лошадка» (1998), металл. Частная коллекция, фото автора

Fig. 10. Vladimir Vaskin. Horse (1998), metal. Private collection, photo of the author ции, уместно интегрированной в городское пространство Элисты и органично взаимодействующей с ритмом жизни горожан [28, c. 183]. Расположение скульптуры на оживленной пешеходной аллее не исключает тактильного взаимодействие со зрителем. Отсюда появляется необходимость в тщательной проработке формы, ориентированной на выявление декоративных качеств работы, способствующих трансляции смысла послания автора.

Жанр притчи влечет своей направленностью к первоосновам человеческого существования, к мифу о создании мира и противопоставлению Востока и Запада. В этой композиции В. С. Васькин отсылает зрителя к известному скульптурному изваянию времен древней столицы монголов Каракорум, образу гранитной черепахи, находящейся к северу от территории храмового комплекса буддийского монастыря Эрдени-Дзу в Монголии [14]. Таким образом скульптор фиксирует преемственность и свою сопричастность культуре монгольских кочевников.

Поиски стиля и формы в лаконичных и емких изображениях заметны в конце

90-х гг. ХХ в. в пластике небольших станковых скульптур «Лошадка» (1998) (рис. 10) и «Мальчик на быке» (1998). Эти произведения отличаются способом изготовления, здесь В. С. Васькин использует метод отливки из металла на основе замещенной восковой формы. Для калмыцкого искусства эти работы уникальны тем, что для их создания воспроизводится древняя техника отливки металлических скульптур. Первоначально художник лепит образы из мягких восковых пластин для следующего этапа — создания формы для литья. В дальнейшем в многокомпонентную композитную форму заливается горячий сплав, соответственно, воск плавится, а пустоты замещаются металлом. Эти работы были созданы в сотрудничестве с мастером-литейщиком из Элисты С. В. Коробейниковым.

Скульптурные произведения В. С. Васькина, выполненные в начале ХХI в., все чаще обретают значение притчи. Она становится способом авторского обобщения, когда художник использует емкость и содержательность формы своего творения для разговора со зрителем о волнующих нравственных проблемах.

Деревянная скульптура «Сова» (2013) при небольших размерах отвечает требованиям монументальной круглой скульптуры, ее облик рассчитан на обзор со всех точек зрения. В различных мифопоэтических традициях сова рассматривается как хтонический образ [13, с. 346–349], но в трактовке В. С. Васькина она наделена привлекательными качествами спокойствия и мудрости, воспринимается как иллюстрация к калмыцкой народной сказке «Почему у совы нет ноздрей».

«Яйцо или курица?» (2012) — это вырубленная из мрамора работа В. С. Васькина в жанре малой пластики. Она стала результатом размышлений мастера на тему вечного конфликта поколений, а также его ответом на логический парадокс, известный со времен античных философов.

Процесс творчества в анималистической теме открыл новые возможности в интерпретации художественных замыслов при работе над парными скульптурами «Снежные львы» (2008), которые находятся у входа в центральный буддийский храм (хурул) «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в Элисте. Обраще- ние к культовой скульптуре невозможно без знаний буддийской философии и традиций буддийского искусства, являющихся важной основой многих произведений автора. Для художника, выросшего в семье, где чтили буддийские традиции, мыслить и творить в гармонии со своими религиозными убеждениями –естественный и ответственный процесс. «Снежные львы» были выполнены после того, как скульптор В. С. Васькин создал алтарную девятиметровую «Статую Будды Шакьямуни» (2006) для главного молельного зала (дугана) в самом большом хуруле Калмыкии [27, c. 93]. Отлитые из композитного материала и впоследствии расписанные хурульным художником Дорджи Вангчугом фигуры снежных львов созданы в декоративной стилистике тибетской буддийской традиции. Это защитные сакральные образы, которые являются стражами входа в буддийский храм и олицетворяют отвагу, решимость и жизнерадостность (рис. 11).

Анализ скульптурного и графического творчества В. С. Васькина приводит к выводу о том, что анималистика занимает значительное место в его художественном наследии, а затрагиваемые мастером темы оригинальны и актуальны для зрителей и исследователей.

Истоки анималистики в творчестве калмыцкого художника восходят к зооморфным образам и ментальности кочевника-скотовода. Семантика анималистических образов как в скульптуре, так и в графике В. С. Васькина неразрывно связана с устным народным творчеством, в котором обозначения месяцев и годов в калмыцком календаре имеют названия животных, а также с тотемными именами калмыков — зоонимами. Одним из частых и важных анималистических образов художника является конь — главный друг и соратник богатырей, героев калмыцкого эпоса «Джангар».

В основе творчества В. С. Васькина заложено буддийское мировоззрение, предполагающее равноправное отношение к человеку и к животным, выступающее за непричине-ние вреда живым существам. Самобытный художественный стиль скульптора сложился в результате синтеза его жизненного и твор-

Рис. 11. В. С. Васькин. «Снежный лев» (2007), композитный материал, роспись. Фото автора Fig. 11. Vladimir Vaskin. Snow Lion (2007), composite material, painting. Author’s photo ческого опыта, соединившего в себе российское академическое художественное образование с глубокими знаниями традиционной народной культуры и фольклора калмыков. Анималистика в творчестве В. С. Васькина отличается от популярного описательноповествовательного способа репрезентации образов, более привычного в анималистической пластике России второй половины ХХ в.

Трансформация изобразительного языка скульптора к началу ХХI в. происходит по траектории : реализм — декоративизм — притча. Таким образом, выделяется структура, на основе которой формируется многогранная палитра художественных образов мастера.

Рассматривая анималистическое направление в творчестве скульптора В. С. Васькина, следует отметить, что в нем заметнее всего прослеживается взаимосвязь разных видов пластических искусств — это монументальная основательность скульптурной формы, четкая запоминающаяся силуэтная графичная линия, глубокий цвет материала произведения — все работает на цельность художественного образа.

Скульптуры В. С. Васькина транслируют для публики авторский взгляд на знакомые анималистические изображения, где аллегорическая и мифопоэтическая образность лежит в основе художественного стиля, подобное понимание темы уникально и заинтересовывает думающего зрителя.

Animal Images in Sculpture and Graphics by Vladimir Vaskin:

From Realism to Parable

Список литературы Анималистические образы в скульптуре и графике Владимира Васькина: от реализма к притче

- Адучиев Ц. М. Скульпторы Калмыкии // Теегин герл. Элиста: Калмыцкое книж. изд-во, 1983. № 1. C. 99–101.

- Басангова Т. Г. Животные в калмыцком фольклоре. Элиста: КалмГУ, 2019.

- Батырева С. Г. Время и пространство скульптора Владимира Васькина. Элиста: Джангар, 2001.

- Батырева С. Г. Изобразительное искусство Калмыкии ХХ век (1957–2000 гг.): монография. Элиста: Калмыцкий ин-т гуманит. исслед. РАН, 2014.

- Ванькаев В. В. Культовый скульптор // Баирта. 2021. № 1.. C. 19–21.

- Васькин В. С. Зов родного края. Чебоксары: Тип. Брындиных, 2014.

- Васькин Г. С. Калмыцкие шахматы. Элиста: Джангар, 2005.

- Ватагин В. А. Воспоминания. Записки анималиста. М.: Советский художник, 1980.

- Воронов Н. В. Скульптор Васькин В. С. // Владимир Савельевич Васькин: каталог выставки. М.: Советский художник, 1990. С. 9–11

- Гордеева Е. В. Анималистика: вопросы терминологии и границ жанра [Электронный ресурс] // Искусство Евразии. 2019. № 4 (15). С. 301–322. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.04.021.

- Джангар. Калмыцкий народный эпос. Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 1971.

- Докрунов Б. Б. Урлдан. Скачки. Элиста: Калмыцкое книж. изд-во, 1968.

- Иванов В. В, Топоров В. И. Птицы. Мифы народов мира. Энциклопедия. М.: Сов. Энциклопедия, 1982. Т. 2.

- Киселёв С. В. Каменная черепаха, «бежавшая» из Каракорума // Монгольский археологический сборник. М.: Акад. наук СССР, 1962. C. 65–67.

- Кореняко В. А. Работы мастеров Калмыкии // Советская скульптура. М.: Сов. художник. 1983. C. 201–206.

- Кореняко В. А. Искусство народов Центральной Азии и звериный стиль. М.: Восточная литература, 2002.

- Кугультинов Д. Н. Статья для каталога выставки // Владимир Савельевич Васькин: каталог выставки. М.: Сов. художник, 1990. C. 13.

- Липец Р. С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.: Наука, 1984.

- Монраев М. У. Калмыцкие личные имена (семантика). Элиста: Герел, 2012.

- Сангаджиева Д. В., Сангаджиева Н. З. Тема депортации калмыцкого народа в творчестве заслуженного художника России Васькина В. С. // Пальмовский вестник: № 4 (1). Элиста: Национальный музей Республики Калмыкия, 2019. C. 180–185.

- Cоколов Ю. М. «Джангар» и эпос народов СССР // О «Джангаре»: сб. материалов, посвящ. 500-летию калмыцкого народного эпоса. Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 1963. С. 3–10.

- Станкевич Н. И. Валентина Лаврентьевна Рыбалко. Л.: Художник РСФСР, 1986.

- Портнова И. В. Формирование анималистического образа в монументально-декоративной скульптуре ХХ века // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2010. № 4 (36). С. 248–246.

- Портнова И. В., Туркина Е. А. Отечественная анималистика ХХ века. Сложение новой концепции образа в скульптуре и графике // Известия Самарского научного центра РАН, 2015. Т. 17. № 1 (3). С. 765–769.

- Червонная С. М. Владимир Васькин // Художники Калмыкии. Элиста: Калмыцкое кн. из-во, 1979. С. 5–6.

- Червонная С. М. Искусство автономных республик, автономных областей и округов РСФСР // История искусства народов СССР. Т. 9. М.: Изобразительное иск-во, 1982. С. 205–206.

- Художники Калмыкии. Элиста: Джангар, 2009.

- Элиста: Диалог времен. Памятники истории и культуры. Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 2004.