Аномалии преморбидной личности и личностные расстройства ВИЧ-инфицированных

Автор: Хритинин Дмитрий Федорович, Новиков Владимир Владимирович

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 2 (87), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются преморбидные личностные характеристики, наблюдающиеся у ВИЧ-инфицированных с психическими расстройствами, обусловленными ВИЧ-инфекцией. Выявлено, что в развитии психических расстройств важную роль имеет фактор преморбидной личности.

Вич-инфекция, психические расстройства, преморбидная личность, расстройства личности

Короткий адрес: https://sciup.org/14295807

IDR: 14295807 | УДК: 616.89-008.15:616-022.7

Текст научной статьи Аномалии преморбидной личности и личностные расстройства ВИЧ-инфицированных

ББК Р645.093.3-3

АНОМАЛИИ ПРЕМОРБИДНОЙ

ЛИЧНОСТИ И ЛИЧНОСТНЫЕ РАССТРОЙСТВА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

Хритинин Д. Ф.1*, Новиков В. В.2

-

1 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России

119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

-

2 ФПДО ГБОУ ВПО Рязанский ГМУ

им. акад. И. П. Павлова Минздрава России

390026, Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9

В статье рассматриваются преморбидные личностные характеристики, наблюдающиеся у ВИЧ-инфицированных с психическими расстройствами, обусловленными ВИЧ-инфекцией. Выявлено, что в развитии психических расстройств важную роль имеет фактор преморбидной личности. Кл ючевые слова : ВИЧ-инфекция, психические расстройства, преморбидная личность, расстройства личности.

ABNORMAL PREMORBID PERSONALITY TRAITS AND PERSONALITY DISORDERS IN PEOPLE INFECTED BY HIV. Khritinin D. F.1, Novikov V. V.2 1 I. M. Sechenov First Moscow State Medical University of Ministry of Healthcare of Russia. Trubetskaya Street 8, Building 2, 119991, Moscow, Russia . 2 I. P. Pavlov Ryazan State Medical University of Ministry of Healthcare of Russia. Vysokovol’tnaya Street 9, 390026, Ryazan, Russia. In this article the authors present premorbid personality traits observed in persons with mental disorders conditioned by HIV infection. The authors revealed that in the development of mental disorders that factor of premorbid personality is of significance. Keywords : HIV-infection, mental disorders, premorbid personality, personality disorders.

Согласно материалам Федерального научнометодического Центра МЗ РФ по профилактике и борьбе со СПИДом, в 2013–2014 гг. в России продолжает ухудшаться эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции, происходит рост частоты выявления новых случаев ВИЧ-инфекции у обследованных по клиническим показаниям, отмечается увеличение инфицированных ВИЧ с клинически развернутыми формами заболевания, а результаты тестирования на ВИЧ показывают рост распространенности ВИЧ-

-

* Хритинин Дмитрий Федорович – член-корр. РАН, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии, д-р мед. наук

Новиков Владимир Владимирович – доцент кафедры психиатрии и психотерапии, канд. мед. наук. E-mail: novlad2006@yandex.ru Телефоны: 89109024594, 8(4912)339946

инфекции и среди уязвимых групп (ПИН, МСМ, КСР, заключенные), в особенности это касается лиц, имеющих инфекции, передающиеся половым путем, а также к и среди основного населения [3, 13]. О том, что эпидемия ВИЧ-инфекции распространяется «недопустимыми темпами», также говорится в проекте итогового заявления «Четвертой конференции по ВИЧ/СПИДУ в Восточной Европе и Центральной Азии» (12—13 мая 2014 г., Москва) [12]. Этот рост, особенно в группах риска, связан с определенными личностными особенностями, обусловливающими склонность к «рискованному поведению» [1]. Помимо того, «фактор пре-морбидной личности» определяет патопластику психических расстройств, связанных с ВИЧ-инфекцией, и расстройств зрелой личности. Это диктует необходимость исследования психических расстройств, наблюдающихся у ВИЧ-инфицированных, в связи с фактором премор-бидной личности.

Цель исследования . Изучение клиникопсихопатологических особенностей психических расстройств при ВИЧ-инфекции в их связи с особенностями преморбидной личности для разработки наиболее значимых диагностических и прогностических критериев этих расстройств и улучшения качества жизни больных.

Материал и методы . Нами было проведено исследование смешанной по половому составу выборки 250 ВИЧ-инфицированных в возрастном интервале от 20 до 50 лет,

Комплексное изучение клинико-психопатологических особенностей проводилось с использованием клинического метода, изучения анамнеза и ретроспективного анализа медицинской документации, лабораторных исследований и психометрических шкал (ТОБОЛ).

Группу контроля составили 50 ВИЧ-негативных потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) в состоянии ремиссии, соответствующего возраста.

Нами было выяснено, что психические расстройства при ВИЧ-инфекции нозологически гетерогенны и в подавляющем большинстве случаев представляют собой коморбидные формы психической патологии. В частности расстройства личности и поведения в зрелом возрасте выявлены в 76,4 % случаев (против 29 % в контрольной группе, p<0,05) в сочетании с психогенно-реактивными (67,2 и 14,0 %, p<0,05) и экзогенно-органическими психическими расстройствами (84,4 и 42,0 %, p<0,05), выступая предиспонирующей составляющей психических расстройств, как и злоупотребление ПАВ (84,8 %).

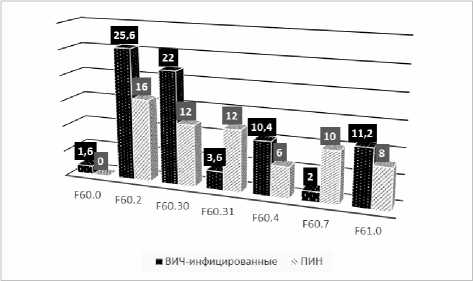

Структура расстройств зрелой личности, наблюдающихся у ВИЧ-инфицированных, представлена на рисунке 1.

Рис. 1 . Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (МКБ-10) (%)

Согласно нашим наблюдениям, среди личностной патологии, встречающейся среди ВИЧ-инфицированных, доминировали (p<0,05): дис-социальное (25,6 и 16,0 %), эмоционально неустойчивое (22,0 и 12,0 %) и истерическое (10,4 и 6,0 %) расстройства, определяя характеристики больных, создающие высокий поведенческий риск в плане инфицирования ВИЧ и развития коморбидных психических расстройств.

В частности это проявляется поверхностностью в переживании аффекта, внушаемостью, подражательностью, стремлением к признанию в сочетании с низкими моральными нормами у лиц с истерическим расстройством личности; асоциальностью, эгоцентризмом, неспособностью испытывать чувство вины у диссоциаль-ных личностей; импульсивностью и напряженностью аффектов у эмоционально неустойчивых лиц, что в целом предопределяет прогностическую несостоятельность и способствует аддиктивному и промискуитетному поведению.

Психопатии, являясь отдельной нозологической группой, традиционно рассматривались отечественными исследователями как состояния, строго соответствующие клиническим критериям П. Б. Ганнушкина и имеющие определенную динамику [4, 6, 7]. При этом наиболее значимыми факторами, определяющими их клинико-динамические особенности, являются конституционально-генетический, микросоциальные влияния и раннее экзогенно-органическое поражение головного мозга [5, 10]. В этом контексте особый интерес, на наш взгляд, представляет преморбидная личность инфицированного, поскольку именно она определяет степень «соматогенной» и «нозогенной» уязвимости при ВИЧ-инфицировании, что будет способствовать последующему развитию и психических расстройств, и личностных сдвигов [8, 9].

Согласно полученным нами данным, 44,0 % ВИЧ-позитивных воспитывались в неполных семьях, 42,7 % – в полных семьях, 9,6 % – с отчимом, мачехой или двумя приемными родителями, то есть истинно «родительских» семей 33,0%.

Достаточно часто (13,3 %, р<0,05) наблюдались пациенты, которые воспитывались в интернате либо находились на попечении у бабушек или других членов семьи (6 %). Родители 72,5 % ВИЧ-инфицированных злоупотребляли алкоголем (в 47,7 % случаев – оба родителя), у 22 ВИЧ-инфицированных (10,1 %) родители лишены родительских прав. В 50,0 % случаев воспитанием ребенка занимался только один из родителей (включая вновь пришедших в семью), а совместное участие в воспитании они принимали только в 30,7 %.

При этом следует заметить, что последовательное, гармоничное воспитание, характеризующееся достаточной степенью эмоциональной теплоты, заботы и поддержки, наблюдалось только у 7,3 % ВИЧ-инфицированных, в то время как подавляющее большинство (92,7 %) оценивало воспитание как непоследовательное, дисгармоничное. Безнадзорное воспитание (гипоопека), когда ребенок предоставлен самому себе, наблюдалось у 92 человек (42,2 %). Часто встречались жестокие взаимоотношения с детьми (14,7 %) в виде насилия или эмоциональной враждебности, эмоциональное отвержение (11,9 %) с игнорированием потребностей ребенка. Дефект воспитания в виде чрезмерной опеки, мелочного контроля и постоянных запретов выявлен у 23 пациентов (10,5 %). 17 человек (7,8 и 4,0 %, р<0,05) воспитывались в условиях «кумира семьи». Несоответствующие возрасту моральные требования предъявляли 5,5 % больных. Отметим, что данные стили воспитания существовали на фоне ссор и конфликтов в родительской семье или безразличных, холодных супружеских отношений (суммарно 91,7 %).

Составленный нами «социальный портрет» ВИЧ-инфицированных пациентов характеризует их как социально уязвимых, одиноких (72 %) лиц, без определенных занятий (58,4 %), в среднем возрасте 30,6±6,3 года, злоупотребляющих ПАВ (84,8 %), безработных (63,6 %), со средним (среднеспециальным) (88,5 %) образованием, инфицированных парентеральным путем при инъекционном употреблении наркотиков (61,2 %), реже половым путем (38,8 %). Среди них 66,4 % мужчин, 33,6 % женщин, причем мужчины старше женщин (33,4±5,4 и 25,1±3,5 года). 53,4 % ВИЧ-позитивных имели приводы в полицию и/или состояли на учете в отделении по делам несовершеннолетних. 32,7 % ВИЧ-инфицированных были судимы (в том числе условно), как правило, в связи с наркопотреблением.

Ретроспективный анализ особенностей поведения ВИЧ-инфицированных показал, что в детско-подростковом возрасте у них имели место расстройства поведения, соответствующие современным клиническим критериям.

Несоциализированное расстройство поведения как сочетание преимущественно открыто-или скрыто-деструктивных проявлений (агрессивного и диссоциального поведения) с социальной изоляцией наблюдалось в анамнезе у 15,2 % ВИЧ-инфицированных, в подавляющем большинстве (86,8 %) выявлено раннее начало (≤14 лет).

Социализированное расстройство поведения включало подобные деструктивные деликты в сочетании с реакцией группирования и анамнестически прослеживалось у 16,8 % больных, причем у трети пациентов с ранним началом.

Оппозиционно-вызывающее расстройство поведения характеризовалось превалированием открыто- или скрыто-недеструктивных паттернов и в детско-подростковом возрасте наблюдалось у 30,8 % обследуемых, среди которых доминировали (97,4 %) лица с ранним началом поведенческих отклонений.

Патохарактерологические реакции (оппозиции, имитации, эмансипации, группирования со сверстниками) отмечены в анамнезе у 51 больного, начало во всех случаях ≤ 14 лет.

Важной преморбидной индивидуальноличностной характеристикой обследованных ВИЧ-инфицированных была склонность к «рискованному поведению», которая включала три ведущих составляющих: сексуальную, аддик-тивную и социально-дезадаптивную.

Социально-дезадаптивный компонент рассмотрен нами выше и включает расстройства поведения в детско-подростковом возрасте и их динамику в расстройства зрелой личности, высокие показатели «криминального анамнеза», приемлемость асоциального поведения.

Рискованное сексуальное поведение проявлялось тем, что значительное число (суммарно 88,5 %) ВИЧ-инфецированных начали половую жизнь в несовершеннолетнем возрасте, имеют двух и более постоянных половых партнеров (суммарно 56,4 %), эпизодические или регулярные случайные половые связи (суммарно 214 человек – 98,2 %), при этом защищенный секс практикуется редко (21,6 и 64,0 %, p<0,05). Наблюдалась высокая частота инфекций, передающихся половым путем (суммарно 126 человек – 50,4 % и 9 человек – 18 %; р<0,05).

Выявленное промискуитетное поведение тесно связано с употреблением ПАВ – секс на фоне наркопотребления, в том числе случайные сексуальные связи, секс с несколькими партнерами, незащищенный половой акт. Сексуальная активность 53,8 % ВИЧ-инфицированных наркопотребителей проявлялась полигамией, частой сменой половых партнеров.

Несмотря на достаточную информированность о возможных путях инфицирования ВИЧ рискованное (сексуальное и связанное с по- треблением наркотиков) поведение отражало недооценку степени реального риска заражения.

ВИЧ-инфицированные ПИН (173 – 69,2 %) являлись и носителями рискованного аддик-тивного поведения, что проявилось ранним возрастом начала инъекционного наркопотребления – в 68,8 % случаев он пришелся на возрастной интервал от 15 до 20 лет; высокой частотой наркотизации – 52,6 % употребляли инъекционные наркотики ежедневно и только 11,5 % (20 чел.) пользовались индивидуальным инструментарием. Длительность употребления у значительной части респондентов (115 – 66,48 %) варьировала от 1 года до 6 лет, при этом большинство (136 – 78,61 %) практиковали употребление с партнером или в компании.

Рискованное наркопотребление подтверждалось высоким процентом (91,91 %) хронических парентеральных вирусных гепатитов. Данный фактор, на наш взгляд, так же как и высокий уровень сексуальной раскрепощенности, психический инфантилизм с облегченностью, слабой способностью к осмыслению опасности, импульсивность и тенденция к «поиску ощущений», является следствием недостаточной способности к контролю своих потребностей, а в последующем способствует декомпенсации личностных и формированию психических расстройств.

Описанные факторы сопряжены с отягощенной наследственностью (преимущественно алкоголизацией родителей – 72,5 %), наличием в 97,4 % случаев перинатальной энцефалопатии, злоупотреблением ПАВ, прогрессирующей соматической патологией, в том числе хронических вирусных гепатитов (63,6 %), на фоне константного снижения иммунного статуса при развитии инфекционного процесса.

Анализ динамики отношения к болезни [2] ВИЧ-инфицированных показал доминирование (р<0,05) на стадии первичных проявлений ВИЧ-инфекции тревожного (27,5 %), ипохондрического (19,6 %) и паранойяльного (13,7 %) типов, что свидетельствует об активных переживаниях по поводу будущего, озабоченности состоянием своего здоровья и наличии внешне обвиняющих установок, типичных для лиц, преморбидно отягощенных поведенческими расстройствами. На латентной стадии наблюдалась частичная адаптация к заболеванию со стремлением сохранить социальную роль (эргопатический тип – 17,4 %), идиосинкразией к межличностным отношениям, самостигматизацией (сенситивный тип – 24,4 %), вспышками раздражения в сочетании со слезливостью и гипостенией (неврастенический тип – 16,3 %). Появление вторичных заболеваний сопровождалось тоскливым аффектом, неверием в возможность излечения, ипохондрической фиксацией, требованием к себе особого отношения (меланхолический тип – 14,5 %, ипохонд- рический – 12,9 %, эгоцентрический – 14,5 %), ростом паранойяльных (с 1,2 до 4,8 %) и дисфорических (с 1,2 до 8,2 %) проявлений. В дальнейшем доминировали анозогнозия (4Б – 34 %) и апатия (4В – 100 %) как следствие развития тяжелых форм ПОС.

Таким образом, мы наблюдали следующую динамику нозогнозий: от гипернозогнозии на второй-третьей стадиях к диснозогнозии и ги-понозогнозии, а в конечном итоге к анозогнозии с апатией. Корреляционный анализ показал сильную взаимную зависимость расстройств психогенно-реактивной, экзогенно-органической и аномально-личностной клинической групп на всем периоде развития ВИЧ-инфекции (F40— F48 с F00—F09, r=-0,8; F40—F48 с F60—F69, r=-0,7; F60—F69 с F00—F09, r=0,7), что, на наш взгляд, свидетельствует о важности фактора преморбидной личности в формировании психических расстройств, отражает динамику патологического процесса и связано с сочетанным характером патологии.

Список литературы Аномалии преморбидной личности и личностные расстройства ВИЧ-инфицированных

- Бузина Т. С. Психологические подходы к профилактике ВИЧ-инфекции при употреблении психоактивных веществ. -М.: Прометей, 2009. -172 с.

- Вассерман Л. И., Иовлев Б. В. Психологическая диагностика типов отношения к болезни при психосоматических и нервно-психических расстройствах: метод. рекомендации. -СПб., 1991. -23 с.

- ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень № 39/Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. -М., 2014. -53 с.

- Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика. -М.: Север, 1933. -143 с.

- Кербиков О. В. К вопросу о понятии и классифика ции психопатий//Проблемы судебной психиатрии (пограничные состояния). -М., 1971. -Вып. 19. -С. 9-18.

- Кербиков О. В., Гиндикин В. Я. Психопатии как клиническая проблема//Журн. невропатологии и пси хиатрии. -1960. -Вып. 1. -С. 61-76.

- Кербиков О. В. К учению о динамике психопатий//Избранные труды. -М.: Медицина, 1971. -С. 163-187.

- Смулевич А. Б. Расстройства личности. -М., 2007. -192 с.

- Смулевич А. Б. Расстройства личности и соматические болезни (клинические аспекты)//XIV съезд психиатров России (Москва, 15-18 ноября 2005 г.): материалы съезда. -М.: Изд-во «Медпрактика-М», 2005. -С. 148.

- Фелинская Н. И. Динамика психопатий и судебнопсихиатрическое значение различных ее форм//Проблемы общей и судебной психиатрии. -M., 1963. -№ 4. -С. 18-33.

- Четвертая конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC 2014)//«ШАГИ профессионал». -2014. -№ 3 (51). -С. 28-43.

- http://www.hivrussia.ru/files/spravka311213.doc: .

- http://www.hivrussia.ru/files/spravka01_11_14.doc: .