Ансамбль Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии в Великом Новгороде как уникальный единый историко-архитектурный комплекс

Автор: Чернышова Дарья Сергеевна

Журнал: Вестник национального исследовательского института культурного наследия @niikn

Рубрика: Вопросы истории и исторического исследования

Статья в выпуске: 1 (5), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье с использованием научной литературы и открытых информационных ресурсов рассматривается объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии» с позиции единого историко-архитектурного комплекса. Актуальность работы обосновывается активным развитием в настоящее время внутреннего туризма и вызванным в этой связи интересом к достопримечательностям, в том числе архитектурным, расположенным на территории Российской Федерации, среди которых важное место занимает рассматриваемый комплекс. История его формирования и развития представлена в первой части работы. Во второй части в центре внимания – деятельность по сохранению, изучению и популяризации ансамбля Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии. В заключении статьи определяются перспективы развития комплекса, а именно предлагается обратить внимание на необходимость сохранения и развития объекта культурного наследия как единого историко-архитектурного комплекса

Антониев монастырь, Великий Новгород, историко архитектурный комплекс, Кирик Новгородец, Новгородская духовная семинария, объект культурного наследия, святой Антоний, ЮНЕСКО

Короткий адрес: https://sciup.org/14131941

IDR: 14131941 | УДК: 930.85 | DOI: 10.24412/3034-4557-2025-15-153-179

Текст научной статьи Ансамбль Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии в Великом Новгороде как уникальный единый историко-архитектурный комплекс

Великий Новгород является одним из древнейших русских городов, бывшей столицей Новгородской республики. Он сыграл большую роль в истории Руси, а также в развитии древнерусского зодчества.

С давних времен город окружали многочисленные пригородные монастыри, которые только с течением времени были включены в его границы. Среди таковых выделяется Антониев монастырь – выдающийся памятник истории и архитектуры, включенный в 1992 г. в список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Монастырь Святого Антония»1. Позднее, в XVIII в. при монастыре была открыта духовная семинария, для которой в конце XIX – начале XX вв. были выстроены новые здания. Вместе с ними ансамбль обители в настоящее время представляет единый историко-архитектурный комплекс – ОКН ФЗ 2 , включающий в себя следующие ОКН ФЗ: «Собор Рождества Богородицы», «Церковь Сретения с трапезной», «Кельи казначейские, настоятельские и келарские», «Корпус настоятельский», «Корпус южный», «Ворота южные (четверик бывшей колокольни)», «Семинария Новгородская духовная», «Библиотека Новгородской духовной семинарии», «Больница Новгородской духовной семинарии», «Корпус трапезный Новгородской духовной семинарии (западный береговой)», «Ограда с северо-восточной башней», «Корпус конюшенный Новгородской духовной семинарии», «Корпус каретный Новгородской духовной семинарии», «Баня Новгородской духовной семинарии», «Церковь Антония Великого “под колоколы” (основание)». Ансамбль располагается на правом берегу реки Волхов, на Торговой стороне, в пределах территории, ограниченной Парковой улицей с восточной стороны, Студенческой улицей – с юга, правым берегом реки Волхов – слева и каналом Донец – с северной стороны.

В настоящее время Антониев монастырь не действует, а здание бывшей Новгородской духовной семинарии занимает Гуманитарный институт Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ). Однако несмотря на утрату единого функционального значения, комплекс мыслится как единое научное и культурно-просветительское пространство. Именно с этой позиции он рассматривается в настоящей статье.

Историко-архитектурному наследию Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии посвящены многие работы, среди которых путеводители, научные статьи и монографии. Среди последних стоит выделить некоторые наиболее значимые труды.

В первую очередь, необходимо отметить работу Л.А. Секретарь «Новгородский Антониев монастырь. Исторические очерки» (2021). В ней заслуженный работник культуры РФ, известный исследователь новгородской истории и архитектуры последовательно, с привлечением большого массива материалов изложила многовековую историю Антониева монастыря.

Также необходимо отметить коллективную монографию «Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря в Великом Новгороде. К 900-летию основания» (2019). В подготовке этого монументального труда принимали участие специалисты в области средневековой истории, культуры и архитектуры, среди которых: А.А. Гиппиус, Л.А. Секретарь, Е.В. Игнашина и др. Монография знакомит читателя не только с особенностями архитектуры собора, но и с историей, в том числе с историей реставрации этого уникального памятника, его убранством и утварью.

Научная новизна настоящей работы заключается в попытке подойти к рассмотрению ансамбля Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии как единого целого, требующего комплексного подхода к его сохранению и развитию.

Для проведения исследования был использован ряд общенаучных, таких как анализ, синтез и обобщение, а также специально-исторических методов. К числу последних относится историко-биографический метод, призванный через жизнеописание некоторых персоналий выявить специфику формирования рассматриваемого комплекса. Также применяются историко-системный и сравнительно-исторический методы. Первый позволяет рассматривать объект исследования как единую структурированную систему, последний – как меняющуюся во времени единицу, с возможностью сопоставить на разных исторических этапах ее характеристики.

Формирование и историко-архитектурное развитие ансамбля Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии в Великом Новгороде (до сер. XX в.)

Основание монастыря относится к 1106 г., когда в Новгороде княжил сын Владимира Мономаха Мстислав Владимирович, и связано с именем Антония, прозванного Римлянином. Вопреки этому уже устоявшемуся названию некоторые историки отрицают «римское» происхождение святого. Так, исследователь В.Н. Топоров объясняет его географическое происхождение устной народной традицией, отраженной позднее в письменных текстах [Топоров 1998, 30], в большей степени в житии, составленном в XVI веке. По нему «сей преподобный и богоносный отец наш Антоний родися во граде в велицем Риме, иже от западныя части, от Италийския земли от латынска языка, от християну родителю; и навыче вере християньстей, еяже держаста родители его в тайне, крыющеся в домехъ своихъ, понеже Рим отпаде веры християньския» 3. Родители Антония вскоре умерли. Сам же он «пойде от града в далние пустыни, взыскати мнихов и труждающихся Бога ради, крыяся от еретик в пещерах и в разселинах земных» 4. Вскоре Антония постригли в монахи в одном из скитов. Согласно легенде, когда гонения со стороны латинян вынудили монахов разойтись из скита и скрываться, подвижник избрал для себя пустынное место на берегу моря, где проводил все время в посте и молитве. Однажды на море поднялась буря, которая оторвала от берега кусок скалы, на которой находился преподобный. Спустя несколько дней, под праздник Рождества Пресвятой Богородицы, камень этот остановился около Новгорода. На этом месте преподобный Антоний и основал монастырь в честь Рождества Богородицы. Далее житие сообщает, что спустя год новгородские рыбаки выловили из Волхова бочку с наследством преподобного, некогда брошенную им в море, и передали Антонию. Так у святого появились деньги на благоустройство обители.

Антоний купил землю недалеко от Новгорода и в 1117 г. начал строительство каменного собора в честь Рождества Богородицы (ныне это ОКН ФЗ «Собор Рождества Богородицы»), который с более поздними архитектурными изменениями дошел до наших дней. В 1119 г. строительные работы были завершены, а спустя шесть лет произведены внутренние фресковые росписи собора, часть которых также сохранилась.

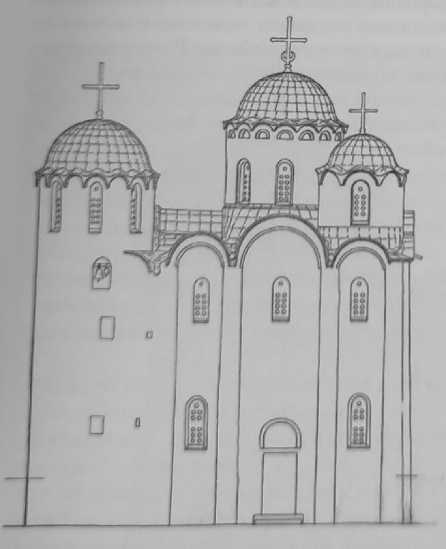

Рисунок 1. Собор Рождества Богородицы. Реконструкция Г.М.

Штендера (в соавторстве с В.А. Дружининым) в формах нач. XII в. 1-й и 2-й строительные периоды5

В 1127 г. Антонием на территории монастыря была заложена каменная трапезница (не сохранилась). Согласно предположениям В.А. Булкина, сделанным на основе археологических исследований, проведенных в 1987 г. силами исторического факультета ЛГУ (сейчас Институт истории СПбГУ) под его руководством при участии архитектурной группы Новгородской архитектурной мастерской под руководством Г.М. Штендера, трапезница располагалась на месте придела святого Тихона Задонского, пристроенного к Сретенской церкви в начале XX в., и трапезной палаты XVI в. [Секретарь 2021, 22-23].

-

5 Источник: Секретарь Л.А. Новгородский Антониев монастырь. Исторические очерки / Л.А. Секретарь. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2021. С. 17.

Антоний устраивал свой монастырь по образцу греческих монастырей, следовавших правилам Студийского устава, определявшего правила монашеской жизни, структуру и обязанности каждого из должностных лиц. В обители был церковный хор, доместиком (руководителем) которого некоторое время являлся знаменитый ученый и мыслитель Кирик Новгородец, автор трудов «Учение о числах» (1136 г.) и «Вопрошание» (1140 – 1150-е гг.). Вероятнее всего, Кирик получил образование в стенах Антониева монастыря, при котором его основателем был организован книгописный центр и библиотека.

Вообще обитель являлась своего рода научным средневековым центром, проводником западной культуры в Новгороде XII в. В этой связи, пожалуй, следует особо отметить миссионерскую деятельность Антония, который многое сделал для распространения образованности и культуры в Великом Новгороде, и, по предположению исследователя Л.А. Секретарь, мог познакомить Кирика с трудами греческих ученых-богословов и математиков [Там же, 23].

В 1131 г., после того как на Новгородскую кафедру был поставлен епископ Нифонт, Антоний стал игуменом монастыря. До этого обитель существовала автономно, что в некотором роде объяснялось конфликтом между ее основателем и предыдущим Новгородским епископом Иоанном (1108-1130). Антоний Римлянин скончался в 1147 г. Преемником он оставил своего духовного отца инока Андрея, «которому открыл дивную повесть жизни своей и заповедал предать писанию во славу Божию» [Толстой 1862, 147].

Антоний был похоронен у западной стены построенного им собора Рождества Богородицы, тем самым, вероятно, положив начало формированию некрополя, которое шло параллельно с развитием Антониева монастыря. Захоронения производились как в соборе, так и за его пределами: первоначально за алтарной частью, к востоку [Некрополь Новгородского Антониева монастыря 2022, 28].

До XIV в. каменные собор и трапезную окружала постоянно обновлявшаяся деревянная застройка. В 1365 г. к западу от собора была возведена каменная надвратная церковь Сретения Господня (не сохранилась), оформившая, соответственно, западный вход со стороны реки Волхов. На тот момент она, очевидно, представляла собой небольшое одноглавое строение с трехлопастным завершением [Секретарь 2021, 132].

В период новгородской самостоятельности, до присоединения Великого Новгорода к Москве в 1478 г., по мнению историка и археолога В.Л. Янина, Антониев монастырь был кончанским и находился под юрисдикцией Плотницкого конца [Янин 2008]. Он также являлся одним из наиболее богатых и влиятельных в городе и его окрестностях, владел обширными землями с крестьянами в Шелонской, Водской, Деревской и Обонежской пятинах, в том числе землей, отписанной Антонием Римлянином. Вместе с этим, еще в XIII в. князь Александр Ярославович (Невский) (1221-1263) пожаловал монастырю перевоз через реку Мста в Бронницах и транспортировку проезжающих по Мсте на участке от деревни Прилуки до Лебяжьего куста.

В конце XV в. обитель занимала четвертое место после Юрьева, Хутынского и Аркажского монастырей, несмотря на неоднократные разрушительные пожары. Так, при походе Дмитрия Донского в 1386 г. на Великий Новгород жители сожгли в числе прочих и Антониев монастырь. Почти весь он выгорел в 1396 г. В 1467 г., согласно летописному свидетельству, «пожар бысть а Онтонове манастере, церковь Пречистыя огоре, и много свенца с церкви излеяся и изгибе, и две церкви выгоре: Сретение Господне и весь манастырь, и многиа житничи, и весь дворечь, и много добра изгибе <…>» [Цит. по: Секретарь 2021, 133].

После присоединения в 1478 г. Великого Новгорода к Москве часть земли у Антониева монастыря была изъята, однако впоследствии обители были сделаны щедрые пожертвования, о чем будет упомянуто позднее.

Важные изменения в архитектурном облике Антониева монастыря произошли в XVI в. К юго-западу от собора в 1533-1537 гг. была построена церковь Сретения с трапезной (ныне ОКН ФЗ «Церковь Сретения с трапезной»). В этот же период к югу от собора строится церковь Антония Великого «под колоколы», то есть с ярусом звона наверху. Вместе с этим в западной части обители происходит переосвящение надвратной церкви во имя Иоанна Лествичника, которая, вероятно, была перестроена либо выстроена заново.

Таким образом, в XVI в. сформировался архитектурный ансамбль монастыря, который вплоть до начала XVIII в. сочетал в себе каменные здания с регулярно меняющейся деревянной застройкой.

Антониев монастырь существенно пострадал во время похода Ивана IV (Грозного) (1530-1584) на Великий Новгород в 1570 г. Братия и игумен Геласий были казнены, а церковное имущество вывезено в Москву. Однако некоторая часть предметов позже все же была возвращена. В 1580 г. Иван IV на несколько лет освободил обитель от пошлин с запустевших за годы Ливонской войны (15581583) вотчин для налаживания хозяйства, а также от пошлин за провоз двух судов с припасами через Ладожские пороги [Там же, 88].

Важным событием в истории монастыря стала канонизация его основателя Антония Римлянина в 1597 г. Мощи святого положили в новую деревянную раку, украшенную резьбой, и установили в юго-восточной части основного объема Рождественского собора, в котором еще между 1580 и 1594 гг. был устроен придел для размещения в нем камня, на котором, согласно Житию, Антоний приплыл в Новгород (камень в настоящее время хранится в соборе Рождества Богородицы Антониева монастыря).

В 1598 г. царь Федор Иоаннович (1557-1598) даровал обители освобождение от податей и оброков монастырских пустошей Загорицы, Слуды и Дамьяны. Во время шведской оккупации Новгорода 1611 – 1617 гг. обитель пришла в запустение, поэтому в 1620-е гг. царем Михаилом Федоровичем (15961645) монастырю были дарованы некоторые привилегии, в частности, из государственной казны выплачивались деньги на церковный обиход, а также жалование игумену и церковнослужителям.

На 1621 г. обители принадлежали вотчины в Обонежской пятине – в Дмитриевском погосте на Капше, Михайловском в Гедевичах, Тервенском, Оштенском за Онегом на Хим-реке, в Бежецкой пятине – в Волоке Держкове, Сопинах, Богородицком и Покровском погостах, в Деревской пятине – в Бронницком и Буховском погостах [Там же, 88-89]. Далее, на протяжении XVII в. монастырь богател, расширял свои владения, но некоторые территории, конфискованные после присоединения Великого Новгорода к Москве, вернуть не удалось.

Вместе с расширением владений Антониева монастыря в XVII в. и учреждением в нем в 1651 г. архимандрии на его территории разворачивается новое строительство. В 1671 и 1680 гг. к собору Рождества Богородицы были пристроены соответственно приделы Антония Римлянина и Иоанна Богослова. Также в 1570-е гг. почти вровень с собором надстраивается церковь Антония Великого (Антониевский столп), тем самым эти два здания становятся доминантой монастырского ансамбля. В это же время над южными Святыми вратами монастыря возводится церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи [Архитектурное наследие Великого Новгорода и Новгородской области. Каталог 2008, 230] (не сохранилась), что говорит о развитии сухопутной транспортной магистрали, ведущей в город.

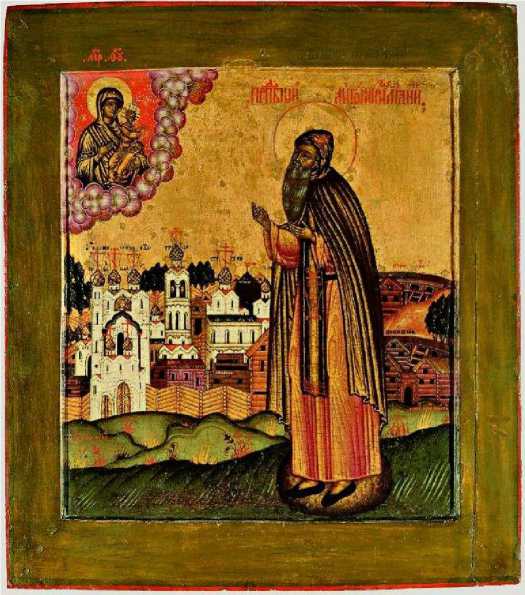

Изменения в архитектурном облике монастыря 1670-х гг. зафиксированы на иконе «Преподобный Антоний Римлянин», выполненной мастером Семеном Никитиным в 1680 г. Обитель изображена со стороны Волхова ограниченной деревянной оградой, бревенчатые прясла которой соединены друг с другом под углом. Каменные храмы на иконе окружает деревянная застройка: братские кельи напротив Антониевского столпа и поварня напротив Сретенской церкви, а также конная мельница, представляющая собой граненую бревенчатую постройку с шатровой кровлей, и коровий двор с конюшней за пределами основного ансамбля. Все постройки, изображенные на иконе, имеют сопроводительные надписи.

Рисунок 2. Преподобный Антоний Римлянин. 1680 г. Мастер Семен

Никитин6

-

6 Источник: Васильева О. Иконы XIV–XVII столетий в собрании Псковского музея. История формирования коллекции // Издательство Санкт-Петербургской академии художеств [Электронный ресурс]. URL: https://cloud.mail.ru/public/5Xo3/U5nsoTw9z (дата обращения: 24.12.2024).

Как отмечает исследователь Л.А. Секретарь, до конца XVII в. строительство в монастыре велось еще в рамках древнерусской традиции, сохранялась живописная асимметрия объемов, однако с конца XVII в. делается попытка создать регулярную планировочную структуру обители [Секретарь 2021, 135]. Этим ознаменовался следующий этап преобразований.

В 1699 г. к Рождественскому собору была пристроена паперть. Палаточные завершения были заменены на упрощенные формы кровельных покрытий. Постепенно происходит формирование западной (береговой) линии монастырских строений. В 1698 г. к северу от надвратной церкви Иоанна Лествичника в один этаж был возведен больничный корпус с церковью Александра Невского (не сохранился), который в 1720 г. был надстроен для размещения братских келий в верхнем этаже. В 1699-1701 гг. к югу от надвратной церкви выстраиваются настоятельские и казначейские двухэтажные кельи, расширенные в 1718 г. к югу пристройкой для размещения в ней келарских келий (ныне ОКН ФЗ «Кельи казначейские, настоятельские и келарские»). Эта пристройка примкнула к старым келарским и подкеларским кельям, расположенным с запада от трапезной.

В 1714-1722 гг. строится южная линия корпусов. К западу от надвратной церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в 1714 г. были возведены двухэтажные братские кельи (ныне ОКН ФЗ «Корпус южный»), просвиренная палата и поваренный погреб. Год спустя к востоку от этой же надвратной церкви были построены еще одни братские кельи.

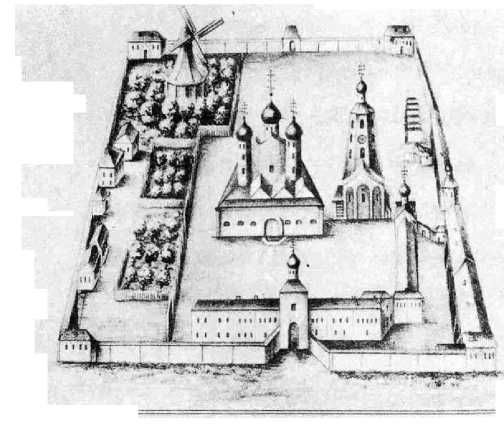

Также в 1715-1722 гг. была выстроена западная каменная ограда, с северной стороны примыкавшая к северо-западной палате, которая появилась в 1730 г. От нее и до северо-восточной угловой кладовой палаты шла деревянная ограда с каменными воротами, через которые можно было попасть в липовую и березовую рощу, высаженную за пределами ограды в 1730 г. архимандритом Андроником. Перед оградой же, в северной части монастыря, судя по литографии 1730-х гг., располагались несколько одно- и двухэтажных домов.

Рисунок 3. Вид Антониева монастыря. Аксонометрия. Литография. 1730-е гг.7

Восточная же ограда с воротами посередине была возведена, вероятно, еще в 1629 г. и соединила северо-восточную кладовую палату с каменными хлебными амбарами, обозначающими юго-восточный угол территории обители, отсюда до братских келий 1715 г. постройки проходила южная стена.

В 1717 г. в северо-восточной части обители была поставлена ветряная мельница (не сохранилась), за исключением которой все остальные постройки формировали четкую линейную планировку монастыря, подчеркивая стремление к геометричности архитектурно-планировочного решения [Секретарь 2021, 137]. Этот принцип выразился и в организации сада, обретшего прямоугольные формы и окруженного деревянной оградой. В первой трети XVIII в. монастырская застройка стала преимущественно каменной. Во многом активному ведению строительных работ в этот период способствовал тот факт, что с 1708 по 1723 гг. Антониев монастырь являлся резиденцией новгородских викарных епископов. Однако даже после перенесения кафедры в Александро-Невскую лавру, преобразования в обители не закончились.

В 1740 г. при участии императрицы Анны Иоанновны (1693-1740) и архиепископа Амвросия (Юшкевича) (ок. 1690-1745) в Антониевом монастыре была открыта Новгородская духовная семинария, состоявшая первоначально из двух каменных корпусов, расположенных на месте братских келий вдоль

-

7 Источник: Секретарь Л.А. Новгородский Антониев монастырь. Исторические очерки / Л.А. Секретарь. – Великий Новгород, 2021. С. 117.

северной (с 1736 г. – каменной) ограды обители и предназначенных для размещения в них учебных классов, а также проживания учеников и педагогов.

Учебное заведение подготовило множество будущих замечательных деятелей науки, религиозных деятелей. Одним из самых известных выпускников семинарии (выпуск 1754 г.) был Тимофей Савельев (Соколовский), более известный как Тихон Задонский (1724-1783) – епископ Русской православной церкви, богослов, религиозный просветитель, прославленный в лике святителей и почитаемый как чудотворец. Среди известных выпускников семинарии также можно выделить: Михаила Софронова (1729-1760) – математика, действительного члена Петербургской Академии наук, ученика известного ученого Леонарда Эйлера; А.И. Бриллиантова (1867-1933) – российского и советского историка церкви, члена-корреспондента Российской Академии наук; В.М. Каратыгина (1890-1968) – ученого-медика, доктора медицинских наук, основателя уральской школы гастроэнтерологии. В стенах Новгородской духовной семинарии в разное время учились многие будущие архиереи Русской православной церкви: В.П. Денисов (1804-1873) (архиепископ Варлаам), Г.А. Тихомиров (1871-1945) (митрополит Сергий), И.В. Скородумов (1888-1955) (архиепископ Иоасаф) и др.

После возведения и открытия семинарии, благодаря деятельному участию архиепископа Амвросия (Юшкевича), продолжились работы по обустройству территории. С 1759 по 1864 гг. для нужд учебного заведения к востоку от собора Рождества Богородицы был выстроен вчерне двухэтажный библиотечный корпус в стиле барокко (ныне ОКН ФЗ «Библиотека Новгородской духовной семинарии»). Сама библиотека являлась одной из самых крупных российских библиотек XVIII в. Ее богатая коллекция состояла, в частности, из книжного собрания Новгородской школы братьев Лихудов, книг Новгородского архиерейского дома, книжного собрания архиепископа Феофана (Прокоповича) [Григорьева, Салоников 2009, 17].

Наряду со строительством библиотечного корпуса, в 1765 г. на территории обители на месте северо-западной угловой братской кельи была выстроена каменная баня. В 1770 – 1780-е гг. была заменена также западная часть монастырской ограды, а на месте северо-восточной кладовой палаты возведена каменная кузница, от которой до библиотечного корпуса протянулась новая каменная стена (ныне ОКН ФЗ «Ограда с северо-восточной башней»). Вместе с этим к северу от семинарских корпусов строится ограда с двумя угловыми башенками и воротами посередине, ведущими в сад. Пространство между садом и корпусами семинарии было занято монастырским и семинарским огородами.

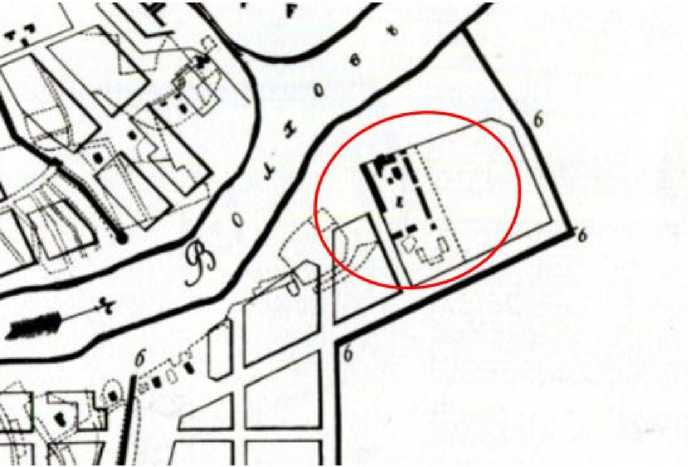

В 1778 г. был утвержден генеральный план Великого Новгорода, предполагавший перепланировку города на регулярной основе. На этом плане Антониев монастырь и семинария с севера и востока огорожены валом и рвом, которые обозначали границу города. В связи с этим можно предположить, что в последней четверти XVIII в. обитель предполагалось включить в городскую черту, однако в своем труде 1860 г. архимандрит Макарий пишет, что обитель находилась «близ самого Новгорода» 8, то есть вне его границ.

К югу от монастыря на плане 1778 г. изображены запроектированные кварталы, призванные упорядочить хаотичную застройку, располагавшуюся к тому времени вдоль берега Волхова. Намечены планом были и современные улицы Студенческая и Парковая.

Рисунок 4. Официальная копия генерального плана Новгорода.

1778 г. Фрагмент. На плане красным контуром схематично обозначен Антониев монастырь9

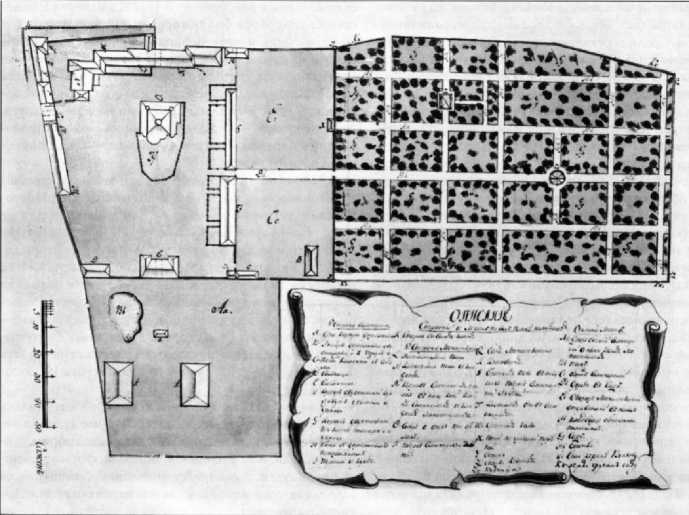

С началом XIX в. строительные работы на территории обители продолжились. В 1801 г. на месте пекарни (бывших хлебных амбаров) в юго-восточной части было выстроено одноэтажное (с 1840-х гг. – двухэтажное) каменное здание семинарской больницы (ныне ОКН ФЗ «Больница Новгородской духовной семинарии»). В 1802 г. в западной части монастыря к больничному корпусу с церковью Александра Невского был пристроен трапезный корпус духовной семинарии (ныне ОКН ФЗ «Корпус трапезный Новгородской духовной семинарии (западный береговой)»). Вместе с этим в 1804 г. произошло обрушение яруса звона церкви Антония Великого, после чего было принято решение само строение не восстанавливать. В настоящее время от него сохранилось лишь основание (ныне ОКН ФЗ «Церковь Антония Великого “под колоколы” (основание)»). На плане, выполненном семинаристом Ф. Евсеичем в 1806 г., видно, что Антониевского столпа уже нет. Возле собора теперь располагается только кладбище, огороженное палисадом. Упомянутый план интересен тем, что на нем обозначены все постройки и части монастырской территории, поэтому можно представить, как выглядел ансамбль в начале XIX в. В частности, к востоку от основного комплекса построек (на плане снизу от него) за оградой изображен бывший семинарский двор («земля монастырская») с прудом и двумя деревянными строениями и караульней, а в северной части (на плане справа от основного комплекса) показан окруженный оградой сад.

Рисунок 5. Антониев монастырь. План, исполненный семинаристом Ф. Евсеичем. 1806 г. Из фондов РГИА10

-

10 Источник: Антониев монастырь. План, исполненный семинаристом Ф. Евсеичем. 1806 г. РГИА // Великий Новгород – прошлое в фотографии [Электронный ресурс]. URL: https://vnpfoto.ru/images/41207 (дата обращения: 25.12.2024).

В 1806-1807 гг. на месте разобранной надвратной церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в классическом стиле была построена трехъярусная колокольня со шпилем (сохранился только четверик, ныне ОКН ФЗ «Ворота южные (четверик бывшей колокольни)»), ставшая еще одной архитектурной доминантой. В 1812 г. эта постройка была оштукатурена, а год спустя от нее до собора высадили липовую аллею. Таким образом, южный вход в монастырь был обозначен как главный.

В 1808 г. произошли существенные изменения западной линии застройки. Надвратная церковь Иоанна Лествичника и больничный корпус были разобраны, а на их месте по проекту известного архитектора В.С. Поливанова был выстроен двухэтажный настоятельский корпус (ныне ОКН ФЗ «Корпус настоятельский»).

Большие строительные работы продолжились в 1830-е гг. Тогда по проекту архитектора И.АФ. Соколова к большой трапезной палате был пристроен дополнительный каменный объем, а вот келарская и подкеларская палаты XVI-XVII вв. были разобраны. К 1830-м гг. были разобраны и кладовые палаты, а также кельи начала XVIII в., располагавшиеся к востоку от надвратной колокольни.

В XIX в. изменения коснулись и главной доминанты монастыря – Рождественского собора, чьи приделы и паперть были выровнены, а фасады перестроены. Изначально развивавшийся к востоку от собора некрополь к концу XIX – началу XX вв. значительно разросся и простирался также вдоль северной стены, некоторые надгробные памятники находились и у южной стены храма. По некоторым сведениям, из всего бывшего кладбищенского комплекса по состоянию на 2022 г. насчитывалось 73 учтенных объекта разной степени сохранности. Среди погребенных встречались люди разного социального происхождения, большинство составляли церковнослужители [Некрополь Новгородского Антониева монастыря 2022, 28-29].

Важным архитектурным решением в истории Антониева монастыря в конце XIX в. стало возведение нового здания Новгородской духовной семинарии (ныне ОКН ФЗ «Семинария Новгородская духовная») взамен двух старых корпусов XVIII в. К 1890 г. строительство было окончено. Новый корпус в духе эклектики, а также построенные на рубеже XIX – XX вв. в северо-восточной части обители семинарские каменные: баня, конюшенный и каретный корпуса (ныне ОКН ФЗ «Баня Новгородской духовной семинарии», ОКН ФЗ «Корпус конюшенный Новгородской духовной семинарии», ОКН ФЗ «Корпус каретный Новгородской духовной семинарии»), стали последними значительными дореволюционными постройками на территории монастыря. В начале XX в. к северному фасаду Сретенской церкви был пристроен придел святителя Тихона Задонского, который не привел к существенному изменению объемно-пространственной композиции обители.

В июле-августе 1919 г. был проведен VII съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новгородской губернии, в результате которого делегаты приняли решение о закрытии монастырей Новгородского уезда [Астахов 2019, 212]. Антониев монастырь был закрыт в марте 1920 г. в числе первых. Тогда из 11 монахов во главе с игуменом Тихоном было оставлено только трое для проведения церковных служб в соборе Рождества Богородицы и Сретенской церкви. Остальные церковные и семинарские здания (семинария была закрыта в 1918 г.) были переданы губернскому отделу народного образования (ГубОНО) и использованы для размещения в них Новгородского института народного образования, позднее переименованного в Практический институт народного образования, на базе которого в 1923 г. был создан педтехникум (с 1932 г. – пединститут).

В 1920-е гг. на территории бывшей обители разместился приют для беспризорных (Дом юношества), ребята работали в столярных мастерских.

Повсеместная кампания по изъятию церковных ценностей, развернувшаяся в 1922 г., затронула и Антониев монастырь. Отбор предметов должен был производиться в присутствии музейных работников с проведением экспертизы. Для этого в марте 1922 г. была создана комиссия, которая в мае того же года осмотрела собор Рождества Богородицы и Сретенскую церковь и составила список церковных ценностей, не подлежащих изъятию. Среди них: «лиможские эмали», Евангелие 1681 и 1698 гг., иконы XVI-XVII вв. и т.д. Всего были включены в документ 93 наименования из собора и 13 – из Сретенской церкви.

В результате 18 мая был составлен акт об изъятии церковных ценностей с их перечислением, куда попали серебряный оклад от раки святого Антония, около 96 серебряных же окладов с икон, пять – с Евангелий, 15 лампад, жемчуг с двух митр, три кадила, восемь крестов, два потира и другие серебряные богослужебные предметы. Прихожанам удалось выкупить лишь митру и шесть клейм от Царских врат [Секретарь 2021, 242-243].

В 1927 г., в рамках антирелигиозной кампании, произошло показательное вскрытие раки с мощами святого Антония Римлянина. Мощи позднее были перенесены в Софийский собор, в котором был организован музей атеизма.

В самом конце 1920-х гг. в Окружной исполком Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов учениками Дома юношества было направлено письмо с просьбой о закрытии и передаче в их пользование под мастерские Сретенской церкви. Однако, в июне 1930 г. церковь была принята по договору в бесплатное пользование с имуществом коллективом верующих. Ими же чуть ранее был заключен договор о передаче в пользование Рождественского собора с имуществом, в котором в частности было много ценных икон, в том числе сохранившегося великолепного резного многоярусного иконостаса XVIII в., поновленного в XIX в. Оставалась в соборе также и рака святого, сделанная в 1731 г. и установленная вместо отправленной на переплавку раки 1859 г.

Рисунок 6. Собор Рождества Богородицы. Основной объем. Вид на иконостас. [Начало XX в.]11

-

11 Источник: Фотография. Видовая. Новгород. Антониев монастырь. Собор Рождества Антониева монастыря, 1117 г. Вид на иконостас // Государственный каталог Музейного фонда Российской

Приход собора и церкви составляли жители Антониевской слободы и набережной реки Волхов. Тогда это была городская окраина. Службу в 1920-е гг. проводили архимандрит Сергий и монах Семен Емельянов.

В 1932 г. на территории бывшего монастыря и семинарии располагались педагогический техникум, пединститут и школа кустарного ученичества. В том же году Сретенскую церковь закрыли и передали пединституту под клуб и мастерскую, а собор перешел в ведение музея, его пределы и паперть – архивного бюро. Имущество также было поделено: предметы искусства забрал музей, некоторые вещи передавались Госфонду, а малоценные предметы сжигались или отдавались разместившимся в храмах организациям.

В 1934 г. в целях использования материала на строительные нужды были разобраны верхние ярусы колокольни и часть ограды, колокола переплавлены.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Великий Новгород с 1941 по 1944 гг. находился под оккупацией. В этот период в Рождественском соборе немцами были устроены склад и походная кухня.

В апреле 1944 г. Комиссия по установлению ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками историческим зданиям-памятникам, состоящим на государственной охране в Новгороде, провела осмотр построек и на этой основе составила акт. Две пробоины от снарядов получил Рождественский собор, пострадало и его внутреннее убранство: частично были разобраны полы из метлахской плитки, полностью разобраны деревянные хоры, большинство икон главного иконостаса было увезено немцами (позже возвращены), иконостасы приделов были уничтожены. Деревянные полы в Сретенской церкви с трапезной разобраны. Часть крыши отсутствовала у библиотеки. Особенно серьезным разрушениям подверглась западная линия застройки монастыря. У казначейских келий была наполовину разрушена крыша и верхнее перекрытие. Пострадал и настоятельский корпус.

Таким образом, как утверждает исследователь Л.А. Секретарь, архитектурный ансамбль Антониева монастыря с семинарскими зданиями достиг своего кульминационного развития в XVI – XVII вв., а на протяжении XVIII – начала XX вв. он в значительной степени утратил свое стилистическое единство и гармонию. Причину Людмила Андреевна видит во внедрении регулярного

Федерации [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 26.12.2024).

принципа застройки, строительстве зданий в разных стилях, а также в разборке некоторых старых построек важных для создания целостного архитектурного образа [Секретарь 2021, 145]. Вместе с этим в результате преобразований к началу XX вв. сложился уникальный архитектурный комплекс, представленный разновременными постройками. В первой половине XX в. с упразднением монастыря и закрытием семинарии объект культурного наследия утратил единое функциональное значение. Также ансамбль Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии существенно пострадал в годы антирелигиозной кампании и Великой Отечественной войны, однако благодаря работе исследователей и архитекторов-реставраторов удалось его восстановить.

Мероприятия по сохранению, изучению и популяризации ансамбля Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии в Великом Новгороде

После Великой Отечественной войны, в 1957-1961 гг. в западных корпусах был осуществлен комплекс восстановительно-реставрационных работ под руководством Т.В. Гладенко. Ремонтные работы были проведены в соборе, Сретенской церкви, здании библиотеки, семинарском корпусе, а также в больничном и южном корпусах.

В 1950 – 1970-е гг. проводились также исследовательские и обмерные работы на территории бывшего монастыря и семинарии. Участие в этом процессе принимали студенты Московского архитектурного института под руководством И. Травина (консультировала Л.М. Шуляк), а также архитектор Новгородской специальной научно-реставрационной производственной мастерской (НСНРПМ) Д.М. Федоров, архитектор-реставратор Г.М. Штендер и другие.

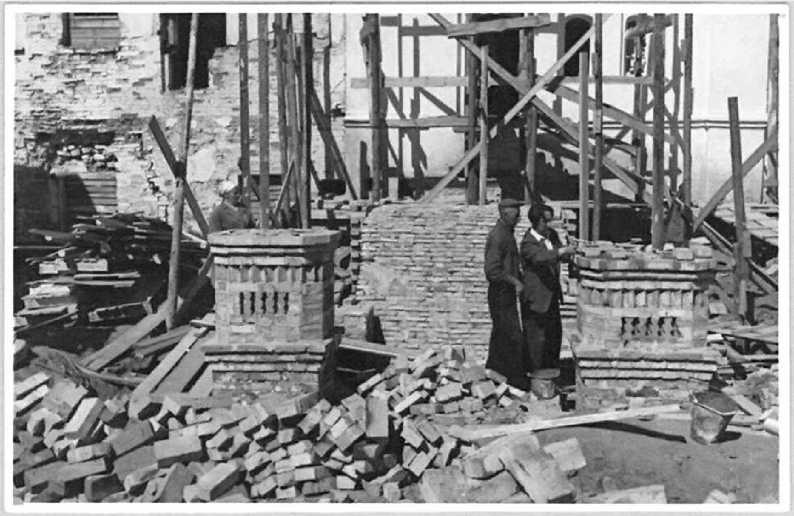

Рисунок 7. Работы по воссозданию крыльца казначейских келий.

1959 г.12

Крупные научно-исследовательские, реставрационные, археологические работы, сопровождавшиеся серьезными историко-архивными и библиографическими изысканиями, были проведены в 1980-е гг. в Рождественском соборе. Предполагалось также выполнить комплекс работ по монументальной живописи и восстановлению резной рамы иконостаса собора. Научным руководителем был назначен Л.Е. Красноречьев. Работы велись при участии многих высококвалифицированных специалистов: В.А. Дружинина, Л.Б. Дружининой, А.А. Ковалева, Л.А. Секретарь, Н.Н. Кузьминой, В.А. Попова и других. С 1985 г. реставрация продолжилась под руководством Г.М. Штендера. В результате проведенных исследований удалось ответить на большинство вопросов, в частности о первоначальном облике основного объема главного монастырского храма XII в. и более поздних пристройках.

В 1989 г. в целом было выполнено инженерное укрепление и архитектурная реставрация Рождественского собора. Вместе с этим продолжались работы по реставрации монументальных росписей. Они велись вплоть до 1999 г. реставраторами Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ) под руководством В.Д. Сарабьянова. В

-

12 Источник: Новгород. Антониев монастырь. Крыльцо казначейских келий. 1959 г. // Великий Новгород – прошлое в фотографии [Электронный ресурс]. URL: https://vnpfoto.ru/images/19663 (дата обращения: 27.12.2024).

результате, были полностью раскрыты и воссозданы росписи XII в. алтарных апсид, предалтарных столбов и восточных участков южной и северной стен. Эта часть храма была приведена в экспозиционный вид.

Параллельно с работами, направленными на сохранение и изучение исторических и архитектурных построек Антониева монастыря, вокруг них велись строительные работы, которые исказили визуальное восприятие ансамбля, занимавшего на протяжении длительного времени доминирующее положение. В 1958 г. к юго-востоку от бывшей обители был возведен комплекс школы интерната (ныне лицей-интернат имени М.М. Сперанского), в 1970-е гг. с севера началось строительство новых учебных корпусов педагогического института (ныне Гуманитарный институт НовГУ). В 2000-е гг. к востоку и юго-востоку от монастыря появилась жилая застройка в 2-4 этажа. В 2011 г. у южной стены бывшей обители было установлено ограждение и расчищена площадка под строительство жилого дома. Ввиду того, что произведенные на тот момент работы уже негативно отразились на состоянии монастырских строений, а возникновение дома в непосредственной близости от ансамбля, привело бы к нарушению исторического облика обители, студенты и преподаватели Новгородского государственного университета выступили против стройки у стен Антониева монастыря, направив открытое письмо в адрес тогдашнего губернатора Новгородской области С.Г. Митина 13 . В результате намеченное строительство было прекращено.

Таким образом, преобразования второй половины XX в. – начала XXI в. привели к утрате доминирующего положения в градостроительной структуре города бывшего Антониева монастыря – выдающегося памятника истории, архитектуры и культуры не только общероссийского, но и мирового значения.

Ныне на территории монастыря работает Центр реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника, который стал частью проекта по созданию Всероссийского научно-образовательного духовно-просветительского комплекса «Антоново». Центр расположен в здании ОКН ФЗ «Кельи казначейские, настоятельские и келарские». Реставрация келий проводилась в 2014 г., а спустя девять лет был произведен текущий ремонт.

В 2022 г. была начата реставрация Рождественского собора, в рамках которой было запланировано, в частности, раскрыть и оставить для показа под стеклом полы XII в., устроить водосточную и антиобледенительную системы, заменить окна и двери, отреставрировать исторические решетки, заменить кровлю основного объема и др. 14 . Однако работы были приостановлены. В августе 2023 г. разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия получила новая фирма «Алькор-2». Помимо раскрытия полов, а также реставрации фасадов и замены кровельного покрытия планируется небольшая реставрация надгробных плит, сохранившихся в соборе, обустройство входной зоны15. После завершения всех работ в храме в 2025 г. планируется открытие экспозиции, посвященной Кирику Новгородцу.

В 2024 г. также были отреставрированы фасады ОКН ФЗ «Кельи казначейские, настоятельские и келарские», а также ОКН ФЗ «Корпус настоятельский». Вместе с этим остаются в неудовлетворительном состоянии, в частности, конюшенный и каретный корпуса бывшей Новгородской духовной семинарии.

Кроме реставрации некоторых зданий ансамбля внимание уделялось благоустройству прилегающей территории. Еще в 2021 г. была начата разработка концепции набережной, которая бы связала центральную часть города с Антониевым монастырем. Также, к лету 2025 г. планируется завершить работы по строительству канатной дороги через Волхов, которая соединит ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» на левом берегу реки с самым старым корпусом НовГУ и Антониевым монастырем на правом берегу. Рядом со станциями фуникулера будут организованы прогулочные зоны и павильоны16.

Помимо работ по сохранению ансамбля Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии, а также благоустройству прилегающей территории осуществляется популяризация комплекса, в том числе среди представителей профессионального сообщества искусствоведов и реставраторов, а также студентов профильных направлений. В 2014 г. на территории Антониева монастыря при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации был создан Центр реставрации монументальной живописи, ставший восьмым филиалом Новгородского музея-заповедника. В его задачи помимо основной входит проведение выставок и реализация образовательных и просветительских программ. Так, с 2015 г. в Центре функционирует Реставрационная школа. В 2014 г. начал свою работу учебно-научный музей «Русской письменной культуры и книжности», разместившийся в подцерковье храма Сретения. Центр и музей были созданы в рамках реализации проекта Всероссийского научно-образовательного и духовно-просветительского комплекса «Антоново», который был создан на базе НовГУ имени Ярослава Мудрого. Помимо реализованных мероприятий планировалось создать университетский и православный культурно-просветительский центры, кафедру ЮНЕСКО17.

В 2017 г. был создан инновационный комплекс «Антоново», включающий 10 междисциплинарных центров, в их числе центры археологических исследований, а также изучения и сохранения архитектурно-градостроительного наследия Великого Новгорода.

Также в рамках реализации стратегического проекта «Университетский комплекс «Антоново» – история, устремленная в будущее», в 2017 г. осуществлено издание четвертой части сборника «Кирик Новгородец и древнерусская культура» (2017), посвященной истории и духовному наследию Антониева монастыря, создавшего условия для развития творческой мысли Кирика. В целом, сборник посвящен биографии, наследию и историческому контексту деятельности выдающегося древнерусского ученого и мыслителя. В последнее время отдельные вопросы, связанные с историей и архитектурой монастыря и Новгородской духовной семинарии, находили отражение на страницах специальных научных изданий, среди них выделяется коллективная монография «Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря в Великом Новгороде. К 900-летию основания» (2019). Помимо публикаций периодически проводятся различные деловые мероприятия: семинары, круглые столы и т. д.

Так, в 2015 г. была проведена конференция, посвященная 275-летию основания Новгородской духовной семинарии. Таким образом, в научной среде интерес к ансамблю Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии не ослабевает. Не ослабевает он и у людей, чья профессиональная деятельность не связана с вопросами истории и архитектуры, но связана с киноискусством. На территории историко-архитектурного комплекса проводились съемки некоторых кинокартин, например, художественного фильма «Григорий Р.» (реж. А.И. Малюков, 2014), сериала «Дети ветра» (реж М.И. Демченко, 2020) и др.

В настоящее время Новгородский музей-заповедник для туристов предлагает маршрут «Храмы окрестностей Великого Новгорода», в рамках которого предлагается посетить в числе прочих достопримечательностей Антониев монастырь18.

Таким образом, в последнее время проводятся различные мероприятия, направленные на сохранение, изучение и популяризацию объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии», который представляет собой уникальный исторический и архитектурный комплекс, требующий дальнейшего комплексного развития и интеграции всех построек, входящих в его состав в единое научное и культурно-просветительское пространство.

Заключение

Ансамбль Антониева монастыря и Новгородской духовной семинарии складывался на протяжении веков. С ним связаны такие известные имена нашей культуры и истории как: святой Антоний, Кирик Новгородец, Тихон Задонский и др. В первой половине XX в., с упразднением монастыря и закрытием семинарии объект культурного наследия утратил единое функциональное значение, но сохранил историческое и архитектурное единство. Вместе с этим он существенно пострадал в период антирелигиозной кампании и Великой Отечественной войны, однако благодаря работе исследователей и архитекторов-реставраторов удалось восстановить его уникальный архитектурный облик. В последнее время также проводятся работы по сохранению некоторых построек ансамбля Антониева монастыря и

Новгородской духовной семинарии, вместе с этим осуществляются мероприятия, направленные на изучение и популяризацию комплекса. Наряду с этим в настоящее время остаются все еще незамеченными менее популярные объекты, входящие в его состав, такие как: «Корпус конюшенный Новгородской духовной семинарии», «Корпус каретный Новгородской духовной семинарии», «Ограда с северо-восточной башней» и др., которые также требуют реставрации, в том числе с восстановлением утраченных элементов (например, восстановление навершия над южными воротами), а также включения их в единое научное и культурно-просветительское пространство.

Таким образом, исследование историко-архитектурных ансамблей, имеющих международно признанную ценность, является актуальным как с точки зрения сохранения культурного наследия, так и с точки зрения его интеграции в современное общество и экономику путем популяризации и вовлечения в концепции развития территорий как основа туристического направления развития региона и страны в целом.