Антиагрегационные свойства сосудов в отношении основных форменных элементов крови при артериальной гипертонии с дислипидемией на фоне комплексной терапии

Автор: Скорятина Ирина Александровна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - установить при артериальной гипертонии с дислипидемией степень корректирующего влияния аторвастатина в сочетании с гиполипидемической диетой и посильными физическими нагрузками на антиагрегационные свойства стенки сосудов в отношении эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Обследовано 59 больных артериальной гипертонией 1-2 степеней, риск 3 с дислипидемией IIб типа, среднего возраста. Группу контроля составили 26 здоровых людей аналогичного возраста. В работе применены биохимические, гематологические и статистические методы исследования. Усиление у больных артериальной гипертонией с дислипидемией агрегации эритроцитов, тромбоцитов и нейтрофильных лейкоцитов в значительной мере наступает вследствие снижения дезагрегационного контроля сосудистой стенки на фоне нарушений в липидном обмене, активации перекисного окисления липидов плазмы, понижения синтеза в ней оксида азота и простациклина. В результате 6-недельного комплексного лечения у больных артериальной гипертонией с дислипидемией отмечается оптимизация липидного состава и процессов перекисного окисления липидов в плазме при наступлении через 12 нед. воздействия полной нормализации антиагрегационных возможностей сосудистой стенки с сохранением достигнутого уровня учитываемых показателей как минимум в течение последующих 92 нед. наблюдения на фоне продолжения терапии.

Артериальная гипертония, дислипидемия, сосудистая стенка, антиагрегация, аторвастатин, немедикаментозное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14113052

IDR: 14113052 | УДК: 616-005.1-08:616.12-008.331.1:615.22

Текст научной статьи Антиагрегационные свойства сосудов в отношении основных форменных элементов крови при артериальной гипертонии с дислипидемией на фоне комплексной терапии

Введение. Артериальная гипертония (АГ) является распространенной причиной временной нетрудоспособности, инвалидизации и смертности среди лиц трудоспособного возраста и сокращения продолжительности жизни лиц пожилого и старческого возрастов [6]. Ситуация осложняется повышением частоты встречаемости у пациентов с АГ различных метаболических нарушений, среди которых видное место принадлежит в последние годы дислипидемии (Д). Давно замечено, что наличие даже изолированной АГ способно негативно сказываться на антиагрегационных свойствах сосудов, что значимо повышает риск развития сосудистых катастроф различной локализации [18].

Ввиду большой социальной и медицинской опасности проблеме АГ и Д традиционно уделяется пристальное внимание со стороны экспериментаторов и клиницистов [16, 20, 22]. Достигнутые большие успехи в кор- рекции этих состояний и их сочетания, к сожалению, пока не могут полностью решить проблему устранения их проявлений и осложнений [2, 9, 17].

Важным шагом в лечении Д, в т.ч. при АГ, стало введение в широкую клиническую практику статинов, применение которых способно значимо понизить смертность от сердечно-сосудистых причин, повысить качество жизни пациентов и улучшить у них общий прогноз [18] во многом за счет уменьшения агрегационной способности всех форменных элементов крови [9, 11, 21]. Гиполипидеми-ческое воздействие статинов существенно усиливается в случае одновременного применения гиполипидемической диеты и различных дозированных физических нагрузок [5, 18]. При этом ранее не оценивалось воздействие наиболее активных статинов, в т.ч. аторвастатина, в сочетании с немедикаментозной коррекцией на выраженность антиаг- регационного контроля сосудов над агрегацией форменных элементов крови у данной категории больных.

Цель исследования. Установить при АГ с Д степень корректирующего влияния аторвастатина в сочетании с гиполипидемической диетой и посильными физическими нагрузками на антиагрегационные свойства стенки сосудов в отношении эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов.

Материалы и методы. Обследовано 59 больных АГ 1–2 степеней, риск 3 с Д IIб типа, среднего возраста. Группу контроля составили 26 здоровых людей аналогичного возраста.

Уровень общего холестерина (ОХС) и триглицеридов (ТГ) в крови обследованных оценивали энзиматическим колориметрическим методом при помощи набора «Витал Диагностикум». Содержание ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в плазме определяли энзиматическим колориметрическим методом набором «Ольвекс Диагности-кум». Количественная оценка содержания общих липидов (ОЛ) в плазме велась набором «Эрба Русс». Уровни ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) рассчитывали по формуле Фридвальда. Содержание ХС липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) определяли как результат деления ТГ на 2,2. Полученные показатели липидного обмена оценивались в соответствии с Российскими рекомендациями [5].

Активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме определялась по содержанию в ней тиобарбитуровой кислоты (ТБК)-активных продуктов набором «Агат-Мед» и ацилгидроперекисей (АГП) [3]. В жидкой части крови выяснялась ее анти-окислительная активность (АОА) [22].

Состояние контроля сосудистой стенки над агрегацией форменных элементов крови определялось по ослаблению агрегации в пробе с временной венозной окклюзией.

Была оценена агрегация эритроцитов до и после временной ишемии стенки сосуда с помощью светового микроскопа путем подсчета в камере Горяева количества агрегатов эритроцитов, их числа в агрегированном и неагрегированном состоянии.

Активность агрегации тромбоцитов (АТ ) определяли визуальным микрометодом [15] до и после венозной окклюзии с использованием в качестве индукторов АДФ (0,5·10-4 М), коллагена (разведение 1:2 основной суспензии), тромбина (0,125 ед./мл), ристомицина (0,8 мг/мл), адреналина (5,0·10-6 М) и перекиси водорода (7,3·10-3 М) со стандартизированным количеством тромбоцитов в исследуемой плазме 200·109 тр. При делении времени развития АТ после венозной окклюзии на время без нее рассчитывали индекс антиагрегационной активности сосудистой стенки (ИААСС).

Агрегационные свойства нейтрофилов регистрировали на фотоэлектроколориметре [15] в плазме, полученной без наложения манжетки и с нею, выясняя степень торможения агрегации нейтрофилов с использованными индукторами, в качестве которых применяли лектин зародыша пшеницы в дозе 32 мкг/мл, конканавалин А – 32 мкг/мл и фитогемагглютинин – 32 мкг/мл. У всех пациентов рассчитывалась величина индекса торможения сосудистой стенкой агрегации нейтрофилов (ИТССАН) путем деления величины агрегации нейтрофилов в плазме, полученной без наложения манжетки, на величину, полученную при наложении манжетки.

Всем больным назначался аторвастатин 10 мг на ночь и эналаприл 10 мг 2 раза в сут на фоне гиполипидемической диеты и посильных регулярных физических нагрузок [13]. Оценка клинических и лабораторных показателей проводилась в начале лечения, через 6, 12, 18, 52 и 104 нед. терапии.

После статистической обработки полученных данных результаты представлены в виде M±m. Применен статистический анализ для трех и более зависимых групп по методу Стьюдента (различия считали достоверными при p<0,05).

Результаты и обсуждение. В течение 104-недельного наблюдения ни у одного больного не обнаружено побочных эффектов применяемого лечебного воздействия.

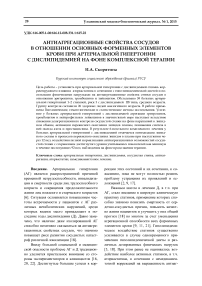

У наблюдаемых пациентов до начала лечения уровни ОЛ и ОХ были повышены по сравнению с контролем в 1,6 и 1,3 раза соответственно (табл. 1) .

Таблица 1

|

Параметры |

Комплексное лечение, n=59 (М ± m) |

Контроль, n=26 (М ± m) |

|||||

|

До лечения |

6 нед. |

12 нед. |

18 нед. |

52 нед. |

104 нед. |

||

|

ОХС, ммоль/л |

6,30±0,06 ** |

4,30±0,05 |

4,30±0,06 |

4,20±0,08 |

4,20±0,04 |

4,10±0,07 |

4,80±0,05 |

|

ХС ЛПВП, ммоль/л |

1,080±0,003** |

1,670±0,008 |

1,730±0,007 |

1,740±0,004 |

1,750±0,005 |

1,750±0,007 |

1,600±0,006 |

|

ХС ЛПНП, ммоль/л |

3,930±0,005** |

1,870±0,004 |

1,820±0,002 |

1,710±0,007 |

1,710±0,009 |

1,610±0,007 |

2,430±0,004 |

|

ХС ЛПОНП, ммоль/л |

1,290±0,008** |

0,760±0,007 |

0,750±0,003 |

0,750±0,007 |

0,750±0,008 |

0,740±0,006 |

0,770±0,005 |

|

ТГ, ммоль/л |

2,840±0,007** |

1,670±0,004 |

1,650±0,008 |

1,650±0,006 |

1,640±0,005 |

1,620±0,008 |

1,700±0,002 |

|

ОЛ, г/л |

9,30±0,10** |

5,50±0,04 |

5,40±0,08 |

5,40±0,08 |

5,20±0,04 |

5,10±0,03 |

5,60±0,03 |

|

АГП плазмы, Д 233 /1 мл |

3,210±0,005** |

1,420±0,007 |

1,420±0,007 |

1,420±0,004 |

1,400±0,008 |

1,400±0,007 |

1,420±0,009 |

|

ТБК плазмы, мкмоль/л |

5,140±0,006** |

3,550±0,008 |

3,540±0,004 |

3,540±0,006 |

3,530±0,008 |

3,540±0,010 |

3,56±0,07 |

|

Антиокислительный потенциал плазмы, % |

22,40±0,14** |

32,80±0,07 |

32,90±0,06 |

32,90±0,05 |

33,00±0,06 |

33,00±0,14 |

32,90±0,12 |

|

Сумма всех эритроцитов в агрегате на фоне венозной окклюзии |

57,50±0,11** |

45,00±0,16** |

32,50±0,09 |

32,50±0,07 |

32,40±0,07 |

32,40±0,09 |

32,60±0,14 |

|

Количество агрегатов на фоне венозной окклюзии |

10,40±0,05** |

8,70±0,06** |

7,00±0,08 |

7,00±0,04 |

7,00±0,07 |

6,90±0,06 |

7,00±0,07 |

|

Количество свободных эритроцитов на фоне венозной окклюзии |

182,60±0,46** |

244,00±0,25** |

305,40±0,31 |

305,30±0,26 |

305,30±0,36 |

305,20±0,41 |

305,30±0,18 |

|

ИААСС с АДФ, с |

1,190±0,011** |

1,360±0,008** |

1,530±0,007 |

1,530±0,008 |

1,540±0,010 |

1,540±0,012 |

1,530±0,016 |

|

ИААСС с коллагеном, с |

1,140±0,012** |

1,310±0,012** |

1,480±0,012 |

1,480±0,010 |

1,490±0,011 |

1,500±0,014 |

1,480±0,016 |

|

ИААСС с тромбином, с |

1,180±0,014** |

1,320±0,016** |

1,450±0,012 |

1,450±0,015 |

1,450±0,014 |

1,450±0,010 |

1,440±0,013 |

|

ИААСС с ристомицином, с |

1,240±0,015** |

1,400±0,012** |

1,560±0,008 |

1,560±0,007 |

1,570±0,010 |

1,570±0,006 |

1,560±0,011 |

|

ИААСС с Н 2 О 2 , с |

1,340±0,011** |

1,480±0,010** |

1,630±0,012 |

1,630±0,014 |

1,640±0,012 |

1,640±0,010 |

1,620±0,013 |

|

ИААСС с адреналином, с |

1,340±0,006** |

1,480±0,010** |

1,620±0,014 |

1,620±0,015 |

1,630±0,011 |

1,640±0,013 |

1,620±0,013 |

|

ИААСС с АДФ и адреналином, с |

1,240±0,011** |

1,360±0,015** |

1,480±0,010 |

1,480±0,011 |

1,490±0,013 |

1,510±0,010 |

1,490±0,012 |

|

ИААСС с АДФ и коллагеном, с |

1,220±0,012** |

1,360±0,013** |

1,500±0,012 |

1,500±0,010 |

1,510±0,014 |

1,520±0,010 |

1,510±0,010 |

|

ИААСС с адреналином и коллагеном, с |

1,160±0,013** |

1,340±0,016** |

1,520±0,015 |

1,530±0,012 |

1,530±0,012 |

1,540±0,010 |

1,530±0,011 |

|

ИТССАН с лектином, % |

1,130±0,009** |

1,250±0,005** |

1,320±0,008 |

1,330 ± 0,008 |

1,330 ± 0,002 |

1,330±0,007 |

1,320±0,003 |

|

ИТССАН с конканавалином А, % |

1,130±0,005** |

1,240±0,006** |

1,340±0,004 |

1,350±0,007 |

1,340 ± 0,006 |

1,330±0,003 |

1,340±0,008 |

|

ИТССАН с фитогемагглютинином, % |

1,050±0,004** |

1,160±0,006** |

1,260±0,005 |

1,270±0,006 |

1,280 ± 0,006 |

1,280±0,005 |

1,270±0,004 |

Примечание. * – различия между показателями группы наблюдения и группы контроля достоверны (р<0,01).

Биохимико-гематологические показатели больных на фоне лечения

При этом атерогенные фракции холестерина – ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП – у них оказались достоверно повышены при увеличении ТГ их крови в 1,7 раза и понижении ХС ЛПВП на более чем 30 %.

У пациентов с АГ и Д выявлена активация ПОЛ плазмы: содержание в ней АГП оказалось в 2,3 раза выше, чем у лиц контрольной группы, а уровень ТБК-активных продуктов у них превышал контрольные значения почти в 1,5 раза. При этом величина АОА плазмы пациентов уступала контролю на треть (табл. 1).

Уже в результате 6 нед. комплексной терапии достигнута нормализация у больных липидного состава плазмы при нормализации содержания в ней АГП и ТБК-продуктов (табл. 1). Содержание ХС ЛПВП в результате 6 нед. лечения также достигло нормального уровня (1,67±0,08 ммоль/л). Это сопровождалось в данные сроки сохранением нормального уровня АОА плазмы (32,8±0,07 %), что обеспечивало сдерживание уровня пероксидации липидов в жидкой части крови на нормальном уровне.

У наблюдаемых больных в исходном состоянии в пробе с временной венозной окклюзией установлено повышенное значение суммарного количества эритроцитов в агрегате на 76,4 % и числа самих агрегатов на 48,6 % при понижении количества свободно лежащих красных кровяных телец на 40,2 %.

Назначенная комплексная терапия способствовала постепенному снижению суммарного количества эритроцитов в агрегате и количества этих агрегатов при увеличении числа свободно лежащих красных кровяных телец на фоне временной венозной окклюзии. Так, к 12 нед. наблюдения в пробе с временным наложением манжетки достигнута нормализация суммы всех эритроцитов в агрегатах: за этот срок наблюдения она уменьшилась на 76,9 %, количество агрегатов понизилось на 48,5 %, а число свободных эритроцитов возросло на 40,2 % (табл. 1).

При этом у пациентов до лечения выявлено ослабление контроля стенки сосуда над активностью тромбоцитарной агрегации. Это обеспечило выраженное понижение ИААСС для изолированных агонистов (для адренали- на – 1,34±0,06 с, для Н2О2 – 1,34±0,11 с, для ристомицина – 1,24±0,15 с, для АДФ – 1,19±0,14 с, для тромбина и коллагена – 1,18±0,14 и 1,14±0,12 с соответственно) и для всех их сочетаний.

Через 6 нед. лечения у больных отмечено усиление контроля стенки сосуда над выраженностью тромбоцитарной агрегации. Достигнутая динамика АТ на фоне временной венозной окклюзии обеспечила значимую позитивную динамику ИААСС на фоне лечения. Максимальный эффект терапии достигался через 12 нед. комплексной терапии: все регистрируемые ИААСС для отдельных индукторов нормализовались: для адреналина он составил 1,62±0,14 с, для Н 2 О 2 – 1,63±0,12 с, для ристомицина – 1,56±0,08 с, для АДФ – 1,53±0,07 с, для коллагена и тромбина – 1,48±0,12 и 1,45±0,12 с соответственно. При сочетанном применении индукторов индексы агрегационной активности сосудистой стенки спустя 12 нед. комплексного лечения также претерпели достоверную динамику, выйдя на уровень контроля.

До лечения выраженность агрегации нейтрофилов у больных в плазме после временной венозной окклюзии была ускорена со всеми индукторами, обусловливая снижение ИТССАН по сравнению с контролем для лектина на 14,4 %, для конканавалина А на 15,7 %, для фитогемагглютинина на 16,7 % (табл. 1).

Вследствие проведенного комплексного лечебного воздействия у лиц с АГ и Д отмечено усиление влияния стенки сосудов на активность агрегации нейтрофилов in vitro в отношении всех примененных индукторов, максимально выраженное к концу наблюдения. Прием аторвастатина на фоне немедикаментозного воздействия уже через 6 нед. вызвал ослабление процесса агрегации нейтрофилов у пациентов в плазме, полученной после временной венозной окклюзии, а через 12 нед. – полную ее нормализацию, о чем говорило достигнутое увеличение ИТССАН для лектина на 14,4 %, для конканавалина А на 15,7 %, для фитогемагглютинина на 16,7 %.

Имея генетическую компоненту [1], выраженность агрегации форменных элементов крови играет важную роль в состоянии рео- логии крови в сосудах различного диаметра [18, 19]. В условиях Д и гемодинамических нарушений, свойственных АГ, развивается ослабление АОА плазмы, что вызывает в ней рост активности ПОЛ [10]. Нередко негативно сопровождая процессы старения [7], чрезмерное образование продуктов пероксидации липидов плазмы способствует перестройкам мембран эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, ухудшая их реологические свойства [9, 11, 21]. В ответ на АГ и Д у форменных элементов крови отмечается способность к гиперагрегации во многом за счет усиления экспрессии на них молекул адгезии и агрегации при одновременном ослаблении ограничивающего агрегацию влияния со стороны сосудистой стенки [18].

Выяснение выраженности агрегации форменных элементов крови на фоне венозной окклюзии у пациентов с АГ с Д показало у них пониженную способность сосудов вырабатывать дезагрегирующие вещества (простациклин, оксид азота, простагландин Д 2 ), что приводит к высокому риску у пациентов внутрисосудистого агрегатообразования эритроцитов, тромбоцитов и нейтрофильных лейкоцитов.

Нарушения контроля сосудистой стенки над агрегацией эритроцитов, тромбоцитов и нейтрофилов у больных АГ с Д нуждались в проведении адекватной и эффективной коррекции. Было решено испытать возможности влияния на антиагрегационные свойства сосудистой стенки сочетания одного из гипо-липидемических средств, усиливающих антиагрегационную активность сосудов, – аторвастатина, гиполипидемической диеты и физических нагрузок.

Применение аторвастатина и немедикаментозной коррекции не только быстро улучшало липидный состав плазмы, но и оптимизировало ее антиоксидантную защиту с нормализацией в ней ПОЛ. В результате проведенной терапии достигнуто снижение до уровня контроля базальной агрегационной способности эритроцитов и ее активности на фоне временной венозной окклюзии, что являлось важной основой для оптимизации реологических свойств крови у пациентов. Вероятно, феномен нормализации агрегации эритроцитов у больных через 6 нед. применения аторвастатина и немедикаментозного воздействия связан с устранением нарушения одного из ведущих механизмов их агрегации – повышения электроотрицательности эритроцитов вследствие нарастания количества на их мембране протеинов, несущих отрицательный заряд. Выраженное ослабление в ходе терапии образования активных форм кислорода сводит к минимуму оксидативные повреждения электроотрицательных белков мембраны и глобулярных белков плазмы, выполняющих в ходе агрегации роль «мостиков» между эритроцитами, ослабляя тем самым силы сцепления клеток в уже образовавшихся агрегатах. Кроме того, повышение выработки в сосудистой стенке простациклина и NO усиливает в них активность адени-латциклазы, приводя к увеличению в цитоплазме уровня цАМФ, понижению входа внутрь эритроцитов Са2+ и подавлению активности фосфодиэстеразы [4, 18].

Активация до уровня контроля чувствительности тромбоцитов к дезагрегирующим влияниям сосудистой стенки у больных, получавших немедикаментозное лечение в сочетании с аторвастатином, также говорит о нормализующем влиянии примененного комплекса на выработку в сосудах простациклина и NO [14]. Очевидно, в основе этого лежит существенное подавление дислипидемии, уменьшение интенсивности ПОЛ плазмы. Кроме того, не исключено прямое положительное воздействие аторвастатина на рецепторные и пострецепторные механизмы в сосудах и кровяных пластинках. Удлинение времени АТ в ответ на ристомицин у пациентов на фоне комплексного лечения обусловлено понижением содержания в крови выбрасываемого из стенки сосудов фактора Виллебранда [8]. Нормализация АТ с Н 2 О 2 указывает на оптимизацию активности системы антиокисления в тромбоцитах. Достижение уровня контроля АТ с использованными сочетаниями индукторов в плазме, взятой после временной венозной окклюзии, свидетельствует об оптимизации у наблюдаемых больных сосудисто-тромбоцитарных взаимодействий в условиях, близких к реальной гемоциркуляции [12].

Достигнутая на фоне лечения нормализация агрегации нейтрофилов, видимо, вызвана наступившими у больных выраженными быстрыми положительными перестройками их гликопротеиновых рецепторов, заключающимися в уменьшении в них до уровня контроля количества участков связывания примененных в качестве индукторов лектинов и способных взаимодействовать с отдельными углеводными детерминантами индукторов. Так, выявленное ослабление до уровня контроля лектин- и конканавалин А-индуциро-ванной агрегации нейтрофилов у пациентов с АГ и Д, получавших комплексное лечение, обеспечивалось понижением экспрессии рецепторов адгезии и увеличением в их составе участков, содержащих N-ацетил-D-глюкоза-мин, N-ацетил-нейраминовую кислоту и маннозу. Понижение индуцированной нейтрофильной агрегации в ответ на фитогемагглютинин было обусловлено понижением в их рецепторах фрагментов гликопротеинов, имеющих в себе bD-галактозу. В основе найденной динамики интенсивности агрегации нейтрофилов у больных АГ с Д, получавших комплексное лечение, во многом лежала нормализация влияния на эти клетки оптимального количества простациклина и NO.

Заключение. Усиление у больных АГ с Д агрегации эритроцитов, тромбоцитов и нейтрофильных лейкоцитов в значительной мере наступает вследствие снижения дезагре-гационного контроля сосудистой стенки на фоне нарушений липидного обмена, активации перекисного окисления липидов плазмы, понижения синтеза в ней NO и простациклина. В результате 6-недельного комплексного лечения у больных АГ с Д отмечается оптимизация липидного состава и процессов ПОЛ в плазме при наступлении через 12 нед. воздействия полной нормализации антиагрегационных возможностей сосудистой стенки с сохранением достигнутого уровня учитываемых показателей как минимум в течение последующих 91 нед. наблюдения на фоне продолжения терапии.

-

1. Амелина И. В. Взаимосвязь активности ядрышкообразующих районов хромосом и сома-

тометрических показателей у человека / И. В. Амелина, И. Н. Медведев // Бюл. экспериментальной биологии и медицины. – 2009. – № 147 (1). – С. 82–85.

-

2. Антиагрегационная активность сосудистой стенки у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме / В. Б. Симоненко [и др.] // Клиническая медицина. – 2007. – № 7. – С. 28–30.

-

3. Гаврилов В. Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови / В. Б. Гаврилов, М. И. Мишко-рудная // Лабораторное дело. – 1983. – № 3. – С. 33–36.

-

4. Громнацкий Н. И. Коррекция нарушений тромбоцитарного гемостаза немедикаментозными средствами у больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом / Н. И. Громнацкий, И. Н. Медведев // Клиническая медицина. – 2003. – № 81 (4). – С. 31–34.

-

5. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации (V пересмотр) // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2012. – № 4 (прил. 1). – 31 с.

-

6. Диагностика и лечение артериальной гипертензии // Национальные клинические рекомендации. – 3-е изд. – М. : Силицея-Полиграф, 2010. – С. 463–500.

-

7. Кутафина Н. В. Внутрисосудистая активность кровяных пластинок у здоровых жителей Курской области второго зрелого возраста / Н. В. Кутафина, И. Н. Медведев // Вестн. Московского государственного областного ун-та. – 2012. – № 4. – С. 10–14. – URL: http://evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/222 .

-

8. Кутафина Н. В. Механизмы функционирования сосудисто-тромбоцитарного гемостаза / Н. В. Кутафина, С. Ю. Завалишина // Вестн. РУДН. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. – 2012. – № 1. – С. 30–37.

-

9. Медведев И. Н. Влияние ловастатина на адгезивно-агрегационную функцию тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией / И. Н. Медведев, И. А. Скорятина // Клиническая медицина. – 2010. – № 2. – С. 38–40.

-

10. Медведев И. Н. Влияние эпросартана на состояние интраваскулярной активности тромбоцитов у лиц с артериальной гипертонией при метаболическом синдроме / И. Н. Медведев, Т. А. Кумова // Российский кардиологический журн. – 2008. – № 1. – С. 40–42.

-

11. Медведев И. Н. Динамика микрореологи-ческих свойств эритроцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией, получавших аторвастатин / И. Н. Медведев, И. А. Скоря-тина // Клиническая медицина. – 2012. – № 6. – С. 42–45.

-

12. Медведев И. Н. Коррекция первичного гемостаза у больных артериальной гипертонией

при метаболическом синдроме / И. Н. Медведев // Клиническая медицина. – 2007. – № 85 (3). – С. 29–33.

-

13. Медведев И. Н. Способ снижения спонтанной агрегации эритроцитов при дислипидемии : патент РФ на изобретение № 2432936 ; приоритет 12.10.2009 / И. Н. Медведев, Е. Г. Краснова, И. А. Скорятина.

-

14. Медведев И. Н. Сравнительный анализ влияния нормодипина и спираприла на внутрисосудистую активность тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом / И. Н. Медведев // Терапевтический архив. – 2007. – № 79 (10). – С. 25–27.

-

15. Методические подходы к оценке агрегации и поверхностных свойств тромбоцитов и эритроцитов / И. Н. Медведев [и др.] // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 10. – С. 117–120.

-

16. Симоненко В. Б. Агрегационная функция тромбоцитов у лиц с артериальной гипертонией с абдоминальным ожирением / В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, Т. Ю. Носова // Клиническая медицина. – 2008. – № 5. – С. 22–24.

-

17. Симоненко В. Б. Активность первичного гемостаза у больных артериальной гипертонией с нарушением толерантности к глюкозе на фоне применения трандолаприла / В. Б. Симоненко,

И. Н. Медведев, О. В. Гамолина // Клиническая медицина. – 2011. – № 2. – С. 29–31.

-

18. Симоненко В. Б. Артериальная гипертония и сосудистые дисфункции / В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, А. Г. Брюховецкий. – М. : ЭкоПресс, 2012. – 288 с.

-

19. Симоненко В. Б. Воздействие эпросартана на агрегационную способность тромбоцитов у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме / В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, Т. А. Кумова // Клиническая медицина. – 2008. – № 86 (4). – С. 19–21.

-

20. Симоненко В. Б. Динамика активности первичного гемостаза у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме на фоне лечения кандесартаном / В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, В. В. Толмачев // Клиническая медицина. – 2011. – № 3. – С. 35–38.

-

21. Симоненко В. Б. Патогенетические аспекты артериальной гипертонии при метаболическом синдроме / В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, Т. В. Кумова // Военно-медицинский журн. – 2010. – № 331 (9). – С. 41–44.

-

22. Экспериментальное моделирование и лабораторная оценка адаптивных реакций организма / И. А. Волчегорский [и др.]. – Челябинск, 2000. – 167 с.

ANTIAGREGATSION PROPERTIES OF VESSELS WITH REGARD TO THE BASIC OF BLOOD CELLSIN ARTERIAL HYPERTENSION AND DYSLIPIDEMIA COMPLEX THERAPY

Kursk Institute of Social Education (branch of) Russian State Social University

Список литературы Антиагрегационные свойства сосудов в отношении основных форменных элементов крови при артериальной гипертонии с дислипидемией на фоне комплексной терапии

- Амелина И. В. Взаимосвязь активности ядрышкообразующих районов хромосом и соматометрических показателей у человека/И. В. Амелина, И. Н. Медведев//Бюл. экспериментальной биологии и медицины. -2009. -№ 147 (1). -С. 82-85.

- Антиагрегационная активность сосудистой стенки у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме/В. Б. Симоненко //Клиническая медицина. -2007. -№ 7. -С. 28-30.

- Гаврилов В. Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови/В. Б. Гаврилов, М. И. Мишкорудная//Лабораторное дело. -1983. -№ 3. -С. 33-36.

- Громнацкий Н. И. Коррекция нарушений тромбоцитарного гемостаза немедикаментозными средствами у больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом/Н. И. Громнацкий, И. Н. Медведев//Клиническая медицина. -2003. -№ 81 (4). -С. 31-34.

- Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации (V пересмотр)//Кардиоваскулярная терапия и профилактика. -2012. -№ 4 (прил. 1). -31 с.

- Диагностика и лечение артериальной гипертензии//Национальные клинические рекомендации. -3-е изд. -М.: Силицея-Полиграф, 2010. -С. 463-500.

- Кутафина Н. В. Внутрисосудистая активность кровяных пластинок у здоровых жителей Курской области второго зрелого возраста/Н. В. Кутафина, И. Н. Медведев//Вестн. Московского государственного областного ун-та. -2012. -№ 4. -С. 10-14. -URL: http://evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/222.

- Кутафина Н. В. Механизмы функционирования сосудисто-тромбоцитарного гемостаза/Н. В. Кутафина, С. Ю. Завалишина//Вестн. РУДН. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. -2012. -№ 1. -С. 30-37.

- Медведев И. Н. Влияние ловастатина на адгезивно-агрегационную функцию тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией/И. Н. Медведев, И. А. Скорятина//Клиническая медицина. -2010. -№ 2. -С. 38-40.

- Медведев И. Н. Влияние эпросартана на состояние интраваскулярной активности тромбоцитов у лиц с артериальной гипертонией при метаболическом синдроме/И. Н. Медведев, Т. А. Кумова//Российский кардиологический журн. -2008. -№ 1. -С. 40-42.

- Медведев И. Н. Динамика микрореологических свойств эритроцитов у больных артериальной гипертонией с дислипидемией, получавших аторвастатин/И. Н. Медведев, И. А. Скорятина//Клиническая медицина. -2012. -№ 6. -С. 42-45.

- Медведев И. Н. Коррекция первичного гемостаза у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме/И. Н. Медведев//Клиническая медицина. -2007. -№ 85 (3). -С. 29-33.

- Медведев И. Н. Способ снижения спонтанной агрегации эритроцитов при дислипидемии: патент РФ на изобретение № 2432936; приоритет 12.10.2009/И. Н. Медведев, Е. Г. Краснова, И. А. Скорятина.

- Медведев И. Н. Сравнительный анализ влияния нормодипина и спираприла на внутрисосудистую активность тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом/И. Н. Медведев//Терапевтический архив. -2007. -№ 79 (10). -С. 25-27.

- Методические подходы к оценке агрегации и поверхностных свойств тромбоцитов и эритроцитов/И. Н. Медведев //Фундаментальные исследования. -2014. -№ 10. -С. 117-120.

- Симоненко В. Б. Агрегационная функция тромбоцитов у лиц с артериальной гипертонией с абдоминальным ожирением/В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, Т. Ю. Носова//Клиническая медицина. -2008. -№ 5. -С. 22-24.

- Симоненко В. Б. Активность первичного гемостаза у больных артериальной гипертонией с нарушением толерантности к глюкозе на фоне применения трандолаприла/В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, О. В. Гамолина//Клиническая медицина. -2011. -№ 2. -С. 29-31.

- Симоненко В. Б. Артериальная гипертония и сосудистые дисфункции/В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, А. Г. Брюховецкий. -М.: Эко-Пресс, 2012. -288 с.

- Симоненко В. Б. Воздействие эпросартана на агрегационную способность тромбоцитов у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме/В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, Т. А. Кумова//Клиническая медицина. -2008. -№ 86 (4). -С. 19-21.

- Симоненко В. Б. Динамика активности первичного гемостаза у больных артериальной гипертонией при метаболическом синдроме на фоне лечения кандесартаном/В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, В. В. Толмачев//Клиническая медицина. -2011. -№ 3. -С. 35-38.

- Симоненко В. Б. Патогенетические аспекты артериальной гипертонии при метаболическом синдроме/В. Б. Симоненко, И. Н. Медведев, Т. В. Кумова//Военно-медицинский журн. -2010. -№ 331 (9). -С. 41-44.

- Экспериментальное моделирование и лабораторная оценка адаптивных реакций организма/И. А. Волчегорский . -Челябинск, 2000. -167 с.