Антибактериальная активность биосинтезированных наночастиц серебра в отношении Pseudomonas aeruginosa

Автор: Купряшина М.А., Пономарева Е.Г., Мамонова И.А., Кульшань Т.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Фармакология, клиническая фармакология

Статья в выпуске: 1 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ антибактериального действия биообразованных наночастиц серебра на музейный и клинический штаммы Pseudomonas aeruginosa in vitro . Материал и методы. С использованием метаболитов непатогенной бактерии Azospirillum brasilense SR80 получены наночастицы серебра. Методами электронной микроскопии, ультрафиолетово-видимой спектроскопии и динамического светорассеяния охарактеризованы размер, форма, однородность и степень агрегации полученных наночастиц. Антибактериальное действие различных концентраций наночастиц серебра оценено по уровню метаболической активности клеток с применением резазурин-теста.

"зеленый" синтез, наночастицы серебра, антибактериальная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/149148664

IDR: 149148664 | УДК: 615.33+579.61 | DOI: 10.15275/ssmj2101100

Текст научной статьи Антибактериальная активность биосинтезированных наночастиц серебра в отношении Pseudomonas aeruginosa

EDN: YHGMDO

Введение. По состоянию на 2023 г. инфекционные заболевания представляли собой вторую по значимости причину смертности во всем мире [1]. В последние годы основной проблемой, связанной с микробными инфекциями, является устойчивость к антибиотикам [2, 3]. Pseudomonas aeruginosa — один из наиболее опасных оппортунистических микроорганизмов, обладающих мультирезистентностью. В мировом масштабе за последние два десятилетия синегнойная палочка стала одним из ведущих агентов развития внутрибольничных инфекций, особенно у пациентов с послеоперационными хирургическими травмами, в отделениях интенсивной терапии, ожоговых и травматологических отделениях, а также у пациентов с уже имеющимися заболеваниями, такими как муковисцидоз [4]. Всемирной организацией здравоохранения P. aeruginosa была отнесена к одной из наиболее опасных для жизни инфекций и включена в список приоритетных патогенов для исследований и разработки новых антибиотиков [5]. Устойчивость синегнойной палочки к действию антибиотикоподобных веществ опосредована комплексом сложных механизмов действия, таких как увеличение экспрессии эффлюксного насоса, генетическими детерминантами, системами модификации целевой мишени, ферментными системами, приводящими к ингибированию действия и инактивации антимикробных препаратов [6]. Множественная лекарственная устойчивость сегодня представляет собой основную проблему, с которой сталкиваются при разработке антибактериальных средств, еще и потому, что эффективность вещества в основном связана с одним из механизмов действия на бактериальную клетку. Высокая устойчивость P aeruginosa к ряду антибиотиков обусловливает необходимость разработки альтернативных противо-микробных препаратов, которые могут эффективно преодолевать защитные барьеры бактериальной клетки благодаря сочетанию различных механизмов действия, и наноматериалы являются возможными кандидатами на эту роль [1, 7]. В настоящее время наночастицы металлов, в частности серебряные наночастицы (AgНЧ), рассматриваются как наиболее перспективные агенты, способные преодолевать множественную антибиотикорезистентность, благодаря разнонаправленным механизмам их действия [8].

Ранее нами обнаружена способность почвенных непатогенных ассоциативных бактерий Azospirillum brasilense к биосинтезу золотых и серебряных наночастиц при культивировании в жидкой питательной среде в присутствии золотохлористоводородной кислоты и нитрата серебра соответственно [9]. Биологически синтезированные наночастицы более перспективны для биомедицинского применения по сравнению с химически синтезированными частицами благодаря их биосовместимости и функционализированной поверхности [10].

Цель — анализ антибактериального действия биообразованных наночастиц серебра на музейный и клинический штаммы P. aeruginosa in vitro .

Материал и методы. В качестве объекта для «зеленого» синтеза наночастиц серебра был использован штамм A. brasilense SR80, полученный из коллекции непатогенных микроорганизмов Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Российской академии наук (ИБФРМ РАН — IBPPM

-

24, www.collection.ibppm.ru ). Данный штамм характеризуется повышенной фенолоксидазной активностью [11]. Бактерии культивировали на жидкой малатно-солевой среде, pH — 6,8. В эксперименте использовали 36-часовую культуру бактерий, клетки осаждали центрифугированием в течение 15 мин при 7000 g, супернатант использовали в реакциях биообразования наночастиц. Биосинтез осуществляли путем восстановления нитрата серебра, при инкубации водного раствора 1 мМ AgNO3 («Диа-м», Россия) с полученным бесклеточным экстрактом при комнатной температуре, в темноте, в течение 24 ч. Для измерения спектров поглощения использовали спектрофотометр Specord 250 (Analytik Jena, Германия). Оценку размера, формы и относительного количества электронно-плотных нанообразований проводили с помощью трансмиссионных электронно-микроскопических изображений (ТЭМ), полученных на микроскопе Libra 120 (Carl Zeiss, Германия). Для измерения дзета-потенциала, среднего размера и распределения синтезированных частиц по размеру использовали прибор Zetasizer Nano ZS (Malvern, Великобритания). Антимикробную активность AgНЧ определяли в отношении стандартного штамма P. aeruginosa ATCC 27853, полученного из музея живых культур кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России и клинического штамма и P. aeruginosa , выделенного в бактериологической лаборатории ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» из верхних дыхательных путей детей, находившихся на лечении, идентифицированного с помощью тест-систем для биохимической идентификации STAPHYtestT24, NEFERMtest24 (Erba Lachema, Чехия). Все штаммы субкультивированы на мясо-пептонном агаре (ГРМ-агар, ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», Россия).

Количественную оценку антибактериальной активности, выраженную как уровень относительной респираторной активности, определяли флуори-метрическим резазурин-тестом. В лунки 96-луноч-ного культурального планшета вносили по 100 мкл суточной культуры бактерий (концентрация клеток 1^10 5 КОЕ/мл), 50 мкл раствора AlamarBlue (Sigma, США) с концентрацией 1 мг/мл, 50 мкл наночастиц, ресуспендированных в фосфатном буфере. Планшеты инкубировали при температуре 37ºС в течение 24 ч, затем регистрировали интенсивность флуоресценции на спектрофлуориметре Cary Eclipse (Agilent, США), за 100% была принята дыхательная активность суточной культуры бактерий.

Результаты количественных тестов обрабатывали с использованием пакета программ Microsoft Office Excel. Для оценки достоверности различий между выборками в опытных и контрольных экспериментах применяли t -критерий Стьюдента. По результатам вычисления среднеарифметического и стандартного отклонения для данной выборки с объемом n (число измерений) определяли стандартную ошибку среднеарифметического и границы его доверительного интервала с учетом t -коэффициента Стьюдента при уровне значимости 95% ( p =0,05). Объем выборки n =6.

Результаты. При инкубации супернатанта, полученного при культивировании штамма A. brasilense SR80, с водным раствором AgNO3 в концентрационном диапазоне от 0,05 до 50 мМ среда выращивания приобретала желтое окрашивание, которое с течением времени становилось желто-коричневым. Такое окрашивание указывает на накопление в инкубационной среде наночастиц серебра (рис. 1).

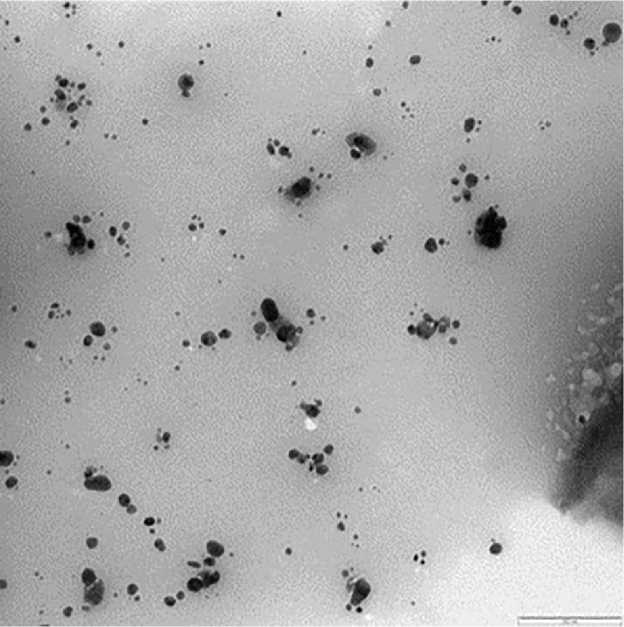

Методом просвечивающей электронной микроскопии подтверждено образование наночастиц серебра неправильной сферической формы размером от 5 до 30 нм. Дальнейшая инкубация приводила к увеличению выхода образовавшихся частиц, без изменения их геометрических параметров. Увеличение концентрации нитрата серебра приводило к изменению формы наночастиц от правильной сферической до неправильной сферической, с размерами от 6 до 35 нм (рис. 2). Данные о распределении биосинтезированных наночастиц по размеру, полученные с помощью просвечивающей электронной микроскопии, подтверждены методом динамического светорассеяния. Дзета-потенциал наночастиц серебра, полученных при различных параметрах биообразования составил от -17,5±4 мВ, что свидетельствует об электростатической стабильности частиц и несклонности к коагуляции или флокуляции.

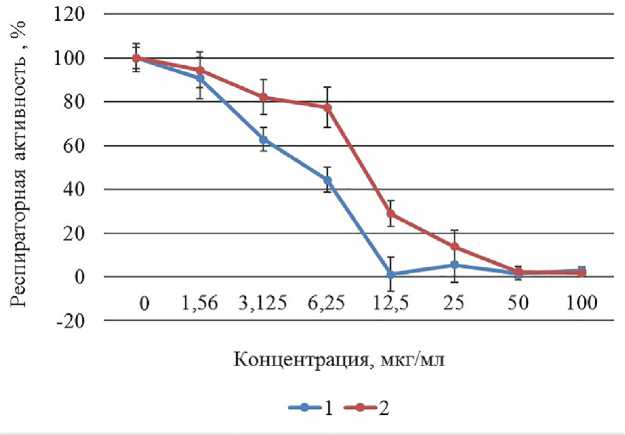

Согласно данным резазурин-теста, при инкубации клеток в течение 24 ч с раствором наночастиц зарегистрирован ярко выраженный дозозависимый эффект в виде угнетения относительной респираторной активности, со следующими выявленными значениями минимальной ингибирующей концентрации, подавляющей рост не менее 50% исследованных штаммов, — МИК50: для референтного штамма — 6,5 мкг/мл, для клинического штамма — 10 мкг/мл (рис. 3).

Обсуждение. В настоящее время крайне актуальны исследования в области «зеленого» синтеза наночастиц с использованием различных биологических объектов [12]. Однако в большинстве случаев биообразованные наночастицы не стабильны, гетерогенны и имеют неправильную форму, эти факторы отражаются на возможности их дальнейшего применения. В результате проведенного исследования нам удалось получить АдНЧ с высокой степенью монодисперсности и стабильности. По данным ультрафиолетово-видимой спектроскопии был обнаружен пик с максимумом поглощения на длине волны 470 нм, что согласуется с поверхностным плазмонным резонансом Ag°, возникающим при длине волны от 450 до 500 нм [13]. Для исследования антимикробного действия методом двухкратных серийных разведений получены концентрации наночастиц от 100 до 1,56 мкг/мл. По данным резазурин-теста при концентрации АдНЧ 12,5-25 мкг/мл не наблюдалась метаболическая активность бактерий, что подтверждает бактерицидность полученных наночастиц. МИК и МБК частиц для музейного штамма составили 6,5 и 12,5 мкг/мл соответственно, для клинического — 10 и 25 мкг/мл. Наши исследования согласуются с некоторыми работами, продемонстрировавшими эффективность применения биообразованных наночастиц в отношении бактерий [14, 15]. Разность в эффективной концентрации биообразованных наночастиц объясняется тем, что различия в физико-химических свойствах наночастиц (т. е. форма, размер и наличие поверхностных фрагментов) оказывают существенное влияние на их антибактериальную активность. По данным литературы антибактериальные свойства серебряных наночастиц отрицательно коррелируют с их размером, т. е. с увеличением диаметра частиц снижается их активность [16]. Предполагается, что частицы менее 15 нм способны проникать через

Рис. 1. Биообразование серебряных наночастиц

Рис. 2. Просвечивающая электронная микроскопия био-образованных наночастиц серебра, 24 ч, 5 мМ AgNO3.

Масштабная линейка — 200 нм

Рис. 3. Относительная респираторная активность бактерий под воздействием биообразованных наночастиц: 1 — P. aeruginosa ATCC 27853; 2 — клинический штамм P. aeruginosa

бактериальную стенку и оказывать антибактериальное действие эффективнее, чем частицы размером 15–20 нм. Наши результаты показали, что AgНЧ оказывают мощное антибактериальное действие в отношении синегнойной палочки при низких концентрациях, хотя размер частиц колеблется от 6

до 35 нм. Одними из главных механизмов действия наночастиц серебра считаются нарушение целостности клеточных стенок бактерий и увеличение проницаемости цитоплазматической мембраны, индукция перекисного окисления липидов, окислительное повреждение ДНК и белков, блокирование передачи клеточного сигнала. Кроме того, подвергаясь воздействию аэробных условий, ионы серебра могут высвобождаться с поверхности частиц, также оказывая мощное антимикробное действие [17].

Заключение. В нашем исследовании методом «зеленого» синтеза с использованием бесклеточного экстракта A. brasilense SR80 получены и охарактеризованы AgНЧ. Полученные частицы проявляют выраженную концентрационнозависимую антимикробную активность в отношении клинического и стандартного штаммов P. aeruginosa in vitro . Полученные результаты подчеркивают возможное применение биообра-зованных наночастиц в качестве альтернативных противомикробных препаратов.

Вклад авторов. М. А. Купряшина — анализ данных и написание рукописи; Е. Г. Пономарева, И. А. Мамонова — проведение экспериментов; Т. А. Кульшань — концептуализация, редактирование рукописи.