Антропоцентричность как движущая сила современного публичного управления

Автор: Якимов Роман Васильевич

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Трибуна молодого ученого

Статья в выпуске: 2 (67), 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена феномену распространения антропоцентричности в границы современного государственного и муниципального управления. Антропоцентричность является важнейшей движущей силой современного публичного управления. Необходимость обеспечения граждан реализацией их прав и обеспечением возможностей для благополучного развития является трендом наших дней. С целью выявления уровня антропоцентричной ориентации граждан и их отношения к самому феномену антропоцентричности нами было проведено социологическое исследование. Результаты исследования говорят о готовности граждан к участию в публичном управлении. Также мы пришли к выводу, что большинство граждан участвует в процессах партисипации в той или иной мере. Основная обеспокоенность граждан (в вопросе участия в партисипативных процессах) вызвана стереотипизацией государственного и муниципального управления и созданием образа управленческой машины, которая руководствуется принципами популизма.

Антропоцентричность, государство, публичное управление, граждане, акторы, муниципальное управление, социологические исследования, публичная политика, стереотипы власти

Короткий адрес: https://sciup.org/14124306

IDR: 14124306 | УДК: 338.24 | DOI: 10.47629/2074-9201_2022_2_164_168

Текст научной статьи Антропоцентричность как движущая сила современного публичного управления

А нтропоцентричность является важнейшей движущей силой современного публичного управления [1]. Необходимость обеспечения граждан реализацией их прав и обеспечением возможностей для благополучного развития является трендом наших дней [2]. С целью выявления уровня антропоцентричной ориентации граждан и их отношения к самому феномену антропоцентричности нами было проведено социологическое исследование.

Исследование проводилось в период с 1 по 28 февраля 2022 года и имело следующую выборку: Общее количество участников – 160, из которых, женщины – 100 респондентов, мужчины – 60 респондентов. Возраст участников: молодёжь (18-35 лет) –40 респондентов, средний возраст (35-60 лет) – 90 респондентов, старший возраст (60-80 лет) – 30 респондентов.

Был использован онлайн-опрос среди жителей Томской области, в частности, города Томска в воз- расте 18-80 лет. Выборка составила 160 человек. Методика онлайн-опроса была использована исходя из следующих соображений:

-

• популярности онлайн практик среди акторов [3];

-

• возможности оперативного сбора и обработ ки информации;

-

• относительного доверия акторов к аноним ным онлайн-опросам в сфере политики и публичного управления;

-

• сложная эпидемиологическая ситуация, вы званная пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) могла иметь негативные последствия при очном опросе для респондентов и интервьюеров.

Реализуемое исследование было поделено на несколько условных блоков, способствующих глубинному изучению отношения акторов к антропо-центричности как основной тенденции современного публичного управления. Можно выделить следующие задачи проводимого исследования:

-

• выявление уровня удовлетворённости акто ров публичным управлением;

-

• выявление мнения акторов относительно уров ня антропоцентричности в публичном управлении;

-

• выявление отношения акторов к вовлечению

граждан в публичное управление;

-

• выявление опасений, связанных с антропо центричной повесткой публичного управления;

-

• выявление ожиданий и потребностей акто ров от антропоцентричной повестки публичного управления.

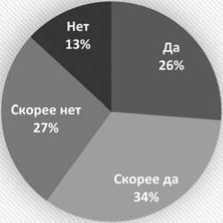

Ниже раскрыты и проанализированы результаты социологического исследования. Из Рисунка 1 становится ясно, что акторы, в целом, удовлетворены современным публичным управлением. 60 % респондентов положительно отозвались о деятельности органов власти. Полученные результаты говорят о высоком уровне поддержки со стороны граждан принимаемых публичных. Следует отметить, что катего- рически не удовлетворены деятельность публичных институтов, в основном, представители молодёжи в возрасте 18-35 лет. В данной категории негативный ответ дали около 73 % респондентов.

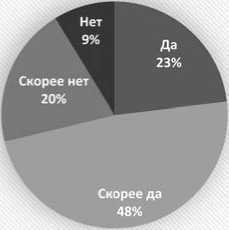

По Рисунку 2 видно, что акторы осознают факт антропоцентричной ориентации современного публичного управления, лишь 29 % респондентов дали отрицательный ответ. Примечательно, что 48 % респондентов склонны согласиться с высказыванием, но они находятся в колеблющейся зоне. Это может быть вызвано сильным влиянием устоявшейся стереотипизации публичного управления [4] и слабой информационной политикой со стороны государства.

Социологическое исследование показывает, что 82 % респондентов положительно относятся к вовлечению граждан в публичное управление, мотивируя это следующими характеристиками:

-

• лучшей информированностью граждан поло жением дел;

-

• заинтересованностью граждан в решении

проблем;

-

• важностью личного участия граждан в управ лении;

-

• необходимостью общественного контроля за

правительственным аппаратом;

-

• необходимостью прозрачности принятия пу бличных решений;

-

• ценностями демократического и гражданско го общества.

18 % респондентов, которые считают, что граждане не должны вовлекаться в публичное управление мотивируют свой выбор следующими характеристиками:

-

• государственные институты более компетент ны в решении проблем;

-

• не все граждане «достойны» участвовать в пу бличном управлении;

-

• лишь малое количество граждан готово по тратить своё время на участие в управлении;

Удовлетворены ли Вы деятельностью государственных и муниципальных органов власти ?

■ Да ■ Скорее да ■ Скорее нет ■ Нет

Рисунок 1. Удовлетворены ли Вы деятельностью государственных и муниципальных органов власти?

Как Вы считаете, выстраивают ли органы власти свою деятельность в зависимости от приоритетов и нужд граждан?

■ Да ■ Скорее да ■ Скорее нет ■ Нет

Рисунок 2. Как Вы считаете, выстраивают ли органы власти свою деятельность в зависимости от приоритетов и нужд граждан?

• участие граждан не имеет реального влияния на принятие решений.

Следует отметить, что 77 % граждан, давших отрицательный ответ, входят в возрастную категорию 50-80 лет, что можно интерпретировать как сильное влияние «советской» авторитарной системы управления на ментальность и восприятие управленческих стилей данной категорией респондентов. В силу возраста и жизненного опыта респондентам сложно перестраиваться под изменение управленческой парадигмы. Кроме того, следует отметить наличие коллективной памяти молодёжи о Советском союзе [5].

На вопрос – «Как Вы участвуете в публичном управлении» ответы респондентов поделились следующим образом: 63 % – хожу на выборы; 5 % -взаимодействую с депутатом в округе; 3 % – участвую в публичных слушаниях и обсуждениях; 14 % – участвую в опросах и обсуждениях в социальных сетях и на сайтах; 15 % – никакого участия не принимаю. Граждане, которые заявили, что никакого участия не принимают, мотивировали свой выбор следующими характеристиками: отсутствие информации, отсутствие доверия к власти, отсутствие интереса к публичному управлению. Описанные выше данные, говорят о слабом развитии институтов вовлечения граждан в публичное управление [6]. Основной механизм пар-тисипации, который активно используется акторами – участие в выборах. Несмотря на это, абсолютное большинство акторов положительно относится к пар-тисипативным практикам, что подтверждается и другими исследованиями [7]. Развивается система парти-сипации через использование электронных способов коммуникации [8].

Антропоцентричная повестка публичного управления может вызывать определённое недоверие граждан[9]. Что, впрочем, не всегдазависит от ин- ститутов власти и может диктоваться комплексом социо-культурных факторов [10]. Так, на вопрос – «Есть ли у Вас опасения относительно сильной ориентации деятельности органов власти на потребности граждан?» ответы респондентов поделились следующим образом: 51 % – нет; 33 % – скорее нет; 9 % – скорее да; 7 % – да. Но в целом, 84 % респондентов дали отрицательный ответ, что говорит о потребности граждан в публичном антропоцентризме. Данные отражены на Рисунке 3.

Респондентам, давшим отрицательные ответы «да» и «скорее да», было предложено мотивировать свой ответ. Таким образом мы получили следующие группы ответов:

• принятие решений будет затруднено по причине вероятности его непринятия со стороны отдельных акторов; • приоритетность приобретут потребности маргинальных групп, которых не поддерживает общество; • такая ориентация будет являться лишь декларативной; • невозможно участь интересы и потребности всех групп населения.

Одновременно, были изучены ожидания и потребности акторов, относительно распространяющейся антропоцентричной повестки государства. По данному пункту респонденты давали развёрнутые ответы, которые можно разделить на следующие группы потребностей:

• необходимость создания дополнительных механизмов вовлечения граждан в публичное управление; • необходимость широкого информационного освещения существующих механизмов соуправления;

• разработка механизмов непосредственного (персонального) вовлечения актора в процесс принятия решения; Рисунок 3. Есть ли у Вас опасения относительно сильной ориентации деятельности органов власти на потребности граждан? • индивидуализация публичного управления; • усиление адресной поддержки акторов со стороны государства.

Результаты исследования говорят о готовности граждан к участию в публичном управлении. Также, мы пришли к выводу, что большинство граждан участвует в процессах партисипации в той или иной мере. Основная обеспокоенность граждан (в вопросе участия в партисипативных процессах) вызвана стереотипизацией государственного и муниципального управления и создания образа управленческой машины, которая руководствуется принципами популизма.

Список литературы Антропоцентричность как движущая сила современного публичного управления

- Туманян Г.В. Антропосоциетальный подход в контексте трансформаций парадигмы публичного управления. Партисипативное управление в "сервисном" государстве // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. 2020. № 1. С. 206-219. DOI: 10.37691/2311-5351-2020-0-1-206-219

- Головина А.А. Проблемы формирования системы управления государственной службой Российской Федерации на современном этапе // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМу. 2015. № 1. С. 112-116.

- Туманян Г.В. Дистанционное электронное голосование как этап развития антропоцентричного публичного управления // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2022. № 1. С. 306-310. DOI: 10.22394/2079-1690-2022-1-1-306-310

- Воронин М.Ю., Моисеенко Л.В., Викулина М.А. Некоторые особенности стереотипизации негативных аспектов образа власти // Социально-политические науки. 2020. № 5. С. 13-19. DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-5-13-19

- Ковадин М.А., Фофанова К.В. Советский союз как часть коллективной памяти молодежи: социологический анализ // Социальные нормы и практики. 2020. №3. С. 6. DOI: 10.24411/2658-5472-2020-00006

- Груднов Д.В. О важности эффективного выстраивания деятельности в социальных сетях государственных и муниципальных органов власти // Евразийский юридический журнал. 2020. № 12. С. 500-501.

- Якимов Р.В. Современные подходы к городскому планированию. Есть ли необходимость в общественном участии? // Вестник Академии права и управления. 2021. № 1. С. 118-122. DOI: 10.47629/2074-9201_2021_1_118_122

- Груднов Д.В. Электронное участие граждан в процессе становления "сервисно" ориентированного государства. О роли государственных социальных сетей // Вестник МГЭИ (on line). 2020. №1. С. 48-59. DOI: 10.37691/26190265-2020-0-1-48-59

- Оболонский А.В. Гражданское недоверие к власти как предпосылка политического развития // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2013. № 3. С. 34-44.

- Реутов Е.В. Факторы формирования социального доверия и недоверия в российском обществе // Среднерусский вестник общественных наук. 2018. №1. С.12-20.