Антропогенная трансформация населения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в лесах Приамурья

Автор: Рогатных Дина Юрьевна, Куберская Ольга Вячеславовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучены изменения в населении жужелиц коренных лесов Приамурья при их антропогенной трансформации до полного уничтожения лесной растительности. На лесных полянах видовое разнообразие, а зачастую и численность жужелиц заметно богаче относительно коренных сообществ. При деградации коренных лесов изменения в населении жужелиц происходят за счет появления ранних сукцессионных видов и уменьшения численности типичных обитателей лесных сообществ; наблюдается также увеличение доли растительноядных жужелиц и, соответственно, уменьшение доли хищных.

Приамурье, антропогенная трансформация, коренные леса, жужелицы, жизненные формы

Короткий адрес: https://sciup.org/146116569

IDR: 146116569 | УДК: 595.762.12

Текст научной статьи Антропогенная трансформация населения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в лесах Приамурья

Введение. Уникальная природа Приамурья, представляющая на территории России высоко эндемичные флору и фауну Восточной Азии, несмотря на низкую плотность населения в регионе, с каждым годом все более явно подвергается антропогенной трансформации, прежде всего из-за экстенсивного землепользования. Особенно ярко проявляются тенденции этих изменений вблизи городов и в их зеленой зоне, что связано во многом с высокой рекреационной нагрузкой на эти земли. Антропогенная трансформация естественных экосистем затрагивает все их звенья, включая население насекомых. Высокой чувствительностью к изменениям в окружающей среде отличаются герпетобионтные жесткокрылые, что позволяет рассматривать преобладающих среди них жужелиц как одних из самых перспективных биоиндикаторов (Koivula, 2011).

Целью нашей работы стало изучение изменений населения жужелиц коренных лесов Приамурья при их антропогенной трансформации, завершающейся полным уничтожением лесной растительности.

Методика. Учитывая обширность территории Приамурья как биогеографического выдела (Куренцов, 1965) и проявление в его пределах изменений таких параметров климата как океаничность-континентальность и гумидность-аридность, антропогенная

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1 трансформация населения жужелиц коренных экосистем рассматривается на примере материалов, собранных нами в Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске в сходных экологических условиях. Исследования проводились в биотопах трех типов: слабо измененных хвойно-широколиственных лесах, вторичных белоберезовых лесах и на лесных полянах, которые в совокупности отражают градиент антропогенной трансформации. Для оценки проявления фаунистических различий между Средним и Нижним Приамурьем в структуре населения жужелиц выбранных биотопов, использованы результаты исследований С.А. Шабалина (2011) в сходных местообитаниях Южного Приморья.

Материалом из Среднего Приамурья послужили сборы жужелиц, проведенные в 2005, 2006 и 2012 гг. в окрестностях Благовещенска. Широколиственный лес расположен в 3 км к юго-западу от Благовещенска на 3-4 надпойменных террасах Амура. Древостой образован Quercus mongolica Fisch, ex Ledeb., разреженный. В подлеске произрастают Corylus heterophylla Fisch, ex Bess, и Lespedeza bicolor Turcz. Травянистый покров достаточно развит, представлен злаками и осоками, также включает Equisetum hyemale L., Filipendula palmata (Pall.) Maxim., Anemonoides amurensis (Korsh.) Holub, Paris verticillata M. Bieb., Hylomecon vernalis Maxim., Corydalis ambigua Cham, et Schltdh, папоротники Athyrium sp. и Dryopteris sp. Мелколиственный лес находится в 5 км к северо-западу от Благовещенска, также в пределах 34 надпойменных террас. Древесный ярус состоит из Betula platyphylla Sukacz., В. davurica Pall., и Populus tremula L. В подлеске преобладают C. heterophylla. Rhododendron dauricum L. и L. bicolor. Травянистый покров довольно густой, включает Calamagrostis sp., Carex augustinowiczii Meinsh. ex Korsh., Caltha sp., Equisetum palustre L., лесная подстилка хорошо развита. Лесные поляны располагаются в окрестностях станции Широтная в 2 км к северо-западу от Благовещенска на выравненном участке 4-й надпойменной террасы реки Амур в пределах дубово-берёзового леса. Травянистый покров хорошо развит, образован в основном злаками.

Исследования в Нижнем Приамурье проводились в 2010-2012 гг. в Силинском лесопарке Комсомольска-на-Амуре, который представляет собой в разной степени трансформированный долинный хвойношироколиственный лес, расположенный на надпойменной террасе Амура. В древостое широколиственного леса преобладают Ulmus japonica (Rehd.) Sarg и Fraxinus mandshurica Rupr., существенна доля Phellodendron amurense Rupr. В подросте присутствует Picea obovata Ledeb. В подлеске доминируют Padus avium Mill, и Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. Травянистый покров развит слабо, заметно присутствие F. palmata, Е. hyemale, Arisaema amurense Maxim., H. vernalis. Мелколиственный лес образован преимущественно В.

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1 platyphylla. Подлесок сформирован Spiraea salicifolia L., R. dauricum, Swida alba (L.) Opiz, Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., E. senticosus и Rosa davurica Pall. Травянистый покров довольно густой, с заметным преобладанием Waldsteinia maximovicziana (Teppner) Probat., лесная подстилка хорошо развита. Лесные поляны располагаются в окружении мелколиственного леса. Кустарники (5. sorbifolia, R. davurica) на окраинах полян образуют густые куртины. Травянистый покров представлен в основном злаками и осоками с более-менее заметным присутствием Plantago sp., Trifolium sp. и Achillea sp.

Во всех местах жуки отлавливались только почвенными ловушками Барбера, которые расставлялись в линию от 10 до 30 шт. в каждом биотопе. В качестве фиксатора использовался 30% раствор уксусной кислоты или 4% раствор формальдегида. Определение жужелиц проводилось по соответствующим разделам «Определителя насекомых Дальнего Востока России» (Лафер, 1989, 1992).

Таксономическая систематика дана в соответствии с Каталогом жесткокрылых Палеарктики (Lobl, Smetana, 2003). По жизненным формам жужелицы распределены согласно классификации И.Х. Шаровой (1981). Встречаемость жужелиц, косвенно отражающая особенности их пространственного распределения, оценивалась нами как динамическая плотность (ДП) - число экземпляров жуков попавших в ловчий стаканчик в пересчете на 100 ловушко-суток (Шабалин, 2011). Сравнение видового состава биотопических группировок жуков проводилось методом кластерного анализа в программе Past версия 1.57 (Песенко, 1982) с использованием коэффициента Жаккара. Объем собранного и обработанного материала составил в окрестностях Благовещенска 2650 экземпляров жужелиц, в Силинском лесопарке Комсомольска-на-Амуре 2025 экземпляров жужелиц (табл. 1).

Результаты и обсуждение. В результате проведённых учетов в биотопах трех типов на каждой обследованной территории Приамурья было выявлено близкое число видов, родов и триб жужелиц (табл. 1): 63 вида из 20 родов и 14 триб в Нижнем Приамурье; 59 видов из 20 родов и 13 триб в Среднем Приамурье. Более высокое таксономическое разнообразие жужелиц Южного Приморья (72 вида из 23 родов и 15 триб) объясняется его географическим положением в более низких широтах.

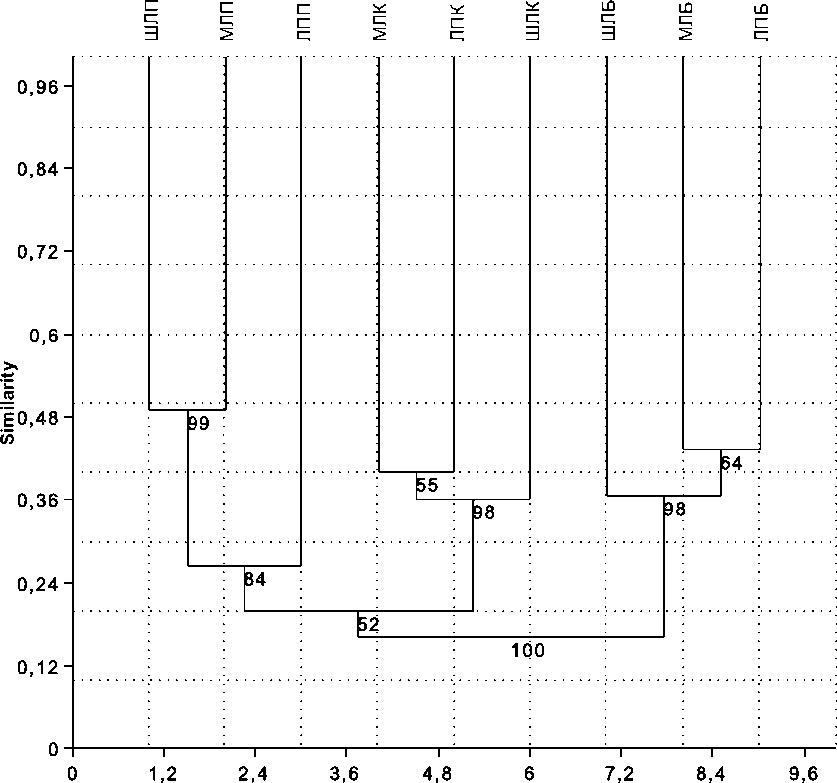

Кластерный анализ сходства видового состава жужелиц всех биотопов показал выраженное проявление географического фактора (рис. 1). Население жужелиц однотипных биотопов Нижнего Приамурья и Южного Приморья в фаунистическом отношении оказались ближе друг к другу. Выраженный гумидный характер климата Нижнего Приамурья и Южного Приморья определил не только господство на этих территориях мезофильной растительности (кедровошироколиственных лесов), но и сходство их фаун. Отчетливая

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1

обособленность карабидофауны Среднего Приамурья связана с проникновением в пределы Зейско-Буреинской равнины видов, характерных для степных ландшафтов Верхнего Приамурья (Даурии) и Монголии.

Рис. 1 . Дендрограмма сходства видового состава жужелиц в биотопах Приамурья (UPGMA, индекс сходства Жаккара, бутстреп 1000).

В основании ветвей приведены бутстреп-значения (в %). Обозначение биотопов: ШЛ - широколиственный лес, МЛ - мелколиственный лес, ЛП - лесные поляны; П - Южное Приморье, К - Комсомольск-на-Амуре (Нижнее Приамурье), Б - окрестности Благовещенска (Среднее Приамурье).

Анализ населения жужелиц Приамурья (табл. 1) показал, что на обеих территориях преобладают представители одних и тех же родов. Наибольшим видовым разнообразием характеризуются рода Harpalus, Amara, Pterostichus и Carabas. Большинство жужелиц из данных родов можно отнести к эвритопным видам, которые способны жить в широком диапазоне условий окружающей среды и обладают высокой экологической валентностью. Однако близкое соседство степной зоны и уменьшение гумидности климата в Среднем Приамурье обусловили высокую ДП Harpalus и Amara во всех биотопах окрестностей Благовещенска. В Силинском парке Комсомольска-на-Амуре

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 1 наблюдается явная тенденция к увеличению ДП этих жужелиц при разрушении первичных лесных сообществ и трансформации их в нелесные территории. Кроме того ДП жужелиц из родов Carabus и Pterostichus в биотопах окрестностей Благовещенска оказалась на порядок выше, чем в сходных биотопах Комсомольске-на-Амуре за счет эврибионтов Carabus arcensis Herbst, С. billbergi Mannerheim, С. granulatus Linnaeus и лесных обитателей Pterostichus adstrictus Escherich, P. procax A. Morawitz. Только в Комсомольске-на-Амуре при минимальной ДП зарегистрировано по 1-2 вида из родов Bembidion, Blethisa, Bradycellus, Panagaeus, Patrobus, Platynus и Pristosia. В большинстве своем они формируют население полян. В то же время в окрестностях Благовещенска найдены представители родов Anisodactylus, Cylindera, Dolichus, Loricera, Notiophilus и Trichotichnus, которые не обнаружены в обследованных биотопах Комсомольска-на-Амуре. Как проявление антропогенной трансформации экосистем Приамурья мы расцениваем увеличение ДП жужелиц из рода Poecilus от коренных лесов к полянам.

Во многих случаях биотопические различия в ДП отдельных видов на одной территории носит стохастический характер. Тем не менее, в Приамурье видовое разнообразие жужелиц возрастают в направлении от коренных ненарушенных лесов к нелесным местообитаниям, а в Нижнем Приамурье при этом заметно увеличивается ДП. При этом в составе населения жужелиц полян присутствуют как лесные обитатели из родов Agonum, Leistus, Pterostichus, Synuchus, так и типичные обитатели открытых пространств (Poecilus, Anisodactylus, Chlaenius, Harpalus, Amara). Очевидно, это связано с мозаичностью микростациальных условий лесных полян и проявлением опушечного эффекта на их границах (Радкевич, Степанов 1971). Однако в окрестностях Благовещенска оказалось, что широколиственный лес характеризуются самой высокой ДП жужелиц, при этом ДП жужелиц во вторичном лесу была несколько меньше, чем на полянах. Это явление мы связываем с проявлением географической специфики данной территории, в частности возрастанием ксерофильности местообитаний в дубовых лесах Среднего Приамурья и выраженной на этом фоне экспансией видов, составляющих дауромонгольский фаунистический комплекс.

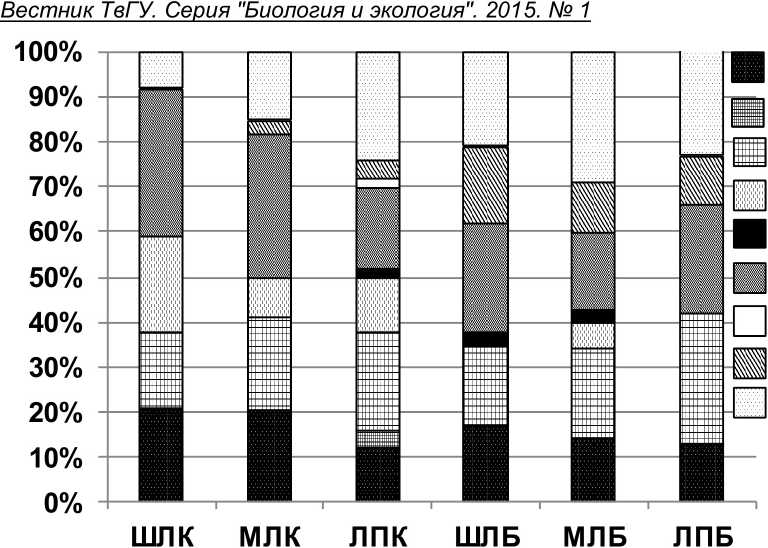

Жизненные формы отражают весь спектр экологических факторов, к которым приспосабливаются жужелицы, и характеризует специфику каждой почвенно-растительной формации (Шарова, 1981).

Таблица 1

Биотопическое распределение жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в лесах Приамурья

|

Род |

ШЛБ |

МЛБ |

ЛПБ |

ШЛК |

млк |

ЛПК |

Общее число видов |

Ср. дп |

|

Agonum |

1/0,16 |

2/0,15 |

2/0,10 |

1/0,06 |

2/0,27 |

2/0,07 |

6 |

0,14 |

|

Amara |

6/0,63 |

6/1,72 |

6/0,54 |

- |

3/0,77 |

6/3,07 |

16 |

1,62 |

|

Anisodactylus |

- |

- |

1/0,05 |

- |

- |

- |

1 |

0,008 |

|

Badister |

- |

- |

1/0,20 |

- |

1/0,32 |

1/0,37 |

2 |

0,15 |

|

Bembidion |

- |

- |

- |

- |

- |

2/0,20 |

2 |

0,03 |

|

Blethisa |

- |

- |

- |

- |

- |

1/0,02 |

1 |

0,003 |

|

Bradycellus |

- |

- |

- |

- |

- |

1/0,02 |

1 |

0,003 |

|

Carabus |

5/57,03 |

5/17,99 |

5/32,06 |

5/1,14 |

7/9,05 |

6/2,83 |

8 |

20,02 |

|

Chlaenius |

2/0,16 |

1/0,22 |

1/1,32 |

1/0,03 |

1/0,03 |

- |

3 |

0,29 |

|

Cylindera |

- |

- |

1/0,15 |

- |

- |

- |

1 |

0,02 |

|

Cymindis |

1/0,08 |

1/0,82 |

- |

- |

- |

1/0,02 |

1 |

0,15 |

|

Dolichus |

- |

- |

1/0,05 |

- |

- |

- |

1 |

0,008 |

|

Harpalus |

5/1,17 |

7/1,72 |

6/1,08 |

2/0,06 |

3/0,50 |

8/0,72 |

18 |

0,88 |

|

Leistus |

- |

1/0,07 |

1/0,05 |

1/0,11 |

1/0,59 |

1/0,35 |

1 |

0,2 |

|

Licinus |

1/0,55 |

1/0,37 |

2/0,20 |

- |

- |

2/0,11 |

2 |

0,2 |

|

Loricera |

- |

1/0,07 |

- |

- |

- |

- |

1 |

0,01 |

|

Nebria |

- |

- |

1/0,05 |

1/0,03 |

- |

2/0,04 |

2 |

0,02 |

|

Notiophilus |

1/0,39 |

1/0,07 |

1/0,05 |

- |

- |

- |

1 |

0,09 |

|

Panagaeus |

- |

- |

- |

- |

1/0,03 |

- |

1 |

0,005 |

|

Patrobus |

- |

- |

- |

1/0,03 |

- |

1/0,02 |

1 |

0,008 |

|

Platynus |

- |

- |

- |

- |

- |

1/0,02 |

1 |

0,003 |

|

Poecilus |

1/6,33 |

1/0,52 |

2/10,34 |

3/3,62 |

2/2,98 |

3/11,02 |

3 |

5,8 |

|

Pristosia |

- |

- |

- |

- |

1/0,03 |

1/0,04 |

1 |

0,011 |

|

Pterostichus |

6/14,77 |

5/20,52 |

7/3,48 |

5/2,11 |

9/3,98 |

6/3,61 |

14 |

8,08 |

|

Synuchus |

- |

2/0,15 |

- |

4/1,51 |

3/0,50 |

5/0,83 |

7 |

0,5 |

|

Trichotichnus |

- |

1/0,15 |

- |

- |

- |

- |

1 |

0,02 |

|

Общая ДП |

81,25 |

44,48 |

49,71 |

8,69 |

19,05 |

23,35 |

37,76 |

|

|

Всего видов |

29 |

35 |

38 |

24 |

34 |

50 |

97 |

|

|

Всего экз. |

1040 |

596 |

1014 |

305 |

646 |

1074 |

Примечание. Число видов / динамическая плотность жужелиц. Обозначение биотопов см. как на рисунке 1.

-зэхк -ЗЭБ -зсспп -зссп -зсспт

-зсзпп -мсс -мех -мгг

Рис. 2. Спектры жизненных форм жужелиц в биотопах Приамурья.

Обозначение биотопов как на рис. 1. Обозначение жизненных форм: 3 - зоофаги: ЭХК - эпигеобионты ходящие крупные, ЭБ - эпигеобионты бегающие, ССПП - стратобионты скважинки поверхностно-подстилочные, ССП - стратобионты скважники, подстилочные, ССПТ - стратобионты скважники, подстилочнотрещинные, СЗПП - стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные;

М - миксофитофаги: СС - стратобионты - скважники, СХ - стратохортобионты, ГГ - геохортобионты гарпалоидные

При характеристике спектра жизненных форм во всех исследованных нами биотопах были выявлены общие черты -численное преобладание трёх групп зоофагов: эпигеобионтов ходящих, крупных, стратобионтов - скважников поверхностно-подстилочных и стратобионтов зарывающихся подстилочно-почвенных, а также одной группы миксофитофагов - геохортобионтов гарпалоидных (рис. 2). Однако в разных местообитаниях процентное соотношение групп и их состав меняются, что, несомненно, связано с местными условиями окружающей среды и различным антропогенным влиянием на нее. От коренных лесов до безлесных массивов в Приамурье общую тенденцию к уменьшению имеют зоофаги эпигеобионты ходящие крупные, представленные в обследованных биотопах жужелицами из рода Carabus. От лесов к полянам увеличивается доля стратобионтов скважников поверхностно-подстилочных, в основном за счет хищных жужелиц из рода Chlaenius, для которых типичны открытые стации. Самая многочисленная группа зоофагов стратобионтов зарывающихся подстилочно-почвенных в биотопах Приамурья состоит из представителей двух родов Poecilus и Pterostichus, на долю которых приходится практически 1/3 от средней ДП жужелиц (табл. 1). Но в результате деградации первичных сообществ Нижнего Приамурья, как видно на примере Силинского парка Комсомольска-на-Амуре, их доля заметно уменьшается. В окрестностях Благовещенска процент жужелиц относящихся к данной группе одинаков как на полянах, так и в широколиственных лесах, лишь незначительно уменьшаясь в мелколиственном лесу. Группа зоофагов стратобионтов-скважников подстилочных в исследуемых биотопах включает жужелиц из рода Patrobus и Synuchus, для большинства из которых наиболее типичными являются долинные неморальные и темнохвойные леса (Лафер, 1992). Этим вполне объясним незначительный процент данной группы лишь в мелколиственном лесу Среднего Приамурья и заметное уменьшение их доли от широколиственных лесов к безлесным формациям в Нижнем Приамурье. По мере деградации лесов Приамурья увеличивается доля миксофитофагов геохортобионтов гарпалоидных, что связано с более развитой травянистой растительностью открытых стаций, которая служит для них кормовой базой. Остальные группы жизненных форм, выявленные в Приамурье, представлены в учетах жужелиц небольшим числом.

Заключение. При антропогенной трансформации коренных лесов Приамурья в населении жужелиц происходят значительные изменения, которые могут нивелироваться или усиливаться географическими факторами, такими как характер климата и соседство иных природных зон, имеющих специфичную фауну. Выявлено, что население жужелиц лесных полян относительно коренных сообществ заметно богаче по видовому разнообразию, а зачастую и по численности этих жуков. При деградации коренных лесов изменения в населении жужелиц происходят в основном за счет появления видов, свойственных сообществам ранних стадий сукцессий, и исчезновения либо уменьшения численности типичных обитателей лесных сообществ. По мере деградации лесов до их полного исчезновения наблюдается увеличение доли растительноядных жужелиц и, соответственно, уменьшение доли хищников, что в целом можно рассматривать как негативное явление.

Список литературы Антропогенная трансформация населения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в лесах Приамурья

- Куренцов А.И. 1965. Зоогеография Приамурья. М.-Л.: Наука. 128 c.

- Лафер Г.Ш. 1989. Сем. Carabidae -Жужелицы//Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Ленинград: Наука. Т. 3. Ч. 1. С. 71-222.

- Лафер Г.Ш. 1992. Сем. Carabidae -Жужелицы//Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. СПб.: Наука. Т. 3. Ч. 2. 602-621.

- Песенко Ю.А. 1982. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М.: Наука. 284 с.

- Радкевич В.А., Степанов С.М. 1971. Краевой эффект биотопа и значение его в распределении некоторых насекомых//Журнал общей биологии. Т. 32. № 4. С. 480-485.

- Шабалин С.А. 2011. Герпетобионтные жесткокрылые (Coleoptera: Carabidae, Silphidae, Scarabaeidae) кедрово-широколиственных лесов западного макросклона Южного и Среднего Сихотэ-Алиня. Владивосток: Дальнаука. 139 с.

- Шарова И.Х. 1981. Жизненные формы почвообитающих насекомых (Coleoptera, Carabidae). М.: Наука. 360 с.

- Catalogue of Palaearctic Coleoptera/I. Löbl, A. Smetana eds. 2003. V. 1. Archostemata -Myxophaga -Adephaga. Stenstrup: Apollo Books. 819 p.

- Koivula, M.J. 2011. Useful model organisms, indicators, or both? Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) reflecting environmental conditions//Zookeys. Pt. 100. P. 287-317.