Антропо- и краниометрические параметры у пациентов с новообразованиями задней черепной ямки

Автор: Руденко П.Г., Шнякин П.Г., Деревцова С.Н., Николаев В.Г., Трубкин А.В., Милехина И.Е., Усатова И.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Анатомия человека

Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить антропо- и краниометрические особенности пациентов с новообразованиями задней черепной ямки (ЗЧЯ). Материал и методы. В исследуемую группу включены 115 пациенток с новообразованиями ЗЧЯ. Группу сравнения составили 40 здоровых женщин. Соматотип диагностировали по индексу Rees - Eysenck. Вычисляли краниометрические параметры, указатели черепа и ЗЧЯ с определением их форм. Результаты. Среди пациенток выявлена тенденция к увеличению удельного веса астеников и уменьшение пикников. Продольный диаметр черепа (174,0 [170,3; 176,4] и 177,6 [172,3; 181,6] мм) и угол мозжечкового намета (88,0 [84,2; 92,9] и 90,0 мм [86,0; 98,1]) в исследуемой группе меньше (р

Задняя черепная ямка (fossa craniiposteriot), краниометрия, опухоли, формы черепа

Короткий адрес: https://sciup.org/149142947

IDR: 149142947 | УДК: 616.714.35-006-054-071.3

Текст научной статьи Антропо- и краниометрические параметры у пациентов с новообразованиями задней черепной ямки

1 Введение. Опухоли основания ЗЧЯ являются одними из наиболее сложных и трудно прогнозируемых в хирургическом плане лечения. Это связано с близостью стволовых структур головного мозга, черепных нервов и магистральных сосудов вертебробазилярного бассейна [1–3].

В литературе обсуждается тот факт, что конфигурация и размеры костных структур ЗЧЯ играют важную роль в патофизиологии новообразований этой локализации [4]. Объем ямки жестко лимитирован, с минимумом резервных пространств, и патологические процессы быстро приводят к грубой компрессии жизненно важных мозговых и невральных структур, поэтому фундаментальные знания нормальной и патологической анатомии этого региона важны для клиницистов с точки зрения диагностики и лечения различной патологии [5, 6]. Определение характерных анатомических черт, оказывающих влияние на результаты лечения пациентов с новообразованиями ЗЧЯ, имеет прогностическое значение и может привести к оптимизации объема оперативных вмешательств.

Цель — выявить антропо- и краниометрические особенности пациентов с новообразованиями задней черепной ямки.

Материал и методы. В одноцентровое контролируемое сравнительное проспективное нерандомизированное исследование включены 115 пациенток с внемозговыми новообразованиями основания ЗЧЯ, проходивших лечение в нейрохирургическом отделении КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» (основная группа). Группу сравнения составили 40 женщин без интракраниальной патологии. Медиана ( Ме ) возраста пациентов составила 54,0 [46,0; 60,0] года, в группе сравнения 53,0 [42,2; 64,7]. Группы были сопоставимы по длине тела Me 161,0 см [156,0; 164,0] и Me 161,0 см [156,0; 164,0] и индексу Rees-Eysenck Me 103,8 [99,2; 109,1] и Me 102,8 [97,0; 108,0].

Соматотипическая диагностика осуществлялась на основании определения коэффициента Rees — Eysenck (1945) (The Rees — Eysenck body index), вычисляемого по формуле И=ДТх100/(ПдГКх6), где И — индекс Rees — Eysenck, ДТ — длина тела в см, ПДГК — поперечный диаметр грудной клетки в см [7]. По значению этого коэффициента диагностировался тип телосложения: пикнический (индекс менее 96), нормостенический (96-106) или астенический (более 106).

Всем женщинам выполнена магнитно-резонансная томография на аппарате Magnetom S3 Siemens с индукцией магнитного поля 1,5 Тл. Протокол сканирования включал Т1- и Т2-взвешенные изображения с толщиной среза 2 мм.

Corresponding author — Pavel G. Rudenko

Тел.: +7 (902) 9905153

Краниометрические измерения проводились в программе RadiAnt DICOM Viewer 4.2.1 по общепринятой в краниологии методике [8]. На томограммах в сагиттальной и фронтальной проекциях измерялись продольный, поперечный и высотный диаметры черепа.

Параметры ЗЧЯ измеряли на томограммах в сагиттальной проекции на срединном срезе и в аксиальной проекции, на срезе, проходящем на уровне внутренних слуховых проходов. Параметры определялись в соответствии с рекомендациями, приведенными в монографии В. С. Сперанского [9].

Дополнительно вычислялись поперечно-продольный, высотно-продольный и высотно-поперечный черепные указатели с последующим определением форм черепа [9]. По величине поперечно-продольного указателя выделяли долихо- (74,9% и ниже), мезо-(75-79,9%) и брахикранию (80% и более), по величине высотно-продольного указателя — хаме- (менее 70%), орто- (70-74,9%) и гипсикранию (75% и более), по величине высотно-поперечного — тапейно-(менее 92%), метрио- (92-97,9%) и акрокранию (98% и более).

По длине, ширине и глубине ЗЧЯ вычисляли поперечно-продольный, глубинно-продольный и глубинно-поперечный указатели ЗЧЯ [9].

Статистический анализ и обработка материала выполнена с помощью программы Statistica (version 10.0) for Windows (StatSoft, США). Для проверки гипотезы о нормальности распределения использовался критерий Шапиро — Уилка. Учитывая тот факт, что большая часть данных распределена ненормально, для их описания использовались медиана, 25-й и 75-й процентили. Оценку статистической значимости различий при сравнении трех и более независимых групп проводили с использованием критерия Краскела — Уоллиса, двух независимых групп — критерия Манна — Уитни, двух зависимых групп — критерия Вилкоксона. Оценку связи между признаками осуществляли с применением рангового коэффициента корреляции Спирмена с оценкой статистической значимости отличий коэффициента корреляции от 0. Критический уровень значимости ( р ) при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05.

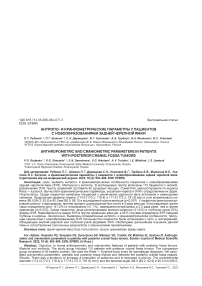

Результаты. Анализ типов телосложения показал отсутствие достоверных различий в основной группе и группе сравнения (рисунок). В обеих группах преобладали лица нормостенического соматотипа. Обращает на себя внимание тенденция в увеличении среди пациенток удельного веса астеников и уменьшение пикников.

Большинство исследованных краниометрических параметров и все черепные указатели у женщин основной и контрольной групп статистически не различались. Выявлена статистически значимо меньшая величина продольного диаметра черепа у пациенток с внемозговыми опухолями ЗЧЯ. Me 174,0 мм [170,5;

Частота встречаемости типов телосложения в основной группе и группе сравнения, %

176,3] в основной группе и Me 177,6 мм [172,3; 181,6] в группе сравнения, p <0,001.

Сравнение основных диаметров и черепных указателей не выявило статистически значимых отличий у пациентов разных типов телосложения. Отмечается тенденция нарастания значений поперечного диаметра черепа и поперечно-продольного черепного указателя в ряду «астеники — нормостеники — пикники» и увеличения высотно-поперечного указателя в ряду «пикники — нормостеники — астеники».

Преобладающими формами черепа в группе женщин с новообразованиями ЗЧЯ и в группе сравнения были брахи- (53,9 и 52,5%), орто- (47,8 и 42,5%) и та-пейнокрания (53 и 60%), что свидетельствует о преобладании широких и низких форм черепа. Реже всего встречались долихо- (длинные) и акрокранные (высокие) формы черепа.

Обращает на себя внимание сопоставимый процент брахи- и мезокранов в обеих группах. Длинные черепа (долихокрания) встречались значительно реже, причем их удельный вес среди пациенток с новообразованиями был почти в 3 раза меньше, чем в группе сравнения (2,6 и 7,5% соответственно). Необходимо отметить, что данные отличия не были статистически значимыми.

Бóльшие вариации выявлены при определении краниотипов по высотно-продольному указателю. Для пациенток основной группы характерна орто-и гипсикрания, причем в гораздо большей степени, чем для здоровых женщин. Выявлено, что каждая четвертая женщина группы сравнения имела хамекран-ную форму головы, а среди пациенток с опухолями подобный вариант встречался в 2,5 раза реже (р=0,023).

Определение краниотипов в соответствии с высотно-поперечным указателем не выявило статистически значимых отличий в обеих группах. Между тем обращает на себя внимание преобладание та-пейно- и метриокранов.

При анализе распространенности форм черепа у людей разного соматотипа выявлено, что среди нормостеников и пикников наиболее частым краниотипом по поперечно-продольному указателю был брахитип (58,1 и 58,8% соответственно), среди астеников — мезотип (52,8%). Долихокрания не встречалась у представителей пикнического телосложения и была редкой в двух других группах (2,8% у астеников и 3,2% у нормостеников).

По высотно-продольному указателю преобладающей формой черепа у пикников была ортокрания, зарегистрированная более чем в ⅔ случаев. У нормостеников орто- и гипсикрания встречались практически с одинаковой частотой (46,8 и 45,2%), а среди астеников чаще регистрировались гипсикраны (44,4%). Хамекрания среди пикников наблюдалась всего в одном случае.

По высотно-поперечному указателю наиболее частой формой черепа среди пикников и нормостеников была тапейнокрания (70,6 и 53,2%), среди астеников — метриокрания (47,2%). Акрокрания не встречалась среди пикников, а среди астеников была зарегистрирована всего в 8,3% случаев.

Сравнение основных параметров ЗЧЯ не выявило статистически значимых отличий между группами. То же относится к высотно-продольному и высотнопоперечному указателям ЗЧЯ, в отличие от медианы поперечно-продольного указателя, хотя и не значимо, но превалировавшей над аналогичным параметром группы сравнения. Угол намета мозжечка у пациенток с новообразованиями ЗЧЯ был достоверно меньше. Me 88,0 мм [84,4; 92,9] в основной группе и Me 90,0 мм [86,0; 98,1] в группе сравнения, p <0,001. При этом основные угловые параметры ЗЧЯ — базилярный угол и угол схождения пирамид височных костей имели практически идентичные значения. Следует выделить бóльшую медиану заднего угла основания черепа у пациенток с новообразованиями, но без статистического подтверждения различий. Me 140,0 мм [134,6; 144,1] и Me 136,0 мм [132,0; 141,8].

Анализ параметров ЗЧЯ и основания черепа не выявил статистически значимых различий у людей разных соматотипов (табл. 1). Отмечалась

Таблица 1

Параметры задней черепной ямки и основания черепа у представительниц разных типов телосложения исследуемой группы

|

Параметры |

Типы телосложения |

||

|

пикнический Me [P25; P75] |

нормостенический Me [P25; P75] |

астенический Me [P25; P75] |

|

|

Длина, мм |

78,0 [72,6; 80,5] |

74,9 [72,7; 79,2] |

77,1 [72,7; 79,5] |

|

Ширина, мм |

109,0 [105,0; 116,0] |

109,9 [106,0; 115,3] |

108,3 [101,3; 114,1] |

|

Глубина, мм |

28,7 [23,9; 29,9] |

29,7 [27,6; 34,2] |

29,8 [26,7; 32,5] |

|

Длина ската, мм |

38,5 [34,2; 42,3] |

38,9 [35,8; 44,9] |

40,0 [34,7; 44,0] |

|

Длина большого отверстия, мм |

36,6 [32,4; 38,7] |

33,7 [30,5; 37,2] |

35,9 [32,3; 38,7] |

|

Длина основания до базион, мм |

92,0 [88,7; 98,4] |

95,6 [90,0; 99,7] |

96,1 [90,0; 100,0] |

Окончание табл. 1

|

Параметры |

Типы телосложения |

||

|

пикнический Me [P 25 ; P 75 ] |

нормостенический Me [P 25 ; P 75 ] |

астенический Me [P 25 ; P 75 ] |

|

|

Длина основания до опистион, мм |

126,9 [124,8; 135,7] |

128,9 [124,1; 133,5] |

130,1 [126,4; 132,9] |

|

Длина заднего основания черепа, мм |

49,8 [45,3; 51,9] |

49,0 [45,3; 53,6] |

49,5 [45,8; 52,4] |

|

Поперечно-продольный указатель, % |

140,5 [136,4; 150,9] |

147,3 [136,5; 154,6] |

141,6 [135,2; 148,5] |

|

Глубинно-продольный указатель, % |

36,8 [32,3; 38,3] * |

39,9 [36,3; 44,8] * |

38,9 [35,9; 42,0] |

|

Глубинно-поперечный указатель, % |

25,2 [23,1; 27,0] |

28,3 [24,4; 30,8] |

27,6 [24,4; 30,1] |

Примечание: * — различия статистически значимы, P 1-2<0,02.

Таблица 2

Формы задней черепной ямки у пациенток с новообразованиями и женщин группы сравнения

|

Форма задней черепной ямки |

Группа |

|

|

основная ( n =115) абс (%) |

сравнения ( n =40) абс (%) |

|

|

Узкая |

28 (24,3%) |

15 (37,5%) |

|

Среднеширокая |

69 (60%) |

21 (52,5%) |

|

Широкая |

18 (15,7%) |

4 (10%) |

|

Мелкая-длинная |

24 (21,6%) |

8 (20%) |

|

Средней глубины и длины |

68 (61,3%) |

24 (60%) |

|

Глубокая-короткая |

19 (17,1%) |

8 (20%) |

|

Мелкая-широкая |

24 (21,6%) * |

1 (2,5%) * |

|

Средней глубины и ширины |

77 (69,4%) * |

38 (95%) * |

|

Глубокая-узкая |

10 (9%) |

1 (2,5%) |

Примечание: * — различия статистически значимы( P 1-2<0,05).

тенденция в увеличении длины ската и длины основания черепа в ряду «пикники — нормостеники — астеники». Величина глубинно-продольного указателя ЗЧЯ у нормостеников была достоверно больше, чем у пикников.

При изучении углов ЗЧЯ выявлена тенденция в увеличении большинства угловых параметров ЗЧЯ, измеряемых в сагиттальной плоскости, в ряду «пикники — нормостеники — астеники». Величина базилярного угла, наоборот, уменьшалась в этом ряду. В то же время разница в величине углов мозжечкового намета и наклона чешуи затылочной кости между пикниками и астениками была статистически значимой.

На основании анализа указателей ЗЧЯ выделены девять форм ЗЧЯ. По поперечно-продольному указателю ЗЧЯ: узкая (указатель 135,9% и менее), среднеширокая (136-154,9%), широкая (155% и более). По глубинно-продольному указателю: мелкая-длин-ная ЗЧЯ (указатель 34,9% и менее), ЗЧЯ средней глубины и длины (35-45%), глубокая-короткая ЗЧЯ (45,1% и более). По глубинно-поперечному указателю: мелкая-широкая ЗЧЯ (указатель 23,9% и менее), ЗЧЯ средней глубины и ширины (24-34%), глубокая-узкая (34,1% и более). Наиболее часто встречающимися формами в обеих группах были средние варианты — среднеширокая, средней глубины и длины и средней глубины и ширины (табл. 2).

Анализ форм ЗЧЯ (табл. 2) выявил различия между группами по глубинно-поперечному указателю. У пациенток с новообразованиями достоверно чаще регистрировалась мелкая-широкая ЗЧЯ (Р<0,005), а ЗЧЯ средней глубины и ширины встречалась достоверно реже (Р<0,001). Глубокая-узкая ЗЧЯ среди пациенток встречалась в 4 раза чаще, чем в группе сравнения, однако данные различия не были статистически значимыми. В группе сравнения вариабельность видов ЗЧЯ была гораздо меньше, почти во всех случаях была определена ямка средней глубины и ширины. Обращает на себя внимание, что процент среднешироких и широких форм в основной группе был выше, нежели в группе сравнения. Узкие ЗЧЯ среди пациенток встречались менее ¼ всех наблюдений, в то время как в группе сравнения подобный вариант встречался более чем в ⅓ всех случаев.

Анализ форм ЗЧЯ у пациенток разного типа телосложения не определил статистически-значимых различий и закономерностей. Наиболее частыми формами у представительниц всех соматотипов были средние варианты: среднеширокая, средней глубины и длины и средней глубины и ширины ямки. У пикников редко встречались широкая ЗЧЯ (11,8%), глубокая-короткая (6,3%) и глубокая-узкая (6,3%), у астеников также самыми редкими были глубокая-короткая и глубокая-узкая ЗЧЯ (по 8,6%).

Корреляционный анализ, проведенный у пациенток, выявил у лиц пикнического типа телосложения сильную связь (r=0,75) между величиной поперечного диаметра головы и углом наклона чешуи затылочной кости. Средние корреляции установлены между величиной поперечного диаметра грудной клетки и длиной ската (r=0,54), величинами поперечного и вертикального диаметров головы (r=0,53), величиной поперечного диаметра головы и углом намета мозжечка (r=0,61), шириной ЗЧЯ и углом наклона чешуи затылочной кости (r=0,53), а также глубиной ЗЧЯ и длиной ската (r=0,54)

У нормостеников выявлена сильная корреляция между длиной тела и поперечным диаметром грудной клетки ( r =0,75), корреляции средней степени связи установлены между величиной вертикального диаметра головы и длиной ската ( r =0,53), а также углами намета и наклона чешуи затылочной кости ( r =0,53).

У астеников значимых корреляций между параметрами физического развития и краниометрическими показателями не выявлено.

Обсуждение. Представленные нами результаты схожи с данными, полученными С. Н. Деревцовой в 2011 г., изучавшей соматометрические особенности женского населения Красноярска. Автор диагностировала нормостенический соматотип в 43,03% случаев среди женщин II периода зрелого возраста (36-55 лет), астенический в 29,09%, а пикнический в 27,88% [10]. В нашем исследовании удельный вес нормостеников был выше (53,9% среди пациенток и 52,5% в группе сравнения), а пикников ниже (14,8 и 20% соответственно).

Однако от сведений, приведенных в 2013 г. Р. Д. Юсуповым, изучавшим этнические особенности сомато-, кефало- и одонтометрических показателей населения Восточной Сибири, наши данные сома-тотипической диагностики значительно отличаются [11]. Автор определил астенический тип телосложения у 66,88% русского женского населения популяции Красноярска, нормостенический в 28,48% и пикнический — только в 4,64% случаев. Среди жительниц Бурятии эти соматические типы были диагностированы в 35,77%, 50,46 и 13,77% наблюдений соответственно. Мы не распределяли своих пациенток по этническим группам и именно этим фактом объясняем выявленные отличия.

Полученные нами результаты черепных указателей сопоставимы с данными В. Г. Николаева 2015 г., хотя и несколько отличаются от них [12]. Поперечно-продольный черепной указатель у женщин Красноярска был равен 78,2, продольный диаметр черепа — 183,0 мм, поперечный — 143,0 мм. Среди наших пациенток — 81,2, 174 и 141,7 мм соответственно.

При сравнении полученных нами данных о частоте краниотипов с результатами 2013 г. Р. Д. Юсупова и 2015 г. В. Г. Николаева выявлены существенные различия. По данным авторов, самой частой формой черепа также была мезокрания (42,3%), при этом, в противоположность нашим данным, доликокрания фиксирована в 34,7% случаев, а брахикрания была самой редкой формой — 23,0% [11, 12].

По мнению В. Г. Николаева, установление взаимосвязей различных измерительных признаков выборки (корреляционный анализ) является одной из важных задач биомедицинских исследований. В результате выявляются скрытые стороны взаимодействия признаков, которые на первый взгляд ни функционально, ни логически не связаны друг с другом [12].

Заключение. Таким образом, выявлены определенные антропо- и краниометрические особенности, присущие пациентам с новообразованиями ЗЧЯ. Отмечается тенденция в увеличении удельного веса астеников и уменьшение пикников. Наиболее часто встречаемыми вариантами черепа в обеих группах были брахи-, орто- и тапейнокрания, что свидетельствует о преобладании широких и низких форм. Однако в исследуемой группе, по сравнению со здоровыми женщинами, гораздо чаще определялась гипсикрания, а хамекрания, наоборот, встречалась в 2,5 раза реже. Реже всего регистрировались долихо- (длинные) и акрокрания (высокие) формы черепа, причем удельный вес долихокранов был почти в 3 раза меньше, чем в группе сравнения. Продольный диаметр черепа и угол намета мозжечка у женщин исследуемой группы были достоверно меньше. Наиболее часто встречающимися формами ЗЧЯ в обеих группах были средние варианты, а различия в основном касались форм ЗЧЯ по глубинно-поперечному указателю. У пациенток с новообразованиями чаще регистрировались мелкая-широкая и глубокая-узкая формы. Вариабельность видов ЗЧЯ в группе сравнения была меньше, почти во всех случаях определена ямка средней глубины и ширины. Выявленные особенности обусловливают необходимость дальнейшего изучения данной темы и сопоставления полученных результатов с клиническими проявлениями.

Список литературы Антропо- и краниометрические параметры у пациентов с новообразованиями задней черепной ямки

- Shimanskiy VN, Tanyashin SV, Shevchenko KV, Odamanov DA. Surgical treatment of acoustic neuromas (vestibular schwannomas). Voprosy nejrohirurgii im N. N. Burdenko. 2017; 81 (3): 66–76. (In Russ.) Шиманский В. Н., Таняшин С. В., Шевченко К. В., Одаманов Д. А. Хирургическое лечение неврином слухового нерва (вестибулярных шванном). Вопросы нейрохирургии им Н. Н. Бурденко. 2017; 81 (3): 66–76.

- Shimanskiy VN, Karnauhov VV, Galkin MV, et al. Treatment of petroclival meningiomas: current state of problem. Voprosy nejrohirurgii im N. N. Burdenko. 2019; 83 (6): 78–89. (In Russ.) Шиманский В. Н., Карнаухов В. В., Галкин М. В. и др. Лечение петрокливальных менингиом: современное состояние проблемы. Вопросы нейрохирургии им Н. Н. Бурденко. 2019; 83 (6): 78–89.

- Jahanbakhshi A, Azar M, Kazemi F, et al. Gamma Knife stereotactic radiosurgery for cerebellopontine angle meningioma. Clin Neurol Neurosurg. 2019; (187): 105557. DOI: 10.1016 / j.clineuro.2019.105557.

- Ishkov SV. Morphometric characteristics of posterior intracranial fossa based on multispiral CT-scans for the purpose of optimizing surgical approaches. Journal of New Medical Technologies. 2012; XIX (2): 346–8. (In Russ.) Ишков С. В. Морфо-метрическая характеристика форм задней черепной ямки по данным спиральной компьютерной томографии и их значение в оптимизации оперативных доступов. Вестник новых медицинских технологий. 2012; ХIX (2): 346–8.

- Almefty R, Dunn IF, Pravdenkova S, et al. True petroclival meningiomas: results of surgical management. J Neurosurg. 2014; 120 (1): 40–51. DOI: 10.3171 / 2013.8.JNS13535.

- Kanodia G, Parihar V, Yadav YR, et al. Morphometric analysis of posterior fossa and foramen magnum. Journal of Neurosciences in Rural Practice. 2012; 3 (3): 261–6. DOI: 10.4103 / 0976–3147.102602.

- Rees Z. A factorial study of some morphological aspects of human constitution. J Mennal Sci. 1945; 91 (386): 8–21.

- Alekseev VP, Debec GF. Craniometry. Methods of anthropological research. Moscow: Nauka, 1964; 127 p. (In Russ.) Алексеев В. П., Дебец Г. Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1964; 127 с.

- Speranskiy VC. Basics of Clinical Craniology. Moscow: Medicina, 1988; 288 p. (In Russ.) Сперанский В. С. Основы медицинской краниологии. М.: Медицина, 1988; 288 с.

- Derevtsova SN. Somatometric features of the proportionality of the physique of the female population of Krasnoyarsk. The Siberian Medical Journal. 2011; 26 (1): 164–9. (In Russ.) Деревцова С. Н. Соматометрические особенности пропорциональности телосложения женского населения Красноярска. Сибирский медицинский журнал. 2011; 26 (1): 164–9.

- Jusupov RD, Aljamovskij VV, Nikolaev VG, et al. Ethnic features of cephalometric indicators and manifestations of odontological signs of the population of Eastern Siberia. V mire nauchnyh otkrytij. 2013; 7 (1): 139–56. (In Russ.) Юсупов Р. Д., Алямовский В. В., Николаев В. Г. и др. Этнические особенности кефалометрических показателей и проявлений одонтологических признаков населения Восточной Сибири. В мире научных открытий. 2013; 7 (1): 139–56.

- Nikolaev VG, Medvedeva NN, Nikolenko VN, et al. Ocherki integrativnoj antropologii. Krasnojarsk: KrasGMU, 2015; 326 p. (In Russ.) Николаев В. Г., Медведева Н. Н., Николенко В. Н. и др. Очерки интегративной антропологии. Красноярск: КрасГМУ, 2015; 326 с.