Антропологическая характеристика населения южно-таежного Прииртышья (по материалам могильников усть-ишимской археологической культуры рубежа I и II тыс. н.э.)

Автор: Пошехонова О.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 4 (48), 2011 года.

Бесплатный доступ

Краниологические серии, полученные из усть-ишимских могильников, позволили охарактеризовать антропологический облик средневекового населения южно-таежной зоны Среднего Прииртышья. Судя по косвенным данным, в V-XIII вв. здесь проживали племена, схожие с низколицыми монголоидами, присутствие которых прослеживается в составе населения лесостепи Западной Сибири в эпоху раннего железа. Кроме преобладающего западно-сибирского антропологического пласта, зафиксирована очень небольшая монголоидная примесь южно-сибирского облика. Однако в целом усть-ишимское население можно соотнести с тоболо-иртышской группой популяций обь-иртышского антропологического типа западно-сибирской расы. Из современных этносов к устьишимцам ближе всего тоболо-иртышские татары, поэтому роль средневекового населения в их расогенезе несомненна.

Западная сибирь, среднее прииртышье, средние века, усть-ишимская археологическая культура, антропологический тип, расогенетические процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522881

IDR: 14522881 | УДК: 572

Текст научной статьи Антропологическая характеристика населения южно-таежного Прииртышья (по материалам могильников усть-ишимской археологической культуры рубежа I и II тыс. н.э.)

Проблема изучения антропологического состава населения Западной Сибири эпохи средневековья является ключевой для понимания генезиса современных этносов этого региона. Именно тогда происходило формирование антропологического облика групп, соотносимых с теми или иными этнолингвистическими общностями. Палеоантропологические исследования важны и для решения общих вопросов истории этнокультурных образований, особенно тех, источником информации о которых служат преимущественно археологические данные. Изучение новых палеоантропологических источников из южно-таежной части Прииртышья позволит не только очертить направление расогенетических связей древнего населения, но и определить степень участия средневековых популяций в сложении физического облика современных тюркоязычных групп Среднего Прииртышья.

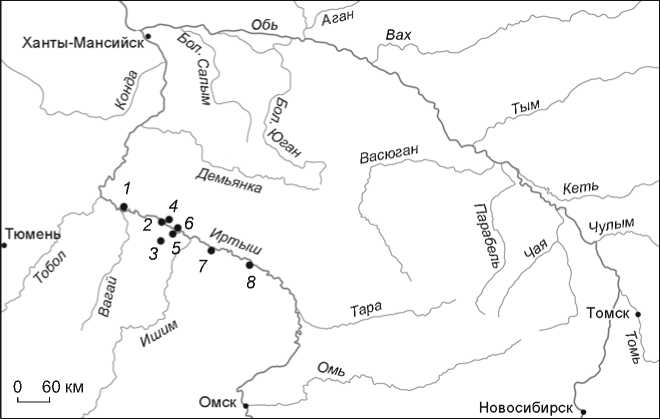

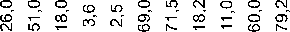

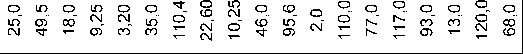

Памятники усть-ишимской культуры IX–XIII вв. обнаружены на достаточно обширной территории – от г. Омска до г. Тобольска и от среднего течения Ишима до водораздела Иртыша и Оби, т.е. в лесостепной, подтаежной и южно-таежной частях Прииртышья. Однако для палеоантропологического исследования оказались доступны только материалы из могильников на территории южной тайги и подтайги (рис. 1). По археологическим данным, в эпоху раннего и развитого средневековья здесь проживали потчевашские, а затем усть-ишимские племена, связь между которыми отмечена многими исследователями [Коников, 2007; Могильников, 1987]. На сегодняшний день в археологической науке существует несколько точек зрения о культурно-генетических процессах, протекавших на данной территории в это время. Исследователи отме-

Рис. 1. Расположение памятников, антропологический материал из которых привлечен к анализу. 1 – городище, 2 – 8 – могильники.

1 – Долговское; 2 – Масарлы-1; 3 – Нугай-1; 4 – Малая Бича; 5 – Малая Тебендя; 6 – Паново-1; 7 – Кип-1;

8 – Иванов Мыс-1.

чают некоторую близость потчевашских и пришедших им на смену усть-ишимских древностей с культурами раннего железного века – саргатской, богочановской и кулайской [Коников, 2007]. Высказаны разные точки зрения относительно этнической принадлежности пот-чевашских и усть-ишимских племен. Одни исследователи относят их к уграм [Чернецов, 1957], другие – к самодийцам [Генинг, 1972], третьи говорят о сложном угорско-самодийском составе [Могильников, 1987]. Ряд ученых отстаивает тезис о южно-хантыйской принадлежности этих племен, высказывая предположение о миграции южных хантов в эпоху средневековья в Прииртышье [Молодин, 2005; Коников, 2007]. Кроме того, в потчевашской и усть-ишимской культурах выделяется коми-зырянский и древнерусский компоненты, связанные исключительно с торгово-обменными контактами прииртышского населения с приуральским и поволжским [Коников, 2007]. Бурные политические события в Центральной Азии и Южной Сибири в средние века сопровождались вторжениями тюрков в соседние регионы, в т.ч. и на территорию Среднего Прииртышья [Савинов, 1984]. Поэтому вопрос о роли тюркоязычного населения в этногенезе потчевашских и усть-ишим-ских племен остается по-прежнему дискуссионным [Могильников, 1981; Коников, 2007].

Материал

В 1988 г. А.Н. Багашевым были опубликованы данные по 17 мужским и 5 женским черепам из усть-ишимских могильников Малая Бича, Малая Тебен- дя и Кип-1 [1988]. Автор описал антропологический тип выборки, определил связи с современными народами Западной Сибири и наметил направление расогенетических связей. В настоящее время палеоантропологические источники из рассматриваемого района существенно пополнились, в связи с чем потребовалась их перегруппировка и анализ на популяционном уровне. Это в основном небольшие серии из курганных могильников Иванов Мыс-1, Паново-1 (раскопки Б.А. Коникова), Масарлы-1, Нугай-1 и городища Долговского-1 (раскопки А.А. Адамова). Серию из усть-ишимских могильников IX–XIII вв. составили 46 мужских и 22 женских черепа. В силу плохой сохранности краниологиче ские материалы из могильника Малая Тебендя и с Долговского городища не учитывались при изучении усть-ишимского населения на уровне групп, однако при проведении внутригруппового исследования они были включены в сборную выборку.

Морфологические особенности населения южно-таежного Прииртышья

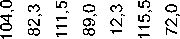

Несмотря на относительную малочисленность серий черепов, чем может объясняться повышенная межгрупповая изменчивость, имеющиеся материалы позволяют охарактеризовать физический облик ряда усть-ишимских групп. Своеобразие мужской выборки из Панова-1 определяют следующие признаки: субдолихокрания, очень высокий череп, высокое и среднеширокое лицо, средние величины

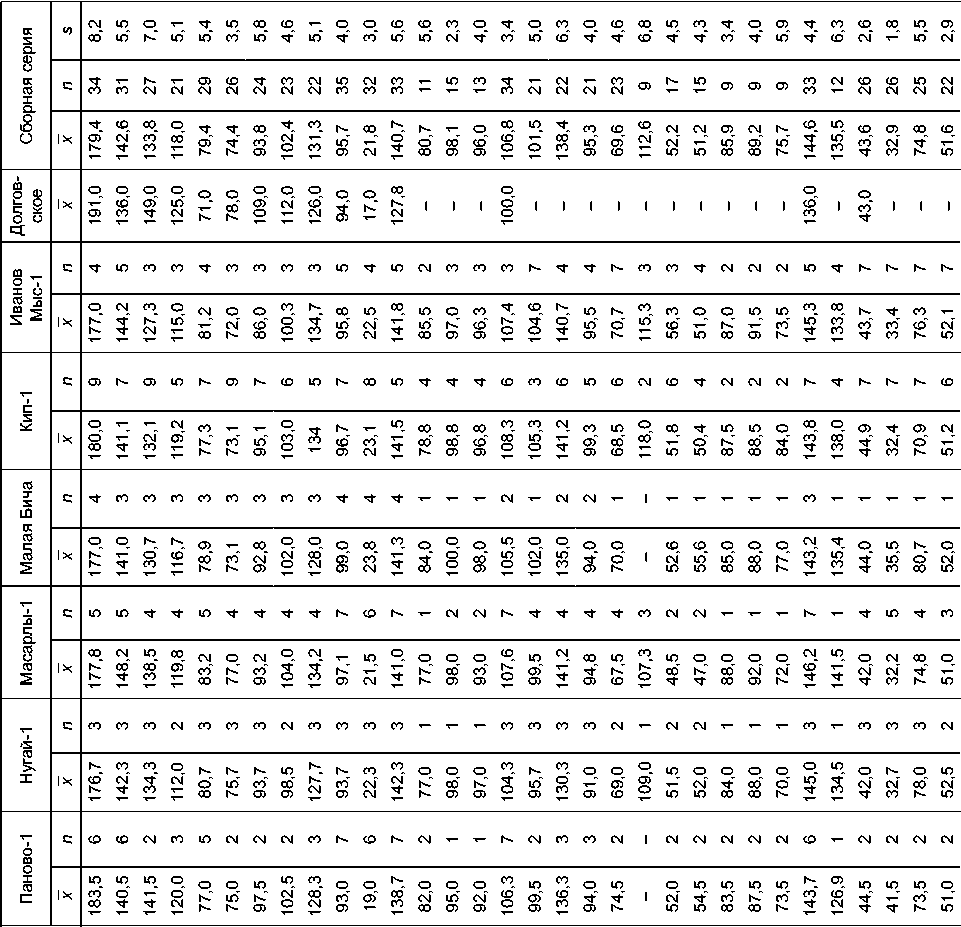

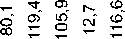

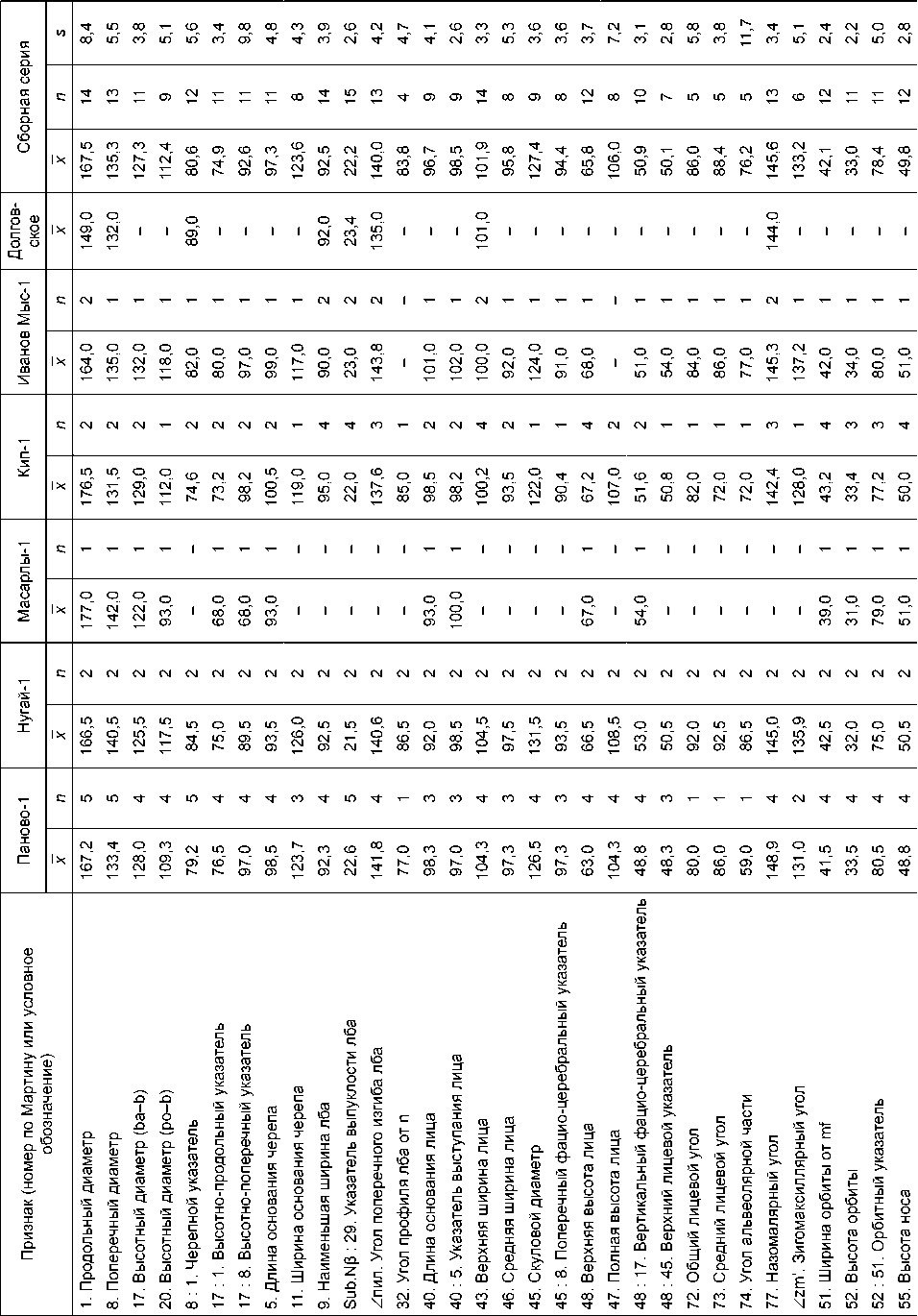

Таблица 1. Средние размеры и указатели мужских черепов из могильников усть-ишимской культуры

I

r-^OCOCOCOCOOOOOh-^CNlOCNOCN^ MCN^MCNMMCNMMCN^MCN-^MCNMM

О О О in aS cn CXJ "3" CXJ

о

о ^ °.. °.. °.. ^

I

СОСОСОСОСОСОСОСОСОСОСОГ-СО'^-СЧСО'^-'^-СО

СОСОСОСОСОСОСОЮЮЮЮЮ'^Г'^ГСО'^ГЮ'^ГСО

C\|-<--<-C\|C\|C\|C\|C\|C\|C\|C\|-<-| I I I CO I CXJ

CO^

CO

in CO CXI чг

^^^^^^^^CDCD^

co co

О

о

in

c; ro s b Q

GO Q

CQ о

5 и

2 Io s

О 2

>s

% s

ro

s

d

CQ О c;

о

о 2

>s

% s ro s d

ro s

i

□; ro CQ о i

о

профилировки лица и переносья в сочетании с малым углом выступания носовых костей. Для черепов мужчин, погребенных на могильнике Нугай-1, характерны суббрахикрания, средневысокие череп, лицо и нос, средние широтные размеры черепа, лица, орбит и носа, мезопрозопия, уплощенное на верхнем уровне лицо и средневысокое переносье в сочетании с малым углом выступания носовых костей. Мужскую выборку из могильника Масарлы-1 характеризуют бра-хикрания, высокий свод, но в то же время низкое лицо и орбиты, большие широтные размеры лица и черепа, эурипрозопия, профилированное переносье, узкий нос, средний угол выступания носовых костей; последние признаки не сочетаются с плоским по горизонтали лицевым скелетом. Черепа мужчин из Малой Бичи имеют мезо-кранную форму, малую высоту свода, средне-профилированный лицевой скелет, средние высотные и широтные размеры орбит и носа. Переносье на симотическом уровне низкое и узкое, а на дакриальном - средних размеров, профилировано умеренно, угол выступания носовых костей малый. Своеобразие морфологического типа мужской выборки из Кипа-1 определяют следующие признаки: низкий субдолихокранный череп, широкие и низкие, умеренно профилированные лицо и переносье, малый угол выступания носовых костей. Черепа мужчин, погребенных на могильнике Иванов Мыс-1, характеризуются суббрахикранией, очень малым высотным диаметром, при этом широким средневысоким уплощенным лицом. Средневысокое переносье профилировано умеренно, угол выступания носовых костей малый (табл. 1).

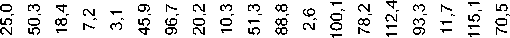

Женские черепа, с учетом полового диморфизма, по некоторым размерам и пропорциям имеют ряд отличий. Разница в морфологическом строении черепов мужчин и женщин наиболее выражена в материалах из Кипа-1. Так, женскую выборку из этого могильника отличают долихокранная форма и средняя высота. Все широтные размеры лица меньше, чем у мужчин, а высотные больше. Это хорошо сочетается с профилированными лицом, переносьем и средним углом выступания носовых костей. Для женской выборки из Панова-1 характерны мезокрания, малые широтные и продольные диаметры, средняя высота свода. Более широкое и низкое лицо слабо профилировано в горизонтальной плоскости, так же как и переносье. Женские черепа из могильника Ну-гай-1 шире мужских и более брахикранной формы; широтные размеры лица и носа относительно больше, переносье профилировано гораздо слабее (табл. 2).

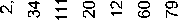

Таблица 2. Средние размеры и указатели женских черепов из могильников усть-ишимской культуры

v-" OD ^ CN О $2 5 Oj О CD < О Г< ^ V V v-" I< ID

СОСОСОчГчГчГчГчГчГчГчГСОС^С^ I CN CN CN CO

СО’У-СО’У-’У-^-^-СОСОСОСОО^СОСОСО^-ЮСОЮ

Однако мужские и женские черепа объединенной серии в целом сходны по своим морфологическим характеристикам. Первые – мезо-кранной формы, вторые – мезосуббрахикранной. Мозговая капсула средней ширины и высоты, длина женских черепов малая, мужских – средняя. Мезопрозопное лицо средневысокое и широкое на всех уровнях, лицевой скелет на верхнем уровне уплощен, на среднем более профилирован. Орбита широкая, у мужских черепов низкая, у женских средневысокая. Нос по пропорциям мезоринный, средней высоты и ширины. Средне-профилированное переносье на симотическом уровне узкое и средневысокое, на дакриальном имеет средние размеры, при этом угол выступания носовых костей небольшой (см. табл. 1, 2).

Судя по отмеченным морфологическим особенностям, рассматриваемые группы занимают промежуточное положение между европеоидами и монголоидами, об этом же говорят и показатели уплощенности лицевого скелета (УЛС), пре-аурикулярные фацио-церебральные указатели (ПФЦ) [Дебец, 1968]. Однако крайние варианты условной доли монголоидного элемента (УДМЭ) по выборкам существенно различаются. Мужские черепа из Панова-1 по строению самые европеоидные благодаря сильной профилирован-ности лица, однако модуль профилированности переносья и угол выступания носовых костей не с амые большие. По УЛС нугайская серия очень близка пановской за счет степени профилировки лица и модуля профилированности переносья, однако по ПФЦ она чуть монголоидней выборки из могильника Масарлы-1. Серии из Малой Бичи и Кипа-1 сходны по всем показателям и занимают почти одинаковое положение по отношению к самой монголоидной выборке с памятника Иванов Мыс-1 (табл. 3). Таким образом, мужские черепа из могильников Малая Бича, Кип-1 и Иванов Мыс-1 близки к монголоидам Западной Сибири, а пановская, нугайская и масар-лыкская выборки более европеоидные [Дрёмов, 1998а]. Разница в строении женских и мужских черепов обусловила тяготение женских выборок из могильников Паново-1 и Нугай-1 к монголоидному варианту. В серии из Кипа-1 зафиксирована противоположная ситуация. Мужские и женские черепа объединенной усть-ишимской выборки по всем показателям занимают сходное положение между европеоидными и монголоидными вариантами (табл. 3). Однако степень упло-щенности лицевого скелета средняя, а преаури-кулярный фацио-церебральный указатель имеет малые значения, характерные для монголоидов Западной Сибири [Там же].

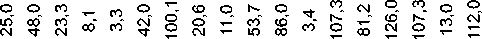

Таблица 3. Показатели уплощенности лицевого скелета (УЛС), преаурикулярные фацио-церебральные указатели (ПФЦ), условная доля монголоидного элемента (УДМЭ) [Дебец, 1968] и модуль профилированности переносья в градусах (МПП) [Гохман, 1980] усть-ишимских выборок

|

Группа |

УЛС |

ПФЦ |

УДМЭ |

МПП |

||||

|

♂ |

♀ |

♂ |

♀ |

♂ |

♀ |

♂ |

♀ |

|

|

Паново-1 |

49,1 |

68,9 |

90,8 |

91,8 |

33,7 |

61,6 |

89,1 |

94,2 |

|

Нугай-1 |

59,0 |

63,8 |

91,1 |

94,8 |

46,5 |

71,2 |

87,2 |

103,0 |

|

Масарлы-1 |

69,6 |

– |

90,3 |

– |

54,6 |

– |

87,2 |

– |

|

Малая Бича |

71,2 |

– |

92,0 |

– |

65,0 |

– |

89,6 |

– |

|

Кип-1 |

70,1 |

44,6 |

93,0 |

90,2 |

68,8 |

25,7 |

87,2 |

90,8 |

|

Иванов Мыс-1 |

62,3 |

– |

95,4 |

– |

72,5 |

– |

93,1 |

– |

|

Сборная серия из южно-таежного Прииртышья IX–XIII вв. |

64,7 |

60,9 |

92,2 |

93,0 |

58,8 |

58,7 |

89,6 |

92,7 |

|

Мезокранный морфотип |

52,4 |

– |

93,7 |

– |

52,6 |

– |

88,4 |

– |

|

Брахикранный морфотип |

77,9 |

– |

93,5 |

– |

80,7 |

– |

86,2 |

– |

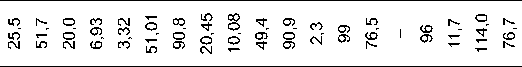

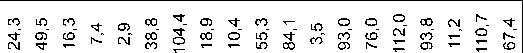

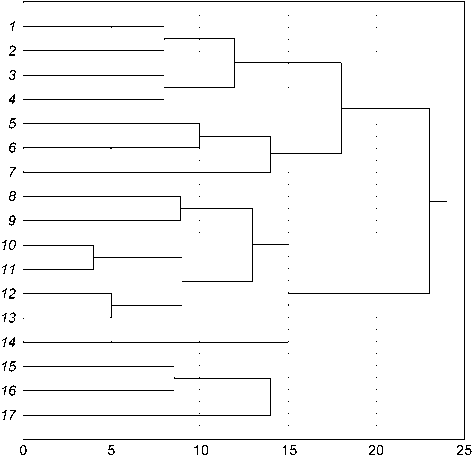

Выявляемые различия в морфологии черепов из усть-ишимских могильников обусловили необходимость проведения анализа изменчивости на микро-популяционном уровне. Результаты показали, что выборки дифференцируются в основном по размерам мозговой коробки, ширине лица, орбиты и переносья, их кластеризация наглядно демонстрирует наибольшую близость серий из могильников Иванов Мыс-1, Кип-1 и Малая Бича, именно они составляют ядро всей усть-ишимской выборки (рис. 2). Остальные группы представляют крайние варианты изменчивости носителей усть-ишимской культуры по этим показателям.

Рис. 2. Результаты кластеризации усть-ишимских групп на основе расстояний Махаланобиса.

Внутригрупповой анализ

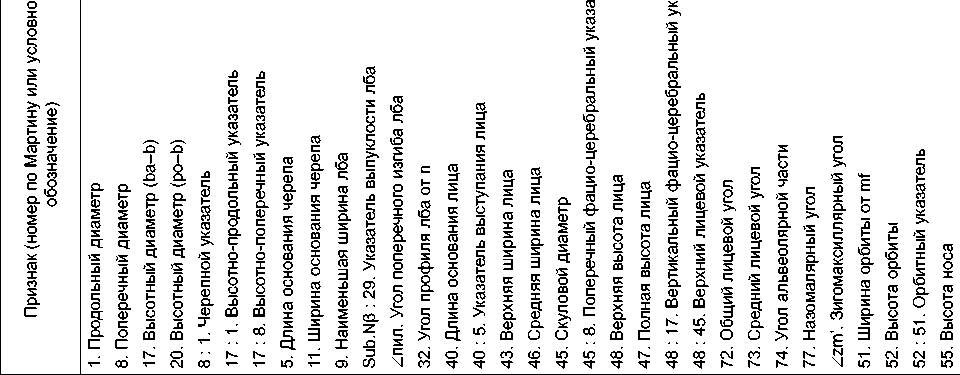

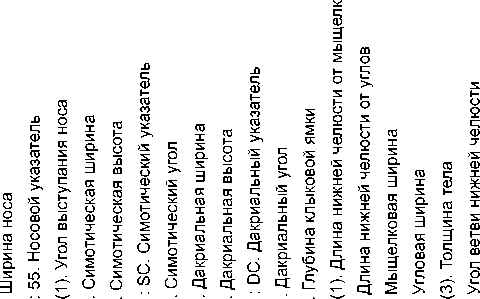

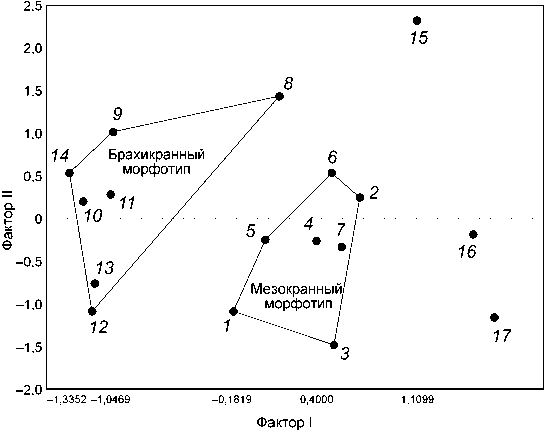

Зафиксированные различия в морфологии усть-ишимских черепов указывают на неоднородность антропологической структуры палеопопуляции в целом и, возможно, ее сложный состав. Для определения характера внутригрупповой изменчивости и выделения тех или иных морфологических типов индивидуальные данные мужских черепов были проанализированы с помощью метода главных компонент (ГК). Черепа дифференцируются по длине, ширине и высоте мозговой коробки и лица, по ширине переносья и степени уплощенности лицевого скелета (табл. 4). Крайние варианты характеризуются относительно длинной и высокой мозговой капсулой, высоким профилированным лицом (фактор 1) и широкими лицом, орбитой и узким переносьем (фактор 2).

По степени внутреннего морфологического сходства в анализируемой совокупности выделяются две группы (рис. 3). В первую попадают мезокранные черепа с мезоморфным лицом, во вторую – брахикран-ные с эуриморфным лицевым скелетом (табл. 5). Обе группы, несмотря на ряд морфологических различий, в целом занимают промежуточное положение между европеоидными и монголоидными вариантами (см. табл. 3). Три черепа расположились обособленно и на достаточном расстоянии друг от друга. В их строении наблюдается дисгармоничное сочетание признаков: условная доля монголоидного элемента и другие показатели характерны для «чистых европеоидов», а широкое и низкое переносье в сочетании с малым углом выступания носовых костей свойственны монголоидным формам. Проведенное сопоставление с

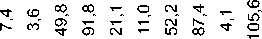

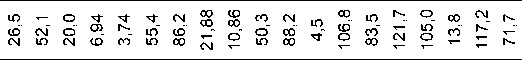

Таблица 4. Величины факторных нагрузок

|

Признак (номер по Мартину) |

Индивидуальные данные |

Древние и средневековые группы |

Близкие к современности популяции |

|||

|

I ГК |

II ГК |

I КВ |

II КВ |

I КВ |

II КВ |

|

|

1. Продольный диаметр |

0,8176 |

0,2329 |

0,2186 |

0,1558 |

0,0923 |

0,0115 |

|

8. Поперечный диаметр |

–0,4840 |

0,3159 |

0,3174 |

–0,4052 |

0,2281 |

0,3361 |

|

17. Высотный диаметр |

0,6490 |

0,1933 |

0,2717 |

0,3712 |

–0,3423 |

0,6598 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

0,3044 |

0,4076 |

–1,1927 |

–0,0857 |

–0,2256 |

–0,2363 |

|

45. Скуловой диаметр |

–0,1184 |

0,7021 |

0,1044 |

0,0206 |

0,0070 |

–0,2610 |

|

48. Верхняя высота лица |

0,6483 |

–0,2767 |

0,4979 |

–0,2989 |

0,5967 |

0,2649 |

|

72. Общий лицевой угол |

– |

– |

0,1444 |

–0,1187 |

0,0227 |

0,1497 |

|

51. Ширина орбиты от mf |

0,3223 |

0,7966 |

–0,0725 |

0,4155 |

–0,2693 |

0,0494 |

|

52. Высота орбиты |

0,3873 |

0,4385 |

–0,1789 |

–0,0185 |

0,2530 |

–0,2697 |

|

54. Ширина носа |

– |

– |

0,1848 |

0,0726 |

–0,1193 |

–0,0944 |

|

55. Высота носа |

– |

– |

0,2011 |

0,3760 |

0,0429 |

–0,1458 |

|

SC. Симотическая ширина |

0,1238 |

–0,6410 |

– |

– |

– |

– |

|

SS. Симотическая высота |

–0,2805 |

–0,5361 |

–0,0778 |

–0,0891 |

–0,1033 |

0,3016 |

|

DC. Дакриальная ширина |

– |

– |

–0,2691 |

0,0426 |

–0,1909 |

0,0034 |

|

DS. Дакриальная высота |

0,4975 |

–0,0897 |

0,0805 |

–0,0295 |

–0,2461 |

0,0952 |

|

75 (1). Угол выступания носа |

–0,0598 |

0,0647 |

0,3190 |

–0,2376 |

0,3787 |

0,1707 |

|

77. Назомалярный угол |

–0,8376 |

–0,0745 |

0,3254 |

0,3965 |

0,0496 |

0,0131 |

|

∠ zm’. Зигомаксиллярный угол |

–0,4518 |

0,5029 |

0,2375 |

0,1367 |

–0,0930 |

–0,0180 |

|

Собственное число |

3,3557 |

2,7229 |

9,0930 |

7,7972 |

18,1191 |

17,6730 |

|

Доля изменчивости, % |

24,0 |

19,5 |

20,8 |

17,8 |

22,9 |

22,4 |

Рис. 3. Взаиморасположение мужских черепов из могильников усть-ишимской культуры в пространстве I и II главных компонент.

1 – Иванов Мыс-1, кург. 10, погр 1; 2 – Кип-1, кург. 12, погр. 2; 3 – Кип-1, кург. 18, погр. 2; 4 – Малая Бича, кург. 1, погр. 2; 5 – Иванов Мыс-1; 6 – Паново-1, кург. 15, погр. 2; 7 – Кип-1, кург. 25, погр. 2; 8 – Иванов Мыс-1, кург. 11, погр. 2; 9 – Кип-1, кург. 9, погр. 1; 10 – Иванов мыс-1, кург. 1, погр. 1; 11 – Масарлы-1, кург. 3, погр. 8; 12 – Нугай-1, кург. 1, погр. 2; 13 – Масарлы-1, кург. 3, погр. 8б; 14 – Кип-1; 15 – Паново-1, северо-восточный сектор (гл. –141); 16 – городище Долговское-1; 17 – Кип-1, кург. 18, погр. 3.

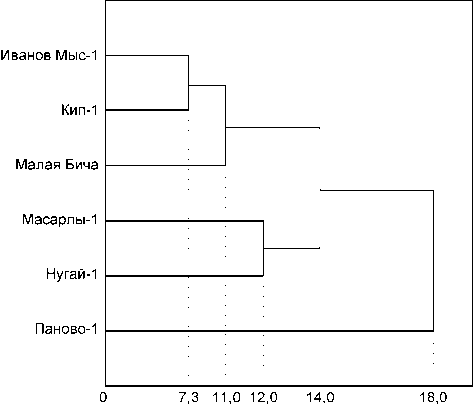

широким кругом источников по древним и современным популяциям Северной Евразии показало, что данная группа черепов не имеет исторических аналогов. Дендрограмма, построенная по результатам факторного анализа индивидуальных данных мужских черепов из усть-ишимских могильников, наглядно демонстрирует степень их близости и реальность морфологических комплексов (рис. 4).

Сравнение эуриморфного брахикранного морфо-типа с древними и современными группами Северной Евразии показало, что он тяготеет к средневековым и современным представителям томско-нарымских

Таблица 5. Краниометрические характеристики морфологических типов, выделенных в составе мужской сборной серии IX–XIII вв.

из южно-таежного Прииртышья

Межгрупповой анализ

Особенности изменчивости некоторых древних, средневековых групп, усть-ишимской выборки и морфоти-пов исследованы с помощью канонического анализа. Для межгруппового сопоставления были привлечены следующие древние и средневековые серии:

-

1. Каменный Мыс, ранний железный век, новосибирский вариант кулайской культуры [Багашев, 2000];

-

2. Монголоидный низколицый долихокранный компонент, выделенный в материалах западно-сибирской лесостепи эпохи раннего железа [Там же];

-

3. Монголоидный низколицый компонент, выделенный в тех же материалах [Там же];

-

4. Монголоидный высоколицый компонент, выделенный в тех же материалах [Там же];

-

5. Сургутское Приобье, Сайгатинские могильники (VI–XV вв. н.э.) [Багашев, Пошехонова, 2007];

-

6. Нарымское Приобье, могильник Алдыган (XI– XIII вв. н.э.) [Багашев, 2001];

-

7. Нарымское Приобье, могильник Тискино, ранняя группа (XII–XIV вв. н.э.) [Там же];

-

8. Нарымское Приобье, могильник Тискино, средняя группа (XV–XVII вв. н.э.) [Там же];

-

9. Нижнее Притомье, могильник Астраханцево (XIII–XIV вв. н.э.) [Багашев, 2003];

-

10. Среднее Приобье, рёлкинская культура, могильник Молчаново (VI–VIII вв. н.э.) [Дрёмов, 1967];

-

11. Нижнее Притомье, могильник Басандайка (IX– XIV вв. н.э.) [Чикишева, Ким, 1988];

-

12. Новосибирское Приобье, фоминский этап большереченской культуры (VII–VIII вв. н.э.) [Дрё-мов, 1967];

-

13. Лесостепное Прииртышье, сросткинская культура (конец I – начало II тыс. н.э.) [Багашев, 1988];

-

14. Лесостепное Прииртышье (XIV–XVI вв. н.э.) [Там же];

-

15. Новосибирское Приобье, басандайская культура, могильник Ташара-Карьер-2 (XI–XIII вв. н.э.) [Поздняков, 2008];

-

16. Новосибирское Приобье, басандайская культура, могильник Санаторный-1 (XI–XIII вв. н.э.) [Там же];

-

17. Минусинская котловина, «енисейские кыргы-зы» (VII–XI вв. н.э.) [Алексеев, 1963];

-

18. Горный Алтай (VI–X вв. н.э.) [Алексеев, 1958];

-

19. Предгорный Алтай, бийский вариант сросткин-ской культуры (VII–X вв. н.э.) [Дебец, 1948; Алексеев, 1958];

-

20. Кузнецкая котловина, кемеровский вариант сросткинской культуры, могильник Ур-Бедари (VIII– X вв. н.э.) [Алексеев, 1974];

-

21. Степной район Северо-Западного Алтая, срост-кинская культура, могильник Гилево (VIII–X вв. н.э.) [Чикишева, Ким, 1988];

-

22. Барнаульско-Каменский район Верхнего При-обья, барнаульско-каменский вариант сросткинской культуры (VIII–X вв. н.э.) [Там же];

-

23. Барабинская лесостепь, сросткинская культура (IX–X вв. н.э.) [Там же];

-

24. Северная Башкирия (IX–X вв. н.э.) [Акимова, 1968];

-

25. Кустанайское Притоболье, кимаки (VIII– X вв. н.э.) [Гинзбург, 1963];

-

26. Павлодарское Прииртышье, кимако-кыпчаки (VII–XII вв. н.э.) [Исмагулов, 1970];

-

27. Восточно-Казахстанское Прииртышье, кимако-кыпчаки (VIII–XII вв. н.э.) [Там же].

Рис. 4. Результаты кластеризации мужских черепов из могильников усть-ишимской культуры.

Усл. обозн. см. рис. 3.

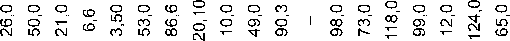

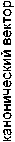

На графике группы анализируемой совокупности расположились двумя крупными скоплениями, которые дифференцируются по удельному весу монголоидного компонента в их составе: 1) с относительно более широким черепом, высоким и широким профилированным лицом, узким переносьем и выступающим носом; 2) с более узким черепом, низким, узким и уплощенным лицом, широким переносьем и менее выступающим носом (см. табл. 4, рис. 5). Разграничивает группы и фактор наличия или отсутствия европеоидной примеси. Интересно отметить, что скопления, за некоторым исключением, имеют географическую приуроченность. Группы с низколицым западно-сибирским монголоидным компонентом тяготеют к подтайге и таежной зоне Западной Сибири, а с европеоидным компонентом и примесью центрально-азиатского происхождения – к степи и лесостепи Западной и Южной Сибири.

25,856

25,036

• 1

24,102

23,116

22,357

Мезокранный морфотип

Усть-ишимская культура 21

i •9

Брахикранный морфотип

19 w

16 4

22 20

24 * •17 25

I канонический вектор

Рис. 5. Расположение мужских серий раннего железного века и средневековья в пространстве I и II канонических векторов (номера групп в соответствии с перечнем в тексте).

идов, показывает, насколько этот компонент преобладает в их антропологической структуре. Выборки из могильников Сайгатин-ских (средняя тайга, Приобье), Тискино и Алдыган (южная тайга, Приобье), соотносимые соответственно с уграми и самодийцами, находятся на периферии скопления, представляя крайние варианты изменчивости западно-сибирских групп [Багашев, 2003; Багашев, Пошехонова, 2007]. Серии из могильников Басандайка, Астраханцево (подтайга, Притомье) и Молчаново (подтайга, Приобье) имеют более сложный состав. Можно говорить, как минимум, о двух морфологических типах в их антропологической структуре: один, с большим удельным весом, связан с низколицыми западно-сибирскими монголоидами, другой – с тюркоязычными народами Южной Сибири [Чикишева, Ким, 1988; Багашев, 2003; Дрёмов, 1967]. Эти выборки, соотносимые с современными представителями томско-

Серии раннего железного века из лесостепных районов Западной Сибири расположились в поле графа таким образом, что можно уверенно судить о степени участия монголоидной части носителей сар-гатской и других культур этого времени в генезисе племен средневековья. Локализация выборок свидетельствует о связи низколицего и долихокранно-го монголоидных компонентов со средневековыми западно-сибирскими монголоидами, в т.ч. и с усть- ишимцами. Интересно, что выборка из могильника Каменный Мыс, относимая к новосибирскому варианту кулайской культуры [Троицкая, 1979], расположилась почти в центре скопления западно-сибирских серий . Именно в ней отмечена наибольшая доля низколицего монголоидного компонента [Багашев, 2000]. Высоколицый монголоидный компонент эпохи раннего железа расположился в скоплении средневековых групп, имеющих примесь южно-сибирских и центрально-азиатских элементов . Отмечено, что приток мигрантов центральноазиатского облика на территорию Западной Сибири происходил с разной интенсивностью и в эпоху бронзы, и в предшествующие периоды, влияя перманентно в диа-хронном аспекте на формирование антропологического облика населения раннего железного века [Там же].

Расположение средневековых групп в границах изменчивости, характерной для западно-сибирских низколицых монголо- чулымских тюрок, расположились на графике достаточно близко к южно-сибирским группам, но в пределах изменчивости западно-сибирских монголоидов. Сборная серия из могильников лесостепной части Прииртышья рубежа I и II тыс. н.э. попала в скопление южно-сибирских европеоидно-монголоидных групп, отражая крайний вариант изменчивости популяций с центрально-азиатской примесью, а сборная серия из этого района середины II тыс. н.э. локализовалась в пределах изменчивости запад-

19,820

о н

“ 19,217

ф

| 18,732

18,144

-1,5 -0,5 0,5 1,5

I канонический вектор

Рис. 6. Расположение мужских выборок, близких к современности, и сборной серии из южно-таежного Прииртышья IX–XIII вв. в пространстве I и II канонических векторов (номера групп в соответствии с перечнем в тексте).

но-сибирского населения. Усть-ишимская выборка расположилась между сериями с южно-сибирской примесью и группами, в которых этот компонент практически не фиксируется. Оба морфотипа, выделенные в ее составе, тяготеют к первым. Именно этот субстрат с отдельными чертами, характерными для южно-сибирских популяций, придает своеобразие усть-ишимской выборке.

Для выяснения положения устьишимцев в системе современных антропологических типов Западной Сибири и для определения степени участия средневекового населения в генезисе современных групп данные по мужским сериям были исследованы с помощью канонического анализа. Привлечены следующие группы:

-

1. Ненцы [Дебец, 1951];

-

2. Селькупы, Мигалка (неопубликованные данные);

-

3. Селькупы, Тискино, поздняя серия [Багашев, 2001];

-

4. Селькупы нарымские [Дрёмов, 1984];

-

5. Селькупы, бассейн Чулыма [Там же];

-

6. Селькупы, Бедеровский Бор (неопубликованные данные);

-

7. Селькупы, Кеть [Багашев, 2002];

-

8. Чулымцы, Яя-Кия [Дрёмов, 1998б];

-

9. Чулымцы, Ясашная Гора [Там же];

-

10. Чулымцы, Тургай-Балагачево [Там же];

-

11. Томские татары, Козюлино [Там же];

-

12. Томские татары, Тоянов городок [Там же];

-

13. Томские татары, обские [Там же];

-

14. Барабинские татары (невзвешенные средние) [Ким, 1998];

-

15. Саргатская группа тоболо-иртышских татар [Багашев, 1998];

-

16. Тобольская группа тоболо-иртышских татар [Там же];

-

17. Тюменская группа тоболо-иртышских татар [Там же];

-

18. Северные алтайцы [Дрёмов, Ким, 1998];

-

19. Хакасы [Там же];

-

20. Северо-восточные башкиры, Старо-Халилово [Юсупов, 1989];

-

21. Манси северные [Дебец, 1951];

-

22. Ханты северные, Обдорск [Дрёмов, Багашев, 1998];

-

23. Ханты северные, Халас-Погор [Дебец, 1951];

-

24. Ханты восточные, Васюган [Дрёмов, Багашев, 1998];

-

25. Ханты восточные, Балык [Там же];

-

26. Ханты восточные, Салым [Там же];

-

27. Кеты [Гохман, 1982].

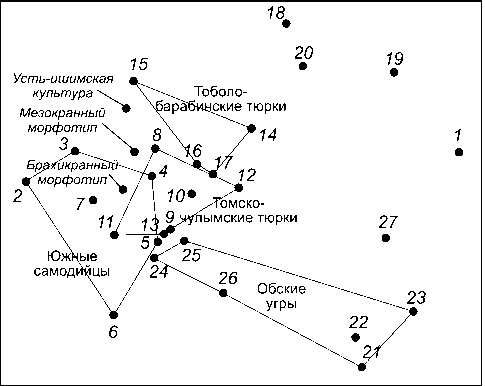

Величины нагрузок, которые описывают 45,3 % изменчивости, дифференцируют группы по ширине и высоте черепной коробки, высоте лица и перено- сья, степени выступания носовых костей (см. табл. 4), т.е. по тому же принципу, что и рассмотренные выше древние и средневековые выборки. На графике серии сгруппировались в соответствии с принадлежностью к основным антропологическим типам Западной и Южной Сибири (рис. 6). Группы, относящиеся к уральскому (восточные и северные ханты, манси) и обь-иртышскому (селькупы, томско-чулымские и то-боло-барабинские татары) типам западно-сибирской расы, расположились относительно компактно. Отдельно локализовались южно-сибирские популяции, башкиры и представители енисейского варианта североазиатской расы (ненцы и кеты). Усть-ишимская выборка расположилась между ареалами селькупов, тоболо-барабинских и томско-чулымских татар. Ее бра-хикранный морфотип находится в границах изменчивости селькупов, а мезокранный - в непосредственной близости от томско-чулымских тюрков. Следовательно, можно полагать, что антропологические комплексы, участвовавшие в формировании устьишимцев, весьма близки к современным представителям томско-нарым-ских популяций, особенно к тюменской и коурдакско-саргатской группам тоболо-иртышских татар.

Обсуждение результатов

При реконструкции расогенетических процессов в южно-таежной части Прииртышья после распада сар-гатской культурной общности ряд проблем по-прежнему остается открытым из-за отсутствия палеоантропологических материалов V-IX вв. с этой территории. Однако некоторые предположения уже можно сформулировать. Судя по косвенным данным, в V-XIII вв. здесь проживали племена, схожие по облику с низколицыми монголоидами, присутствие которых прослеживается в составе населения лесостепи Западной Сибири в раннем железном веке. Особенно это очевидно при сравнении устьишимцев с кулайской каменномысской группой. Косвенным подтверждением влияния племен эпохи железа на формирование средневековых популяций является распространение среди потчевашцев обычая искусственной деформации черепов (курганный могильник Усть-Тарский-7) [Данченко, 2008]. Четкая связь с низколицыми монголоидами предшествующего периода не позволяет говорить, что формирование усть-ишимского и, соответственно, потчевашского населения детерминировано миграцией каких-либо племен на территорию Прииртышья, а наводит на мысль об автохтонности их генезиса.

Но в составе усть-ишимского населения, кроме преобладания западно-сибирского антропологического пласта, зафиксирована монголоидная примесь и иного облика. В лесостепной части Прииртышья на рубеже I и II тыс. н.э. проживали племена, во многом отличавшие ся от их южно-таежных соседей. Эти племена соотнесены со сро сткинской археологической культурой. Появление сросткинских древностей на территории Прииртышья обусловлено проникновением в Обь-Иртышское междуречье мигрантов монголоидно-европеоидного облика из Южной Сибири [Алексеев, 1958, 1974; Могильников, 1981; Савинов, 1984; Чикишева, Ким, 1988; Багашев, 1988]. В результате метисации с местным населением лесостепного Прииртышья в состав последнего проникали как европеоидный компонент, так и монголоидный субстрат центрально-азиатского происхождения. Уже к XIV–XVI вв. н.э. ситуация на данной территории изменилась: приток мигрантов из Южной Сибири, судя по всему, прекратился, и дальнейшее формообразование протекало без заметного участия пришлого населения [Багашев, 1988, 1993]. Эти процессы не могли не повлиять на формирование усть-ишимской популяции. Согласно антропологическим данным, какая-то часть пришлого населения в конце I тыс. н.э. осваивала территорию подтаежного и южно-таежного Прииртышья, смешиваясь с ме стными группами, что и обусловило появление некоторого своеобразия устьишимцев, особенно четко зафиксированное по связям выделенных морфотипов. Именно поэтому усть-ишим-ская серия близка к выборкам из таежных могильников Астраханцево, Басандайка и др., где примесь южно-сибирского происхождения также присутствует [Багашев, 2003; Чикишева, Ким, 1988]. Интересно, что наиболее отчетливо этот компонент ощущается в краниологических материалах из могильника Иванов Мыс-1, расположенного в подтаежной зоне, южнее остальных исследуемых усть-ишимских погребальных памятников. Имели место и военные столкновения с пришлым населением: на черепах из этого могильника зафиксированы соответствующие повреждения [Ражев, Пошехонова, 2009]. Однако доля южно-сибирского субстрата в структуре усть-ишимской палеопопуляции была очень небольшая по сравнению с долей компонента, связанного с западно-сибирской линией развития, уходящей в эпоху железа, поэтому в целом средневековое население южно-таежного Прииртышья можно соотнести с то-боло-иртышской группой популяций обь-иртышско-го антропологического типа западно-сибирской расы [Багашев, 1988, 1993].

Из современных этносов Западной Сибири к усть-ишимцам по антропологическому типу ближе всего тоболо-иртышские татары, проживающие на данной территории. Несмотря на то что у разных этнотер-риториальных групп зафиксированы незначительные примеси различного происхождения, расовая основа, уходящая в эпоху средневековья, была единая для всех [Багашев, 1993]. Поэтому роль средне- векового населения таежного Прииртышья в расогенезе тоболо-иртышских татар несомненна. То есть в XIII–XIV вв. н.э. на обширной территории Среднего Прииртышья произошла смена культуры и языка на тюркские, что не повлекло за собой изменение антропологического типа.

Заключение

Таким образом, в зоне подтайги и южной тайги Западной Сибири в эпоху раннего и развитого средневековья проживало население, имевшее много общего с таежными племенами раннего железного века. Несомненно, столь обширная территория не могла быть заселена популяциями с абсолютно одинаковой антропологической структурой. Различные группы, соотносимые с той или иной археологической культурой, обладали некоторым своеобразием в физическом строении. Но общим для них было преобладание западно-сибирского субстрата, определявшего специфику физического облика каждой популяции. При этом те или иные черты своеобразия территориальных групп могут быть объяснены метисаци-онными процессами. Несмотря на гетерогенность средневекового населения в целом, конкретные популяции отчетливо соотносятся с определенными антропологическими вариантами западно-сибирской расы, другими словами, с теми или иными современными этнолингвистическими общностями Западной Сибири.