Антропологическая характеристика нижней челюсти и первого шейного позвонка (атланта) с место- нахождения Афонтова гора II

Автор: Чикишева Т.А., Слепченко С.М., Зубова А.В., Славинский В.С., Цыбанков А.А., Дроздов Н.И., Лысенко Д.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе дана антропологическая характеристика нижней челюсти и первого шейного позвонка человека, обнаруженных при раскопках палеолитического местонахождения Афонтова Гора II. На памятнике выделено несколько культуросодержащих горизонтов, представляющих кратковременные охотничьи стоянки афонтовской археологической культуры, которые датированы 16-12 тыс. л.н. Исследование нижней челюсти позволило сделать вывод, что она принадлежала индивиду женского пола в возрасте 14-15 лет. Ряд антропоскопических особенностей является характерным для морфологии нижних челюстей современных людей. По данным антропометрии они ближе к характеристикам современных подростков, чем к верхнепалеолитическим образцам. Сходная по биологическому возрасту и идентичная по половой принадлежности челюсть Пржедмости 5 имеет значительно большую проекционную длину от мыщелков и более высокую и широкую ветвь. Детские нижние челюсти из Сунгиря массивнее, характеризуются большей межмыщелковой шириной и более высокой и широкой ветвью. Это наблюдение можно связать с эпохальной тенденцией к грацилизации, достигшей в данном случае практически современного уровня. Измерительные характеристики атланта четко указывают на его принадлежность индивиду женского пола не моложе 20-25 лет. Из-за скудности доступного нам сравнительного материала по атланту у людей палеолита невозможно дать исчерпывающую его характеристику. Однако накопление подобных данных в последующем позволит определить место этой кости в ряду изменчивости у палеолитических людей.

Нижняя челюсть, атлант, морфология, верхний палеолит, афонтовская культура, афонтова гора ii

Короткий адрес: https://sciup.org/145145768

IDR: 145145768 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.150-157

Текст научной статьи Антропологическая характеристика нижней челюсти и первого шейного позвонка (атланта) с место- нахождения Афонтова гора II

Афонтова Гора II – один из наиболее известных памятников позднего палеолита Сибири. При охранно-спасательных раскопках 2014 г., связанных со строительством четвертого моста г. Красноярска через Енисей [Деревянко и др., 2014; Славинский и др., 2014], на второй и третьей надпойменных террасах выделено несколько культуросодержащих горизонтов, представляющих серию кратковременных охотничьих стоянок. Археологический материал, включающий фаунистические остатки, каменные, роговые и костяные артефакты, позволяет отне сти полученные комплексы к афонтовской археологической культуре, существовавшей в верхнем палеолите на Енисее 16–12 тыс. л.н.

В ходе работ на раскопе № 24, врезанном в борт третьей террасы, в культурном горизонте 2, приуроченном к кровле тела оползневого образования, были обнаружены первый шейный позвонок, челюсть и пять зубов, лежавшие согласно уклону геологического слоя. Сопутствующие им археологические находки представлены отщепами, сколами и фаунистическими о статками. Исключительная сохранность костного материала указывает на высокую скорость археологизации находок. Залегание в том же культурном горизонте черепов крупных млекопитающих (северного и благородного оленей, волка) позволяет предположить механизм его формирования. Образование геологического тела происходило в древнем понижении рельефа с сезонным водотоком, обеспечивающим постоянное поступление и сортировку осадков (в т.ч. и разрушение блоков отложений, содержащих культурные остатки), и стабильным стоянием воды, формирующим закисные формы ожелезнения.

Основной целью данного исследования являются морфологическое описание нижней челюсти и первого шейного позвонка и их половозрастная идентификация.

Материал и методы

Исследованы нижняя челюсть и зубы молодого индивида. В правой половине челюсти in situ находились первый и второй моляр (М1, М2), также присутствовали оба М3 в начальной стадии прорезывания. Несколько позже нам были переданы принадлежащие этой же челюсти изолированные левые второй премоляр (Р4) и первый моляр (М1).

На момент обнаружения челюсть имела неплохую сохранность (рис. 1). Посмертные повреждения были связаны с незначительной трансверзальной деформацией ее тела под давлением грунта, сопровождавшейся множественными трещинами в этом направлении. При высыхании челюсть распалась на две половины. Линия слома проходит наискосок от середины альвеолы правого медиального резца до основания тела челюсти на уровне между правыми вторым премоляром и первым моляром, огибая подбородочный выступ. Данное нарушение целостности не только не спровоцировало ошибок в антропометрических параметрах, но даже позволило избежать тех, которые были бы неминуемы при измерении деформированной ко сти.

В статье дано подробное описание обнаруженной нижней челюсти. Были учтены не только ее основные размеры, измеренные по стандартной методике Р. Мартина в модификации В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца [1964] (см. таблицу ), но и особенности деталей

Рис. 1. Нижняя челюсть.

Размеры и указатели нижней челюсти с местонахождения Афонтова Гора II и сравнительные материалы

|

см о |

о ш" о |

см |

о см |

id" см |

см |

О см" ю |

р со |

|||||||

|

19UZ^-^^ |

1 |

|||||||||||||

|

р со" о |

р о" со |

со" со |

р со" см |

о id" см |

см |

со" |

р о" со |

|||||||

|

05 се 05 го 05 CO о О |

iau 9,.-51. |

1 |

||||||||||||

|

см id" о |

р о" со |

со" со |

р со" см |

р см |

см |

см |

р 05" СМ |

|||||||

|

iau 5|.-t7|. |

1 |

|||||||||||||

|

о |

ю о" со |

со" со |

со со" см |

см см |

со" |

05 со" СМ |

||||||||

|

iau VI.-з|. |

1 |

|||||||||||||

|

со 05" 05 |

см |

см со |

р см |

см |

со о" |

см |

р СМ |

|||||||

|

iau ц -6 |

1 |

|||||||||||||

|

( н и 01Я1 55-25) |

о id" о |

о о" ID |

О СО |

|||||||||||

|

о о се с: |

iau 9|.-51. ‘енитнаж ‘5 sn |

1 |

1 |

|||||||||||

|

( н и 01Я1 55-25) 19UV^-5^ ‘2 SN |

о о |

о см со |

о см" |

о о" о |

о ю |

о 05" СМ |

1 |

|||||||

|

( н и 01Я1 55-25) |

о о о |

о со" |

ю см |

|||||||||||

|

iau z-9 ‘5 sn |

1 |

|||||||||||||

|

(ни 01Я1 оI-—1-1-) iau 8-9 ‘З-хьеп |

о о" см |

см |

о |

ID о" СО |

||||||||||

|

1 |

1 |

|||||||||||||

|

о ю" о |

о со" см |

о со" см |

ю |

|||||||||||

|

(ни oiqi |.з) 19и ц-б ШАХ иянэюо>| |

1 |

1 |

||||||||||||

|

о со" со |

о |

о |

о со |

о со |

о ю" см |

о со" см |

ID о" |

о |

О СМ |

о со" см |

||||

|

(ни Э1Я1 1.3-55) iau z-9 АХ иянаюо» |

1 |

|||||||||||||

|

(наЬоюиаии |

о см см |

о со" со |

о о" ID |

о со" со |

о со" см |

о со" см |

ID |

о о" ID |

О о" со |

Ю см" со |

||||

|

иинЬкои) iau 01.-6 ‘rnei->iMrnai |

||||||||||||||

|

( н и Э1Я1 £3-83) |

о 05 о |

о со |

о |

о |

о со" со |

о о" см |

см см |

О со" ю |

о ю |

о о>" со |

||||

|

О |

iau ц-б ‘еяноааУ '£ sn |

|||||||||||||

|

( н и Э1Я1 £3-85) |

о со" |

о о" со |

О ю" |

о со" со |

о со" о |

о id" со |

р со" см |

о ю |

о со |

о о" со |

||||

|

19LT H“LL ‘>IHh4LfBI/\l ‘3 oN |

||||||||||||||

|

о см |

см |

р |

о со" |

о о" со |

о 05" |

|||||||||

|

ГО СО _ о — < |

июсниэн вниаоиои ызаэи |

о о |

о LO со |

о ю" |

о |

о id" о |

о о со |

о |

||||||

|

июсниэн вниаоиои ьвавс1и |

ID id" CM |

о см" |

о со" |

о со" со |

о см |

|||||||||

|

го |

го 1 СК го £0 о с; 05 3 ^ |

го i □; го со о Е |

го i □; СЕ 05 05 с: СО |

со о Е 1-о го S с; со со |

£0 о и 2 1-о го S с; со со |

го я о го 1-о о СП |

05 о н О- о го ^ со ГО о 5 2 1- о го О S-О СЕ 5 ° Ш о ю т- СЕ ^ о 05 1= СО |

05 £0 О ГО го 5 g го □; О § У 2 m схГ о" 05 ГО СО |

05 Q-^ О ГО CL Т 05 н го о S т н о ю СО СЕ ^ о 05 1= СО |

S 05 £0 ГО 1-о о |

S 05 со го i □; го 3 го т го |

1— го £□ го о 5 ГО 1 |

го се о О Ю СЕ О с § 6 |

|

|

ю со |

со со |

05 со |

О |

05 |

||||||||||

Примечания. Источник данных по Сунгирю, Тешик-Ташу, Костёнкам и Маяку – [Герасимова, Астахов, Величко, 2007], по Пржедмости и современным детям – [Алексеев, 1978]. В публикациях сравнительного материала отсутствует указание на сторону нижней челюсти, на которой проводились измерения.

рельефа наружной и внутренней поверхности. В качестве сравнительного материала по размерным характеристикам были использованы суммированные В.П. Алексеевым литературные данные о вариациях информативных для антропологического анализа размеров нижней челюсти в детских возрастных группах современного человека [Алексеев, 1978, табл. 43, с. 229] и данные, полученные при изучении верхнепалеолитических находок Сунгирь 2 и 3, Пржедмости 5. Для интерпретации особенностей рельефа, наблюдаемых у индивида из Афонтовой Горы II, в основном использовались морфологические характеристики нижних челюстей в современных популяциях, опубликованные в стоматологической литературе [Персин, Елизарова, Дьякова, 2003; Тарасенко, Дыдыкин, Кузин, 2013; Тарасенко, Кузин, Микоян, 2014]. Возраст погребенного индивида, которому принадлежала нижняя челюсть, определялся на основании анализа стадии формирования зубов постоянной смены по шкале Д. Убелакера [Ubelaker, 1978, рис. 62].

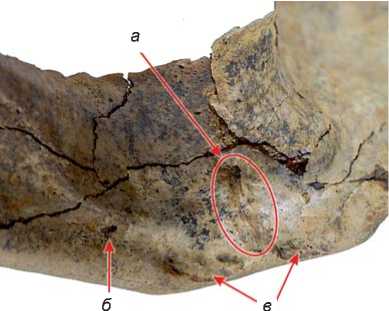

Еще одной интересной находкой, обнаруженной при раскопках памятника Афонтова Гора II, является первый шейный позвонок (атлант) человека. Сохранность кости хорошая, отсутствует лишь небольшой участок правой верхней суставной поверхности и передне-верхней части дуги позвонка. Губчатое вещество в этом месте обнажено (рис. 2).

Для определения пола индивида, которому принадлежал атлант, мы использовали данные Л. Дю-брой-Шамбарделя, обнаружившего существенные различия ширины первого шейного позвонка у мужчин и женщин [Dubreuil-Chambardel, 1907], а также разработанный Е.А. Марино метод, учитывающий большее количество размеров и позволяющий определить половую принадлежность с точностью 75–85 % [Marino, 1995]. Все измерения позвонка проводились согласно описанной методике [Huggare, 1989, 1991; Huggare, Kylamarkula, 1985a, b; Gómez-Olivencia et al., 2007].

Для определения возраста использовались данные по времени появления ядер окостенения и синостози-рования атланта [Schintz et al., 1951; Standards…, 1994].

Рис. 2. Первый шейный позвонок (атлант).

Характеристика антропологических особенностей нижней челюсти

Нижней челюсти в палеоантропологических исследованиях уделяется незаслуженно мало внимания. Американский антрополог А. Грдличка посвятил ей большую статью, в которой подчеркнул уникальные возможности нижней челюсти как объекта антропологического изучения [Hrdlička, 1940]. По его мнению, это филогенетически и онтогенетически одна из самых интересных частей человеческого скелета. Она сохраняет большое эволюционное значение в наше время, демонстрируя инволюционные исторические процессы, имеет четкую корреляцию с верхней челюстью, остальной частью лица и основанием черепа, предоставляет уникальные данные о возрастных изменениях и характерных особенностях для обоих полов, несет или воспроизводит периодически черты давних предков и способна к функциональным адаптациям [Ibid., p. 281].

Тем не менее на современном этапе развития антропологической науки нижние челюсти человека являются объектом пристального внимания только в аспекте эволюционных исследований, и оно направлено в основном на комплекс морфологических признаков, обслуживающих речь. Их способность отражать внутривидовую дифференциацию сформировавшегося во всей полноте вида Homo sapiens используется в краниологии весьма поверхностно. Публикуются данные о размерах и форме нижней челюсти взрослых индивидов, но описания морфологических особенностей редко содержат сведения о вариациях основных элементов рельефа и асимметрии. Детские и ювенильные экземпляры в основном игнорируются, поскольку типологические комплексы принято выделять в возрастном интервале adultus – maturus , вследствие чего в палеоантропологической литературе практически отсутствуют данные о возрастных изменениях размеров и формы нижней челюсти, расположения на ней питательных отверстий, каналов и бугристостей.

Определение возраста. Возрастную принадлежность погребенного индивида можно довольно точно определить на основании характеристик его зубной системы. В данном случае прорезались все зубы постоянной смены, за исключением третьих моляров, которые находятся в стадии выхода из альвеол, что происходит в возрасте ок. 15 лет. Корень второго премоляра полностью сформирован, что соответствует возрасту 15 ± 3 года [Ubelaker, 1978, рис. 62], т.е. 12–18 лет. Учитывая отсутствие следов стертости на окклюзивной поверхности коронки и слабую выраженность дистальной контактной фасетки, можно ограничить возможный биологический возраст индивида интервалом 14–16 лет. Корни первых моляров также полностью сформированы, и на обоих зубах наблюдается начальная стадия износа эмали – легкая сошлифованность верхушек бугорков и стертость некоторых мелких деталей рельефа. На вершине про-токонида правого зуба намечается едва заметная точка обнажения дентина. В современных группах такая картина наблюдается в возрасте 14–15 лет. Этому интервалу соответствует состояние вторых моляров, у которых полностью сформированы корни и отсутствует стертость окклюзивной поверхности. Таким образом, в целом совокупность характеристик зубной системы позволяет предполагать биологический возраст индивида в интервале 14–15 лет.

Определение пола. Морфологические особенности строения нижней челюсти могут быть использованы в качестве критериев для определения половой принадлежности индивида. В целом рост нижнечелюстной ко сти завершается с окончанием прорезывания зубов постоянной смены. Это позволяет предполагать, что размеры нижней челюсти индивида из Афонтовой Горы II близки к характеристикам взрослого представителя популяции, к которой он относился. Учитывая визуально наблюдаемую грацильность челюсти, сочетающуюся с хорошо выраженными местами прикрепления мимической мускулатуры в области симфиза, что свидетельствует о ее большой подвижности, можно предполагать женский пол индивида.

Измерительная характеристика. О справедливости заключения о половой принадлежности индивида свидетельствуют антропометрические характеристики изучаемой челюсти (см. таблицу ). Переходя к их обсуждению, отметим, что близкий по биологическому возрасту репрезентативный сравнительный материал, который мог бы быть использован для статистического анализа, в литературе фактически отсутствует. Нижние челюсти взрослых людей не могут быть использованы с этой целью. Несмотря на то, что рост нижнечелюстной кости из Афонтовой Горы II почти завершен, окончательную дифференциацию морфологических характеристик определяет функциональная адаптация нижней челюсти к жевательной нагрузке в возрасте adultus [Holmes, Ruff, 2011], которого погребенная не достигла*.

Изучаемая нижняя челюсть характеризуется заметной асимметрией строения правой и левой стороны (см. таблицу ). Левая ветвь выше правой на 5 мм, уже на 3 мм и имеет меньший угол наклона. Размеры тела челюсти больше на правой половине. Асимметрия тела челюсти могла быть компенсирована в процессе дальнейшей функциональной адаптации к жевательной нагрузке, но асимметрия ветви сохранялась бы на протяжении всей жизни.

*Возрастная категория adultus подразумевает этап онтогенеза от 16–18 до 30–35 лет [Алексеев, Дебец, 1964].

Что касается поперечных (мыщелковая и угловая ширина) и продольных (длина от мыщелков и от углов) размеров челюсти (см. таблицу ), они соответствуют аналогичным параметрам современных детей в возрастном интервале 14–17 лет*. Тело челюсти чуть более массивное и ветвь более широкая по сравнению с современными данными.

Челюсть из Афонтовой Горы II заметно отличается от верхнепалеолитических образцов Сунгирь 2 (мальчик 11–14 лет) и 3 (девочка 9–10 лет), которые имеют больший межмыщелковый диаметр, более высокую и широкую ветвь. В еще большей степени, но в том же направлении, она отличается от челюсти неандертальского ребенка из Тешик-Таша (разумеется, мы учитываем видовые различия, заключающиеся в отсутствии подбородочного выступа у последнего и, соответственно, низкого угла выступания подбородка). Близкая по биологическому возрасту и идентичная по половой принадлежности челюсть Пржедмости 5 (Чехия) характеризуется значительно большей проекционной длиной от мыщелков и более высокой и широкой ветвью. Учитывая, что погребения в Сунгире и Пржедмости имеют приблизительно одинаковую древность в интервале 28–23 тыс. л.н., а Афонтова Гора II на 10 тыс. лет моложе, отмеченные различия можно связать с эпохальной тенденцией к грацилизации челюсти, в данном случае практически достигшей современного уровня.

Антропоскопические особенности. На внутренней поверхности тела нижней челюсти сохранена борозда в медиальной плоскости на месте синостоза двух ее половин, формирующегося в течение первого года постнатального развития ребенка. Подбородочная ость ( spina mentalis ) имеет сложное строение: ее верхняя часть выражена в виде шероховатости, нижняя представляет собой хорошо развитый бугорок (рис. 3, а ). В области шероховатости расположено крупное питательное отверстие. На современных челюстях оно наблюдается в 100 % случаев при сохранении фронтальных зубов [Тарасенко, Дыдыкин, Кузин, 2013], его локализация варьирует, но с наибольшей частотой отмечается именно в верхней части spina mentalis [Гладилин, 2013, с. 74]. Хорошо заметное питательное отверстие имеется на левой половине тела челюсти чуть латеральнее ямки двубрюшной мышцы (рис. 3, б ).

Ямки парной двубрюшной мышцы (fossa digastri-ca) ярко выражены, что свидетельствует об очень хорошем развитии ее передних брюшек. На поверхностях ямок наблюдаются энтесопатии – пограничные с патологией следы реакций костной ткани в местах прикрепления мышц и соединительной ткани (рис. 3, в). Вызвавшая их причина не ясна для нас, прежде всего из-за отсутствия сравнительных данных по нормальной изменчивости fossa digastrica.

Подъязычная ямка (fovea sublingualis ) - место прилегания подъязычной слюнной железы - заметно шире и глубже на правой половине челюсти, где к тому же заметна небольшая порозность на ее поверхности. Поднижнечелюстная ямка (fovea subman-dibularis ), которая также является местом прилегания одной из слюнных желез (поднижнечелюстной), имеет следы порозности на левой половине челюсти.

Челюстно-подъязычная линия ( linea mylohyoi-dea ) - место прикрепления челюстно-подъязычной мышцы ( m. mylohyoideus ) - выражена слабо и асимметрична относительно двух половин челюсти. На левой половине она имеет вид гребня и разорвана на уровне корней первого моляра. Прерывистый характер данной морфологической структуры на современных челюстях отмечен в 16 % случаев [Там же, с. 39]. На правой половине линия непрерывная, в нижнем отделе она представляет собой шероховатость, встречающуюся на современных челюстях с частотой 48 % [Там же].

Асимметрия наблюдается также по отношению к местам прикрепления медиальной и латеральной клиновидных мышц, обеспечивающих функцию жевания. Бугристость медиальной крыловидной мышцы ( tuberositas pterygoidea ) на внутренней поверхности угла нижней челюсти заметно сильнее выражена на правой половине. Крыловидная ямка ( fovea pterygoidea ) - место прикрепления латеральной крыловидной мышцы - также более выражена на шейке правого суставного отростка. Одностороннее сокращение этих мышц сдвигает нижнюю челюсть в противоположную сторону, и можно предположить, что жевать данный индивид предпочитал на левой стороне.

Нижнечелюстные отверстия ( foramen mandibulae ) (рис. 4), в которые входят нервы и сосуды, питающие челюсть, очень крупные, как и прикрывающие вход в них язычки ( lingula mandibulae ).

Нижнечелюстной валик ( torus mandibularis ) развит слабо. Подбородочный выступ ( protuberantia menta-lis ) и подбородочные бугорки ( tuberculum mentale ) хорошо выражены, но асимметричны - правый развит сильнее (рис. 5). От основной части тела челюсти они отделены довольно глубокими ямками, из которых левая выражена сильнее и имеет два точечных питательных отверстия. Подбородочные отверстия ( foramen mentale ) овальной формы, расположены в промежутках между первым и вторым премоляром, что является преобладающим положением у современного человека. Наружная косая линия ( linea obliqua ) сглажена на обеих сторонах челюсти, не доходит до подбородочного отверстия, проекционно начинаясь на уровне середины альвеолы первого моляра.

а

Рис. 3. Внутренняя поверхность тела нижней челюсти. а - подбородочная ость; б - дополнительное питательное отверстие; в - ямки двубрюшной мышцы.

Рис. 4. Нижнечелюстные отверстия.

Рис. 5. Область подбородочного выступа нижней челюсти.

Жевательная бугристость ( tuberositas masseterica ) -место прикрепления жевательной мышцы ( m. masseter ) на наружной поверхности угла нижней челюсти - на обеих сторонах выражена весьма умеренно. Углы слабо развернуты кнаружи. Места прикрепления височных мышц ( т. temporalis ) на обоих венечных отростках выражены одинаково умеренно. Сокращаясь, обе мышцы поднимают нижнюю челюсть, и у данного индивида они функционировали симметрично, в отличие от мышц, сдвигающих ее в поперечном направлении.

Характеристика антропологических особенностей первого шейного позвонка (атланта)

Антропоскопические особенности и определение возраста. Передний бугорок атланта значительного размера, задний развит слабо. Кзади от верхних суставных поверхностей имеются выраженные борозды позвоночных артерий. Отверстия поперечных отростков одиночные.

Ямка зуба овальной формы, длинная ось овала располагается параллельно передней дужке атланта. Верхние суставные поверхности гладкие, при этом левая разделена бороздой на две части. Бугристость места прикрепления поперечной связки выражена умеренно. На нижней суставной поверхности отмечаются слабые явления пороза. По периметру суставной поверхности ямки зуба, верхних и нижних суставных поверхностей имеются краевые костные разрастания до 1 мм.

На основе данных о времени возникновения ядер окостенения и синостозировании атланта возраст индивида был определен как старше 20 лет. Именно в этом возрасте и на протяжении последующих нескольких лет происходит полно е прирастание эпифизов поперечных отростков к телу позвонка, что мы и наблюдаем на атланте из Афонтовой Горы II [Schintz et al., 1951]. Еще одним подтверждением вышесказанного является полное сино стозирование нижнего эпифизарного кольца тела позвонка, прирастание которого начинается в 17–19 лет и заканчивается к 25 годам [Buikstra, Gordon, St. Hoyme, 1984]. Косвенно о вышеуказанном возрасте свидетельствует и наличие слабых краевых костных разрастаний по периметру как нижних, так и верхних суставных поверхностей позвонка. Таким образом, можно сделать вывод, что индивиду было не менее 20–25 лет.

Измерительные характеристики и определение пола. Следует отметить, что репрезентативного сравнительного материала по палеолитическим первым шейным позвонкам Homo sapiens пока недостаточно, это затрудняет применение методов статистического анализа для их сравнения. Накопление измерительных данных в дальнейшем позволит определить место атланта с местонахождения Афонтова Гора II в ряду изменчивости этой кости у людей палеолита. Мы приводим все антропометрические характеристики первого шейного позвонка (мм):

Максимальный дорсовентральный диаметр39,4

Максимальный трансверзальный диаметр67,0

Верхний трансверзальный диаметр47,3

Нижний трансверзальный диаметр41,9?

Сагиттальный диаметр позвоночного отверстия30,3

Ширина позвоночного отверстия26,3

Расстояние между бугристостями места прикрепления поперечной связки17,3

Максимальный краниокаудальный диаметр переднего бугорка10,5

Максимальный дорсовентральный диаметр (толщина) переднего бугорка5,7

Максимальный трансверзальный диаметр фасетки ямки зуба11,0

Максимальный краниокаудальный диаметр (высота) латеральной массы17,4

Максимальный краниокаудальный диаметр задней бугристости6,8

Максимальный дорсовентральный диаметр задней бугристости3,1

Краниокаудальный диаметр отверстия позвоночной артерии6,4

Верхняя суставная фасетка: сагиттальный диаметр22,7

Верхняя суставная фасетка: трансверзаль-ный диаметр11,7

Нижняя суставная фасетка: сагиттальный диаметр13,8

Нижняя суставная фасетка: трансверзаль-ный диаметр13,1

Пол индивида, которому принадлежит атлант, может быть достаточно уверенно определен исходя из его измерительных характеристик. Максимальный трансверзальный диаметр исследуемого позвонка равен 67,0 мм, что соответствует значениям, характерным для женщин (65–76 мм), и меньше нижней границы размеров у мужчин (74–90 мм) [Dubreuil-Chambardel, 1907].

Мы также использовали метод определения пола, предложенный Е.А. Марино. Исследователь, проанализировав восемь размеров атланта с применением уравнения множественной регрессии и дискриминантного анализа, установил, что при итоговых значениях ≥ 0,5 пол должен быть определен как женский, а при результате < 0,5 – как мужской [Marino, 1995]. В нашем случае результаты вычислений с привлечением вышеуказанных способов анализа оказались более 0,5. Таким образом, мы с большой долей уверенности можем констатировать, что пол исследуемого индивида женский.

Заключение

Палеоантропологический материал, обнаруженный при раскопках местонахождения Афонтова Гора II, представляет элементы скелета двух индивидов. Исследование нижней челюсти позволило сделать вывод, что она принадлежала девочке 14–15 лет. Ряд антропоскопических особенностей (сложное строение подбородочной ости, крупное питательное отверстие в ее верхней части, слабое развитие нижнечелюстного валика, хорошо выраженные подбородочный выступ и подбородочные бугорки, степень выраженности и форма челюстно-подъязычной линии) являются характерными для морфологии нижних челюстей современных людей. Антропометрические параметры челюсти из Афонтовой Горы II ближе к характеристикам современных подростков, чем к верхнепалеолитическим образцам. Близкая по биологическому возрасту и идентичная по половой принадлежности челюсть Пржедмости 5 имеет значительно большую проекционную длину от мыщелков и более высокую и широкую ветвь. Образцы меньшего биологического возраста из Сунгиря массивнее, характеризуются большей межмыщелковой шириной и более высокой и широкой ветвью. Поскольку погребения в Сунгире и Пржедмости на 10 тыс. лет древнее слоя Афонтовой Горы II, содержавшего нижнюю челюсть, отмеченные различия можно связать с эпохальной тенденцией к грацилизации, достигшей в последнем случае практически современного уровня.

Измерительные характеристики атланта четко указывают на его принадлежность индивиду женского пола. Степень синостозирования первого шейного позвонка, наличие слабых краевых ко стных разрастаний по периметру суставных поверхностей свидетельствуют о возрасте не моложе 20–25 лет. Скудность материала по атланту у людей палеолита препятствует применению методов статистического анализа для сравнения. Однако накопление подобных данных в последующем позволит определить место этой кости в ряду изменчивости у палеолитических людей.

Список литературы Антропологическая характеристика нижней челюсти и первого шейного позвонка (атланта) с место- нахождения Афонтова гора II

- Алексеев В.П. Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас: Палеолит. -М.: Наука, 1978. -285 с.

- Алексеев В.П., Дебец Г. Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. -М.: Наука, 1964. -128 с.

- Герасимова М. М., Астахов С.Н., Величко А.А. Палеолитический человек, его материальная культура и природная среда обитания. -СПб.: Нестор-История, 2007. -240 с.

- Гладилин Ю.А. Морфология нижней челюсти человека. -Саратов: Изд-во Саратов. гос. мед. ун-та им. В.И. Разумовского, 2013. -200 с.

- Деревянко А.П., Славинский B.C., Чикишева Т.А., Зубова А.В., Слепченко С.М., Зольников И.Д., Лысенко Д.Н., Дроздов Н.И., Цыбанков А.А., Деев Е.В., Рыбалко А.Г., Стасюк И.В., Харевич В.М., Артемьев Е.В., Галухин Л. Л., Богданов Е.С., Степанов Н.С., Дудко А.А., Ломов П.К. Новые антропологические находки эпохи палеолита со стоянки Афонтова Гора II (предварительное описание, краткий стратиграфический и археологический контекст)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -С. 431-434.