Антропологическая находка на священном месте Кучерла-1 (Кюйлы): проблемы интерпретации

Автор: Ефремова Наталья Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

Святилище Кучерла-1 представляет собой уникальный культовый комплекс, сочетающий культурные слои и наскальные изображения. Проведенные исследования показали, что святилище-жертвенник действовал с перерывами на протяжении нескольких тысячелетий: удалось выявить следы культовой деятельности древнего населения Горного Алтая в афанасьевскую эпоху, в эпохи поздней бронзы, раннего железа, средневековья и этнографическую современность. Находки в культурных слоях жертвенника в основной массе представляли собой керамический и остеологический материал, а также наконечники стрел, орнаментированные астрагалы и иное. Это позволило выяснить функциональную принадлежность памятника и интерпретировать его как святилище. В афанасьевском слое была обнаружена коленная чашечка человека. В статье сделана попытка осмысления данной находки в контексте ее обнаружения.

Горный алтай, афанасьевская эпоха, святилище, антропология, жертвоприношение, культ предков

Короткий адрес: https://sciup.org/14737977

IDR: 14737977 | УДК: 903.8

Текст научной статьи Антропологическая находка на священном месте Кучерла-1 (Кюйлы): проблемы интерпретации

Интерпретация неординарных археологических находок для исследователей всегда являлась достаточно сложной и неоднозначной задачей. С особенной осторожностью при этом необходимо подходить к трактовке подобных материалов с памятников, не только отражающих состояние материальной культуры этноса, но и позволяющих реконструировать на ее основе культуру духовную. К числу таких археологических объектов нами отнесено святилище Кучерла-1, расположенное в Усть-Кок-синском районе Республики Алтай. Данный культовый комплекс всесторонне исследован В. И. Молодиным в 1988-1990 гг., по результатам раскопок и исследований, а также по отдельным проблемным вопросам опубликован ряд работ (см.: [Деревянко, Молодин, 1991; Молодин, 2005; Молодин, Ефремова, 2008; Ефремова, 2008] и др.). Святилище (наскальные изображения и культурный слой перед ними) представляло собой уникальный многослойный жертвенник, связанный с производственными культами древнего населения Горного Алтая и функционировавший (с перерывами) с эпохи ранней бронзы до этнографической современности.

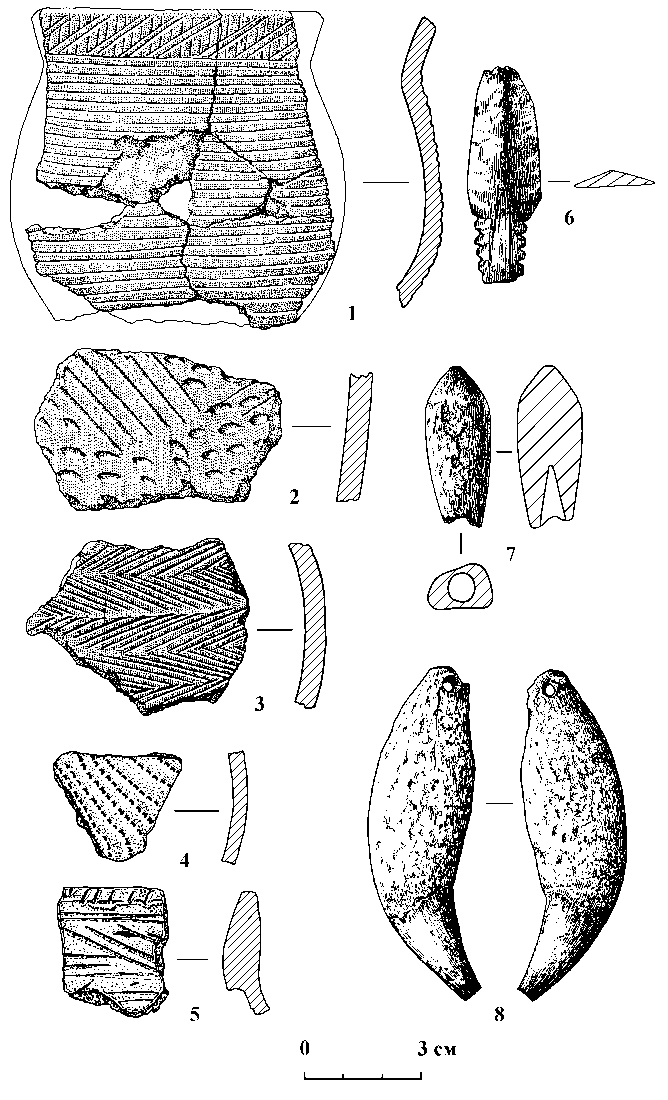

На памятнике был обнаружен массовый остеологический и керамический материал: животных, по-видимому, приносили в жерт- ву на площадке перед скалой с петроглифами, при этом использовали и сосуды. К числу других находок относятся наконечники стрел, каменные зернотерки, орудия и предметы из различных материалов (рога, кости, бронзы, железа) и т. д. (см. рис. ниже). К этому же ряду принадлежит и единственная найденная на святилище человеческая кость: в слое афанасьевского времени была обнаружена коленная чашечка, находившаяся напротив центральной части скалы с изображениями. Учитывая, что ни на территории памятника, ни вблизи него погребения не зафиксированы, можно предположить, что найденный в слое антропологический материал соотносится с деятельностью культового характера.

Случаи обнаружения костей человека у скал с петроглифами в большом количестве имеют место в Забайкалье, Приамурье и Якутии. Самой близкой аналогией можно считать жертвенник у писаницы Аппа на р. Амга в Якутии, где среди находок эпохи неолита обнаружен единственный грудной позвонок человека, на скале отмечены рисунки неолитического времени и эпохи раннего железа [Кочмар, 1994. С. 123]. В Приамурье у скал с петроглифами также встречались антропологические остатки, помещавшиеся в плиточные оградки. От собственно погребений такие объекты отли-

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 5: Археология и этнография © Н. С. Ефремова, 2009

Находки из слоя афанасьевского времени культового комплекса Кучерла-1: 1-5 - фрагменты сосудов; 6-7 - наконечники стрел; 8 - просверленный клык медведя ( 1-5 - керамика, 6-7 - рог, 8 - кость)

чает фрагментарность костяков и специфическое преднамеренное расчленение отдельных костей. Так, у писаницы Моготуй человеческие кости присутствовали в девяти из четырнадцати оградок; как правило, у костей конечностей удалялись или подрезались эпифизы, черепные коробки были отсечены по глазницам и затылку. В одном случае кости принадлежали убитому ударом по голове ребенку 7–8 лет. Подобная оградка отмечена у писаницы Калашниково [Мазин, 1994. С. 50, 52].

По мнению А. И. Мазина, человеческие жертвоприношения появляются в конце неолита - начале эпохи бронзы. Исследователю удалось проследить два варианта ритуала. Для раннего этапа характерны фрагментарность костяков, их расположение в жертвенной ямке в анатомическом порядке. Черепные коробки отсечены по уровню глазниц, у костей конечностей отсечены эпифизы. Отсутствуют кисти и стопы, другие кости подрезаны. На позднем этапе, с I тыс. до н. э., от черепа оставляется лицевая часть и нижняя челюсть с намеренно выбитыми резцовыми зубами, эпифизы чаще не отсекаются, а надрезаются; отмечается небрежное отношение к жертвенным костям, в жертвенники укладывали фрагменты человеческих тел. Подобные средневековые объекты отмечены у писаниц-жертвенников Приамурья, Копчил, Усть-Цорон, Малый Улистай, Могойтуй. Все они, как считает А. И. Мазин, являются жертвоприношениями скалам с рисунками [Мазин, 1994. С. 74–75].

Помимо находок антропологических материалов, связанных с жертвенниками, имеют место и другие проявления обрядов захоронений, связанных со скалами. Это, несомненно, не что иное, чем акт жертвоприношения, однако в контексте данной работы этот аспект заслуживает упоминания. Так, захоронения у скал с рисунками встречались, например, в Читинской области у 12-й плоскости писаницы Копчил. Здесь найдено вторичное погребение: в могильную яму помещены кости и череп [Мазин, 1986. С. 42]. У писаницы Усть-Цорон также обнаружен антропологически целый костяк под искусственной кладкой. Здесь же найдены три плиточные оградки, в одной из которых – часть скелета женщины (все кости подрезаны) [Там же. С. 54–55; 1994. С. 41, 43]. Сочетание захоронения и человеческих костей, помещенных в оградки, встречалось также у писаницы Малый Ули-стай, оградка-жертвенник – у писаницы Нор-туй II [Мазин, 1986. С. 62; 1994. С. 53–57, 61].

На памятнике Поворот п. III в Забайкалье оригинальное погребение человека располагалось у скальной стенки с рисунками, в слое, содержащем керамику, очаги, каменные и бронзовые артефакты [Окладников, Запорожская, 1970. С. 56–58].

В процессе расчистки скальных осыпей одной из ниш Шалаболинской писаницы было обнаружено еще одно погребение человека, интерпретируемое как ритуальное жертвоприношение на территории древнего культового комплекса. Погребение относится к середине I тыс. н. э.: на стены ниши нанесены средневековые рисунки, стратиграфически костяк залегал на этом уровне, выше основания композиции эпохи раннего железа. Захоронение интерпретируется авторами как ритуальное человеческое жертвоприношение на территории древнего культового комплекса [Заика, Дроздов, Ма-кулов, 2005. С. 156, 158].

А. П. Окладниковым были обнаружены скальные погребения у Воробьевых писаниц в Якутии. Одна из щелей была заполнена костями как минимум шести человек, причем это заполнение производилось постепенно частями предварительно разрозненных костяков. По мнению А. П. Окладникова, это могло быть своеобразное косте-хранилище родовой группы, когда останки похороненных предварительно в наземных сооружениях людей переносились позднее на территорию скального святилища-писаницы [Окладников, 1949. С. 338]. Подобный феномен отмечен и гораздо южнее. В Чатал-Гююке, равно как и у парсов, трупы отдавались хищным птицам, затем обнаженные от плоти кости бережно хоронились в домашнем святилище, у ног Великой богини. Часто совершается намеренное расчленение трупов с целью их последующего собирания воедино. В неолите был распространен обычай отчленения головы, сохранявшейся затем в святилище; до новейших времен захоронение некоторых органов умершего в различных святых местах практиковалось правящими домами Европы [Буркерт, 2000. С. 432].

Скальные захоронения отмечались и вне связи с петроглифами. Так, в Горном Алтае погребение ребенка в колыбели (относимое предположительно к древнетюркскому времени) найдено в небольшой скальной нише в верховьях р. Юстыд, рядом с могильником Юстыд-1 [Кубарев, 1988. С. 123].

Видимо, неоднозначную интерпретацию следует давать также костям человека, находимым в пещерах. Подобные погребения существуют практически во всех горных районах. Примечательно, что местное название кучерлинского скального святилища – «Куйлю» – переводится как «имеющий пещеры». Антропологические остатки имели место в слоях эпохи раннего железа Денисовой пещеры (Горный Алтай). Разрозненные человеческие кости, по мнению авторов исследования, не могли являться следами каннибализма или остатками погребений, скорее всего, это следы жертвоприношений, проводившихся в пещере. Находки человеческих останков, относящиеся к голоценовой эпохе, встречались и в других пещерах Алтая (Чергинский провал), Средней Сибири (Археологическая, Кашку-лакская, Бородинская, Базинская), Дальнего Востока; есть упоминания о подобных обрядах и в этнографической литературе [Деревянко, Молодин, 1994. С. 20–21, табл. 4; С. 22, табл. 6; С. 32–34, табл. 11; С. 133; Гузеев и др., 2001]. Аналогичная интерпретация дается антропологическому материалу, обнаруженному в Айдашинской пещере [Молодин и др., 1980. С. 93]. На Урале из найденных в Бурановской пещере костных останков как минимум трех человек (двух взрослых и ребенка) только одни можно интерпретировать как погребение, остальные представлены разрозненно и фрагментарно [Бибиков, 1950. С. 99]. Обломки человеческих костей встречены на жертвенном месте в Таналыкской пещере (Оренбургская область) среди фрагментов керамики, костей животных и многочисленных наконечников стрел [Канивец, 1964. С. 24–25]. В Уньин-ской пещере антропологический материал представлен девятью зубами и тремя фалангами пальцев, принадлежавшими, как минимум, двум особям. В данном случае находки также считаются проявлением исчезнувшего обряда человеческих жертвоприношений, существовавших у многих народов в древности. Свидетельство тому сохранилось, например, в некоторых легендах манси. Так, для удачи в поиске клада необходимо было отрезать у мальчика или девочки конец пальца и идти по кровавому следу, ведущему к заветной цели [Там же. С. 130–131].

Человеческие кости встречались также на святилищах европейской части территории России и на Урале. На памятнике эпохи ранней бронзы Черная гора волосовской культуры в Волго-Окском междуречье обнаружены обезглавленные костяки четырнадцати человек, черепа же были помещены в погребение вперемешку с костями лап и челюстями медведей. Все находки сильно обожжены и посыпаны красной охрой. На другом памятнике начала II тыс. до н. э. – Володарах – отмечено захоронение двенадцати человек, головы которых (кроме детских) отрублены, обожжены и посыпаны охрой. Среди костяков людей находились кости медведей, преимущественно фаланги лап. Возможно, последние выступают здесь в качестве зверей-предков. Так, например, в культах, отмеченных на правобережном Енисее, в подобных ипостасях фигурируют медведь, волк, олень [Хлобыстина, 1987. С. 114–115]. На Урале – на жертвенном месте Голый Камень – обожженные кости человека найдены на вершине горы в комплексе с остеологическими остатками диких и домашних животных, керамикой, глиняным украшением и бронзовой стрелой [Бадер, 1953. С. 337]. На святилищах Савин-1 и Слободчики-1 в Тоболо-Иртышском междуречье отмечено три случая ритуального погребения людей, пять случаев присутствия человеческих останков зафиксировано в культовой части городища Чудская гора в Омской области [Потемкина, 2005. С. 50, 52].

Сведения о человеческих жертвоприношениях встречаются у многих народов по всему миру, объять все эти факты в рамках одной работы невозможно. Легенды и поверья разных этносов отражают существовавшие обычаи приносить человеческие жертвы духам земли при начале строительства мостов, плотин, крепостей, домов и т. д. Так, в частности, неприступность крепости могли обеспечить похороненные под ней куски тела героя. При других жертвоприношениях от жертвы могли отрывать куски мяса, часть которых зарывалась на месте проведения обряда [Тайлор, 1989. С. 86–88, 467, 469]. Человеческие жертвоприношения отмечались в погребальных обрядах некоторых народов. Так, при похоронах могли приносить в жертву жен (невольниц) и рабов (слуг), чтобы они помогали усопшему в ином мире также, как при жизни [Там же. С. 244]. Что касается территории нашей страны, то сведения о человеческих жертвоприношениях имеют место у барабинских татар, угров, хантов со второй половины II тыс. н. э. Есть свидетельства о жертвоприношениях иноплеменников (или рабов) на культовых местах, перед деревянными изображениями идолов. Совершались такие действия в исключительных случаях [Моло-дин и др., 1990. С. 205]. М. Ф. Косарев говорит о существовании ритуальных убийств людей у оленных чукчей, не уточняя, впрочем, являлись ли подобные акты жертвоприношениями [Косарев, 2003. С. 160]. Н. М. Ядринцев упоминает о сохранившихся в старинных алтайских легендах свидетельствах существования человеческих жертвоприношений. Согласно первым, кир- гизы во время нашествия Аблая не смогли перейти Катунь и принесли в жертву реке пленную девушку, тогда Катунь расступилась. Другое сказание говорит о принесении монголами пленницы в жертву горе Чапта-гану. Еще один рассказ повествует о преследовании русских телеутами; последние, чтобы благополучно переправиться через р. Томь, принесли ей в жертву двух захваченных русских девиц [Ядринцев, 1881. С. 246].

Интерпретация антропологических материалов, обнаруженных в уникальных комплексах, не ограничивается только описанным выше взглядом на них как на остатки актов жертвоприношений. Существуют и другие объяснения данного феномена, включающие как рациональные, так и иррациональные варианты. Так, на памятнике Таш-Аир I в Крыму, интерпретируемом как многослойная пещерная стоянка, в слое эпохи энеолита – ранней бронзы у навеса с наскальными изображениями обнаружены фрагменты черепа и несколько костей человека. Находки располагались под упавшими с потолка навеса каменными глыбами в объемной темной кострищной прослойке; здесь же лежали кости животных и кремни. Фрагменты черепа имели сильную закопчен-ность. Авторы допускают два варианта интерпретации: человек мог сидеть у костра и быть задавлен глыбами, упавшими с потолка навеса от землетрясения, либо в данном случае перед нами следы каннибализма. При этом в сюжете петроглифов имеет место поверженная человеческая фигура, сама же композиция трактуется как отражение события военного характера [Крайнов, 1960. С. 49, 109, 115]. Примечательно, что возможный несчастный случай может базироваться на бытующих в данной местности верованиях. Так, эвенк-информатор считал упавший с вершины скалы с петроглифами камень местью «духа-хозяина» святилища: «Этот камень когда-то лежал на самой вершине скалы. Однажды один плохой человек решил собрать около скалы ее приношения. Когда он их собрал и хотел уйти, то камень сорвался с вершины и придавил его. Человек этот так и остался лежать под камнем.., но “хозяин” все равно очень рассердился на людей и покинул скалу» [Мазин, 1986. С. 129].

Есть и еще один вариант семантического значения найденного на святилище антро- пологического материала, связанный с непосредственным применением последнего. Фигурирование костей человека в ритуальной практике непогребального характера описывал Дж. Фрэзер. Так, колдун в Новой Каледонии в обряде магического управления солнцем использовал зубы или целую челюсть из скелета предка [Лаушкин, 1959. С. 94].

Таким образом, единичность антропологической находки на Кучерлинском святилище не позволяет предполагать здесь наличия погребения. На настоящий момент можно говорить о нескольких вариантах интерпретации обнаруженной на культовом комплексе кости человека. Прежде всего, она рассматривается нами в качестве остатков жертвоприношения. В архаичную эпоху «за частью дерева стояло все дерево, за отдельным камнем – вся гора, а за шкуркой – само животное» [Чекоданова, 2000. С. 394]. Не исключено, что в данном случае, согласно принципу «части вместо целого», кучер-линская находка могла символизировать жертвоприношение человека. Следующий вариант – часть останков могли приносить на святилище рода, вверяя усопших или их души покровительству духов-«хозяев» (духов-предков); возможно, существовали определенные культы, связанные с воспроизводством не только охотничьей добычи, запечатленной в наскальных изображениях, но и непосредственно родовой группы. Наконец, учитывая присутствие отдельных неординарных находок в культурных слоях памятника (например, просверленных клыков медведя), возможна интерпретация человеческой кости как атрибута культа, бытовавшего здесь в древности и нашедшего отражение в материалах слоев жертвенника и наскальных изображениях.

ANTHROPOLOGICAL FIND ON A SACRED PLACE KUCHERLA-1 (КUIYLY): PROBLEMS OF INTERPRETATION