Антропологическая структура населения Западной Сибири эпохи поздней бронзы (по данным краниометрии)

Автор: Козинцев А.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Для выяснения истоков популяционной дифференциации населения Западной Сибири позднего бронзового века измерения 68 серий черепов этой и предшествующих эпох обработаны с помощью многомерной статистики. Результаты подтверждают вывод о минимум двух постафанасьевских миграциях в Сибирь с запада доандроновской и андроновской. Представителями первой были чаахольцы, елунинцы и самусьцы. Каракольцы обнаруживают черты сходства и с ними, и с членами обеих аборигенных евразийских формаций северной и южной, которые выглядят полюсами одного континуума. Различия между носителями двух андроновских традиций федоровской и алакульской вызваны скорее местным субстратом в составе первых, чем разным происхождением. Карасукская популяция, очевидно, возникла в результате метисации окуневцев с андроновцами. Носители «классического варианта» карасукской культуры ближе к первым, каменноложцы уклоняются в сторону вторых. Жители Верхнего Прииртышья и монгун-тайгинцы Байдага III близки к карасукцам. Данные по усредненной ирменской серии, сборной монгун-тайгинской и пахомовской указывают на вероятное смешение представителей обеих автохтонных формаций, андроновцев и карасукцев. Из андроноидных групп лишь еловская и пахомовская, как и серия из Еловки I, обнаруживают следы метисации аборигенов с андроновцами, а черкаскульская и корчажкинская, подобно позднекротовским из Сопки и Черноозерья и носителям бегазы-дандыбаевской культуры Барабы, уклоняются от аборигенов северной евразийской формации в сторону не андроновцев, а окуневцев. Метисация автохтонного населения с пришлым сильнее затронула южную евразийскую формацию, чем северную.

Западная сибирь, бронзовый век, северная евразийская антропологическая формация, южная евразийская антропологическая формация, окуневская культура, андроновская культура, карасукская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145147191

IDR: 145147191 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.127-135

Текст научной статьи Антропологическая структура населения Западной Сибири эпохи поздней бронзы (по данным краниометрии)

Согласно общепринятому взгляду, главным фактором, обусловившим дифференциацию западносибирского населения в эпоху поздней бронзы, было взаимодействие аборигенов данных территорий с андро-новскими мигрантами. В ходе этого процесса возник ряд культур, причисляемых к андроноидным*. К ним обычно отно сят черкаскульскую юга лесной зоны Урала [Косарев, 1981, с. 132–141], еловскую Томско-Нарымского Приобья [Там же, с. 145–162], корчаж-кинскую Алтайского Приобья [Кирюшин, Шамшин, 1992] и пахомовскую лесостепного Тоболо-Иртышья [Корочкова, 2009].

Несмотря на данные о значительной доле как ан-дроновского, так и местного компонента в ирменской культуре обь-иртышской лесостепи, она не причислялась к андроноидным, т.к. считалась сравнительно поздней. Радиоуглеродные даты, однако, свидетельствуют о появлении ирменцев на поселении Чича уже в XV–XIV вв. до н.э. [Шнеевайс и др., 2018]. Один из главных вопросов, связанных с ирменской культурой, касается участия карасукцев в ее генезисе (обзор см.: [Ковалевский, 2011]). Тот же вопрос возникает по отношению к культуре позднего бронзового века Верхнего Прииртышья в эпоху, когда андро-новская традиция сменялась карасукской [Черников, 1960, с. 74, 98].

Загадочно и происхождение самой карасукской культуры. Некоторые археологи отводят важную роль в данном процессе как пришлому (андроновскому), так и коренному (окуневскому) населению [Вадец-кая, 1986, с. 61–63]. Другие же полагают, что главный вклад в сложение карасукской популяции внесли ан-дроновцы, а участие окуневцев было минимальным [Поляков, 2022, с. 211, 226, 245, 249, 290, 316].

Особая проблема – участие бегазы-дандыбаевско-го компонента в генезисе западносибирских культур. Он заметен, в частности, в материалах эпохи поздней бронзы могильников Старый Сад и Преображенка-3 в Барабе [Молодин, Нескоров, 1992], Еловка I в Томском Приобье [Кирюшин, 2004, с. 95]. Есть мнение, что данный компонент участвовал в формировании еловской культуры [Там же].

*Во избежание путаницы подчеркну, что данный термин относится к культурам, а не к антропологическим особенностям их носителей.

Значительная роль в решении перечисленных проблем принадлежит краниологии. В этой области за последние десятилетия появились крупные обобщающие работы [Алексеев, Гохман, 1984; Дрёмов, 1997; Чикишева, 2012; Зубова, 2014; Багашев, 2017]. Предлагаемая статья, продолжающая данное направление, имеет целью проверку вышеизложенных гипотез с использованием нового материала и нового графического приема.

Материал и методика

Использованы данные о 68 мужских сериях черепов, относящихся к следующим культурам, эпохам и территориям*:

-

1. Окуневская культура, Хакасско-Минусинская котловина, Тас-Хазаа.

-

2. То же, Уйбат.

-

3. То же, Черновая.

-

4. То же, Верх-Аскиз.

-

5. Каракольская культура, Горный Алтай.

-

6. Чаахольская культура, Тува.

-

7. Елунинская культура, Верхнее Приобье.

-

8. Самусьская культура, Томско-Нарымское Приобье.

-

9. Усть-тартасская культура, Барабинская лесостепь, Сопка-2/3.

-

10. То же, Сопка-2/3A.

-

11. Одиновская культура, Сопка-2/4A.

-

12. То же, Барабинская лесостепь, Тартас-1.

-

13. То же, Преображенка-6.

-

14. Кротовская культура, классический этап, Сопка-2/4Б, В.

-

15. Позднекротовская (черноозерская) культура, Сопка-2/5.

-

16. То же, Омское Прииртышье, Черноозерье-1.

-

17. Андроновская (федоровская) культура, Центральный, Северный и Восточный Казахстан.

-

18. То же, Барабинская лесостепь.

-

19. То же, Рудный Алтай.

-

20. То же, Барнаульское Приобье, Фирсово XIV.

-

21. То же, Барнаульско-Новосибирское Приобье.

-

22. То же, Причумышье.

-

23. То же, Томское Приобье, Еловка II.

-

24. То же, Кузнецкая котловина.

-

25. То же, Минусинская котловина.

-

26. Андроновская (алакульско-кожумбердынская) культура, Южный Урал и Западный Казахстан.

-

27. Андроновская (алакульская) культура, Центральный, Северный и Восточный Казахстан.

-

28. То же, Омское Прииртышье, Ермак IV.

-

29. Черкаскульская культура, Башкирия, Красногорский могильник [Шевченко, 1980], Челябинская обл., Березки Vг [Дрёмов, 1997, с. 153, 157]*.

-

30. Пахомовская культура, Тюменская обл., Ново-Шадрино VII [Солодовников, Рыкун, 2011].

-

31. Корчажкинская культура, Кузнецкая котловина, Танай-1 и -12 [Зубова, 2014, с. 183–184].

-

32. Еловская культура, Томское Приобье, Еловка II [Солодовников, Рыкун, 2011].

-

33. Культура эпохи поздней бронзы, возможно бе-газы-дандыбаевская [Кирюшин, 2004, с. 95], Томское Приобье, Еловка I [Солодовников, Рыкун, 2011].

-

34. Культура позднего бронзового века, испытавшая влияние бегазы-дандыбаевской [Молодин, 1985, с. 140–142; Молодин, Нескоров, 1992], Барабинская лесостепь, Преображенка-3, Старый Сад [Чикишева, 2012, с. 388–390].

-

35. Культура эпохи поздней бронзы Верхнего Прииртышья [Солодовников, 2009].

-

36. Ирменская культура, Барабинская лесостепь, Преображенка-3 [Чикишева, 2012, с. 372–375].

-

37. То же, Новосибирское Приобье [Зубова, 2014, с. 129].

-

38. То же, лесостепной Алтай [Там же, с. 134].

-

39. То же, Томское Приобье [Там же, с. 125].

-

40. То же, Кузнецкая котловина, Журавлево-1, -3, -4 [Чикишева, 2012, с. 372–375].

-

41. То же, Заречное-1 [Зубова, 2014, с. 109].

-

42. То же, Ваганово-2 [Там же, с. 117].

-

43. Собственно карасукская культура («классический вариант»).

-

44. Каменноложский вариант карасукской культуры.

-

45. Атипичная карасукская группа (суммированы данные по группам № 46–49).

-

46. То же, северная группа – каменноложские погребения на р. Карасук.

-

47. То же, Малые Копены III.

-

48. То же, Федоров Улус.

-

49. То же, восточно-минусинская группа – лугав-ские (бейские) погребения на правобережье Енисея к югу от р. Тубы.

-

50. Карасукская культура, северная группа.

-

51. То же, южная группа.

-

52. То же, ербинская группа.

-

53. То же, левобережная группа.

-

54. То же, правобережная группа.

-

55. То же, Хара-Хая.

-

56. То же, Тагарский Остров IV.

-

57. То же, Кюргеннер I.

-

58. То же, Кюргеннер II.

-

59. То же, Карасук I.

-

60. То же, Северный Берег Варчи I.

-

61. То же, Сухое Озеро II.

-

62. То же, Арбан I.

-

63. То же, Белое Озеро.

-

64. То же, Сабинка II.

-

65. То же, Терт-Арба.

-

66. То же, Есинская МТС.

-

67. Монгун-тайгинская культура, Тува, сборная группа.

-

68. То же, Тува, Байдаг III.

25а. Андроновская (федоровская) культура, суммарно (№ 17–25).

28а. Андроновская (алакульская) культура, суммарно (№ 26–28).

42а. Ирменская культура, суммарно**.

Программа включает 14 признаков: продольный, поперечный и высотный диаметры, наименьшую ширину лба, скуловой диаметр, верхнюю высоту лица, высоту и ширину носа и орбиты, назомалярный и зи-гомаксиллярный углы, симотический указатель и угол выступания носа. Данные обработаны с помощью канонического анализа и подсчета расстояний Махала-нобиса с поправкой на численность ( D 2 c ). Матрица расстояний подвергнута неметрическому многомерному шкалированию и кластерному анализу*. Применен новый графический прием, направленный на совмещение результатов этих анализов.

Результаты

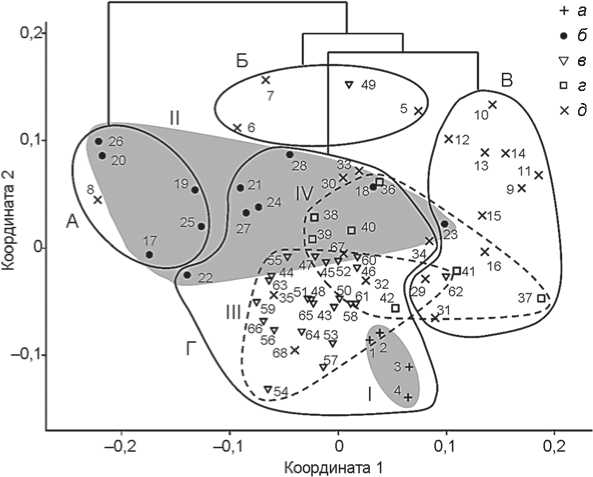

В результате анализа с мелкими группами выделено четыре главных кластера (рис. 1). Наиболее обособлен кластер А, противостоящий трем остальным. В него входят шесть серий, в т.ч. три самые «западные» по своим антропологическим параметрам –

-

*Использовалась программа CANON Б.А. Козинцева и пакет PAST Э. Хаммера (версия 4.05).

Рис. 1. Положение центроидов групп на плоскости неметрического многомерного шкалирования в анализе с мелкими группами (дендрограмма

показывает иерархические отношения между четырьмя главными кластерами А–Г).

а – окуневские группы; б – андроновские; в – карасукские; г – ирменские; д – прочие. Нумерация групп соответствует списку в тексте. Зоны расположения окуневских и андроновских групп обозначены пятнами (I, II), карасукских и ирменских – штрих-пунктирными контурами (III, IV).

самусьская (№ 8) и андроновские со «средиземноморскими» чертами: федоровская из Фирсова XIV (№ 20) и алакульско-кожумбердынская (№ 26), – а также еще три федоровские – из Северного, Центрального и Восточного Казахстана (№ 17), Рудного Алтая (№ 19), Минусинской котловины (№ 25).

Следующий по степени обособленности – кластер Б. Он состоит из четырех серий, заметно различающихся по выраженности западных и восточных черт: первые сильнее проявляются в чаахольской (№ 6) и елу-нинской (№ 7), вторые – в лугавской (бейской) серии атипичной карасукской группы (№ 49) и особенно в каракольской (№ 5). Данный кластер противостоит двум наиболее крупным – В и Г, куда попадают все остальные серии.

Кластер В, типологически наиболее «восточный», включает 14 серий: восемь, относящихся к северной евразийской антропологической формации (по: [Чи-кишева, 2012, с. 6, 56, 59, 123–124, 179–180]) (№ 9–14) и близких к ней (№ 15, 16), андроновскую из Елов-ки II в Томском Приобье (№ 23), черкаскульскую (№ 29), корчажкинскую (№ 31), ирменские из Новосибирского Приобья (№ 37) и из Заречного в Кузнецкой котловине (№ 41), а также карасукскую из Арбана I (№ 62).

Кластер Г самый крупный. Он занимает центральное положение, будучи окружен тремя другими. В нем

44 серии: все окуневские (№ 1–4), половина андроновских (№ 18, 21, 22, 24, 27, 28), пахомовская (№ 30), еловская (№ 32), группы эпохи поздней бронзы из Еловки I (№ 33), Барабинской лесостепи (№ 34) и верхнего Прииртышья (№ 35), большинство ирменских (№ 36, 38–40, 42), почти все, кроме двух, кара-сукские (№ 43–48, 50–61, 63–66) и обе монгун-тайгинские (№ 67 и 68). Кара-сукская группировка (III) отчетливо промежуточная между окуневской (I) и ан-дроновской (II).

Как видим, группировки, выделенные по статистическому и археологическому принципам, совпадают далеко не полностью. Лишь окуневская (целиком) и карасукская, за двумя исключениями (см. выше), оказываются в одном кластере – Г. Наиболее серьезное несов- падение касается андроновских групп, которые распределились по трем класте- рам – А, В и Г. Зона их расположения (II) сильно вытянута в направлении, которое можно условно назвать западно-восточным, от «средиземноморских» серий кластера А – федоровской из Фирсова XIV (№ 20) и алакульско-кожумбер- дынской (№ 26) – до серии из Еловки II (№ 23), попадающей в тот же кластер В, что и аборигенные сибирские группы северной евразийской формации*.

Существенно вытянута вдоль западно-восточного вектора и ирменская группировка. Большинство ее серий находятся в кластере Г, в зоне значений андронов-ских (№ 36, 38–40) и карасукских (№ 42) групп, но две ирменские – из Заречного-1 в Кузнецкой котловине (№ 41) и из Новосибирского Приобья (№ 37) – попадают в кластер В, причем последняя отличается особенно «восточной» морфологией. Из остальных групп две – черкаскульская (№ 29) и корчажкинская (№ 31) – оказываются в противоположной, «западной» части данного кластера, а пять – пахомовская (№ 30), елов-ская (№ 32) и группы поздней бронзы из Еловки I (№ 33), Барабинской лесостепи (№ 34) и Верхнего Прииртышья (№ 35) – в кластере Г.

В силу большого числа мелких групп кластерный анализ не всегда успешно справляется с задачей. Крупные кластеры могут получиться довольно

-

*«Восточный» полюс в данной классификации образован не традиционно понимаемыми монголоидами (они в анализе не участвуют), а протоморфными группами, задержавшимися на сравнительно ранней стадии дифференциации бореального ствола [Чикишева, 2012, с. 6, 56, 57, 153, 169, 123–124, 179–180; Козинцев, 2021].

аморфными, что в данном случае относится прежде всего к «центральному» и самому гетерогенному в культурном отношении кластеру Г.

Попытаемся снизить роль случайных факторов и сделать картину более четкой, укрупнив группы: из андроновских оставим лишь суммарные федоровскую (№ 25а) и алакульскую (№ 28а), из кара-сукских – «классическую» (№ 43) и ка-менноложскую (№ 44), а ирменские объединим (№ 42а). Это не значит, что вся изменчивость в пределах этих группировок считается случайной (результаты, изложенные выше, свидетельствуют об обратном). Но т.к. отделить закономерности от случайностей при маленьких выборках сложно, есть смысл обратить внимание на центральные тенденции.

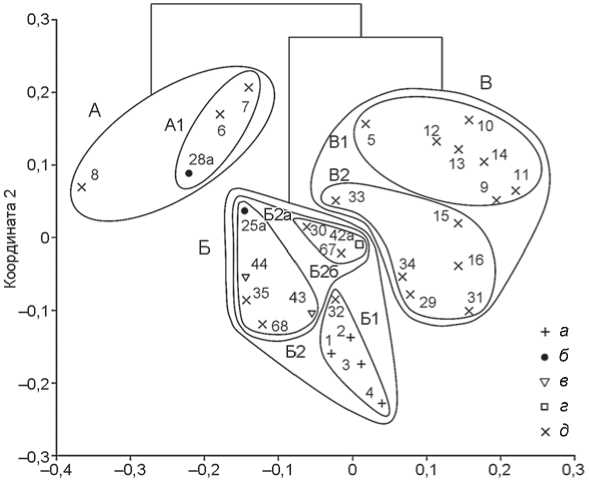

Результаты анализа с укрупненными группами (рис. 2) в целом согласуются с вышеизложенными, но есть и расхождения. Вместо четырех крупных кластеров мы видим три. Прежнего кластера Б, куда входили три доандроновские группы – каракольская (№ 5), чаахольская (№ 6) и елунинская (№ 7) – больше нет. Теперь последние две из них объединены

с

самусь-

ской (№ 8), а также с алакульской (№ 28а) в рамках самого обособленного кластера А, наиболее «западного» по своим характеристикам, как и в первом анализе. Четвертая же доандроновская группа (каракольская, № 5), имеющая в своем составе сильную «восточную» примесь, отошла к северной евразийской формации (подкластер В1), впрочем, заняв в нем наиболее «западное» место.

Кластер Б, в значительной мере совпадающий по составу с прежним кластером Г, теперь структурирован – он включает два подкластера. В первый (Б1) вошли все окуневские серии (№ 1–4), а также елов-ская (№ 32). Во втором (Б2) выделяются два подкластера более низкого ранга: Б2а – федоровская группа (№ 25а), обе карасукские (№ 43 и 44), серия эпохи поздней бронзы с верхнего Иртыша (№ 35) и монгун-тайгинская из Байдага III (№ 68); Б2б – пахомовская (№ 30), объединенная ирменская (№ 42а) и суммарная монгун-тайгинская (№ 67).

Новый кластер В, как и прежний с тем же обозначением, типологически наиболее «во сточный». Он состоит из двух подкластеров – В1 и В2. В первый вошли, помимо уже упоминавшейся каракольской группы (№ 5), шесть серий северной евразийской антропологической формации (№ 9–14). Второй включает позднекротовские (черноозерские) группы из Сопки-2/5 (№ 15) и Черноозерья (№ 16), серии

Координата 1

Рис. 2. Положение центроидов групп на плоскости неметрического многомерного шкалирования в анализе с укрупненными группами (дендрограмма показывает иерархические отношения между кластерами А–В). а – окуневские группы; б – андроновские; в – карасукские; г – ирменские; д – прочие. Нумерация групп соответствует списку в тексте. Замкнутыми контурами выделены кластеры и подкластеры.

из погребений с бегазы-дандыбаевскими чертами в Томском Приобье (Еловка I, № 33) и Барабинской лесостепи (№ 34), а также «андроноидные» черка-скульскую (№ 29) и корчажкинскую (№ 31). Группа из Еловки I занимает в данном подкластере обособленное положение, тяготея к федоровской (№ 25а). Между тем обе позднекротовские (черноозерские) серии (№ 15 и 16) уклоняются от групп, относящихся к северной евразийской формации, не в андронов-ском направлении, а в «андроноидном» – в сторону черкаскульской (№ 29), корчажкинской (№ 31) и серии из погребений с бегазы-дандыбаевскими чертами в Барабе (№ 34).

Обсуждение

Три доандроновские группы – каракольская (№ 5), чаахольская (№ 6) и елунинская (№ 7) – в первом анализе образовали отдельный кластер Б, который противостоял кластеру А, включавшему типологически наиболее «западных» андроновцев, а также самусьцев (№ 8). Следовательно, в бронзовом веке имели ме сто по крайней мере две постафанасьевские миграции в Сибирь с запада – доандроновская и андроновская. Результаты второго анализа этому не противоречат не смотря на исчезновение в нем бывшего кластера Б, ведь три из четырех членов но- вого кластера А относятся к доандроновскому времени. Правда, чаахольцы и елунинцы соседствуют тут не с каракольцами, а с самусьцами, тогда как кара-кольцы выглядят метисами между мигрантами с запада (чаахольцами и елунинцами), с одной стороны, и аборигенами – представителями северной евразийской формации – с другой*.

Укрупненные андроновские серии во втором анализе оказались в разных кластерах: алакульская (№ 28а) в кластере А, федоровская (№ 25а) в подкластере Б2а. Но расстояние между ними невелико, особенно в сравнении с сильным межгрупповым разбросом внутри этих сообществ (см. рис. 1). Результаты специального исследования [Козинцев, 2023б] свидетельствуют о единстве их происхождения и вторично-сти различий между ними. В частности, «восточный» сдвиг федоровцев по сравнению с алакульцами, скорее всего, вызван смешением некоторых федоровских популяций с аборигенами Сибири.

Наряду с федоровской группой, членами субкластера Б2а оказываются обе укрупненные карасук-ские – «классическая» (№ 43) и более поздняя камен-ноложская (№ 44). Это объясняется, видимо, не только андроновским компонентом в карасукской популяции, но и тем, что к анализу не были привлечены вероятные предки андроновцев – катакомбники Северного Кавказа, полтавкинцы, абашевцы и синташ-тинцы [Там же]. В обоих анализах, как и в предшествующих исследованиях [Козинцев, 2023а, 2024], данные карасукские группы промежуточные между окуневскими и андроновскими, причем «классическая» близка к первым, а каменноложская уклоняется в сторону вторых. Это подтверждает как теорию метисного происхождения карасукцев [Вадецкая, 1986, с. 61–63; Рыкушина, 2007, с. 15, 20; Козинцев, 2023а, 2024], так и гипотезу о том, что переход от собственно карасукской стадии к каменноложской был связан с очередной андроновской миграцией – из Синьцзяна через Монголию по верхнему Енисею [Поляков, 2022, с. 311].

Помимо федоровцев и карасукцев, подкластер Б2а включает группу эпохи поздней бронзы из Верхнего Прииртышья (№ 35) и носителей монгун-тайгинской культуры из Байдага III в Туве (№ 68), причем данные группы, довольно близкие друг к другу, занимают промежуточное положение, подобно карасукским, между андроновскими и окуневскими. Возможно, и их следует рассматривать в контексте метисации между ан-

*Этому, однако, противоречит то, что каракольцы, будучи наиболее своеобразной группой из всех рассмотренных, ближе к «южноевразийской» группе из Еловки II, чем к каким-либо из «северноевразийских». На южноевразийские черты каракольцев указала мне Т.А. Чикишева (личное сообщение).

дроновцами, с одной стороны, и окуневцами или родственными им представителями южной евразийской формации – с другой [Козинцев, 2023а, 2024].

То же самое может относиться и к еловской группе (№ 32) – единственной, кроме окуневских, вошедшей в подкластер Б1. Она занимает промежуточное положение между окуневскими и федоровской, при этом значительно ближе к первым. Хотя археологи отмечают «чрезвычайно мощный андроновский компонент» в составе еловской культуры [Корочкова, 2013, с. 343], результаты первого анализа свидетельствуют о родстве еловцев лишь с типологически наиболее «восточными» андроновскими группами из Еловки II (№ 23)* и Барабинской лесостепи (№ 18), т.е. как раз с теми, которые, судя по всему, принадлежали к аборигенам, подвергшимся аккультурации.

Наиболее же близкое сходство связывает еловцев с их соседями по подкластеру Б1 – окуневцами, особенно ранними – из Тас-Хазаа (№ 1) и Уйбата (№ 2). Значения расстояния D 2 c в этих случаях отрицательные, т.е. меньше статистической ошибки. Хронологические соображения заставляют думать, что речь идет не о непосредственном родстве, а о сходном соотношении двух компонентов – местного и пришлого (европейского). Доля второго у ранних окуневцев была выше, чем у более поздних [Поляков, 2022, с. 131–132; Громов, 1997], этим, видимо, и объясняется полученный результат.

Итак, из всех использованных в данном исследовании групп только еловцы могут претендовать на роль прямых потомков окуневцев или их родственников, впрочем, с небольшой андроновской примесью. То, что еловская культура отделена от окуневской и во времени, и в пространстве, этому не противоречит, т.к. южная евразийская формация включает в себя не только окуневцев [Чикишева, 2012, с. 57–58; Козинцев, 2021]. Видимо, речь идет об аккультурации, при которой аборигены – потомки окуневцев или их родственники – активно заимствовали элементы ан-дроновской культуры, тогда как масштаб метисации с пришельцами был небольшим.

Подкластер Б2б занимает центральное положение, что затрудняет оценку его статуса. Входящая в него объединенная ирменская группа (№ 42а) ближе всего к сборной монгун-тайгинской (№ 67), которая даже более сходна с ней, чем с монгун-тайгин-ской серией из Байдага III (№ 68). Археологи писали о родстве ирменской культуры с предшествующей ей еловской (см. особенно: [Матющенко, 1974, с. 4–5]). Антропологическое сходство между их носителями действительно имеется, но на первом месте все-таки параллель между ирменцами и монгун-тайгин- цами. Особенно отчетливо она проявляется в самой южной ирменской группе – из лесостепного Алтая (№ 38). Закономерно ли это – сказать трудно. Что касается относительного родства ирменцев с андронов-цами и карасукцами, то, как показал первый анализ, область, занятая центроидами отдельных ирменских серий, перекрывается и с андроновской, и с карасук-ской, будучи сдвинута в «восточном» направлении по сравнению с обеими (особенно с андроновской). Суммарная же ирменская группа (№ 42а) средне удалена как от объединенной федоровской (№ 25а), так и от обеих карасукских (№ 43 и 44). Ее положение, как и подкластера Б2б в целом, включая пахомовцев и монгун-тайгинцев, согласуется с гипотезой смешения федоровцев с аборигенами, подобными представителям позднекротовской (черноозерской) стадии. Возможно, соответствие этой гипотезе будет еще лучше, если допустить, что в метисации участвовали также карасукцы. Впрочем, пахомовская группа (№ 30) ближе всего не к остальным членам подкластера Б2б, а к другой андроноидной группе – еловской. Обе они, вопреки впечатлению от двумерной проекции (см. рис. 2), равноудалены от федоровской, хотя археологические данные свидетельствуют о преобладании андроновского компонента в еловской культуре и местного в пахомовской [Корочкова, 2013].

Сами же представители позднекротовской (черноозерской) стадии Сопки-2 (№ 15) и особенно Черно-озерья (№ 16) – члены подкластера В2 – обнаруживают сдвиг от северной евразийской формации (подкластера В1) не в направлении андроновцев, а в сторону южной евразийской формации, а именно окуневско-еловского подкластера Б1. На это обратила внимание и Т.А. Чикишева [2012, с. 123]. В еще большей степени сказанное относится к другим членам подкластера В2 – возможным родственникам бегазы-дандыба-евцев в Барабинской лесостепи (№ 34), носителям андроноидных корчажкинской (№ 31) и черкаскуль-ской (№ 29) культур. Особое место занимает вторая предположительно бегазы-дандыбаевская с ерия – из Еловки I (№ 33), которая, в отличие от своих соседей по подкластеру В2, действительно проявляет заметный сдвиг в сторону андроновских групп, совместимый с гипотезой смешения аборигенов северной евразийской формации с андроновцами*.

Положение прочих членов подкластера В2 – поздних кротовцев (№ 15 и 16), черкаскульцев (№ 29), корчажкинцев (№ 31) и барабинских родственников бегазы-дандыбаевцев (№ 34) – примирить с данной гипотезой трудно. Они далеки не только от андронов-цев, но и от воображаемой прямой, соединяющей тех с членами северной евразийской формации (см. рис. 2), а ведь, согласно общепринятому мнению, метисные популяции, как правило, промежуточны между родительскими. Нет и свидетельств того, что подкластер В2 отражает метисацию андроновцев с представителями южной евразийской формации. По всей видимости, его члены – автохтоны Западной Сибири, в основном не столько смешавшиеся с андроновца-ми, сколько подвергшиеся аккультурации. Но к какой из двух известных нам формаций следует их отнести?

Поздние кротовцы (№ 15 и 16) – явное ответвление северной формации, к которой принадлежат, в частности, представители классической кротовской культуры (№ 14). Черкаскульцы (№ 29) ближе всего к поздне-кротовской группе из Черноозерья (№ 16), но близки и к носителям еловской культуры (№ 32), входящим в южную формацию. Барабинские родственники бе-газы-дандыбаевцев (№ 34) сходны с обеими поздне-кротовскими (черноозерскими) группами и с елов-ской. Корчажкинцы (№ 31) также похожи на людей из Черноозерья, но, кроме того, подобно объединенной ирменской группе (№ 42а), и на монгун-тайгинцев (№ 67), а те – на классических карасукцев (№ 43; обе последние группы Т.А. Чикишева [2012, с. 8] относит к южной формации).

Серии из могильников с бегазы-дандыбаевскими чертами – из Еловки I (№ 33) и Барабинской лесостепи (№ 34) – по результатам первого анализа находятся в правой, т.е. морфологически «восточной», части андроновской группировки. Хотя во втором анализе обе входят в один подкластер В2, особого сходства между ними нет, причем сдвиг в сторону андро-новцев заметен лишь в серии из Еловки I, которая, как и ирменская, ближе всего к монгун-тайгинской (№ 67). Что касается «бегазы-дандыбаевских» материалов из Барабы, то Т.А. Чикишева именно на их основании впервые описала южную антропологическую формацию [Там же, с. 57]. Однако, как показал статистиче ский анализ, барабинская группа ближе всего к позднекротовско-черноозерским (№ 15 и 16), связанным с северной формацией, но, подобно черка-скульской (№ 29) и корчажкинской (№ 31), еще сильнее уклоняется в сторону южной. Похоже, обе формации, границы и отношения между которыми пока неясны, – полюса одного континуума. Носители елов-ской культуры (№ 32), возможно также подвергшейся влиянию бегазы-дандыбаевской [Кирюшин, 2004, с. 95], несомненно, принадлежат к южной формации, т.к. входят в окуневский кластер. Поскольку группы из могильников с бегазы-дандыбаевскими чертами не обнаруживают близкого сходства, а собственно бегазы-дандыбаевcкая культура не представлена краниологическим материалом, дать полученным результатам историческую интерпретацию затруднительно. Не проявляют единства и носители четырех культур, относимых к андроноидным. Во втором анализе мор- фологически более «западные» из них пахомовская (№ 30) и еловская (№ 32) группы попали в кластер Б, причем последняя отличается от первой отчетливым «окуневским» сдвигом; а «восточные» черкаскульская (№ 29) и корчажкинская (№ 31) оказались в подкластере В2, вместе с сериями из могильников позднекро-товско-черноозерского типа (№ 15 и 16).

Выводы

-

1. Елунинцы, чаахольцы и самусьцы представляли вторую (после афанасьевской) миграцию в Сибирь с запада, андроновцы – третью. Каракольцы обнаруживают черты сходства и с доандроновскими группами западного происхождения (елунинцами и чаа-хольцами), и с аборигенами Барабинской лесостепи, и с еловцами.

-

2. Небольшой «восточный» сдвиг федоровцев по сравнению с алакульцами вызван скорее аборигенным субстратом в составе первых, чем разным происхождением.

-

3. Карасукская группа, очевидно, возникла в результате метисации окуневцев с андроновцами, причем ее представители «классического» этапа культуры ближе к первым, а каменноложцы уклоняются в сторону вторых. Жители Верхнего Прииртышья эпохи поздней бронзы и монгун-тайгинцы Байдага III близки к карасукцам по физическому типу, возможно, и по происхождению.

-

4. Носители еловской культуры из Еловки II сходны с окуневцами, но, видимо, имеют небольшую ан-дроновскую примесь.

-

5. Позднекротовские (черноозерские) группы из Сопки и Черноозерья уклоняются от аборигенов северной евразийской формации из Барабы в сторону не андроновцев, а окуневцев. То же относится к носителям андроноидных черкаскульской и кор-чажкинской культур, а также к серии из барабинских могильников эпохи поздней бронзы с бегазы-данды-баевскими чертами. Культурно близкая по следней группа из Еловки I занимает промежуточное положение между барабинскими аборигенами и андро-новцами.

-

6. Результаты позволяют предположить, что северная и южная аборигенные формации – полюса одного континуума.

-

7. Усредненная ирменская группа, сборная монгун-тайгинская и носители андроноидной пахомовской культуры заняли в анализе центральное положение, что согласуется с гипотезой об участии в их формировании нескольких компонентов – обеих аборигенных формаций, андроновцев и карасукцев.

-

8. Из четырех серий андроноидных культур лишь две (еловская и пахомовская) обнаруживают следы

метисации аборигенов с андроновцами. В черкаскуль-ской и корчажкинской это не прослеживается, как и в позднекротовских. Метисация автохтонного населения с пришлым затронула южную евразийскую формацию сильнее, чем северную.

Я признателен Т.А. Чикишевой и А.В. Зубовой за ценные замечания.