Антропологические данные к вопросу об этнических взаимоотношениях населения Aрмянского нагорья и Eвразии в эпоху поздней бронзы (краниометрическая характеристика)

Автор: Худавердян А.Ю.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 6-1 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Предпринят многомерный краниометрический анализ более 66 этнических групп эпохи бронзы с территории Евразии. Новые антропологические данные позволяют выделять в составе отдельных групп населения Восточной Европы и Сибири пришлый южноевропеоидный (средиземноморский) компонент и связать его с миграционным потоком из Передней Азии, Армянского нагорья и с территорией, непосредственно прилегающей к Кавказу. Показан антропологический покров Евразии, сформировавшийся в ходе исключительно сложных исторических событий. Продвижение южных европеоидов (средиземноморцев) на территории Евразии сопровождалось не только взаимодействием различных культурных элементов, но и смешением, распространением иногда на значительные расстояния от их очага формирования. Подобные исследования дают новые аргументы для понимания этногенетических процессов в Евразии.

Краниометрическая характеристика, армянское нагорье, этногенетические связи, еthnogenetic relations

Короткий адрес: https://sciup.org/148199538

IDR: 148199538 | УДК: 575.174:599.9

Текст научной статьи Антропологические данные к вопросу об этнических взаимоотношениях населения Aрмянского нагорья и Eвразии в эпоху поздней бронзы (краниометрическая характеристика)

мировании антропологического облика некоторых племен при их расселении на широком пространстве, а также желанием проследить, как глубоко уходят корни местного субстрата. Территория Армянского нагорья в эпоху бронзы была заселена представителями средиземноморского (или южноевропеоидного) типа. Несмотря на огромную территорию распространения (Передняя и Средняя Азия, Кавказ, Европа и т.д.), этот антропологический комплекс, имеющий некоторые локальные варианты, оставался достаточно стабильным на протяжении длительного времени. Комплексный анализ палеоантропологических изысканий позволит нам разметить пути и направления взаимодействия некоторых этнических групп Евразии с древним населением Армянского нагорья.

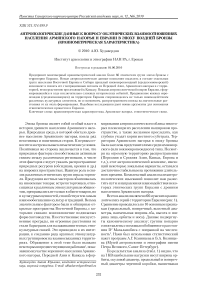

Всего в анализ включено 66 мужских краниологических серий с территории Евразии (рис. 1). Сравнение проводилось по 10 основным признакам (продольный, поперечный, высотный диаметры, наименьшая ширина лба, высота и ширина лица, орбиты и носа). Данные подвергнуты каноническому анализу; группы попарно сопоставлены с помощью обобщенного расстояния D2 Махаланобиса с поправкой на числен-ность2. Нами был использован статистический пакет программ А.Г. Козинцева и Б.А. Козинцева (Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, Санкт-Петербург).

По результатам анализа (табл. 1) видно, что на I КВ наибольшие нагрузки несут ширина орбиты, скуловой диаметр, продольный и поперечный диаметры черепной коробки, наименьшая

Рис. 1. Местоположение могильников, в которых выявлены анализируемые материалы:

1 – Армянское нагорье (культура Куро-Аракса), 2 – Грузия (культура Куро-Аракса), 3 – Грузия (культура средней бронзы), 4 – Артик (XV/XIV-XI вв. до н.э.), 5 – Неркин Геташен, 6 – Норадуз (XI-IX/ VIII вв. до н.э.), 7 – Сарухан, 8 – Арцвакар, 9 – Ором, 10 – Цамакаберд, 11 – Грузия (позднебронзовый период – I этап), 12 – Грузия (позднебронзовый период – II этап), 13 – Самтавро (позднебронзовый период – I этап), 14 – Самтавро (позднебронзовый период – II этап), 15 – Самтавро (X-VI вв. до н.э.), 16 – Мингечаур (Х-VIII вв. до н.э.), 17 - Мингечаур (VII-V вв. до н.э.), 18 – Чатал Хуюк (VI-V тыс. до н.э.), 19 – Тепе-Гиссар II (первая половина III тыс. до н.э.), 20 – Тепе-Гиссар III (вторая половина III тыс. до н.э.), 21 – Киш (2500-2400 гг. до н.э.), 22 – Джаркутан (II тыс. до н.э.), 23 – Сапаллитепe (первая половина II тыс. до н.э.), 24 – Ранний Тулхар (конец II тыс. до н.э.), 25 – Тигровая Балка, 26 – Сумбар, 27 – Кокча 3, 28 – Запaдный Казахстан (андронов-ская культура), 29 – Северо-Восточный Казахстан, 30 – Северный Кавказ (энеолит-бронза), 31 - Северный Кавказ (конец II - первая половина I тыс. до н.э.), 32 – Гинчи (V-IV тыс. до н.э.), 33 – Саратовская обл. (срубная культура), 34 – Волгоградская, Астраханская обл., 35 – лесостепное Поволжье, 36 – Кривая Лука, 37 – Спиридоновка II, 38 – Рождественно I, 39 – Чистый Яр I, 40 – Студенцы, 41 – Новоселки, 42 – Cъезжее, 43 – Лузановка, 44 – Хрящевка, 45 – юг лесостепной части Волго-Уралья (срубная культура /ранний этап/), 46 – юг лесостепной части Волго-Уралья (срубная культура /развитый этап/), 47 – Старо-Ябалаклинский, 48 – Башкирия (срубная культура), 49 – Ясырев, 50 – Украина (срубная культура), 51 – Украина (Плоские могильники), 52 – Кивуткалнский, 53 – Старые Бедражи, 54 – Калфа, 55 – Степноe Поднепровьe (культура многоваликовой керамики), 56 – Алтай (федоровская культура), 57 – Минусинская котловина (федоровская культура), 58 – Барабинская лесостепь (федоровская культура), 59 – Кузнецкая котловина (федоровская культура), 60 – Верхнее Приобье (федоровская культура), 61 – Енисей (федоровская культура), 62 – Томское Приобье (федоровская культура), 63 – Фирсово 14, 64 – Южная Сибирь (карасукская культура), 65 – Южная Сибирь (окуневская культура), 66 – Южная Сибирь (тагарская культура).

Таблица 1. Элементы трех канонических векторов для 66 групп

Первый КВ (25,4% в общей доле дисперсии) разделяет группы по следующим наборам признаков: на одном полюсе черепа долихоме-зокранные, но отличаются сдвигом в сторону брахикрании, низким сводом черепной коробки. На другом полюсе – противоположный набор маркеров (долихокранность и узколицесть большинства представленных в нашем материале европеоидных вариантов). Совершенно очевидно, что эти два морфологических типа выделяются и при кластеризации матрицы межгрупповых корреляций. На втором КВ (более 12% в общей доле дисперсии) зарегистрирована наибольшая корреляция широтных размеров черепа и орбиты. На третьем КВ (более 7% в общей доле дисперсии) отмечена наибольшая корреляция высоты лица (отрицательная) с шириной носа, лица, а также с высотой черепной коробки (положительная).

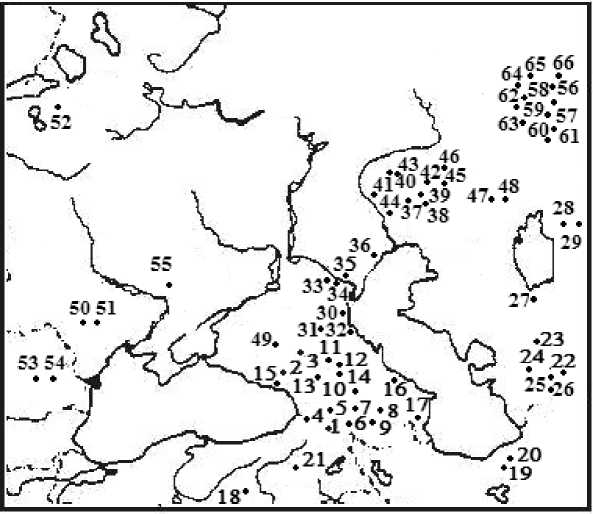

Результаты межгруппового статистического анализа демонстрируют генетические связи представителей эпох средней и поздней бронзы Армянского нагорья с носителями срубной культуры (рис. 2). Группа из могильника Артик ближе всего к срубникам Нижнего (Кривaя Лукa /0.223/), Среднего Поволжья (Хрящевка 0.289), Волгоградско-Астраханской (0.728) и Саратовской областей (-0.856). Отмечена и аналогия ар-тикской группы с носителями тагарской культуры (0.464). Очень близка норадузская серия к срубникам из Среднего Поволжья (Новоселки /-0.189/, Чистый Яр /-0.384/), Саратовской области (-0.425) и плоских могильников Украины (-0.711). Выявлена связь норадузской серии к тагарцам Южной Сибири (0.339). Наиближайшая связь к группе из Арцвакара демонстрирует Старо-Ябaлаклинская серия из Башкирии (0.077). Для арцвакарской серии отчетливы аналогии и со срубниками Саратовской (-0.497), Волгоградско-Астраханской областей (0.795), Лесостепного Поволжья (-0.533), Нижнего (Кривая Лука, -0.595) и Среднего Поволжья (Чистый Яр I /-0.502/, Съезжее /-0.845/, Хря-щевка /-0.847/, Новоселки /-0.875/, Студенцы /-0.935/, Лузановка /-0.995/). Зафиксирована близость представителей Прутско-Днестровско-го междуречья (Калфа /0.493/, Старые Бедражи /культура Ноуа, 0.805/) к арцвакарской группе. Отмечены и параллели оромской серии со сруб-никами Чистый Яр I (0.621), Студенцы (0.556) из Среднего Поволжья и из плоских могильников Украины (-0.523). Интересно проследить связь срубников с более древним населением

Армянского нагорья. Важной представляется здесь исключительная близость носителей Куро-Аракса (суммарная группа) к племенам срубной культуры из Подонья (Ясырев /0.072/), Нижнего (Кривaя Лукa /0.099/), Среднего Поволжья (Хрящевка /0.157/, Рождественно I /0.820/), Волгоградско-Астраханской областей (-0.187) и Волго-Уралья (развитой этап /0.888/).

Неудивительно, что срубных аналогий не меньше у населения Грузии. Для групп из Сам-тавро (позднебронзовый период - I этап и X-VI вв. до н.э.) отчетливы связи с представителями Среднего Поволжья (Рождественно I /0.395 и 0.223/). Зафиксированы параллели суммарных групп из Северного Кавказа (энеолит-бронза и конец II-первой половины I тыс. до н.э.) со сруб-никами Среднего Поволжья (Cъезжее) (рис.2). Выявлены и параллели суммарной группы из Северного Кавказа (энеолит-бронза) со срубни-ками Среднего Поволжья (Cтуденцы /0.270/, Чистый Яр I /0.705/) и с андроновцами Западного Казахстана (-0.586). Близкие связи к ала-кульской группе из Западнoго Казахстана обнаруживает и группа Гинчи (Дагестан /0.841/). Гинчинская серия проявляет исключительную близость с группами Студенцы (-0.147) и Чистый Яр I (-0.262). Для групп с территории Иранского нагорья (Тепе-Гиссар II /-0.118/) выявлены морфологические аналогии со срубниками Среднего Поволжья (Рождественно I). Выявлены также наиближайшие связи срубников Поволжья с более древним населением Передней Азии (Чатал Хуюк /-0.042/). Результаты нашего анализа подтверждаются ясной справедливостью суждений А.В. Шевченко3 и А.А. Хохлова4 о том, что происхождение гипоморфных черт у носителей срубной культуры поволжской лесостепи вряд ли можно объяснить только эволюционно-эпохальными причинами. По археологическим и антропологическим данным,5 в это время в Волго-Уралье и на окружающих территориях фиксируется мощный всплеск контактов самых различных этнических групп, повлекший за собой смешение и образование новых культурных и политических группировок. Вопреки мнению А.В. Шевченко6, мы не склонны связывать этот компонент с западом. Выявленное сходство представителей Среднего Поволжья с некоторыми кавказскими и иранскими группами позволяет говорить, что в их основе лежал общий антропологический пласт7.

Результаты статистического анализа указывают на родство и групп с территории Средней Азии с племенами срубной культуры. Очень близки к группе из могильника Джаркутан (Узбекистан) срубники из Среднего Поволжья (Студенцы /0.096/) и плоских могильников Ук-

Рис. 2. Дендрограмма кластеризации краниологических серий (по сумме 10 признаков)

раины (0.266). Отмечены аналогии группы из могильника Тигровая Балка (Таджикистан) со срубниками Подонья (Ясырев /0.055/), Среднего Поволжья (Лузановка /-0.081/, Новоселки /-0.198/, Cъезжее /-0.257/, Хрящевка /-

0.449/, Спиридоновка I /0.614/), Саратовской области (-0.211), Башкирии (0.251), Волго-Ура-лья (развитой /0.350/ и ранний этапы /-0.976/ ) и Лесостепного Поволжья (0.643). Наиближайшие связи к группе из Тигровой Балки де- монстрируют представители Армянского нагорья (Арцвакар) и Западного Казахстана (анд-роновская культура) (рис.2). Результаты нашего анализа идеально подтверждают гипотезу В.В. Гинзбурга8, высказанную им по отношению к андроновцам Западного Казахстана (антропологический тип алакульцев – средиземноморский). Зафиксированы параллели групп Тигровая Балка (Таджикистан) и Старые Бедражи (Прутско-Днестровское междуречье /-0.503/). Для групп с территории Иранского нагорья (Тепе-Гиссар II и III) выявлены морфологические аналогии с представителями Узбекистана (Сапаллитепе) (рис.1). Близкие связи к группе из могильника Сумбар (Таджикистан) демонстрируют представители среднебронзового периода с территории Закавказья (суммарная группа из Грузии и артикская серия из Армянского нагорья) (рис.2). Выявлены параллели сумбар-ской серии к носителям срубной культуры из Нижнего (Кривaя Лукa /0.265/), Среднего Поволжья (Рождественно I /-0.284/, Новоселки / 0.942/) и Саратовской области (-0.433).

Появление в Среднем Поволжье отдельных групп сопровождалось частичным вытеснением и в ряде случаев ассимиляцией местных, краниологически более гиперморфных групп. Оставляя в стороне другие многообразные связи волжских групп эпохи поздней бронзы, мы можем в интересующем нас вопросе поисков антропологических связей представителей Армянского нагорья определить для себя новый район этих поисков – обратиться к областям Западной Сибири. Специфику процессов исторического развития в Западносибирском регионе определили несколько причин, среди которых следует указать: благоприятные условия для присваивающего и производящего хозяйства, крупные миграционные потоки населения по открытым пространствам, многообразие этнокультурных образований и т.д. Выявлены связи группы из Арцвакара к племенам культур федоровской из горного и лесостепного Алтая (–0.599), Кузнецкой котловины (0.690), Барнаульского Приобья (Фирсово XIV /-0.650/) и тагарской из Южной Сибири (0.508). Одонтологические, краниоско-пические наблюдения также выявляют совпадение с линией генетических сопоставлений и направлением миграций древнего населения, реконструируемых с помощью краниологических данных. Племена Армянского нагорья по комплексу одонтологических, краниоскопических маркеров демонстрируют наиближайшие связи с носителями андроновской культуры из Сиби-ри8. Зафиксированы также связи носителей ан-дроновской (федоровской) культуры с группами из Средней Азии9.

Итак, антропологический покров Евразии сформировался в ходе исключительно сложных исторических событий. В эпоху развитой-по-здней бронзы и раннего железа вся громадная территория Евразии в антропологическом отношении представляла собой мощный европеоидный пласт, связанный морфологически с южными европеоидами (средиземноморцами), для которых характерен определенный комплекс признаков, таких как средневысокое или высокое лицо, очень резко профилированное в горизонтальной плоскости, с резко выступающим носом, и общая грацильность строения. Географически этот пласт связан с территорией Ближнего Востока, Армянского нагорья, Кавказа и Средней Азии, где издавна фиксировались подобного рода сочетания. Исходя из продолжительности пребывания средиземноморцев в Европе (и даже в Сибири) можно представить его как некий след реально существовавшей исторической связи. Южноевропеоидная морфологическая составляющая, выявляемая в составе населения отдельных археологических культур эпохи бронзы и раннего железного века Восточной Европы и Сибири, происходит из одного источника10. Его исходным районом, или одним из промежуточных, в наибольшей степени фиксируемым с помощью палеоантропологических данных, является Армянское нагорье (и Кавказ в целом). Вскрытый нами антропологический факт имеет и историческую основу, поскольку распространение генетических признаков связано с переселением и смешением племен, сопровождающимися конкретными историко-культурными явлениями.

Список литературы Антропологические данные к вопросу об этнических взаимоотношениях населения Aрмянского нагорья и Eвразии в эпоху поздней бронзы (краниометрическая характеристика)

- Худавердян A.Ю. Сравнительный анализ антропологических материалов эпохи ранней бронзы Армении и территорий Евразиатского региона//Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (IV тыс. до н.э. -IV в. н.э). III Международная археологическая конференция. Тирасполь, 2002. С.104-107;

- Худавердян A.Ю. Закономерности географической изменчивости краниологических признаков на территории Кавказа, Передней и Средней Азии, Европы, Индии и Северной Африки в эпоху ранней бронзы//Центр арменоведческих исследований Ширака. Научные труды. Вып.9. Гюмри, 2006. С.18-23;

- Худавердян A.Ю. Население Армянского нагорья в эпоху бронзы. Этногенез и этническая история. Ереван: Ван Арьян, 2009;

- Худавердян A.Ю. O взаимосвязях населения Aрмянского нагорья, Bосточной Eвропы, Cредней Aзии и Cибири: по данным краниоскопии и одонтологии//Вестник антропологии. Научный альманах. Вып.17. Москва: Проект ф, 2009. С.94-107;

- Худавердян A.Ю. Население Армянского нагорья в системе этногенетических контактов с культурными мирами (эпоха ранней бронзы)//Человек и север: антропология, археология, экология. Всероссийская конференция. Вып.1. Тюмень, 2009. С.111-117.

- Rightmire G.P. On the computation of Mahalanobis' generalized distance (D2)//American Journal of Physical Anthropology. 1969. Vol.30. №1. P.157-160.

- Шевченко А.В. Палеоантропологические данные к вопросу о происхождении населения срубной культурно-исторической общности//Проблемы антропологии древнего и современного населения Евразии. Л., 1984. С.55-73.

- Хохлов А.А. Краниологические материалы срубной культуры юга Среднего Поволжья//Народы России: от прошлого к настоящему. Антропология. Ч.2. М.: Старый сад, 2000. C.217-242.

- Яблонский Л.Т., Хохлов А.А. Новые краниологические материалы эпохи бронзы Самарского Заволжья//Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. Самара: Сaмарский университет, 1994. С.167-173.

- Шевченко А.В. Антропология населения южно русских степей в эпоху бронзы//Антропология современного и древнего населения Европейской части СССР. Л.: Наука, 1986. C.121-215.

- Хохлов А.А. Краниологические материалы раннесрубного времени из лесостепного Поволжья//Горизонты антропологии. Труды Международной научной конференции памяти академика В.П. Алексеева. М. Салтыковка, 20-22 сентября 1994 г. М., 2003. С.223-229;

- Худавердян А.Ю. Население Армянского нагорья в эпоху бронзы. Этногенез и этническая история. Ереван: Ван-Арьян, 2009.

- Гинзбург В.В. Материалы к антропологии населения Западного Казахстана в эпоху бронзы//В.С. Сорокин. Могильник бронзовой эпохи Тасты Бутак 1 в Западном Казахстане. М. Л.: Изд-во АН СССР, 1962. МИА. №120. С.188-198.

- Худавердян A.Ю. O взаимосвязях населения Aрмянского нагорья, Bосточной Eвропы, Cредней Aзии и Cибири: по данным краниоскопии и одонтологии//Вестник антропологии. Научный альманах. Вып.17. Москва: Проект ф, 2009. С.94-107;

- Khudaverdyan A. Indo Europeans Migrations: The Origin, Moving From the Point of View of Odontology//The Anthropologist. 2010 (in press).

- Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М. Бронзовый век Васюганья. Томск: Изд-во Томского унив-та, 1979. 184 c.

- Матющенко В.И. Древняя история лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). Самусьская культура. Часть вторая//Из истории Сибири. Bып.10. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1973. Рис.2, 3, 4.