Антропологические исследования В. В. Седова. К проблеме этногенеза славян

Автор: Бужилова А.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Конференция памяти В.В. Седова (Москва, 2014 г.)

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

Основополагающий вклад в изучение славянского этногенеза был сделан академиком В. В. Седовым. На протяжении нескольких десятилетий его научная карьера была подчинена междисциплинарному исследованию, связанному с анализом формирования древнеславянской этнической общности на территории Европы.Он был одним из немногих, кто по праву мог называться энциклопедистом в этом вопросе. Примером такого многопланового исследования может быть картографический анализ распределения антропологических признаков черепа средневековых славян, в котором В. В. Седов опирался не только на разработанные им антропологические и лингвистические материалы, но и, как профессиональный археолог, привлекал данные по материальной культуре в хронологическом и географическом контекстах

В. в. седов, этногенез славян, антропология, средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/14328198

IDR: 14328198

Текст научной статьи Антропологические исследования В. В. Седова. К проблеме этногенеза славян

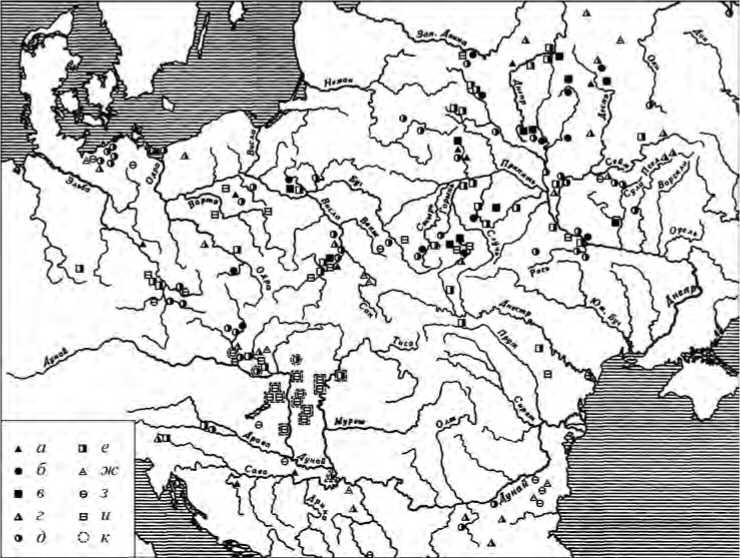

Примером такого многопланового исследования может быть картографический анализ распределения антропологических признаков черепа средневековых славян (Седов, 1979). В этом анализе В. В. Седов опирался не только на разработанные им антропологические материалы, но и, как профессиональный археолог, привлекал данные по материальной культуре в хронологическом и географическом контекстах. Он первым при рассмотрении этого вопроса представил детальный картографический анализ распределения антропологических вариантов славян на западе и востоке Европы с учетом комбинации двух краниологических признаков – черепного указателя и скулового диаметра. Всего было рассмотрено 9 антропологических вариантов, которые делились на три условных кластера: долихо-, мезо- и суббрахикранные типы; для каждого кластера соответственно рассматривались по три подварианта – с узким, средним и широким лицом (рис. 1).

Рис. 1. Карта краниологических типов славян в эпоху Средневековья (по: Седов , 1979)

Условные обозначения: а – долихокранный узколицый тип; б – долихокранный среднелицый тип; в – долихокранный относительно широколицый тип; г – мезокранный узколицый тип; д – мезокранный среднелицый тип; е – мезокранный относительно широколицый тип; ж – суббрахикранный узколицый тип; з – суббрахикранный среднелицый тип; и – суббрахи-кранный относительно широколицый тип; к – славяно-аварские и аварские могильники

Отметим еще одну особенность этого анализа: исследователь применил не сборные краниологические серии, как это традиционно практикуют антропологи, стремясь к увеличению численности материала. Серии черепов были составлены по отдельным археологическим памятникам (могильникам), исследованным в городах или близ крупных поселений. В целом краниологические материалы датируются временем от X до XIV в. Исключение представляют серии черепов из славяно-аварских могильников Подунавья, относящихся к более раннему периоду – VI–VIII вв. Всего в этот анализ вошло 117 групп (Седов, 2003. С. 594).

В результате проведенного картографического анализа со всей очевидностью выявилась пестрота антропологического типа средневековых славян Европы. Во-вторых, при детализации аналогий краниологических типов вычленялся очевидный процесс взаимодействия (метисации) славян с соседними группами европейского населения. И, наконец, не менее важным выводом этого исследования следует считать выявление разновекторных миграций самих славянских племен. Как отмечает исследователь, столь сложная картина восприятия географического распределения антропологических признаков отчетливо показала, что, опираясь исключительно на антропологические материалы, разобраться и объективно интерпретировать исторические события освоения славянами соседних территорий не представляется возможным (Там же). Безусловно, изучать эту проблему необходимо комплексно, опираясь на данные различных наук и, прежде всего, археологии.

Важно отметить, что В. В. Седов (2003) всегда обращал внимание коллег, что нет прямолинейного соотношения археологических культур с этносами, поэтому применение археологического источника в решении этой проблемы должно быть обоснованным.

Анализируя карты археологических находок из Средней и Южной Европы, В. В. Седов (1999а) достаточно аргументированно приходит к заключению, что в VII–X вв. имели место многократные оттоки славянского населения из дунайского региона. Продвигаясь в восточных направлениях, эти группы оседали в различных областях Восточно-Европейской равнины, ранее освоенных славянами. Разнотипность находок (украшения, культовые языческие и христианские предметы, гончарная керамика, предметы конского снаряжения) и их рассеянность на обширной территории указывают на неоднократность миграций из разных регионов Подунавья. По мнению исследователя, такие процессы имели место на протяжении двух-трех столетий.

Обращаясь к проблеме освоения лесной полосы на севере равнины, В. В. Седов (1999а. С 84) опровергает представление о сравнительно позднем появлении славян на этой территории. По мнению исследователя, в конце IV – V в. в северно-русских землях отмечаются коренные культурные трансформации, которые для археолога реконструируются по серии предметов провинциально-римского происхождения. В ходе анализа он выделяет более 100 археологических памятников с находками конского снаряжения, оружия, украшений, которые имели широкое хождение в ареале Средней Европы, прежде всего пшеворской и вельбарской археологических культур. В. В. Седов приводит доказательства проникновения этих вещей в регионы восточной Европы не в результате торговых операций, а вследствие миграционных процессов в период IV – начала V в. Более того, он одним из первых, детально обсуждая причины этой миграции, связывает передвижения населения с глобальными климатическими изменениями в Европе того периода.

Подчеркнем еще раз: обсуждая последствия такого миграционного исхода, В. В. Седов обращает внимание, что предметы провинциально-римского происхождения не могут быть этническими маркерами. Безусловно, среди мигрантов при доминировании славянского этнического компонента были и балты, как западные, так и предки летто-литовцев, а также германцы, проживавшие в регионах Средней Европы.

Обсуждая важность миграционных процессов для генезиса древнерусской общности, В. В. Седов во многих своих публикациях приводит аргументацию существования аборигенного населения на заселяемых мигрантами территориях, однако подчеркивает, что детали взаимодействия пришлого населения с местными племенами трудно поддаются изучению.

Полученная В. В. Седовым на основании комплексного археологического и антропологического анализа картина выявила сложную и неоднозначную карту распределения антропологических вариантов и рассеянность разнотипных, серийных археологических находок как следствие очевидной многоплановой и долговременной истории освоения равнины племенами средневековых славян. Она отражает последствия как взаимодействия славян с различными группами населения, проживавшими по соседству, так и разнообразные миграционные процессы самих славянских племен на территории Европы. Если говорить о миграциях, то намечаются всевозможные по комбинации вариантов тенденции в заселении равнины. Но очень важно для характеристики этих передвижений то, что по большей части перемещения были множественными, кратковременными и на сравнительно небольшие дистанции. Вычленяются два важных географических вектора исхода славянских племен с запада Европы: более ранний – северный (среднеевропейский) вектор и более поздний – южный. Подчеркнем, что миграционные перемещения продолжались на территории Восточно-Европейской равнины на протяжении нескольких столетий, и в каждый из периодов, которые улавливаются в той или иной мере по археологическим данным, они происходили с разной интенсивностью и разновекторностью.

Будет уместным обратить внимание еще на одну принципиальную позицию Валентина Васильевича. Как он подчеркивал, в междисциплинарном «…иссле-довании выводы каждой из наук должны полностью обосновываться собственными материалами, но никак не навеянными данными смежных наук» ( Седов , 2003. С. 594). Однако каждый источник в отдельности не давал исчерпывающей аргументации, все начинало «работать» только при перекрестном сравнительном анализе. Так, данные языкознания и географического анализа топонимики, к которым неоднократно обращался В. В. Седов, не дали бóльшей детализации, чем намечается им по данным археологии ( Седов , 1979). Наиболее простая и в то же время исчерпывающая периодизация эволюции языка праславян, предложенная Ф. П. Филиным, согласуется более или менее с учетом данных археологии, по В. В. Седову, с ранним периодом миграций с Запада. Средний этап развития праславянского языка, по Ф. П. Филину, датируется временем от конца I тыс. до н. э. до III–V вв. н. э., когда происходят серьезные изменения в фонетике языка славян, эволюционирует его грамматический строй, получает развитие диалектная дифференциация, что, возможно, было обусловлено взаимодействием славян с другими этноязыковыми группами в Европе; а поздний этап эволюции праславянского языка (V–VII вв. н. э.) как раз совпадает с началом широкого расселения славян.

И тут проявляется еще она важная научная позиция В. В. Седова: этногенез славян может быть рассмотрен только во взаимосвязи с изучением этнической истории соседних популяций ( Седов , 2003). Логично предположить, что в таком ключе могут работать только антропологические источники. Однако В. В. Седов (1979) показывает очевидные ограничения антропологии в решении этого вопроса. Полное отсутствие краниологических материалов по ранней истории славян из-за господствующего обряда кремации делает антропологию в исследовании славянского этногенетического процесса вспомогательной наукой. Более того, сопоставление более ранних антропологических материалов, разорванных трехтысячелетним периодом господства обряда трупосожжения, носит гипотетический характер и не может быть использовано, в частности, для решения конкретных вопросов этнической истории славянства. Очевидно, что данные этнографии (социальной антропологии) и фольклористики применительно к отдаленным периодам истории также имеют ограниченное значение.

Антропологи пытались предложить другие подходы в решении столь очевидных ограничений антропологического источника. Так, расширяя свод материалов для оценки краниологического разнообразия средневековых славян, Т. И. Алексеева (1973) обратилась к результатам антропологического изучения современного русского и соседнего населения Восточной Европы и главным образом к материалам т. н. Русской экспедиции (Происхождение…, 1965). В результате было представлено графическое отражение влияния смежных антропологических комплексов на восточноевропейский антропологический тип, по В. В. Бунаку (Там же), исконный для территории расселения русского народа, тогда как в зонах контакта с другими народами отмечается более или менее заметное влияние соседних антропологических комплексов. Такой подход сегодня используют и популяционные генетики, изучая генофонд современного населения для реконструкции этнической истории этого народа ( Балановская , Балановский , 2007).

Разработка антропологических материалов в едином обобщенном анализе с применением методов многомерной статистики была продолжена В. Е. Дерябиным (2000). В ходе канонического анализа оценивалась биологическая близость различных популяций русских и близлежащих соседей Восточно-Европейской равнины.

Первый и наиболее важный вывод заключается в признании значительного биологического единства русских по всей европейской России. Справедливости ради отметим, что полученная картина не обнаруживает абсолютного единства. Изученные популяции, несомненно, демонстрируют межгрупповую изменчивость. Однако те группы русских, которые географически близки друг к другу, чаще всего близки и биологически. Иными словами, для европейских русских вычленяется некоторая структура, которая носит очевидный географический характер.

В этой связи необходимо вспомнить о работе В. П. Алексеева (1969), исследовавшего поздние краниологические материалы Восточной Европы. Он приводит исчерпывающую краниологическую характеристику: русские серии в целом характеризуются среднедлинной и среднеширокой невысокой черепной коробкой, среднешироким и средненаклонным лбом, довольно узким и средневысоким лицом. Орбиты по ширине и высоте средние, средними же величинами характеризуются размеры носа. Носовые кости по отношению к профилю лица выступают в целом значительно, как и переносье. По вертикальному профилю лица русские занимают промежуточное положение между ортогнатным и мезогнатным вариантами, в горизонтальной плоскости профилировка резкая, величины ее минимальны даже в пределах вариаций европеоидных серий (Алексеев, 1969).

В. П. Алексеев подчеркнул как особо важное обстоятельство, исключительное морфологическое сходство всех краниологических серий современного русского народа. Все локальные варианты, отклоняющиеся от основного антропологического типа очень незначительно, проявляются в пределах единого гомогенного типа. Единственное более или менее заметное отличие от этого типа – уменьшение выступания носа в архангельской, олонецкой, вологодской, витебской и смоленской сериях. При этом горизонтальная профилировка остается такой же, как и в остальных краниологических сериях русского народа.

Таким образом, тот восточноевропейский элемент, который был выделен В. В. Бунаком в ходе сбора материалов Русской экспедиции как основная антропологическая характеристика современного русского народа, отчетливо проявился и на краниологических материалах населения XVII–XVIII вв. И, в отличие от материалов более ранних периодов, демонстрирует относительную монолитность антропологических признаков.

Что же явилось стартовым механизмом формирования единства русского народа в IX–XIII вв.? Многие антропологи и археологи пытались ответить на этот вопрос. Как справедливо отметил В. В. Седов (1999б), огромная роль в становлении древнерусской народности принадлежит многочисленным городам и их обитателям, т. е. городскому сословию. Начало процесса градообра-зования на Восточно-Европейской равнине определяется IX–X вв. Торгово-ремесленные поселения – будущие города – были заселены местными жителями из сельских общин, однако в силу специфики занятий нередко на поселениях проживали представители других племен равнины. Как указывает в своих исследованиях В. В. Седов (Там же), почти с момента основания такие поселения оказывались пестрыми в этническом отношении. Подобное население, не связанное с местными племенными традициями или слабо связанное с ними, могло стать мощной движущей силой в создании и распространении единой материальной и духовной культуры на всей территории Руси. Именно в таком формате разноэтничного заселения срабатывает механизм нивелировки племенного разнообразия, формируется механизм интеграции восточнославянской этноязыковой общности. По мнению В. В. Седова (1999а), несомненным катализатором единства восточного славянства была торговля, объединившая крупные протогородские и городские центры в разных географических областях Руси. Большое значение имело распространение среди славянского и неславянского населения Восточной Европы единой христианской религии. И это, прежде всего, происходило в городских центрах. Кроме того, города стали центрами просвещения и грамотности, и религиозные институты играли тут важнейшую роль. Определяющим в становлении древнерусской народности было также создание и упрочение единого государства. Государственная власть, несомненно, стала мощной консолидирующей силой в единении разноплеменного славянства. Таким образом, единство территории, материальной и духовной культуры и единство языка все это как наиболее существенные характеристики этноса – могло сформироваться благодаря градообразованию и распространению городского сословия на равнине.

На примере подробного сопоставления городских и сельских групп Т. И. Алексеевой (1973) удалось показать закономерное отличие в антропологической характеристике городского населения от синхронного сельского, относящегося к той же локальной группе, что и городское. Более того, независимо от месторасположения, все городские жители, по сравнению с разными сельскими группами, демонстрировали увеличение черепного указателя и скуловой ширины. Поскольку в сравнительном анализе использовались только синхронные группы, был устранен эффект неизбежных эпохальных изменений, к тому же эпохальная изменчивость приводит к увеличению черепного указателя при уменьшении скуловой ширины. Таким образом, Т. И. Алексеевой была зафиксирована изменчивость краниологических признаков с учетом принадлежности к сельскому или городскому сословию.

Подводя итоги анализа вклада В. В. Седова в проблему этногенеза славян, подчеркнем, что позиционируемая исследователем необходимость междисциплинарного подхода в решении этого вопроса в контексте археологических данных стала очевидной и необходимой в современном поле изучения этногенетических процессов древних народов Европы методами различных смежных наук.

Список литературы Антропологические исследования В. В. Седова. К проблеме этногенеза славян

- Алексеев В. П., 1969. Происхождение народов Восточной Европы (краниологическое исследование). М.: Наука. 324 с.

- Алексеева Т. И., 1973. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М.: Изд-во МГУ 332 с.

- Балановская Е. В., Балановский О. П, 2007. Русский генофонд на Русской равнине. М.: Луч. 424 с.

- Дерябин В. Е., 2000. Современные восточнославянские народы//Восточные славяне. Антропология и этническая история/Под ред. Т. И. Алексеевой. 2-е изд., доп. М.: Научный мир. 342 с.

- Происхождение и этническая история русского народа/Под ред. В. В. Бунака. М.: Наука. 414 с. (Тр. Ин-та этнографии АН СССР Новая серия; т. 88.)

- Седов В. В., 1952. Антропологические типы населения северо-западных земель Великого Новгорода//Краткие сообщения Института этнографии АН СССР № 15. С. 72-85.

- Седов В. В., 1979. Происхождение и ранняя история славян. М.: Наука. 158 с.

- Седов В. В., 1999а. Древнерусская народность: историко-археологическое исследование. М.: Языки славянской культуры. 312 с.

- Седов В. В., 1999б. У истоков восточнославянской государственности. М.: УРСС. 144 с.

- Седов В. В., 2003. Этногенез ранних славян//Вестник Российской академии наук. Т. 73. № 7. С. 594-605.