Антропологический состав большереченского населения Новосибирского Приобья эпохи раннего железа по одонтологическим материалам в контексте проблемы дифференциации каменской и большереченской культур

Автор: Кишкурно М.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме формирования антропологического состава носителей большереченской культуры Новосибирского Приобья. Рассматривается вопрос влияния юго-западных мигрантов - сакских и сарматских племен. Сравнивается антропологический состав южных каменских и северных большереченских популяций всего Верхнего Приобья. Изучены одонтологические серии из 11 могильников большереченской культуры. Результаты анализа позволили сделать вывод о неоднородном составе ее носителей. Почти все локальные группы характеризуются смешанными монголоидно-европеоидными чертами, но на их фоне значительно выделяется серия из могильника Быстровка-3, в которой фиксируется повышение удельного веса признаков восточного одонтологического ствола. Также в этой серии отмечены компоненты южно-сибирского верхнепалеолитического комплекса. Полученные данные позволили оценить степень влияния на состав большереченского населения сакских и сарматских мигрантов с территории Казахстана, Приуралья и Притяньшанья: оно не выглядит значительным и, скорее всего, носило опосредованный характер, что соответствует предположениям, выдвинутым ранее археологами. Между большереченцами и носителями каменской археологической культуры, в состав которой предполагалось включить и большереченские памятники, фиксируется ряд различий. Формирование большереченского населения связано с предшествующими сибирскими группами эпохи ранней бронзы. Базовый компонент в составе носителей каменской культуры лесостепного Алтая привнесен пришлыми сакскими и сарматскими племенами. Полученные данные позволяют предположить, что мигрантные группы не пошли на территорию Новосибирского Приобья. По-видимому, они, достигнув лесостепного Алтая, двинулись не на север по Оби, а в западном направлении, в сторону Тоболо-Иртышского междуречья.

Верхнее приобье, большереченская культура, каменская культура, ранний железный век, сакская миграция, одонтология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146546

IDR: 145146546 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.148-156

Текст научной статьи Антропологический состав большереченского населения Новосибирского Приобья эпохи раннего железа по одонтологическим материалам в контексте проблемы дифференциации каменской и большереченской культур

Племена, населявшие бассейн верхней Оби в раннем железном веке, рассматриваются в рамках одной из двух культур – либо большереченской, либо каменской. Первоначально М.П. Грязновым на материалах памятников лесостепного Приобья была выделена большереченская культура, сформировавшаяся, по мнению исследователя, на основе культурных традиций предшествующего населения региона [1956, с. 44].

Дальнейшие исследования продемонстрировали значительное культурное разнообразие племен Верхнего Приобья. Исходя из этого в начале 1980-х гг. В.А. Могильниковым и А.П. Уманским на материалах памятников лесостепного Алтая было предложено выделение каменской культуры [Могильников, 1997, с. 4]. Главным аргументом стало преобладание в погребальном инвентаре алтайских племен инокультурных черт, связанных с саками и сарматами Казахстана [Там же, с. 4–8]. Ареал выделенной культуры исследователи не ограничили лесостепным Алтаем, а распространили на все Верхнее Приобье. Это стало поводом для дискуссии о соотношении каменских и большере-ченских комплексов. Против расширения каменского ареала выступили Т.Н. Троицкая, А.П. Бородовский и Н.В. Полосьмак. По их мнению, влияние сакских и сарматских племен на формирование больше-реченских групп носило опосредованный характер и не имело принципиального значения. Происхождение большереченских культурных традиций связано, как отмечал еще М.П. Грязнов, с местным населением позднего бронзового века [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 104; Полосьмак, 1987, с. 101–102]. Т.Н. Троицкая предприняла попытку урегулировать проблему и предложила рассматривать все верхнеобские племена эпохи раннего железа в рамках одной большереченской культурно-исторической общности с выделением в ее составе нескольких локальных вариантов: каменского (Новосибирское и Барнаульское Приобье), староалей-ского (вдоль р. Обь от устья р. Ануй до устья р. Чумыш) и кижировского (Томское Приобье и север Новосибирского Приобья) [Троицкая, Новиков, 2007, с. 96–97].

Разрешению вопроса о соотношении большере-ченских и каменских групп могло бы способствовать привлечение антропологических данных, позволяющих определить степень их биологического родства. Однако здесь наблюдается ощутимая диспропорция изученных и опубликованных материалов, большая часть которых происходит из каменских памятников. Краниологический и одонтологический анализ показал, что каменское население лесостепного Алтая действительно сформировалось под значительным влиянием саков Юго-Восточного Приаралья и Центрального Казахстана [Рыкун, 2013, с. 165; Лейбова, Тур, 2020]. Новосибирское же Приобье по-прежнему остается белым пятном. Имеющиеся антропологические исследования о снованы на немногочисленных материалах отдельных могильников [Алексеев, 1958; Дрёмов, 1970; Рыкун, 2013, с. 19–21; Кишкур-но, Зубова, 2015; Кишкурно, 2018а, б]. Всеми авторами отмечалась типологическая смешанность носителей большереченской культуры, но в полной мере судить об антропологическом составе большеречен-ской общности Новосибирского Приобья до сих пор было невозможно. Целью данной работы является реконструкция популяционной истории этого населения на основании максимально возможного объема одонтологических данных.

Материалы и методы

Изучены одонтологические материалы из 11 могильников (табл. 1). Их обследование проводилось по стандартной одонтоскопической программе, предложенной А.А. Зубовым [1968, 2006], с учетом маркеров генерализованной архаики [Зубова, 2013а]. Обследовались только постоянные зубы без разделения по половозрастному составу. При подсчете частот одонтологических признаков использовался индивидуальный метод без учета стороны их локализации. Малочисленные находки из семи могильников объединены в сборную серию.

Для оценки различий между локальными группами применялся критерий χ2 Пирсона. Межгрупповое статистическое сопо ставление одонтологических данных проводилось в программе Statistica for Windows, version 10.0 методом анализа главных компонент на основании восьми основных триго-

Таблица 1. Рассматриваемые материалы большереченской культуры

Одонтологическая характеристика большереченской серии

Серия характеризуется умеренными частотами лопа-тообразности I1 и I2 (табл. 2). Отмечены немногочисленные случаи наличия двойной лопатообразности и вестибулярной выпуклости I1. Наблюдается повышенная частота дистального гребня на верхних клыках. Частота бугорка Карабелли М1 и дополнительных дистальных бугорков М1 умеренная. Гипоконус М2 редуцирован редко. Обнаружено по одному случаю наличия передних и задних ямок М1. Редко встречается цингулюм М1.

На нижних клыках отмечена средняя частота дополнительных дистальных гребней. В не скольких случаях встречены стилоидные бугорки в дистальных отделах Р1 и Р2. Повышена частота шестибугорковых М1, четырехбугорковые крайне редки, частота М24 также понижена. Иногда встречаются tami М1, дистальный и средний гребни тригонида М1. Процент коленчатой складки метаконида М1 значительно повышен. Очень редко встречаются цингулюм, передняя и задняя ямки М1.

При рассмотрении отдельных характеристик каждой локальной группы наблюдается некоторая гетерогенность состава большереченского населения Новосибирского Приобья (табл. 2). Все серии, кроме группы из могильника Быстровка-3, характеризуются промежуточной западно-восточной морфологией. Меньшее количество черт восточного одонтологического ствола присутствует в серии из Быстровки-1, что можно объяснить ее малочисленностью. Группа из могильника Быстровка-3 резко выделяется высокой частотой встречаемости лопатообразности I1 и дистального гребня тригонида М1. Эта дифференциация прослеживается и по результатам расчета критерия χ2 Пирсона. Значимые различия по лопатообразно-сти I1 ( р = 0,02) и дистальному гребню тригонида М1 ( р = 0,04) фиксируются между сериями из Быстров-ки-3 и Быстровки-2.

В группах из могильников Верх-Сузун-5 и Бы-стровка-2 проявляется южный комплекс [Зубов, 2006, с. 59–62], выраженный сочетанием вестибулярной выпуклости I1, среднего гребня тригонида М1 и tami М1 (табл. 2). Он представлен также в серии из Быстров-ки-3, но выражен сочетанием tami М1 и эпикристида М1. Эти признаки в большереченских группах могли быть как следствием контактов с пришлыми с юга и юго-запада синхронными племенами, так и унаследованными от более ранних автохтонных популяций, в частности потомков одиновских групп раннего бронзового века, у которых они присутствовали [Зубова, Чикишева, Молодин, 2016].

Еще один своеобразный компонент зафиксирован только в локальной серии из могильника Быстровка-3, где отмечены несколько повышенные частоты шестибугорковых М1 в сочетании с архаичными морфологическими чертами: передними и задними ямками М1 и увеличенным цингулюмом М1 (табл. 2). Этот комплекс восходит к верхнепалеолитическим популяциям Южной Сибири (Афонтова Гора II, Лиственка) [Зубова, Чикишева, 2015б], а также встречается у неолитического населения Барабинской лесостепи [Зубова, Чикишева, 2015а] и некоторых одиновских групп [Зубова, Чикишева, Молодин, 2016]. Вероятнее всего, он маркирует повышенный удельный вес автохтонного компонента в серии из Быстровки-3.

Обсуждение результатов

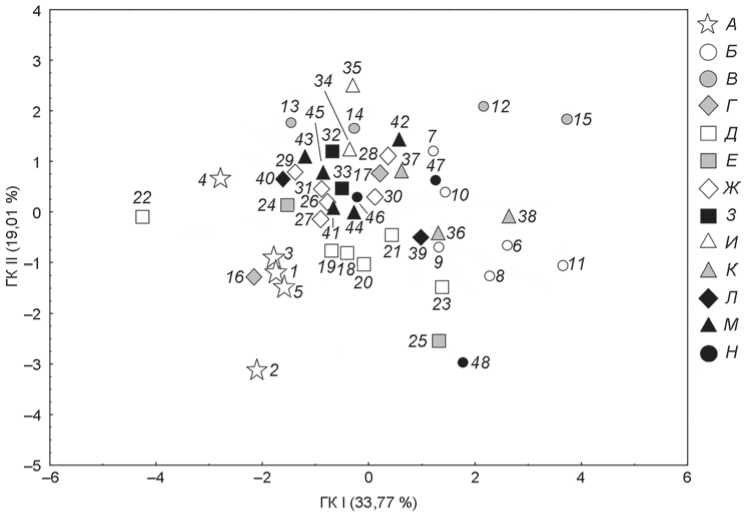

Результаты межгруппового сопоставления серий раннего железного века продемонстрировали следующую картину (рис. 1). Первые две главные компоненты (ГК) описывают примерно 52 % общей изменчивости. ГК I (33,77 %) разграничивает группы (табл. 3) с высокими частотами бугорка Карабелли М1, М16, коленчатой складки метаконида (отрицательное поле)

Таблица 2. Частоты основных одонтологических фенов

В пространстве ГК I большереченские группы расположились в отрицательном поле. По ГК II большая их часть находится в отрицательном поле, а серия из Быстровки-3 – в положительном (рис. 1). Подобная дифференциация является закономерной ввиду того, что именно в этой серии фиксируется заметно больше черт восточного одонтологического ствола.

В целом большереченские группы расположились на графике довольно обособленно от осталь- ных. Наиболее близки друг к другу серии из Верх-Сузуна-5 и Быстровки-2. Они сближаются также с тагарской группой из могильника Станция Каза-новская-1 (рис. 1), что предсказуемо, т.к. при изучении этой группы был сделан вывод о ее возможном тесном взаимодействии с популяциями Верхнего Приобья эпохи раннего железа [Кишкурно, 2021]. Также перечисленные локальные группы немного тяготеют к саргатскому населению Притоболья, Прииртышья и Приишимья. Серия из могильника Быстров-ка-1 расположилась на периферии графика (рис. 1). Группа из Быстровки-3 проявляет небольшое тяготе-

Рис. 1. Распределение одонтологических серий раннего железного века в пространстве первых двух главных компонент.

А - Новосибирское Приобье: 1 - Верх-Сузун-5, 2 - Быстровка-1, 3 - Быстровка-2, 4 - Быстровка-3, 5 - сборная серия (данные автора); Б - Горный Алтай: 6-10 - пазырыкская культура долин рек Уландрык ( 6 ), Юстыд ( 7 ), Барбургазы и Бугузун ( 8 ), плато Укок ( 9 ), долин среднего течения рек Чуя, Урсул и Катунь ( 10 ), 11 - кара-кобинская группа памятников; В - Тува: 12 , 13 - алды-бельская культура ( 12 - Аржан-2, 13 - Копто), 14 - уюкско-саглынская культура, Догээ-Баары II, 15 - Догээ-Баары II (II в. до н.э. -1 в. н.э.) [Чикишева, 2012]; Г - Хакасско-Минусинская котловина: 16 - тагарская культура, Станция Казановская-1 [Кишкурно, 2021], 17 -тагарская культура [Рыкушина, 1977; Постникова, 1974]; Д - Тоболо-Иртышское междуречье: 18-21 - саргатская культура Прито-болья ( 18 ), Прииртышья ( 19 ), Приишимья ( 20 ), Барабинской лесостепи ( 21 ) [Слепцова, 2021], 22 - кашинская культура [Слепцова, Юдакова, 2021], 23 - гороховская культура [Слепцова, 2021]; Е - Новосибирское и Томское Приобье, кулайская культура: 24 - Каменный Мыс [Кишкурно, Слепцова, 2019], 25 - Алдыган [Аксянова, Боброва, Яковлев, 2004]; Ж - лесостепной Алтай, каменская культура: 26 - Масляха-1, 27 - Новотроицкое-1, -2, 28 - Камень-2, 29 - Рогозиха-1, 30 - Объездное-1, 31 - Кирилловка-3; З - Барнаульское Приобье, староалейская культура: 32 - Фирсово-14, 33 - Обские Плесы-2, Тузовские Бугры [Лейбова, Тур, 2020]; И -низовья Сырдарьи, джетыасарская культура: 34 - Косасар-2 [Рыкушина, 1993а], 35 - Косасар-3, Томпакасар, Бедаикасар [Рыкушина, 1993б]; К - Западный Казахстан, ранние кочевники: 36 - VI-IV вв. до н.э., 37 - IV-III вв. до н.э., 38 - III-I вв. до н.э. [Китов, Мамедов, 2014]; Л - Центральный Казахстан: 39 - тасмолинская культура, 40 - памятники коргантасского типа [Бейсенов и др., 2015]; М - Приуралье: 41 - сарматы IV-II вв. до н.э. (Покровка X), 42 - сарматы II-IV вв. (Покровка X) [Суворова, 2008], 43 - сав-роматы Южного Приуралья (Новый Кумак) [Сегеда, 2006], 44 - савроматы Юго-Западного Приуралья (Казы-Баба) [Багдасарова, 2000], 45 - ранние сарматы Южного Приуралья (Лебедевка) [Сегеда, 2006]; Н - Притяньшанье: 46 - саки Семиречья, 47 - Тянь-Шаня, 48 - Алая [Китов, Тур, Иванов, 2019].

Таблица 3. Статистические нагрузки на признаки в составе первых двух факторов (группы раннего железного века)

|

Признак |

ГК I |

ГК II |

|

Shov I1 |

–0,37 |

0,61 |

|

Cara М1 |

–0,68 |

0,28 |

|

Hypocone 3, 3+М2 |

0,67 |

–0,12 |

|

М 1 6 |

–0,78 |

–0,27 |

|

М 1 4 |

0,56 |

0,47 |

|

М24 |

0,53 |

0,45 |

|

Dtc М 1 |

–0,30 |

0,75 |

|

Dw М 1 |

–0,60 |

–0,02 |

Таблица 4. Статистические нагрузки на признаки в составе первых двух факторов (группы эпох неолита и бронзы)

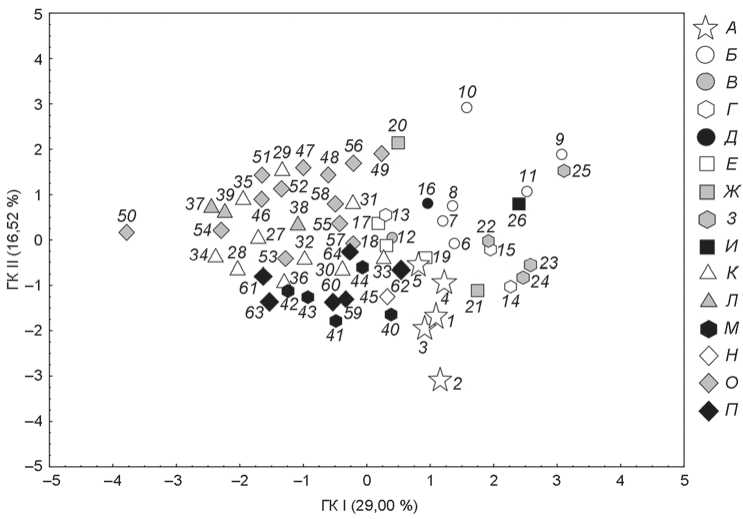

При сопоставлении каменских и большеречен-ских серий с популяциями эпохи неолита и бронзы (рис. 2) первые две ГК описывают примерно 45 % общей изменчивости. ГК I (29 %) дифференцирует группы с повышенным количеством восточных признаков (положительное поле) и серии с усиленным редукционным комплексом (отрицательно е поле), ГК II (16,52 %) - группы с высокой частотой встре-

Рис. 2 . Распределение одонтологических серий большереченской культуры Новосибирского Приобья, каменской лесостепного Алтая и групп неолита и бронзового века Евразии в пространстве первых двух главных компонент.

А - Новосибирское Приобье: 1 - Верх-Сузун-5, 2 - Быстровка-1, 3 - Быстровка-2, 4 - Быстровка-3, 5 - сборная серия (данные автора); Б - неолит юга Западной Сибири: 6-8 - среднеиртышская культура ( 6 - Венгерово-2а, 7 - Протока-1, 8 - Сопка-2/1), 9 , 10 - кузнецко-алтайская культура ( 9 - Солонцы-5, 10 - Усть-Иша, Лебеди-2, Васьково-4), 11 - большемысская культура (Иткуль) [Зубова, Чикишева, 2015а]; В - эпоха раннего металла Барабинской лесостепи: 12 - усть-тартасская культура; Г - ранний бронзовый век Обь-Иртышского междуречья, одиновская культура: 13 - Сопка-2 [Чикишева, 2012], 14 - Преображенка-6, 15 - Тартас-1 [Зубова, Чикишева, Молодин, 2016]; Д - ранний бронзовый век Барабинской лесостепи: 16 - кротовская культура (Сопка-2); Е -период развитой бронзы Барабинской лесостепи, позднекротовская культура: 17 - Сопка-2 [Чикишева, 2012], 18 - Черноозерье I, 19 - Боровянка-17; Ж - период развитой бронзы Омского Прииртышья: 20 - Ростовка, 21 - Окунево-7 [Зубова, 2014]; З - эпоха бронзы Хакасско-Минусинской котловины, окуневская культура: 22 - Верх-Аскиз, 23 - Уйбат-5 [Зубова, 2013б], 24 - Черновая VIII [Зубов, 1980], 25 - Итколь [Зубова, 2013б]; И - бронзовый век Горного Алтая: 26 - каракольская культура [Чикишева, 2012]; К - период развитой бронзы юга Западной Сибири: 27-35 - федоровская культура Кузнецкой котловины ( 27 - Титово-2, 28 -Чудиновка-1, 29 - Танай-12), Томского ( 30 ) и Новосибирского ( 31 ) Приобья, лесостепного Алтая ( 32 , 33 ), Барабинской лесостепи ( 34 - Преображенка-3, 35 - Абрамово-4, Сопка-2, Венгерово-1, Гришкина Заимка, Вахрушево-5 [Зубова, 2014]), 36 - андроновская культура Горного Алтая [Тур, 2009]; Л - эпоха развитой бронзы Омского Прииртышья и Казахстана, алакульская культура: 37 -Ермак-4 [Зубова, 2014], 38 - Тасты-Бутак, 39 - Майтан, Нуртай, Лисаковский [Зубова, 2011]; М - бронзовый век Южного Урала: 40 - синташтинская культура, 41 - ее приуральский вариант, 42 - петровская культура, 43 - памятники срубно-алакульского типа, 44 - алакульская культура [Китов, 2011]; Н - эпоха развитой бронзы Хакасско-Минусинской котловины: 45 - карасукская культура [Рыкушина, 2007]; О - поздний бронзовый век юга Западной Сибири: 46-53 - ирменская культура Кузнецкой котловины ( 46 -Журавлево-1-4, 47 - Заречное-1, 48 - Танай-2, -7, 49 - Ваганово-2), Томского ( 50 ) и Новосибирского ( 51 ) Приобья, лесостепного Алтая ( 52 ), Барабинской лесостепи ( 53 ), 54-56 - пахомовская культура Тюменского Притоболья ( 54 ), Барабинской лесостепи ( 55 -Старый Сад, 56 - Преображенка-3, Гришкина Заимка, Сопка-2, Протока), 57 - еловская культура Томского Приобья, 58 - корчаж-кинская культура Кузнецкой котловины [Зубова, 2014]; П - эпоха раннего железа лесостепного Алтая, каменская культура: 59 -Масляха-1, 60 - Новотроицкое-1, -2, 61 - Камень-2, 62 - Рогозиха-1, 63 - Объездное-1, 64 - Кирилловка-3 [Лейбова, Тур, 2020].

чаемости дистального гребня тригонида М1 (положительное поле) и серии с высокими частотами коленчатой складки метаконида М1 (отрицательное поле).

В целом большереченские группы здесь распределены более компактно (рис. 2), чем на графике с сериями раннего железного века (см. рис. 1). Они расположились в области положительных координат первого фактора и отрицательных второго. В этой области находятся все автохтонные сибирские группы неолита и бронзового века.

Серии из могильников Верх-Сузун-5 и Быстров-ка-2 располагаются между совокупностью окуневского и одиновского населения Западной Сибири и носителями синташтинской культуры Южного Урала. Сближение с одиновцами может свидетельствовать о возможном унаследовании большереченцами от них некоторых черт южной направленности [Зубова, Чи-кишева, Молодин, 2016]. Серия из могильника Бы-стровка-1 обособлена от остальных, лишь немного тяготея к группам из Верх-Сузуна-5 и Быстровки-2. Серия из могильника Быстровка-3 располагается на графике между двумя небольшими совокупностями, одна из которых образована окуневскими и двумя западносибирскими группами (Преображенка-6, Окунево-7), а вторая – сборной большереченской серией и позднекротовской группой из Боровянки-17. Последние две серии в большей мере тяготеют к области нулевых координат обоих факторов, где располагаются носители каменской культуры из Рогозихи-1 и андроновской (федоровской) из Рублево-8, а также усть-тартасская и позднекротовская (Черноозерье I) группы (рис. 2).

Почти все каменские серии лесостепного Алтая находятся в поле с европеоидным населением Южного Урала и Казахстана и андроновскими (федоровскими) группами юга Западной Сибири (рис. 2). Это подтверждает вывод Н.А. Лейбовой о том, что в процессе их формирования бóльшую роль сыграло европеоидное население юго-западных территорий. Но здесь также выделяются две серии – из могильников Рого-зиха-1 и Кирилловка-3. Они в большей мере тяготеют к западно-сибирским группам, что закономерно, т.к. исследователями раннее отмечалось преобладание монголоидных черт в этих двух сериях [Лейбова, Тур, 2020, с. 182]. Можно предполагать различное формирование антропологического состава части каменских популяций лесостепного Алтая и большереченских групп Новосибирского Приобья.

Заключение

Синтез результатов археологического и антропологического изучения проблемы позволяет подробно рассматривать процессы, происходившие в Верхнем

Приобье в эпоху раннего железа. Так, по данным археологии зафиксировано широкое распространение здесь материально-культурных черт саков и сарматов. Но в лесостепном Алтае это проявилось сильнее [Могильников, 1997, с. 4–8], чем на территории Новосибирского Приобья [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 104]. Возник вопрос о существовании прямого влияния саков и сарматов на население региона и необходимости выделения новой культуры – каменской. Результаты антропологического исследования племен лесостепного Алтая позволили зафиксировать их связь с юго-западными мигрантами. Судя по всему, местное население находилось в прямом контакте с саками и сарматами, под влиянием которых происходила трансформация его культурных традиций и антропологического состава. Более северные, боль-шереченские, племена, населявшие Верхнее Приобье, восприняли значительно меньше культурных черт, что, по мнению Т.Н. Троицкой, объясняется либо опосредованным взаимодействием групп, либо очень эпизодическими их контактами [Там же]. Судя по данным археологии, большереченцы поддерживали торговые связи с соседями. Это и обусловило проникновение некоторых инородных черт в их материальную культуру [Там же; Полосьмак, 1987, с. 101–102].

Результаты изучения одонтологических материалов из могильников эпохи раннего железного века Новосибирского Приобья подтверждают и расширяют данную концепцию. Анализ главных компонент показал, что формирование большереченских племен не связано с миграцией саков и сарматов, которая обошла эту территорию стороной. Их антропологический состав сформировался на основе местных сибирских популяций предшествующих эпох. Если мигрантные группы и оказали какое-то влияние на большеречен-цев, что отмечается в их материальной культуре [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 104], то оно было лишь опосредованным. По-видимому, это происходило через контакты с западно-сибирскими популяциями, а именно с носителями саргатских традиций на западе и каменских – на юге. Таким образом, концепция формирования большереченских племен, предложенная еще М.П. Грязновым [1956, с. 44] и поддержанная Т.Н. Троицкой, А.П. Бородовским, Н.В. Полосьмак, нашла свое подтверждение и по результатам анализа одонтологических характеристик.

Состав большереченских групп не является полностью гомогенным. Они характеризуются промежуточной между западным и во сточным стволами морфологией, при этом в серии из могильника Бы-стровка-3 значительно повышены частоты восточных признаков и присутствуют маркеры южносибирского верхнепалеолитического комплекса [Зубова, Чикише-ва, 2015б], унаследованного от древнейших сибирских популяций и распространенного в эпохи неолита и бронзы у населения Барабинской лесостепи [Зубова, Чикишева, 2015а; Зубова, Чикишева, Молодин, 2016]. Кроме того, в сериях из могильников Верх-Сузун-5 и Быстровка-2 представлены черты южной направленности. Они, вероятно, унаследованы от одиновских популяций раннего бронзового века.

Носители каменской культуры лесостепного Алтая значительно отличаются от большереченцев. В их составе и по краниологическим, и по одонтологическим данным преобладающим является мигрантный сак-ский компонент, в то время как формирование боль-шереченских групп не связано с пришлыми племенами. Это подтверждает точку зрения, согласно которой большереченские и каменские памятники не относятся к одному и тому же населению и вряд ли стоит их объединять в единую археологическую культуру.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-49-720010. Автор выражает глубокую благодарность А.В. Зубовой за ценные замечания в процессе подготовки статьи.

Список литературы Антропологический состав большереченского населения Новосибирского Приобья эпохи раннего железа по одонтологическим материалам в контексте проблемы дифференциации каменской и большереченской культур

- Аксянова Г.А., Боброва А.И., Яковлев Я.А. Могильник Алдыган – некрополь раннего железного века кулайской культуры // Вестн. антропологии. – 2004. – Вып. 11. – C. 54–75.

- Алексеев В.П. Палеоантропология Алтая эпохи железа // СА. – 1958. – № 1. – С. 45–49.

- Багдасарова Н.А. Савроматы Юго-Западного Приаралья по материалам могильника Казыбаба // Антропологические и этнографические сведения о населении Средней Азии. – М.: Старый сад, 2000. – С. 78–112.

- Бейсенов А.З., Исмагулова А.О., Китов Е.П., Китова А.О. Население Центрального Казахстана в I тысячелетии до н.э. – Алматы: Ин-т археологии им. А.Х. Маргулана, 2015. – 188 с.

- Грязнов М.П. История древних племен верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 228 с. – (МИА; № 48).

- Дрёмов В.А. Материалы к антропологии большереченской культуры // Изв. лаборатории археологических исследований. – Кемерово, 1970. – Вып. 2. – С. 99–108.

- Зубов А.А. Одонтология: методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1968. – 200 с.

- Зубов А.А. Характеристика зубной системы в черепной серии из Окуневского могильника // Палеоантропология Сибири. – М.: Наука, 1980. – С. 9–18.

- Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. – М.: Этно- Онлайн, 2006. – 72 с.

- Зубова А.В. Одонтологические данные по проблеме происхождения носителей алакульской культуры // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2011. – № 3. – С. 143–153.

- Зубова А.В. Предварительные результаты изучения архаичной составляющей одонтологических комплексов населения Евразии эпохи неолита // Вестн. антропологии. – 2013а. – № 4. – С. 107–127.

- Зубова А.В. Состав носителей ирменской культуры Западной Сибири по одонтологическим материалам // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013б. – № 3. – С. 132–139.

- Зубова А.В. Население Западной Сибири во II тысячелетии до нашей эры (по антропологическим данным). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – 228 с.

- Зубова А.В., Чикишева Т.А. Антропологический состав неолитического населения юга Западной Сибири по одонтологическим материалам // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015а. – Т. 43, № 3. – С. 135–143.

- Зубова А.В., Чикишева Т.А. Морфологический комплекс зубов человека со стоянки Афонтова Гора II и его положение в системе одонтологической дифференциации верхнепалеолитического населения Северной Евразии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015б. – Т. 43, № 4. – С. 135–143.

- Зубова А.В., Чикишева Т.А., Молодин В.И. Первые результаты сравнительного анализа одонтологических характеристик популяций одиновской культуры: к вопросу о южных миграциях // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 292–298.

- Китов Е.П. Палеоантропология населения Южного Урала эпохи бронзы: автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 2011. – 26 с.

- Китов Е.П., Мамедов А.М. Кочевое население Западного Казахстана в раннем железном веке. – Астана: Издат. группа фил. Ин-та археологии им. А.Х. Маргулана, 2014. – 352 с.

- Китов Е.П., Тур С.С., Иванов С.С. Палеоантропология сакских культур Притяньшанья (VIII – первая половина II в. до н.э.). – Алматы: Хикари, 2019. – 300 с.

- Кишкурно М.С. Одонтологическая характеристика антропологической серии из могильника Верх-Сузун-5 раннего железного века с территории Новосибирского Приобья // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2018а. – Т. 17. – Вып. 5: Археология и этнография. – C. 137–149.

- Кишкурно М.С. Происхождение носителей каменской культуры Новосибирского Приобья по одонтологическим данным из могильника Быстровка-3 (III–I вв. до н.э.) // Camera praehistorica. – 2018б. – № 1. – С. 134–147.

- Кишкурно М.С. Одонтоскопическая характеристика серии тагарской культуры из курганного могильника Станция Казановская-1 // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 459–467.

- Кишкурно М.С., Зубова А.В. Краниология носителей верхнеобского варианта каменской культуры по материалам могильника Верх-Сузун-5 // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2015. – № 3. – С. 92–103.

- Кишкурно М.С., Слепцова А.В. Новые данные по одонтологии населения кулайской культуры Новосибирского Приобья // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2019. – № 4. – C. 140–151.

- Лейбова Н.А., Тур С.С. Одонтологические особенности населения лесостепного Алтая скифского времени // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2020. – № 4. – С. 171–186.

- Могильников В.А. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тысячелетия до н.э. – М.: ИА РАН, 1997. – 195 с.

- Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. – Новосибирск: Наука, 1987. – 143 с.

- Постникова Н.М. Одонтологическая характеристика краниологических серий Минусинской котловины // Расогенетические процессы в этнической истории. – М.: Наука, 1974. – С. 243–250.

- Рыкун М.П. Палеоантропология Верхнего Приобья эпохи раннего железа (по материалам каменской культуры). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. – 284 с.

- Рыкушина Г.В. Одонтологическая характеристика населения карасукской культуры // Вопр. антропологии. – 1977. – Вып. 57. – С. 143–154.

- Рыкушина Г.В. Материалы по одонтологии джетыасарской культуры: Грунтовые погребения могильников Косасар 2, Косасар 3, Томпакасар и Бедаикасар // Низовья Сырдарьи в древности. – М.: ИЭА РАН, 1993а. – Вып. III: Джетыасарская культура. – Ч. 2: Могильники Томпакасар и Косасар. – С. 194–205.

- Рыкушина Г.В. Одонтологическая характеристика черепов из склепов джетыасарской культуры (Алтынасар 4, Томпакасар, Косасар 3) // Низовья Сырдарьи в древности. – М.: ИЭА РАН, 1993б. – Вып. II: Джетыасарская культура. – Ч. 1: Склепы. – С. 243–252.

- Рыкушина Г.В. Палеоантропология карасукской культуры. – М.: Старый сад, 2007. – 198 с.

- Сегеда С.П. Ранние сарматы Южного Приуралья по данным одонтологии (на материалах могильника Лебедевка) // Древности Лебедевки (VІ–ІІ вв. до н.э.). – М.: Вост. лит., 2006. – С. 155–159.

- Слепцова А.В. Происхождение населения Западной Сибири раннего железного века по данным одонтологии // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2021. – № 4. – С. 163–175.

- Слепцова А.В., Юдакова В.С. К вопросу о происхождении носителей кашинской культуры Западной Сибири раннего железного века (данные археологии и одонтологии) // Camera praehistorica. – 2021. – № 2. – С. 106–123.

- Суворова Н.А. Одонтологическая характеристика ранних кочевников Южного Приуралья по материалам могильника Покровка 10 (предварительное сообщение) // Степное население Южного Приуралья в позднесарматское время: по материалам могильника Покровка 10. – М.: Вост. лит., 2008. – С. 87–95.

- Троицкая Т.Н., Бородовский А.П. Большереченская культура лесостепного Приобья. – Новосибирск: Наука, 1994. – 184 с.

- Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Скифо-сибирский мир. – Новосибирск: Гео, 2007. – 142 с.

- Тур С.С. Одонтологическая характеристика населения андроновской культуры Алтая // Изв. Алт. гос. ун-та. – 2009. – № 4. – С. 228–236.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 468 с.