Антропологический состав неолитического населения юга Западной Сибири по одонтологическим материалам

Автор: Зубова А.В., Чикишева Т.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена обсуждению на одонтологическом материале состава носителей кузнецко-алтайской, больше- мысской и среднеиртышской археологических культур. Выявлено присутствие как минимум трех компонентов. Первый, ярче всего представленный у обитателей Барабинской лесостепи, восходит к древнейшему населению Западной Сибири эпохи верхнего палеолита. Второй, доминирующий в одонтологическом материале кузнецко-алтайской и большемысской культур, связан с древними монголоидными популяциями Циркумбайкальского региона. Третий компонент, представленный преимущественно в серии из могильника Венгерово-2а, вероятно, имел общий генезис с мезолитическим населением севера Восточной Европы.

Одонтология, неолит, кузнецко-алтайская, большемысская, среднеиртышская культуры, западная сибирь, алтае-саянское нагорье, барабинская лесостепь

Короткий адрес: https://sciup.org/145145713

IDR: 145145713 | УДК: 572.77 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.116-127

Текст научной статьи Антропологический состав неолитического населения юга Западной Сибири по одонтологическим материалам

В статье рассматриваются одонтологические особенно сти носителей археологических культур нео-литиче ской эпохи, ареалы которых локализованы на территории, относящейся к двум физико-географическим странам евразийского материка – южной периферии Западно-Сибирской равнины и северной Алтае-Саянского нагорья. Эта область в контексте антропологических и археологических исследований может быть названа южным регионом Западной Сибири [Чикишева, 2012, с. 21]. В физической географии под регионом понимается значительная

Таблица 1. Датировка и культурная принадлежность использованных материалов

|

Памятник |

Культура |

Радиоуглеродные даты |

Район |

|

Сопка-2/1 |

Среднеиртышская |

7 235 ± 100 л.н. [Марченко, 2009] |

Барабинская лесостепь |

|

Корчуган-1а |

» |

6 740 ± 100 л.н. [Там же] |

То же |

|

Протока-1 |

» |

6 200 ± 80, 6 335 ± 200, 5 450 ± 200 л.н. [Там же] |

» |

|

Венгерово-2а |

? |

5363–5301, 5358–4864 гг. до н.э. [Молодин и др., 2012] |

» |

|

Иткуль (Костенкова Из- |

Большемысская |

5081–4443, 4557–4040, 5083–4516 гг. до н.э. [Ма- |

Барнаульское При- |

|

бушка, Большой Мыс) |

рочкин, 2014] |

обье |

|

|

Солонцы-5 |

Кузнецко-алтайская |

4850–4502 гг. до н.э. [Там же] |

Северные предгорья Алтая |

|

Усть-Иша |

» |

4333–3639, 4072–3637 гг. до н.э. [Там же] |

То же |

|

Лебеди-2 |

» |

Нет данных |

Кузнецкая котловина |

|

Васьково-4 |

» |

То же |

То же |

Таблица 2. Одонтологические признаки, использованные для анализа

Располагая репрезентативным одонтологическим материалом неолитической эпохи из трех провинций южного региона Западной Сибири – Барабинской лесостепи, Кузнецкой котловины, Приобского плато (Барнаульско-Бийское Приобье), мы использовали его для анализа степени сопряженности процессов антропологической (одонтологической) и культурной дифференциации связанного с ним населения. Памятники, из которых происходят одонтологические серии, отно сятся к нескольким археологическим культурам. Ареалы этих культур выходят за границы географических провинций и накладываются друг на друга, поэтому вопрос о культурной принадлежности тех или иных некрополей или единичных погребений не всегда решается однозначно. Ранее были опубликованы сведения о суммарных одонтологических сериях из Барабинской лесостепи, северных предгорий Алтая и Кузнецкой котловины. К ним

мы добавили новые данные, полученные в результате изучения палеоантропологических коллекций из раскопок последних лет, и разделили суммарные серии [Там же, табл. 14, 15] в соответствии с их принадлежностью к отдельным некрополям или к типологически и территориально близким погребальным комплексам, а также в некоторых случаях исключили сведения об индивидах с сильно стертыми зубами.

Материалы и методы

В основу исследования положены одонтологические серии из девяти могильников (табл. 1), обследованные по программе, в которой учитывались не только признаки, дифференцирующие одонтологические комплексы по вектору запад – восток, но и маркеры невысокой таксономической значимости, позволяющие реконструировать популяционные связи населения на уровне небольших географических районов (табл. 2). Подсчет частот признаков выполнялся для суммарных серий, включающих всех погребенных без разделения по половозрастной принадлежности. При этом использовался метод индивидуального счета, когда каждый индивид, для которого возможно определить наличие или отсутствие признака, учитывался как одна единица наблюдения, вне зависимости от количества у него доступных для определения зубов.

Сопоставление результатов, полученных для отдельных серий, проводилось методом главных компонент с использованием программы «Statistica for Windows», version 6.0. Статистический анализ выполнялся на основе тригонометрически преобразованных частот семи признаков: лопатообразности верхних резцов, бугорка Карабелли на верхних пер-

вых молярах, шести- и четырехбугорковых нижних первых моляров, четырехбугорковых нижних вторых моляров, дистального гребня тригонида и коленчатой складки метаконида.

Результаты и обсуждение

Морфологические особенности одонтологических серий из комплексов Барабинской лесостепи. Были изучены четыре одонтологические серии, происходящие из могильников Сопка-2/1, Протока-1, Корчуган-1а, Венгерово-2а (см. табл. 1). Большинство калиброванных радиоуглеродных дат, полученных для этих памятников, попадает в интервал от второй половины VII до конца V тыс. до н.э., из них наиболее ранняя (в пределах второй половины VII – начала VI тыс. до н.э.) относится к погр. 68 некрополя Сопка-2/1 [Молодин, 2001, с. 117; Марченко, 2009]. Комплекс захоронений на могильнике Протока-1 мог формироваться в два этапа – в по след-ней трети VI и в середине V тыс. до н.э. [Марченко, 2009]. Корчуган-1а датируется второй четвертью – серединой VI тыс. до н.э. [Там же]. Две даты, полученные для погребального комплекса Венгерово-2а, позволяют отнести его к первой половине VI – концу V тыс. до н.э. [Молодин и др., 2012].

Вопрос о культурной принадлежности памятников решается на сегодняшний день следующим образом. В.И. Молодин обосновывает сложный состав культур на территории Барабы, отражавшийся здесь в синтезе их элементов. Однако все культурные традиции исследователь рассматривает в рамках одной историко-культурной общности, ареал которой простирался от Зауралья до Приобья. По его мнению, памятники Сопка-2/1 и Корчуган-1а сходны с комплексами верхнеобской неолитической культуры [Молодин, 2001, с. 26–27]. Н.В. Полосьмак, исследовавшая могильник Протока-1, относит его к среднеиртышской культуре и констатирует единокультурность неолитических погребений памятников Протока-1 и Соп-ка-2/1, подчеркивая северо-западную направленность культурных связей оставившего их населения [По-лосьмак и др., 1989, с. 91]. Сходство краниологических серий из двух могильников подтверждает эту концепцию. Черепа с памятника Корчуган-1а сходны с таковыми носителей кузнецко-алтайской культуры Приобского плато, в частности из могильника Усть-Иша [Молодин, Чикишева, 1996].

Погребальный комплекс Венгерово-2а по конструкции земляных сооружений и вторичному характеру погребений наиболее близок к могильнику Протока-1, а по орнаментации керамической посуды – к материалам поселения Автодром-2/1 [Молодин и др., 2011], относящимся к артынской поздненеолитиче- ской традиции [Бобров, Марочкин, 2011а, б]. Изучение антропологических находок, полученных в первый год раскопок Венгерова-2а, показало их сходство по комплексу краниометрических и остеометриче-ских показателей с таковыми из Протоки-1 [Чикише-ва, Зубова, Поздняков, 2011]. Последующие два года археологических исследований памятника (2012– 2013) существенно обогатили палеоантропологическую коллекцию, и стало очевидно, что популяция, оставившая здесь захоронения, была отнюдь не однородна по антропологическому составу (неопубликованные данные Д.В. Позднякова, Т.А. Чикишевой и А.В. Зубовой).

Что касается одонтологических характеристик неолитического населения, оставившего погребальные комплексы в Барабинской лесостепи, то они заметно отличаются в разных группах в зависимости от их культурной принадлежности. В наиболее ранней серии из Сопки-2/1 (табл. 3) отсутствовала лингвальная и вестибулярная лопатообразность верхних центральных резцов, хотя все латеральные имели хорошо развитые краевые гребни лингвальной поверхности. На верхних первых молярах не встречались дополнительные бугорки, присутствовал косой гребень и одонтоглифический вариант 1Pr(II). Гипоконус вторых моляров редуцирован слабо. На нижней челюсти понижена частота сложных (многобугорковых) форм премоляров. Часто встречаются шестибугорковые первые моляры и отсутствуют четырехбугорковые. Вторые моляры с четырьмя и пятью бугорками представлены в равной степени. Все первые моляры имеют «Y»-узор коронки, на вторых наблюдаются только варианты «+» и «Х». В серии не встречен протости-лид, повышена частота ямок протостилида, на единственном образце отмечено увеличение цингулюма. Ход второй борозды метаконида удалось установить только в одном случае, когда она впадала в фиссуру III. Один раз зафиксирован tami. Часто встречается дистальный гребень тригонида. Коленчатая складка метаконида отсутствует.

Практически аналогичный комплекс признаков был зафиксирован в серии из могильника Протока-1 (табл. 3). Здесь также не обнаружена лопатообраз-ность верхних медиальных резцов при повышенной частоте признака на латеральных зубах. Крайне редко встречается дополнительный дистальный бугорок на верхних молярах, отсутствует бугорок Карабелли и косой гребень. Процент верхних вторых моляров с сильно редуцированным гипоконусом еще ниже, чем в серии из Сопки-2/1, также как и многобугорковых нижних премоляров. На первых молярах нижней челюсти повышена частота шестого бугорка, в одном случае отмечена передняя ямка. Отсутствуют грацильные формы этих зубов. В отличие от серии из Сопки-2/1, на первых нижних молярах встречен

Таблица 3. Частоты важнейших одонтологических признаков у неолитического населения Западной Сибири

|

Признак |

Венгерово-2а |

Протока-1 |

Сопка-2/1 |

Корчуган-1а |

Солонцы-5 |

Усть-Иша, Лебеди-2, Васьково-4 |

Иткуль |

|||||||

|

n ( N ) |

% |

n ( N ) |

% |

n ( N ) |

% |

n ( N ) |

% |

n ( N ) |

% |

n ( N ) |

% |

n ( N ) |

% |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

Верхняя челюсть |

||||||||||||||

|

Лопатообразность (2 + 3) I1 |

4 (10) |

40,0 |

0 (2) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

1 (2) |

50,0 |

3 (3) |

100,0 |

4 (4) |

100,0 |

3 (3) |

100,0 |

|

Лопатообразность (1) I1 |

5 (10) |

50,0 |

0 (2) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

0 (3) |

0,0 |

0 (4) |

0,0 |

0 (3) |

0,0 |

|

Лопатообразность (2 + 3) I2 |

8 (10) |

80,0 |

3 (4) |

75,0 |

2 (2) |

100,0 |

2 (2) |

100,0 |

4 (4) |

100,0 |

6 (6) |

100,0 |

3 (3) |

100,0 |

|

Вестибулярная лопато-образность I1 |

1 (10) |

10,0 |

0 (1) |

0,0 |

- |

- |

- |

- |

0 (4) |

0,0 |

1 (2) |

50,0 |

2 (4) |

50 |

|

Вестибулярная выпуклость I1 |

0 (10) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

- |

- |

- |

- |

1 (4) |

25 |

0 (2) |

0,0 |

0 (4) |

0,0 |

|

Дополнительный дистальный гребень Св |

3 (9) |

33,3 |

0 (4) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

- |

- |

0 (2) |

0,0 |

3 (3) |

100,0 |

1 (1) |

100,0 |

|

Дополнительный мезиальный гребень Св |

0 (9) |

0,0 |

0 (4) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

- |

- |

0 (2) |

0,0 |

0 (3) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

|

Дополнительный дистальный бугорок М1 |

8 (12) |

66,7 |

1 (11) |

9,09 |

0 (5) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

3 (5) |

60,0 |

0 (5) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

|

Бугорок Карабелли М1 |

3 (14) |

21,4 |

0 (11) |

0,0 |

0 (5) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

1 (5) |

20,0 |

0 (6) |

0,0 |

0 (5) |

0,0 |

|

Бугорок Карабелли М2 |

0 (12) |

0,0 |

0 (8) |

0,0 |

0 (5) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

0 (5) |

0,0 |

0 (6) |

0,0 |

0 (5) |

0,0 |

|

Косой гребеньМ1 |

2 (9) |

22,2 |

3 (6) |

50,0 |

1 (2) |

50,0 |

- |

- |

1(3) |

33,3 |

1 (2) |

50,0 |

0 (1) |

0,0 |

|

Метаконулюс М1 |

1 (5) |

20,0 |

0 (8) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

- |

- |

0 (3) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

- |

- |

|

Цингулюм М1 |

0 (12) |

0,0 |

0 (11) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

- |

- |

0 (3) |

0,0 |

0 (8) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

|

fa M1 |

0 (8) |

0,0 |

0 (9) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

- |

- |

0 (3) |

0,0 |

- |

- |

- |

- |

|

fp M1 |

0 (11) |

0,0 |

0 (8) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

- |

- |

0 (3) |

0,0 |

- |

- |

0 (4) |

0,0 |

|

Редукция гипоконуса (4-) М1 |

0 (16) |

0,0 |

1 (12) |

8,33 |

0 (6) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

1 (7) |

14,3 |

0 (7) |

0,0 |

0 (5) |

0,0 |

|

Редукция гипоконуса (3, 3+) М1 |

0 (16) |

0,0 |

0 (12) |

0,0 |

0 (6) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

0 (7) |

0,0 |

0 (7) |

0,0 |

0 (5) |

0,0 |

|

Редукция гипоконуса (4-) М2 |

8 (12) |

66,7 |

4 (10) |

40,0 |

1 (6) |

16,7 |

0 (2) |

0,0 |

5 (7) |

71,43 |

2 (6) |

33,3 |

3 (5) |

60,0 |

|

Редукция гипоконуса (3, 3+) М2 |

6 (12) |

50,0 |

1 (10) |

10,0 |

1 (6) |

16,7 |

2 (2) |

100,0 |

2 (7) |

28,6 |

3 (6) |

50,0 |

3 (5) |

60,0 |

|

Нижняя челюсть |

||||||||||||||

|

Дополнительный дистальный гребень Сн |

4 (8) |

50,0 |

0 (4) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

- |

- |

- |

- |

1 (2) |

50,0 |

0 (1) |

0,0 |

|

Дополнительный мезиальный гребень Сн |

0 (8) |

0,0 |

0 (4) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

- |

- |

- |

- |

0 (2) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

|

Форма Р 1 (1-2) |

7 (10) |

70,0 |

12 (12) |

100,0 |

3(3) |

100 |

1 (1) |

100,0 |

1 (1) |

100,0 |

6 (6) |

100,0 |

1 (1) |

100,0 |

|

Форма Р 1 (4-5) |

1 (10) |

10,0 |

0 (12) |

0,0 |

0 (3) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

0 (6) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

|

Форма Р2 (1-2) |

0 (9) |

0,0 |

8 (14) |

57,14 |

1 (4) |

25,0 |

0 (2) |

0,0 |

1 (1) |

100 |

3 (6) |

50,0 |

0 (1) |

0,0 |

|

Форма Р2 (4-5) |

8 (8) |

100,0 |

6 (14) |

42,86 |

3 (4) |

75,0 |

0 (2) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

2 (6) |

33,3 |

0 (1) |

0,0 |

|

6М 1 |

3 (14) |

21,4 |

6 (19) |

31,58 |

1 (4) |

25,0 |

0 (2) |

0,0 |

2 (5) |

40,0 |

0 (6) |

0,0 |

1 (2) |

50,0 |

|

4М 1 |

0 (14) |

0,0 |

0 (19) |

0,0 |

0 (4) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

0 (5) |

0,0 |

0 (6) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

|

(+)М 1 (4-6) |

0 (14) |

0,0 |

7 (18) |

38,89 |

0 (4) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

0 (5) |

0,0 |

1 (6) |

16,7 |

- |

- |

|

(Х)М 1 (4-6) |

1 (14) |

7,1 |

2 (18) |

11,11 |

0 (4) |

0,0 |

1 (2) |

50,0 |

2 (5) |

40,0 |

1 (6) |

16,7 |

- |

- |

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

4М 2 |

10 (11) |

90,9 |

14 (23) |

60,87 |

2 (4) |

50,0 |

1 (2) |

50,0 |

2 (3) |

66,7 |

3 (7) |

42,86 |

1 (2) |

50,0 |

|

5М 2 |

4 (11) |

36,4 |

9 (23) |

39,13 |

2 (4) |

50,0 |

2 (2) |

100,0 |

1 (3) |

33,3 |

4 (7) |

57,14 |

0 (2) |

0,0 |

|

(Y)М 2 |

2 (11) |

18,2 |

5 (23) |

21,74 |

0 (4) |

0,0 |

1 (2) |

50,0 |

0 (3) |

0,0 |

3 (7) |

42,86 |

0 (2) |

0,0 |

|

3YМ 2 |

0 (11) |

0,0 |

0 (23) |

0,0 |

0 (4) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

0 (3) |

0,0 |

0 (7) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

|

(+)М 2 |

2 (11) |

18,2 |

7 (23) |

30,43 |

1 (4) |

25,0 |

1 (2) |

50,0 |

1 (3) |

33,3 |

0 (7) |

14,3 |

1 (2) |

50,0 |

|

(Х)М 2 |

7 (11) |

63,6 |

14 (23) |

60,87 |

3 (4) |

75,0 |

1 (2) |

50,0 |

3 (3) |

100 |

4 (7) |

57,14 |

1 (2) |

50,0 |

|

Цингулюм М1 |

1 (13) |

7,69 |

3 (15) |

20,0 |

1 (2) |

50,0 |

– |

– |

0 (4) |

0,0 |

1 (2) |

50,0 |

0 (3) |

0,0 |

|

fa M 1 |

3 (7) |

42,86 |

1 (14) |

7,14 |

0 (2) |

0,0 |

– |

– |

0 (2) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

– |

– |

|

fp M 1 |

1 (8) |

12,5 |

0 (15) |

0,0 |

0 (2) |

0,0 |

– |

– |

0 (2) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

– |

– |

|

Протостилид (2–5) М1 |

1 (13) |

7,7 |

0 (23) |

0,0 |

0 (4) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

0 (5) |

0,0 |

0 (7) |

0,0 |

0 (3) |

0,0 |

|

Ямка протостилида |

10 (13) |

76,9 |

4 (23) |

17,39 |

2 (4) |

50,0 |

0 (1) |

0,0 |

2 (5) |

40,0 |

3 (7) |

42,86 |

2 (3) |

66,7 |

|

Tami M1 |

1 (14) |

7,1 |

1 (23) |

4,35 |

1 (4) |

25,0 |

0 (1) |

0,0 |

0 (5) |

0,0 |

1 (6) |

16,7 |

0 (4) |

0,0 |

|

Дистальный гребень тригонида М1 |

4 (13) |

30,8 |

8 (18) |

44,44 |

2 (4) |

50,0 |

0 (1) |

0,0 |

2 (4) |

50,0 |

1 (3) |

33,3 |

0 (2) |

0,0 |

|

Эпикристид |

0 (13) |

0,0 |

0 (18) |

0,0 |

0 (4) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

0 (4) |

0,0 |

1 (3) |

33,3 |

0 (2) |

0,0 |

|

Коленчатая складка метаконида М1 |

1 (7) |

14,7 |

0 (5) |

0,0 |

0 (3) |

0,0 |

– |

– |

0 (3) |

0,0 |

0(2) |

0,0 |

0 (1) |

0,0 |

|

2med(II) |

0 (5) |

0,0 |

2 (4) |

50 |

– |

– |

– |

– |

1 (1) |

100,0 |

– |

– |

– |

– |

|

2med(III) |

5 (5) |

100 |

2 (4) |

50 |

– |

– |

– |

– |

0 (1) |

0,0 |

– |

– |

– |

– |

|

Затек эмали (4–6) М2 |

10 (12) |

83,3 |

14 (22) |

63,64 |

2 (5) |

40,0 |

1 (2) |

50,0 |

2 (5) |

40,0 |

5 (8) |

62,5 |

2 (3) |

66,7 |

Примечание: n – количество случаев наблюдаемого признака, N – число изученных образцов. Учитывались мужчины, женщины, дети и индивиды, пол которых установить не удалось.

узор не только «Y», но и «+», «Х». Отмечено почти 40 % пятибугорковых нижних вторых моляров, на которых чаще всего наблюдается «Х»-узор, реже – «+» и «Y». Протостилид отсутствует, ямка протостилида встречается реже, чем в серии из Сопки-2/1, отмечены варианты увеличенного цингулюма на нижних первых молярах. Частота tami умеренная, дистального гребня тригонида – повышена, коленчатая складка метаконида не зафиксирована. Одонтоглифические варианты 2med(II) и 2med(III) представлены в равной степени.

В могильнике Корчуган-1а одонтологический материал сохранился только у двух индивидов (табл. 3). У одного из них отмечена лопатообразность верхних центральных резцов, у обоих – развитые маргинальные гребни лингвальной поверхности на латеральных резцах. Дополнительные бугорки верхних моляров, также как и в двух других сериях, отсутствуют, вторые верхние моляры в обоих случаях заметно редуцированы. Строение всех нижних премоляров умеренно дифференцированное (балл 3), при котором лингвальный отдел зуба не имеет собственной вершины. Шести- и четырехбугорковые формы нижних первых моляров отсутствуют. Узор коронки этих зубов в одном случае «Х», в другом – «+». У обоих погребенных отмечены пятибугорковые нижние вто- рые моляры, но у одного наблюдается асимметрия по данному признаку, когда с одной стороны челюсти зуб имеет пять бугорков, а с другой – четыре. Узор коронки такой же, как у первых моляров. Протости-лид, ямка протостилида, дистальный гребень триго-нида, эпикристид, tami отсутствуют. Метаконид первых нижних моляров в обоих случаях был стерт, так что установить наличие или отсутствие коленчатой складки не удалось.

Серия из могильника Венгерово-2а заметно отличается от трех предыдущих (табл. 3). Прежде всего, здесь чаще встречается лопатообразность верхних центральных резцов, практиче ски отсутствующая в других одонтологических материалах из Барабин-ской лесостепи, и отмечен один случай вестибулярной лопатообразности. На клыках верхней челюсти присутствуют дополнительные дистальные гребни. На верхних молярах повышена частота дополнительных дистальных бугорков и бугорка Карабелли, также отсутствующих в остальных сериях. Часто наблюдается косой гребень. Редукция гипоконуса вторых моляров здесь заметно выше, чаще встречаются дополнительные дистальные гребни на нижних клыках и сложные формы нижних вторых премоляров. Шестой бугорок и дистальный гребень тригонида на первых молярах нижней челюсти наблюдаются при- мерно с той же частотой, что и в сериях из Сопки-2/1 и Протоки-1, заметно чаще встречаются ямка прото-стилида, передние и задние ямки нижних моляров. Наиболее важной особенностью одонтологических материалов из Венгерова-2а является присутствие коленчатой складки метаконида, не зафиксированной в других сериях (табл. 3). Кроме того, со стопроцентной частотой представлен фен 2med(III) и ни разу не встречен вариант 2med(II) на нижних первых молярах.

Морфологические особенности одонтологических серий из комплексов Кузнецкой котловины и Приобского плато (Барнаульско-Бийского При-обья). Одонтологические серии из погребальных комплексов Барнаульско-Бийского Приобья (Усть-Иша, Иткуль, Солонцы-5) и Кузнецкой котловины (Лебеди-2, Васьково-4) мы рассматриваем в одном разделе по двум причинам. Во-первых, обе географические провинции входят в ареал кузнецко-алтайской культуры. Во-вторых, малочисленность наблюдений на черепах из Кузнецкой котловины обусловливает необходимость объединения серий по критерию археологической культуры, а не территории. Принадлежность всех этих погребальных комплексов к кузнецко-алтайской культуре практически общепризнана [Ани-кович, 1969; Окладников, Молодин, 1978; Бобров, 1990; Молодин, 1999; Кунгурова, 2005, с. 123]. Спорный статус имеет только могильник Иткуль, который Ю.Ф. Кирюшин относит к энеолитической больше-мысской культуре [2002, с. 16].

Данные радиоуглеродного датирования имеются для погребальных комплексов Барнаульско-Бийского Приобья. Самые ранние калиброванные даты, в пределах с конца VI до первой половины V тыс. до н.э., получены для могильника Иткуль (Большой Мыс) [Марочкин, 2014, с. 7]. К чуть более позднему времени относятся Солонцы-5, датируемые первой половиной V тыс. до н.э. Самым поздним является могильник Усть-Иша с датами в диапазоне от последней трети V до первой трети IV тыс. до н.э. [Там же, с. 133]. Для неолитических комплексов Кузнецкой котловины, одонтологические материалы из которых использовались нами, данные радиоуглеродного датирования отсутствуют. Мы предполагаем их синхронность памятникам Барнаульско-Бийского Приобья на основании культурной принадлежности.

Комбинация краниологических особенностей носителей кузнецко-алтайской культуры и группы, оставившей могильник Иткуль, является результатом смешения нескольких антропологических компонентов, связанных как с автохтонным пластом, так и с неолитическим населением Циркумбайкальского региона [Чикишева, 2012, с. 180]. На черепах из Кузнецкой котловины сильнее выражена монголоидная основа [Там же, с. 48]. В популяции из Солонцов-5 улавли- вается компонент, связанный с населением северных предгорий Саян (Красноярско-Канской лесостепи, Минусинской котловины) и Горного Алтая [Кунгурова, Чикишева, 2002; Чикишева, 2012, с. 47].

Характеристику одонтологических особенностей начнем с серии из погребений у оз. Иткуль (табл. 3). Здесь зафиксирована стопроцентная лопатообраз-ность верхних медиальных и латеральных резцов, в половине случаев сопровождавшаяся вестибулярной лопатообразностью медиальных зубов. На верхних клыках отмечен дополнительный дистальный гребень. На первых молярах верхней челюсти дополнительные бугорки отсутствуют, гипоконус вторых зубов данного класса в большинстве случаев заметно редуцирован. На первых нижних молярах встречается шестой бугорок, четырехбугорковые формы не зафиксированы. В серии имеются только два вторых нижних моляра, из которых один четырехбугорковый, а второй – пятибугорковый. Частота ямок протостилида повышена. Дистальный гребень тригонида и коленчатая складка метаконида отсутствуют.

Одонтологические материалы из могильников Усть-Иша, Лебеди-2, Васьково-4 объединены в одну серию (табл. 3). Она демонстрирует стопроцентную лингвальную лопатообразность верхних резцов. Вестибулярная лопатообразность отмечена у погребенных на могильнике Усть-Иша, но отсутствует в материалах из Кузнецкой котловины. У захороненных на этом же могильнике индивидов зафиксирован дополнительный дистальный гребень верхних клыков. В объединенной серии наблюдаются отсутствие дополнительных бугорков на верхних молярах и заметный уровень редукции гипоконуса на вторых зубах данного класса. В одном случае встречен косой гребень на первом верхнем моляре. В серии отсутствуют шестые бугорки и коленчатая складка метаконида, отмечены tami, дистальный гребень тригонида, эпикристид.

Одонтологический материал из могильника Солонцы-5 демонстрирует несколько иное сочетание признаков (табл. 3). При сохранении очень высокой частоты лопатообразности верхних центральных зубов здесь отсутствуют краевые гребни вестибулярной поверхно сти и встречен один случай вестибулярной выпуклости. На верхних центральных резцах присутствуют лингвальные ямки. На верхней челюсти у моляров имеются дополнительные дистальные бугорки и бугорок Карабелли, понижена частота редуцированных форм вторых зубов этого класса, отмечены одонтоглифические варианты 1Pr(III), 1Pr(fc) и тип 3 соотношения точек впадения в межбугорковую фиссуру первых борозд метаконуса и протоконуса. На первых нижних молярах часто встречается шестой бугорок, четырехбугорковые формы не зафиксированы. В серии повышена частота дисталь- ного гребня тригонида, отсутствуют tami, коленчатая складка метаконида. Довольно часто встречаются ямки протостилида при отсутствии истинных бугорков. В одном случае отмечено увеличение цингулю-ма. Из одонтоглифических признаков встречены вариант 3 соотношения точек впадения первых борозд метаконида и протоконида в межбугорковую фиссуру и фен 2med(II).

Дифференциация одонтологических комплексов. По результатам одонтоскопического анализа, в составе локальных групп неолитического населения отчетливо выделяются три комплекса признаков. Один из них был распространен в предгорьях Алтая (в Барнаульско-Бийском Приобье и Кузнецкой котловине). Его отличает стопроцентная лингвальная лопатообразность верхних центральных резцов, повышенная частота вестибулярной лопатообразности и дистального гребня тригонида, наличие шестых бугорков на нижних первых молярах и отсутствие коленчатой складки метаконида. С небольшими отклонениями по частотам отдельных признаков этот комплекс фиксируется в материалах всех могильников кузнецко-алтайской культуры. Ведущую роль в нем играют маркеры восточного одонтологического ствола. Наблюдаемая комбинация частот признаков имеет наибольшее сходство с опубликованными А. Хойсслер данными о носителях китойской культуры [Haeussler, 1996, table 76, 78] середины VI тыс. до н.э. [Радиоуглеродная хронология…, 2004, с. 52] в Прибайкалье, Забайкалье и на верхней Лене. Одонтологические характеристики представителей серовской культуры [Haeussler, 1996, table 76, 78], датируемой серединой IV тыс. до н.э. [Радиоуглеродная хронология…, 2004, с. 53], заметно от них отличаются. Судя по имеющимся на настоящий момент данным, для китойской выборки характерны экстремально высокая частота лингвальной и вестибулярной лопатообразности, средняя – бугорка Карабелли и высокая – дистального гребня тригонида. Ни у одного погребенного не зафиксированы коленчатая складка метаконида, шестибугорковые нижние первые моляры и четырехбугорковые вторые. В серовской выборке при сохранении повышенной частоты лингвальной и вестибулярной лопатообразности появляются последние три признака и заметно реже встречается дистальный гребень тригонида.

Второй одонтологический комплекс выявлен в сериях из могильников Сопка-2/1 и Протока-1 в Бара-бинской лесостепи. Он характеризуется отсутствием на верхних молярах бугорка Карабелли, высокой частотой шестых бугорков и дистального гребня триго-нида на нижних первых молярах при отсутствии их четырехбугорковых вариантов и коленчатой складки метаконида. Таксономический статус этого комплекса не однозначен. Высокая частота шестибугорковых нижних моляров и дистального гребня тригонида, являющихся маркерами во сточного одонтологического ствола, сопровождается здесь отсутствием лопатообразных резцов верхней челюсти или, с учетом малого числа наблюдений по данному признаку, резко сниженной их частотой, что в большей степени свойственно западным группам. Вопрос о генезисе такого сочетания пока остается открытым. Возможно, Барабинская лесостепь изначально заселялась популяциями, в одонтологическом комплексе которых отсутствовала лопатообразность. В определенной степени об этом могут свидетельствовать материалы верхнепалеолитического времени из южного региона Западной Сибири – Мальты, Лиственки, Афонтовой Горы II (раскопки 2014 г.). В них не обнаружены лопатообразные верхние резцы, дистальный гребень тригонида, коленчатая складка метаконида, но зафиксирован шестой бугорок на нижних первых молярах, повышенная частота которого остается характерной чертой большинства западно-сибирских неолитических серий [Zubova, 2014]. Нужно отметить, что в материалах из Барабы морфологическое сходство с верхнепалеолитическими находками проявляется не только в пониженных частотах лопато-образности и повышенных 6М1, но и в наличии ряда архаичных элементов строения коронок зубов [Зубова, 2013]. Косвенно это может свидетельствовать о более длительном сохранении генетической линии, связанной с населением эпохи верхнего палеолита, на территории Барабинской лесостепи, чем в предгорьях Алтая, где доминируют характеристики монголоидных одонтологических комплексов, сформировавшихся восточнее.

Третий комплекс признаков был зафиксирован только в серии из могильника Венгерово-2а. В нем комбинация одонтологических маркеров, обнаруженная в материалах из Сопки-2/1 и Протоки-1, дополняется средней частотой лопатообразности верхних резцов и повышенной – бугорка Карабелли и коленчатой складки метаконида. В системе одонтологической классификации, принятой для современного населения, сочетание бугорка Карабелли, коленчатой складки метаконида и несколько повышенной частоты маркеров восточного одонтологического ствола считается основной характеристикой т.н. североевропейского реликтового типа. Есть основания предполагать, что в мезо-неолитический период похожие комбинации признаков были довольно широко распространены в северных районах Евразии, но из-за отсутствия репрезентативных одонтологических серий точный ареал наблюдаемого комплекса очертить довольно сложно. В мезолитическое время североевропейский реликтовый тип представлен популяциями, оставившими захоронения на Южном Оленьем острове в Карелии и могильник Звейниеки в

Латвии [Гравере, 1977, с. 91]. Сибирские материалы, где был зафиксирован этот одонтологический тип, до сих пор относились к энеолиту, раннему и среднему периодам эпохи бронзы (неопубликованные данные А.В. Зубовой). Серия из Венгерова-2а оказалась среди них наиболее древней.

О путях проникновения носителей данного одонтологического комплекса на территорию Барабинской лесостепи пока судить сложно, поскольку между европейскими и западно-сибирскими сериями существует обширная территориальная и хронологическая лакуна. Очень осторожно можно говорить о влиянии населения лесного и лесостепного Зауралья, т.к. в материалах неолитической кошкинской культуры этого региона (поселение Мергень-6) встречены и бугорок Карабелли, и дополнительный дистальный буго-

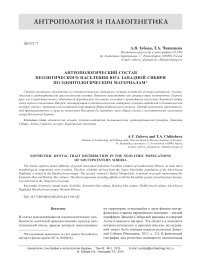

Рис. 1. Распределение мезолитических и неолитических серий Евразии в пространстве первых двух факторов.

1 – Венгерово-2а; 2 – Протока-1; 3 – Сопка-2/1; 4 – Корчуган-1а;

5 – Солонцы-5; 6 – Усть-Иша, Лебеди-2, Васьково-4; 7 – Иткуль;

8 – Ясиноватка; 9 – Никольское; 10 – Южный Олений остров; 11 – Звениеки (мезолит); 12 – Вовниги-2; 13 – Вовниги-1; 14 – Васильевка-3 (мезолит); 15 – китойская культура; 16 – серовская культура.

рок на верхних молярах (неопубликованные данные А.В. Зубовой) – признаки, характерные для серии из Венгерова-2а.

Статистический анализ. При сравнении западно-сибирских неолитических серий с восточноевропейскими и центрально-сибирскими методом главных компонент (рис. 1, табл. 4) максимальные нагрузки приходятся на признаки, дифференцирующие западный и восточный одонтологические стволы. Они формируют первый фактор, в отрицательном поле которого находятся все группы с территории Азии, а в положительном – все европейские. Промежуточное положение занимают серии из могильников Венгерово-2а и Корчуган-1а. Они располагаются на границе восточного и западного кластеров.

В европейском блоке сдвиг в восточном направлении демонстрирует только серия из мезолитического могильника на Южном Оленьем острове, в составе которой присутствует монголоидный компонент [Зубова, 2012].

Второй фактор выделяет в положительную область группы, отличающиеся от сибирских более умеренной выраженностью восточной составляющей, а от населения средней полосы Восточно-Европейской равнины более сложным набором одонтологических фенов. Максимальные нагрузки здесь приходятся на коленчатую складку метаконида, благодаря чему от европейского блока отделяются группы Прибалтики и Карелии, а от сибирской совокупности – серии из могильника Венгерово-2а и серовская.

При исключении из анализа китойских и серовских материалов распределение статистических нагрузок на признаки несколько меняется (табл. 5). В составе первого фактора высокие отрицательные нагрузки по-прежнему приходятся на лопатообраз-ность, дистальный гребень тригонида и шестибугорковые нижние первые моляры, однако нагрузка на коленчатую складку метаконида приобретает положительный знак. Во втором факторе практически

Таблица 4. Нагрузки на признаки в составе первых двух факторов при сравнении мезо-, неолитических популяций Евразии

|

Признак |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

|

Лопатообразность (2 + 3) I1 |

–0,74 |

0,02 |

|

Бугорок Карабелли М1 |

0,58 |

0,44 |

|

6М 1 |

–0,43 |

0,49 |

|

4М 1 |

0,06 |

0,57 |

|

4М 2 |

0,64 |

0,18 |

|

Дистальный гребень тригонида М1 |

–0,77 |

0,00 |

|

Коленчатая складка метаконида М1 |

–0,20 |

0,83 |

Таблица 5. Нагрузки на признаки в составе первых двух факторов при сравнении неолитического населения Западной Сибири и мезо-, неолитического Восточной Европы

|

Признак |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

|

Лопатообразность (2 + 3) I1 |

–0,60 |

0,20 |

|

Бугорок Карабелли М1 |

0,88 |

0,15 |

|

6М 1 |

–0,40 |

0,51 |

|

4М 1 |

0,18 |

0,73 |

|

4М 2 |

0,72 |

0,00 |

|

Дистальный гребень тригонида М1 |

–0,62 |

0,44 |

|

Коленчатая складка метаконида М1 |

0,41 |

0,82 |

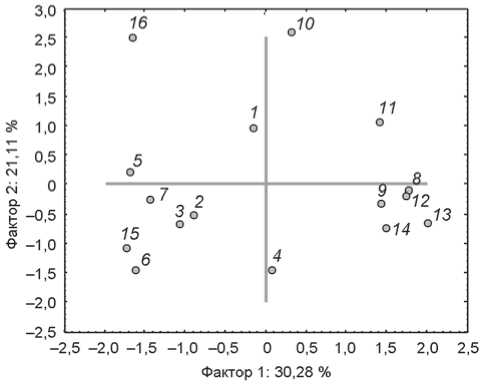

Рис. 2. Распределение западно-сибирских и восточно-европейских серий в пространстве первых двух факторов. Усл. обозн. см. рис. 1.

исчезает нагрузка на бугорок Карабелли и возрастает на четырехбугорковые нижние первые моляры. В результате этих трансформаций самостоятельное направление одонтологической дифференциации, которое формируют нагрузки на маркеры североевропейского реликтового комплекса, оформляется более явственно, чем в предыдущем варианте анализа. В обоих случаях серии дифференцируются на основании морфологической сложности их состава и частоты коленчатой складки метаконида, варьирующей без строгой связи с маркерами во сточного одонтологического ствола. Судя по всему, в анализируемой совокупности популяций колебания частоты коленчатой складки метаконида и могут отражать сохранившиеся у мезо-неолитического населения следы древнего морфологического пласта, характеристики которого не сложились в специализированный западный или восточный одонтологический комплекс. В Восточной Европе его присутствие определяет специфику состава мезолитического населения северных районов (рис. 1, 2), в Сибири выделяет из общей массы популяций носителей серовской культуры (см. рис. 1) и группу, оставившую могильник Венгерово-2а (см. рис. 1, 2).

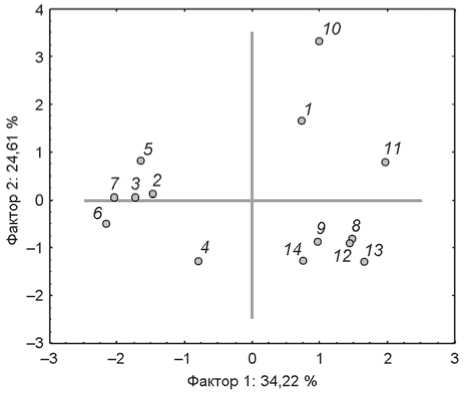

При сопоставлении только азиатских серий распределение на графике меняется (рис. 3, табл. 6): исчезают крупные контрастные совокупности, противопоставляющиеся по комплексам «восточных» и «западных» признаков. По координатам первого фактора, тем не менее, серии из Барабинской лесостепи и предгорий Алтая разделяются на две группы. Первые попадают в область отрицательных значений, а вторые, за исключением серии с оз. Иткуль, – поло-

Рис. 3. Распределение неолитических серий из Центральной и Западной Сибири в пространстве первых двух факторов.

1 – Венгерово-2а; 2 – Протока-1; 3 – Сопка-2/1; 4 – Корчуган-1а; 5 – Солонцы-5; 6 – Усть-Иша, Лебеди-2, Васьково-4; 7 – Иткуль; 8 – китойская культура; 9 – серовская культура.

Таблица 6. Нагрузки на признаки в составе первых двух факторов при сравнении западно-и центрально-сибирского неолитического населения

Выводы

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что антропологический состав носителей неолитических культур юга Западной Сибири был сложен и формировался на основе несколь- ких компонентов, появлявшихся в регионе в разное время. Наиболее древний из них, восходящий к автохтонному палеолитическому населению Алтае-Саянского нагорья (Лиственка, Афонтова Гора II), прослеживается только у обитателей Барабинской лесостепи. Изученные здесь неолитические группы сохранили пониженную лопатообразность верхних резцов, повышенную частоту шестибугорковых нижних первых моляров и наличие передних и задних ямок на нижних молярах.

Большая часть указанных архаичных особенностей отсутствует у представителей кузнецко-алтайской культуры. В их составе доминирует более поздний антропологический компонент восточного происхождения, носители которого появились в Западной Сибири в постпалеолитическое время и, возможно, вытеснили автохтонные палеолитические популяции Алтае-Саянского нагорья в менее благоприятные для проживания заболоченные районы Ба-рабинской низменности. Генетически этот компонент связан с монголоидной большой расой, и в нем с экстремально высокой частотой представлены признаки, общие для восточного одонтологического ствола, – лингвальная и вестибулярная лопатообразность верхних резцов, дистальный гребень тригонида. Что касается коленчатой складки метаконида, то, с одной стороны, имеющегося в настоящий момент числа наблюдений для китойского населения явно недостаточно, чтобы обсуждать этот вопрос, но, с другой – отсутствие данного признака у носителей кузнецко-алтайской культуры является показателем не абсолютной его связи с лопатообразностью и дистальным гребнем.

Повышенная частота коленчатой складки метаконида значима для выделения в составе неолитического населения Барабинской лесостепи и предгорий Алтая третьего антропологического компонента, по всей видимости имеющего северо-западное происхождение. Пока из всех изученных одонтологических материалов он представлен только в сложной по составу серии из могильника Венгерово-2.

Результаты статистиче ского анализа свидетельствуют о наличии определенной биологической изоляции между населением Барабинской лесостепи и предгорий Алтая. Восточный компонент, доминирующий у популяций Приобского плато и Кузнецкой котловины, практически не представлен у обитателей Барабинской лесостепи. Одонтологический статус серии из могильника Венгерово-2а позволяет говорить и о том, что внутри локальных ландшафтных районов существовала своя структура популяционных взаимосвязей, в которой отдельные группы населения в течение длительного времени могли оставаться изолированными друг от друга.

Список литературы Антропологический состав неолитического населения юга Западной Сибири по одонтологическим материалам

- Аникович М.В. О культурной принадлежности неолитических памятников Верхнего Приобья//Этногенез народов Северной Азии: мат-лы конф. -Новосибирск: Наука, 1969. -С. 62-64.

- Бобров В. В. Материалы разрушенных неолитических погребений кузнецко-алтайской культуры//Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1990. -С. 19-33.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Артынская культура//Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. -СПб.; М.; Великий Новгород, 2011а. -Т.1. -С. 106-108.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г. Хроностратиграфия неолитических комплексов поселения Автодром-2//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011б. -Т XVII. -С. 14-19.

- Гравере Р.У Одонтологическая характеристика древнейшего населения Латвии и фатьяновцев//Изв. Академии наук Латвийской ССР. -1977. -№ 4 (357). -С. 78-93.