Антропологическое исследование раннеякутского атласовского погребения XIV-XV веков

Автор: Багашв А.Н., Ражев Д.И., Зубова А.В., Бравина Р.И., Дьяконов В.М., Степанов А.Д., Кузьмин Я.В., Ходжинс Г.В.Л.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Атласовское погребение - один из самых ранних погребальных памятников кулун-атахской средневековой культуры якутов (XIV-XVI вв.). Первоначально его возраст был определен сравнительно-типологическим методом по сопроводительному инвентарю, а позже уточнен по данным радиоуглеродного датирования, согласно которым памятник относится к раннему этапу культуры (XIV-XV вв.). Захоронение отличается сидячим положением погребенного, что является практически уникальным случаем в традиционной погребальной практике якутов. Череп был полностью покрыт берестяной повязкой, под которой скрывались следы смертельных ранений. На основе всестороннего антропологического изучения находки предпринята попытка реконструировать образ жизни и причины смерти погребенного. Исследование костей скелета показало наличие нехарактерных для столь молодого возраста (20-25 лет) серьезных патологий, связанных с чрезмерными физическими нагрузками. Это свидетельствует в пользу неординарного социального положения, реконструируемого в двух крайних вариантах - раб или воин. Вместе с тем сложная берестяная повязка, наложенная на голову, косвенно указывает на достаточно высокий статус погребенного. Это вместе с необычным погребальным обрядом (в сидячем положении) позволяет уверенно говорить, что данный индивидуум, скорее всего, принадлежал к воинам. Множественные повреждения, нанесенные рубящим оружием, свидетельствуют об ожесточенности конфликтов в период становления этнической культуры якутов. Краниологическое исследование показало морфологическое сходство погребенного с антропологическим типом современных бурят и монголов, что перекликается с эпическими данными о происхождении якутов, в этногенезе которых принимали участие бурятские или монгольские переселенцы.

Атласовское погребение, кулун-атахская культура, якуты, череп, разрубы, антропологический тип, палеопатология

Короткий адрес: https://sciup.org/145145753

IDR: 145145753 | УДК: 572:903.531(=512.157)"13/14" | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.137-147

Текст научной статьи Антропологическое исследование раннеякутского атласовского погребения XIV-XV веков

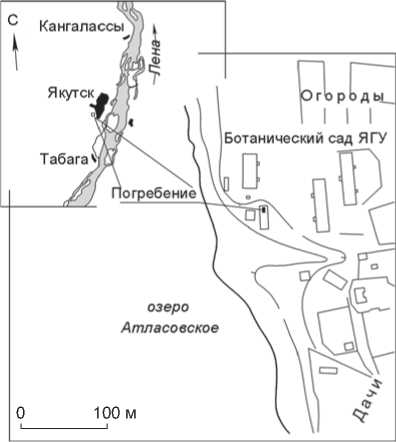

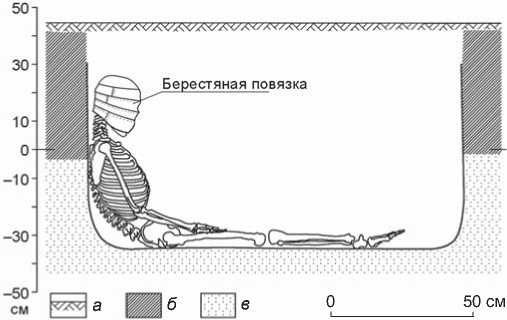

Одиночное мужское погребение было случайно обнаружено рабочими в 2003 г. на территории ботанического сада Якутского государственного университета (ныне Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова) у оз. Атласовского в пригороде Якутска [Дьяконов, Афанасьев, 2004] (рис. 1). Координаты объекта: 61°57ʹ57,85ʺ с.ш., 129°37ʹ19,51ʺ в.д. Останки были выкопаны вызванным нарядом милиции в присутствии судмедэксперта и вывезены в городской морг. По свидетельству рабочих, костяк находился в сидячем положении, череп, полностью забинтованный берестяными полосками, залегал на глубине примерно 15–25 см, остальные кости гораздо глубже. О сидячем положении погребенного свидетельствовала и недлинная яма (130 см), установленная в ходе последующего обследования, и расположение некоторых костей стопы (рис. 2). Погребенный был ориентирован лицом на юг. Это единственный в Якутии случай, фиксирующий сидячее положение в древнем грунтовом погребении.

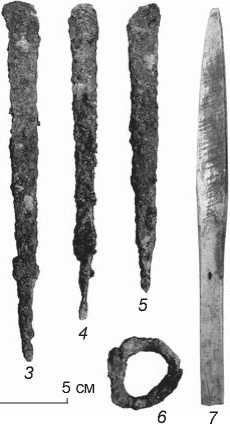

Сопроводительный инвентарь, судя по находкам, был немногочисленным: лук и колчан со стрелами, от которых сохранились фрагменты кибити с берестяным покрытием, пять железных и три костяных наконечников стрел (один фрагментирован), костяная концевая вставка лука, железное кольцо (рис. 3). Типологические аналогии инвентаря позволили предварительно отнести погребение к раннеякутской кулун-атахской культуре XIV–XVI вв., что позднее подтвердилось радиоуглеродным датированием.

Культурная идентификация и датировка

Железные наконечники относятся к черешковым с упором. Типологически выделяются бронебойный долотовидный срезень с развернутой по диагонали ударной головкой (рис. 3, 1 ), копьевидный с длинной шейкой (рис. 3, 2 ) и три срезня вытянуто-трапециевидной формы (рис. 3, 3–5 ). Костяные наконечники прямоугольные и квадратные в сечении,

Рис. 1. Расположение Атласовского погребения и план местности.

Рис. 2. Профиль Атласовского погребения. а – дерн; б – черный гумус; в – песок.

черешковые, с узким пером и уплощенным насадом (рис. 3, 7–9 ).

Наконечники стрел находят аналогии в материалах кулун-атахской культуры XIV–XVI вв. и якутской XVII–XVIII вв. Определяющим изделием является долотовидный срезень, типологически идентичный наконечникам кулун-атахской культуры с поселений Кулун-Атах и Сырдык-Сулус [Гоголев, 1990, с. 17, 33, табл. V, 11; XXII, 3]. Костяные и роговые концевые вставки лука, аналогичные атласовской, также фиксируются в материалах этой культуры и являются непременным элементом якутских луков XVII–XVIII вв. Ранним признаком считается меньшая длина конце- вых вкладышей.

В Лаборатории ускорительной масс-спектрометрии Университета Аризоны (г. Тусон, США) были получены три радиоуглеродные даты: по кости погребенного и образцам бересты от повязки, укрывавшей череп. Достоверной представляется первая (по кости) – 515 ± 45 л.н. (АА-86203). Калиброванная дата (±2σ) – 1300–1460 гг. н.э. (22,5 % вероятности – 1300–1360 гг. н.э., а 72,9 % – 1380–1460 гг. н.э.)*. Данные, полученные по бересте, в большей мере выглядят некорректными. Одна дата оказалась, на наш взгляд, удревненной – 1 280 ± 40 л.н. (АА-103992), что с учетом калибровки указывает на интервалы 650–870 (±2σ) и 675–775 гг. н.э. (±1σ). Использование бересты дерева, сгнившего за шесть–восемь столетий до того, как было совершено погребение, представляется маловероятным. Другая дата, по-видимому,

Рис. 3. Сопроводительный инвентарь Атласовского погребения.

1–5 , 7 , 8 – наконечники стрел; 6 – кольцо; 9 – фрагмент насада наконечника стрелы; 10 – концевая вставка лука.

1–6 – железо; 7–10 – кость.

наоборот омоложена – 355 ± 40 л.н. (АА-104677). По результатам калибровки 95,4 % (±2σ) указывают на 1450–1640 гг. н.э., а 68,2 % (±1σ) – на 1470–1630 гг. н.э. Таким образом, наиболее вероятным представляется интервал 1380–1460 гг. н.э., полученный по кости погребенного.

По результатам радиоуглеродного датирования и типологического анализа сопроводительного инвентаря Атласовское погребение относится к раннему (кулун-атахскому) этапу (XIV–XV вв.) кулун-атах-ской культуры Якутии (XIV–XVI вв.). Его всесто- роннее исследование открывает определенные перспективы в решении вопросов этногенеза и ранней истории якутов.

Отличительные особенности погребения

Захоронение в сидячем положении не характерно для якутских традиционных погребальных обрядов XV–XVIII вв. Очевидно, данный исключительный случай обусловлен какими-то обстоятельствами, связанными со смертью, или особенностями образа жизни погребенного.

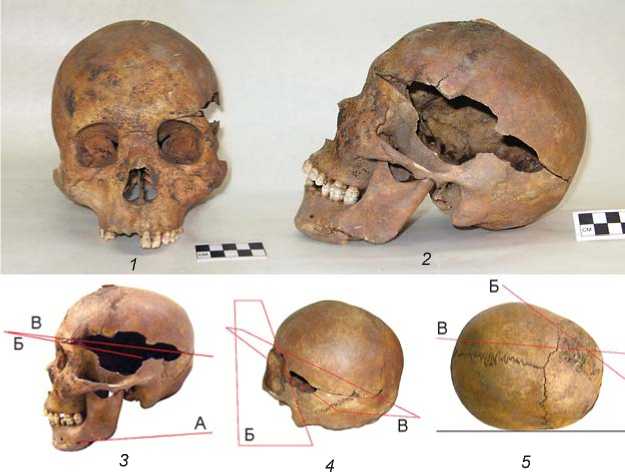

Определенный интерес вызывает берестяная повязка. После ее снятия на левой стороне черепа и нижней челюсти обнаружились множественные преднамеренные повреждения, нанесенные рубящим орудием, без следов заживления (рис. 4). Берестяная повязка состояла из сшитых между собой нешироких полосок очень тонкой бересты и покрывала всю голову. Эта находка дает наглядное представление о способах закрытия ран у якутов в XIV–XV вв. О подобных перевязках в якутской лечебной практике, в случаях повреждения черепа, писал в XVIII в. Я.И. Линденау [1983, с. 34].

Темно-зеленая окраска эпифизов, образующих коленные суставы, указывает на нахождение здесь медесодержащего предмета. Возможно, ноги погребенного были соединены в области колен ремнем с медной пряжкой.

Антропология

Останки принадлежат мужчине, погибшему в возрасте 20–25 лет. Мозговая коробка имеет мезо-брахикран-ную форму при большой высоте свода (табл. 1). Лицо по пропорциям низкое (мезо-лептопрозопное) и характеризуется большой шириной, особенно на уровне углов нижней челюсти, по общему лицевому углу ор-тогнатное, а по указателю выступания и углу альвеолярной части на границе мезогнатии и прогнатии, что указывает на тенденцию к альвеолярному прогнатизму. В горизонтальной пло скости для черепа характерна средняя профилировка на уровне орбит и значительно более сильная в подносовой части. Орбиты средней ширины, но низкие (рис. 4, 1). Нос средней ширины и высоты. Переносье сильно уплощено, причем характерной особенностью является сочетание очень большой ширины с очень малой высотой как на симотическом, так и на дакриальном уровне. Угол выступания носовых костей очень мал. Нижняя челюсть характеризуется большой длиной и шириной.

Угол выступания носа, модули профилированно-сти лица и переносья имеют значения, характерные для классических монголоидных краниологических вариантов [Гохман, 1980] (табл. 1). Можно отметить лишь определенную дисгармонию в степени горизонтальной профилированности лица – на уровне орбит его форма заметно более профилированная. Другая особенность проявляется в строении лицевого скелета и мозговой коробки: если показатель уплощенности лицевого скелета (УЛС) имеет величину, характерную для монголоидных вариантов, то преаурикулярный фа-цио-церебральный (ПФЦ) позволяет отнести данного индивидуума к промежуточным монголоидно-европеоидным. Однако подобные соотношения довольно

Рис. 4. Череп мужчины из Атласовского погребения со следами повреждений ( 1 , 2 ) и линиями направления и конечного положения разрубов ( 3–5 ). А – первый удар; Б – второй; В – третий.

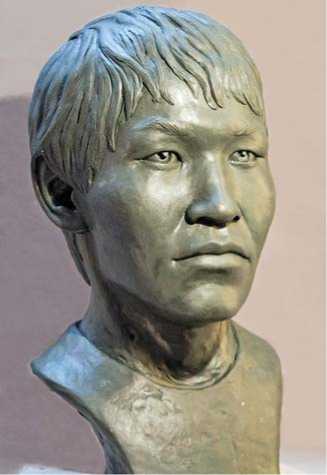

Рис. 5. Анатомическая реконструкция лица человека, захороненного в Атласов-ском погребении.

Таблица. 1. Характеристики черепа

|

Признак |

Величина |

Признак |

Величина |

|

1. Продольный диаметр |

185 |

72. Общий лицевой угол |

85 |

|

8. Поперечный диаметр |

148 |

74. Угол альвеолярной части |

71 |

|

17. Высотный диаметр (ba-b) |

137 |

77. Назомалярный угол |

144 |

|

8 : 1. Черепной указатель |

80,0 |

∠ zm’. Зигомаксиллярный угол |

141 |

|

5. Длина основания черепа |

105 |

Модуль профилированности лица |

142,5 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

98 |

51. Ширина орбиты от mf |

40,5 |

|

10. Наибольшая ширина лба |

126 |

51а. Ширина орбиты от d |

38,4 |

|

9 : 8. Лобно-поперечный указатель |

66,2 |

52. Высота орбиты |

32,2 |

|

9 : 10. Лобный указатель |

77,8 |

52 : 51. Орбитный указатель от mf |

79,5 |

|

32. Угол профиля лба от n |

83 |

55. Высота носа |

53,8 |

|

GM/FH. Угол профиля лба от g |

74 |

54. Ширина носа |

25,4 |

|

11. Ширина основания черепа |

136 |

54 : 55. Носовой указатель |

47,2 |

|

12. Ширина затылка |

112 |

75 (1). Угол выступания носа |

14 |

|

40. Длина основания лица |

103 |

SC. Симотическая ширина |

9,7 |

|

40 : 5. Указатель выступания лица |

98,1 |

SS. Симотическая высота |

1,6 |

|

Форма черепа |

Ovoides |

SS : SC. Симотический указатель |

16,5 |

|

Надпереносье (1–6) |

4 |

DC. Дакриальная ширина |

26,1 |

|

43. Верхняя ширина лица |

99 |

DS. Дакриальная высота |

5,6 |

|

46. Средняя ширина лица |

108 |

DS : DC. Дакриальный указатель |

21,5 |

|

45. Скуловой диаметр |

141 |

Модуль профилированности переносья |

138,5 |

|

45 : 8. Поперечный фацио-церебральный указатель |

95,3 |

Общий модуль профилированности |

140,5 |

|

9 : 45. Лобно-скуловой указатель |

69,5 |

FC. Глубина клыковой ямки |

4,3 |

|

48. Верхняя высота лица |

75 |

68 (1). Длина нижней челюсти от мыщелков |

112 |

|

47. Полная высота лица |

126 |

68. Длина нижней челюсти от углов |

76 |

|

48 : 45. Верхний лицевой указатель |

53,2 |

65. Мыщелковая ширина |

125 |

|

УЛС. Указатель уплощенности лицевого скелета |

109,7 |

66. Угловая ширина |

105 |

|

ПФЦ. Преаурикулярный фацио-церебральный указатель |

93,8 |

УДМЭ. Условная доля монголоидного элемента (по: [Дебец, 1968]) |

118,1 |

часто встречаются среди североевразийских антропологических данных. В целом условная доля монголоидного элемента (УДМЭ) [Дебец, 1968] не оставляет сомнений в принадлежности черепа к монголоидным североазиатским формам. В лаборатории антропологии ИПОС СО РАН (г. Тюмень) Е.А. Алексеевой была выполнена реконструкция внешнего облика человека из Атласовского погребения (рис. 5), за что авторы выражают ей особую благодарность.

По мировым масштабам длины плечевой, бедренной и большеберцовых костей средние, а ключиц - малая (табл. 2). Обхваты же плечевой и бедренной костей и их индексы массивности малые, большеберцовой -средние. Интермембральный индекс большой, плече-бедренный и луче-плечевой средние, а берцово-бе- дренный в масштабе Северной Евразии очень малый, в мировом масштабе малый [Мамонова, 1986; Тихонов, 1996]. Рост погребенного, реконструированный по бедренной кости по формуле М. Троттер и Г Глезер для монголоидов, 169 см [Алексеев, 1966, с. 238]. Пропорции тела долихоморфные (относительно узкие плечи) и брахигамбные (укороченные ноги).

Во всех отделах позвоночного столба отмечаются нехарактерные для столь молодого возраста значительные проявления дегенеративно-дистрофических заболеваний (рассекающий некроз, межпозвоночные грыжи, клиновидное искривление тела), особенно сильно выраженные на шейных и поясничных позвонках. Зафиксированные патологии являются последствиями чрезмерных компрессионных нагру-

Таблица. 2. Характеристики посткраниальных элементов (правая сторона)

|

Признак |

Величина |

Признак |

Величина |

|

Ключица |

Бедренная кость |

||

|

1. Наибольшая длина |

130 |

2. Естественная длина |

442 |

|

6. Окружность |

35 |

8. Окружность середины диафиза |

80 |

|

6 : 1 |

26,9 |

21. Ширина нижнего эпифиза |

21 |

|

Плечевая кость |

8 : 2 |

18,1 |

|

|

1. Наибольшая длина |

326 |

Большеберцовая кость |

|

|

7. Минимальная окружность |

57 |

1. Общая длина |

342 |

|

4. Ширина нижнего эпифиза |

61 |

3. Ширина проксимального эпифиза |

75 |

|

7 : 1 |

18,7 |

10. Окружность середины диафиза |

72 |

|

Локтевая кость |

10b. Минимальная окружность |

67 |

|

|

1. Наибольшая длина |

265 |

10 : 1 |

21,1 |

|

3. Минимальная окружность |

35 |

10b : 1 |

19,6 |

|

3 : 2 |

15 |

Указатели |

|

|

Лучевая кость |

R1 : H1 – луче-плечевой |

75,8 |

|

|

1. Наибольшая длина |

247 |

T1 : F2 – берцово-бедренный |

77,4 |

|

3. Минимальная окружность |

39 |

H1 : F2 – плече-бедренный |

73,8 |

|

3 : 2 |

16,5 |

H1 + R1/F2 + T1 – интермембральный |

73,1 |

Таблица. 3. Величины факторных нагрузок в совокупности анализируемых выборок (мужские черепа)

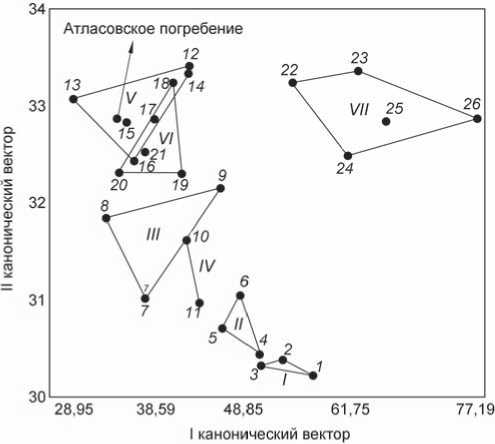

Для конкретизации таксономического положения атласовского индивидуума проведено сравнение с помощью факторного канонического анализа его краниометрических характеристик с краниологическими данными по центрально-азиатским (якуты, буряты забайкальские, западные и тункин-ские, тувинцы, монголы), байкальским (негидаль-цы, юкагиры, долганы, тунгусы оленные) и енисейским (ненцы, кеты) популяциям североазиатской формации, арктиче ской (чукчи береговые и олен-ные, эскимосы западные, юго-восточные и наукан-ские) и южно-сибирской (казахи, теленгиты, качин-цы) группам, обь-иртышским (селькупы, чулымцы, тоболо-иртышские татары) и уральским (восточные и северные ханты, северные манси) популяциям западно-сибирской формации. Характер рассеивания групп в пространстве I и II канонических векторов (табл. 3) наглядно демонстрирует место атласовско-го индивидуума в системе антропологических типов Северной Евразии (рис. 6). Несомненна его принад-лежно сть к центрально-азиатскому типу североазиатской формации. Конечно, необходимо иметь в виду, что в данном случае сопоставлялись особенности индивидуума с популяционными данными. Но даже с учетом высокой индивидуальной изменчивости, характерной для человека современного

Рис. 6. Расположение антропологических выборок Сибири и индивидуума из Атласовского погребения в пространстве I и II канонических векторов.

I – обь-иртышская группа популяций западно-сибирской формации: 1 – селькупы, Тискино [Багашёв, 2001], 2 – чулымцы, Ясашная Гора [Розов, 1956], 3 – тоболо-иртышские татары [Ба-гашёв, 1993]; II – уральская группа популяций западно-сибирской формации: 4 – восточные ханты [Дрёмов, 1991], 5 – манси северные, 6 – ханты северные, Халас-Погор [Дебец, 1951]; III – южно-сибирская группа: 7 – казахи, Бегазы [Исмагулов, 1963], 8 – теленгиты [Дебец, 1951], 9 – качинцы [Алексеев, 1960]; IV – енисейская группа популяций североазиатской формации: 10 – ненцы [Дебец, 1951], 11 – кеты [Гохман, 1982]; V – центрально-азиатская группа популяций североазиатской формации: 12 – якуты [Томтосова, 1980], 13 – буряты забайкальские, 14 – буряты западные, 15 – буряты тункинские [Дебец, 1951], 16 – тувинцы [Alexeev, 1965], 17 – монголы [Дебец, 1951]; VI – байкальская группа популяций североазиатской формации: 18 – негидальцы, 19 – юкагиры, 20 – долганы, 21 – тунгусы оленные [Там же]; VII – арктическая группа: 22 – чукчи береговые, 23 – чукчи оленные, 24 – эскимосы юго-восточные, 25 – эскимосы науканские [Там же], 26 – эскимосы западные [Дебец, 1975].

вида, результаты проведенного анализа позволяют констатировать довольно высокое морфологическое сходство краниологической структуры атласовско-го индивидуума с антропологическим типом современных бурят и монголов.

Результаты одонтологического обследования

Одонтоскопические данные. Обследование проводилось по стандартной методике [Зубов, 1968, 2006]. В комплексе одонтологических характеристик мужчины из Атласовского погребения присутствуют умеренная лопатообразность латеральных верхних резцов (на медиальных признак зафиксировать не удалось), слабое развитие лингвального бугорка на фронтальных зубах верхней челюсти, размеры которого постепенно увеличиваются от центральных резцов к клыкам. На правом клыке можно отметить слабо выраженную вестибулярную лопатообразность. На верхнем левом первом премоляре размеры вестибулярного бугорка существенно больше, чем лингвального, здесь наблюдается небольшой дополнительный бугорок мезиального края. На вторых премолярах лингвальный и вестибулярный бугорки приблизительно одинакового размера. Гипоконус верхних первых моляров не редуцирован, на вторых представлена начальная стадия редукции – балл 4 по Дальбергу. Метаконус первых моляров также не редуцирован, на вторых редукция незначительная. Дополнительные бугорки на зубах этого класса отсутствуют. Эмалевый затек на втором верхнем моляре оценивается баллом 5.

На нижней челюсти резцы не имеют лопатообразной формы, однако на клыках наблюдается неболь- шое увеличение краевых гребней лингвальной поверхности (балл 1). Первый левый премоляр слабо дифференцирован (балл 2), второй имеет сложное трехбугорковое строение. Нижние первые моляры пятибугорковые, узор коронки «Y». Вторые моляры имеют грацильное четырехбугорковое строение, узор «Х». На обоих первых молярах надежно фиксируются дистальный гребень тригонида и ямка про-тостилида. Дополнительных бугорков на зубах этого класса нет, о наличии или отсутствии коленчатой складки метаконида сделать вывод нельзя из-за стертости коронок.

Интересной особенностью одонтологического статуса погребенного является гиподонтия третьих моляров на верхней и нижней челюсти. В целом по комплексу имеющихся признаков можно говорить о принадлежности погребенного к восточному одонтологическому стволу.

Палеопатологическая характеристика. В зубной системе погребенного обнаружено довольно много патологических изменений. Как на верхней, так и на нижней челюсти фиксируются системное нарушение питания тканей пародонта и поражение зубным камнем. Кариес, однако, отсутствует, что косвенно свидетельствует о небольшой доле продуктов земледелия в рационе погребенного. Также в пользу преобладания мясомолочной диеты говорит малый наклон плоскости стирания постоянных моляров. Как правило, в земледельческих популяциях наблюдается тенденция к сильному наклону их окклюзионной поверхности [Smith, 1984, p. 54]. Баллы стерто сти по стандартной шкале Смита [Ibid., fig. 3], применяемой для палеодиетологических исследований, распределяются несколько неравно- мерно. На верхней челюсти средний балл для фронтальных зубов составляет 3,33, премоляров – 2,5, моляров – 2,5; на нижней – соответственно 4, 3 и 3,5. Такие показатели соответствуют пищевым стратегиям популяций с комплексным типом хозяйства, где при доминировании скотоводства практикуются также и другие способы получения пищевых ресурсов [Зубова, Мачикек, 2012, табл. 2, 3], хотя по характеристикам одного погребенного сложно говорить о том, насколько наблюдаемое распределение уровней стерто сти было характерно для средневекового населения Якутии в целом.

На резцах и клыках обеих челюстей и нижнем левом первом премоляре фиксируется системная линейная гипоплазия эмали. Традиционно ее присутствие расценивается как индикатор пищевых стрессов или острых инфекций [Грошиков, 1985, с. 42], однако она также может быть маркером наследуемых генетических или физиологических нарушений в организме, мешающих нормальному течению процессов кальцификации коронки при формировании зубов [Беляков, 1993]. На верхних зубах очень слабо выраженные бороздки прослеживаются начиная от середины коронок и выше. На нижней челюсти на резцах они наблюдаются по всей коронке, на клыках фиксируется глубокое поражение на уровне одной трети ее высоты от шейки, на премоляре – на середине. Исходя из сроков формирования эмали постоянных зубов, можно предполагать, что нарушения метаболических процессов, спровоцировавшие гипоплазию, имели место в течение длительного времени до достижения изучаемым индивидуумом возраста 4–5 лет (начальный возраст определить нельзя из-за стерто сти зубов). С одной стороны, однозначно связывать наблюдаемую картину с влиянием пищевых стрессов сложно, поскольку, во-первых, нельзя выпускать из виду наследственный фактор, а во-вторых, в традиционных обществах довольно часто практиковалось длительное грудное вскармливание, компенсировавшее недостатки «взрослой» диеты, не все составляющие которой хорошо усваивались детским организмом. С другой стороны, нормальное формирование эмали зубов по окончании фиксируемого периода может свидетельствовать о том, что грудное вскармливание в данном случае являлось не дополнительным источником питания под-ро сшего ребенка, а основным. Тогда, конечно, его было явно недостаточно и это могло спровоцировать гипоплазию.

На некоторых зубах наблюдаются прижизненные сколы эмали. На верхней челюсти они имеются на левых медиальном резце и клыке, правом первом моляре; на нижней – на левых клыке и первом премоляре. Локализация сколов в определенном месте (с левой стороны рта) позволяет говорить о какой-то привычке или виде деятельности, связанных с разгрызанием чего-то твердого, например, косточек ягод либо небольших костей.

Маркеры физической активности и реконструктивные модели деятельности и смерти

Исследование маркеров физической активности выявило следующее. Поясничный остеохондроз встречается с повышенной частотой среди лиц, работа которых связана с тяжелым физическим напряжением, особенно при сочетании с наклонным положением тела или необходимостью частых наклонов. Показатели по месту крепления реберно-ключичной связки указывают на значительные нагрузки вследствие активных движений плечевого пояса с отягощением [Tubbs et al., 2009]. Очень хорошо развитые на бедренных костях места прикрепления наружной запирательной мышцы могут интерпретироваться как результат регулярного сидения с согнутыми в коленях и разведенными в стороны ногами [Ражев, 2009, с. 274]. Существенная выраженность по силовому типу мест прикрепления ахиллова сухожилия и плантарного апоневроза на пяточной кости свидетельствует о значительных нерезких (постепенных) нагрузках при сгибании-разгибании голеностопных суставов (достоверно говорить мы можем только о правой ноге, за неимением левого элемента). Примером таких движений могут быть толкание предмета большой массы корпусом при упоре в землю стопами, ношение тяжестей, продолжительная ходьба или бег по твердой поверхности (в обуви на тонкой подошве), работа, связанная с длительным стоянием.

Обобщение выявленных движений позволяет реконструировать определенную кинематическую схему. Молодой человек регулярно осуществлял действия, связанные с большой физической нагрузкой и наклонами корпуса. Он постоянно и разнообразно двигал руками тяжелые предметы. Пешее передвижение не вызывало перенапряжения, в то же время для него были характерны регулярные силовые движения, задействовавшие голеностопные суставы. Преобладающий способ сидения был с согнутыми в коленях и разведенными в стороны ногами.

Подобная модель может быть реализована в разных видах деятельности. Мужчина был воином: носил тяжелые металлические доспехи и оружие, регулярно тренировался с массивным оружием, например, тяжелым копьем или батасом (пальмой). Возможный вариант – молодой человек был конным воином. Использовалось жесткое седло при тряском ходе коня. Управление лошадью осуществлялось пятками. Основное оружие – тяжелое копье или батас. Но человек

Рис. 7. Ко сьба якутской косой-горбушей. Якутия. Фото И.В. Попова, конец XIX в. (из фондов ИГИиПМНС СО РАН).

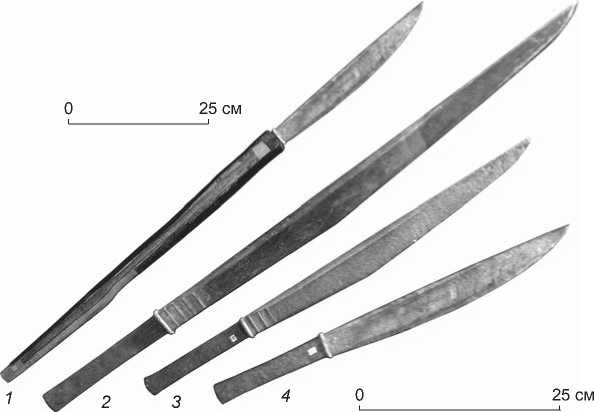

Рис. 8. Батыйи ( 1 , 4 ) и батас ( 2 , 3 ) якутской культуры XIV–XVIII вв. (из фондов Музея антропологии и этнографии СВФУ).

не был постоянным наездником, как кочевники, и ездил на лошади лишь время от времени, о чем свидетельствует слабое развитие мышц, отводящих и приводящих бедра. Другим вариантом или дополнением может быть косьба косой-горбушей, сопровождаемая частыми наклонами туловища, активной работой плечевого пояса, рук и ног, голеностопных суставов (рис. 7). Вместе с тем повседневная хозяйственная деятельность имеет умеренные нагрузки и приводит к патологическим изменениям по накоплению повреждений в зрелом и преклонном возрасте. В нашем же случае человек молодой, и столь сильные патологии свидетельствуют о чрезмерных и интенсивных нагрузках. Это может быть результатом либо принуждения (например, рабство), либо большой мотивации (например, воинская карьера).

Характеристики повреждений черепа позволяют идентифицировать их как разрубы, нанесенные оружием с прямым или слегка изогнутым острым массивным лезвием длиной более 17,5 см и длинной рукоятью [Судебная медицина, 1990, с. 184–186; Медико-криминалистическая идентификация…, 2000, с. 138–159]. Всего было нанесено три почти перпендикулярных удара по левой стороне головы: один (А) пришелся на нижнюю челюсть, два других (Б, В), которые могли быть смертельными, – на черепную коробку (см. рис. 4, 3–5 ).

Реконструируемым параметрам оружия вполне соответствуют распространенные на данной территории в рассматриваемое время батыйа и батас (пальмы) [Васильев, 1995, с. 91–95, табл. 4]. Это древковое ору- жие с кованым массивным клинком. У батыйи полукруглое лезвие длиной до 35 см (рис. 8, 1, 4), у батаса – угловатое длиной до 45–72 см (рис. 8, 2, 3).

Череп не рассечен полностью, несмотря на большую силу воздействия. Это указывает на то, что голова в момент ударов не была жестко зафиксирована, т.е. либо человек стоял, либо его голова находилась на пружинящей или проминающейся поверхно сти (например, мох, глубокий снег). Преимущественно заднее пересечение линий разрубов свидетельствует о том, что наносивший удары располагался сзади жертвы (см. рис. 4, 5 ). Ранение, последствия которого наблюдаются на левой стороне челюсти (А), возможно, было нанесено самым первым (см. рис. 4, 3 ). Этот удар можно представить как нанесенный в состоянии схватки лицом к лицу, когда мужчина попытался увернуться, откинувшись назад и отклонив голову в направлении удара. Альтернативный вариант: удар наносился сзади по шее лежащего или стоящего человека, которая оказалась закрытой мягким воротником, одеждой или защитным снаряжением (т.к. шейные позвонки не повреждены, а челюсть была задета только концом оружия).

Заключение

Атласовское погребение – один из немногих уникальных якутских погребальных памятников раннего периода (XIV–XV вв.) кулун-атахской культуры (XIV–XVI вв.) и единственное захоронение в си- дячем положении, не имеющее в Якутии аналогов по своему обряду.

Антропологическое сходство атласовского индивидуума с современными бурятами и монголами в определенной степени подтверждает легендарную версию происхождения якутов, согласно которой в их этногенезе самое непосредственное участие принимали бурятские или монгольские переселенцы. В исторических преданиях говорится, что один из легендарных прародителей якутов – Омогой Баай был человеком бурятской народности. Бежав с юга, он по селился в ленской долине Туймаада [Эргис, 1960, с. 55–73; Предания…, 1995, с. 49, 55]. Татарином или бурятом называют и другого прародителя – Эллэя Боотура, который в скором времени присоединился к Омогою [Окладников, 1955, с. 341; Эргис, 1960, с. 73, 77; Предания…, 1995, с. 55; Ксенофонтов, 1977, с. 35].

Выявленные значительное физическое развитие и патологические изменения для молодого человека интерпретируются с наибольшей вероятностью как характерные для воина. Об этом же, возможно, свидетельствует погребальный обряд. Захоронение в сидячем положении, вероятно, обусловлено особым статусом погребенного (воинская элита? подвиг?). Достаточно сложная и аккуратная берестяная повязка, наложенная посмертно, указывает на некие действия, связанные с ритуалами или почетными проводами, что может свидетельствовать о нерядовом ранге или избранности погибшего.

Множественные рассечения на черепе показывают ожесточенность конфликтов в тот период, когда происходило становление этнической культуры якутов. Возможно, сохранившиеся в памяти народа предания о легендарных временах истребительных войн «кыр-гыс уйэтэ» являются отзвуком этой эпохи.

Список литературы Антропологическое исследование раннеякутского атласовского погребения XIV-XV веков

- Алексеев В.П. Краниология хакасов в связи с вопросами их происхождения//Тр. Киргиз. комплекс. археол.-этногр. экспедиции. -М., 1960. -Т. 4. -С. 269-364.

- Алексеев В.П. Остеометрия: Методика антропологических исследований. -М.: Наука, 1966. -251 с.

- Багашёв А.Н. Этническая антропология тоболо-иртышских татар. -Новосибирск: Наука, 1993. -159 с.

- Багашёв А.Н. Хронологическая изменчивость краниологического типа нарымских селькупов//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2001. -Вып. 3. -С. 159-174.

- Беляков Ю.А. Стоматологические проявления наследственных болезней и синдромов. -М.: Медицина, 1993. -257 с.