Антропологическое исследование ымыяхтахского воина из местности Кёрдюген

Автор: Чикишева Т.А., Поздняков Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521188

IDR: 14521188

Текст статьи Антропологическое исследование ымыяхтахского воина из местности Кёрдюген

Погребение, из которого происходит анализируемый палеоантропологический материал, было расположено в местности Кёрдюген, в долине речки Татта (левого притока р. Алдан) на территории республики Саха (Якутия). Датируется погребение финалом ымыяхтахской культуры позднего неолита XIV-XIII вв. до н.э. С погребённым мужчиной обнаружены щит и доспех из костяных пластин, свидетельствующие о его воинском статусе [Алексеев, Жирков, Степанов и др., 2006].

В погребении находился, практически полный скелет. Отсутствовали только правая бедренная кость и часть фаланг пальцев рук и ног. Состояние костей удовлетворительное, однако, отсутствуют многие эпифизы, а компактное вещество сильно повреждено в результате почвенной эрозии.

Возраст погребённого относится к интервалу 40-50 лет. Охарактеризуем морфологические особенности черепа, на фоне краниологических материалов эпохи неолита, происходящих с территории Якутии (таблица, 1). Мы имеем возможность сравнить кёдюргенский череп с материалами ымыяхтахской культуры - краниологической серией из могильника Диринг- Юрях [Гохман, Томтосова, 1992] и черепом из погребения на р. Буга-чан (низовья р. Лены) [Якимов, 1950], а также с единичными черепами из местонахождений предшествующей ей белькачинской культуры (III тыс. до н.э.): со стоянок Родинка-II на Нижней Колыме [Гохман, То-мтосова, 1992] и Джикимда на Олёкме [Томтосова, 1977] и могильника Туой-Хая в верховьях Вилюя [Дебец, 1956].

Кёрдюгенский череп, как и вся краниологическая коллекция якутского неолита, характеризуется крупными горизонтальными диаметрами мозговой коробки, но превосходит все экземпляры этой коллекции по высоте черепа. Наименьшим отрезком сагиттальной дуги его черепного свода является лобный, тогда как на других черепах якутского неолита лобная часть сагиттальной дуги доминирует. Соотношение затылочного и теменного компонентов сагиттальной дуги на черепе из Кёрдюгена очень низкое, типичное для экземпляров в составе европеоидных серий, но встречающееся, однако, и на черепах арктических монголоидов. Широтные параметры лобной кости минимальны на фоне якутских неолитических материалов, а вертикальный профиль лба наиболее прямой. Надглазничный рельеф массивный.

Таблица 1. Краниометрические характеристики неолитического палеоантропологического материала с территории республики Саха (Якутия).

|

Признаки |

S 2 2 |

s а s 2 |

cd 8 и' |

)S о |

S |

|

Пол |

муж. |

муж. |

муж. |

муж. |

жен. |

|

1.Продольный диаметр |

193,0 |

187,8(5) |

193,0 |

188,0 |

187,0 |

|

8.Поперечный диаметр |

148,0 |

153(5) |

150,0 |

157,0 |

138,0 |

|

8:1 .Черепной указатель |

76,7 |

81,5(5) |

77,7 |

83,5 |

73,8 |

|

17.Высотный диаметр от базиона |

142,0 |

132(4) |

131,0 |

131,0 |

132,0 |

|

20.Высотный диаметр от порионов |

122,0 |

121,2 (5) |

115,0 |

112,0 |

117,0 |

|

5.Длина основания черепа |

107,0 |

105,5(4) |

108,0 |

109,0 |

105,0 |

|

9.Наименьшая ширина лба |

93,7 |

98,8(6) |

96,0 |

102,0 |

96,0 |

|

Ю.Наибольшая ширина лба |

118,0 |

123,8(4) |

118,0 |

- |

115,0 |

|

9:8.Лобно-поперечный указатель |

63,3 |

65,0(5) |

64,0 |

65,0 |

69,6 |

|

25. Сагиттальная дуга, |

391,0 |

377,5(4) |

- |

- |

353,0 |

|

26. Лобная дуга |

129,0 |

138,8(5) |

- |

- |

122,0 |

|

27. Теменная дуга |

137,0 |

107,8(5) |

- |

- |

118,0 |

|

28. Затылочная дуга |

125,0 |

128,8(4) |

- |

- |

113,0 |

|

26:25.Лобно-сагитальный указатель |

33,0 |

36,9(3) |

- |

- |

34,6 |

|

27:25.Теменно-сагитальный указатель |

35,0 |

28,6(3) |

- |

- |

33,4 |

|

28:25.3атылочно-сагитальный указатель |

32,0 |

34,6(3) |

- |

- |

32,0 |

|

28:27.3атыл очно -теменной указ атель |

91,2 |

121,3(3) |

- |

- |

95,8 |

|

Угол поперечного изгиба лба |

141,4 |

137(5) |

- |

- |

140,0 |

|

45.Скуловой диаметр |

148,0 |

147,8(5) |

143,0 |

152,0 |

139,0 |

|

45:8.Горизонтальный фацио- |

100,0 |

96,7(5) |

95,3 |

96,8 |

100,7 |

|

церебральный указатель |

|||||

|

40. Длина основания лица |

105,0 |

104(3) |

106,0 |

108,0 |

105,0 |

|

40:5.Указатель выступания лица |

98,1 |

98,1(3) |

98,1 |

99,1 |

100,0 |

|

48.Верхняя высота лица |

80,0 |

80(5) |

73,0 |

71,0 |

74,0 |

|

48:17.Вертикальный фацио- |

56,3 |

61,2(4) |

55,7 |

54,2 |

56,1 |

|

церебральный указатель |

|||||

|

55.Высота носа |

58,6 |

60,3(4) |

58,0 |

53,0 |

54,0 |

|

54.Ширина носа |

29,4 |

26,8(4) |

30,0 |

27,9 |

22,0 |

|

51 .Ширина орбиты от mf. |

42,8 |

44,4(5) |

- |

46,8 |

45,0 |

|

52.Высота орбиты |

37,4 |

35,1(5) |

34,0 |

30,1 |

40,0 |

|

Назомалярный угол |

147,4 |

145(5) |

- |

149,0 |

141,8 |

|

Зигомаксиллярный угол |

136,7 |

143,5(5) |

- |

144,0 |

141,8 |

|

ЗС.Симотическая ширина |

3,6 |

- |

- |

7,4 |

- |

|

88.Симотическая высота |

1,1 |

2,9(3) |

- |

2,3 |

2,2 |

|

ПС.Дакриальная ширина |

24,4 |

- |

- |

25,5 |

- |

|

ПЗ.Дакриальная высота |

10,4 |

- |

- |

11,0 |

- |

|

32.Угол профиля лба от назиона |

84,0 |

79(5) |

77,0 |

77,0 |

82,0 |

6М\РН.Угол профиля лба от глабеллы

72.Общий угол профиля лица

74.Угол профиля альвеолярной части лица

75(1).Угол выступания носа

|

72,0 83,0 |

89(4) |

88,0 |

88,0 |

84,0 |

|

77,0 |

79,8(4) |

- |

- |

76,0 |

|

- |

16(3) |

- |

18,0 |

7,0 |

Скуловой и высотный диаметры лицевого отдела очень большие, аналогичные величинам, наблюдаемым в краниологической серии из Диринг-Юряха. Череп из Кёрдюгена и черепа из Диринг-Юряха характеризуются также сильным выступанием верхних челюстей вперёд (альвеолярным прогнатизмом). Большая высота лица отличает черепа ымыяхтахской культуры от черепов белькачинцев, а альвеолярный прогнатизм, возможно, является общей чертой неолитического населения Якутии.

По величинам и соотношению углов горизонтального профиля лица кёрдюгенский череп отличается от остальных черепов якутского неолита. которые характеризуются практически одинаковыми высокими значениями верхнего и среднего углов горизонтального профиля, что является специфической особенностью байкальской расы. Однако, черепа якутского неолита не характеризуются полным морфологическим комплексом байкальской расы. В.П. Алексеев и И.И. Гохман отмечали их крайне своеобразный, специфический морфологический комплекс, в котором как бы совмещены в исходной слабо дифференцированной форме черты основных рас Восточной Сибири (арктической, байкальской и центральноазиатской) [Алексеев, Гохман, 1984, с.34]. Череп же из Кёрдюгена отличается более гармоничным сочетанием морфологических признаков, близким к комплексу арктической расы.

В одну группу со сходным комплексом морфологических признаков, с преобладанием черт арктической расы могут быть объединены черепа из Кёрдюгена, Диринг-Юряха и Родинки-II. В другую групп, характеризующуюся в морфологическом отношении более целостным комплексом байкальской расы могут быть объединены черепа из Бугачана, Туой-Хая и фрагменты из Джикимды. Ареалы формирования байкальского и арктического морфологических комплексов монголоидной расы, вероятно соприкасались на территории современной Якутии. Возможно, что отмеченная В.П.Алексеевым и И.И.Гохманом «недифференцированность» морфологического комплекса неолитических черепов явилась следствием смешения носителей двух разных расовых комплексов на территории перекрывания двух ареалов расообразования. Этот процесс не исключает перманентного либо импульсного распространения отдельных групп арктического населения за периферию своего ареала. Тот факт, что мужчина из Кёрдюгенского погребения охарактеризован археологами как воин, подтверждает предположение, основанное на антропологических данных.

На основании размеров длинных костей скелета вычислена длина тела кёрдюгенского воина – 165, 3 см, которая характеризует мужчину как среднерослого. На костях посткраниального скелета фиксируются несколько травматических повреждений, полученных данным индивидом еще при жизни. Их описание может послужить для дальнейшей реконструкции элементов военного дела ымыяхтахского общества.

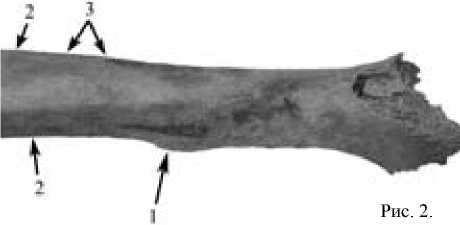

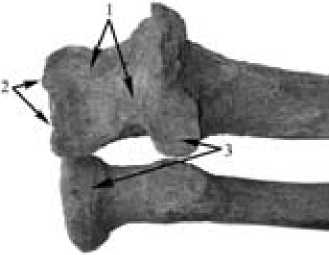

На правых большой и малой берцовых костях хорошо заметны зажившие переломы (рис. 1). На большой берцовой кости перелом находится в нижней трети, а на малой – в верхней трети. Оба перелома хорошо зажившие, однако в обоих случаях при сращивании произошло смещение. На большой берцовой кости заметны следы воспалительного процесса (рис. 2 – 2,3), сопровождавшего заживление, которые локализуются выше костной мозоли (рис. 2 – 1). Схожая картина наблюдается и на малой берцовой кости. Мы предполагаем, что оба перелома произошли одновременно. Причиной мог стать сильный удар по выпрямленной ноге. Вероятнее всего, имело место неудачное приземление при прыжке с большой высоты. К сожалению, правая бедренная кость отсутствует, и мы не можем судить о состоянии ее суставов. Судя по проксимальному суставу большой бедренной кости, где фиксируется заживший компрессионный перелом, подобную картину можно было наблюдать и на дистальном суставе бедренной кости. Кроме того, вертлужная впадина правой подвздошной кости несет следы компрессионного перелома, последовавшего в результате удара об нее головки бедренной кости. На наш взгляд, все эти повреждения взаимосвязаны и, как уже было отмечено выше, являются результатом неудачного приземления на выпрямленную ногу.

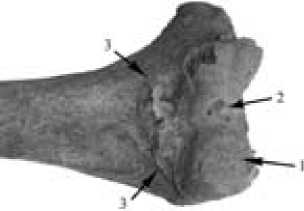

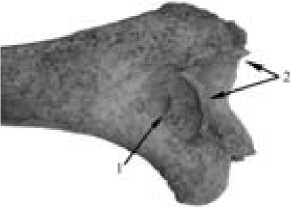

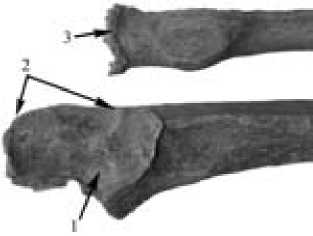

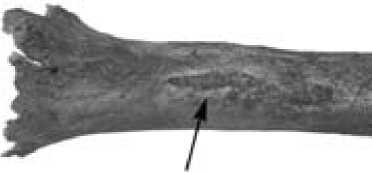

Травмированы, также, оба локтевых и плечевых сустава. Повреждения фиксируются на дистальных суставах правой (рис. 3, 5) и левой плечевых костей, на проксимальных суставах правой локтевой и лучевой костей (рис. 5), а также левой локтевой и лучевой костей (рис. 6). Повреждения представляют собой компрессионные переломы на головчатом возвышении правой плечевой кости (рис. 3 – 1). К сожалению, дистальный эпифиз левой локтевой кости сильно поврежден из-за почвенной эрозии, поэтому патологические изменения на нем не столь заметны. Однако, судя по практически одинаковым следам некротических изменений на суставных площадках правой (рис. 5 – 1) и левой (рис. 6 – 1) локтевых костей, можно предположить наличие одинаковых травм на обоих локтевых суставах. Данные травмы сопровождались деструктивными изменениями на суставных поверхностях плечевых, локтевых и лучевых костей. Воспалительный процесс, начавшийся впоследствии в суставных сумках, привел к образованию внутри них и по краям новой костной ткани (рис. 3 – 3), а также, возможно, к окостенению ее части в локтевых ямках (рис. 4 – 1). Повреждение хрящевой ткани суставов привело, в дальнейшем, к формированию краевых разрастаний на всех суставах на плечевых (рис. 4 – 2), локтевых (рис. 5 – 2; 6 – 2), лучевых (рис. 5 – 3; 6 – 3) костей. Кроме того, данная

Рис. 1.

Рис. 3.

Рис. 4

Рисунок 1. Правые большая и малая берцовые кости. Стрелками обозначены зажившие переломы.

Рисунок 2. Правая большая берцовая кость. Дистальная треть.

1 . Костная мозоль. 2. Следы воспалительного процесса. 3 . Отпечаток кровеносного сосуда.

Рисунок 3 . Правая плечевая кость. Дистальный конец. Вид спереди.

1 . Заживший компрессионный передом на головчатом возвышении. 2 . Некротические изменения на блоке плеча. 3 . Новообразованная костная ткань.

Рисунок 4. Правая плечевая кость. Дистальный конец. Вид сзади.

1 . Новообразованная костная ткань в локтевой ямке. 2 . Краевые разрастания на блоке плеча.

травма фиксируется и на краях суставных впадин правой и левой лопаток. Происхождение данной травмы также, на наш взгляд, связано с сильным ударом по выпрямленным рукам. Вполне возможно, она была получена одновременно с травмой правой ноги.

На основании анализа мышечного рельефа костей можно выдвинуть ряд предположений об образе жизни данного человека. Несмотря на умеренные размеры костей, мышечная масса плечевого пояса, а также пред-

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рисунок 5. Правые локтевая и лучевая кости. Проксимальная треть.

1 . Краевые разрастания на локтевом отростке полулунной вырезки. 2 . Некротические изменения на поверхности полулунной вырезки. 3 . Повреждения в луче-локтевом суставе.

Рисунок 6. Левые локтевая и лучевая кости. Проксимальная треть.

1 . Некротические изменения на поверхности полулунной вырезки. 2 . Краевые разрастания на локтевом отростке полулунной вырезки и лучевой вырезке. 3 . Разрастание на головке луча.

Рисунок 7. Правая плечевая кость. Проксимальный конец. Вид спереди. Стрелкой обозначено повреждение костной ткани в месте крепления широчайшей мышцы спины.

плечья и, вероятно, груди и спины была хорошо развита. Скорее всего, данный индивид был правшой, поскольку кости правой руки более массивны в сравнении с левой, а мышечный рельеф на них развит сильнее. На правой плечевой кости хорошо фиксируется дефект костной ткани (рис. 7), который связан с чрезмерной нагрузкой и отделением надкостницы в месте крепления широчайшей мышцы спины. Ее основной функцией является вращение плечевой кости кнутри, опускание поднятой и отведение назад опущенной руки. Кроме того, рядом с данным дефектом хорошо заметны места крепления большой круглой мышцы, а также большой грудной мышцы. На обеих ключицах в местах крепления реберно-ключичной связки заметны повреждения, связанные с постоянным перенапряжением соединительной ткани в этом отделе. Крупные костные разрастания отмечаются, также, на внутренней поверхности дистальных суставов первой и второй костей правого пястья. Возможно, это также связано с высокими нагрузками на ладонь и пальцы. На костях левой руки таких изменений нет.

Учитывая обряд погребения и сопроводительный инвентарь, который свидетельствует о том, что данный мужчина был воином [Алексеев, Жирков, Степанов и др., 2006], можно предположить, что чрезмерное развитие костей плечевого пояса, в особенности правой стороны, и костей предплечий связано с использованием оружия, например, натягиванием лука. Вместе с тем, нужно отметить, что полученные травмы могли сильно затруднять движение, что, скорее всего, в посттравматический период не позволяло данному индивиду в полной мере участвовать в военных столкновениях.