Антропоморфные ханива. Теории интерпретации

Автор: Гнездилова И.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные положения теорий японских исследователей Ё. Цукада и Т Вакаса о возможностях интерпретации антропоморфных ханива на памятниках периода кофун. Приведена общая характеристика таких предметов, устанавливаемых на курганах, как ханива: основные типы, время их появления и бытования. Представлен обзор погребальных комплексов, где были обнаружены наибольшие по численности скульптурные группы ханива, основные характеристики памятников, их местоположение, датировка, состав и расположение. Погребальные комплексы с многочисленными находками антропоморфных ханива датируются концом V - концом VI в. н.э. Рассмотрены основные положения «теории зон» Ё. Цукада. Материалом для анализа стали находки ханива на семи памятниках, расположенных в регионе Конто. Первой и главной зоной является та, в которой располагаются ханива, изображающие сидящихлюдей, она символизирует ближайшее окружение умершего. Каждая последующая зона находится на все большем удалении. В работе также рассматривается типологический анализ антропоморфных ханива, предложенный Ё. Цукада, материалом для которого стали находки на памятниках различных префектур Японского архипелага. В основе теории другого японского исследователя ханива Т. Вакаса лежат понятия «групп» и «рядов». Согласно теории, скульптурные композиции ханива делятся на «группы», представляющие различные ритуальные и бытовые действия, в которых, возможно, принимал участие умерший, и «ряды», символизирующие собственность умершего. Представленные теории позволяют получить дополнительную информацию о структуре древнего общества, главным образом элиты. Дальнейшие исследования с привлечением материалов небольших памятников позволят представить более подробную семантику ханива.

Ханива, период кофун, погребальные комплексы, японский архипелаг

Короткий адрес: https://sciup.org/145145126

IDR: 145145126 | УДК: 903.53 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.381-388

Текст научной статьи Антропоморфные ханива. Теории интерпретации

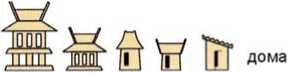

Ханива, объемные керамические изделия высотой от 0,3 до 2,5 м, устанавливались на насыпях и дополнительных валах погребальных комплексов периода кофун (III–VII вв. н.э.) Японии. Использование этих предметов получило распространение на территории Японского архипелага (за исключением о-вов Рюкю и Хоккайдо), но в редких случаях ханива встречаются и на курганах Корейского п-ова. Отмечаются региональные особенности применения отдельных типов ханива и их размещения, однако можно говорить и о некоторых общих характеристиках этой традиции. Цилиндрические ханива, представляющие собой керамические полые цилиндры диаметром от 0,2 м и высотой от 0,2 до 2,5 м, устанавливались по периметру ступеней насыпи кургана и использовались на протяжении всего периода кофун. Ханива в форме домов встречаются на памятниках, датируемых серединой IV – началом VII в. В это же время устанавливались и керамические предметы в виде домашних птиц (петух, курица), а также щита, зонта, колчана. Позже, с конца IV в. появляются фигуры водоплавающих птиц (утка, баклан), которые также использовались на памятниках до начала VII в. Примерно в течение века – с конца IV до конца V в. н.э. – на курганах устанавливали ханива-доспехи (без изображения лица), а также ханива в виде лодки. Начиная со второй половины V в. на памятниках появляются новые типы фигур: антропоморфные и зооморфные. Среди антропоморфных ханива встречаются изображения шаманок, знатных людей, музыкантов, играющих на кото, борцов сумо, ловцов рыбы с бакланом, воинов в доспехах, людей, ведущих под уздцы лошадей, охотников и т.п. К антропоморфным ханива относят и фигуры воинов, которые практически полностью закрыты щитом. К зооморфным ханива относятся фигуры собаки, кабана, быка, оленя, лошади.

Примерно с середины V в. на погребальных комплексах стали формировать скульптурные группы,

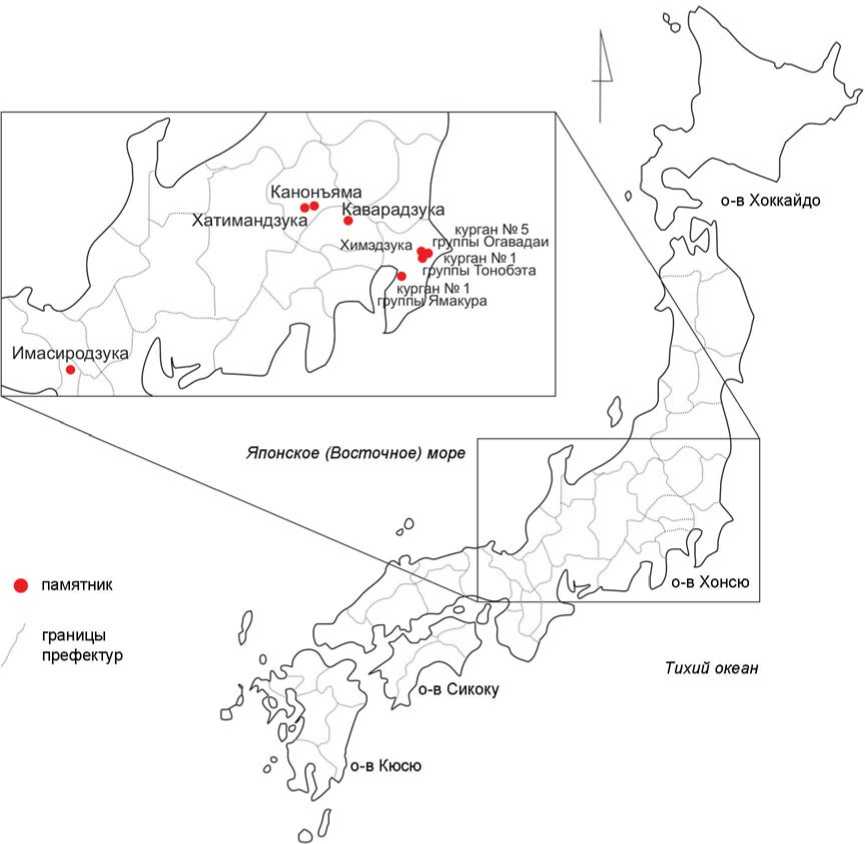

Рис. 1. Карта расположения памятников.

составленные из ханива разных типов. Обращаясь к вопросу значения и функции подобных композиций, автор уже представляла краткий обзор концепций японских исследователей, трактующих семантику композиций на курганах [Гнездилова, 2018, с. 30]. Целью настоящей работы стало рассмотрение теорий, дающих возможность реконструкции структуры общества (главным образом, ближайшего окружения вождей) на основе анализа находок ханива на памятниках. С такой точки зрения композиции ханива представляют богатый материал, не всегда доступный при исследовании археологических памятников.

В настоящее время наиболее подробно изученные композиционные группы, где представлены разные типы антропоморфных ханива, известны на трех памятниках (рис. 1). Это погребальные комплексы Хатимандзука и Канонъяма, расположенные в преф. Гумма и комплекс Имасиродзука в преф. Осака.

Погребальный комплекс Хатимандзука находится в г. Такасаки преф. Гумма. Он входит в состав группы Ходота, состоящей из трех курганов с двумя насыпями: круглой и трапециевидной (также именуемые «в форме замочной скважины»). В группу также входят курганы Футагояма и Якусидзука.

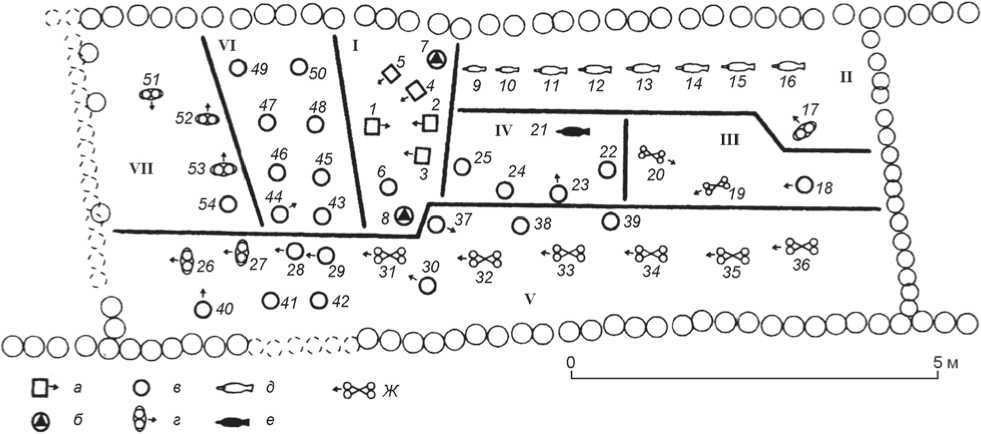

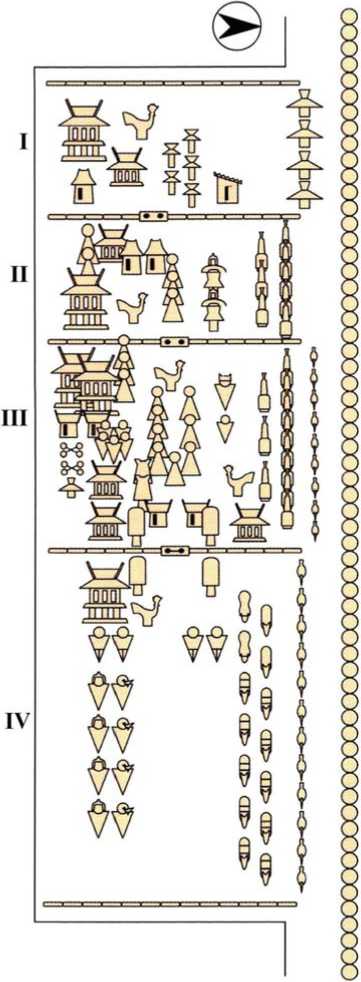

Хатимандзука – погребальный комплекс, включающий курган с двумя насыпями, объединенными в единый комплекс, общей длиной 108 м. Диаметр круглой насыпи – 56 м, высота – ок. 6 м, длина трапециевидной насыпи – 53 м. Курган окружен двойным рвом в форме подковы с валом посередине. Во внутреннем рву сооружены четыре небольших острова. Время создания кургана датируется второй половиной V в. Ханива цилиндрической формы были обнаружены на вершине насыпи и на валу. На островах внутреннего рва располагались ханива в форме домов, на внешнем валу – фигуры в форме воинов со щитами. На валу, разделяющем внутренний и внешний рвы, были обнаружены две группы (А и В) с многочисленными автоморфными и зооморфными ха-нива. Предполагается, что в группе А изначально было установлено 54 ханива [Вакаса, 2009, с. 30]. В работах исследователей при проведении анализа расстановки ханива в скульптурных композициях рассматривается квадрат А (рис. 2).

Погребальный комплекс Канонъяма расположен в пос. Ватануки (в непосредственной близости от г. Такасаки, преф. Гумма). Это курган с двумя насыпями, круглой и трапециевидной, общей длиной 97 м. Время сооружения кургана определяется второй половиной VI в. Комплекс изучался неоднократно, последние исследования были проведены в 70-х гг. XX в. Диаметр круглой насыпи – 51 м, длина трапециевидной – 46 м, курган имеет две ступени. На вершине круглой насыпи в окружении цилиндрических ханива находились фигуры в форме дома и домашних птиц, ханива-дом также располагалась на вершине трапециевидной насыпи. Антропоморфные ханива находятся на первой ступени насыпи кургана. Основная группа находится

Рис. 2. Схема расположения ханива в скульптурной группе квадрата А на погребальном комплексе Хатимандзука

(по: [Вакаса, 2002, с. 58]).

а – сидящие фигуры; б – сосуды на подставках; в – антропоморфные ханива; г – ханива-воины в доспехах; д – ханива-птицы ( 9, 10 – петухи; 11–16 – водоплавающие птицы); е – ханива-баклан с рыбой во рту; ж – ханива-лошадь ( 19 – предположительно кабан; 20 – предположительно собака).

I, III, IV, VI, VII – группы ханива; II, V – ряды ханива (согласно теории Т. Вакаса).

Рис. 3. Схема расположения ханива на погребальном комплексе Канонъяма (по: [Сираиси, 2008, с. 19]).

1 – цилиндрические ханива; 2 – лошадь; 3 – охотник с птицей; 4 – человек, ведущий лошадь; 5 – дом; 6 – щит; 7 – воин со щитом; 8 – крестьянин; 9 – воин; 10 – знатный господин; 11 – женщина, подающая еду; 12 – охранники дворца; 13 – домашняя птица (петух, курица);

14 – шаманка; 15 – три девушки, сидящие на банкетке; 16 – шаман.

непосредственно у входа в склеп, далее вдоль насыпи в ряд выстроены остальные ханива (рис. 3) [Сираиси, 2008, с. 18].

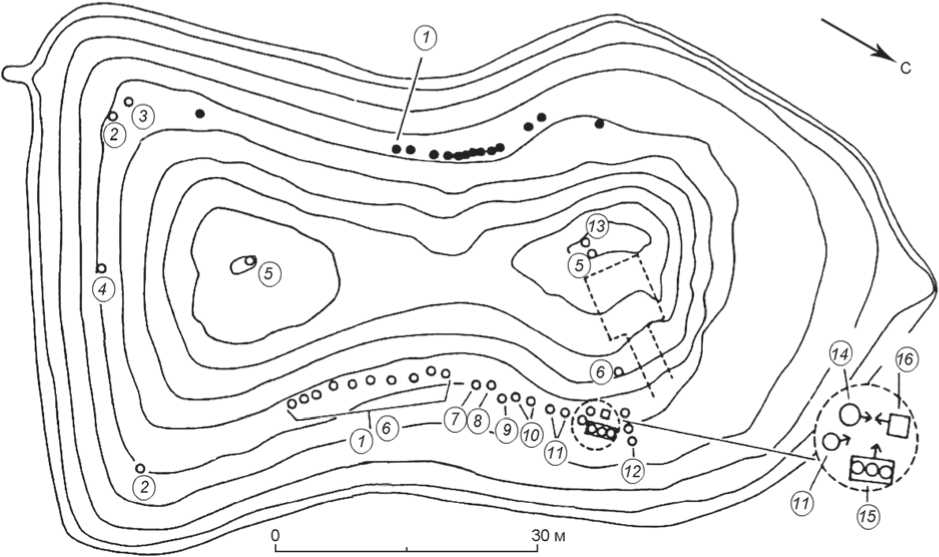

Курган Имасиродзука расположен в г. Такацуки, преф. Осака. Он не входит в список императорских курганов, что и позволило провести полномасштабные раскопки. Однако результаты проведенных исследований позволяют делать предположения, что погребальный комплекс является погребением императора Кэйтай, время правления которого датируется 507–531 гг. н.э. [Концевич, 2010, с. 720]. Это курган с двумя насыпями: круглой и трапециевидной. Общая длина погребального комплекса – 360 м, длина непосредственно насыпи кургана – 190 м, ширина основания квадратной части – 148 м, высота – 12 м, диаметр круглой части – ок. 100 м. В месте соединения квадратной и круглой частей с двух сторон созданы пристройки. Вокруг кофуна устроен ров, внешний периметр кургана окружен валом. Именно на внешнем валу кургана расположена групповая композиция, где было обнаружено ок. 200 ханива как целых, так и во фрагментах [Мо-рита, 2017, с. 51]. На сегодняшний день это наиболее многочисленная скульптурная композиция. Она разделена на четыре квадрата, каждый отделен ха-нива-забором (рис. 4).

По скольку исследования погребального комплекса Имасиродзука были закончены относитель-384

но недавно, изучение находок продолжается и в настоящее время. В основу обеих представленных теорий, главным образом, легли исследования памятников региона Канто. Этот регион характеризуется активным распространением традиции строительства курганов в целом и установки ханива на памятниках в частности с конца V в.

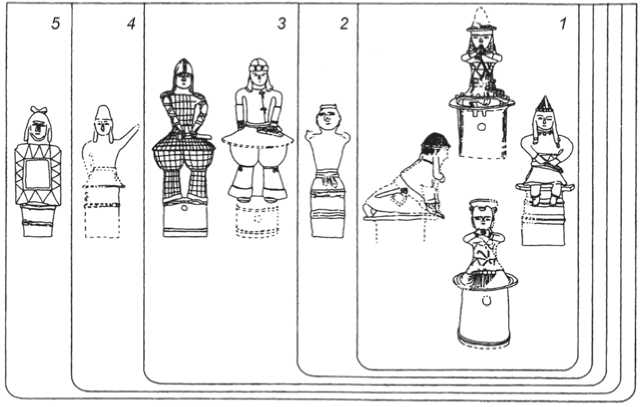

Автор «теории зон» Ёсимити Цукада, основываясь на анализе расположения ханива на насыпях курганов, предположил, что в расстановке различных типов антропоморфных ханива можно выделить несколько зон, которые показывают близость к вождю (погребенному). Материалом для исследования стали находки ханива и их расположение на семи различных курганах, которые находятся в преф. Гумма и Тиба (Хатимандзука, Канонъяма, Каварадзука, Химэдзука, кург. 5 группы Овадаи, кург. 1 группы Тонобэта и кург. 1 группы Ямаку-ра (см. рис. 1)). В своей работе автор предполагает, что в расположении ханива на курганах можно выделять пять зон (рис. 5). Первая зона – это группа ханива различных типов, изображающих сидящих людей. Это могут быть люди как в военных доспехах и с оружием, так и в обычной одежде, с оружием и без. В первой зоне располагались ханива, изображающие и мужчин, и женщин. По мнению автора теории, в этой зоне находятся фигуры самого погребенного и ближайшего окружения, и имен-

но она является центром композиции (рис. 5, 1 ). Во второй зоне располагаются, как правило, женские фигуры во время подношения пищи в процессе совершения ритуала. Они изображаются стоящими. Это могут быть ханива, у которых тело

Рис. 5. Модель расположения антропоморфных ханива на курганах периода кофун согласно теории Ё. Цукада (по: [Цукада, 1996, с. 29]): 1 – 5 – зоны расположения ханива.

|

сосуд |

^^ зонтик |

|

|

i |

меч |

Q Щит |

|

доспех |

У колчан |

|

|

в |

ворота с дверью |

@3 ворота |

|

о |

цилиндр |

(—"—1 ограда |

|

мужчина |

мужчина V в короне |

|

|

V |

воин |

г^ охотник с птицей |

|

курица |

Аг борец у сумо |

|

|

8 |

бык |

X шаманка |

фрагменты ног животных

Д водоплавающая у птица

Рис. 4. Схема расположения лошадь ханива в скульптурной груп пе на погребальном комплек-Q оседланная се Имасиродзука (по: [Мори-

У лошадь та, 2017, с. 51]).

оформлено лишь частично до пояса и ниже находится цилиндрическое основание, либо оформлено целиком, т.е. изображены и ноги. В последнем случае фигура находится на небольшой подставке. У таких ханива руки либо подняты вверх, либо вытянуты вперед, в руках могут быть небольшие сосуды (рис. 5, 2 ). В третьей зоне устанавливались стоящие фигуры ханива-мужчин в доспехах или простой одежде с оружием. Форма доспехов различна. Также отмечается, что в редких случаях в третьей зоне располагались воины, держащие щит, и ханива-щиты (рис. 5, 3 ). Эта группа символизировала, по мнению автора теории, охрану вождя. Четвертая зона – ханива-мужчины, держащие за поводья лошадей, и рядом располагались ханива-лошади. Сюда также включаются и некоторые другие типы ханива-мужчин, изображенных в обычной одежде (рис. 5, 4 ). В пятой зоне располагались ханива-воины со щитами, у которых изображалось лицо [Цукада, 1996, с. 27]. Согласно данной теории, зона 1 находилась на кургане максимально близко к входу в склеп, если ханива устанавливались непосредственно на ступени насыпи, как на кургане Канонъяма. Если ханива располагались на валу между рвами, формируя отдельные композиции, центральной зоной является та, где находятся фигуры, изображенные сидя. Каждая из последующих зон соответственно располагается на удалении от центральной.

Помимо предложенной теории зон, Ё. Цукада провел типологический анализ известных на тот момент находок ханива. В основе заявленной типологии – находки 994 антропоморфных ханива, обнаруженных на курганах периода кофун в 33 префектурах. Критериями распределения фигур по типам являлись: гендерная принадлежность; полное изображение тела, когда у ханива оформлялись и ноги, либо частичное, когда изображалась только половина тела, а нижняя часть представляла собой цилиндрическое основание. Еще одним из основных признаков отнесения к тому или иному типу являлось изображение фигуры сидя или стоя. Далее типы распределялись по расположению рук (поднятые, опущенные), а также по наличию дополнительных элементов – сосудов, оружия, музыкальных инструментов и т.д. [Там же, с. 12]. На основе имеющихся на тот момент данных, автор выделил 34 типа ханива-женщин. Среди тех из них, у которых оформлена нижняя часть тела, преобладают стоящие фигуры. Но в целом среди всех типов женских фигур преобладают такие, у которых нижняя часть выполнена в форме цилиндра. Кроме того, наибольшее распространение получили ханива, изображающие женщин с поднятыми либо вытянутыми вперед руками. Спецификой женских 386

ханива является то, что оформление одежды имеет явно выраженные региональные особенности [Там же, с. 21].

Ханива, изображающие мужчин, автор распределил на 58 типов. По сравнению с женскими фигурами, здесь чаще встречаются ханива, представляющие людей сидящими. Среди ханива-муж-чин, у которых нижняя часть тела оформлена полностью, получили распространение изображения мужчин в доспехах или в обычной одежде с мечом (как правило коротким). Кроме того, среди типов, относящихся к группе с оформлением нижней части в форме цилиндра, чаще встречаются ханива-мужчины с поднятой в сторону рукой (они считаются изображением мужчин, ведущих за поводья лошадей), а также ханива-воины со щитом. В целом среди мужских ханива наблюдается меньше разнообразия в одежде в зависимости от региона [Там же, с. 29].

Кроме того, обращая внимание на предложенную типологию и «теорию зон» Ё. Цукада, можно заметить, что антропоморфные ханива, которые располагались в зонах, ближних к вождю ( 1 , 2 , 3 ), выполнены с большей тщательностью и наличием мелких деталей. Среди них чаще встречаются антропоморфные ханива, у которых нижняя часть тела оформлена полностью. Исключением здесь, пожалуй, являются фигуры ханива-женщин, изображенных с вытянутыми вперед руками или держащими сосуды.

Автор другой теории Тоору Вакаса более подробно рассматривает скульптурные композиции ханива, выделяя отдельные компоненты, имеющие разную семантическую направленность. Основываясь на материалах находок ханива на кургане Хати-мандзука, Т. Вакаса предложил «теорию групп и рядов». Анализируя квадрат А, расположенный на валу между двумя рвами кургана, автор определяет в композиции пять групп и два ряда (см. рис. 2). В группе I центральной является фигура сидящего мужчины в короне, по обе стороны от него располагаются его приближенные. Напротив ханива-во-ждя находится фигура женщины, которая протягивает ему сосуд. Она также изображена сидящей на небольшой банкетке. Рядом с ней – фигура стоящей женщины. В эту же группу включены две ханива – сосуды на высоких подставках. По мнению автора теории в группе I изображен обряд, проводившийся сидя. В соседней группе VI (43–50) находится восемь стоящих фигур мужчин и женщин. Центральной фигурой здесь является стоящий мужчина в особом головном уборе и с мечом (44). Группа VII (51–54) представлена четырьмя фигурами, изображающими борца сумо и воинов в доспехах. Еще две группы, III и IV, расположенные между ря- дами, содержат сцены охоты. В группе III находится ханива-охотник и две фигуры животных, предположительно кабана и собаки. В группе IV – хани-ва-баклан с рыбой во рту и четыре фигуры людей. В квадрате А также расположено два ряда. В ряду II располагались 6 водоплавающих птиц и 2 ханива-петуха, к этому же ряду, как предполагается, относится фигура нарядно одетого мужчины. В ряду V друг за другом были установлены лошади (как оседланные, так и без упряжи) (31–36), а также ха-нива, изображающие доспехи (28, 29), и ханива-во-ины в доспехах [Вакаса, 2002, с. 59].

Поскольку группы и ряды на кургане Хатиманд-зука не отделены друг от друга какими-либо границами, в отличие от композиции на Имасиродзука, где они отделяются ханива-заборами и воротами, Т. Вакаса определял группы по направленности лица (взгляда) ханива к центру группы.

Согласно данной теории, распределение ханива по «группам» и «рядам» обуславливалось разными целями. Каждая «группа» представляет сцену ритуала или мероприятия, проводимого вождем, либо с его участием. Подобные сцены могут относиться к разному времени и месту действия. Ханива, выстроенные в «ряды», в свою очередь являются демонстрацией собственности вождя [Там же, с. 60].

По результатам исследования ханива на кургане Имасиродзука, Т. Вакаса, базируясь на «теории групп и рядов», предлагает рассматривать участок III ханива как «группу», аналогичную группе I на кургане Хатимандзука и группе сидящих фигур, расположенных в непосредственной близости от входа в склеп погребальной камеры на кургане Канонъяма. Соответственно, участок IV композиции Имасиродзука Т. Вакаса относит к «рядам», как и ряды II и V ханива на Хатимандзука и ряд ханива, расположенный вдоль ступени насыпи на кургане Канонъяма. Однако участки ханива I и II кургана Имасиродзука автор относит к региональным особенностям или возможным специфическим элементам, присущим императорским курганам [Вакаса, 2009, с. 33].

Таким образом, скульптурные группы и отдельные ханива на погребальных комплексах, исследуемые с применением данных теорий, позволяют получить дополнительную информацию о составе общества, структуре его, главным образом, элиты, для которой строились большие курганы и устанавливались ханива на насыпях. В регионах представители элиты могли формировать такое окружение, которое было способно реализовать различные мероприятия, в т.ч. и строительство крупных погребальных комплексов, на сооружение которых могло уходить несколько лет. Эта специфика особенно проявилась в поздний период кофун, в VI–VII вв. н.э., когда единовластие только формировалось.

Однако имеющиеся теории не исключают возможности других трактовок семантики скульптурных композиций. Структура группы ханива на кургане Имасиродзука (см. рис. 4), имеющая разделение ханива-заборами и установленными ха-нива-воротами, может представлять собой модель дворцового комплекса, где центром является императорская резиденция (участок III), а остальные участки – те территории, где могли располагаться дома приближенных и другие постройки, например, хозяйственного либо ритуального назначения.

Следует также отметить, что существуют значительные региональные особенности как в оформлении различных типов ханива для установки на памятниках, так и в месторасположении предметов на насыпях на протяжении всего периода активного использования антропоморфных ханива. Причинами может быть существование отдельных местных традиций и верований, которые приводили к некоторым изменениям в погребальном обряде, в устройстве погребального комплекса и установке определенных типов ханива.

Кроме того, стоит учитывать специфику исследования памятников периода кофун. Крупные курганы не всегда исследуются полностью, часто мы не можем быть уверены в том, что известны все данные о находках на одном памятнике. В дальнейшем в определении семантики таких объектов, как ханива, возможно, сыграют большую роль результаты изучения находок ханива на небольших курганах, которые чаще раскапываются полностью.

Список литературы Антропоморфные ханива. Теории интерпретации

- Вакаса Т. Дзибутсу ханива ё:сики рои (К вопросу форм антропоморфных ханива) // Кикан ко: ко гаку (Квартальная археология). - 2002. - № 79. - С. 56-60 (на яп. яз.).

- Вакаса Т. Ханивано сэкай. Кодай сякай кара мэссэ:дзи (Мир ханива. Послание из древнего мира). -Токио: Кабусйкигайся Токе:бидзюцу, 2009. - 80 с. (на яп. яз.).

- Гнездилова И.С. Скромное обаяние ханива: образ женщины в глиняных скульптурах периода кофун // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. - 2018. - № 4. - С. 29-33.

- Концевич Л.Р. Хронология стран Восточной и Центральной Азии. - М.: Воет. лит., 2010. - 808 с.

- Морита К. Ёмигаэру дайо:бо. Имасиродзука кофун (Погребения великих вождей. Курган Имасиродзука). -Токио: Синсэнся, 2017. - 94 с. (на яп. яз.).

- Сираиси Т. Дзимбуну ханива гундзо: ва нани-о катару ка (О чем рассказывают скульптурные группы антропоморфных ханива) // Ханива гундзо:-но кокскгаку (Археология скульптурных группа ханива). - Осака: Осакафу Тикапу Асука хакубуцукан (Изд-во музея Тика-цу Асука преф. Осака), 2008. - С. 3-26 (на яп. яз.).

- Цукада Е. Дзинбутсу ханивано кэйсики бунруй (Типология антропоморфных ханива) // Ко: ко гаку дзасси (Археологический журнал). - 1996. - Т. 81, № 3. -С. 1-41 (на яп. яз.).