Антропоморфы Большого Шигирского идола (историографический аспект)

Автор: Кокшаров С. Ф.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

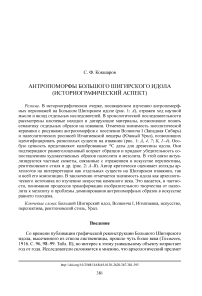

В историографическом очерке, посвященном изучению антропоморфных персонажей на Большом Шигирском идоле (рис. 1: А), отражен ход научной мысли и вклад отдельных исследователей. В хронологической последовательности рассмотрены ключевые находки и датирующие материалы, позволившие понять семантику отдельных образов на изваянии. Отмечена значимость энеолитической керамики с рисунками антропоморфов с поселения Волвонча I (Западная Сибирь) и палеолитических росписей Игнатиевской пещеры (Южный Урал), позволивших идентифицировать разнополых существ на изваянии (рис. 1: А, 4, 7; Б, 14). Особую ценность представляют калиброванные 92 С даты для древесины идола. Они подтверждают раннеголоценовый возраст образцов и придают убедительность сопоставлениям художественных образов палеолита и мезолита. В этой связи актуализируются частные сюжеты, связанные с отражением в искусстве перспективы, рентгеновского стиля и др. (рис. 2: А-В). Автор критически оценивает взгляды археологов на интерпретации как отдельных существ на Шигирском изваянии, так и всей его композиции. В заключении отмечается значимость идола как археологического источника по изучению искусства каменного века. Это касается, в частности, понимания процессов трансформации изобразительного творчества от палеолита к мезолиту и проблемы доминирования антропоморфных образов в искусстве раннего голоцена.

Большой шигирский идол, волвонча i, игнатиевка, искусство, перспектива, рентгеновский стиль, урал

Короткий адрес: https://sciup.org/143179108

IDR: 143179108 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.381-395

Текст научной статьи Антропоморфы Большого Шигирского идола (историографический аспект)

Со времени публикации графической реконструкции Большого Шигирского идола, высеченного из ствола лиственницы, прошло чуть более века (Толмачев, 1916. С. 96, 98–99. Табл. II), но интерес к этому уникальному объекту возрастает год от года. Исследователи склоняются к мнению, что археологический предмет http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.267.381-395

в экспозиции Свердловского областного краеведческого музея (г. Екатеринбург) является важнейшим источником в изучении тысячелетней истории и изобразительного творчества не только уральского региона, но и Северной Евразии. Подтверждение тому – международный форум «Большой Шигирский идол в контексте искусства каменного века», прошедший в 2017 г. в г. Екатеринбурге, и тематический выпуск журнала «Quaternary International» (2021. Vol. 573). В историографическом обзоре отражены основные результаты археологического изучения деревянного изваяния.

Прочтение образов и определение возраста идола

Официальной датой открытия Большого Шигирского идола (рис. 1: А ) считается 24 января 1890 г. ( Савченко, Жилин , 2004. С. 130), когда его обломки извлекли из заболоченного Шигирского озера, расположенного в ~ 70 км к СЗ от г. Екатеринбурга. Работая с фрагментами изваяния, В. Я. Толмачев предложил наиболее полный вариант графической реконструкции. Судя по ней, его высота достигала 5,3 м ( Толмачев , 1916. С. 94–96, 98, 99. Табл. II).

Рисунок В. Я. Толмачева, наиболее полно отражающий облик предмета, привлек внимание С. В. Иванова и В. И. Мошинской, опубликовавших труды по древней и современной скульптуре народов севера Евразии.

В монографии С. В. Иванова реконструкция В. Я. Толмачева не фигурирует, отсутствует и анализ декора на «теле» идола. Исследователя привлекали скульптурные детали главного образа, венчающего изваяние, и личины на широких плоскостях. В вопросе датировки он ссылался на мнения археологов, относивших идола к середине III тыс. – перв. четв. II тыс. до н. э. ( Иванов , 1970. С. 61, 285). В исследовании В. И. Мошинской, вышедшем спустя шесть лет, рисунок переопубликован. Внимание обращено на скульптурные детали изваяния и резной орнамент, отнесенный к индивидуальным и характерным чертам находки ( Мошинская , 1976. Табл. II). Декор рассмотрен в целом, без зонирования по всей 5-метровой композиции, и не связан с отдельными личинами.

Прочтение антропоморфных образов, рассредоточенных по лиственничному брусу и выполненных, как выяснилось, в комбинированной скульптурно-орнаментальной технике, произошло после получения новых материалов из таежных районов Западной Сибири.

Речь идет о группе антропоморфов на керамической посуде периода энеолита с поселения Волвонча I. Оно расположено в ~ 560 км к СВ от г. Екатеринбурга на р. Конда (приток р. Иртыша). В 1978–1979 гг. его изучали раскопками С. А. Днепров и Н. К. Стефанова. Памятник датирован финальным энеолитом ( Кокшаров, Стефанова , 1993. С. 63) или последней третью III тыс. до н. э. ( Кокшаров , 2015. С. 24. Рис. 4).

В коллекции выделялись два горшка, на внешних и внутренних стенках которых помещены 3 антропоморфных существа ( Кокшаров , 1990а. С. 5–14. Рис. 1; 2: 1 ; 3: 1 , 4 , 5 ; 6). Они плоскостные, воспроизведены зубчатыми штампами. У всех прорисованы позвоночные столбы и ребра, что позволяет говорить о специфическом варианте рентгеновского стиля (рис. 1: Б , 1–3 ). Однако

Рис. 1. Разнополые антропоморфы Шигирского изваяния ( А, 4 и 7 ), поселения Волвонча I ( Б, 1–3 ) и Игнатиевской пещеры ( Б, 4 )

последний точнее определить как «скелетный», так как понятие «рентгеновский стиль» отождествляется с «интеллектуальным реализмом» и по содержанию более емкое. В отличие от «зрительного реализма», он демонстрирует знания художника не только о внешней оболочке изображаемого существа, но и о его примитивном анатомическом строении. Это воспроизведение деталей скелета (позвоночника и ребер), внутренних органов, мышечных тканей и эмбрионов. Образы животных передавались по принципу pars pro toto , через оставленные ими следы ( Кабо , 1972. С. 291, 292; Елинек , 1982. С. 293).

Рисунки Волвончи и Шигира сближаются стилистически и композиционно. Это проявляется во фронтальном размещении персонажей на полусогнутых ногах с развернутыми на 180º ступнями (рис. 1: А, персонажи 4 и 7 ). В обоих случаях они воспроизведены на предварительно подготовленных плоскостях: на затесанном стволе лиственницы и на стенках керамических емкостей. В поиске аналогов сибирским материалам был рассмотрен не только Шигирский идол ( Кокшаров , 1990а. Рис. 3: 3, 6 ; 4), но и среднеуральские писаницы с антропоморфами, выполненными анфас в уже знакомой скелетной манере (Там же. Рис. 2: 2 – 4 ; 1990б. С. 80–83).

Тогда же внимание привлек антропоморф, обнаруженный в Игнатиевской пещере, находящейся в ~ 280 км к ЮЗ от г. Екатеринбурга. Сейчас Игнатиев-ка является второй крупной пещерой с палеолитическими рисунками на территории Южного Урала после Каповой (Шульган-Таш) ( Šcelinskij, Širokov , 1999. Abb. 146–150). Интересующий нас образ, входящий в композицию «Красного панно» на потолке Дальнего зала, находится в оппозиции крупному млекопитающему ( Окладников, Петрин , 1982. Рис. на с. 74).

Исследователи обратили внимание на детали, передающие половую принадлежность пещерного антропоморфа (рис. 1: Б , 4 ). Ее выдавала не только грудь, но и многочисленные ряды точек, помещенных между ног. Рисунок уникален, поскольку ни на одном другом памятнике наскального искусства Урала нет человекообразных существ с линиями пятен между ногами ( Широков , 2006. С. 103). Тот же способ подчеркивания пола фиксируется и у фигуры, находящейся в основании Шигирского идола (рис. 1: А, персонаж 7 ). В результате исследования на противоположных плоскостях идола были дифференцированы персонажи c гендерными отличиями ( Кокшаров , 1990а. С. 8–14. Рис. 3).

Разумеется, между сравниваемыми рисунками Шигира, Волвончи и Игнати-евки есть существенные отличия. Это проявляется в их локализации (ствол дерева, стенки горшков и потолок пещеры), технике воспроизведения (резьба по дереву, штампованный орнамент на керамике, минеральный пигмент на скальной плоскости) и детализации образов.

Например, антропоморф с Волвончи имеет широкие прямые плечи и выступающие мышцы голеней на полусогнутых ногах, которые подчеркивают силу существа мужского пола (рис. 1: Б, 1). У персонажей, помещенных внутри другой емкости, сила согнутых в коленях ног передана контурной прорисовкой бедер (рис. 1: Б, 2, 3). Очевидно, что они варьируют в рамках одного изобразительного канона, передающего индивидуальность. К сожалению, образы Волвончи рассредоточены по разным емкостям, и их иерархия видна не столь четко, как на идоле. Говоря о женском существе из пещеры, следует указать его абстрактность, усиленную линейной манерой воспроизведения, что отличает его от шигирского. У последнего минимальная детализация лица (глаза, нос, рот), переданное в скелетной манере тело и согнутые конечности. Внимание обращает различное заполнение тел разнополых образов («лесенка» и «шевроны») (рис. 1: А, 4 и 7).

Несоответствия можно объяснить несинхронностью сравниваемых материалов. Допустимо также предположить, что они отражают разные по содержанию повествования с активным участием мифических героев, значимых для оставивших их популяций. Существа визуализированы для восприятия в соответствующем контексте: например, на кухонной (культовой?) посуде у обитателей долговременного поселения, во мраке пещерного святилища или в пределах культовой площадки (святилища) на берегу Шигирского палеоозера.

Сходство образов на керамике Волвончи и деревянном идоле дало основания для отнесения последнего к энеолиту ( Кокшаров , 1990а. С. 14, 23). Тогда же отмечался единый способ передачи гендерных признаков у женских персонажей (Там же. С. 14. Рис. 3: 6 ), один из которых уверенно датируется поздним палеолитом ( Окладников, Петрин , 1982. С. 74; Петрин , 1992. Рис. 42, 43; Šcelinskij, Širokov , 1999; Широков, Петрин , 2013. Рис. 24. Фото 85; и др.). Однако кардинальный пересмотр возраста изваяния был невозможен без привлечения новых фактов ( Кокшаров , 2020. С. 140).

Таким образом, в 1980–1990 гг. был снят с обсуждения вопрос о преемственности изобразительного творчества древних уральцев в конце плейстоцена – начале голоцена, который, вроде бы, напрашивался сам собой. Несмотря на это, продолжалась работа по детальному анализу образов и знаков на идоле. Параллельно образцы древесины готовились к радиоуглеродному датированию. Значительный прорыв в обоих направлениях был достигнут С. Н. Савченко и М. Г. Жилиным. Анонсированные мезолитические даты, полученные для внутренних слоев лиственничного ствола, из которого высечено изваяние ( Савченко , 1999. С. 52), были подтверждены последующими исследованиями археологов из Германии ( Савченко и др. , 2018. С. 11–14. Табл. 5). Коллеги уточнили, что В. И. Мошинская с предшественниками упустили из внимания даже не 4, а 7 личин. Наконец, опубликована прорисовка новой личины, отсутствовавшей на рисунке 1916 г., которая была выявлена на тыльной стороне идола ( Савченко, Жилин , 2004. С. 131. Рис. 1: 2 ).

При детальном осмотре экспоната выявлены другие важные детали главного персонажа: под надбровными дугами имелись неглубокие округлые выемки, обозначающие глаза, а по обе стороны от кончика носа, поперек лица – парные резные линии, упущенные В. Я. Толмачевым. Новые детали главного образа и еще одна 8-я личина, неучтенные в рисунке 1916 г., отражены в одной из недавних статей ( Савченко и др. , 2018. Рис. 2). К сожалению, серый фон, передающий фактуру древесины и изломы, осложнял восприятие личин и резьбы. Это вынудило автора сделать новую графическую прорисовку изваяния (рис. 1: А ). Перечисленные открытия и факты вновь подтвердили высокий информационный потенциал уральской находки.

Важный вывод о раннеголоценовом возрасте идола стимулировал поиск иных созвучий в изобразительном творчестве ледниковой эпохи и мезолита.

В докладе, зачитанном на упоминавшейся конференции 2017 г., автором был поднят вопрос о передаче перспективы в резном орнаменте, сопутствующем мужскому и женскому существам. Внимание было сфокусировано на шевронах, расположенных над головами разнополых персонажей, которые могли передавать множественность антропоморфов ( Кокшаров , 2020). В этой связи замечу, что поднятая тема является лишь малой частью блока проблем, связанных с изучением палеолитического искусства.

Проявление перспективы обнаруживается как в монументальных, так и в мобильных формах искусства верхнего палеолита («parietal» and «mobiliary» art). С позиций эволюционизма, доминировавших в перв. пол. XX в., в развитии палеолитического искусства следовало выделять формирующую фазу (подражательный натурализм), зрелость (творческий натурализм) и упадок (геометризм и абстракция) ( Palacio-Perez , 2013. P. 703, 704, 707). Согласно озвученному подходу, появление данного приема, демонстрирующего достаточно высокий уровень художественного мастерства, произошло не сразу.

По этому поводу высказывает сомнения чешский археолог Я. Елинек, отмечая ошибочность выводов А. Брейля о проявлении перспективы как надежного хронологического признака ( Елинек , 1982. С. 458). Действительно, взгляды последнего противоречат материалам пещеры Шовэ, открытой в 1994 г. Совершенство обнаруженных в ней рисунков и построение композиций указывают на постоянный поиск древними художниками перспективы ( Широков, Петрин , 2013. С. 140; Дэвлет , 2016. С. 314). Самое примечательное, что изображения в Шовэ одни из ранних в европейском пещерном искусстве (древнее 30 тыс. л. н.). Несмотря на то что возраст изображений имеет разброс в 13 тыс. лет, гипотеза о появлении палеолитического искусства в готовом, сформировавшемся, виде получает новое подтверждение ( Григорьев , 2016. С. 304). С другой стороны, в европейских пещерах в слоях ориньякского времени найдено много орнаментированных вещей (Там же. С. 305).

Высота Шигирского идола и наличие на нем ярусно-расположенных объемных личин дают основания на первый взгляд для его сравнения с монументальными формами искусства ( Бобров , 2018. С. 46). Если же учесть, что идол не вкапывался и мог перемещаться в пределах сакрального пространства, то он сопоставим скорее с мобильными образцами. Из множества последних внимание привлекают лучевая кость орла из пещеры Тейжа и каменная плитка из Шаффо с гравировками движущихся копытных. В обоих случаях перспектива объединяет образы животных, совмещая фигуративные изображения с нефигуративными или переходными от них формами ( Кокшаров , 2020. Рис. 3: 1, 2 ). Утрачивая узнаваемый облик, копытные превращались в абстрактные единицы, удобные для счета ( Фролов , 1974. С. 83. Рис. 43: 4 ).

Вполне допустимо, что древние обитатели Шигирского озера обратились к тому же изобразительному приему в передаче антропоморфов на лиственничном стволе. Вертикальное положение идола предопределило и соответствующую передачу перспективы в виде шевронов, возвышающихся над головами некоторых антропоморфов.

Варианты интерпретации образов и композиции на идоле

Раскрытие смыслового содержания всей скульптурно-орнаментальной композиции, покрывающей плоскости лиственничного бруса, – одна из важных, но нерешенных задач. В ходе поисков специалисты неизменно обращались к фольклору и данным этнографии народов Сибири. Следует признать, что изложенные ниже мысли и суждения носят не утвердительный, а, скорее, предположительный характер.

По В. И. Мошинской, изваяние могло находиться на святилище древних уральцев, являясь деталью культовой постройки. Параллели главному образу и «человеческим личинам» она находит у манси, веривших в лесных духов-великанов (менквов) ( Мошинская , 1976. С. 46). На самом деле, находка из Шигира свидетельствует о функционировании озерного культового комплекса, хотя его первоначальный облик останется для нас вечной загадкой. Ясно лишь то, что оно было не единственным на Среднем Урале. И внешне, и функционально оно диссонировало с другим мезолитическим святилищем, приуроченным к гроту в Камне Дыроватом на р. Чусовой ( Баранов и др. , 2000. Рис. на с. 45).

Автор озвучивал мысли об иерархии образов на идоле, огромном хронологическом разрыве между археологическими и этнографическими материалами, препятствующими персонификации изображений, и возможной связи последних с разнополыми мифическими героями ( Кокшаров , 1990а. С. 14). Они были поддержаны С. Н. Савченко, М. Г. Жилиным, Н. М. Чаиркиной и В. Н. Широковым ( Савченко, Жилин , 2004. С. 132, 133; Чаиркина , 2013. С. 102; Широков , 2018. С. 41).

С. Н. Савченко и М. Г. Жилин предположили, что Шигирский идол отражает сложную систему мифологических представлений древних уральцев. Запечатленные на нем существа встроены в определенную иерархию и не поддаются однозначному прочтению ( Савченко, Жилин , 2004. С. 134). С одной стороны, исследователи разделяют мнение В. И. Мошинской об изображении на идоле духов окружающего мира, а с другой, допускают принадлежность персонажей на лицевой и обратной сторонах к разным сферам космоса. На мой взгляд, спорной представляется интерпретация антропоморфного изображения, тулово которого и зона над головой заняты вертикальными шевронами (рис. 1: А , 4 ). Сходство последних с ветвями ели привело к поспешному выводу о связи этого существа с растительным миром (Там же. С. 133). Предположено, что другие образы соответствуют определенным стихиям или существам, населяющим мир. Взятые вместе, они повествуют о сотворении мира. По существу, коллеги впервые поставили вопрос об одном из ранних космогонических мифов народов Северной Евразии, запечатленном в изваянии. При всей привлекательности высказанной гипотезы она нуждается в более весомой аргументации.

Н. М. Чаиркина провела отдельное исследование по раскрытию семантики фигуративных и нефигуративных образов на идоле. По ее мнению, резные узоры, сопутствующие личинам, воспроизводят не только тело существ, но и одежду, головные уборы или стихии, которые олицетворял конкретный персонаж (Чаиркина, 2013. С. 106). Опираясь на работы по миропониманию обских угров, исследователь допускает отражение на идоле одной из моделей вертикального устройства мира. Ею предложено выделить 7 сфер, занятых таким же количеством образов (Чаиркина, 2013. С. 103). Три персонажа в верхней части изваяния и такое же количество в его основании отождествляются со сверхъестественными силами Верхнего и Нижнего миров. Со Средним миром, обжитым людьми, сложнее. К нему отнесено существо с невнятно прорисованным туловищем и отсутствующими конечностями (рис. 1: А, 3). Это, скорее, антропоморф, но никак не человек.

В этнографической литературе, привлеченной Н. М. Чаиркиной, имеются публикации современников, не все из которых являются источниками. К сожалению, обойдена вниманием монография K. Ф. Карьялайнена «Религия югорских народов» ( Карьялайнен , 1995), посвященная сакральным комплексам XIX – начала XX в. в Обь-Иртышье. Возражения вызывает и прямой перенос данных этнографии таежных угров на археологический материал, которые разделяют тысячелетия. С другой стороны, на Урале и в Западной Сибири проживали не только ханты и манси, но и ненцы, селькупы, чьим верованиям не уделено никакого внимания. При кажущейся логичности соотнесения 7 существ с 7 сферами в предложенной конструкции не учтен 8-й персонаж, который, кстати, может быть и не последним ( Савченко и др. , 2018. С. 9). Изложенное не позволяет принять выводы Н. М. Чаиркиной. Остается добавить, что трехчастная модель мира представляет очень позднее явление (Там же. С. 10).

Любопытный подход к раскрытию шигирских образов и всей композиции предложен Е. Г. Дэвлет. Скелетное заполнение существ сравнивается ею с рисунками на одежде шаманов Восточной Сибири, трактуемых иногда как части скелета шамана-предка ( Дэвлет , 2018. С. 24). Иерархия антропоморфов на идоле, воплощенных в рентгеновском стиле, концептуально согласуется со взглядами о шаманских кланах, о наследуемом шаманском даре, о череде шаманов-предков, передающих преемнику особые силы (Там же. С. 26).

При кажущейся убедительности гипотезы Е. Г. Дэвлет, необходимо учесть следующее. Во-первых, шаманство не получило широкого распространения у всех народов Сибири (оно почти не проявляется у таежных угров). Во-вторых, шаманство, как ранняя форма религии, эволюционировало от эпохи камня до исторического времени, когда его зафиксировали этнографы ( Басилов , 1993. С. 222). В-третьих, подход Е. Г. Дэвлет не объясняет в полной мере множественности образов Шигира. В-четвертых, в фольклоре аборигенов Сибири есть иное объяснение прозрачности, реализованное в искусстве рентгеновским стилем.

В этой связи обратимся к героям средневекового эпоса южных хантов. Это богатыри, выделяющиеся среди прочих людей особой красотой (белизной и прозрачностью тела): у них сквозь кости был виден мозг, а сквозь мозг видны кости ( Патканов , 1891. С. 108). Таежные воины обладали сверхъестественным зрением и были способны видеть окружающих насквозь. Появление на поле битвы непрозрачного на солнечном свету противника могло означать, что его тело покрывал доспех. С другой стороны, прозрачность тела героя могла свидетельствовать о преобладании красоты над силой, а непрозрачность расценивалась наоборот (Там же). Важно отметить, что богатыри вели происхождение от громовников, выступая посредниками между небожителями и людьми. Они могли перевоплощаться в птиц, готовых оставить землю и взлететь на небо или,

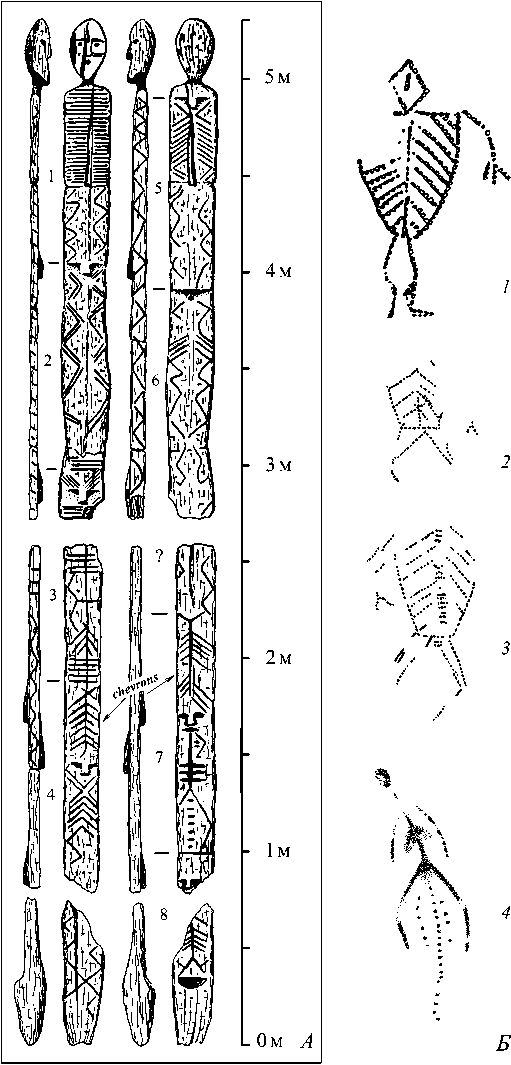

Рис. 2. Вариативность рентгеновского стиля в искусстве каменного века – Средневековья

А – гравировка с таежными богатырями на хазарском блюде (по: Плетнева , 1981. Рис. 49: 2 ); Б - образы на керамике с поселения Большая Умытья 9 (по: Клементьева, Погодин , 2017. Рис. 2); В – сцена поедания бизона на пластине из грота Раймонден (по: Ефименко , 1938. Рис. 243)

напротив, нырнуть в воду ( Кокшаров , 2000. С. 41–53). Таким образом, герои остяцких былин наделялись функциями медиаторов, как и восточносибирские шаманы. Неудивительно, что эпические воины запечатлены в рисунках средневекового населения Приобья (рис. 2: А ).

В разное время в урало-сибирской тайге возникали многочисленные святилища в честь языческих героев, воспринимавшихся в качестве ранжированных духов-покровителей. Следя за порядком, отраженным в мифологической картине мира, они защищали людей от врагов, болезней и прочих бед. В соответствии со статусом, они окружались помощниками и помощницами, среди которых нашлось место духах-мэнквам. На святилища приносилось оружие, посуда и другие предметы, необходимые покровителям, совершались жертвоприношения. Вспоминая слова К. Ф. Карьялайнена, что в богатом мире духов обских угров никогда не удастся выявить их число и имена ( Карьялайнен , 1995. С. 6), мы вправе отнести их и к многочисленным антропоморфным образам Шигирского идола.

Изложенное выше не противоречит рисункам на энеолитическом сосуде с поселения Большая Умытья 9 на р. Конда ( Клементьева, Погодин , 2017. Рис. 1–2). Несмотря на значительную стилизацию 9 запечатленных персонажей, хорошо читается их множественность, воплощенная отчасти в скелетной манере (рис. 2: Б , 1–9 ). Локализация существ в одной орнаментальной зоне может отражать их равенство. Вероятно, это еще одна группа мифических героев (антропоморфных, зооморфных или иных?), встроенных в систему миропонимания древнего населения р. Конды.

Выводы

Многолетнее изучение Шигирского идола показывает, что информация, содержащаяся в его фигуративных и нефигуративных образах, может быть понята и проинтерпретирована с привлечением новых археологических источников, новых датировок или при обращении к фольклору и этнографии народов Сибири. В процессе работ обозначились исследовательские темы частного и общего характера.

Один из поднятых сюжетов сфокусирован на реализации перспективы при передаче множественности однотипных антропоморфных образов. Конечно, он является достаточно узким, уходящим в плоскость более широкой проблемы преемственности в изобразительной деятельности древнего уральского населения в позднем палеолите и мезолите ( Широков , 2018. С. 39–43). В этой связи справедливо мнение А. П. Окладникова об условности разрыва между искусством палеолита и последующего времени ( Окладников , 1967. С. 127).

Совершенно очевидно, что при дефиците хорошо датированных источников любое суждение по данному поводу будет оспорено как недоказуемое и ошибочное. Однако это не повод отказаться от поиска переходных форм палеолитического искусства к мезолитическому. Трансформация могла принять неожиданное художественное решение, отражая в проявлении своеобразный информационный код.

В поиске палеолитических истоков рентгеновского стиля обращает внимание сюжетный рисунок-гравюра из грота Раймонден ( Ефименко , 1938. Рис. 243). 7 статичных обезличенных антропоморфов с хордами, лишенные индивидуальных особенностей, окружают бизона во время его обрядового поедания (рис. 2: В ). Детально проработанные голова и передние конечности зверя контрастируют со схематично изображенным позвоночником и ребрами, напоминающими, скорее, рыбные. Животное воплощено в своеобразном сплаве реализма и скелетного стиля, нетипичном для ледниковой эпохи. В той же (но не аналогичной) манере предстают разнополые персонажи в Шигире (рис. 1: А , 4, 7 ).

На идоле отчетливо фиксируется иконографический канон в воплощении антропоморфов в рентгеновском стиле. Они расположены анфас, на согнутых в коленях ногах, и со ступнями, разведенными на 180º ( Кокшаров , 1990а. С. 23; 2010. С. 20). При необходимости в области головы схематично обозначались глаза и рот, хотя обезличенные персонажи были тоже нередки. Древние художники проявляли исключительную вариативность в реализации рентгеновского стиля.

И, наконец, последнее замечание. Изобразительное творчество мезолита демонстрирует отход от выраженного зооморфизма, присущего палеолитическому искусству. Возникает закономерный вопрос: почему человек (антропоморф) оттесняет образы животных? В этом отношении любопытны размышления В. В. Евсюкова о том, что более или менее отвлеченное понятие «человек» (и стало быть, тиражирование его образа. – С. К. ) становится возможным только после установления регулярных межродовых брачных связей. Чтобы увидеть себя, человек нуждается в отражении себе подобных, которые располагались бы не слишком близко, но и не чересчур далеко. Иначе, в первом случае отражение сольется в одно пятно, а во втором, будучи недосягаемым для взгляда, вынужденно будет уступить место фантастическим образам ( Евсюков , 1988. С. 119).

Список литературы Антропоморфы Большого Шигирского идола (историографический аспект)

- Баранов Н. Н., Белобородов В. К., Вершинин Е. В., Горшков С. В., Дмитриева Т. Н., Зыков А. П., Кокшаров С. Ф., Миненко Н. А., Морозов В. М., Патрикеев Н. Б., Попов Н. Н., Прищепа А. И., Шашков А. Т., Черкашин Г. В., 2000. Очерки истории Югры. Екатеринбург: Волот. 408 с.

- Басилов В. Н., 1993. Шаманство [Шаманизм] // Свод этнографических терминов и понятий. М.: Наука. С. 221–225.

- Бобров В. В., 2018. Шигирский идол: истоки монументальной скульптуры // УИВ. № 1 (58). С. 45–54.

- Григорьев Г. П., 2016. Палеолит: Начало искусства // Верхний палеолит: образы, символы, знаки. Каталог предметов искусства малых форм и уникальных находок верхнего палеолита из археологического собрания МАЭ РАН / Отв. ред. Г. А. Хлопачев. СПб.: Экстрапринт. С. 310–319.

- Дэвлет Е. Г., 2016. К истокам изобразительной деятельности: древнейшее искусство в пещерах и под открытым небом // Верхний палеолит: образы, символы, знаки: каталог предметов искусства малых форм и уникальных находок верхнего палеолита из археологического собрания МАЭ РАН / Отв. ред. Г. А. Хлопачев. СПб.: Экстрапринт. С. 310–319.

- Дэвлет Е. Г., 2018. «Прозрачная плоть»: к проблеме интерпретации антропоморфных изображений на Шигирском идоле // УИВ. № 1 (58). С. 20–28.

- Евсюков В. В., 1988. Мифология китайского неолита. Новосибирск: Наука. 128 с.

- Елинек Я., 1982. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. Прага: Артия. 560 с.

- Ефименко П. П., 1938. Первобытное общество. Л.: Гос. соц.-экон. изд-во. 636 с.

- Иванов С. В., 1970. Скульптура народов севера Сибири XIX – первой половины XX вв. Л.: Наука. 296 с.

- Кабо В. Р., 1972. Синкретизм первобытного искусства (по материалам австралийского изобразительного искусства) // Ранние формы искусства / Сост. С. Ю. Неклюдов; отв. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Искусство. С. 275–299.

- Карьялайнен К. Ф., 1995. Религия югорских народов. Т. 2. Томск: Томский ун-т. 248 с.

- Клементьева Т. Ю., Погодин А. А., 2017. Сюжетный рисунок на энеолитическом сосуде с верховьев Конды // Археология и история Северо-Западной Сибири / Отв. ред. А. Я. Труфанов. Нефтеюганск; Екатеринбург: Уральский рабочий. С. 50–58. (Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири; вып. VI.)

- Кокшаров С. Ф., 1990а. Опыт реконструкции некоторых мифологических представлений кондинского населения эпохи энеолита // Кокшаров С. Ф., Широков В. Н. Материалы по изобразительной деятельности древнего населения Урала. Препринт. Свердловск: УрО АН СССР. С. 4–28.

- Кокшаров С. Ф., 1990б. К вопросу о содержании и датировке одной группы уральских писаниц // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР / Отв. ред. М.А. Дэвлет. М.: Наука. С. 79–83.

- Кокшаров С. Ф., 2000. Громовержцы обских угров // Историческая наука на рубеже веков: статьи и материалы науч. конф., посвящ. 60-летию ист. факультета Уральского гос. ун-та им. А. М. Горького / Отв. ред. Д. А. Редин. Екатеринбург: Волот. С. 40–56.

- Кокшаров С. Ф., 2010. Об истоках антропоморфных образов на керамике самусьской культуры // УИВ. № 1 (26). С. 15–20.

- Кокшаров С. Ф., 2015. Культура населения севера Западной Сибири в бронзовом веке: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург. 48 с.

- Кокшаров С. Ф., 2020. Вариант передачи перспективы в резьбе Большого Шигирского идола // Вестник Томского государственного университета. История. № 67. С. 137–144.

- Кокшаров С. Ф., Стефанова Н. К., 1993. Поселение Волвонча I на реке Конде // Памятники древней культуры Урала и Западной Сибири. Екатеринбург: УИФ Наука. С. 54–67. (Вопросы археологии Урала; вып. 22.)

- Мошинская В. И., 1976. Древняя скульптура народов Урала и Западной Сибири. М.: Наука. 132 с.

- Окладников А. П., 1967. Утро искусства. Л: Искусство. 136 с.

- Окладников А. П., Петрин В. Т., 1982. Новая пещера на Урале с палеолитическими росписями // Природа. № 1. С. 70–75.

- Патканов С. К., 1891. Стародавняя жизнь остяков и их богатыри по былинам и сказаниям // Живая старина. Вып. III. С. 85–116.

- Петрин В. Т., 1992. Палеолитическое святилище в Игнатиевской пещере на Южном Урале. Новосибирск: Наука. 207 с.

- Плетнева С. А., 1981. Салтово-маяцкая культура // Степи Евразии в эпоху Средневековья / Отв. ред. С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 62–75. (Археология СССР.)

- Савченко С. Н., 1999. История формирования коллекции шигирских древностей в Свердловском областном краеведческом музее // 120 лет археологии восточного склона Урала: Первые чтения памяти В. Ф. Генинга: материалы науч. конф. Ч. 1. Из истории уральской археологии / Отв. ред. В. Т. Ковалева. Екатеринбург: Уральский гос. ун-т. С. 46–53.

- Савченко С. Н., Жилин М. Г., 2004. О новых деталях изображений Большого Шигирского идола // Четвертые Берсовские чтения / Отв. ред. В. Т. Ковалева. Екатеринбург: Аква-Пресс. С. 130–147.

- Савченко С. Н., Жилин М. Г., Тербергер Т., Хойсснер К.-У., 2018. Большой Шигирский идол в контексте раннего мезолита Урала // УИВ. № 1 (58). С. 8–19.

- Толмачев В. Я., 1916. Деревянный идол из Шигирского торфяника // ИАК. Вып. 60. С. 94–99.

- Фролов Б. А., 1974. Числа в графике палеолита. Новосибирск: Наука. 240 с.

- Чаиркина Н. М., 2013. Большой Шигирский идол // УИВ. № 4 (41). С. 100–110.

- Широков В. Н., 2006. Проблема возраста настенных изображений Игнатиевской пещеры в связи с первыми радиоуглеродными датировками красного пигмента // РА. № 2. С. 99–105.

- Широков В. Н., 2018. Плейстоценовые прототипы голоценовых изображений Урала // УИВ. № 1 (58). С. 39–44.

- Широков В. Н., Петрин В. Т., 2013. Искусство ледникового века. Игнатиевская и Серпиевская 2 пещеры на Южном Урале. Екатеринбург: Ажур. 190 с.

- Palacio-Perez Е., 2013. The Origin of the Concept of «Palaeolithic Art»: Theoretical Roots of an Idea // Journal of Archaeological Method and Theory. Vol. 20. No. 4. P. 682–714.

- Quaternary International. 2021. Vol. 573. 112 p.

- Šcelinskij V. E., Širokov V. N., 1999. Höhmalerei im Ural: Kapova und Ignatievka; die altsteinzeitlichen Bilderhölen im sȕdlichen Ural. Thorbecke: Sigmaringen. 171 p.