Аполлон Григорьев в поисках русской идентичности

Автор: Дронов И.Е.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 3 (14), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье исследованы взгляды А. А. Григорьева на природу национальной идентичности в контексте развития русской общественной мысли XVIII-XIX вв. Подробно рассмотрена эволюция понятий «нация» и «национальный» в идеологии западничества, которая служила системой отрицательного соотнесения для выработки Григорьевым собственной концепции русской идентичности. В основу мировоззрения Григорьева легли идеи славянофилов о самобытности России и православных корнях русской культуры, однако патриархальная ограниченность и сословный партикуляризм в их понимании национальной идентичности подверглись критике с его стороны. Его собственная концепция утверждала всенародный характер русской идентичности и настаивала в противоположность концепции нации как «воображаемого сообщества» на естественно-историческом происхождении национального самосознания. При всей их разнонаправленности взгляды западников и славянофилов трактовались Григорьевым как умозрительные и безжизненные конструкции, навязывающие реальности несвойственные ей качества. В философии же Григорьева национальная идентичность выступала как функция жизни и расшифровывалась как органическое единство религиозных, исторических и культурноэтнических практик.

Аполлон григорьев, русская идентичность, нация, западничество, славянофильство, почвенничество, народное православие

Короткий адрес: https://sciup.org/140301571

IDR: 140301571 | УДК: 1(470)(091) | DOI: 10.47132/2588-0276_2023_3_70

Текст научной статьи Аполлон Григорьев в поисках русской идентичности

1. «Воображаемое сообщество» на русской почве

Согласно популярной современной теории о генезисе нации и национальной идентичности, последние представляют собой феномены сравнительно недавнего прошлого. В Средние века, то есть как минимум до середины XVII столетия, в Европе никаких наций в современном понимании этого слова не было. Формирование из локальных культурно-этнографических общностей наций и национальной идентичности сделалось возможным только благодаря появлению средств массовой коммуникации в виде книгопечатания, затем — повседневной прессы, что запустило процесс выработки нормативного национального языка поверх местных диалектов1. Другими сторонами этой великой трансформации явились становление централизованных государств с рационально организованным бюрократическим управлением, создание общеобразовательной школы, выработка стандартных эпистемологических процедур в философии и науке Нового времени, а также развитие прочих инструментов «нормализации» индивида в виде регулярной армии, пенитенциарной системы, институтов медицинского и психиатрического контроля. Поскольку все эти процессы носили отчетливо искусственный, целенаправленный характер и в значительной степени насаждались сверху государственной властью, то возникшие в результате политические нации трактуются как «воображаемые сообщества». При этом реальное историческое прошлое и традиционная народная культура подвергались соответствующей деконструкции, чтобы превратиться в элементы и символы общенациональной идентичности в подобных сообществах.

Если в Европе процесс формирования современных политических наций приобрел взрывной характер после Великой французской революции 1789 г., то Россия в этом отношении отчасти «забежала вперед», и здесь рождение «новой нации» очевидно было связано с радикальными преобразованиями Петра I в начале XVIII в. Западноевропейцы с большим энтузиазмом взирали на этот русский эксперимент и понимали его именно в смысле не только смелого, но и успешного опыта по строительству «новой нации». В 1716 г. К. Н. Зотов доносил из Парижа Петру I о своей беседе с маршалом дʼЭстре: «При мне господин марешал назвал ваше величество творцом российского народа: что может быть говорено в вашу государеву хвалу лутче сего». Французский писатель Б. Фонтенель в похвальном слове Петру (1725) утверждал: «Все необходимо было делать заново в Московии, там нечего было улучшать. Речь шла о том, чтобы создать новую нацию». Немало подобных высказываний присутствует и в сочинениях Вольтера. По его мнению, царь «решил создать новую нацию», «Россия всем обязана Петру Великому», «он сотворил свой народ», до Петра «московиты были менее цивилизованы, чем мексиканцы при открытии последних Кортесом; рожденные все рабами господ, таких же варваров, как и они сами, они закоснели в невежестве: им не были известны ни искусства, ни промышленность»2, и т. п. Бытовали среди европейцев и более резкие суждения. Французский историк П.-Ш. Левек, автор книги «История России» (1781), писал, например: «Многие полагают, что, взойдя на трон, Петр I нашел вокруг себя лишь пустыню, населенную дикими животными, которых он сумел превратить людей»3.

Аналогичные оценки деятельности Петра I давали и его русские панегиристы. В 1721 г. канцлер Г. И. Головкин, прославляя Петра как новоиспеченного императора, указал на то, что лишь его «неусыпными трудами и руковождением» русские «из небытия в бытие произведены и в общество политичных народов

Петр I стрижет бороды боярам. Худ. Д. А. Белюкин, 1985 г.

присовокуплены»4. В середине века эту мысль повторил другой апологет первого российского императора — Петр Крекшин. «Отче наш Петр Великий! ты нас от небытия в бытие привел», — восклицал он. В этом дружном хоре хвалебных голосов неправомерно было бы видеть лишь неумеренное и подобострастное славословие, ведь авторы их приводили веские, с их точки зрения, причины для подобных оценок деяний Петра. Вольтер написал целую книгу, посвященную истории того, как Петр I из азиатской Скифии, населенной дикарями, едва достойными названия людей, сотворил истинно просвещенное государство, которое фернейский философ считал возможным ставить в пример собственному отечеству. Канцлер Головкин «произведение из небытия в бытие» связывал с вхождением в число «политичных», т. е. цивилизованных европейских народов5. Иначе говоря, до Петра никаких русских не существовало, по меньшей мере как политической нации. Крекшин разъяснял подробнее, что означал качественный переход в цивилизованное бытие. До Петра русские пребывали «в неведении, и от всех порицаемы невеждами, ни-чтоже имущи, ничтоже знающи, ничтоже ведущи, кроме истинныя Веры». Петр же Россию «просвети разумом просвещенным, знанием премудрости, мужеством, крепостию, регулами и прочими блаженствами»6.

Таким образом, безмятежное благоденствие под сенью «регулов» (регламентов) есть высший результат того, что может дать в области политического устройства Разум и Просвещение. Немецкий философ Г. В. Лейбниц доходчиво разъяснял Петру I: «Государство можно привести в цветущее состояние только посредством учреждения хороших коллегий, ибо как в часах одно колесо приводится в движение другим, так и в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую, и если все устроено с точною соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни непременно будет показывать стране счастливые часы»7. Нетрудно понять, что реализация подобной утопии предполагала выработку совершенно особого человеческого материала и особого типа сознания и никакой народ в своем естественноисторическом состоянии не годился для этой цели. Этническая привязка для «новой нации» была чистой условностью: Вольтер и Дидро в переписке с Екатериной II охотно именовали себя «русскими»8, имея в виду свою полную солидарность с экспериментом, начатым в России Петром I. Руководимый тою же логикой, русский просветитель Д. И. Фонвизин заявлял, что «достойные люди, какой бы нации ни были, составляют между собою одну нацию»9. В своем «Рассуждении о непременных государственных законах» Фонвизин употреблял понятие «нация» в значении не только имущего класса в государстве, но также политически сознательного и активного меньшинства, способного разумно пользоваться своими правами и свободами и отстаивать их от посягательств снизу и сверху10.

Очень схожими были взгляды относительно состава «нации» и у другого видного представителя идей Просвещения в России — А. Н. Радищева. В своей «Беседе о том, что есть сын Отечества» (1789) он очень четко определял критерии принадлежности к «нации» (гражданскому обществу): «Не все рожденные в Отечестве достойны величественного наименования сына Отечества (патриота). Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем… Они не суть члены Государства, они не человеки, когда суть не что иное, как движимые Мучителем машины, мертвые трупы, тяглый скот!»11 Признавая крепостных крестьян «скотами», Радищев, разумеется, не желал их оскорбить, а лишь констатировал их фактический политикоправовой статус. Однако в тело нации могли не быть включены и многие представители господствующего сословия, если они не отличались необходимым набором качеств. Согласно Радищеву, «сын Отечества» должен являться не только свободным и независимым индивидом, но и пользоваться политическими правами посредством «народоправления» (откуда следовало, что не участвующие в «народоправлении» к составу народа не принадлежат), а главное — обладать определенным типом сознания и знания, содержание которого укладывалось в стандартный просвещенческий комплекс.

Исследования словоупотребления в российском политическом дискурсе XVIII — первой четверти XIX в. показывают, что понятие «нация» и его производные описывали некое сообщество лиц, наделенных особым «прогрессистским» типом сознания и соответствующими устремлениями к преобразованию архаичного и бессистемного жизнеустройства на рациональных принципах (рациональными ближе к концу

XVIII в. преимущественно почитались либеральные принципы — гарантии прав собственности, свобода рыночного обмена, конституционные учреждения и т. д.). Нация (народ) у российских просветителей выступала в качестве политико-юридического, а не этнического феномена, а объединяющим началом для нее служил «общественный договор», а не общее историческое и культурное наследие12.

Словоупотребление отражало фактическое положение дел. Возникшая в России в XVIII в. «нация», пока еще малочисленная, но сильная своим властным и имущественным положением, заметно отделилась от народа культурно и ментально. Даже такой человек из низов, как М. В. Ломоносов, попав в это новообразование, не мог не ощутить себя человеком иной породы, что и отразилось в его литературных произведениях. В них, по словам К. С. Аксакова, «являются вместо русских людей какие-то Россы с переменною рифмою „колоссы“. Этот оригинальный Росс никак не похож на русского человека. Росс непременно рыкает, извергает пламя и т. п. Все герои Рима и Греции приводятся сюда для сравнения, и оказывается, что все это — Росс… Вы встретите и прилагательное росской, российской, но русской — никогда; русской — это слово низкое. Может быть, верное чутье поэта поняло, что перед ним не русские люди, а росские»13.

Разразившаяся в конце XVIII в. во Франции революция произвела там основательную расчистку «традиционалистской архаики» и двинула вперед процесс формирования нации семимильными шагами, затмив достижения Петра I и задав новые стандарты и критерии продвинутости данного процесса. Поэтому относительно России в эпоху Александра I у современников уже не было ясного представления о том, существует ли в стране современная «нация». М. М. Сперанский в своем «Размышлении

о государственном устройстве империи» (1802) приводил распространенное среди образованной элиты мнение на сей счет: «Здесь все надобно переделать. Это варварская страна, не имеющая и первых начал того благоустроенного образования, которое мы в других государствах видим. Здесь все экономические системы ложны, установления неправильны, законы ничтожны. Народ в невежестве… Зло так велико, что и добра из него извлечь не можно. Надобно вырвать с корнем сей огромный дуб, приносящий только желуди, и на месте его насадить виноград». Сперанский, по всей видимости, разделял это мнение, полагая, что никакого народа (в смысле нации) в России не существует и что «прежде надо создать сей народ, чтоб дать ему потом образ правления». Впрочем, достигнуть цели ему казалось возможным без радикального переворота, «без крутости, без переломов», так как просвещенный монарх в силах утвердить путем последовательных реформ «новое здание

Портрет графа Михаила Михайловича Сперанского. Худ. П. А. Иванов, 1806 г.

на столпах разума и законов» и привести государство «нечувствительно из царства тьмы и уничтожения в царство света и свободы»14. Субъектом предполагаемого преобразования должно было стать новое «сословие», составленное из «просвещенных умов», которым надлежало при поддержке государя и под покровом «непроницаемой тайны» выработать всеобъемлющий план действий, а затем непрестанно и неуклонно претворять его в жизнь, имея целью «нечувствительно» осуществлять демонтаж Старого порядка и подвергать постепенной культурной ассимиляции население страны по эталонам новой нации.

В замысле Сперанского проглядывают контуры отчасти масонского ордена посвященных в «тайны», отчасти «Малого Народа» — феномена, описанного французским историком О. Кошеном, который пытался объяснить механизмы подготовки и проведения Великой французской революции, когда незначительное, но хорошо организованное и идеологически мобилизованное меньшинство сумело выдать свои устремления за волю всего народа и переформатировать целую страну, выступая своего рода матрицей для конструирования новой нации15. Такие аналогии уместны, ведь хорошо известно, какое сильное влияние оказали на мировоззрение Сперанского идеи французского Просвещения и опыт их практического применения во Франции. Методы создания нации, отработанные в ходе революционного эксперимента, дали российскому реформатору много пищи для размышлений, и роль «Малого Народа» — в обличии масонства или в иных обличиях — также не могла укрыться от его внимания.

Сперанский наверняка был хорошо знаком с идеями иллюминатов, ведь после разгрома организации Вейсгаупта в Баварии в 1786 г. в руки властей попал архив иллюминатов и документы из него были опубликованы. Эти документы широко использовались в различных сочинениях о тайных пружинах Великой французской революции (например, в изданном в 1797 г. труде аббата О. Баррюэля «История якобинства»). В 1810 г. Сперанский вступил в ложу «Полярная звезда» в Петербурге и предложил Александру I организовать в России централизованную сеть масонских лож, чтобы через них вести подбор и продвижение наверх наиболее пригодных кандидатов для формирования новой руководящей элиты «просвещенных», которые сумеют водворить в России «царство света и свободы». Однако даже масоны-единомышленники Сперанского сочли этот план «неудобоисполнимым», так как он «слишком напоминал Вейсгаупта»21. Высочайшего соизволения на реализацию плана Сперанского так и не последовало.

В проектах и Вейсгаупта, и Сперанского, и тем более следовавших в том же русле декабристов нет оснований видеть зловещей конспирологии, хотя многим впечатлительным современникам они казались приуготовляющими путь Антихристу. Речь шла о социальной инженерии, о разработке технологий создания «новой общности людей» с заданными характеристиками при наличии неблагоприятных политических условий и массы малопригодного человеческого материала. Ключевым моментом в этой технологии являлось создание точек кристаллизации «новой общности» (в виде масонских лож или подобных структур), которые будут втягивать сродные им элементы, форматировать их и, постепенно разрастаясь, поглощать все новые куски окружающей среды. Доступ к рычагам государственной власти мог бы дать значительное ускорение этому процессу, поэтому тем или иным способом к нему стремились все вышеназванные деятели. Конечный результат амбициозного предприятия по фабрикации «нового народа» представлен в «Русской Правде» — программе переустройства России, составленной декабристом П. И. Пестелем. И само название документа, и бесконечное склонение на разные лады имени русского народа в тексте Пестеля, и предлагаемые им меры по жесткой ассимиляции нерусских народностей подавали повод видеть в этом натурализованном немце чуть ли не поборника русского национализма. С последним можно было бы согласиться, если понимать под «национализмом» такую политическую идеологию, которую Константин Леонтьев описал как псевдоним либерально-демократической революции и действенный инструмент буржуазно-космополитического «всесмешения». Под фальшиво-национальными лозунгами этой идеологии на деле происходило и до сих пор происходит уничтожение под корень любого культурно-бытового и ментального своеобразия народов Земли и превращение их в безликую массу «рационально», то есть однотипно и стандартно мыслящих индивидов, — идеальный материал для правильного круговорота экономических и электоральных циклов. «Русский народ» у Пестеля — это красноречивый портрет нации как «воображаемого сообщества», искусственно создаваемого из историко-этнографического сырья22.

Каким бы великим демократом ни представлялся Пестель и другие декабристы, они были плоть от плоти того Малого Народа, который возник в России благодаря реформам Петра I в виде европеизированной элиты, и поэтому их сочувственное (несомненно) отношение к народу не могло иметь иного выражения, кроме желания «спасать» его, народ, из тьмы невежества, великодушно «просвещать», приводя к цивилизованному состоянию… «Все в России должно быть сделано Правительством;

ничто самим народом», — писал в 1816 г. декабрист Н. И. Тургенев, рассуждая о желательных реформах23. Разочарование в способности правительства Александра I следовать либеральным курсом подвигло декабристов обратить свои надежды на правительство революционное. Как объяснял позднее тот же Н. И. Тургенев, «в конце царствования Александра общественное мнение было в куда большей степени проникнуто либеральными устремлениями, чем в первые годы, но теперь их не разделял император: нация шла вперед, государь же, наоборот, двигался вспять»24. Из этих слов очевидно, что для Тургенева понятие «нация» означало не крестьян, составлявших 98% населения России, и даже не господствующий класс, а только ту «передовую» его часть, которая разделяла «либеральные устремления» (Малый Народ).

2. Аполлон Григорьев о западничестве

К моменту, когда Аполлон Григорьев вступил на общественное поприще (1840-е гг.), рассмотренная в предыдущем параграфе идеология уже получила наименование «западничества». В этот период западничество оказалось в оппозиции правящему режиму, поскольку после разгрома восстания декабристов правительство Николая I взяло на подозрение все, что исходило из мятежной Европы, и занялось изобретением собственной идеологии «официальной народности». Однако и в 1840-е гг. основные мировоззренческие постулаты западничества остались неизменными. Западники продолжали восславлять Петра I как демиурга национального бытия России. Например, В. Г. Белинский в 1841 г. писал: «Петр Великий есть величайшее явление не нашей только истории, но истории всего человечества; он божество, вызвавшее нас к жизни, вдунувшее душу живую в колоссальное, но поверженное в смертную дремоту тело древней России»25. По-прежнему западники рассматривали народ как косную, застойную среду — природный материал для исторического творчества критически мыслящих личностей. Вот что писал Т. Н. Грановский в 1847 г.: «Массы, как природа или как Скандинавский Тор, бессмысленно жестоки и бессмысленно добродушны. Они коснеют под тяжестью исторических и естественных определений, от которых освобождается мыслью только отдельная личность. В этом разложении масс мыслью заключается процесс истории. Ее задача — нравственная, просвещенная, независимая от роковых определений личность и сообразное требованиям такой личности общество. Не прибегая к мистическим толкованиям, пущенным в ход немецкими романтиками и принятым на слово многими у нас в России, мы знаем, как образуются народные предания, и понимаем их значение. Смеем, однако, сказать, что первые представления ребенка не должны определять деятельность зрелого человека. У каждого народа есть много прекрасных, глубоко поэтических преданий; но есть нечто выше их: это разум »26.

В приведенном высказывании Грановского, по мнению польского исследователя русской общественной мысли Анджея Валицкого, «содержится квинтэссенция западнической философии истории, ведь мысль о формировании автономной личности, освобождении индивидов от „непосредственных определений“ была осью историософских концепций Белинского, Кавелина и Герцена». Однако подобная историософия предполагала, по словам Валицкого, «возможность вульгаризации, также весьма характерной для западничества, — возможность вынесения масс за скобки истории, признания образованных критически мыслящих индивидов единственным субъектом исторического прогресса». Поэтому Грановский, «говоря о народе, „собирательную волю“ которого выражают в своей деятельности выдающиеся индивиды, имел в виду не „простой народ“, носитель фольклора, но лишь активную часть народа, классы, активно участвующие в исторических событиях»27.

В воззрениях западников на этот вопрос нетрудно заметить влияние философии истории Г.-Ф.-В. Гегеля с ее разделением народов на «исторические» и «неисторические». Практически неизбежным следствием из подобной философии являлось представление о наличии и внутри каждого народа «исторических», «передовых» групп, носителей «прогрессивного» сознания, с одной стороны, и человеческого шлака — с другой. В итоге складывалась парадоксальная, хотя и вполне логически стройная, картина: «цветом нации» оказывались наименее национальные (в смысле выражения народности, народной самобытности) представители народа. Руководствуясь данной логикой, самый горячий и несдержанный из западников В. Г. Белинский приходил к выводу о том, что ни русский народ не может «претендовать на умственное всемирно-историческое значение в современном человечестве», ни русская литература, начиная со «Слова о полку Игореве» и кончая сочинениями Н. В. Гоголя, «не имеет решительно никакого значения во всемирно-исторической литературе»28.

Аполлон Григорьев в свои молодые годы сполна отдал дань западническим увлечениям: как и почти вся взыскующая истины образованная молодежь в 1830– 1840-х гг., он бредил Гегелем29. В середине 1840-х гг. Григорьев вступил в какую-то тайную масонскую ложу (официально масонство в России находилось под запретом еще с 1822 г.)30. В 1846 г. он ненадолго пристал к кружку петрашевцев, в котором молодые петербургские интеллектуалы с упоением предавались изучению фурьеризма. Возможно, знакомство с утопиями Ш. Фурье с их «предустановленной гармонией», математически расчерченным жизненным распорядком оказалось поворотным пунктом в идейных исканиях Григорьева. Его художественную натуру не могли не отвратить подобные проекты всеобщего «уравнения», мертвенные и бесцветные. «Изо всех произвольно составленных утопий общественных, — писал он позднее, — нет для русской души противнее утопии Фурье, хотя нет племени, в котором братство, любовь, незлобие и общение были бы так просты и непосредственны»31. Для Григорьева не составило труда распознать в фурьеризме естественный продукт развития западной рационалистической философии, в самих своих нелепых крайностях выдававший ее скрытые интенции. И разумеется, реализация этой утопии не оставляла никакого места национальным особенностям и культурному своеобразию, ведь любая нестандартная деталь в лейбницевом часовом механизме грозила бы ему разрушением. Как считал Григорьев, русские леворадикальные западники начала 1860-х гг. («нигилисты»), поклонники учений Фурье и ему подобных, придерживались того убеждения, что «национальности, то есть известные народные организмы, — тоже вздор, долженствующий исчезнуть в амальгамировке, результатом которой должен быть мир, где Луна соединится с Землею»32.

Кажущаяся несбыточность подобных фантазий не должна, с точки зрения Григорьева, служить основанием для самоуспокоенности: «Что собирательного лица, называемого человечеством, как лица не существует, а существуют народности, расы, семьи, типы, индивидуумы с особенными отливами, что типическая жизнь этих отливов необыкновенно крепка, что они не стираемы — это покамест факт несомненный. Амальгамируются ли наконец эти оттенки до того, что вместо видов явится только род, этого мы не знаем. Ни pro ни contra сказать тут ничего нельзя. Чего не может быть? Может быть, что и Луна соединится с Землею, как мечтал Шарль Фурье». Утописты обманывают и обманываются в части своих обещаний «светлого будущего», гармонии и безгрешного счастья для человечества, а вот их угрозы снести «до основания» существующий жизненный уклад со всеми его действительными и мнимыми несовершенствами очень даже выполнимы. «Когда Луна соединится с Землею и типы сольются в роде, ни знанью, ни творчеству, ни индивидуальной жизни нечего будет делать»33, настанет духовная смерть человечества — предсказывал Григорьев.

Осознание этой опасности побудило его вступить в решительную борьбу с западнической идеологией. Вероятно, как первый шаг в этом противостоянии можно расценить публикацию Григорьевым в 1847 г. рецензии на книгу Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой дана ей высокая оценка как произведению, достойному самого пристального внимания и вдумчивого прочтения. Учитывая, какое яростное поношение вызвала книга Гоголя в лагере западников, крайним выражением которого явилось знаменитое «Письмо Белинского к Гоголю», следует отдать должное смелости начинающего критика, отважившегося пойти против тогдашних лидеров общественного мнения34. В том же 1847 г. Григорьев сближается с московским историком М. П. Погодиным, в журнале которого «Москвитянин» он стал ведущим сотрудником в последующие 10 лет. По своему направлению «Москвитянин» соприкасался отчасти со славянофильством, отчасти с идеологией «официальной народности», следовательно, оппонирование западничеству составляло важный элемент редакционной политики. Впрочем, цензурные условия последнего десятилетия царствования Николая I не позволяли вести свободную и открытую журнальную полемику даже с самых благонамеренных и верноподданных позиций. Поэтому высказать прямо и откровенно в печати свое отношение к западничеству Григорьев смог лишь в эпоху политической «оттепели» и начала Великих реформ Александра II, преимущественно в издаваемых братьями М. М. и Ф. М. Достоевскими журналах «Время» и «Эпоха».

Взгляды Григорьева на этапы распространения западнических воззрений в России отличались некоторым своеобразием. Если славянофилы полагали, что гибельный переворот, совративший Россию с национального пути, однозначно связан с деятельностью Петра I, то Григорьев смотрел на дело иначе. По его мнению, реформы Петра I, изменив внешний декор государства, не оказали глубокого влияния на самосознание русских людей даже из образованного класса. Григорьев не находил существенной разницы между умственным строем русского человека Древней и Московской Руси и русского человека XVIII столетия. Излюбленным аргументом для обоснования этого тезиса служило ему сопоставление описаний иноземных путешествий русских послов в XVI–XVII вв. и писем из-за границы Д. И. Фонвизина: «Вспомните записки Фонвизина о его путешествии, эти гениально остроумные заметки дикого человека, человека так сказать, с хвостом звериным, холящего и лелеющего свой хвост с примерным попечением… Ведь, право, мало разницы в миросозерцании Лихачева и Чемоданова (посланников Алексея Михайловича в Тоскану и Венецию) и в миросозерцании Фонвизина. Ему, так же как Лихачеву и Чемоданову, все не наше кажется чудны́м, и над всем не нашим он острится, острится великолепно, но грубо…»35 В насмешках Фонвизина над французами и французскими порядками Григорьеву виделся аналог самодовольного превосходства московитов над иноземными «нехристями» и «еретиками».

Это мнение Григорьева нельзя признать справедливым. Описания заграничной действительности русскими путешественниками допетровской эпохи по большей части нейтральны, в них нет ни преувеличенных восторгов, ни осуждения свысока, если только не задевалось каким-то образом достоинство русского государя и православной веры. Критика Фонвизина исходит из совершенно иных предпосылок. Он выносит вердикты не с некоей «национально-русской» точки зрения, а с позиции несоответствия того или иного явления просветительским идеалам. Фонвизин критикует не Францию и французов, а Старый порядок во Франции и вытекающие из него общественные пороки и неустройства (или то, что таковыми Фонвизину представлялось). Русский просветитель не сказал о дореволюционной Франции ничего такого, чего не сказали бы на тысячи ладов сами французские просветители, подтачивая устои Старого порядка. В России Фонвизин бичевал своей сатирой буквально те же самые явления и с тех же идеологических позиций. Ошибку Григорьева можно объяснить тем, что он достаточно поверхностно знал российскую общественно-политическую и художественную литературу XVIII в., на что вынужден был указать даже такой искренний его почитатель, как Н. Н. Страхов: «До-карамзинская литература, можно сказать, не существовала для Ап. Григорьева; изредка встречающиеся отзывы о ней небрежны и высокомерны; видно по всему, что критик не жил ее произведениями, и они остались для него чуждыми. Но Карамзиным он уже жил, и значение этого великого писателя в нашем развитии указано им с величайшею меткостью»36.

Именно Карамзина Григорьев считал зачинателем западнического воззрения в России — причем речь идет не о молодых годах, когда взгляды Карамзина цели- ком определялись идеями европейского Просвещения, а о зрелом Карамзине периода «Истории государства Российского», когда, казалось бы, его мировоззрение заметно сдвинулось в национально-консервативную сторону. Свое неожиданное утверждение Григорьев обосновывал следующим образом: «Он стал историком „государства Российского“; он, может быть, сознательно, может быть, нет, — вопрос трудный для разрешения, ибо талантливый человек сам себя способен обманывать, — подложил требования западного человеческого идеала под данные нашей истории, он первый взглянул на эту странную

Первый том «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, 1818 г.

историю под европейским углом зрения… Карамзин смотрит на события нашей истории точно так же, как современные ему западные писатели смотрят на события истории западного мира… Его история была, так сказать, пробным камнем нашего самопознания. Мы (говоря совокупно, собирательно) с нею росли, ею мерялись с остальною Европою, мы с нею входили в общий круговорот европейской жизни… Карамзин был первый европеец между русскими и вместе с тем первый истинно русский писатель, за исключением комика Фонвизина»37.

Будучи проникнут «насквозь как впечатлительнейшая натура своего времени общими началами европейского образования», Карамзин, полагал Григорьев, «был уже человек оторванный, человек захваченный внутренне общечеловеческим развитием и потому бессознательно-последовательно прилагавший его начала к нашей истории и быту, одним словом — к нашей народности, и этим объясняется, что он, глубоко и добросовестно изучавший источники, имевший их под руками более, чем все прежде его писавшие, и почти столько же, сколько мы, постоянно, однако, обманывает сам себя и своих читателей аналогиями и постоянно скрывает сам от себя и от читателей все не аналогическое с началами и явлениями западной, общечеловеческой жизни…» Фальшивость трактовки русской истории, рассматриваемой и оцениваемой Карамзиным по критериям западной цивилизации, обличается простым сопоставлением его декламаций с подлинным голосом Древней Руси — летописями и грамотами, — которые сам Карамзин в изобилии цитировал в своей «Истории». Со страниц древних манускриптов, «вместо общих, классических фигур перед нами встают живые типы — типы, в чертах которых в простодушном рассказе летописцев мы, несмотря на седой туман древности, их окружающий, признаем нередко собственные черты народные»38.

Отдавая должное огромному вкладу Карамзина в развитие русской литературы и в популяризацию отечественной истории, Григорьев, тем не менее, не мог признать его мировосприятие русским по существу. Взгляд Карамзина на русскую историю — это взгляд извне, суд его над нею — суд по нормам чужой жизни39. А ведь русская история, по известному выражению Пушкина, требовала «другой формулы», поскольку «Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою».

Если Карамзин был проводником западнического умонастроения, скорее, ненамеренно и бессознательно, то П. Я. Чаадаев, по мнению Григорьева, вполне осознанно выступил с манифестом западничества, который практически не оставлял места для двусмысленности и компромиссов: «Письмо Чаадаева, помещенное им как любопытное своей новостью исповедание убеждений, было тою перчаткою, которая разом разъединила два дотоле если не соединенные, то и не разъединенные лагеря мыслящих и пишущих людей. В нем впервые неотвлеченно поднят был вопрос о значении нашей народности, самости, особенности, до тех пор мирно покоившийся, до тех пор никем не тронутый и не поднятый»40.

Чаадаев не пытался, как Карамзин, подогнать данные русской истории под западные образцы. «Басманный философ» прямо утверждал, что между историей России и Запада нет ничего общего, правда, в отличие от Пушкина, Чаадаев усматривал причину этого в том, что у России вообще не было истории в западноевропейском понимании этого слова. Чаадаев в своем уничижении России пошел дальше самых рьяных «прогрессистов» и «цивилизаторов» XVIII в.: те по крайне мере признавали наличие в допетровской Руси «истинной веры», Чаадаев же считал православие едва ли не главной причиной исторического небытия России. «Чаадаев первый подошел смело к нашему быту с известною меркою и явился беспощаднейшим отрицателем. Мерка его была жизнь, выработанная Западом, — писал Григорьев. — Перед судом выработанной Западом жизни наша бытовая, историческая и нравственная жизнь оказалась совершенно несостоятельною, то есть не подводимою под нее никакими аналогиями. Направление, которое пошло от толчка, сообщенного Чаадаевым, нисколько не разделяло чаадаевских сочувствий к католицизму, но сочувствия его к западным идеалам, государственным, общественным и нравственным, провело с величайшею последовательностью»41.

Среди мобилизованных чаадаевским манифестом под знамена западничества литературных деятелей Григорьев особо выделял фигуру В. Г. Белинского. Белинский сумел выдвинуться на роль одного из вождей в лагере западников прежде всего благодаря своей уникальной способности проводить сквозь цензурные рогатки воззрения своей «партии» в самой прозрачной и доходчивой, а подчас и резкой форме. В важнейших статьях Белинского Григорьев видел «полное отрицание какого-либо значения нашего быта и нашей истории до реформы Петра, благоговение перед реформою со всеми ее мерами и последствиями, отрицание — нисколько не скрываемое — всяких сил самосущного развития народа»42. «Национальная жизнь» русского народа, по словам Григорьева, Белинским «признается только со времен реформы, той реформы, которая устами преобразователя говорила о родном языке, что лучше чужой да хороший, чем свой да негодный. За русскими как за славянами не признается ровно ничего, и в круг мировой жизни они не вносят ничего своего, то есть славянского; значение наше только в многостороннем усвоении европейской жизни, в наших отрицательных достоинствах, в нашей способности усвоять чужое и отрицаться от своего». Отсюда следовало, по мнению Белинского, что «назначение России есть — принять в себя все элементы не только европейской, но мировой жизни». Патриотизм понимался Белинским соответственно: «Любовь к отечеству должна выходить из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою родину — значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому»43.

Таким образом, национальная гордость и всемирно-историческая миссия России, дающая ей даже некоторое превосходство над странами Запада, основывались на том, что она, Россия, являла собой чистый лист бумаги, на котором просвещенные умы смогут запечатлеть великие общечеловеческие письмена44. Здесь соорудить любую утопию даже сподручнее, чем на цивилизованном Западе, где строителям «воображаемых сообществ» создавали помеху глубоко укоренившиеся традиции прошлого. Григорьев решительно отвергал подобное истолкование «русской идеи», указывал на бедственные последствия для реальной жизни народа от таких теорий: «Это абстрактное человечество худо понятого гегелизма, человечество, которого, в сущности, нет, ибо есть организмы растущие, стареющиеся, перерождающиеся, но вечные: народы. Для того чтобы оно было, это абстрактное человечество, нужно непременно признать какой-либо условный идеал его. Этому идеалу жертвуется всем народным, местным, органическим…»45

Многоликость западнического мировоззрения — на самом деле кажущаяся, полагал Григорьев, в ядре его — дух смерти, идеал механической гармонии: «Основной принцип убеждений Белинского и за ним всего западничества — принцип чисто отрицательный: ненависть ко всему непосредственному, ко всему природному или, лучше сказать, прирожденному»47. Однако многообразие масок позволяло западническому мировоззрению проникать в сознание людей самых разных социальных страт, превращая их в орудия своей экспансии. Его аватарами могли стать и «русские мальчики» с их страстными мечтаниями о светлом будущем в хрустальных дворцах, и либеральные министры с их конституционными проектами, и философы-просветители с их критикой религиозного «мракобесия», и суровые аракчеевцы с их апофеозом порядка и дисциплины. «Разве социальная блуза лучше мундиров блаженной памяти Императора Николая Павловича незабвенного и фаланстера лучше его казарм? В сущности, это одно и то же», — утверждал Григорьев, ибо все это прекрасно уживается с центральной мыслью западничества — «с мыслию об уничтожении народностей, цветов и звуков жизни, с мыслию об отвлеченном, однообразном, форменном, мундирном человечестве»48.

Со стороны западничества Григорьев видел самую страшную угрозу национальному самосознанию и национальной культуре русского народа, поэтому противостояние западнической идеологии во всех ее проявлениях сделалось важнейшей целью его литературно-общественной деятельности.

3. Аполлон Григорьев о славянофильстве

Всесторонняя и глубокая критика западничества Григорьевым не была бы возможна, если бы он не опирался на богатый интеллектуальный опыт славянофилов, наработанный в их борьбе с западническим пониманием национальной идеи и исторической миссии России. Григорьев прекрасно осознавал преемственную связь многих аспектов своего мировоззрения с учением славянофилов49. Уже во второй половине 1840-х гг. «восторженное увлечение славянофильством завладевает Григорьевым»50. Он чрезвычайно ценил «жизненную целость и энергический дух славянофильства», по крайней мере сравнительно с другими направлениями русской общественной мысли51; считал славянофильство «совершенно правым в своем принципе», хотя и «слишком наклонным к теориям»52.

Исторической заслугой славянофилов Григорьев признавал то, что им удалось «из-под глыб» тотально властвовавшей над умами русского образованного сословия западнической идеологии вызволить и ввести в интеллектуальный обиход настоящую народную жизнь и вытекающее из нее самобытное национальное самосознание. «Славянофильство, — писал Григорьев, — тоже мало зная жизнь народа из самой жизни, но зато глубоко знакомое с историею старой письменности и ловившее с благоговением все записываемое, одним словом — изучавшее родной быт, постепенно доходило до теории, что наша жизнь совсем иная жизнь, совсем особенная, ничего общего с западною жизнию не имеющая, управляемая совершенно новыми, никем еще не раскрытыми таинственными законами, особыми, новыми нравственными понятиями»53.

Григорьев никогда не смешивал славянофилов с поборниками казенного патриотизма и консерватизма, которые своим усердием не по разуму (часто небескорыстным) лишь дискредитировали идеи «Православия, Самодержавия и Народности». По его словам, «непроходимая бездна отделяла славянофильство от учений мрака»54. Их обращение к прошлому не носило реакционного поползновения повернуть развитие вспять и поставить точку к истории народа. В прошлом славянофилы искали надежной и верной опоры для будущего: «Перед глубокомысленными, даровитыми или высоко самоотверженными личностями, составлявшими славянофильство, каковы Хомяков, Киреевский, Аксаков, стоял идеал тоже передовой, а вовсе не задний»55, — писал Григорьев. Он был убежден, что только славянофильство и почвенничество имеют перспективы в России в качестве национальной идеологии: «Со временем только мы (т. е. наше начало) и они (т. е. их начало) останемся на сцене — все прочее выгорит»56.

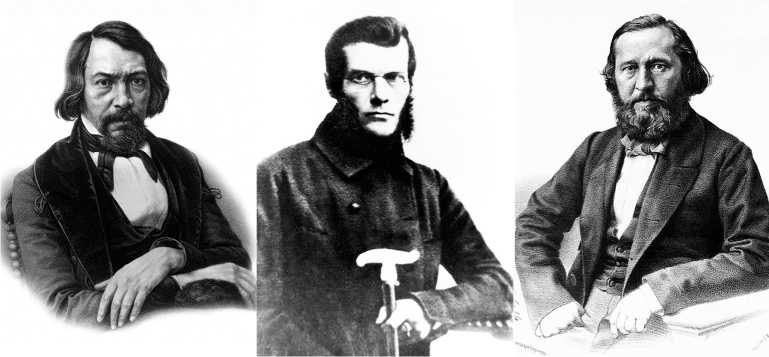

Мало интересовавшийся политикой и считавший, что «вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности» намного важнее вопроса политической свободы и даже крестьянской реформы57, Григорьев, однако, при необходимости

Славянофилы А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков политически самоопределиться обращался к славянофильству: «По моему взгляду политическому я, — писал он Н. Н. Страхову, — был и остаюсь славянофилом. Народ, земский собор — да (необходимый) собор Вселенский — вот во что я поверю…»58

И в открытой печати Григорьев признавался, что славянофильскому направлению отдает почти что все свои «основные политические и общественные, религиозные и нравственные сочувствия»59. С глубочайшим уважением он относился к А. С. Хомякову, видел в нем одного из наиболее близких себе мыслителей, считал бесценным вкладом в раскрытие русского национального миропонимания «сочинения нашего Хомякова, в котором одном из славянофилов жажда идеала совмещалась удивительнейшим образом с верою в безграничность жизни и потому не успокаивалась на идеальчиках и у которого органические приемы суть нечто до того врожденное, что о чем бы ни заговорил он — хоть даже о псовой охоте, — он свяжет предмет с глубочайшими задачами жизни и выведет его из самой глуби природы и истории, потому что изо всего славянофильства он один был настоящий, урожденный поэт, провидец»60. Что касается И. В. Киреевского, то хотя Григорьев иногда ставил ему в укор излишнюю склонность к отвлеченности и слишком церковно-византийский привкус его сочинений, тем не менее «уединенное мышление И. Киреевского», наряду с очень немногими другими произведениями русского любомудрия, представлялось ему достойным быть предъявленным «на суде истории» как достижение мирового уровня61.

Однако в ряде пунктов Григорьев обозначал принципиальные противоречия между своими и славянофильскими взглядами. В письме к славянофилу

А. И. Кошелеву он изложил эти противоречия так: «Главным образом мы62 расходимся с вами во взгляде на искусство, которое для вас имеет значение только служебное, для нас совершенно самостоятельное, если хотите — даже высшее, чем наука. Когда я говорю, что главным образом мы в этом расходимся, то говорю не совсем точно, — надо бы сказать: единственно в этом; во всем остальном, т. е. в учении о самостоятельности развития, о непреложности православия, мы (по крайней мере, я лично) охотно признаем вас старшими, а себя учениками». Кроме этого Григорьеву было непонятно преувеличенное внимание славянофилов к делам и проблемам заграничных славян, для него судьба великорусского народа представляла единственный интерес. Искусственным и необоснованным казалось Григорьеву и выделение славянофилами одного крестьянства в качестве носителя неискаженного национального духа: «Убежденные, как вы же, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, — в классах, не тронутых фальшью цивилизации, мы не берем таковым исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую извечную Русь, с ее дурным и хорошим, с ее самобытностью и, пожалуй, с ее подражательностью, чертой, которою славян попрекали чуть что не до первых минут их исторического существования, чертой, которою объясняются и некоторая порча языка среднего сословия (если называть это порчей), и некоторая мишура в жизни, и некоторые в высшей степени комические явления быта. Значит, здесь мы менее, чем вы, исключительны, коли хотите — менее, чем вы, целомудренны. Вот наши различия положительные… Что же касается до отрицательных пунктов, то здесь сходство простирается до тождества. Не любим того же, что и вы не любите, и нет нужды даже пояснять, чего именно»63.

4. Предпосылки национальной идентичности

Критиковал Григорьев и казавшееся ему односторонним и предвзятым отношение славянофилов к реформам Петра I: «Западничество отвергало все значение нашей исторической и бытовой жизни до реформы Петра; славянофильство отвергло всякое значение реформы, кроме вредного, оно забыло, что, если б даже спали мы в продолжение более полутораста лет, мы, спавши, все-таки видели сны, примеривали себя к грезившимся нам идеалам, развивали наши духовные силы или возможности в борьбе хотя бы и с призраками и, стало быть, просыпаемся или проснемся не теми, какими легли, а с известным запасом благо- или не благо-, но все-таки приобретенных данных, которые непременно должны лечь в основы нашей новой жизни как предел, его же не прейдеши. В пылу битвы за свое отрицание реформы славянофильство само иногда роняло несколько случайных слов в защиту таких явлений допетровского быта, которые никакими общечеловеческими идеалами не оправдываются»64.

Суждения Григорьева в данном случае несправедливы, отношение славянофилов к реформам Петра и их последствиям вовсе не было столь прямолинейным. Эти вопросы подверглись внимательному рассмотрению еще в самых первых текстах славянофильского учения — статьях «О старом и новом» А. С. Хомякова (1839) и «В ответ А. С. Хомякову» И. В. Киреевского. В этих статьях основоположники славянофильства приходили по существу к тем же выводам, что и сам Григорьев… Во многих полемических отзывах Григорьева о славянофилах, подчас нарочито запальчивых, сказывалось, несомненно, его стремление подчеркнуть отличия между почвенничеством, от имени которого он выступал, и славянофильством, — отличия, гораздо менее очевидные для современников, нежели отличия между почвенничеством и западничеством65. Последние не было никакой необходимости утрировать, они и так бросались в глаза.

Более обоснованной была другая претензия Григорьева к славянофилам — недооценка ими значения А. С. Пушкина как национального гения России и вообще их пренебрежительное отношение к художественной литературе как важнейшему органу национального самосознания: «Для славянофильства, поскольку выразилось оно до сих пор во всех своих изданиях (а выразилось оно уже достаточно), литература была и будет всегда явлением подчиненным, а не самосущим. Наша литература — Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Островский. Славянофильство с большими ограничениями и как-то снисходительно принимает Пушкина; видит заблудшую комету в Лермонтове; весьма плохо понимает Островского, а в Гоголе, ставя его выше всех других наших писателей, видит вовсе не то, что видят другие… Своим несочувствием к Пушкину славянофильство по-херивает в нашем развитии целую полосу, которой он был блистательным результатом, а малым пониманием Островского отрицает всю ту народную жизнь, которая органически сложилась из коренных старых и привзошедших новых стихий. Явное дело, что славянофильству, относящемуся таким образом к самым крупным литературным фактам, дорог в литературе только его собственный идеальчик»66.

То, что славянофилы видели в современной им изящной словесности некую «игру в бисер», забаву праздной и полностью оторвавшейся от народа европеизированной интеллигенции, — это верно. И это в какой-то мере роднило их с радикалами 1860-х гг. (будущими народниками), которых Григорьев считал предельным выражением западничества (журнал «Современник» Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролю-бова)67. Такое сближение Григорьев объяснял общим дефектом обеих идеологий — их теоретической заданностью, обусловленностью их представлений о национальной идее и национальном призвании той или иной доктриной. Тем самым герменевтика народного духа подменялась его телеологий, что приводило к произвольному приписыванию, а потом и навязыванию народу вовсе не присущих ему мыслей и устремлений.

Преимущество собственного метода истолкования национальной идентичности Григорьев видел в непредвзятости, в отсутствии намерения подогнать данные опыта под заранее известный результат. Допустимо лишь регистрировать и интегрировать в единое целое все естественные и натуральные проявления народного мировоззрения. Хотя идеал славянофилов гораздо ближе подходил к народности, чем идеал западников, однако и он заключал в себе больше умозрительного долженствования, нежели жизненного факта. «Как с славянофильством, так и с западничеством, — заявлял Григорьев, — расходится исповедуемая мною правда в том еще — что и славянофильство, и западничество суть продукты головные, рефлективные — а она, tant bien que mal68, порождение жизни… Мы не ученый кружок, как славянофильство и западничество: мы — народ»69.

а) Жизнь vs теория

Первейшим условием для обретения подлинной национальной идентичности Григорьев считал избавление от ложного сознания, внушаемого априорными теориями, и погружение в поток «органической» жизни. Григорьев протестовал не против осмысления действительности как такового, но лишь против мышления самодовлеющего: «В том-то и существеннейшая разница того взгляда, который я называю органическим, от односторонне исторического взгляда, что первый, то есть органический взгляд, признает за свою исходную точку творческие, непосредственные, природные, жизненные силы; иными словами, не один ум с его логическими требованиями и порождаемыми необходимо этими требованиями теориями, а ум и логические его требования плюс жизнь и ее органические проявления»70. Вреднейшим источником «односторонне исторического взгляда», проникшего и в науку, и в литературу, и в политический нарратив, и даже в обыденное мировосприятие образованных людей в Европе и в России, Григорьев считал гегельянскую философию истории. Порочность гегельянской концепции, согласно Григорьеву, заключалась в следующем: «Вместо действительной точки опоры — души человеческой берется точка воображаемая, предполагается чем-то действительным отвлеченный дух человечества. Ему, этому духу, отправляются требы идольские, приносятся жертвы неслыханные, жертвы незаконные, ибо он есть всегда кумир, поставляемый произвольно, всегда только теория… в сущности исторического воззрения лежит совершеннейшее безразличие нравственное, соединенное с фатализмом, по которому ничто, ни народы, ни лица не имеют своего замкнутого самоответственного бытия и являются только орудиями отвлеченной идеи, преходящими, призрачными формами»71.

Умозрительная, оторванная от жизни теория, какой бы грандиозной, поражающей воображение конструкцией гениального ума она ни представлялась, все же утопична и рано или поздно неизбежно падет, подобно Вавилонской башне, под напором действительности: «Живое создание не укладывается в тесные рамки, назначаемые принципами, — как и жизнь сама в них не укладывается. Жизнь весьма часто иронически смеется над самыми верными принципами, которыми хотят ее определить. Вдруг порою покажет она нежданно-негаданно такие силы, которые способны создавать новые миры, когда вы думаете, что совершенно вызнали ее ход, что проникли ее тайную думу, — когда вы уверены, что она вот так и будет двигаться по предузнанному вами направлению!»72

Интерпретация всемирной истории как бесстрастного и неумолимого Молоха, из костей тысяч поколений воздвигающего будущий «храм Разума», вызывала у Григорьева отторжение, как ранее и у Белинского в его известном письме к В. П. Бот-кину73, а позднее у Достоевского в его рассуждениях, вложенных в уста Ивана Карамазова, о «слезинке ребенка». «Мышление, наука, искусство, национальности, история, — утверждал Григорьев, — вовсе не ступени какого-то прогресса, вовсе не шелуха, отметаемая человеческим духом тотчас же по достижении каких-либо положительных результатов, а вечная, органическая работа вечных же сил, присущих ему, как организму…»74

Опираясь на учение позднего Ф. Шеллинга, впрочем, довольно свободно его истолковывая, Григорьев доказывал самоценность любого «народного организма», его право на своеобычное, неподражательное развитие, внося свою неповторимую краску в многоцветную картину человеческого рода: «Каждый таковой организм сам в себе замкнут, сам по себе необходим, сам по себе имеет полномочие жить по законам, ему свойственным, а не обязан служить переходною формою для другого; единство же между этими организмами, единство неизмененное, никакому развитию не подлежащее, от начала одинаковое, есть правда души человеческой»75.

Истинное познание возможно только посредством «всматривания» в жизнь внешним и внутренним взором, путем сосредоточения всех способностей восприятия на ощущении ее токов. Такое интуитивное «схватывание» действительности Григорьев называл «непосредственностью», описываемой им как «чувство живого в жизни, любовь к жизни в жизни»76. Лишь «непосредственное» познание могло дать ответы на вечные философские вопросы: «Кого любить? Кому верить? Жизнь любить — и в жизнь одну верить, подслушивать биение ее пульса в массах, внимать голосам ее в созданиях искусства и религиозно радоваться, когда она приподнимает свои покровы, разоблачает свои новые тайны и разрушает наши старые теории… Это одно, что осталось нам, это именно и есть „смирение перед народною правдою“…»77 Категория «жизни» для Григорьева выступала критерием истины в любой области человеческой деятельности — в искусстве, науке, религии, социальных и политических отношениях, — и она же связывала отдельные аспекты человеческого бытия в нерасторжимое, всецелое единство: «Мысль узаконила жизнь как органическую связь явлений, то есть сознала в жизни бытие разумных, ей присущих и в ней постоянно повторяющихся законов, сознала необходимость учиться у жизни и отказалась от гордых задач учить жизни, подымать ее до себя, до своих идеалов»78. Из этого жизненного единства вытекала и взаимообусловленность и всех аспектов человеческого бытия, что давало инструмент для познания того, что было непознаваемо для рассудочной философии, а потому и отрицаемо ею, — народного духа, национальной идеи. Особая роль здесь отводилась Григорьевым искус-ству79: «Истинное искусство было и будет всегда народное, демократическое, в философском смысле этого слова. Искусство воплощает в образы, в идеалы сознание массы. Поэты суть голоса масс, народностей, местностей, глашатаи великих истин и великих тайн жизни, носители слов, которые служат ключами к уразумению эпох — организмов во времени, и народов — организмов в пространстве»80.

Народность должна служить поверкою содержания искусства, а искусство должно выражать народность.

б) Народность и историческое чувство

Понятия «народность» и «народность в литературе» служили предметом бесконечных препирательств между различными идейными направлениями русской мысли еще с 1820-х гг. На неясность содержания этих понятий и противоречивость суждений о них указывал еще А. С. Пушкин. Ситуация мало изменилась и к 1860-м гг.

Григорьев констатировал: «Я знаю очень хорошо, что слово „народность“, хоть оно, слава Богу, мной и не придумано, загадочного явления еще не объясняет; во-первых, потому, что оно слишком широко, а во-вторых, и потому, что само еще требует объяснения». «Все-таки народность — понятие очень широкое и тем менее объясняющее дело начисто, что наши собственные отношения к самому этому понятию, то есть к народности, весьма шатки и неопределенны»81.

Западническую и славянофильскую интерпретацию «народности» Григорьев считал ограниченной и неудовлетворительной. Первые понимали «национальность» в духе «воображаемого сообщества», чего-то «передового», исходящего от просвещенных верхов и постепенно втягивающего темные низы в свою орбиту. Вторые приписывали «народность» лишь незатронутым тлетворным влиянием модернизации крестьянам, живущим неповрежденной общинной и соборно-церковной жизнью. Выступившие на общественную арену в эпоху Великих реформ «революционные демократы» усвоили недостатки обеих идеологий: наделяя лишь трудовые массы (практически совпадавшие в тот период с крестьянством) правом выступать в качестве «народа», «тела нации», они приписывали этому «народу» свойства «передового» класса, претендующего на «культурную гегемонию» и призванного ассимилировать «эксплуататорские», «отсталые» и «реакционные» классы. В ХХ столетии этот нарождающийся «классовый подход» к пониманию «нации» в полной мере проявил себя в титанической попытке создания «новой исторической общности»…

Применительно к ситуации в литературе своего времени суть проблемы виделась Григорьеву так: «Прежде всего мы должны точнее определить смысл, в котором принимаем слово: народность литературы. Как под именем народа разумеется народ в обширном смысле и народ в тесном смысле, так равномерно и под народностью литературы. Под именем народа в обширном смысле разумеется целая народная личность, собирательное лицо, слагающееся из черт всех классов народа, высших и низших, богатых и бедных, образованных и необразованных, слагающееся не механически, а органически носящее общую типическую, характерную физиономию, физическую и нравственную, отличающую его от других, подобных ему собирательных лиц. Под именем народа в тесном смысле разумеется та часть его, которая наиболее, сравнительно с другими, находится в непосредственном, неразвитом состоянии. Литература бывает народна в первом смысле, когда она в своем миросозерцании отражает взгляд на жизнь, свойственный всему народу, определившийся только с большею точностью, полнотою и, так сказать, художественностью в передовых его слоях… В тесном смысле литература бывает народна, когда она или 1) приноровляется к взгляду, понятиям и вкусам неразвитой массы, для воспитания ее, или 2) изучает эту массу как terram incognitam82, ее нравы и понятия как нечто чуднóе, ознакомляя с ними развитые и, может быть, пресытившиеся развитием слои. Во всяком случае, в том или другом — существованию такой литературы предпосылается исторический факт разрозненности в народе. Первого рода народность есть то, что на точном, хотя бедном языке цивилизации зовется nationalité83, второго рода — то, что на оном же, в не слишком давние времена, получило определенный термин popularité, litterature populaire84. В первом смысле народность литературы, как национальность, является понятием безусловным, в природе лежащим, во втором — относительным, обязанным своим происхождением болезненному факту»85.

Григорьев был убежден, что соединение в одно целое «национального» и «народного» (не только в литературе) есть «выражение насущной потребности» русского народа для выработки подлинного национального сознания. Пути решения этой

Общественный сад на высоком берегу Волги. Эскиз декорации к спектаклю по драме А. Н. Островского «Гроза». Худ. Б. М. Кустодиев, 1919 г.

задачи, как ему казалось, намечались в творчестве А. Н. Островского: «Ясно, например, что, говоря о народности по отношению к Островскому или об Островском как о народном писателе, я употребляю слова: народность, народный — в смысле слов: национальность, национальный»86. Новаторство в этом плане творчества Островского состояло в том, что «для него народ — не крестьянство и старое боярство, а просто народ. Как поэт народный, он не вдался в соблазнительное поприще повествователя или драматурга из крестьянского быта, а взял народный быт в его единственно самобытном выражении, не стесненном крепостным правом, как крестьянство, и чужеземным кафтаном, как бюрократия, — в купечестве, и равно видит в нем как уродливые, так и правильные стороны развития»87.

Именно в средних слоях общества, служащих по большей части предметом изображения в пьесах Островского, воплощался, по убеждению Григорьева, интегральный народный тип, имеющий основания претендовать уже на тип национальный — именно в силу сочетания в себе традиционных народно-крестьянских свойств и благоприобретенных атрибутов европейски образованных верхов. Поэтому «в этом мире цельнее удерживаются и яснее обозначаются типы общей, родовой национальности, которой существенные, коренные черты одинаково общи всем слоям, что свидетельствуется явно живым сочувствием всех слоев к этим существенным чертам, признакам племенного единства, кровного родства, определенной и связующей всех воедино народности»88.

Конечно, этот воплотившийся в средних городских сословиях национальный тип разительно отличался как от идеализированного славянофилами крестьянства — мудрого и благонравного, — так и от на свой лад идеализированных литературой «западничества» представителей культурной элиты и интеллигенции, выступающих в роли модельных типов всевозможных «воображаемых сообществ». Но преимущество мира Островского, с точки зрения выражения национальной идентичности, заключалось в том, что он был представлен в натуральном, неприкрашенном виде, во всей полноте и противоречивости своих качеств — и безусловно положительных, и сомнительных. Григорьев, тем не менее, отдавал себе отчет в том, что буржуазно-купеческий мир Островского не мог вместить все содержание русского характера и русской идеи. Ему не хватало творческой энергетики, мятежности, порывов к чему-то запредельному, нематериальному, что столь свойственно русской душе. Воплотить в своем творчестве и эту сторону национальной идентичности удалось А. С. Пушкину: «Полное и цельное сочетание стихий великого народного духа было только в Пушкине, <…> могучую односторонность исключительно народного, пожалуй, земского, что скажется в Островском, должно умерять сочетание других, тревожных, пожалуй, бродячих, но столь же существенных элементов народного духа в ком-либо другом. Вот когда рука об руку с выражением коренастых, крепких, дубовых (в каком хочешь смысле) начал пойдет и огненный, увлекающий порыв иной силы — жизнь будет полна, и литература опять получит свое царственное значение»89.

Особое значение творчеству Пушкина в глазах Григорьева придавало то, что оно сумело не только «уловить» в моменте совокупность качеств современного ему русского человека, но и вобрать в себя все пространственно-временное единство и непрерывность русского национального начала. В произведениях Пушкина история и ее герои говорили своим голосом и оживали в своем натуральном обличии в противоположность безжизненным стилизациям, которые наполняли «исторические» романы (да и научные сочинения) пушкинского времени и «в которых большею частию изображения предков были прямо списаны с кучеров их потомков, которых народность заключалась только в разговорах ямщиков, да и то еще подслушанных и переданных неверно и несвободно, а историческое — в описаниях старых боярских одежд и вооружений, да столов и кушаний»91.

Народ в его истории воспринимался Григорьевым как некая родовая сущность, меняющая оболочки в лице отдельных личностей и чередующихся поколений, но сохраняющая свою идентичность за вычетом второстепенных мутаций: «Исторически живем не „мы как индивидуумы“, но живут „веяния“, которых мы, индивидуумы, являемся более или менее значительными представителями…»92 Поэтому «драматург народный, тем более драматург исторический, должен соединять в себе два по-видимому несоединимые свойства: глубочайшее прозрение жизни, прозрение мудреца с совершенно непосредственным, нетронутым, никакой рефлексией не подорванным миросозерцанием, отождествленным с миросозерцанием своего народа»93. Такое удалось Пушкину, отчасти Островскому. Причина неудач других авторов состояла, по мнению Григорьева, в слишком рационалистическом и надменном духе XIX столетия, истинные сыны которого ощущали себя стоящими на высшей ступени прогресса относительно своих предков, которых третировали как варваров. Охлаждение религиозного настроения и оскудение Веры (что почиталось прогрессом) приводило и к утрате «веры в историю», «исторической веры»: «Историческая критика, — писал Григорьев, — слепо отдавшись формуле, потеряла самое дорогое: веру в историю. Счастливы, трижды счастливы те, которые веруют в историю; еще счастливее те, которые чувствуют ее дуновение; но многие ли способны действительно в нее веровать, и еще не меньше ли количество тех, которые чувствуют ее по непосредственному наитию?»94 Подобная научнорациональная историческая критика при всей своей методологической оснащенности и формальной достоверности могла быть чудовищно антиисторична и глуха к исторической «правде»: «Вот, например, не очень давно один английский историк доказал фактами, что Ричард III вовсе не был злодеем и извергом. Что же? Шекспировский образ, созданный по тому представлению, которое уцелело в памяти народа, — потерял, что ли, от этого свою правду?..»95 Отношению к истории как мертвому артефакту, подходу к познанию прошлого как к вивисекции трупа Григорьев противопоставлял переживание истории как непосредственной реальности — это он и называл «исторической верой» (дальнейшее развитие этих мыслей Григорьева можно увидеть в философии «всеобщего воскрешения» Н. Ф. Федорова, в его идее «живого музея»). Только ощущение истории как вечного настоящего может вдохнуть в нее жизнь и превратить в подобие священного миротворного круга, в котором события прошлого и великие предки становятся нами, оживают в нас…

«Вера в историю» объяснялась Григорьевым (насколько вообще вера во что бы то ни было подлежит рассудочному объяснению и дефиниции) так же, как и все остальное в его философии, через категорию «жизни»: «Мы можем вывести определение исторического чувства уже как сознания цельности души человеческой и единства ее идеала, сознания, которым обусловлена вера в органическое единство жизни, вера в историю»96. Вероятно, неслучайно именно люди из допетровской Руси, имевшие еще дар Веры в Бога Живого и Животворящего, имели и веру в историю, и потому самим им удавалось быть русскими также легко и естественно, как жить и дышать. «Тревожное искание своей народности» людьми XIX столетия их удивило бы и озадачило, они и так были «народны» и «национальны», не подозревая этого. «При самом небольшом знакомстве, — писал Григорьев, — с огромнейшею массою, не скажу литературы, но письменности духовной и гражданской, самобытной и переводной, летописной, государственной, нравственной и поучительной, от Нестора и Слова о полку Игореве до политических умозрений Посошкова, какая осталась нам от мира мудрых и доблестных предков, — при малом же знакомстве с устною, неписьменною литературою, возникнет ли вопрос о том, народна ли она?..»

Сам язык как непосредственное порождение народной души дает безошибочный критерий для отделения подлинного от поддельного, своего от чужого: «Какие мысли, понятия и какой язык лучше поймет умом и чувством русский человек: те ли и тот ли, которые он встретит, раскрывши, примерно, книгу Посошкова, или же те, которые попадутся ему в каком-либо из наших многих писателей прошлого и даже нынешнего века, хоть из тех, которые преимущественно занимаются естественною историею народа и подмечиванием чуднóго? Но вопросы могут быть разрешены только фактами. Перед нами два несомненных факта. 1) Есть у нас огромная масса письменности, которая отделена от нас столетиями и которой язык, однако, всем без исключения русским людям понятен во всех столетиях, за исключением весьма немногих обветшалых слов и синтаксических построек, течет он совершенно свободно, то во всей простоте разговорной речи народа, то возвышаясь до религиозной торжественности или до высокого государственного пафоса». В доказательство этого тезиса Григорьев указывал на древнерусские грамоты, летописи, проповеди Кирилла Туровского, сочинения Ивана Посошкова и «Домострой». Язык этих старинных документов казался Григорьеву намного живее, ярче и выразительнее, чем язык современных ему писателей и историков (кроме Пушкина, разумеется). Приведя выдержку из летописи преподобного Нестора, он восклицал: «Какая страница — даже Карамзина, Карамзина, которого имя с благоговением должен произносить русский человек, сравнится с этою безыскусственною, но характеристическою страницею? И что может быть народнее — так сказать руссее? От чувства до языка, от мыслей до движений — здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»97

Однако и сам язык древнерусской литературы (церковно-славянский), и мировоззрение писавших на нем авторов были неотделимы от православной веры и Церкви, что давало основание Григорьеву утверждать: « Дело православия слилось для восточнославянского племени с делом его народности . Еще более слилось оно с делом народности для нас, русских, в частности. Все связи наши с историею, с стариною — поддерживаются Церковью»98.

в) Религиозные первоисточники

Русская национальная идентичность, таким образом, исторически и сущностно неразделима с православной религией: «Случайно или, пожалуй, и не случайно, наше славянское коренное и типовое есть вместе и наиболее удобная подкладка для истинно человеческого, то есть христианского…»99 Солидаризируясь в этом убеждении со славянофилами, Григорьев все же пришел к нему своим путем100. Народное православие он открыл в глубинах собственной души. Незадолго перед кончиной он вспоминал, как, вернувшись в родную Москву из Петербурга и оказавшись снова посреди древних храмов и монастырей, в кругу русских «коренных» людей, он как будто прозрел, очнулся от морока чужеземных интеллектуальных обольщений: «Это было в эпоху начала пятидесятых годов, в пору начала второй и самой настоящей моей молодости, в пору восстановления в душе новой или, лучше сказать, обновленной веры в грунт, почву, народ, в пору воссоздания в уме и сердце всего непосредственного, что только по-видимому похерили в них рефлексия и наука… Передо мной, как будто из-под спуда, возникал мир преданий, отринутых только логически рефлексиею;

со мной заговорили вновь, и заговорили внятно, ласково, и старые стены старого Кремля, и безыскусственно высокохудожественные страницы старых летописей; меня как что-то растительное стал опять обвевать, как в года детства, органический мир народной поэзии. Одиночеством я перерождался, — я, живший несколько лет какою-то чужою жизнию, переживавший чьи-то, но во всяком случае не свои, страсти — начинал на дне собственной души доискиваться собственной самости»101.

Чувство живой истории, ви́дение России изначальной и России вечной могло пробудить в русской душе лишь православное наследие: «И старое, и связь, и предание встают перед Вами только иконостасом векового собора, более или менее однотипного со всеми другими, — святынею какого-либо монастыря или пустыни»102. Поэтому при всем своем утонченном эстетизме и искреннем восхищении западноевропейским искусством и архитектурой Григорьев признавал ценнее любых самых совершенных и высокохудожественных произведений искусства на «библейские сюжеты» простые древнерусские храмы и дешевые иконы «суздальского письма» в силу подлинности жизни и веры, которая их одушевляла. Описывая флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Григорьев поражался его циклопическим масштабам и роскошной отделкой: «Представь ты себе громадного зверя, в который влезут 2 наших Успенских собора + Благовещенский + Архангельский и в котором поместится Иван Великий так, что еще для Спасо-Наливкинской колокольни место останется. Подле этого зверя, красиво покрытого снаружи мраморною инкрустациею, а внутри строгого и даже голого-мраморного, стоит еще прелестнейшая, изящнейшая, легчайшая и громаднейшая колокольня — вся — инкрустация, как старая итальянская мебель!»103 Но, по ощущениям, Григорьева, жизнь покинула этого архитектурного колосса. Жизнь в Европе, даже в Италии, переместилась на торжища, фабрики и банкирские конторы, а храмы превратились в потеху для любопытствующих туристов. Глядя на это, Григорьев восклицал: «„Антихрист народился“ в виде материального прогресса, религии плоти и практичности, веры в человечество»104.

В Русской Церкви, несмотря на все изъяны синодального периода ее истории, сохранилась религиозная жизнь благодаря живой народной вере. Поэтому, писал Григорьев, наше русское «византийство… несет в себе концепции более великие, более захватывающие дух — и ничто не сравнится с внутренностью Архангельского собора, — взятой как ébauche105, выполненная покамест кирпичиком вместо мрамора, вохрой вместо краски, — с трапезною церковью Сергиевской Лавры, с галерейкою Спаса на Новом…, — и это я говорю теперь сознательно, а не потому только, что русское начало, хоть и романтическое, у меня и в мозгу и в крови»106.

Григорьев верил, что духовно остывший Запад, поклонившийся материальному прогрессу и порвавший с историческим прошлым, осужденным им как темные века варварства и религиозного мракобесия, не имеет будущего, тогда как в России сохраненное семя Жизни может прорасти и обновить ветхий мир: «Новое начало идет, — писал он. — Оно соблюдалось покамест в смирении православием… Я не знаю, какой цвет и какой плод даст это новое, которое во мне, как и во всей великой и богоспасаемой России, растет — но только у нас еще жизнь живет и растет все, от верования до народной песни. Оттого-то „с нами Бог — разумейте языцы и покоряйтеся“, ибо Он „несть Бог мертвых, но Бог живых“…»107

В рассуждениях Григорьева на эту тему неверно было бы видеть национальное самодовольство и бахвальство. Подобные выводы естественно вытекали из его философии, которая в своей изначальной интенции не предполагала выхода к национальной идентичности, но имела в виду познание себя, человека, жизни и постижение внешней действительности как живого, «органического» явления. К русскому православию от масонства и гегельянства этот путь привел Григорьева, как к живительному роднику приводит умирающего от жажды странника желание жить. Жизненность православию дает его народность («истинный демократизм»108). Народный характер имело и первоначальное христианство. Григорьева подчеркивал его «плебейский характер, его вседоступность»109. Христианское учение народно, потому что понятно каждому. У него нет никаких «тайных доктрин», степеней посвящения и т. п. Евангелия написаны простым языком для простых людей. Даже смысл метафор в притчах Иисус разъяснял до кристальной прозрачности во избежание повода для сомнений и спекуляций, порождающих опасность появления отдельной касты жрецов и толковников, новых книжников и фарисеев. На эту-то дорогу и уклонилось западное христианство (католицизм), даже язык которого (латынь) был непонятен народу.

Восточное православие избрало благую часть, слившись постепенно с народом и пропитав его мировоззрение, получив взамен — силу жизни: «Православие народ-

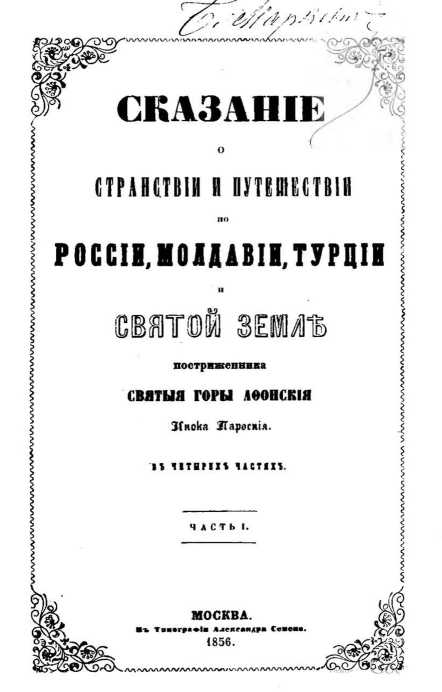

«Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле» инока Парфения

ное выросло как растение, а не выстроено по русской земле: оно не тронуло даже языческого быта, когда он радикально ему не противодействовал: оно только новые имена придало старым, на почве выросшим поклонениям (Св. Власий, Флор и Лавр, Святки, Масляница и т. д.). Все, что было в язычестве старом существенно-народного, праздничного, живого, даже веселого без резкого противоречия духу Того, Кто Сам претворил воду в вино на браке в Кане Галилейской, — все уцелело под сенью этого растения, в противоположность давившему и уничтожавшему все католицизму»110. Поэтому дух истинной религиозности есть дух «уважения к жизни и смирения перед нею»111.

Важным фактическим подтверждением своих взглядов на народный характер русского православия Григорьев считал автобиографическую книгу инока Парфе-ния (Аггева) «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле» (1855): «На почве народного (не официального) православия, вдруг, нежданно вырастает перед Вами благоухающий цветок в виде книги о. Парфения, которая не только что восстановляет перед Вами свежестью чувства и безыскусственно старыми формами языка связь с теми временами, когда игумен Даниил повесил, с позволения Годфрида Бульонского112, у гроба Господня кандило за землю русскую, но показывает ясно, что связь эта никогда существенно и не разрывалась, что коренной русский человек остался все такой же, каков он был во времена Мстиславов — стоятелей за вольную жизнь старой Руси…»113 Эта книга стала для Григорьева «нагляднейшим фактом неразрывности органической народной жизни от XII столетия до половины XIX, цельности, неприкосновенности духовных начал»114, весомым свидетельством «постоянного пребывании старых элементов в жизни народа, силе, величии, красоте этих элементов»115.

В несомненно замечательном труде инока Парфения и в личности его автора, как на противоположном социальном полюсе в Пушкине, слились воедино все составляющие национального миросозерцания — жизненность, религиозность, историчность и народность…

Рассуждения Григорьева о природе «народности» можно уличить в определенной тавтологичности: важнейшие ее характеристики отсылали друг к другу: подлинность чувства народности поверялось «верой в историю», то и другое восходило к религиозному мировидению, а все это вместе питалось токами Жизни. «Жизненность» самой жизни зависела от причастности к истории, народности и религиозности. Не будем строги к Григорьеву: тот или иной «логический круг» — почти неизбежный результат любой философской системы. Однако обозначить хотя бы перечень основных источников национальной идентичности, установить их взаимосвязи — уже представляло немаловажную заслугу.

Конечно, Григорьев не мог раз навсегда порешить вопрос о русской идентичности. Но он (как и Ф. М. Достоевский, очень созвучно ему мысливший в рамках почвенничества), без сомнения, сделал смелый шаг вперед по сравнению с предшественниками. Понятия «нация» и «национальный» в XVIII столетии употреблялись лишь в смысле политического подданства либо принадлежности к «гражданскому обществу» в просветительской его трактовке116. Европейские романтики в начале XIX в. обогатили эти значения фольклорным вариантом, возведя в ранг подлиннонационального всяческую «хтонь» — леших, кикимор и т. п. Аполлон Григорьев попытался подойти к раскрытию национальной идентичности через философию всеединства жизни, описав его как некое интегральное духовное явление, существующее по законам органической жизни. Меняясь в частностях, адаптируясь к изменившимся обстоятельствам, национальный организм сохраняет свой изначальный внутренний строй, заложенный мыслью Творца всего сущего. И если отсеять все исторически преходящее, все случайное в искусстве, все внешне различное в общественных классах, все суеверное, ханжеское и начетническое в религии — в общем все неорганическое, неимманентное, наносное в жизни или навязанное ей, — можно увидеть неразложимое ядро национальной идентичности.

Список литературы Аполлон Григорьев в поисках русской идентичности

- Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1995. 526 с.

- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма. М.: Кучково поле, 2016. 416 с.

- Архив братьев Тургеневых. Вып. 3. Дневники Николая Ивановича Тургенева за 18111816 гг. Т. 2. СПб.: Издание Отделения Русского языка и словесности Императорской Академии Наук, 1913. 501 с.

- Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9. Т.Т. 9. Письма 1829-1848 годов. М.: Художественная литература, 1982. 863 с.

- Белинский В.Г. Современные заметки. М.: Советская Россия, 1983. 400 с.

- Валицкий А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 704 с.

- Виттакер Р. Последний русский романтик: Аполлон Григорьев (1822-1864гг.). М.: Common place, 2020. 672 с.

- Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 560 с.