Апробация методики пробоподготовки и изотопного анализа кислорода в зубной эмали для реконструкции сезонности рождения овец и коз (на примере зубов из Истыкской пещеры на Восточном Памире)

Автор: Бабина К.А., Шнайдер С.В., Брагина А.А., Пархомчук Е.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Получение циклических вариаций δ18O вдоль линии роста вторых и третьих моляров позволяет определить сезон формирования эмали и с учетом времени прорезывания зубов, полного созревания эмали реконструировать сезонность рождения животных. Это дает возможность воссоздать использовавшиеся стратегии скотоводства. Окот мелкого рогатого скота дважды в год является одним из самых достоверных признаков контроля человека над стадом. В рамках данной работы впервые в России апробирована методика пробоподготовки и анализа соотношений изотопов кислорода в зубной эмали овец и коз. Традиционно для определения сезонности рождения мелкого рогатого скота используется изотопный анализ карбонатов в зубной эмали, содержание которых составляет всего 4 %. В предлагаемом методе кислород из твердого образца переводится в газообразный CO в результате взаимодействия эмали с углеродом в токе гелия при температуре 1300 °С. Этот метод позволяет определять изотопный состав кислорода во всех компонентах зубной эмали, в т.ч. фосфатах, составляющих 90 мас. % эмали и устойчивых к процессам диагенеза. В рамках настоящего исследования были апробированы четыре протокола проведения пробоподготовки в зависимости от степени сохранности зубов и их древности: A - зачистка и отбор проб эмали; В - обработка H2O2, С - обработка NaOCl и CH3COOH, D - выделение Ag3PO4. Результаты работы показывают, что для определения сезонности рождения животных достаточно информации о расположении минимумов и максимумов δ18O вдоль линии роста зуба, а при хорошей сохранности зубов для наблюдения экстремумов можно ограничиться минимальной обработкой.

Изотопный анализ, кислород, соотношение стабильных изотопов, производящее хозяйство, скотоводство, овцы, центральная азия

Короткий адрес: https://sciup.org/145147182

IDR: 145147182 | УДК: 902/904+59.002+543.05 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.2.047-054

Текст научной статьи Апробация методики пробоподготовки и изотопного анализа кислорода в зубной эмали для реконструкции сезонности рождения овец и коз (на примере зубов из Истыкской пещеры на Восточном Памире)

Анализ легких стабильных изотопов (H, C, N, S) широко применяется в археологических исследованиях [Святко, 2016; Makarewicz, Sealy, 2015] преимущественно для реконструкции диеты [Post, 2002; Reynard, Hedges, 2008] и мобильности [Chala-Aldana et al., 2018] древнего населения, а также палеоклимата [Bocherens et al., 2011]. В подавляющем большинстве случаев для изотопного анализа используют коллаген, который выделяют из костей и зубов. В 2010-х гг. зародилось новое направление изотопных исследований в приложении к археологии – анализ стабильных изотопов кислорода и углерода в зубной эмали мелкого рогатого скота [Balasse et al., 2012]. Зубная эмаль на 96 % состоит из гидроксиапатита (Ca10(PO4)6(OH)2), в котором гидроксильные группы и фосфат-ионы частично замещены на кар-бонат-ионы – гидроксиапатит содержит ок. 4 % карбоната кальция по массе [Ressler et al., 2021]. Как объект изотопного исследования, она имеет два важных достоинства: хорошую сохранность в течение тысячелетий (гидроксиапатит менее подвержен процессам диагенеза, чем кость и дентин) и высокое разрешение записи информации по времени – анализ по следовательно отобранных проб от шейки зуба до кончика позволяет зафиксировать цикличе- ские сезонные колебания 13С и 18O в зубной эмали [Hermes et al., 2019; Ventresca Miller et al., 2020]. Изотопный со став углерода, содержащегося в карбонатах эмали, кодирует данные о вкладе растений с фотосинтезом типов С3 и С4 в рацион животного в течение года [Zazzo et al., 2010]. Состав изотопов кислорода в зубной эмали зависит в первую очередь от изотопного состава воды, поглощаемой непосредственно из водоемов, а также с растительной пищей, и таким образом опосредованно отражает климатические факторы в местности пребывания животного во время формирования эмали [Pederzani, Britton, 2019]. Циклическая сезонная вариативность по δ18O в эмали зубов жвачных животных обусловлена изменениями температуры окружающей среды и количества осадков в течение года [Balasse, 2002].

Получение циклических вариаций δ18O вдоль линии роста моляров позволяет определить сезон формирования эмали и с учетом времени прорезывания зубов, полного созревания эмали реконструировать сезонность рождения животных [Balasse et al., 2012]. Основным ограничением применения методики является наличие сезонности климата в изучаемой местности – только тогда возможно наблюдение циклических вариаций δ18O вдоль линии роста зуба. Для определения сезонности рождения используют- ся вторые и третьи моляры, поскольку коренные зубы формируются в первые 2,5 года жизни ovicaprine: завершение прорезывания M2 и М3 происходит соответственно в ≈1,3 и ≈2,4 года животного [Geiger et al., 2020]. Таким образом, изотопный анализ кислорода эмали вдоль линии роста зуба позволяет получить информацию высокого разрешения о смене сезонов в течение этого периода. Первые моляры закладываются до рождения животного и их прорезывание завершается в ≈0,5 года. Сроки завершения прорезывания по стоянных резцов и премоляров имеют разброс более полугода, поэтому эти зубы не подходят для определения сезонности рождения ovicaprine [Silver, 1963].

Важнейшим этапом изотопного анализа зубной эмали является пробоподготовка, включающая очистку, последовательный отбор проб и многостадийную химическую обработку. Во всех немногочисленных исследованиях с применением изотопного анализа эмали зубов мелкого рогатого скота анализируются карбонаты, составляющие 4 % гидроксиапатита по массе. Для получения надежных результатов по δ18O в зубной эмали образцов разного возраста и сохранности наибольший интерес представляет анализ соотношений изотопов кислорода в фосфатах, поскольку эмаль почти на 90 % состоит из них, а кислород в фосфатных группах более устойчив к процессам диагенеза, чем в карбонатах. Работы по изотопному анализу фосфатов, выделенных из последовательно отобранных образцов эмали животных, пока немногочисленны. Были обнаружены циклические изменения δ18OP вдоль линии роста M2, M3 бизонов [Bernard et al., 2009], M3 вилорогов [Fraser et al., 2021], M2 лошадей [Fabre et al., 2011]. С целью реконструкции сезонности рождения мелкого рогатого скота такой анализ ранее не применялся. В данной работе проведен изотопный анализ кислорода в составе эмали вторых и третьих моляров древних ovicaprine из археологических слоев Истыкской пещеры и современных Ovis aries из ее окрестностей. Использована современная методика, основанная на превращении кислорода в зубной эмали (в т.ч. в фосфатах, содержание которых ок. 90 мас. %) в СО при взаимодействии образца с углеродом в токе гелия при температуре 1300 °С. Проведено сравнение результатов изотопного анализа кислорода в образцах при использовании различных протоколов химической пробоподготовки зубной эмали.

Материалы и методы исследования

Отбор образцов. Для исследования были взяты пять зубов ovicaprine, которые происходят с территории Восточного Памира. Для этого региона характерен резко континентальный климат с коротким летом и долгой зимой (минимальные температуры достигают –47 °C). Горный ландшафт разделен широкими реками, район исследования находится на р. Истык на высоте 4 000 м над ур. м. Растительность здесь характеризуется криофитными альпийскими и субальпийскими лугами. Ме стное население представлено преимущественно киргизами-скотоводами, которые ведут кочевой образ жизни и совершают в течение года три-четыре кочевки.

В рамках апробирования протокола для определения сезонности рождения мелкого рогатого скота нами были выбраны зубы доместицированной овцы (кочевой тип скотоводства) и диких ovicaprine. Последние происходят из материалов Истыкской пещеры (рис. 1): один – из верхней части первого слоя новых раскопок (1920–1520 кал. л.н., GV-02963), два – из нижних слоев раскопок В.А. Жукова (14–10 тыс. л.н.) [Человек…, 2021]. Для диких ovicaprine известен сезон рождения – поздний апрель – май [Fedosenko, Blank, 2001, 2005].

Пробоподготовка современных зубов (1, 2) и зуба из верхнего слоя пещеры (3) заключалась в механической зачистке и последовательном отборе образцов эмали, поскольку их загрязнение было минимальным. Для двух остальных (4, 5) использовались три протокола, включающие химиче скую обработку, с целью сравнения их эффективности для определения сезонности рождения животных.

Пробоподготовка образцов. Протокол A – зачистка и отбор проб эмали . На этом этапе, общем для всех зубов, использовались гравер (Dremel) и набор фрез. Отбор проб производился с лингвальной стороны зуба от шейки до кончика перпендикулярно оси роста зуба с шагом от 1 до 4 мм, глубина пропила ок. 1 мм.

Протокол В – обработка H2O2 . Для удаления гуминовых веществ образцы эмали помещали в центрифужные пробирки (Eppendorf) объемом 1,5 мл, добавляли 1,0 мл 30%-го раствора H2O2 и оставляли при комнатной температуре и перемешивании в шейкере на 24 ч. Затем образцы отмывали от продуктов реакции путем осаждения эмали c помощью центрифуги (MiniSpin, Eppendorf), удаления жидкой фракции, добавления 1 мл дистиллированной воды и редиспергирования.

Протокол С – обработка NaOCl и CH3COOH . Для удаления гуминовых веществ, в отличие от протокола В, добавляли 1,0 мл 2%-го (мас.) водного раствора гидрохлорида натрия (NaOCl). Последовательные стадии отмывки образцов от продуктов реакции те же, что и в протоколе В. Для удаления экзогенных карбонатов проводили «мягкую» кислотную обработку: добавляли к образцам по 1,0 мл раствора 10˗2 M уксусной кислоты и выдерживали при комнат-

Рис. 1. Расположение Истыкской пещеры ( 1 ), вид на долину р. Истык ( 2 ) и на вход в пещеру ( 3 ).

ной температуре и перемешивании 4 ч. Мы использовали раствор с pH ок. 4, чтобы избежать потери массы образца. После кислотной обработки повторяли процедуру отмывки до достижения pH смывных вод 5–6. Затем образцы эмали высушивали при 70 °С в течение 24 ч.

Протокол D – выделение Ag3PO4 . Образцы предварительно очищали от органических веществ по протоколу В и от экзогенных карбонатов по протоколу С. Затем их выдерживали в 1,5 мл 20%-го раствора фтороводорода в течение суток, после чего отделяли жидкую фракцию с помощью центрифугирования, доводили растворы до pH 5–7, добавляя по каплям 20%-й раствор аммиака. Для выделения фосфата серебра к растворам прикапывали по 0,8 мл 2 M AgNO3. Образцы Ag3PO4 семь раз отмывали последовательным центрифугированием/редиспергированием в 1,5 мл дистиллированной воды. Затем их высушивали при 70 °С в течение 24 ч.

Изотопный анализ образцов. Порошки образцов взвешивали на аналитических весах высокой точности с ценой деления 10˗6 г (ME36S, Sartorius) и по 800– 1000 мкг запечатывали в специальные серебряные капсулы. Непосредственно перед анализом их помещали в карусель автосамплера НСNS-анализатора FLASH 2000 (Thermo Scientific). Анализ стабильных изотопов 18O/16O проводили при помощи этого прибора и газового изотопного масс-спектрометра «Delta V Advantage». В режиме пиролиза на НСNS-анализаторе использовался корундовый реактор со стеклоуглеродной вставкой, заполненный угольными гранулами. Для определения 18O/16O применяли международный стандарт IAEA-603: δ18OVPDB = = –2,37 ‰. Результаты представляли относительно кальцита ростра белемнита

(PDB) из верхнемеловой формации Пи-Ди (Южная Каролина, США) в виде: δ18OVPDB = (Rexp/Rst–1)·1000, где Rexp и Rst – отношение 18O/16O в исследуемом веществе и стандарте соответственно. Результаты выражаются в промилле (‰).

Результаты исследования

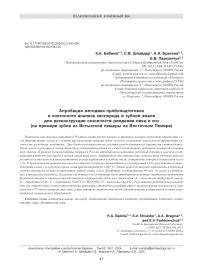

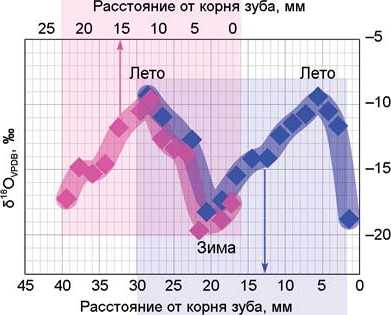

Сравнение циклических вариаций δ18O в эмали Ovis aries и ovicaprine (протокол A). Для образцов эмали M2 и M3 современного Ovis aries и M2 дикого ovicaprine возрастом 1,5–1,9 тыс. лет наблюдаются выраженные циклические зависимости δ18OVPDB от расстояния от шейки зуба (рис. 2). На графиках оси абсцисс инвертированы – такой способ представления результатов позволяет видеть изменение δ18O во времени, поскольку прорезывание зубов и формирование эмали происходили от кончика к шейке зуба. Над

-20

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Расстояние от корня зуба, мм

-10

-15

б

Рис. 2. Зависимости δ18OVPDB в эмали зубов от расстояния от шейки зуба.

а – M2, M3 современных Ovis aries (образцы 1 и 2); б – M2 ovicaprine (образец 3).

циклическими зависимостями расположены фотографии зубов, причем место пропила эмали соответствует δ18O на графиках.

Для образцов M2 и M3 современного животного циклические кривые представлены со сдвигом области наложения участков зубов (рис. 2, a ) для демонстрации тех участков, которые сформировались в один и тот же период. Величина сдвига составляет 16 мм. Можно оценить, какой разнице во времени прорезывания соответствует это расстояние. Между максимумами на кривых 23 мм, между минимумами 19,5 мм. Такая разница может быть обусловлена различием в скорости роста зубов в разные сезоны. Исходя из расстояния между максимумами и минимумами можно оценить диапазон скорости роста зубов – 1,6–1,9 мм/мес. Таким образом, разница во времени прорезывания M2 и M3 Ovis aries составляет 8,5–10,0 мес., что согласуется с литературными данными [Silver, 1963].

Нам удалось зафиксировать циклическую зависимость для относительно древнего зуба ovicaprine (рис. 2, б), минуя стадии химической пробоподготов-ки. Во всех описанных в литературе работах по определению δ18O вдоль линии роста зубов такая пробо-подготовка проводилась [Balasse, 2002; Balasse et al., 2012; Blaise, Balasse, 2011; Ventresca Miller et al., 2020]. При анализе карбонатов, который используется в большинстве исследований, посвященных доместикации мелкого рогатого скота, стадии очистки пропускать нельзя, т.к. в составе гидроксиапатита их всего лишь ок. 4 % и малейшее загрязнение гуминовыми веществами и/или экзогенными карбонатами способно скрыть циклические зависимости. Для анализа фосфатов, проводимого в основном при изучении климата, требуется многостадийная обработка с целью выделения очищенного Ag3PO4. В подобных работах необходимо получать точные значения δ18O именно в фосфатах, которые минерализовались во время жизнедеятельности животных, даже небольшие примеси экзогенных веществ и эндогенных карбонатов могут исказить климатические реконструкции.

Для определения сезонности рождения животных достаточно зарегистрировать циклические вариации вдоль линии ро ста моляров и важно получить информацию о том, на каком расстоянии от шейки зуба расположены экстремумы, соответствующие зимним и летним месяцам созревания эмали. При изотопном анализе неочищенного образца δ18O складывается из соотношения изотопов кислорода в фосфатах, эндогенных карбонатах, экзогенных органических и неорганических веществах. Поскольку содержание фосфатов в эмали составляет ок. 90 %, небольшие загрязнения зуба из верхнего слоя Истыкской пещеры не помешали зафиксировать синусоидальное изменение δ18O вдоль линии роста моляра.

Максимумы на кривых соответствуют наиболее теплому летнему месяцу – июлю, а минимумы – само- му холодному зимнему – январю [Balasse et al., 2012]. Закладывание эмали второго моляра домашних овец начинается в ≈2 мес. [Blaise, Balasse, 2011], а созревание, следовательно, и стабилизация изотопного состава гидроксиапатита происходит со сдвигом ок. 5 мес. по отношению к закладыванию [Balasse et al., 2012]. Для определения сезона рождения животного необходимо не только знать относительное значение δ18O на кончике зуба (минимум или максимум на кривой), но и учесть этот сдвиг. Полученная кривая свидетельствует о том, что особь, которой принадлежали зубы 1 и 2, родилась в осенний период, поскольку на кончике зуба наблюдается минимум δ18O. К сожалению, пока не проводилось детальных исследований относительно времени закладывания эмали у диких ovicaprine. Но достоверно известны сроки окота у них – ранняя весна. Таким образом, полученная кривая для зуба 3 свидетельствует о том, что закладывание эмали у диких ovicaprine составляет 2–3 мес., поскольку ее созревание на кончике зуба приходится на наиболее теплый период.

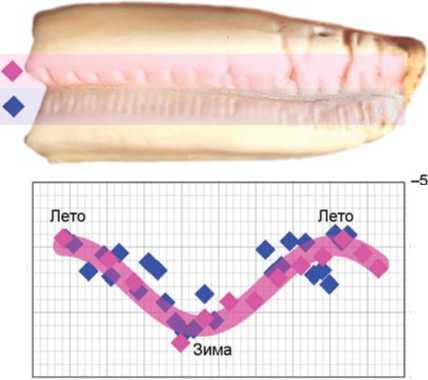

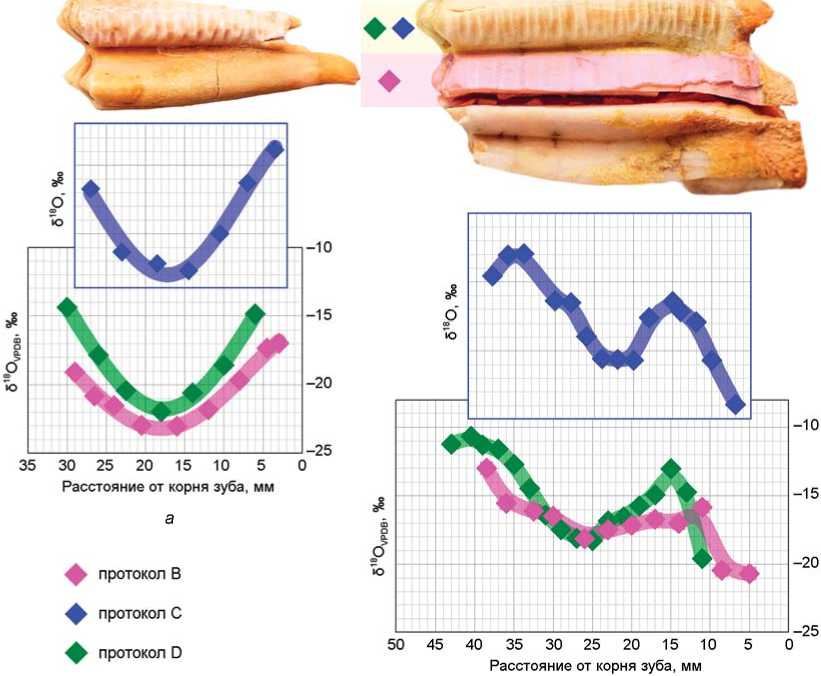

Сравнение циклических вариаций δ18O в эмали моляров древних ovicaprine (протоколы про-боподготовки B, C, D). Образцы 4 и 5 были подготовлены к изотопному анализу по протоколам B, C и D ввиду загрязнения зубов в результате залегания в почве более 10 тыс. лет. Расположение минимумов и максимумов δ18O в зависимости от расстояния от шейки моляра совпадает для образцов, полученных путем различной пробоподготовки (рис. 3). На фотографии М3 помечены области отбора проб для различных типов пробоподготовки. Результаты измерений для образцов, последовательно обработанных NaClO и CH3COOH (протокол С), представлены в относительных единицах, поскольку первые анализы были проведены без использования международного стандарта.

Формы циклических кривых δ18O для образцов, подвергнутых разной химической обработке, аналогичны, если пробы отобраны с одной секции зуба: все кривые для М2 (пробы с верхней секции), синяя и зеленая для М3 (пробы с верхней секции). Значе-

б

Рис. 3. Зависимости δ18OVPDB в эмали моляров ovicaprine от расстояния от цементно-эмалевого соединения зуба при различной химической обработке образцов.

а – М2 (образец 4); б – M3 (образец 5).

ния δ18OVPDB для фосфатов из образцов, обработанных H2O2, на 1–3 ‰ выше, чем для фосфатов, выделенных из эмали с соответствующих участков М2. В случае отбора проб с разных секций М3 наблюдается расхождение форм кривых с сохранением расположения максимумов и минимумов.

Полученные результаты для второго моляра ovicaprine подтверждают рождение особи весной, поскольку созревание эмали на кончике зуба приходится на теплый период. В данном случае мы можем говорить о созревании эмали М2 в возрасте 3–5 мес. жизни животного.

Заключение

Для определения сезонности рождения ovicaprine предложен метод изотопного анализа кислорода в зубной эмали с использованием современной методики, основанной на превращении кислорода из всех компонентов эмали в CO в режиме пиролиза непосредственно в элементном анализаторе. Ее преимуществом по сравнению с традиционным анализом карбонатов является большое массовое содержание (≈ 96 %) фосфатов в гидроксиапатитах и их высокая устойчивость к процессам диагенеза. Данный метод позволяет анализировать свыше 100 образцов в сутки и требует не более 1 мг эмали. Он прекрасно подходит для изотопного анализа кислорода в гидроксиапатитах/ фосфатах эмали, образцы которой последовательно отобраны в виде тонких полосок (1 мм) вдоль линии роста зубов мелкого рогатого скота.

Для решения исследовательских задач, направленных на определение сезонности рождения животных без необходимости проведения палеоэкологических реконструкций, достаточно информации о расположении минимумов и максимумов δ18O вдоль линии роста зуба, а при хорошей сохранности зубов для наблюдения экстремумов можно ограничиться минимальной химической обработкой H2O2 или даже просто механической зачисткой. Методика выделения Ag3PO4 перспективна для работы с зубами, сильно загрязненными экзогенными карбонатами.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 23-28-01126. Выражаем благодарность В.А. Жукову, д-ру ист. наук Н.К. Убайдулло, канд. ист. наук Н.Н. Сайфуллоеву (Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дони-ша НАН Таджикистана) за предоставленную возможность работы с материалами из Истыкской пещеры.