Апробация модели и оценка патоморфологической картины дозированной острой черепно-мозговой травмы

Автор: Саидов Саидмурод Саидович, Барсков Игорь Валентинович, Тактаров Владимир Германович, Саидов Аюбджон Саидович, Бренева Ольга Александровна, Прибыльнова Ирина Александровна, Чернышева Елена Федоровна, Шарашова Наталья Сергеевна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.30, 2022 года.

Бесплатный доступ

В последние годы значительно возросла частота черепно-мозговых травм, тесно связанных с ростом числа высокоскоростных транспортных средств и другими сопряженными факторами. Проблема диагностики и эффективного лечения открытых черепно-мозговых травм является одной из важнейших для врачей скорой помощи, врачей отделения неотложной помощи и нейрохирургов при оказании своевременной квалифицированной помощи, а также представляет интерес для изучения патологических процессов, предотвращающих развитие их осложнений. Цель исследования - создание модели, дозированной открытой черепно-мозговой травмы с использованием экспериментальных животных и оценка зависимости анатомо-функциональных нарушений от степени повреждения головного мозга. Лабораторным белым крысам травматическое воздействие осуществляли через трепанационное окно диаметром 3,5 мм при сохранении твердой мозговой оболочки. Головной мозг всех животных исследовали с помощью магнитно-резонансного томографа BioSpec 70/30 USR на 9-е сутки после травмы и нейрогистологическими методами. Морфометрическое измерение объема повреждения на 9-е сутки после воздействия показало зависимость увеличения показателей повреждения структур головного мозга от силы удара. Гистологические исследования также подтвердили прямую зависимость объема поражения головного мозга от величины повреждающего фактора. Моделирование острой черепно-мозговой травмы позволило также выявить корреляцию между летальностью животных и величиной повреждающего фактора. При более длительных сроках наблюдения модель позволяет оценить терапевтический эффект фармакологических препаратов и выбрать наиболее эффективный метод лечения. Отмечен феномен наличия экзофокальных очагов с ишемически поврежденными нейронами в контралатеральном (интактном) полушарии выявляемых нейрогистологическими методами. Формирование таких ишемических очагов поражения объясняется развитием посттравматического отека ткани головного мозга, который приводит к смещению подкорковых структур и сдавлению краевых сосудов. Результаты исследования доказывают прямую зависимость патоморфологической картины, наблюдаемой в головном мозге при острой черепно-мозговой травме от степени воздействия повреждающего фактора.

Открытая черепно-мозговая травма, лабораторная модель, головной мозг, магнитно-резонансная томография, нейрогистология

Короткий адрес: https://sciup.org/143178736

IDR: 143178736 | DOI: 10.20340/mv-mn.2022.30(2).709

Текст научной статьи Апробация модели и оценка патоморфологической картины дозированной острой черепно-мозговой травмы

Саидов С.С., Барсков И.В., Тактаров В.Г., Саидов А.С., Бренева О.А., Прибыльнова И.А., Чернышева Е.Ф., Шарашова Н.С. Апробация модели и оценка патоморфологической картины, дозированной острой черепно-мозговой травмы. Морфологические ведомости. 2022;30(2):709. (2).709

Saidov SS, Barskov IV, Taktarov VG, Saidov AS, Breneva OA, Pribyl′nova IA, Chernysheva EF, Sharashova NS. Approbation of the model and assessment of the pathological picture of dosed acute traumatic brain injury. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological newsletter. 2022;30(2):709. (2).709

Введение. Черепно-мозговые травмы (далее - ЧМТ) приводят к тяжелой инвалидности и значительному ухудшению качества жизни. Степень этих нарушений определяется типом травматического воздействия на мозг и может привести к временному или постоянному ухудшению когнитивного, физического и психоэмоционального состояния. ЧМТ возникает от воздействия внешней силы и включает кровоизлияния, повреждение кровеносных сосудов (кровотечение), дегенерацию нервных клеток и их аксонов. Вторичное повреждение происходит через несколько минут и даже месяцев после первичного повреждения в результате каскадов метаболических и событий биомолекулярного уровня, которые в конечном итоге приводят как к моторным, так и когнитивным нарушениям, что определяет актуальность экспериментального изучения зависимости степени морфофункциональных нарушений от объема повреждения сенсомоторной коры головного мозга на лабораторных моделях [1-4].

Цель исследования - создание экспериментальной модели дозированной открытой черепно-мозговой травмы для определения зависимости анатомофункциональных нарушений от степени повреждения сенсомоторной кори головного мозга.

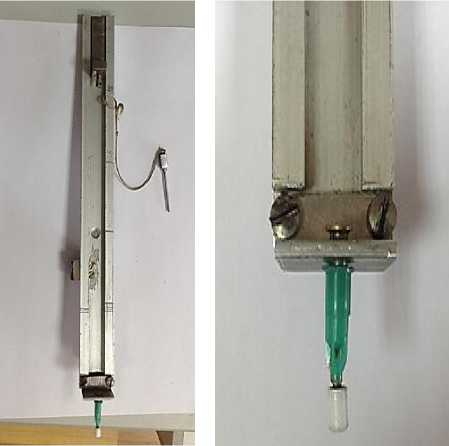

Материалы и методы исследования. Односторонняя открытая ЧМТ была создана с использованием модели шока (рис. 1), которая реализуется падением груза весом 50 грамм с высоты 10, 15 и 20 см на ткань мозга крысы со вскрытым черепом, вызывая локализованное поверхностное повреждение головного мозга различной степени тяжести. Травматическое воздействие осуществляли через трепанационное окно диаметром 3,5 мм при сохранении твердой мозговой оболочки. Голову животного под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг внутрибрюшинно) фиксировали в стереотаксическом приборе, координаты места повреждения определяли по атласу [5].

Головной мозг всех экспериментальных животных исследовали с помощью магнитно-резонансной томографии (далее - МРТ) на 9-е сутки после травмы.

Сканирование головного мозга производили на магнитно-резонансном томографе BioSpec 70/30 USR. Морфометрический анализ изображений проводили в программе ImageJ 1.38x. Объем поражения мозга рассчитывали по формуле: V=dx£Ai, где d - толщина томографических срезов с межслойным расстоянием, ZAi - сумма площадей повреждения на всех срезах. Для нейрогистологических исследований мозг подопытных животных перфузировали транскардиально смесью формалин-спирт-уксусная кислота. Гистологический материал обрабатывали с использованием обычных методов [6]. Парафиновые срезы окрашивали крезиловым фиолетовым по методу Ниссля. Для исследования экзофокальных очагов ишемического поражения в контралатеральном полушарии использовали специфическую окраску срезов гематоксилином, ванадиевой кислотой и фуксином с докраской толуидином [7]. Для оценки статистической значимости различий в поведенческих тестах использовали U-критерий Манна–Уитни и Вилкоксона. Для оценки статистических различий объемов повреждения использовали t– критерий Стьюдента.

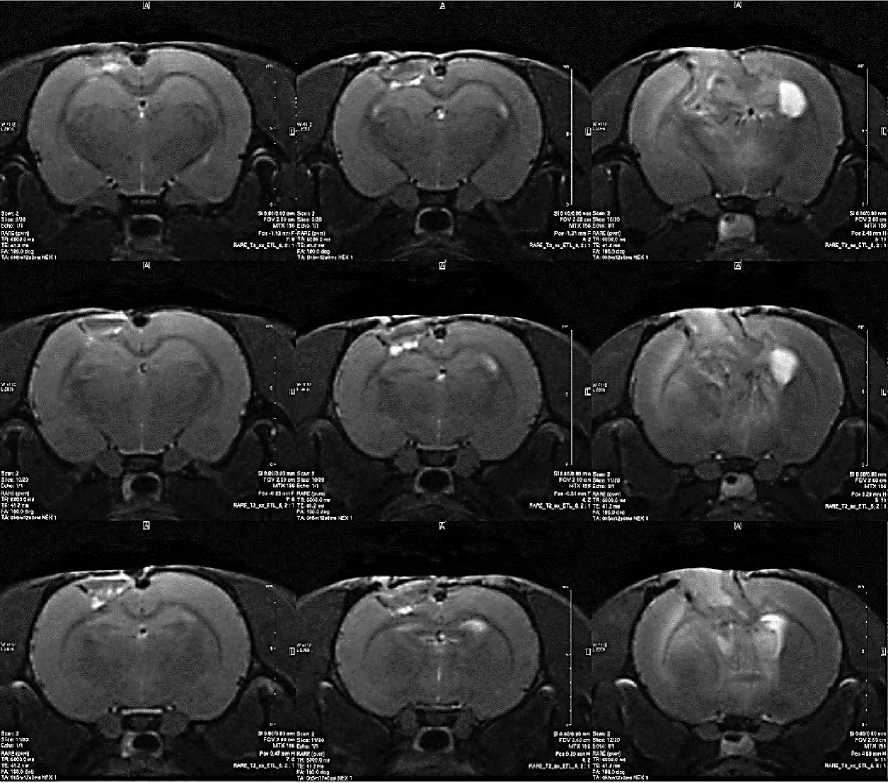

Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследования показали, что открытая односторонняя травма сенсомоторной коры головного мозга крысы приводила к стойким двигательным нарушениям в основном в симметричных конечностях (рис. 2). Морфометрическое измерение объема повреждения на МРТ-изображениях на 9-е сутки после ЧМТ показало зависимость увеличения показателей повреждения структур головного мозга от силы удара (рис. 3).

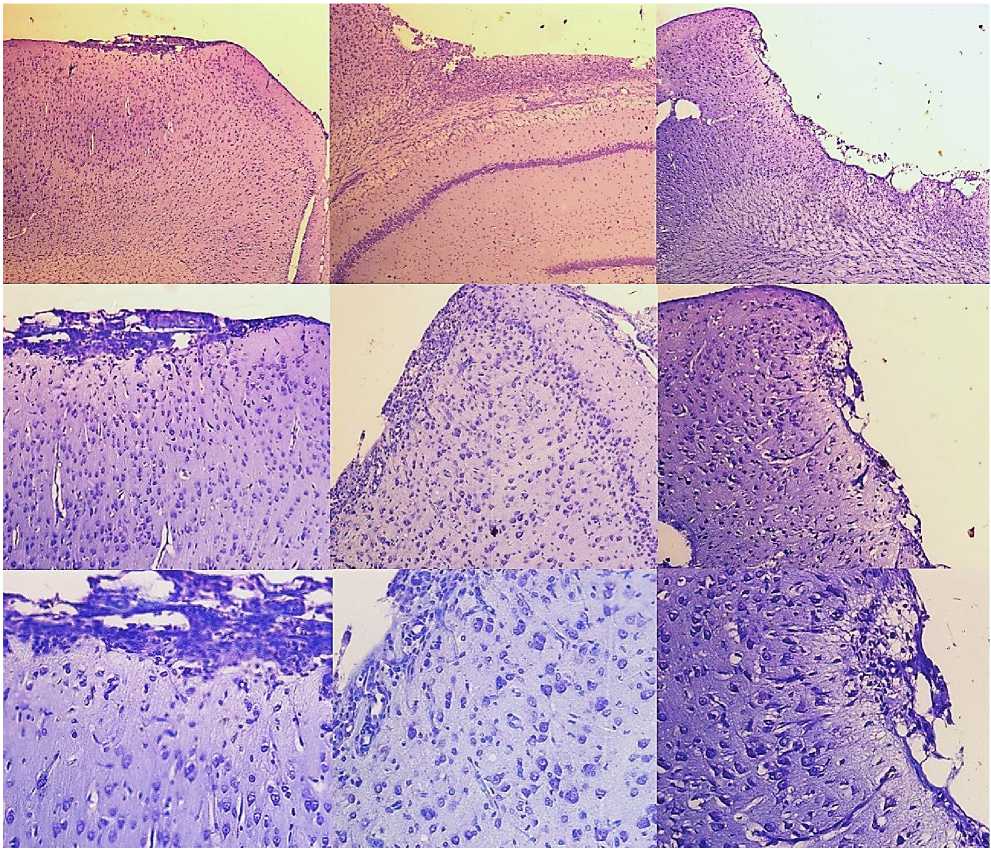

На МРТ отмечается сжатие и смещение подкорковых структур. Степень поражения мозговой ткани контролировали с помощью МРТ, степень поражения нейронов и сосудов головного мозга в очаге поражения (рис. 4) и отраженных очагах контралатерального полушария оценивали гистологически (рис. 10).

Гистологические исследования подтвердили прямую зависимость объема поражения головного мозга от величины повреждающего фактора.

Рис. 1. Металлическая планка с грузом и тефлоновым ударным наконечником для воспроизведения модели ЧМТ через трепанационное отверстие.

Рис. 2. Правовращение крысы после ЧМТ в левом полушарии в результате ослабления двигательной активности правых конечностей.

А Б В

Рис. 3. Магнитно-резонансные изображения срезов головного мозга животных на 9-е сутки после ЧМТ, вызванной падением груза 50 г. Обозначения: А – с высоты падения 10 см, Б – с высоты падения 15 см, В – с высоты падения 20 см.

А

Б

В

Рис. 4. Микрофото патоморфологической картины коры головного мозга экспериментальных животных на 9-е сутки. Обозначения: см. обозначения к рис. 3. Окр.: по Нисслю. Ув.: верхний ряд микрофото – х200, средний - х400, нижний – х600.

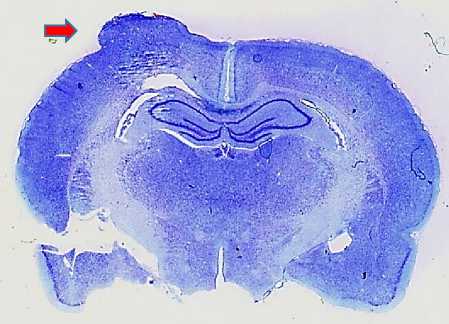

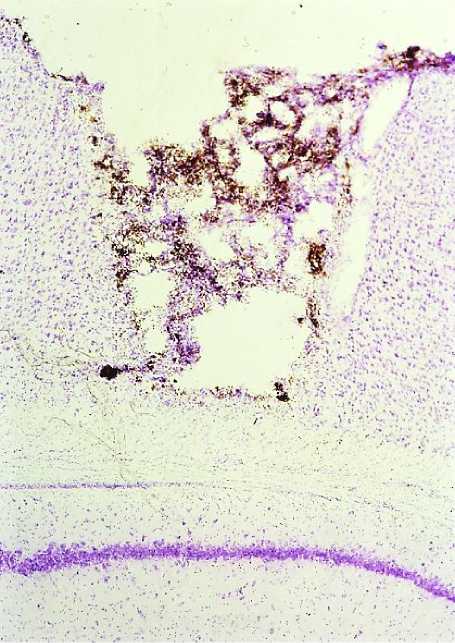

Рис. 5. Гистологический срез головного мозга крысы через сутки после травматизации. Тотальный препарат. Окр.: по Нисслю. Ув.: х20.

Рис. 6. Гистологический срез головного мозга крысы на 4 сутки после травматизации. Тотальный препарат. Окр.: по Нисслю. Ув.: х20.

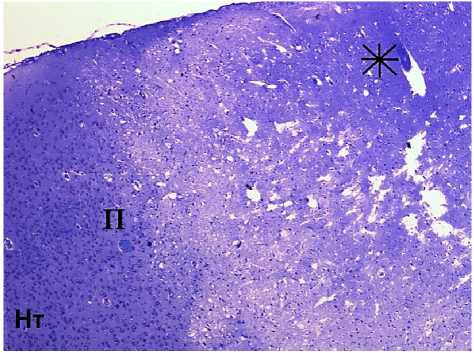

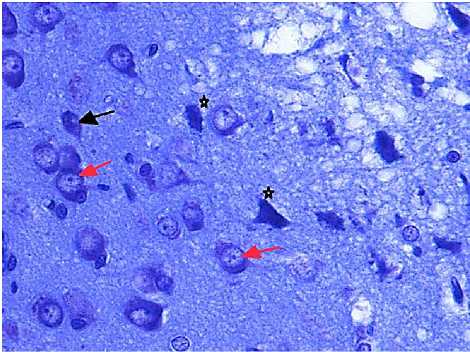

В результате исследования выявлена достоверная зависимость изменения неврологических показателей от объема повреждения ткани головного мозга в травмированном полушарии подопытного животного. В первые часы после ЧМТ в коре головного мозга наблюдалось очаговое поражение коры головного мозга с нарастанием отека головного мозга (рис. 5). На гистологических срезах головного мозга, взятых у животных контрольной группы на 4-е сутки после ЧМТ и окрашенных по Нисслю, в очаге поражения обнаружена зона тотального некроза, содержащая необратимо поврежденные нейроны и зона так называемой «полутени» (рис. 8-9), в которой обнаружены нейроны с признаками повреждения (перицеллюлярный отек, гиперхромия, сморщивание тел нейронов, гомогенизация цитоплазмы, исчезновение скоплений хроматина, изменение конфигурации ядра). Это этап посттравматического периода. Следует отметить, что наличие вторичного кровотечения из краевых сосудов было обнаружено у нескольких животных в зоне некроза на 4-е сутки (рис. 6). Это связано с нарушением целостности сосудов из-за отека и ишемии ткани мозга, вызванной ЧМТ. В более поздний период, на 9-й день, гистологические срезы, окрашенные по Нисслю (рис. 7) показали дальнейшее формирование паннекроза с последующим формированием глио-мезодермального рубца на месте зоны первичного некроза, состоящего в основном из аргирофильных и глиальных волокон. В некоторых случаях в глио-мезодермальном рубце отмечалось наличие коллагеновых волокон.

Моделирование острой ЧМТ позволило выявить корреляцию между летальностью животных и величиной повреждающего фактора. Важно, чтобы при моделировании травмы с помощью поведенческих тестов выявлялись четкие количественные характеристики объемов повреждения мозговой ткани методом МРТ и неврологических нарушений. При более длительных сроках наблюдения появляется возможность оценить терапевтический эффект фармакологических препаратов для выбора наиболее эффективного метода лечения.

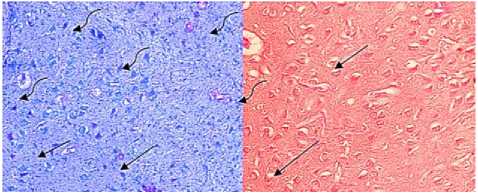

На фоне гомогенизированного очага некроза в зоне, граничащей с ним (рис. 9), наблюдаются клетки с ишемическими изменениями (гиперхроматозом) и выраженными деструктивными изменениями, у которых, помимо отека, наблюдается набухание, кариоцитолиз, присутствуют тени клеток. В очаге с травматическим повреждением коры височно-теменной области при морфологическом исследовании структур, окрашенных специфическими красителями, выявляющими ишемическую патологию (рис. 10), было выявлено появление экзофокальных очагов с ишемически поврежденными нейронами на основании контрлатерального (неповрежденного) полушария. Формирование таких ишемических очагов поражения объясняется развитием посттравматического отека мозговой ткани, что приводит к смещению подкорковых структур и сдавлению краевых сосудов.

Рис. 7. Микрофото гистологического препарата коры головного мозга крысы на 9-е сутки после ЧМТ. Окр.: по Нисслю. Ув.: х100.

1 2

Рис. 10. Микрофото препарата экзофо-кального очага ишемии головного мозга экспериментальных крыс. Обозначения: прямые стрелки – ишемизированные нейроны; изогнутые стрелки – перицелл-лярный отек. Окр.: 1 – толуидиновый синий; 2 – гематоксилин. Ув.: х200.

Рис. 8. Микрофото препарата пограничной зоны коры головного мозга крысы между очагом некроза (звездочка) и нормальной тканью (Нт). Окр.: по Нисслю. Ув.: х200.

Рис. 9. Микрофото препарата зоны полутени или пенумбры коры головного мозга крысы. Окр.: по Нисслю. Ув.: х600.

Клинически образование таких очагов из-за нарушения функций различных структур приводит к отдаленным последствиям в различных функциональных системах организма [7]. Количественный анализ ишемически поврежденных нейронов в экзофокальных очагах показал устойчивую корреляцию их числа с уровнем падения нагрузки. На основании гистологического анализа срезов головного мозга крысы можно сделать вывод, что травматические повреждения коры головного мозга однонарраленно и однозначно коррелируют с уровнем падения нагрузки на поверхность мозга.

Отдельно следует отметить появление экзофокальных очагов с ишемически поврежденными нейронами в контрала- теральном (интактном) полушарии (рис. 3, Б-В), которые выявлялись после специфического окрашивания гистологических срезов фуксином ванадиевой кислоты, толуидиновым синим и гематоксилином Гилла [7]. Формирование таких ишемических очагов поражения объясняется развитием посттравматического отека ткани головного мозга, который приводит к смещению подкорковых структур и сдавлению краевых сосудов [8], при этом наблюдается устойчивая взаимосвязь па-томорфологических картин ишемически поврежденных нейронов в экзофокальных очагах с высотой падения нагрузки.

Заключение. Таким образом, созданная модель острой черепно-мозговой травмы позволила установить корреляцию между показателями объема повреждения структур головного мозга, летальностью и величиной повреждающего фактора. При более длительных сроках наблюдения модель позволяет оценить терапевтический эффект фармакологических препаратов и выбрать наиболее эффективный метод лечения. Отмечен феномен наличия эк-зофокальных очагов с ишемически поврежденными нейронами в контрлатеральном (интактном) полушарии выявляемых нейрогистологическими методами. Формирование таких ишемических очагов поражения объясняется развитием посттравматического отека ткани головного мозга, который приводит к смещению подкорковых структур и сдавлению краевых сосудов. Результаты исследования до- казывают прямую зависимость патомор-фологической картины, наблюдаемой в головном мозге при острой черепномозговой травме от степени воздействия повреждающего фактора.

Список литературы Апробация модели и оценка патоморфологической картины дозированной острой черепно-мозговой травмы

- Fennie J. Animal models of traumatic brain injury: a review. Aust. Vet. J. 2001;79(9):628-633.

- Buresh Ya, Bureshova O, Kh'yuston Dzh. Metodiki i osnovnye eksperimenty po izucheniyu mozga i povedeniya. Moskva: Vyssh. shkola, 1991.- 400s. In Russian.

- Romanova GA, Shakova FM, Parfenov AL. Modelirovanie cherepno-mozgovoy travmy. Patologicheskaya fiziologiya i eksperimental'naya terapiya. 2015;2:112-116. In Russian.

- Shakova FM, Barskov IV, Gulyaev MV, Prokhorenko SV, Romanova GA, Grechko AV. Morfofunktsional'nye izmeneniya pri otkrytoy cherepno-mozgovoy travme v zavisimosti ot stepeni povrezhdeniya golovnogo mozga krysy. Byulleten' eksperimental'noy biologii i meditsiny. 2016;3:399-404. In Russian.

- Paxinos G, Watson C. Atlas of anatomy of rat brain. The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates. 7nd Ed. San Diego: Calif. Academic Press Inc.- 1997.- 472pp.

- Romeys B. Mikroskopicheskaya tekhnika; per. s nem. prof. V.Ya. Aleksandrova i Z.I. Kryukovoy pod. red. i s predisloviem prof. I.I. Sokolova.- Moskva, Izd-vo inostrannoy literatury, 1954.- 719s. In Russian.

- Viktorov IV, Barskov IV. Metodika okrashivaniya ishemicheskikh neyronov golovnogo i spinnogo mozga. Patologicheskaya fiziologiya i eksperimental'naya terapiya. 1993;2:53. In Russian.

- Bogolepov NN, Fokin VF. Funktsional'naya mezhpolusharnaya asimmetriya. Khrestomatiya. Moskva: Nauchny mir, 2004.- 728s. In Russian.