Arctic BRICS: институционально-правовое измерение взаимодействия России и неарктических государств в Арктике

Автор: Котлова А.В., Вереина Л.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu

Рубрика: Международно-правовые науки

Статья в выпуске: 2 (64), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение: рассматриваются институционально-правовые основы взаимодействия России и неарктических государств в Арктике в новых геополитических реалиях. В связи с изменением характера взаимодействия арктических государств в рамках Арктического совета, Совета Баренцева/Евроарктического региона представляется обоснованной разработка новой институциональной архитектуры взаимодействия государств в полярном регионе.

Неарктические государства, арктический совет, северный ледовитый океан, арктика, брикс, территория, государства арктического региона, коренные народы арктики

Короткий адрес: https://sciup.org/147243704

IDR: 147243704 | УДК: 341.1/8 | DOI: 10.17072/1995-4190-2024-64-327-337

Текст научной статьи Arctic BRICS: институционально-правовое измерение взаимодействия России и неарктических государств в Арктике

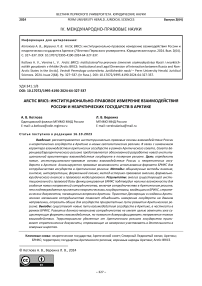

Пристальное внимание мирового сообщества к Арктическому региону объясняется множеством факторов, среди которых экономические интересы яв‐ ляются доминирующими. Объем неразведанных за‐ пасов нефти в Арктике оценивается в 13 %, природ‐ ного газа – в 30 % от всего мирового неразведанного запаса соответствующих ресурсов1. Кроме этого, из‐ менение ледовой обстановки в регионе открывает перспективы широкомасштабного использования Се‐ верного морского пути (СМП). Ряд исследователей полагают, что отправной точкой возникновения ин‐ тересов неарктических государств к Арктике стали опубликованные данные, свидетельствующие о том, что в период с 2030 по 2040 год произойдет полное исчезновение ледового покрова Северного Ледови‐ того океана в летний период времени2. Данное обсто‐ ятельство вызывает интерес многих государств, учи‐ тывая, что пользование данным морским маршрутом существенно сокращает экономические издержки и позволяет компаниям увеличить свою конкуренто‐ способность на рынке товаров и услуг. Статистика свидетельствует о значительном росте трафика по СМП: если в 2019 году объем перевозок грузов в ак‐ ватории Северного морского пути составил 31 531,3 тыс. т, то в 2022 году данный показатель достиг значения 34 116,9 тыс. т3 (рис. 1).

Все перечисленные обстоятельства привлекли внимание к Арктике со стороны неарктических гос‐ ударств. Так, например, в 2019 году Министерство обороны Франции принимает документ под назва‐ нием «Франция и новые стратегические задачи в Арктике», в котором подчеркивается, что Арктика «не принадлежит ни одному государству»4. В 2022 году Франция опубликовала новую «Поляр‐ ную стратегию Франции до 2030 года»5. Арктика рассматривается в документе с точки зрения не только экономических возможностей для Франции, но и обеспечения национальной безопасности.

тысяча тонн

Рис. 1. Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути

Стратегические документы неарктических гос‐ ударств по вопросам Арктики. В 2022 году Министер‐ ством обороны Великобритании принят документ под названием «Вклад Великобритании в оборону на Крайнем Севере»1. А уже в феврале 2023 года Мини‐ стерство иностранных дел и международного разви‐ тия Великобритании опубликовало документ «Взгляд на Север: Великобритания и Арктика. Основы арктиче‐ ской политики Соединенного Королевства» (Looking North: The UK and the Arctic. The United Kingdom’s Arctic Policy Framework)2. Арктический регион в указанном документе характеризуется как ключевое направле‐ ние для обеспечения безопасности страны.

В 2019 году Германия принимает новую аркти‐ ческую стратегию – Germany’s Arctic Policy Guide‐ lines3. Основу стратегии составляют анализ экономи‐ ческих перспектив участия Германии в деятельности в регионе, а также поддержка прав коренных и мест‐ ных общин в Арктике.

В 2018 году Китай принимает собственную стра‐ тегию по Арктике – «Белая книга Арктической поли‐ тики Китая». Документ характеризует Китай как «око‐ лоарктическое государство», подчеркивая право Пе‐ кина участвовать в реализации арктических проек‐ тов. Отдельно отмечено, что, несмотря на географи‐ ческую удаленность от Арктического региона, отсут‐ ствие территориального суверенитета в Арктике, у неарктических государств есть права в отношении научных исследований, судоходства, рыболовства, а также права на разведку и разработку ресурсов Меж‐ дународного района морского дна в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и об‐ щим международным правом4.

В 2022 году Индия опубликовала свою стратегию «Арктическая политика Индии: создание партнерства для устойчивого развития» (India’s Arctic Policy: Build‐ ing a partnership for sustainable development)5. Ключе‐ выми элементами индийской политики в Арктике выступают укрепление взаимодействия с арктиче‐ скими государствами, расширение научных исследо‐ ваний и развитие международного сотрудничества по вопросам изменения климата и охраны окружаю‐ щей среды [1].

В значительной степени экономические инте‐ ресы определяют политику перечисленных госу‐ дарств, что отражается в указанных выше докумен‐ тах. Безусловно, перспективы участия в арктических проектах, в том числе связанных с добычей полезных ископаемых, влияют на внешнеполитический курс государства. Дипломатические и политические на‐ правления развития сотрудничества государств в Арктике являются предметом крупных научных ис‐ следований, большое количество научно‐практиче‐ ских мероприятий проводится с целью разработки общих политических подходов к решению конкрет‐ ных задач. Внешнеполитические ведомства всех за‐ интересованных сторон находятся в поиске взаимо‐ выгодных форм экономического и политического со‐ трудничества.

Вместе с тем за рамками перечисленных нами исследований остается международно‐правовая со‐ ставляющая новой архитектуры взаимодействия «традиционных» арктических государств и «новых» неарктических стран в Арктике. Правовой фундамент взаимоотношений арктических государств (в первую очередь нас интересует Российская Федерация) и не‐ арктических государств является основой для пред‐ сказуемого, стабильного и безопасного сотрудниче‐ ства. Очевидно, зарождающаяся новая архитектура международных отношений в Арктическом регионе должна отвечать национальным интересам Россий‐ ской Федерации. Практика межгосударственных от‐ ношений доказывает: юридически грамотное оформление двусторонних и многосторонних отно‐ шений в ситуации нестабильности позволяет обеспе‐ чить собственные национальные интересы. Так, в ка‐ честве примера можно привести Устав Организации Объединенных Наций, который обеспечил баланс интересов и заложил основы справедливого миропо‐ рядка, наделив постоянных членов Совета Безопас‐ ности ООН правом вето, а также предусмотрев не‐ возможность лишения кого‐либо из государств‐чле‐ нов данного правового статуса. Сегодня, спустя почти 80 лет с момента принятия Устава ООН, стало оче‐ видно, насколько важным является его данное поло‐ жение.

Следующим примером успешной правовой про‐ работки уставного документа является Декларация об учреждении Арктического совета – основа функцио‐ нирования Арктического совета. Главным условием принятия решений Арктическим советом является наличие консенсуса между всеми арктическими госу‐ дарствами. Таким образом, любые попытки исключить то или иное арктическое государство из процесса при‐ нятия решений приведет к невозможности принятия соответствующего решения вовсе.

Исходя из вышеупомянутых новых обстоятель‐ ств и условий, складывающихся в Арктическом реги‐ оне и за его пределами, с учетом очевидного, выра‐ женного интереса нерегиональных государств к Арк‐ тике, представляется, что основной задачей Россий‐ ской Федерации является создание международной институционально‐правовой базы взаимодействия с неарктическими государствами.

Понятие «арктических» и «неарктических» государств

Для решения поставленной задачи следует определить основные используемые в данном кон‐ тексте понятия. В первую очередь, необходимо обо‐ значить, какие именно государства следует рассмат‐ ривать в качестве арктических государств. Несмотря на то что ответ на данный вопрос кажется очевид‐ ным, исследованные и упомянутые нами выше поли‐ тико‐правовые декларации и стратегии неарктиче‐ ских государств свидетельствуют о попытках размыва‐ ния самого статуса арктического государства, возник‐ новении новых терминов – «околоарктические», «за‐ интересованные» государства. Декларация об учре‐ ждении Арктического совета (Оттавская Декларация) от 19 сентября 1996 г. однозначно указывает, что «Арктическими государствами именуются Канада, Да‐ ния, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Фе‐ дерация, Швеция и Соединенные Штаты Америки»1. Таким образом, в круг арктических государств входят все восемь членов Арктического совета.

Однако в середине 1980‐х годов дискуссия по вопросу о том, кто является арктическими государ‐ ствами, не привела бы к столь однозначному ответу. В соответствии с одним из подходов, в качестве таких государств в указанный период времени рассматри‐ вались лишь пять государств, чьи побережья выходят к Северному Ледовитому океану. Данное обстоя‐ тельство подтверждается тем, что Соглашение о со‐ хранении белых медведей 1973 года было подпи‐ сано представителями Дании, Канады, Норвегии, СССР и США. В Соглашении установлено, что именно указанные пять государств являются «государствами Арктического региона» и именно за этими государ‐ ствами «признаются особые интересы в отношении защиты фауны и флоры Арктического района»2. Стоит отметить, что данный аргумент заслуженно подвергается критике, в частности, потому, что Со‐ глашение было подписано именно теми государ‐ ствами, на территориях которых обитают белые мед‐ веди и именно этот критерий был положен в основу при определении сторон Соглашения.

В пользу наделения статусом арктических госу‐ дарств исключительно пятерки прибрежных стран выступает также то обстоятельство, что Конвенция по морскому праву 1982 года содержит положение о предоставлении дополнительных прав в целях ох‐ раны окружающей среды в исключительной эконо‐ мической зоне государства, если указанное мор‐ ское пространство покрыто льдом. Таким образом, именно прибрежные к Северному Ледовитому оке‐ ану государства потенциально обладают дополни‐ тельными правами в отношении покрытых льдом районов.

Если обратиться к основополагающим статьям, регулирующим деятельность Международного арк‐ тического научного комитета (МАНК), учрежденного в 1998 году, можно отметить, что в качестве арктиче‐ ских государств в них указаны именно восемь стран – членов Арктического совета. При определении кри‐ терия отнесения государства к числу арктических был выбран принцип наличия у государства сувере‐ нитета в отношении территорий, находящихся за По‐ лярным кругом1.

Правовую неопределенность понятию «аркти‐ ческие государства» добавила и принятая в 2008 го‐ ду Илулиссатская декларация. Она была подписана пятью государствами, которые были обозначены как «прибрежные к Северному Ледовитому океану государства» (five coastal States bordering on the Arc‐ tic Ocean). В Декларации подчеркивается особое по‐ ложение «арктической пятерки», их особая роль в решении проблем Арктики. Отдельно заявляется, что Дания, Канада, Норвегия, Россия и США не видят необходимости в создании нового международно‐ правового режима управления Северным Ледови‐ тым океаном. Полномочия указанных государств, очевидно, считаются достаточными для осуществ‐ ления эффективного управления регионом. Вместе с тем Декларация содержит и отсылку к «иным за‐ интересованным сторонам» (other interested par‐ ties), привлечение которых возможно для совмест‐ ной деятельности с целью сохранения хрупкой мор‐ ской экосистемы Северного Ледовитого океана2. Встречи в таком формате вызвали негативную реак‐ цию не только со стороны неприглашенных членов Арктического совета, но и со стороны одного из при‐ глашенных государств – США3. Хилари Клинтон, на тот момент занимавшая должность госсекретаря США, заявила, что «серьезные международные обсуждения вопросов Арктики должны проводиться со всеми, кто имеет законные интересы в этом ре‐ гионе»4.

В продолжение дискуссии можно привести сле‐ дующий пример. Одним из юридически обязатель‐ ных соглашений, принятых в рамках Арктического со‐ вета, стало Соглашение о сотрудничестве в сфере го‐ товности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 2013 года. Указанное Соглашение, очевидно, сосредоточено на регулировании про‐ блемы загрязнения морских районов. Необходимо‐ сти участия в Соглашении арктических государств, не имеющих побережья, выходящего к Северному Ле‐ довитому океану, фактически не существовало. Од‐ нако это Соглашение было распространено на север Ботнического залива Балтийского моря, чтобы вклю‐ чить в число государств – участников Соглашения Финляндию и Швецию, несмотря на то что на тот мо‐ мент уже существовал Скандинавский договор, регу‐ лирующий готовность к разливам нефти и реагирова‐ нию на них в указанном регионе [3].

Из изложенного выше можно сделать следую‐ щий вывод: в настоящее время основным критерием отнесения государства к числу арктических можно признать наличие у него территории за Полярным кругом. Представляется юридически неверным увя‐ зывать статус арктического государства с членством в той или иной международной организации, а также с участием в каком‐либо международном до‐ говоре. Участие государства в качестве члена в меж‐ дународной организации, равно как и принятие на себя обязательств по конкретному международному договору, есть не что иное, как реализация его суве‐ ренных прав. Отказ от принятых обязательств, исключение из числа членов международной орга‐ низации не должны ставить под сомнение или ка‐ ким‐либо образом влиять на принадлежность госу‐ дарственной территории. Именно критерий наличия суверенной территории является правовой основой для определения государства в качестве «арктичес‐ кого».

Определив понятие «арктическое государство», следует перейти к понятию «неарктическое государ‐ ство». Исходя из предложенного выше критерия, можно определить эту группу государств как «все государства, не обладающие территорией за Поляр‐ ным кругом». Вместе с тем внутри этой многочис‐ ленной группы государств выделяется ряд стран, правовой статус которых существенно отличается от остальных. Речь идет о государствах – наблюдате‐ лях Арктического совета. Как следует из Декларации об учреждении Арктического совета от 19 сентября 1996 г., статус наблюдателей в Арктическом совете открыт: а) для неарктических государств; б) межпра‐ вительственных межпарламентских организаций, универсальных и региональных; в) неправитель‐ ственных организаций, которые по решению Совета могут внести положительный вклад в его работу1.

При определении Советом соответствия госу‐ дарства‐заявителя статусу наблюдателя учитываются следующие факторы: принимает ли государство и поддерживает ли оно цели Арктического совета, ко‐ торые определены в Декларации об учреждении Арктического совета; признает ли государство суве‐ ренитет, суверенные права и юрисдикцию арктиче‐ ских государств в Арктике; признает ли государство существование правовой базы для определения ре‐ жима Северного Ледовитого океана, включая Кон‐ венцию ООН по морскому праву 1982 года; уважает ли государство ценности, интересы, культуру и тра‐ диции коренных народов Арктики; демонстрирует ли государство финансовую способность вносить вклад в работу постоянных участников и коренных народов Арктики; демонстрирует ли государство ин‐ терес к Арктике и делится ли опытом в работе Аркти‐ ческого совета; демонстрирует ли государство спо‐ собность поддерживать работу Арктического совета, в том числе посредством партнерских отношений с государствами‐членами и постоянными участни‐ ками, в том числе путем доведения проблем региона до лиц, принимающих решения.

Принятие решений на всех уровнях в Арктиче‐ ском совете является исключительным правом и от‐ ветственностью арктических государств. Государ‐ ства‐наблюдатели приглашаются на заседания Арк‐ тического совета, могут предлагать различные про‐ екты через арктические государства, имеют право принимать участие в работе рабочих групп, где про‐ водится большая часть деятельности Совета, а также высказывать мнение по обсуждаемым вопросам. Ка‐ ких‐либо правовых механизмов воздействия на про‐ цесс принятия решений в Арктическом совете дан‐ ные государства не имеют.

Вместе с тем ряд примеров показывает, на‐ сколько существенно может отличаться масштаб во‐ влечения неарктических государств в деятельность Арктического совета. Так, Рабочей группой по сохранению арктической флоры и фауны Арктичес‐ кого совета в рамках Инициативы по мигрирующим птицам Арктики был принят Рабочий план на 2015– 2019 годы. Инициатива направлена на повышение статуса сохранения перелетных птиц, которые раз‐ множаются в Арктике2. Поскольку эти птицы прово‐ дят часть своей жизни гораздо южнее, существует также необходимость работать с наблюдателями Совета от неарктических государств, многие из ко‐ торых были чрезвычайно активны в этом проекте. В частности, Исполнительный секретарь Рабочей группы по сохранению арктической флоры и фауны в 2018 году заявил, что гнездящиеся в Арктике птицы используют до восьми различных путей пере‐ лета из арктических гнездовий в места зимовки или остановки в более низких широтах и за их преде‐ лами, вплоть до южного полушария, и государства работают с партнерами по всему миру, чтобы улуч‐ шить состояние и обеспечить долгосрочную устой‐ чивость сокращающихся арктических популяций пе‐ релетных птиц3.

Еще одним примером более широкого вовлече‐ ния наблюдателей в деятельность Арктического со‐ вета является деятельность Экспертной группы по черному углероду и метану. Экспертной группой был подготовлен анализ воздействия короткоживущих веществ на климат, качество воздуха и здоровье че‐ ловека в Арктике4. Поскольку большая часть этих вы‐ бросов, вызывающих потепление, поступает из‐за пределов Арктики, наблюдатели от неарктических государств при Арктическом совете находятся в клю‐ чевом положении для решения этой проблемы и внесли существенный вклад в эту программу.

Можем ли мы предполагать, что роль неаркти‐ ческих государств‐наблюдателей в Арктическом со‐ вете будет существенно изменена в сторону увеличе‐ ния объема их полномочий? В краткосрочной пер‐ спективе такой тенденции не прослеживается. Вме‐ сте с тем не только качество участия наблюдателей в деятельности Арктического совета представляет для нас научный интерес, но и количество этих наблюда‐ телей, а также их принадлежность к иным политико‐ правовым институциональным формам.

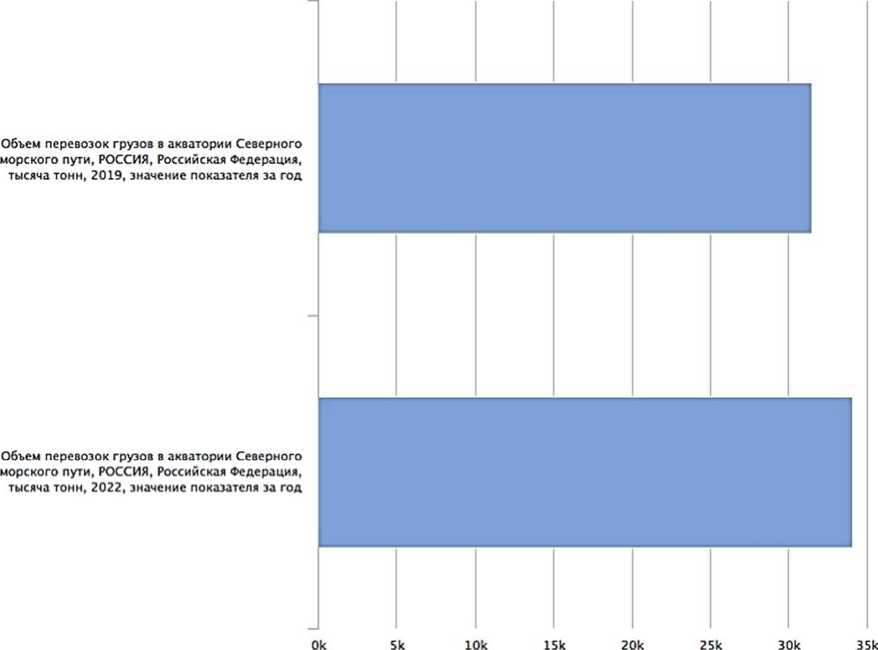

На рис. 2 представлены институциональные вза‐ имосвязи Европы и Арктики. Стоит отметить, что Евро‐ пейский союз с 2008 года пытается получить статус наблюдателя в Арктическом совете. В 2021 году Евро‐ пейская комиссия утвердила стратегический доку‐ мент, определяющий приоритеты, цели и задачи Ев‐ росоюза в Арктическом регионе. В частности, из доку‐ мента следует, что ЕС считает себя «арктическим игро‐ ком», а основной целью своей арктической повестки видит последовательное увеличение влияния ЕС на высокие широты.

В настоящее время государствами‐наблюдате‐ лями в Арктическом совете являются 13 стран. Шесть из них (Германия, Польша, Франция, Нидер‐ ланды, Испания и Италия), как показано на рис. 2, являются одновременно членами Европейского со‐ юза. В 2020 году заявки на получение статуса наб‐ людателя в Арктическом совете подали еще четыре государства Европейского союза – Чехия, Эстония, Ирландия, Латвия.

Среди государств – членов Арктического совета членами ЕС являются Дания, Швеция и Финляндия.

ARCTIC COUNCIL

EUROPEAN UNION

|

Canada |

||||

|

United-States Russia |

||||

|

Russia |

||||

|

Norway Iceland |

||||

|

Kingdom of Denmark Sweden Finland |

Norway Iceland |

|||

|

BEAC |

||||

|

Observer States 1 China 1 India 1 Japan । Korea . Singapore United-Kingdom l _____ . |

— — — — |

|||

|

Switzerland |

Northern Dimension

|

CBSS |

Kingdom of Dk Sweden Finland

Nordic Council

Liechtenstein

BEAC: Barents Euro-Arctic Council; CBSS: Council of the Baltic Sea States; EEA: European Economic Area

Рис. 2. Соотношение государств – членов Арктического совета и Европейского союза

|

European Commission |

Malta Portugal |

|

Estonia Latvia Lithuania |

Greece Cyprus Bulgaria Romania |

|

Germany 1 Poland । |

Croatia Slovenia Slovakia |

|

France । The Netherlands . Spain Italy 1 1 |

Czech Republic Hungary Austria Belgium Ireland |

Соотношение количества государств – членов Арктического совета и государств – наблюдателей Арктического совета, являющихся одновременно членами НАТО, поражает. Все государства – члены Арктического совета, за исключением Российской Федерации, являются одновременно членами НАТО. Большинство государств – наблюдателей Арктиче‐ ского совета также являются членами НАТО.

В этой связи возникает несколько вопросов.

-

1. Насколько с правовой точки зрения продол‐ жение участия в Арктическом совете отвечает инте‐ ресам Российской Федерации?

-

2. Какие новые институционально‐правовые формы взаимодействия Российской Федерации и других заинтересованных государств могут быть предложены?

Поскольку наша задача состоит непосред‐ ственно в правовом анализе поставленных вопро‐ сов, мы не будем останавливаться на их политиче‐ ском аспекте.

Россия и Арктический совет . Отвечая на пер‐ вый из поставленных вопросов, необходимо согла‐ ситься, что в настоящий момент Арктический совет считается наиболее авторитетной международной площадкой, в деятельности которой участвуют по‐ мимо всех государств Арктического региона также представители коренных народов Арктики, наблю‐ датели, а также действуют рабочие, экспертные и целевые группы. Российская Федерация председа‐ тельствовала в порядке очередности в Арктическом совете в период с 2021 по 2023 год. В мае 2023 года председательство было передано Норвегии. Санк‐ ционное давление на Россию проявилось в том числе в работе Арктического совета. Так, западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях форума и отказались отправлять своих представителей в Россию в рамках деятельно‐ сти объединения [2].

С юридической точки зрения Арктический со‐ вет без участия в его деятельности Российской Фе‐ дерации утратит способность принимать юридиче‐ ски обязательные решения. Этот вывод следует из анализа пункта 7 Правил процедуры Арктического совета, которыми устанавливается, что «все реше‐ ния Арктического совета принимаются путем кон‐ сенсуса всех восьми арктических государств»1. Ка‐ ким‐либо образом исключить Россию из числа госу‐ дарств – членов Арктического совета с правовой точки зрения невозможно. Следовательно, при от‐ сутствии воли субъектов к продолжению сотрудни‐ чества в рамках Арктического совета без каких‐либо политических условий Арктический совет рискует фактически стать дискуссионной площадкой, в част‐ ности функционирующей в рамках своих рабочих групп, не обладающей возможностью принимать юридически обязательные решения. Выход России из Арктического совета представляется не соответ‐ ствующим интересам нашего государства, так как в этом случае Российская Федерация лишила бы себя права влиять на принимаемые Советом решения, облегчила бы арктическим государствам задачу по созданию процедуры принятия решений в обход России.

Несмотря на то что, как было сказано выше, Арк‐ тический совет зарекомендовал себя как авторитетное объединение, он не является единственным меха‐ низмом международного взаимодействия в Аркти‐ ческом регионе.

Вероятно, западные арктические государства бу‐ дут искать новые институционально‐правовые формы сотрудничества по вопросам Арктики, которые не бу‐ дут предполагать участие России. На наш взгляд, од‐ ной из таких площадок может стать Северный совет министров – межправительственная организация, со‐ зданная для координации сотрудничества между пар‐ ламентами стран Северной Европы. Она действует с 1971 года и включает в свой состав Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Не составит труда принять в число участников Канаду и США с тем, чтобы все арктические государства, за исключением России, являлись членами данной организации.

Соответствующие предположения вызывают не‐ обходимость проанализировать правовые аспекты со‐ здания новых форм институционального сотрудниче‐ ства Российской Федерации с нерегиональными гос‐ ударствами в Арктике, а также с иными заинтересо‐ ванными субъектами.

В марте 2023 года Президент РФ Владимир Пу‐ тин сделал заявление о готовности Российской Феде‐ рации совместно с Китаем создать рабочий орган по развитию Северного морского пути. Представляется эффективным подход, при котором по каждому направлению сотрудничества между Россией и заин‐ тересованным государством будет создан рабочий механизм для решения оперативных задач по кон‐ кретному направлению сотрудничества.

Возможности БРИКС в Арктике

Особое внимание в этой связи следует обратить на международное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). В 2024 году Российская Федерация примет председательство в БРИКС. Не‐ смотря на то что среди государств – членов БРИКС арктическим государством является только Россий‐ ская Федерация, каждое из государств – членов БРИКС выражают свою заинтересованность в Аркти‐ ческом регионе. Основными направлениями разви‐ тия арктической повестки в рамках БРИКС можно считать три направления: климат, права коренных народов Арктики, научные исследования2. Стоит отметить, что по всем указанным направлениям у государств БРИКС накоплен значительный опыт и знания. Более того, в рамках БРИКС с 2018 года функ‐ ционирует Рабочая группа БРИКС по океаническим и полярным наукам и технологиям.

Следует остановиться на правовом статусе БРИКС. Данная организация является ярким приме‐ ром международного интеграционного объедине‐ ния, не обладающего статусом международной межправительственной организации. От междуна‐ родных организаций в традиционном смысле БРИКС отличает то обстоятельство, что данное объ‐ единение функционирует без учредительных актов, не имеет формализованной организационной структуры, не принимает юридически обязательных решений. Вместе с тем БРИКС проводит регулярные встречи глав государств‐членов на высшем уровне; в декларациях, принятых в рамках БРИКС, рассмат‐ ривается ряд важнейших вопросов, имеющих зна‐ чение для всего мира, а именно: вопросы экономи‐ ческого развития, глобальной энергетической без‐ опасности, устойчивого развития, поддержания мира и безопасности. Таким образом, БРИКС сего‐ дня представляет собой эффективную структуру межгосударственного взаимодействия и сотрудни‐ чества. В рамках международных интеграционных объединений государства‐участники принимают решения консенсусом, что исключает возможность принятия решения большинством голосов при наличии возражения со стороны какого‐либо госу‐ дарства‐члена. Соответствующая процедура пред‐ ставляется наиболее репрезентативной, отражаю‐ щей равенство всех участников.

Учитывая отсутствие формально‐юридических обязательств, так называемых «жестких правовых норм» (hard law), внимания заслуживают нормы

«мягкого права» (soft law), которые представляют собой средство для сведения к минимуму препят‐ ствий на пути сотрудничества. Они являются частью сложной архитектуры международных соглашений. Государства часто прибегают к более мягким фор‐ мам институционального и правового сотрудниче‐ ства, когда область сотрудничества характеризуется высокой степенью неопределенности и стреми‐ тельно изменяющимися обстоятельствами. Инсти‐ туциональные структуры мягкого права более гибки, более приспособляемы к изменениям. Более того, такие структуры доступны и открыты для него‐ сударственных субъектов.

Применительно к Арктике использование та‐ кого механизма сотрудничества, как БРИКС, позво‐ лит привлечь к взаимодействию представителей ма‐ лочисленных коренных народов, неправительствен‐ ные организации, осуществляющие деятельность в области экологии и окружающей среды.

Правовым оформлением новых направлений сотрудничества в рамках БРИКС по арктической те‐ матике на первом этапе может стать Декларация о создании арктического механизма сотрудниче‐ ства, которая, во‐первых, отразит намерения госу‐ дарств и их интерес к вопросам изменения климата, научного сотрудничества, прав коренных народов в Арктике. Во‐вторых, Декларация может предусмот‐ реть создание рабочих групп, в рамках которых бу‐ дет непосредственно осуществляться взаимодей‐ ствие государств по конкретному направлению со‐ трудничества.

Предпосылки для создания указанных деклара‐ ций уже созданы. В частности, начиная с 2015 года в рамках БРИКС идут дискуссии о сотрудничестве в по‐ лярной области. Так, на III встрече Министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС была принята Московская декларация, в которой отмечалось, что сотрудничество по научно‐технологическим иссле‐ дованиям океана и полярных областей является од‐ ной из инициатив для развития сотрудничества на глобальном уровне и укрепления позиции БРИКС. Странами‐координаторами указанного направления были выбраны Бразилия и Россия3.

В 2016 году в ходе IV Министерской встречи БРИКС была принята Джайпурская декларация, в ко‐ торой обращается внимание на проведение первой встречи Рабочей группы по морским и полярным ис‐ следованиям. В 2018 году состоялось заседание Ра‐ бочей группы, на котором было отмечено, что «пять государств БРИКС охватывают все океаны мира и очень активно участвуют в развитии океанической и полярной науки и технологий»4.

В последующие годы в итоговых документах саммитов БРИКС также отмечалось приоритетное по‐ лярное направление сотрудничества, что дает осно‐ вания прогнозировать расширение участия БРИКС в арктических вопросах в ближайшее время.

С 1 января 2024 года в состав БРИКС вошли сразу шесть государств: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Сау‐ довская Аравия и Эфиопия. На двустороннем уровне сотрудничества России с указанными государствами уже имеется ряд важных для Арктики проектов, например, между Госкорпорацией «Росатом» и кор‐ порацией DP World (ОАЭ) в 2023 году подписано Со‐ глашение о создании совместного предприятия для развития транзитных контейнерных перевозок по Се‐ верному морскому пути.

С учетом изложенного, возникает вопрос о том, сможет ли сотрудничество государств в рамках БРИКС составить конкуренцию взаимодействию гос‐ ударств в рамках Арктического совета. Следует отме‐ тить, что создание новых форматов сотрудничества стран в Арктике имеет целью не столько замену усто‐ явшихся механизмом взаимодействия, сколько обес‐ печение диверсификации направлений и форм со‐ трудничества в Арктическом регионе. Как было отме‐ чено выше, отказ от участия в структурах Арктиче‐ ского совета не отвечает интересам России. Вместе с тем создание альтернативных механизмов сотрудни‐ чества позволит предотвратить заморозку проектов, в первую очередь связанных с развитием инфра‐ структуры в области транспортных коммуникаций и добычи ресурсов.

Заключение

Как следует из проведенного анализа, в усло‐ виях геополитических изменений вопросы, связан‐ ные с международным сотрудничеством в Арктиче‐ ском регионе, приобретают особую значимость. Расширение круга заинтересованных в Арктике гос‐ ударств открывает новые возможности для Россий‐ ской Федерации в сфере перспективного взаимо‐ действия и реализации проектов в регионе. Опыт сотрудничества государств в рамках БРИКС показы‐ вает, что, несмотря на территориальную удален‐ ность большинства государств – членов БРИКС от Арктики, вопросы, связанные с регионом, неодно‐ кратно становились предметом многостороннего обсуждения. При внесении необходимых измене‐ ний и дополнений как в институциональную, так и в правовую базу БРИКС представляется возможным создать в рамках данной структуры эффективный альтернативный механизм многостороннего меж‐ государственного взаимодействия с участием него‐ сударственных субъектов, таких как организации коренных народов Арктики, а также неправитель‐ ственных организаций, занимающихся вопросами экологии и защиты окружающей среды. Принятие Декларации о создании Арктического механизма сотрудничества и учреждение в соответствии с дан‐ ным документом рабочих групп для непосредствен‐ ной работы по конкретному направлению сотруд‐ ничества может стать примером успешной модели решения проблем Арктики.

Список литературы Arctic BRICS: институционально-правовое измерение взаимодействия России и неарктических государств в Арктике

- Бродт Л. Активизация азиатских стран в Арктике и российско-индийское сотрудничество в регионе. 2023. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/arcticpolicy/aktivizatsiya-aziatskikh-stranv-arktike-i-rossiysko-indiyskoe-sotrudnichestvo-v-regione/.

- Мисник Л. Запад будет блокировать все, где есть Россия. Каким будет развитие Арктики // Газета.ru. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2022/04/13/14731094.shtml.

- Shibata A., Zou L., Sellheim N., Scopelliti M. An Ocean in the Making: Non-Arctic Actors and Emerging Arctic Legal Orders // Emerging Legal Orders in the Arctic: The Role of Non-Arctic Actors. 2019. Pp. 1-8. DOI: 10.4324/9780429461170-1