Аренда в региональной системе сельскохозяйственного землепользования

Автор: Шепитько Раиса Сергеевна, Дугина Татьяна Александровна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 (14), 2009 года.

Бесплатный доступ

Нормативно-ресурсный подход к оценке эффективности землепользования обеспечивает более полный учет факторов, формирующих величину земельной ренты, и рекомендуется к использованию при расчете арендной платы.

Эффективность землепользования, арендные отношения, рационализация землепользования

Короткий адрес: https://sciup.org/14970639

IDR: 14970639 | УДК: 631.11:332.28

Текст научной статьи Аренда в региональной системе сельскохозяйственного землепользования

Земля является главным средством производства в сельском хозяйстве и имеет ряд специфических особенностей. Прежде всего это незаменимый ресурс, который, наряду с климатическими условиями, предопределяет отдачу вложенного труда и капитала. С этих позиций земля выступает основным элементом обеспечения эффективности агропроизводства и продовольственной безопасности страны.

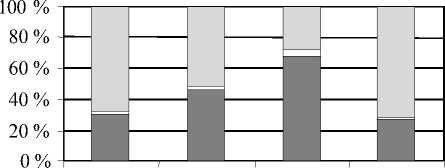

За годы реформ на территории России практически созданы основы нового земельного строя: ликвидирована государственная монополия на землю, осуществлен переход к многообразию форм земельной собственности; проведено перераспределение земли в пользу граждан; введено платное землепользование; выполнены значительные объемы земельно-кадастровых работ; созданы объективные условия для оборота земли (см. рис. 1).

Однако это не привело к росту эффективности использования земли. Снижается почвенное плодородие, из сельскохозяйственного оборота выведено около 40 млн га посевных площадей. На территории России органических удобрений в последние годы внесено в 6 раз меньше, чем в 1990 году. Сократились объемы работ по орошению земель в 31,1, осушению – в 59 раз [3, с. 90]. Аналогичная ситуация сложилась и в Волгоградской области. Площа-

В государственной и муниципальной собственности

В собственности юридических лиц

В собственности граждан

РФ ЮФО Волгоградская Астраханская область область

Рис. 1. Распределение земель сельскохозяйственного назначения по формам собственности на 01.01 2008 г.*

* Составлено авторами по:

ди, удобренные минеральным питанием, уменьшились в 3 раза, органическим – в 20 раз. В целом посевные площади по области сократились в 2,1 раза по сравнению с 1990 г. [3, с. 90], применяется в основном двупольный севооборот, что не соответствует цели интенсивного хозяйствования. Экономические основы организации производства и территории агрохозяйств представляют собой сложную систему, включающую диалектически взаимосвязанные и регулируемые подсистемы: землю, трудовые, материальные ресурсы и денежные средства, которые начинают активно функционировать в процессе производства. Следует отметить, что земля, материальные ресурсы и рабочая сила должны находиться в определенных пропорциях и быть сбалансированы. Нарушение этих условий будет сопровождаться снижением эффективности производства. В данной ситуации возникает проблема объективной оценки эффективности использования сельскохозяйственных земель. Это особенно актуально при аренде земли, обусловливающей учет рентного дохода в арендной плате.

В основу оценки эффективности землепользования может быть положен подход, предложенный С.И. Носовым, позволяющий нивелировать различия в производственно-экономических, агроклиматических и рентных условиях производства. Это достигается применением нормативно-ресурсного метода [4, с. 23]. Используя данный подход к эффективности землепользования в Волгоградской области в разрезе территориально-административных образований, следует обратить внимание на тот момент, что в расчете на физический гектар наибольший объем валовой продукции обеспечивает Городищенский район, а наименьший – Котовский и Быковский районы (см. табл. 1). С учетом же рентных условий производства максимальное значение показателя (44,065 тыс. руб.) приходится на Камышинский район, минимальное – на Руднянский (1,044 тыс. руб.). При включении в расчеты всех основных объективных факторов (рентных и ресурсных) наибольшая эффективность землепользования до- стигнута в Среднеахтубинском районе (18,610 тыс. руб.), а наименьшая – в Урюпинском районе (1,675 тыс. руб.). При этом совокупный почвенный балл, как основа кадастровой оценки, в Урюпинском районе (87) значительно превышает показатель по Среднеахтубинскому району (56).

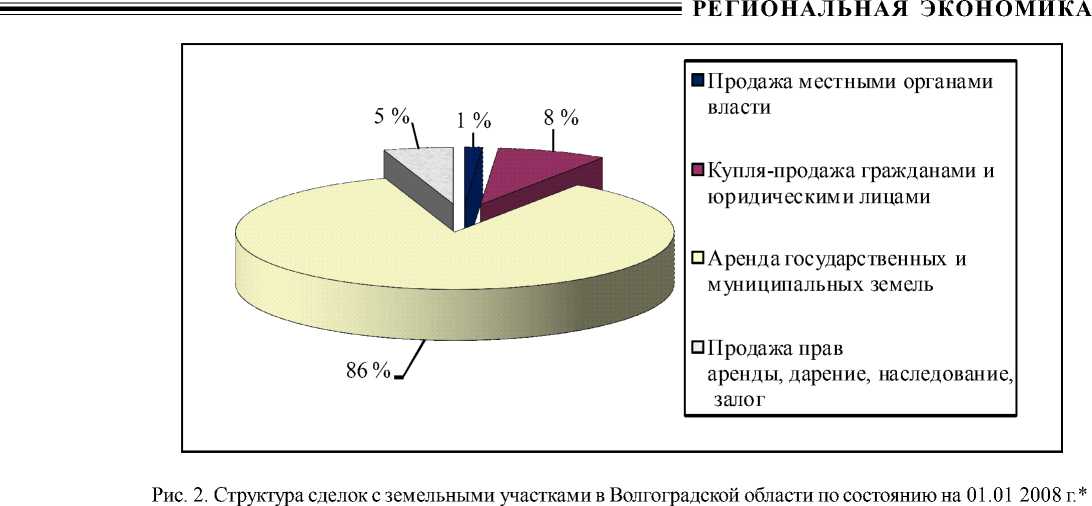

Не менее важным условием повышения эффективности землепользования применительно к конкретной ресурсной базе являются размеры обрабатываемого участка. Следует заметить, что в мелких хозяйствах медленнее идут процессы модернизации и интенсификации производства, их конкурентоспособность снижается, поэтому предприятия стремятся расширять свои наделы. В этой связи аренда в условиях неразвитости земельного рынка является основным способом оптимизации земельных ресурсов, позволяющая с полной отдачей использовать находящиеся в распоряжении предприятия средства производства. В структуре сделок с земельными участками аренда занимает 86 % (см. рис. 2).

С целью выявления потенциала развития арендных отношений в аграрном землепользовании в августе 2008 г. авторами статьи был проведен социологический опрос 832 собственников земельных долей в 33 районах области. Согласно материалам обследования, продать свою долю в настоящий момент готовы 25,51 % опрошенных, 63,77 % в категоричной форме отрицают такую возможность, затрудняются ответить – 10,72 %. Из предложенных форм распоряжения земельной долей 82,67 % респондентов предпочли аренду, продажу – 11,86 %, передачу в качестве взноса в уставный капитал или паевой фонд – 4,14 %, передачу права пользования в уставный капитал или паевой фонд – 1,32 %. Результаты социологического исследования позволяют утверждать, что основными арендодателями в обозримом будущем будут собственники земельных долей. Не исключается участие в арендных отношениях в качестве арендодателей владельцев крестьянских (фермерских) хозяйств, крупных сельхозтоваропроизводителей, органов местного самоуправления (см. табл. 2).

Таблица 1

Эффективность аграрного землепользования в Волгоградской области (2007 г.) *

|

Район |

Индексы условий производства (к среднему по области уровню) |

Валовая продукция в расчете на 1 га, тыс. руб. |

|||

|

С.-х. угодий |

сопоставимый: |

||||

|

Расчетный рентный доход |

Средний индекс ресурсообеспе-ченности и рен-тоносности |

по кадастровой стоимости |

по ресурсному потенциалу |

||

|

Алексеевский |

1,709 |

1,211 |

3,834 |

2,244 |

3,167 |

|

Быковский |

0,348 |

0,234 |

1,080 |

3,100 |

4,624 |

|

Городищенский |

0,488 |

2,245 |

26,130 |

43,578 |

11,639 |

|

Даниловский |

1,376 |

1,107 |

2,782 |

2,021 |

2,513 |

|

Дубовский |

0,389 |

0,403 |

1,976 |

5,074 |

4,903 |

|

Еланский |

2,512 |

1,698 |

5,765 |

2,295 |

3,395 |

|

Жирновский |

1,016 |

0,711 |

1,869 |

1,839 |

2,630 |

|

Иловлинский |

0,553 |

2,302 |

12,918 |

23,347 |

5,612 |

|

Калачевский |

0,234 |

0,373 |

2,804 |

12,002 |

7,507 |

|

Камышинский |

0,127 |

0,691 |

5,598 |

44,065 |

8,098 |

|

Киквидзенский |

2,398 |

1,099 |

3,920 |

1,635 |

3,566 |

|

Клетский |

0,660 |

1,238 |

2,755 |

4,175 |

2,225 |

|

Котельниковский |

0,537 |

0,468 |

5,053 |

9,411 |

10,797 |

|

Котовский |

0,311 |

0,163 |

1,124 |

3,609 |

6,916 |

|

Кумылженский |

1,520 |

0,948 |

11,289 |

7,425 |

11,906 |

|

Ленинский |

0,217 |

0,427 |

1,832 |

8,433 |

4,288 |

|

Михайловсикй |

2,123 |

1,526 |

3,593 |

1,693 |

2,355 |

|

Нехаевский |

1,861 |

1,107 |

3,818 |

2,052 |

3,448 |

|

Николаевский |

0,471 |

0,734 |

6,811 |

14,450 |

9,283 |

|

Новоаннинский |

2,631 |

1,716 |

4,849 |

1,843 |

2,825 |

|

Новониколаевский |

2,701 |

1,371 |

4,943 |

1,830 |

3,606 |

|

Октябрьский |

0,377 |

0,913 |

3,042 |

8,068 |

3,332 |

|

Ольховский |

0,676 |

0,614 |

2,003 |

2,963 |

3,265 |

|

Палласовский |

0,184 |

1,291 |

3,111 |

16,866 |

2,409 |

|

Руднянский |

2,184 |

0,640 |

2,282 |

1,044 |

3,563 |

|

Светлоярский |

0,119 |

0,840 |

4,553 |

38,310 |

5,419 |

|

Серафимовичский |

0,980 |

0,969 |

2,170 |

2,216 |

2,239 |

|

Среднеахтубинский |

0,648 |

0,683 |

12,703 |

19,618 |

18,610 |

|

Старополтавский |

0,787 |

1,011 |

2,546 |

3,235 |

2,519 |

|

Суровикинский |

0,857 |

0,876 |

3,072 |

3,587 |

3,509 |

|

Урюпинский |

2,422 |

1,892 |

3,169 |

1,308 |

1,675 |

|

Фроловский |

1,299 |

1,389 |

4,470 |

3,440 |

3,219 |

|

Чернышковский |

0,947 |

0,777 |

2,421 |

2,558 |

3,118 |

* Составлено авторами по: Федеральная служба государственной статистики. Сельское хозяйство Волгоградской области, 2007.

Таблица 2

Структура землепользования агропредприятий по арендодателям на начало 2008 г.*

|

Субъект РФ |

Общая площадь |

Всего в аренде |

В том числе по арендодателям |

||

|

Собственники земельных долей |

Государство и муниципальные образования |

Граждане и юридические лица, имеющие земли в собственности, владении, пользовании |

|||

|

Российская Федерация, тыс. га |

456 349,7 |

222 357,9 |

57 956,4 |

158 841,9 |

5 559,6 |

|

% |

100 |

48,73 |

12,7 |

34,81 |

1,22 |

|

Южный федеральный округ, тыс. га |

29 435,7 |

17 802,2 |

10 579,2 |

5 299,0 |

1 924,0 |

|

% |

100 |

60,48 |

35,94 |

18,00 |

6,54 |

|

Волгоградская область, тыс. га |

5 623,0 |

4 166,9 |

2 808,7 |

578,1 |

780,1 |

|

% |

100 |

74,10 |

49,95 |

10,28 |

13,87 |

|

Астраханская область, тыс. га |

1 642,9 |

365,77 |

41,07 |

324,7 |

– |

|

% |

100 |

22,51 |

2,75 |

19,76 |

– |

* Составлено авторами по:

* Составлено авторами по:

В целом по Волгоградской области на праве аренды используется 74,10 % земель сельскохозяйственных предприятий (4 166,9 тыс. га) и 59,5 % земель крестьянских (фермерских) хозяйств (979,4 тыс. га). Землепользование на основе аренды обеспечивает полную свободу и самостоятельность хозяйствования на земле при сохранении за собственником права собственности на землю, что делает си- стему землепользования гибкой и легко адаптируемой к значительным изменениям в земельном законодательстве Российской Федерации. Во-первых, земля как фактор производства более полно вовлекается в сельскохозяйственный оборот, так как не все землепользователи могут приобрести ее в собственность. Во-вторых, аренда в значительной мере обеспечивает доступ к земле тем, кто может ее обработать. В-третьих, аренда способствует укрупнению и интенсификации производства, так как многие собственники начинают арендовать землю, снижая тем самым издержки производства сельскохозяйственной продукции в расчете на единицу обрабатываемой площади, что подтверждается анализом эффективности землепользования по Волгоградской области.

Максимально эффективно используют земельные угодья те предприятия, которые арендуют землю с целью оптимизации соотношения имеющихся ресурсов. Так, согласно проведенным авторами исследованиям, сельскохозяйственные предприятия, арендующие от 40 до 80 % земель, достигли максимального результата их использования и обеспечивают получение прибыли в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий за счет эффекта масштаба от 43,03 до 63,18 тыс. руб. (см. табл. 3). В этом проявляется функциональная сторона аренды как формы перераспределения сельскохозяйственных земель в пользу эффективно работающих товаропроизводителей, и в данном контексте аренда рассматривается как метод рационального хозяйствования.

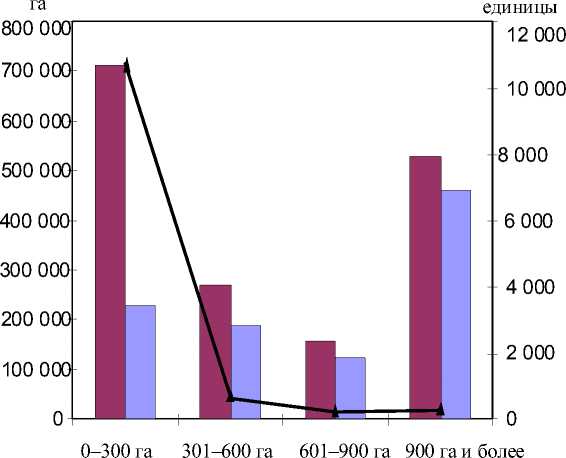

Такая же тенденция прослеживается и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Обрабатываемая ими земельная площадь между собственной и арендованной соотносится как 32 и 60 %. Большинство хозяйств (8 298, или 70 %) имеют размер менее 100 га. На их долю приходится лишь

17,9 % всей площади, вовлеченной в фермерское землепользование.

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств с землепользованием свыше 1 000 га составляет 2 %, но контролируемая ими площадь превышает 29 %. На долю средних по размеру фермерских хозяйств приходится 53 % земельных угодий. Наибольшее распространение аренда получила в группе выделенных нами крупных по размеру крестьянских (фермерских) хозяйств: здесь арендованная площадь составляет 87,41 %.

В среднем площадь арендуемой земли по группам обследованных хозяйств распределилась следующим образом: до 300 га – 31,86 %; 301–600 га – 69,4 %; 601–900 га – 79,97 %, свыше 900 га – 87,41 % (см. рис. 3). Следовательно, фермеры, которые имеют возможность расширить производство, располагают достаточным количеством сельскохозяйственной техники и необходимыми материально-техническими ресурсами, дополнительно арендуют земли как фонда перераспределения, так и земельные доли. Так, из всех арендованных земель 47,7 % составляют земельные доли и 12,5 % – фонд перераспределения.

В условиях интенсивного развития арендных отношений в сельскохозяйственном землепользовании Волгоградской области особую актуальность приобретают вопросы формирования арендной платы. Большинство собственников земельных долей предпочитают сдавать землю за плату в натуральном выражении. Это

Таблица 3

Эффективность землепользования в зависимости от доли арендованных земель *

|

Группировка хозяйств по доле арендованных земель, % |

Число хозяйств в группе, ед. |

Средний размер землепользования, га |

Выручка от реализации, млн руб. |

Уровень рентабельности, % |

Прибыль в расчете на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. |

|

0 |

38 |

6 734 |

1 026,7 |

9,11 |

29,23 |

|

0–20 |

9 |

6 762 |

191,2 |

0,8 |

2,48 |

|

21–40 |

4 |

6 197 |

31,6 |

0,31 |

0,39 |

|

41–60 |

10 |

8 192 |

148,6 |

31,11 |

43,03 |

|

61–80 |

44 |

8 471 |

1 711,7 |

13,81 |

63,18 |

|

81–99 |

125 |

7 352 |

3 362,2 |

13,09 |

28,31 |

|

100 |

83 |

6 986 |

2 140,8 |

16,89 |

34,77 |

|

Всего |

313 |

7 332 |

8 613,0 |

13,56 |

36,04 |

* Составлено авторами по: Федеральная служба государственной статистики. Сельское хозяйство Волгоградской области, 2007.

связано с высокими темпами инфляции в экономике России, неэквивалентностью товарообмена [6, с. 274]. В среднем по области плата за использование земельной доли составляет 1 т фуражного зерна, 0,5 т сена или соломы, 10 л подсолнечного масла, что в денежном эквиваленте составляет около 4 000 руб. и свидетельствует о необоснованно низком уровне, не отражающем значимости земли как основного средства производства в сельском хозяйстве и национального достояния [2, с. 233]. Арендная плата устанавливается независимо от результатов хозяйствования и не имеет существенных различий от плодородия, формирующего основу ренты и стоимости земли. При изучении влияния рентообразующих факторов на стоимость сельскохозяйственных земель было выявлено, что в среднем по Волгоградской области плодородием почв обусловлено 92,42 % стоимости сельскохозяйственных угодий. Доля влияния технологических свойств и местоположения земельных участков незначительна – 1,3 и 2,1 % соответственно. Наибольшее их влияние на кадастровую стоимость наблюдается в условиях мелкоконтурности, уклона, изрезанного рельефа полей, при низком плодородии почв. Поэтому целесообразным видится разработка арендных платежей на рентной основе в зависимости от балла бонитета угодий [2, с. 235].

При переходе на рентную основу расчета арендной платы возникает непростой вопрос о том, какую часть ренты необходимо изымать у арендаторов, работающих в относительно лучших условиях производства.

В экономической литературе высказываются разные точки зрения. Одна группа авторов считает, что следует полностью изымать дифференциальную ренту в обеих формах [5, с. 19]. Другая предлагает дифференциальную ренту I передавать обществу в форме земельного налога, тогда как часть дифференциальной ренты II следует оставлять для стимулирования сельскохозяйственного производства арендатору, что подтверждается представленной выше оценкой эффективности землепользования на основе нормативно-ресурсного метода [1, с. 45]. Этой точки зрения придерживаются и авторы данной работы. Такая позиция обусловлена, в частности, тем, что дифференциальная рента II почти всегда является следствием дифференциальной ренты I, кроме того, весьма трудно количественно их разграничить. В то же время арендаторам следует оставлять дополнительный доход, который они получают благода-

I I Общая земельная площадь;

Арендованная площадь;

Число крестьянских (фермерских) хозяйств

Рис. 3. Изменение правового режима землепользования в зависимости от размера крестьянских (фермерских) хозяйств *

ря лучшей организации производства (организационно-хозяйственный доход), поскольку он зависит от их собственных усилий, его перераспределение ущемляет их законные экономические интересы. В арендную плату также должна быть включена и абсолютная рента, поскольку земельный собственник должен заплатить земельный налог за право монопольного хозяйствования на земле, являющейся национальным достоянием. В связи с этим арендная плата тесно связана с земельным налогом и не может быть меньше его. Этот принцип предлагается реализовать в разработке арендных платежей за сельскохозяйственные земли, рассчитанных на основе кадастровой стоимости земли.

Согласно Методическим рекомендациям по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения расчетный рентный доход и кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий рассчитываются на основании интегральных показателей по плодородию, технологическим свойствам, местоположению, и базовых оценочных нормативов продуктивности, и затрат на использование сельскохозяйственных угодий. Предпринята попытка выделить только дифференциальную ренту I. Однако в расчетах используются данные о фактических затратах, которые отражают сложившийся уровень интенсификации производства. Поэтому часть дифференциальной ренты II также попадает в расчет. В условиях нестабильности экономики и непривлекательности агробизнеса для стимулирования сельхозтоваропроизводителей, работающих на худших землях, следует арендную ставку установить на уровне суммы земельного налога и ссудного процента, так как земля рассматривается нами как капитал. При этом не исключается возможность компенсирования 2/3 ставки ссудного процента за счет бюджетов различных уровней так, как это делается по условиям кредитования товаропроизводителей. Это позволит вовлечь в сельскохозяйственный оборот ранее не используемые земли худшего качества. Для более продуктивных земель разработать дифференцированную шкалу в зависимости от плодородия земель в целях изъятия дифференциальной ренты.

Таким образом, аренда как преобладающая форма землепользования на современном этапе может быть реализована в полной мере при использовании научно обоснованных подходов к расчету арендной платы.

Список литературы Аренда в региональной системе сельскохозяйственного землепользования

- Буздалов, И. Н. Аграрная теория: концептуальные основы, исторические тенденции, современные представления/РАСН, Всерос. ин-т агр. проблем и информатики им. А.А. Никонова; И. Н. Буздалов. -М.: Academia, 2005. -344 с.

- Дугина, Т. А. Влияние рентообразующих факторов на стоимость сельскохозяйственных угодий/Т. А. Дугина//Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. молодых исслед. «Наука и молодежь: новые идеи и решения». Ч. 1: Экономика и право. -Волгоград: ИПК «Нива», 2008. -С. 233-236.

- Кашинская, Е. Н. Состояние и перспективы развития землепользования/Е. Н. Кашинская, Т. А. Дугина//Взамодействие НИУ и социума в решении задач АПК. -М.: Современные тетради, 2007. -С. 90-92.

- Носов, С. И. Земельно-оценочные показатели в системе управления сельскохозяйственным землепользованием/С. И. Носов//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -2005. -№ 4. -С. 23-25.

- Сагайдак, А. Э. Как рассчитать арендную плату за землю/А. Э. Сагайдак. -М.: Агропромиздат, 1990. -47 с.

- Шепитько, Р. С. Реализация экономических интересов субъектов аграрной сферы в воспроизводственном процессе: монография/Р. С. Шепитько/под общ. ред. И. М. Шабуниной. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. -С. 270-278.