Аргиллитовые артефакты как источник информации о связях населения бассейна Витима в эпоху финального плейстоцена - среднего голоцена

Автор: Тетенькин А.В., Ветров В.М., Демонтерова Е.И., Пашкова Г.В., Канева Е.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты рентгенофлуоресцентного и рентгеноструктурного исследования артефактов из аргиллита с местонахождений Коврижка I в нижнем течении Витима и Усть-Каренга XVI в верхнем. Комплекс культурного горизонта 2 Коврижки I относится ко времени ок. 6 тыс. л.н. и принадлежит кругу бескерамических культур микропластинчатого облика. Две ритуальные ямы Усть-Каренги XVI датируются 7-6 тыс. л.н., приходятся на поздний этапусть-каренгской неолитической культуры. В них были скопления артефактов из темно-коричневого аргиллита, включающие призматические нуклеусы, пластины, вкладыши и концевые скребки из пластин. На обоих памятниках в разные годы найдены морфологически идентичные концевые скребки на крупных пластинчатых сколах из коричневого аргиллита. Химический анализ субстрата показывал идентичность образцов с обоих пунктов, что рассматривается как свидетельство коммуникативных связей древнего населения. Расстояние между Усть-Каренгой XVI и Коврижкой I по реке составляет ок. 700 км. В археологии севера Байкальской Сибири связь столь удаленных друг от друга объектов выявлена впервые. Ранее установлено, что предмет из вулканической пемзы, найденный в Усть-Каренге XVI, был доставлен с Удоканского вулканического поля. Оттуда же происходит кусок вулканической пемзы из культурного горизонта 3 Коврижки III. Это рассматривается как свидетельство эксплуатации одних и тех же источников сырья разными группами населения в течение длительного периода. В приведенном в статье обзоре указаны различия в археологической картине первой половины голоцена на нижнем и верхнем Витиме, на основе чего авторы склоняются больше в сторону предположения об отдельных контактах, чем о наличии единой группы населения, обитавшей в пределах Усть-Каренги - Коврижки.

Мобильность населения, древние коммуникации, рентгеноструктурный анализ, витим, финальный плейстоцен, ранний и средний голоцен, коврижка, усть-каренга

Короткий адрес: https://sciup.org/145145868

IDR: 145145868 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.016-024

Текст научной статьи Аргиллитовые артефакты как источник информации о связях населения бассейна Витима в эпоху финального плейстоцена - среднего голоцена

Общей тенденцией в стремлении расширить познавательные возможности археологии является привлечение методов естественных наук. При идентификации каменного сырья используются различные методы анализа вещества, например, минералого-петрографический и рентгеновские. Ведутся работы по изучению источников и составов различных литоресурсов: обсидиана [Glascock, Braswell, Cobean, 1998; Kimura, 1998; Вулканические стекла…, 2000; Reuther et al., 2011], порцелланита [Mandal et al., 1997], аргиллита [Didier, 1975] и др. На основе полученных результатов строятся модели транспортировки и использования каменного сырья в общей системе древних технологий производства и жизнеобеспечения [Кулик, Шуньков, 2000; Кулик, Маркин, 2003; Дороничева, 2013; Деревянко и др., 2015].

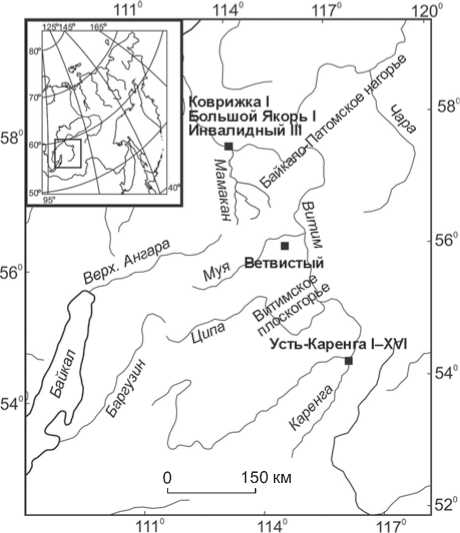

Данное исследование продолжает многолетние работы по изучению состава экзотических пород каменного сырья с археологических объектов в бассейне Витима, одного из крупнейших притоков средней Лены (рис. 1) [Инешин, Ревенко, Секерин, 1998; Ветров и др., 2000; Алексеев и др., 2006; Демонтерова и др., 2014]. В 1974–1976 гг. в верхнем течении Витима, в устье р. Ка-ренги, иркутские археологи М.П. Аксенов и В.М. Ветров обнаружили и с тех пор исследовали группу археологических местонахождений Усть-Каренга I–XVI [Аксенов и др., 2000]. С открытием в 1985 г. Е.М. Инешиным и В.М. Ветровым стоянки Большой Якорь I началось изучение нижнего течения Витима (Бодайбинский р-н Иркутской обл.). В районе устья р. Мамакан в разные годы были открыты памятники каменного века Инвалидный III, Мамакан VI, Коврижка I–V, этот участок долины получил обозначение «Мамаканский геоархеологический район» [Белоусов и др., 2002]. В течение последующих десятилетий на основе изучения прежде всего усть-каренгских и мамаканских местонахождений для верхнего и нижнего Витима были выстроены культурно-хронологические модели, характеризующие оба района в финале плейстоцена, раннем и среднем голоцене [Ветров, 1992, 1997; Инешин, Тетенькин, 2010, с. 209–213; Тетенькин, 2011]. Одним из направлений исследований в археологии бассейна Витима стало выявление территориальных связей

Рис. 1. Расположение археологических местонахождений с аргиллитовыми артефактами в долине р. Витим.

древнего населения [Инешин, Тетенькин, 2011; Демон-терова и др., 2014].

Данная работа посвящена изучению артефактов из темно-коричневого аргиллита со стоянок Коврижка I на нижнем Витиме и Усть-Каренга XVI на верхнем. Для их комплексной идентификации и сопоставления между собой привлечены рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный методы.

Материалы и методы

Группа местонахождений Усть-Каренга I–XVI находится на правом берегу верхнего Витима, в районе устья р. Каренги (рис. 1). В 1979 г. в пункте Усть-Каренга XVI В.М. Ветров обнаружил две ямы размерами 1,25 × 0,75 м и 0,70 × 0,47 м, глубиной до 1,0 м, на дне которых компактно лежали артефакты. Ямы расположены в 2 м друг от друга на песчаной релке с отметкой 25 м над уровнем реки. Их донья оказались засыпанными охрой, поэтому эти объекты определены как ритуальные [Ветров, 2008а]. Свыше 90 % всех артефактов, найденных в ямах, изготовлены из темно-коричневого аргиллита. Нигде более на местонахождениях Усть-Каренга I–XVI аргиллит такого цвета, качества и химического состава не встречен. Лишь в горизонте 7 Усть-Каренги XII обнаружено несколько аргиллитовых артефактов, но они немного отличаются по химическому составу и цвету.

Коллекция из ритуальных ям насчитывает 311 экз. (60 из 1-й и 251 из 2-й). Типологически аргиллитовые изделия представлены призматическими нуклеусами, соразмерными с их негативами пластинками, крупными пластинами и концевыми скребками из таких пластин, ретушированными пластинками-вкладышами, комбинированными орудиями [Там же]. Кроме них, найдены «утюжок» из вулканической пемзы и шлифованный ромбовидный артефакт из графитита.

Исходя из того, что заплечики обеих ям прослежены из слоя с фрагментами погребенной почвы, отно-

сящейся к атлантическому оптимуму, ямы датированы в интервале 7–6 тыс. л.н. На это время в верховьях Витима приходится поздняя стадия усть-каренгской неолитической культуры. Материал из ям не совсем типичен для нее: нет усть-каренгской керамики, клиновидных нуклеусов и трансверсальных резцов. Вместе с тем призматические нуклеусы вполне традиционны для среднего и позднего этапов этой культуры.

Визуально аналогичные по материалу и морфологии артефактам из ритуальных ям Усть-Каренги XVI аргиллитовые изделия были найдены на Коврижке I (рис. 2). Это сходство концевых скребков из пластинчатых сколов отмечалось во всех публикациях, затрагивающих археологические материалы данной стоянки [Тетенькин, 1999, 2000, 2010]. Она расположена в нижнем течении Витима, на правом берегу, в 4 км ниже устья р. Мамакан (см. рис. 1). Культурные остатки залегали на глубине 1,7 м в толще 9–11-метровой террасы в подошве склоновых субаэральных отложений, перекрывающих пойменный аллювий. В культуросодержащем горизонте 2 выявлен растащенный склоном, разбитый криогенезом углистый прослой, по образцам из которого получены две радиоуглеродные даты – 6 095 ± 135 (СОАН-4245) и 5 945 ± ± 90 л.н. (СОАН-4545). В 1997–2001 гг. А.В. Тетенькиным в нем были найдены пять предметов из темно-коричневого аргиллита: три скребка, пластинка и медиальный сегмент крупного трехгранного в сечении пластинчатого скола. Все скребки концевые, изготовленные из крупных пластин, причем два из них из одного переломленного пополам большого пластинчатого скола длиной 6,1 см (рис. 2, 4–6 ). Помимо аргиллитовых артефактов в коллекции из этого горизонта есть скребок и пластинки из кремня, два одинарных продольных скребла из скола порфирита и гальки конгломерата, комбинированное нуклевидно-долото-видное орудие из порфирита.

Два скребка из аналогичного аргиллита, но морфологически отличные, были найдены в культурном горизонте 6 стоянки Коврижка IV, расположенной на той же террасе, что и Коврижка I, на удалении 60 м [Тетенькин, Анри, Клементьев, 2017]. Радиоуглеродный возраст этого комплекса составляет ок. 15,7 тыс. лет. Его орудийный набор характеризуется как финальнопалеолитический по наличию клиновидных нуклеусов из бифасов, комбинированных, многолезвийных скребел, скребков из отщепов, отще-

Рис. 2. Изделия из аргиллита.

1–3 – Усть-Каренга XVI; 4–6 – Коврижка I, культурный горизонт 2.

пов с краевой нерегулярной ретушью, резцов и долотовидных орудий из сколов и отщепов кварца (горного хрусталя и раухтопаза).

Сравнение каменного сырья, использованного для изготовления артефактов с разных стоянок, осуществлялось посредством неразрушающих методов определения вещественного состава. Химический анализ проводился на рентгенофлуоресцентном волнодисперсионном спектрометре S8 TIGER (изготовитель Bruker AXS GmbH, Германия), оснащенном пакетом программного обеспечения SPECTRAplus*. Содержания основных оксидов и некоторых микроэлементов установлены с помощью программы QUANT EXPRESS, которая позволяет проводить приближенно-количественный рентгенофлуоресцентный анализ образцов разного состава на основе способа фундаментальных параметров. Артефакты снимались с двух сторон.

Рентгенографический фазовый анализ образцов, позволяющий определять минеральный состав, выполнен на дифрактометре Bruker D8 Advance, который оснащен позиционно-чувствительным детектором VANTEC-1 (автоматический сбор данных, Cu Kα -излучение, режим работы трубки 40 кВ и 40 мкА; шаг сканирования 0,02 °29, скорость -1 шаг/с**. Дальнейшая обработка полученных результатов производилась с помощью пакета программных средств DIFFRACplus (Eva).

Результаты аналитических исследований аргиллитов

Данные о минеральном и химическом составе получены для артефактов, изготовленных из коричневого аргиллита, с местонахождений Усть-Каренга XII (культурный горизонт 7, ок. 12–11 тыс. л.н.) и XVI (7–6 тыс. л.н.) в верхнем течении Витима, Коврижка I (культурный горизонт 2, ок. 6 тыс. л.н.) и IV (культурный горизонт 6, ок. 15,7 тыс. л.н.) в нижнем (табл. 1). На рис. 3 видно, что существуют две группы аргиллитов с местонахождений Усть-Каренга XII и XVI, различающиеся по химическому составу. Первая, из горизонта 7 Усть-Каренги XII, характеризуется более кремнистым (SiO2 – 77–85 мас.%), менее магнезиальным (MgO – 0,18–0,36 мас.%), железистым (Fe2O3 – 0,55–1,50 мас.%) и натровым (Na2O – 0,50–0,93 мас.%) составом; вторая, из ритуальных ям Усть-Каренги XVI, – более магнезиальным (MgO – 0,40–0,58 мас.%), зна-

|

ГО О |

СО О О О О ^ to 9- со ш со 4 СО - со о о о" aS о" aS aS to 4 о" g соо с> о oooocom oR со" о" о" см о со см со о" о" Ч g о о со о" Ч Ч Ч ср о о со о о" о" о" о" о" о о о о о g |

|

О ф1 |

СО Ю СО т- О 1^ R 9- СО СО CM to т- Ч о со со ю " - - - V- V- ■ Ч ^ о 4 Ч УЧЧЧ^сочсо to" to to" ^ СО Ч ю СО Ю CM CO CM to CM CM co" T-" Ч о T-" со" ^ |

|

о 1 |

CO CM g О V V V °- о v о о 9 й у у v v 9 о" о о 9 °- V °- °- Ы « , о ОО - О о о о- |

|

о |

4 О т СО b~ СО т- V- СМ V- to £ СО 9 О О О О О 9 9 9 g- о ° о 9 ^ § 9 § о о ° о Ч - Ч R R ч со о о о о о о" |

|

о СП О |

О О СО 4 О СО й 4 CM СМ 9- 4 to о ^. 9 9 9" 9" 9" 9" ° И 9" о ° ° ° § 2 g % Я ° ° Я 9 О О О О О ° о" |

|

О |

9- 4 О СО О ^ m о со т- о со to ч О со со 4 < to rn to" со to 4 Ч со s to Ч RRRRcMco4h-со" < Ч to s ю со to со р ш со to Ч R °.. ш R-ч ^ ю" ч to" ч ч |

|

о |

Г- О СО О О Oto to со cn to со ^ 9 Я ” S 9" 9" 9" ” g 9" о о" о" о" Я 9 о 2 о °" °" ^ 9 о" о" о" о" о" о" о" |

|

о СО |

со ^ to h- со to to r- cn to co о Я ” 9 9 9 9 9 Si $ 9" o’ o' o' o' $ 9 g 9 9 o' o' gj in о о" о" о" о" о" о" |

|

о CL |

СО Г- СО СО Г- СО о со сч to to cxj 9 9 fc 9" 9" 9" 9" 9" 9 Я 9" о" гп гп гп т— СО О) , О) о" о" о" о" о" о" о" |

|

о (У) |

in in ЧГ см см со g co^ r-cor-co^CN 9- со К S й Ч Ч Ч Ч ч °" о" со R со" R Ч Ч to" 03 00 to" 9- СО СО СО СО ^ К |

|

о 5 |

а> о о а> ч to c^J ч со ч о со R гп г- CN со < < со" < со СО С) V- О СО т— т— ^* со Ч to СО г\1 ' СО СО СО Q Ч U U " R Ч о" ЧЧ- Ч ^ со" |

|

о 2 |

CXJ СО CXJ О Ч Oto Ч ^ см СО CN ч R to т- О з (—з л—з /—з СО CXJ з ms м RRRRcocoRo ° ° ° R см со со см ° а 4 g 0" 0" 0" 0" 0" 0" Q |

|

о го Z |

4 со со со to 9- 9- 0 со со to см со о см Ч RRRR4cmR4 n n to О со 4 О т- От- to to со со s ю ю ч to R 0" 0" 0" 0" R |

|

| §Л о ю Т О |

»:■ Я _ М СОЮ^СМ 1 ^I ^9 -^ СМ со М- Т Т 1 1 СМ см1 СО со |

|

Ф о х Ф р 1— о ф 2 |

—г —" го 2 х х i см > Ч 2 $ s § s н 8.5 % ° % ™ ° 3 СП CL CL CL _D CL 9 О *- О CL О 1- О °- 99 99 > > |

Список литературы Аргиллитовые артефакты как источник информации о связях населения бассейна Витима в эпоху финального плейстоцена - среднего голоцена

- Аксенов М.П., Ветров В.М., Инешин Е.М., Тетенькин А. В. История и некоторые результаты археологических исследований в бассейне р. Витим (Витимское плоскогорье и Байкало-Патомское нагорье) // Байкальская Сибирь в древности. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2000. -Вып. 2, ч. 1. - С. 4-35.

- Алексеев А.Н., Ветров В.М., Дьяконов В.М., Секерин А.П., Тетенькин А.В. Витимский нефрит в археологии Восточной Сибири // Изв. Лаборатории древних технологий. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 2006. -Вып. 4. - С. 74-79.

- Белоусов В.М., Инешин Е.М., Сулержицкий Л.Д., Тетенькин А.В. Модель формирования рельефа Мамаканского геоархеологического субрайона // Археологическое наследие Байкальской Сибири: изучение, охрана и использование. - Иркутск; Ин-т географии СО РАН, 2002. -Вып. 2. - С. 21-42.

- Ветров В.М. Каменный век Верхнего Витима: автореф. дис.. канд. ист. наук. - Новосибирск, 1992. - 17 с.

- Ветров В.М. Резцы и нуклеусы усть-каренгской археологической культуры // Байкальская Сибирь в древности. -Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 1995. - С. 30-45.