Архаизирующая и классицизирующая тенденции русского провинциального портрета

Бесплатный доступ

Статья посвящена художественным особенностям одного из ярких явлений отечественной живописи XVIII - XIX вв. - русскому провинциальному портрету. Целью исследования является выявление тенденций его развития, что способствует определению роли и места провинциального портрета в истории русского искусства. Опираясь на историко-культурный, формально-стилевой и иконографический методы анализа провинциальной живописи, а также на результаты реставрационных и технико-технологических исследований, мы предлагаем выделить две тенденции провинциального портрета: архаизирующую и классицизирующую. Архаизирующая тенденция опирается на иконописно-парсунную традицию, которая связана с системой провинциального художественного обучения, распространенного со второй половины XVIII в. Тем не менее, архаизирующая тенденция продолжает существование и в XIX в., развиваясь параллельно со вторым течением - классицизирующей тенденцией провинциального портрета. Эта тенденция ориентирована на столичное искусство, прежде всего - на классицизм, однако она улавливает различные стилевые направления, существовавшие на фоне классицизма, примеряя и адаптируя новейшие течения в провинциальной среде. Классицизирующая тенденция получает мощное развитие в первой половине - середине XIX в., что связано с просветительской деятельностью художников академической школы.

Провинциальный портрет, русская живопись, художественный примитив

Короткий адрес: https://sciup.org/147242654

IDR: 147242654 | УДК: 74.01/.09 | DOI: 10.14529/ssh240104

Текст научной статьи Архаизирующая и классицизирующая тенденции русского провинциального портрета

Художественное своеобразие произведений русского провинциального портрета как феномена так называемой «третьей культуры» [1] следует рассматривать в контексте влияния двух традиций: столичной академической и народной, нашедших особое выражение в культурной среде провинциального города. На стыке этих культур, обозначая переход к эпохе Нового времени, находится провинциальный портрет – явление отечественного искусства, стойко сохранявшее свои черты на протяжении целого столетия – со второй пол. XVIII – по середину XIX в. Целый ряд провинциальных живописцев прочно вошел в историю отечественного искусства как «малые мастера» [2]: Григорий Сорока (1823–1864), Г. С. Островский (1756–1814), Н. Д. Мыльников (1797–1842), А. Ф. Крылов (1805/ 1807–1867), Павел Колендас (1820–?), И. В. Тарханов (1780–1848) и др. Их произведения находятся в крупнейших отечественных музеях и галереях: Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Тверской картинной галерее, Государственном Историческом музее и многих других.

Художественное образование имело в провинции свои особенности, которые мы подробно проанализировали, выделив два подхода к обучению, которые наши отражение в специфике художественного образа провинциального портрета [3]. Продолжая исследование в данном направлении, мы предлагаем на основе анализа специфики про- винциальной художественной подготовки выделить две основные тенденции – линии развития провинциального портрета.

Первая из них – архаизация, направленная на сохранение и передачу допетровских традиций и культуры. Она проявляется в использовании старинных техник и материалов, а также в отказе от современных художественных приемов и мотивов. Архаизирующая тенденция прочно связана с системой ученичества Оружейной палаты, преемственная традиция которой сложилась в провинции в период 1750–1800-х гг. и заключалась в универсальности художественного творчества: художник писал иконы, работал в иконописных артелях, создавал декоративные росписи, а также писал портреты. Все это нашло отражение в формировании специфической техники живописи, активно обращавшейся к достижениям иконописи и парсуны [4]. Однако в конце XVIII в. в самобытных галереях дворянских усадеб и городского чиновничества стали просматриваться попытки обращения провинциальной живописи к столичному классицизму. По этой причине вторая тенденция – это классициза-ция. Расцвет классицизирующей тенденции провинциального портрета приходится на 1810–1850-е гг. вследствие укрепления культурных связей столицы и провинции, именно в этот период в провинции появляются частные художественные школы, система обучения которых была ориентирована на Императорскую Академию художеств.

Обзор литературы

Существует несколько вариантов классификации провинциального портрета. Первая из них основывалась на сословном принципе (М. Д. Приселков [5]). Затем провинциальный портрет стал рассматриваться в русле художественного примитива, противопоставляя его академическому искусству (В. Н. Прокофьев [1], А. В. Лебедев [6], и др.). Внутри этой системы А. В. Лебедев предложил выделить портретную линию – «социальноэтический примитив» [7]. Вслед за Лебедевым О. В. Александрова рассмотрела «портретные жанры примитива», выделив «дворянский усадебный», «старообрядческий», а также «женский костюмный портреты» [8].

На наш взгляд, существующая классификация имеет значительные недостатки. Понятие «художественный примитив» включает слишком широкий круг понятий, т. к. на наш взгляд, не все произведения провинциального портрета относятся к примитиву. Сословная типология, к сожалению, не видит формально-стилевых особенностей провинциального портрета, отличающихся от стиля академической традиции. По этой причине мы предлагаем новую типологию русского провинциального портрета.

Методы исследования

В процессе исследования был использован комплекс историко-культурного, формально-стилевого, иконографического методов, а также результаты собственных технико-технологических и реставрационных исследований провинциальных портретов из собрания Музея Строгановского университета.

Результаты и дискуссия

Размышляя о путях развития русской портретной живописи, О. С. Евангулова предложила понятие «архаизирующая линия» [9], которое, на наш взгляд, характеризует явление провинциального портрета, обозначая его положение в истории развития отечественного искусства.

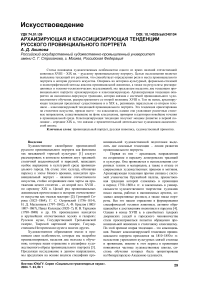

По этой причине первая выделяемая нами тенденция развития провинциального портрета – архаизирующая. Рассматривая особенности художественной подготовки в русской провинции [3], мы приходим к выводу, что русская парсуна и иконопись оказали значительное влияние на архаизирующий портрет. Прежде всего это выражается в специфической технике живописи, а также в особенностях художественного образа: в контрасте между объемной карнацией и плоскостной интерпретацией фигуры. В таких портретах часто отсутствует световоздушное пространство, и модель, как правило, окружена темным плоским фоном. Применяется кулисный принцип перспективы – кисти рук, элементы костюма и атрибуты не дают пространственной глубины и выглядят словно наложенными друг на друга, как плоские театральные кулисы.

«Портрет женщины в красной рубахе, высоком жемчужном головном уборе и фате» (XVIII в. музей РГХПУ (рис. 1)) является характерным примером данного типа портрета. Живописец предпочитает простой фронтальный разворот фигуры, избегая ракурсов.

Во время реставрации нами был проведен целый ряд исследований этого произведения, включающий оптические и физико-химические методы, в результате которых мы пришли к выводу, что в покровный лак была добавлена олифа [3, с. 64]. В 1750–1800-е гг. провинциальные художники зачастую состояли в иконописных артелях, что отражалось на технике живописи.

Так, например, в рассматриваемом портрете активно используются приемы иконописи: метод постепенного набирания тона от темного к светлому посредством техники «плавей» – нанесения нового красочного слоя поверх свежего слоя масла, благодаря чему края мазка становятся нечеткими и растушеванными.

Таким образом, «Портрет женщины в красной рубахе, высоком жемчужном головном уборе и фате» отражает влияние иконописного обучения на художественный образ произведения и является ярким примером архаизирующей тенденции провинциального портрета.

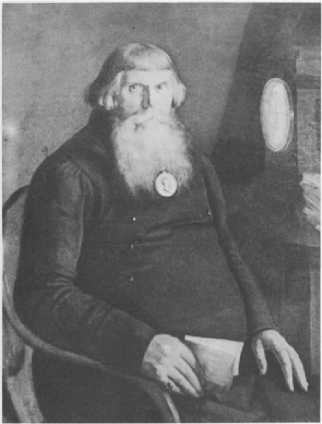

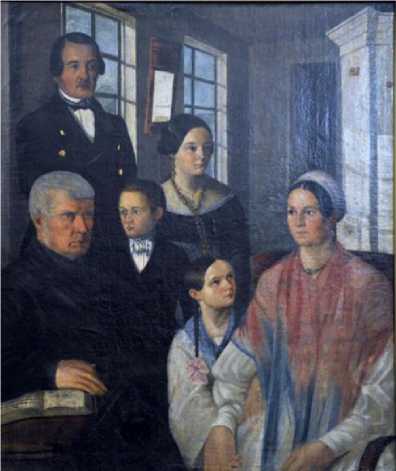

Классицизирующая тенденция провинциального портрета в какой-то мере согласуется с магистральной линией развития отечественной живописи XIX в., включившей в себя черты различных направлений, существовавших внутри классицизма, адаптированных под вкусы провинциального заказчика. Следует отметить, что большинство таких портретов ориентированы именно на классицизм и лишь в некоторых из них проявляются другие стилевые тенденции, что ясно прослеживается на портретах купеческой четы Басниных (1821 г., М. А. Васильев (рис. 2 и 3)) с типичным для романтизма пейзажным фоном, который, однако, в ряде случаев, контрастирует с крайним натурализмом и даже некоторой нелепой растерянностью выражения лица модели («Портрет сибирской купчихи», 1810-е гг. (рис. 4)). Все перечисленное свидетельствует лишь о поверхностном, формальном подражании романтизму в провинциальном портрете.

Влияние классицизма можно отметить в подавляющем числе провинциальных портретов. Так, типичная для классицизма композиция поясного портрета с включением жеста рук обнаруживает себя в целом ряде произведений, среди которых произведение известного провинциального живописца Григория Сороки (1823–1864), обучавшегося в школе А. Г. Венецианова [10], – «Портрет Л. Н. Милюковой» (Г. В. Сорока, 1840-е гг. (рис. 5)), парных портретах купеческой четы кисти А. Чижова (1 четв. XIX в. (рис. 6 и 7)), парных портретах Ф. Ф. Гундорева и А. М. Гун- доревой (2 пол. XVIII в. (рис. 8 и 9)), парных портретах ржевской купеческой четы Образцовых (неизвестный художник. XIX в. Государственная Третьяковская галерея. Инв. № 9273 и Инв. № 9274).

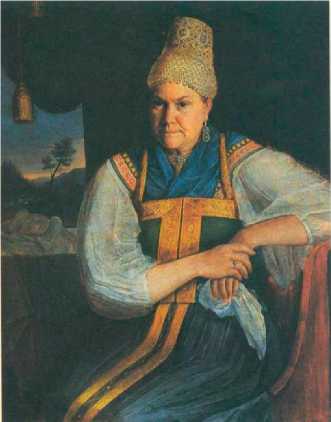

Целый ряд групповых семейных портретов также транслирует влияние классицизма в провинциальном портрете, к их числу относятся: «Портрет семьи Косиных за чаепитием» (Кучиков, 1840-е гг. Холст, масло. 60х71,5 см. Государственный исторический музей. Инв. № ИI 5600), «Семейный портрет Сазоновых» (Первая половина XIX в. Холст, масло. 61,5х70,5 см. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Инв. № Ж-3356), «Московская семья» (Г. В. Сорока, 1840-е гг. (рис. 10)), «Семейный портрет» (середина XIX в. (рис. 11)) и др.

Следует отметить технико-технологические особенности провинциального портрета. Так, классицизирующий провинциальный портрет использует своеобразный живописный инструментарий, выработанный еще мастерами парсунной живописи Оружейной палаты Московского Кремля. Наши реставрационные исследования портретов из коллекции музея РГХПУ показывают, что покровный слой этих произведений состоит из масляно-смоляного лака. Во время реставрации потемневший лак не утончался традиционными для реставрации масляной живописи составами. С подобной проблемой сталкивался С. Ямщиков в 1970-е гг. Он сообщал, что во время реставрации 16 портретов Григория Островского (1756–1814) самым сложным процессом было удаление лака и записей, так как самые сильные растворители, используемые в реставрации картин, не действовали на потемневший слой лака. В итоге было решено снять лак с помощью скальпеля «по-сухому», без применения растворителей [11].

Мы можем сделать вывод, что использование масляно-смоляного лака является закономерным для провинциального портрета, имеющего глубокие связи с народным декоративным искусством, применявшим олифу в качестве покровного слоя.

Важно отметить, что обе тенденции провинциального портрета охватывают различные сословия. Так, например, архаизирующий портрет обращается к образам духовенства, зажиточного крестьянства и иногда купечества. Классицизирую-щий портрет, как правило, представляет дворянство, купечество и других представителей прогрессивного городского населения. Множество дворянских портретов, относящихся к классицизи-рующей тенденции, были созданы городскими или крепостными художниками. Например, пермский художник С. П. Юшков (1821–1865) – крепостной графов Строгановых, – работая в разных стилях, создавал портреты в классицизирующей манере, в их числе «Портрет Сергея Григорьевича Строга- нова, военного и государственного деятеля» (1853 г. (рис. 12)) и «Портрет Таисии Петровны Серебен-никовой, дочери ильинского священника» (1850 г. (рис. 13)).

С другой стороны, им же созданы совершенно иные, архаизированные портреты, полностью исключающие иллюзию воздушного пространства: парные портреты четы Шариных, оброчных крестьян графов Строгановых (1850-е гг. (рис. 14 и 15)). Шарины, несмотря на финансовую состоятельность, оставались лично несвободными, по этой причине не могли вступить в гильдию купцов [12], однако всеми силами стремились подражать этому сословию. Архаизация этих портретов объясняется, на наш взгляд, особенностями заказчика, представлявшего замкнутое, консервативное сословие, наиболее усердно хранящее традиции [13]. Эти парные портреты лишены какой-либо идеализации образа, модели обособлены друг от друга, сдержанны и подчеркнуто статичны, как и многие другие портреты зажиточных крестьян, представляют архаизирующую тенденцию провинциального портрета.

Однако не стоит предполагать, что архаизирующая линия провинциального портрета ограничивается рамками XVIII в. – подобные произведения продолжали создаваться на протяжении следующего столетия, отражая потребность провинциального сообщества в незыблемых и неизменных традициях. Об этой черте провинциальной культуры сообщает И. С. Аксаков. В 1850 г. он писал: «Я вообще замечаю, по крайней мере, здесь, в Ярославской губернии: чем старее город, тем менее предприимчивости и деятельности в жителях. Например, Ростов: почти все богачи в нем – приписные из крестьян; зато проживая в Ростове они ведут торговлю с Хивой, Персией, Китаем, Сибирью и торгуют постоянно вне Ростова…» [14].

В связи с этим рассмотрим парные портреты ростовских купцов – братьев Королевых (1883 (рис. 16 и 17)), известных меценатов, пожизненных попечителей Ростовского Музея Церковных Ценностей [15]. Их портреты, очевидно написанные разными мастерами, наглядно представляют контраст архаизирующей и классицизирующей тенденций. Так, «Портрет ростовского и томского купца Всеволода Ивановича Королева» (1883 (рис. 16)) может быть отнесен к классицизирую-щей тенденции, в то время как «Портрет ростовского и томского купца Евграфа Ивановича Королева» (1883 (рис. 17)) обнаруживает черты архаизации.

Созданные в эпоху, когда провинциальный портрет становится пережитком прошлого, эти произведения отражают сложный процесс взаимодействия традиции и новаторских тенденций в провинциальной художественной культуре.

Рис. 1. Неизвестный художник. Портрет женщины в красной рубахе, высоком жемчужном головном уборе и фате. Конец XVIII в. Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства РГХПУ им. С. Г. Строганова. Инв. № 1153 Fig. 1. Unknown artist. Portrait of a woman in a red shirt, a high pearl headdress and a veil. The end of the XVIII century.

Museum of Decorative, Applied and Industrial Art of the Stroganov University. Inv. № 11

Рис. 2. М. А. Васильев (1784 – после 1839).

Портрет Василия Николаевича Баснина. 1821 г.

Холст, масло. 76х60 см. Государственный исторический музей. Инв. № И I 5589 Fig. 2. M. A. Vasiliev (1784 – after 1839).

Portrait of Vasily Nikolaevich Basnin. 1821.

Oil on canvas. 76 x 60 cm. The State Historical

Museum. Inv. № И I 5589

Рис. 3. М. А. Васильев (1784 – после 1839). Портрет Елизаветы Осиповны Басниной, урожденной Портновой. 1821 г. Холст, масло. 75,5х60 см. Государственный исторический музей. Инв. № И I 5594

Fig. 3. M. A. Vasiliev (1784 – after 1839).

Portrait of Elizaveta Osipovna Basnina, nee Portnova. 1821. Oil on canvas. 75.5 x 60 cm.

The State Historical Museum. Inv. № И I 5594

Рис. 4. Неизвестный художник. Портрет сибирской купчихи. 1810-е гг. Холст, масло. 106х85 см. Государственный исторический музей. Инв. № И I 5597

Fig. 4. Unknown artist. Portrait of a Siberian merchant’s wife. 1810s. Oil on canvas. 106 x

85 cm. The State Historical Museum.

Inv. № И I 5597

Рис. 5. Г. В. Сорока (1823–1864). Портрет Л. Н. Милюковой. 1840-е гг. Холст, масло. 44,5х33,5 см.

Государственный Эрмитаж. Инв. № ЭРЖ–1786

Fig. 5. G. V. Soroka (1823–1864). Portrait of L. N. Milyukova. 1840s. Oil on canvas. 44.5 x 33.5 cm.

The State Hermitage Museum. Inv. № ЭРЖ–1786

Рис. 7. А. Чижов. Портрет неизвестной купчихи.

Первая четверть XIX в. Одесский художественный музей Fig. 7. A. Chizhov. Portrait of an unknown merchant’s wife.

The first quarter of the XIX century. Odessa Art Museum

Рис 6. А. Чижов. Портрет купца с жалованной грамотой Александра I. Первая четверть XIX в. Одесский художественный музей

Fig. 6. A. Chizhov. Portrait of a merchant with a letter of commendation from Alexander I. The first quarter of the XIX century. Odessa Art Museum

Рис. 8. Неизвестный художник. Портрет купца Федора Федоровича Гундорева. Вторая половина XVIII в. Холст, масло. 75х94 см.

Государственная Третьяковская галерея

Fig. 8. Unknown artist. Portrait of the merchant Fyodor Fedorovich Gundorev.

The second half of the XVIII century. Canvas, oil. 75x94 cm.

The State Tretyakov Gallery

Рис. 9. Неизвестный художник. Портрет купчихи Авдотьи Михайловны Гундоревой. Вторая пол. XVIII в. Холст, масло 75х94 см. Государственная Третьяковская галерея Fig. 9. Unknown artist. Portrait of the merchant Avdotya Mikhailovna Gundoreva. The second half of the XVIII century.

Oil on canvas 75x94 cm. The State Tretyakov Gallery

Рис. 10. Г. В. Сорока (1823–1864). Московская семья. 1840-е гг. Холст, масло. 84х95 см. Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова. Инв. № Ж–553 Fig. 10. G. V. Soroka (1823–1864). A Moscow family. 1840s. Oil on canvas. 84х95 cm. Moscow State Art Gallery of the People’s Artist of the USSR Ilya Glazunov. Inv. № Ж–553

Рис. 11. Неизвестный художник. Семейный портрет.

Середина XIX в. Холст, масло. 112х95 см. Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Номер в Госкаталоге: 40673520

Fig. 11. Unknown artist. Family portrait. The middle of the XIX century. Canvas, oil. 112x95 cm.

Nizhny Tagil Museum-reserve «Gornozavodskoy Ural».

Number in the State Catalog: 40673520

Рис. 12. С. П. Юшков (1821–1860). Портрет С. Г. Строганова. 1850-е гг.

Холст, масло. 68х56 см. Государственный Исторический музей.

Инв. № И I 1101

Fig. 12. S. P. Yushkov (1821–1860). Portrait of S. G. Stroganov. 1850s.

Oil on canvas. 68x56 cm. The State Historical Museum. Inv. № И I 1101

Рис. 13. С. П. Юшков (1821–1860). Портрет Таисии Петровны Серебенниковой, дочери ильинского священника. 1850-е гг.

Холст, масло. 54х40 см. Пермская государственная художественная галерея. Инв. № Ж–1193

Fig. 13. S. P. Yushkov (1821–1860). Portrait of Taisiya Petrovna

Serebennikova, daughter of the Ilyinsky priest. 1850s. Oil on canvas. 54x40 cm. Perm State Art Gallery. Inv. № Ж–1193

Рис. 14. С. П. Юшков (1821–1860). Портрет П. П. Шариной, оброчной крестьянки графов Строгановых. 1850-е гг. Холст, масло. 58х48,5 см. Пермская государственная художественная галерея. Инв. № Ж–146

Fig. 14. S. P. Yushkov (1821–1860). Portrait of P. P. Sharina, a peasant peasant of the Counts Stroganov. 1850s. Oil on canvas. 58x48.5 cm. Perm State Art Gallery.

Inv. № Ж–146

Рис. 15. С. П. Юшков (1821–1860). Портрет И. Я. Шарина, оброчного крепостного графов Строгановых. 1830–1865 гг. Холст, масло. 59х50 см. Пермская государственная художественная галерея. Инв. № Ж–144

Fig. 15. S. P. Yushkov (1821–1860). Portrait of I. Ya. Sharin, a serf of the Counts Stroganov. 1830 – 1865 Canvas, oil. 59x50 cm. Perm State Art Gallery. Inv. № Ж–144

Рис. 16. Винокуров. Портрет ростовского и томского купца Всеволода Ивановича Королева. 1883 г. Холст, масло. Государственный РостовоЯрославский архитектурно-художественный музей-заповедник.

Инв. № Ж–266

Fig. 16. Vinokurov. Portrait of Rostov and Tomsk merchant Vsevolod Ivanovich Korolev. 1883. Oil on canvas. The State Rostov-Yaroslavl Architectural and Art Museum-Reserve. Inv. № Ж–266

Рис. 17. Винокуров. Портрет ростовского и томского купца Евграфа Ивановича Королева. 1883 г. Холст, масло.

Государственный Ростово-Ярославский архитектурнохудожественный музей-заповедник. Инв. № Ж–268 Fig. 17. Vinokurov. Portrait of the Rostov and Tomsk merchant Yevgraf Ivanovich Korolev. 1883. Oil on canvas. The State Rostov-Yaroslavl Architectural and Art Museum-Reserve. Inv. № Ж–268

Выводы

Подводя итог нашему исследованию, мы предлагаем выделить две тенденции русского провинциального портрета: архаизирующую и классицизирующую. Пути развития провинциального изобразительного искусства второй пол. XVIII – середины XIX в. представляют сложный феномен, связанный с адаптацией традиционного феодального общества к реалиям Нового времени. Именно в этот период в русском искусстве появляется яркая форма художественного творчества, имеющая прочные связи с многовековой традиционной культурой – русский провинциальный портрет, чьи художественные достижения привносят особенный колорит в наследие русского искусства.

Список литературы Архаизирующая и классицизирующая тенденции русского провинциального портрета

- Прокофьев, В. П. О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего времени (к проблеме примитива в изобразительных искусствах) / В. П. Прокофьев // Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени. – М.: Наука, 1983. – С. 6–27.

- Евсеева, Е. Д. «Малые» русские портретисты конца XVIII – первой четверти XIX века и проблема работы по частному заказу: автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Е. Д. Евсеева. – М., 2013. – 31 с.

- Акилова, А. Д. Проблема художественного образования и провинциальная живопись второй пол. XVIII – первой пол. XIX в. / А. Д. Акилова, К. Н. Гаврилин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2022. – Т. 22, № 4. – С. 58–68.

- Акилова, А. Д. Образ «Благочестивой цари-цы Марфы Матвеевны» и иконография русского провинциального портрета / А. Д. Акилова, К. Н. Га-врилин // Глобальные вызовы современности и ду-ховный выбор человека: материалы XXXI Между-народных образовательных чтений. – М., 2023. – С. 277–282.

- Купеческий бытовой портрет XVIII–XIX вв. Первая отчетная выставка Историко-Бытового Отдела Русского музея по работе над экспозицией «Труд и капитал накануне революции»: каталог / Автор текста М. Приселков. – Л., 1925.

- Лебедев, А. В. Тщанием и усердием: Примитив в России XVIII – середины XIX века / А. В. Лебедев. – М.: Традиция, 1998. – 247 с.

- Лебедев, А. В. Поэтика провинциального портрета / А. В. Лебедев // История и культура Ростовской земли: тезисы докладов научной конференции. – Ростов, 1991. – С. 52–56.

- Александрова, О. В. Купеческий портрет как жанр русской живописи: дис. ... канд. искусствоведения / О. В. Александрова. – СПб., 2006. – 188 с.

- Евангулова, О. С. Портретная живопись в России второй половины XVIII в. / О. С. Евангу-лова, А. А. Карев. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 196 с.

- Алексеева, Т. В. Художники школы Венецианова / Т. В. Алексеева. – М.: Искусство, 1958. – 322 с.

- Ямщиков, С. В. Русский портрет XVIII–XIX веков в музеях РСФСР / С. В. Ямщиков. – М.: Изобразительное искусство, 1976. – 248 с.

- Казаринова, Н. В. Кисть крепостного живописца / Н. В. Казаринова. – URL: http://prvregion. narod.ru/data/hstpm/kk_zhp.htm (дата обращения: 10.12.2022).

- Касьян, А. А. Региональное мировоззрение (постановка проблемы) / А. А. Касьян // Жизнь провинции как феномен духовности: материалы Международной научной конференции ; под ред. Н. М. Фортунатова. – Нижний Новгород, 2004. – С. 101–104.

- Аксаков, И. С. Письма к родным (1849–1856) / И. С. Аксаков. – URL: https://ru-lib.3dn.ru/ publ/aksakov_ivan_sergeevich_pisma_k_rodnym_1849_1856_stranica_11/1-1-0-2605.

- Колбасова, Т. В. Купеческий портрет из собрания Ростовского музея: каталог / Т. В. Кол-басова // Сообщения Ростовского Музея. Вып. XI. – Ростов, 2000.