Археоботаническая коллекция селища Гнездилово 6 и ее место в контексте синхронных поселений

Автор: Сергеев А.Ю., Морозов А.С., Алтынов Н.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 279, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа археоботанической коллекции поселения второй четверти I тыс. н. э. Гнездилово 6. Культурные растения представлены четырьмя видами злаков – просом обыкновенным, пленчатым ячменем, пшеницей двузернянкой и мягкой пшеницей. Дикорастущие пищевые виды представлены находками скорлупы лесного ореха. Сравнение полученных данных с материалами из трех синхронных поселений бассейнов Оки и Волги показало значительную близость состава основных зерновых культур, однако в их долевых соотношениях наблюдаются некоторые расхождения. Наблюдаемое сходство в некоторых формах и орнаментации керамических сосудов наряду с археоботаническими материалами позволяет выдвинуть предположение о некоторой общности населения обширного региона, по крайней мере, в отдельных аспектах хозяйства и материальной культуры.

Суздальское Ополье, археоботаника, культурные злаки, позднедьяковская культура, рязано-окская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143184813

IDR: 143184813 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.279.228-244

Текст научной статьи Археоботаническая коллекция селища Гнездилово 6 и ее место в контексте синхронных поселений

Последние годы Суздальская экспедиция ИА РАН ведет планомерные разведки и раскопки памятников I тыс. н. э., что вызвано слабой изученностью материальной культуры этого времени на территории современного Суздальского Ополья. Актуальным на сегодняшний день является исследование именно поселений, так как современные представления о населении леса и лесостепи, связываемого с культурами поволжских финнов, основаны преимущественно на информации, полученной из погребальных памятников (данное утверждение особенно справедливо для региона Окско-Сурского междуречья). Получается, что именно сфера жизни человека выпадает из поля зрения исследователей и впоследствии реконструируется по материалам совершенно иного, по сути, источника.

Несмотря на то что основной проблемой остаются четкая культурная интерпретация и выявление характерных признаков групп памятников Ополья, одной из важнейших задач представляется формирование комплекса данных, касающихся хозяйственной деятельности населения. Первой попыткой такого исследования является данная работа, посвященная изучению археоботаниче-ских остатков, происходящих с селища Гнездилово 6. Оно расположено на водораздельном участке между р. Каменкой (приток Нерли-Клязьминской) и истоками ее правого притока, р. Мжары, в 2 км к северу от ц. Иоанна и Феодора эпонимного села. Памятник занимает около 1,6 га пахотного поля и приурочен к небольшому заболоченному участку, безымянному озерку, расположенному в верховье одного из притоков р. Мжары.

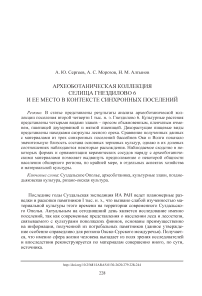

Интерес к селищу Гнездилово 6 (рис. 1) вызван обнаружением предметов середины I тыс. н. э., найденных при его первичном обследовании в 2014 г. Наиболее яркие из них – фрагмент пластинчатого браслета с геометрическим орнаментом и ременной наконечник с прямоугольной площадкой у основания, характерны для IV – начала V в.

В 2023 г. раскопом площадью 168 кв. м был изучен участок в районе обнаружения описанных предметов, а также большого количества фрагментов керамики, зафиксированной на поверхности. Проведенные работы установили, что на изученном участке отсутствуют выразительные следы застройки, а культурный слой полностью переотложен в результате многолетней распашки. В западной и центральной частях раскопа, на площади около 120 кв. м, было обнаружено всего три столбовые (?) ямы, не образующие какой-либо системы. В восточной части раскопа, на площади около 40 кв. м, располагалось материковое понижение с сохранившимся заполнением природного происхождения. Верхняя часть заполнения, представленная гумусированным опесчаненным темно-коричневым суглинком (слой 2), потревоженным пахотными бороздами (слой 1), была насыщена скоплениями фрагментов лепных керамических сосудов и обломков печного камня (рис. 2). Нижняя часть, стратиграфически плохо отделимая от верхней, имела нечеткую нижнюю границу, свидетельствующую о естественных процессах почвообразования, но, что наиболее важно, практически не содержала археологического материала. На данный момент обнаруженный объект с археологическими материалами интерпретируется как западина природного происхождения, видимая в период функционирования поселения и использовавшаяся как место для сброса мусора. Вопрос о происхождении углубления и формировании природного заполнения остается открытым и требует дополнительного изучения специалистами1 (восточная часть этого объекта не затронута раскопом).

Примечательным является обнаружение в слое 2 вместе с керамическими скоплениями датирующих находок: бусины из красного глухого стекла и фрагмента многочастной золотостеклянной пронизи, относящихся к группам Ia и Ib бус массовых типов рязано-окских могильников ( Румянцева , 2007а. С. 218–221),

Рис. 1. Карта упоминаемых памятников на территории Волго-Окского междуречья ( А ). Топоплан селища Гнездилово 6 ( Б )

Рис. 2. Гнездилово 6. Участок восточного борта раскопа (кв. С108 и 107)

с границами напластований, откуда брался грунт на флотацию (пласты 2 и 3); пунктирными линиями обозначены условные границы потревоженного слоя (2 + 1)

характерных для III – начала V в. К тому же временному периоду относятся происходящие из пахоты (слой 1) накладки из цветного металла, присутствующие в комплексах ближайшего могильника Большое Давыдовское 2 ( Зайцева , 2011. Рис. 2: 21 ; 2015. Рис. 2). Таким образом, селище Гнездилово 6 стало первым поселенческим памятником в Ополье, где местный керамический комплекс можно напрямую датировать второй четвертью I тыс. н. э., что делает его ныне опорным для выявления поселенческих памятников этого времени в изучаемом регионе.

Образцы для поиска и изучения археоботанических макроостатков происходят преимущественно из слоя со скоплениями керамики. Для этого участка была выбрана стратегия сплошного пробоотбора, при котором образцы отбирались в процессе расчистки керамических скоплений на разных глубинах в пластах 2 и 3 (мощностью 3–4 и 3–6 см соответственно) и практически из каждого квадрата 1 × 1 м. Еще четыре образца были взяты из небольших ям 1, 2 и 4 (табл. 1), содержащих фрагменты лепных керамических сосудов. Поскольку любые ямы рано или поздно перестают функционировать и заполняются культурным слоем, то вполне нормально, что в заполнении столбовых ям оказываются археобо-танические материалы. Поскольку археологические материалы, отличающиеся от встреченных в слое, в ямах не выявлены, то мы считаем заполнения столбовых ям в целом синхронными существованию Гнездилово 6. А значит, и образцы из них в данной публикации рассматриваем в составе единой выборки.

Таблица 1. Места отбора проб и структура флотационных образцов археоботанической коллекции Гнездилово 6

|

№ п/п |

№ ан. |

Место отбора пробы (квадрат, пласт, слой) |

Культурные растения |

О к о О й |

s 1 и К ч |

о О & К |

о о m |

||

|

К S й ° й s о $ 8 |

& g S & и |

и § |

|||||||

|

1 |

3931 |

С103/В68, пл. 2, сл. 2 + 1 |

1 |

8 |

2 |

3 |

14 |

||

|

2 |

3932 |

С104/В66, пл. 2, сл. 2 + 1 |

2 |

4 |

2 |

7 |

15 |

||

|

3 |

3945 |

С104/В68, пл. 2, сл. 2 + 1 |

1 |

9 |

2 |

3 |

10 |

25 |

|

|

4 |

3946 |

С105/В66, пл. 2, сл. 2 |

1 |

22 |

6 |

2 |

12 |

43 |

|

|

5 |

3947 |

С105/В67, пл. 2, сл. 2 |

2 |

20 |

4 |

3 |

10 |

39 |

|

|

6 |

3948 |

С105/В68, пл. 2, сл. 2 |

4 |

25 |

1 |

12 |

42 |

||

|

7 |

3949 |

С106/В66, пл. 2, сл. 2 |

6 |

25 |

3 |

1 |

4 |

14 |

53 |

|

8 |

3950 |

С106/В67, пл. 2, сл. 2 |

1 |

5 |

1 |

4 |

11 |

||

|

9 |

3951 |

С106/В68, пл. 2, сл. 2 |

3 |

29 |

1 |

2 |

4 |

39 |

|

|

10 |

3952 |

С107/В66, пл. 2, сл. 2 |

9 |

39 |

20 |

7 |

10 |

85 |

|

Окончание табл. 1

|

№ п/п |

№ ан. |

Место отбора пробы (квадрат, пласт, слой) |

Культурные растения |

О к о О й |

s 1 о g ч |

о О & К |

о о m |

||

|

К S й ° й s о $ 8 |

& g S & и |

и § S ° |

|||||||

|

11 |

3953 |

С107/В67, пл. 2, сл. 2 |

6 |

28 |

7 |

3 |

21 |

65 |

|

|

12 |

3954 |

С107/В67, пл. 2, сл. 2 |

4 |

35 |

4 |

2 |

4 |

49 |

|

|

13 |

3955 |

С107/В68, пл. 2, сл. 2 |

2 |

17 |

7 |

1 |

6 |

9 |

42 |

|

14 |

3956 |

С108/В66, пл. 2, сл. 2 |

1 |

20 |

1 |

6 |

7 |

35 |

|

|

15 |

3957 |

С108/В67, пл. 2, сл. 2 |

3 |

12 |

2 |

3 |

5 |

25 |

|

|

16 |

3958 |

С109/В68, пл. 2, сл. 2 |

7 |

2 |

4 |

13 |

|||

|

17 |

3959 |

С104/В68, пл. 3, сл. 2 |

1 |

9 |

2 |

1 |

4 |

10 |

27 |

|

18 |

3960 |

С104/В68, пл. 3, сл. 2 |

5 |

24 |

5 |

22 |

56 |

||

|

19 |

3961 |

С106/В66, пл. 3, сл. 2 |

3 |

9 |

1 |

6 |

19 |

||

|

20 |

3962 |

С106/В68, пл. 3, сл. 2 |

4 |

22 |

10 |

1 |

5 |

7 |

49 |

|

21 |

3963 |

С107/В67, пл. 3, сл. 2 |

4 |

26 |

1 |

1 |

9 |

41 |

|

|

22 |

3964 |

С108/В65, пл. 3, сл. 2 |

3 |

2 |

2 |

5 |

12 |

||

|

23 |

3965 |

С108/В66, пл. 3, сл. 2 |

6 |

22 |

5 |

1 |

7 |

7 |

48 |

|

24 |

3966 |

С108/В67, пл. 3, сл. 2 |

5 |

25 |

2+1 |

5 |

3 |

41 |

|

|

25 |

3967 |

С108/В68, пл. 3, сл. 2 |

1 |

13 |

5 |

1 |

2 |

13 |

35 |

|

26 |

3968 |

С111/В58, Яма № 1 |

21 |

3 |

24 |

||||

|

27 |

3969 |

С111/В58, Яма № 1 |

5 |

23 |

0+1 |

1 |

3 |

33 |

|

|

28 |

3970 |

С114/В57, Яма № 2 |

8 |

32 |

13 |

1 |

14 |

19 |

87 |

|

29 |

3971 |

С103/В64, Яма № 4 |

7 |

10 |

53 |

41 |

32 |

143 |

|

|

Всего |

98 |

543 |

160 |

8 |

127 |

272 |

1210 |

||

|

% |

8,1 |

44,9 |

13,2 |

0,7 |

10,5 |

22,5 |

100,0 |

||

Всего отобрано 29 проб по 10 л каждая, они были подвергнуты ручной флотации на сите с ячейкой 0,5 мм в соответствии с методикой, разработанной Е. Ю. Лебедевой (Лебедева, 2016). Результативность флотации составила 100 %, в каждой пробе были обнаружены макроостатки культурных растений (МКР). Большинство полученных флóтов имели небольшие объемы – 20–25 мл, изредка 10 или 30 мл, они состояли из небольшого количества углей, и значительной примеси современных корней. Единственное исключение составил образец из ямы 4, который был значительно больше других – 80 мл. Во всех образцах встречались некарбонизированные семена мари белой и других видов, во многих присутствовали также некарбонизированные остатки колосового стержня, чешуй и изредка зерен мягкой пшеницы. Поскольку поселение относится к памятникам с «сухим» сильно распаханным культурным слоем малой мощности, все они признаны современными или недавними интрузивами и не учтены в таблицах.

Кроме того, с целью поиска мелких находок (бус, керамики и т. д.) из слоя также отбирался грунт для обычной промывки на сите с более крупной ячейкой (2 мм). Такой же промывке подвергался и осадок, оставшийся от флотаций (тяжелая фракция – ТФ). Суммарный объем проб для обычной промывки и ТФ на крупном (2 мм) сите варьировал от 7 до 42 л. Такой способ выделения макроостатков в археоботанических исследованиях называется «мокрое просеивание» (Wetsieving). Он применяется для просмотра ТФ на предмет плотных, невсплывающих карбонизированных частей, таких как фрагменты различных плодов, скорлупы орехов, эндокарпиев косточковых, или находящихся в минерализованном состоянии семян и плодов. Все карбонизированные материалы отделялись от археологических находок в поле сотрудниками экспедиции. В Лабораторию естественнонаучных методов ИА РАН поступило 35 таких образцов, только 25 из них содержали растительные макроостатки в узком понимании этого термина – зерна, семена и «прочие». Поскольку методика получения этих находок принципиально отличается от метода флотации, то мы не объединяем их с флотационными образцами, чтобы не вызывать искажения археоботанического спектра (см. далее).

Всего из 29 флотационных образцов извлечено 1210 различных макроостатков. Сохранность материалов плохая, в основном оценена в 2,5 балла по пятибалльной шкале (3 балла для образца из я. 4, ан. 3971), что повлияло на низкий процент определимых зерен и семян. Индекс насыщенности слоя МКР равен 27. Культурные растения составили 66,4 % в общей структуре коллекции, все они относятся к злакам, при этом на долю определимых целых и реконструированных по фрагментам зерен пришлось всего 8,1 %, а неопределимых фрагментов – почти 45 %. Остатки мякины составили 13,2 %, еще 0,2 % – это узлы соломы. Доля садовых и лесных древесных видов равна всего 0,7 %, дикорастущих и сорных травянистых – 10,5 %, а на категорию «прочие» пришлось 22,5 %.

Из 25 образцов промывки на «2 мм» сите извлечено 68 макроостатков: 39 из них относятся к культурным злакам, 4 – к древесным лесным видам, 2 являются семенами сорных растений и еще 23 макроостатка отнесены к категории «прочие».

Археоботанический спектр (АБС) составлен на основе всего 98 определимых целых и фрагментированных зерновок культурных злаков, что, конечно, нельзя считать большой выборкой (табл. 2). Определено не менее четырех видов, более половины находок относятся к просу обыкновенному Panicum miliaceum (52 %), четверть – к ячменю Hordeum vulgare (25,5 %), вероятно пленчатому. Третье место занимает пшеница двузернянка Triticum turgidum ssp. dicoccum (14,3 %). Также обнаружено пять зерен мягкой пшеницы Triticum aestivum (5,1 %) и еще три относятся к пшенице, неопределимой до вида Triticum sp. При этом частота встречаемости в образцах составляет для проса 65,5 %, для ячменя 58,6 %, для двузернянки 34,5 %, для мягкой пшеницы 6,9 %. 543 фрагмента зерен культурных злаков (Cerealia) не получили таксономической идентификации.

Таблица 2. Таксономический состав культурных растений Гнездилово 6, зёрна

|

№ п/п |

№ ан. |

И & и g Й £ s s ^ = и 2 £ о « -t: аз о " r5' ^^ £?^ « a |

CT № £ В s § 3 S д И О л |

03 ^ CT • к к s о О g Яш.*- c £ |

л a д a a |

О о я s о я § о w 3 § » S к -2 G 3 ^ £ о |

о д |

|

1 |

3931 |

1 |

1 |

||||

|

2 |

3932 |

1 |

1 |

2 |

|||

|

3 |

3945 |

1 |

1 |

||||

|

4 |

3946 |

1 |

1 |

||||

|

5 |

3947 |

2 |

2 |

||||

|

6 |

3948 |

3 |

1 |

4 |

|||

|

7 |

3949 |

1 |

1 |

4 |

6 |

||

|

8 |

3950 |

1 |

1 |

||||

|

9 |

3951 |

3 |

3 |

||||

|

10 |

3952 |

1 |

2 |

6 |

9 |

||

|

11 |

3953 |

2 |

1 |

3 |

6 |

||

|

12 |

3954 |

4 |

4 |

||||

|

13 |

3955 |

1 |

1 |

2 |

|||

|

14 |

3956 |

1 |

1 |

||||

|

15 |

3957 |

1 |

2 |

3 |

|||

|

17 |

3959 |

1 |

1 |

||||

|

18 |

3960 |

2 |

3 |

5 |

|||

|

19 |

3961 |

1 |

2 |

3 |

|||

|

20 |

3962 |

3 |

1 |

4 |

|||

|

21 |

3963 |

1 |

3 |

4 |

|||

|

22 |

3964 |

1 |

2 |

3 |

|||

|

23 |

3965 |

2 |

1 |

3 |

6 |

||

|

24 |

3966 |

1 |

4 |

5 |

|||

|

25 |

3967 |

1 |

1 |

||||

|

27 |

3969 |

4 |

1 |

5 |

|||

|

28 |

3970 |

1 |

1 |

2 |

4 |

8 |

|

|

29 |

3971 |

1 |

1 |

5 |

7 |

||

|

Всего |

14 |

5 |

3 |

25 |

51 |

98 |

|

|

% |

14,3 |

5,1 |

3,1 |

25,5 |

52,0 |

100,0 |

|

В образцах из «обычной» промывки на «2 мм» сите также обнаружено девять зерен ячменя и пять зерен двузернянки, а кроме того, одно зерно пшеницы, неопределимой до вида. В одном случае ячмень, вероятно, относится к голозерной разновидности. Еще одна зерновка овса Avena sp. отнесена к культурным растениям условно. 23 фрагмента зерен культурных злаков Cerealia остались неопределимыми.

Остатки мякины обнаружены только во флотационных пробах и представлены 160 фрагментами, почти все они относятся к пленчатым пшеницам (94,4 %). По причине плохой сохранности только несколько вилочек имеют хорошо различимые признаки, по которым их можно без сомнений отнести к двузернянке. Также обнаружена одна верхушечная вилочка, которая может принадлежать только этому виду. Значительное число вилочек, имеющих худшую сохранность, однако по некоторым признакам схожих с двузернянкой, а основания чешуй, которым в нашей коллекции принадлежит три четверти остатков пленчатых пшениц, даже при хорошей сохранности не всегда можно отнести к конкретному виду. Поскольку, помимо двузернянки, других видов не идентифицировано ни по зерновым находкам, ни по мякине, с определенной долей осторожности, мы относим всю мякину пшениц к этому виду – Triticum turgidum ssp. dicoccum .

Найдены два фрагмента колосового стержня – ячменя и ржи – и, кроме того, две ножки овса с неровным краем площадки, что хотя и свидетельствует об их принадлежности к культурному виду, но все же это определение условно. Еще два фрагмента мякины отнесены к неопределимым.

Лесные виды представлены находками скорлупы лещины Corylus avellana , небольшие фрагменты которой найдены в шести флотационных и четырех «2 мм» пробах. Также в двух флóтах встречены неопределимые фрагменты, вероятно, мякоти плодов.

Сорные и дикорастущие травянистые виды представлены 127 семенами, почти половина из которых неопределимы, остальные распределились по 17 таксонам из девяти семейств. Основными являются мятликовые Poaceae (17,3 %), а также мареновые Rubiaceae, представленные подмаренником Galium aparine- type (15,7 %). Два найденных в «2 мм» промывке семени также оказались семенами подмаренника.

В коллекции Гнездилово 6 обильно представлена категория «прочие», куда обычно помещаются макроостатки, не попавшие ни в одну из категорий по причине плохой сохранности. Вероятно, фрагменты зерновок культурных злаков, семена сорных, дикорастущих и древесных видов, части плодов, склероции грибов, а также аморфные карбонизированные объекты являются либо остатками сгоревшей пищи, нагара, либо мякоти плодов или вегетативных частей растений. Из флотационных проб происходят 272 такие находки и еще 23 – из образцов «2 мм» промывки.

Благодаря нестандартному подходу при сборе археоботанической коллекции Гнездилово 6 у нас появилась уникальная возможность сопоставить разные техники полевой обработки проб по эффективности извлечения растительных макроостатков. При флотации на ситах 0,5 мм результативность оказалась 100 %-ной, тогда как при мокром просеивании на «2 мм» сите только 71 %-ной. При этом из десяти «пустых» образцов в последнем случае пять имели объемы 7–10 л, т. е. полностью состояли из ТФ, оставшейся от флотации, а еще два образца имели 12 и 15 л, т. е. состояли из ТФ более чем наполовину. Лишь в трех ТФ от 10-литровых флотационных проб (№ ан. 3926, 3939, 3941) были обнаружены 1–2 макроостатка. И еще два образца (№ ан. 3927, 3930), 11 и 13 л соответственно, также в основном состоящие из ТФ, содержали по 2 м/о. Это показывает, что применение флотации в большинстве случаев позволяет полностью извлечь макроостатки из грунта, а потери редки и единичны. Кроме того, можно оценить эффективность флотации и по такому показателю, как содержание «тяжелых» находок, которым сложнее всплыть на поверхность воды и оказаться в сите. В нашем случае мы можем судить об этом по частоте встречаемости в образцах скорлупы лещины, которая для «2 мм» промывки составила 11 %, а для флотации – 20 %.

О полноте извлечения растительных макроостатков можно судить по мелким находкам. Естественно, что мелкие фрагменты зерновок проходят сквозь «2 мм» сито, но для наших исследований важнее то, что при «2 мм» промывке мы полностью теряем просо, которое доминирует в АБС, а также такие важные классы находок, как мякина злаков и семена сорных. Отсюда следует простой вывод: флотация позволяет получить максимальный спектр всех категорий ботанических находок, тогда как при использовании мокрого просеивания через «2 мм» сито мы получаем сильно усеченный набор, который при этом практически не дополняет флотационные образцы.

Отдельную категорию археоботанических материалов Гнездилова 6 составляют многочисленные отпечатки на керамических сосудах. Работа с ними еще продолжается, но уже сейчас стало ясно, что эта категория требует отдельной публикации. Было просмотрено почти 200 фрагментов с визуально выявленными отпечатками и полостями от выгорания органики в толще стенок сосудов. Достоверно зафиксировано, по крайней мере, 30 отпечатков зерен культурных злаков: 9 относятся к пленчатому ячменю, 6 – к двузернянке, 3 – к мягкой пшенице, 3 – к просу и не менее 9 – к неопределимым зерновкам. Выявлены отпечатки скорлупы лещины, диких злаков, листьев, соломы, возможно, гороха и прочих органических остатков, вероятно, растительного происхождения.

Наиболее важными культурными растениями для жителей Гнездилово 6, безусловно, являлись просо и ячмень, о чем говорит не только их преобладание в АБС, но и частота встречаемости в образцах, т. е. фактически в культурном слое памятника. Двузернянка при сравнительно невысокой доле в спектре встречена, однако, в каждом третьем флотационном образце. Но гораздо показательнее для этого вида помимо зерновых многочисленные находки фрагментов мякины, встреченные в 83 % образцов. И, хотя раскопан лишь небольшой участок поселения, это свидетельствует об обыденности операции по очистке данного злака от чешуй для регулярного употребления в пищу. Была ли знакома местным жителям мягкая пшеница в качестве отдельной культуры и продукта, сказать сложно из-за малочисленности находок. Вполне возможно, что она шла примесью к ячменю или двузернянке. Единичность находок зерен и мякины овса и ржи также не позволяет делать широких выводов и вызывает сомнения в их самостоятельности в качестве культур в это время. Вполне возможно, они вообще имеют интрузивное происхождение и относятся к средневековому хозяйственному освоению этого участка (в 1,3 км к юго-востоку расположено селище X–XII вв. Гнездилово 2).

Без сомнения, важный вопрос о возделывании указанных видов местным населением остается пока открытым, так как нет никаких признаков очистки урожая, производимой на памятнике, – концентрации остатков мякины ячменя, ржи и овса, а также семян полевых сорняков в культурном слое невелики. При этом значительное количество мякины двузернянки свидетельствует о том, что полученная картина не искажена какими-либо особенностями слоя, влияющими на сохранность этой категории ботанических остатков. Впрочем, мы не распо-логаем данными о том, как должно выглядеть поселение-производитель этой эпохи с точки зрения археоботаники. Вполне возможно, что вся мякина оставалась на обмолоточных пунктах за пределами поселения.

Дополнением к основному зерновому рациону служили лесные орехи, фрагменты скорлупы которых регулярно встречаются на дьяковских поселениях (Кикино, Пирожная Гора и др.) ( Вишневский , 1994).

Совмещение результатов анализов и планов показывает повышенную концентрацию макроостатков культурных растений в местах наиболее плотных скоплений фрагментов сосудов в зоне квадратов С106–108/В66–68 (рис. 3: А, Б ).

Присутствие в основном пяти-шести видов злаков на памятниках перв. пол. I тыс. н. э. лесной зоны установлено пока только немногочисленными исследованиями Н. А. Кирьяновой (см.: Вишневский , 1994; Кренке , 2011. C. 143, 189–191; и др.) и Е. Ю. Лебедевой (2004; 2005; 2008а; 2008б; 2009; 2013). Более подробное рассмотрение опубликованных материалов с памятников волжско-окского междуречья планируется в будущей статье. Отметим, что в публикациях археоботанических материалов исследованных Н. А. Кирьяновой памятников, к сожалению, не приведены подробное указание объема проб, описание техники промывки, размера ячеек использованных сит, критериев определений культурных злаков и методики учета макроостатков, поэтому сложно сравнивать полученные выборки с коллекциями, обработанными по методике Е. Ю. Лебедевой.

Несмотря на то что у нас нет данных с хронологически близких поселенческих памятников Суздальского Ополья, мы располагаем информацией с сопредельных территорий.

Близким по времени и самым изученным памятником с точки зрения ар-хеоботаники является окское городище Ростиславль ( Лебедева , 2005; 2009) (табл. 3). Так, слои памятника 1-А и 1-Б датируются исследователями примерно от рубежа эр – до V в. н. э. ( Коваль , 2001. С. 59). В свою очередь в рамках слоя 1-Б на западных и юго-западных участках городища выделяется так называемый горизонт пожара, датируемый Е. Ю. Тавлинцевой концом IV – V в. н. э. ( Тавлинцева , 2010. С. 32; Лопатина, Тавлинцева , 2017).

В связи с тем, что образцы, исследованные Е. Ю. Лебедевой, отобраны именно из этого узко датируемого горизонта, мы будем рассматривать именно их. Кроме того, слой 1-А неоднороден и содержит древнерусские материалы. Косвенно об этом свидетельствуют происходящие из него зерна ржи Secale cereale и овса посевного Avena sativa. Помимо отобранных флотационных образцов, по которым составлен приведенный в таблице археоботанический спектр, в слое 1-Б были обнаружены два скопления, где на первых позициях находятся

Рис. 3. Концентрация МКР в слое и ямах, ед./10 л

А – пл. 3; Б – пл. 2

те же самые культуры, что и в АБС, – в одном доминирует ячмень (85 %), в другом – просо (53,3 %), а ячмень занимает второе место (32,3 %).

Интересующий нас временной отрезок совпадает со средним этапом позднедьяковской культуры (I–II вв. н. э. – IV в. н. э.), выделяемым исследователями преимущественно на памятниках бассейна Москвы-реки ( Кренке , 2019. С. 71). Среди синхронных москворецких городищ, где проводились археоботанические исследования, можно выделить Дьяково городище, коллекция которого исследована Н. А. Кирьяновой. Средний горизонт верхнего слоя Дьякова городища отчасти синхронен времени существования Гнездилово 6 и датируется Н. А. Крен-ке второй половиой III – IV в. н. э. ( Кренке , 2011. С. 143–145). К сожалению, Н. А. Кирьянова не привела статистику распределения пшениц на голозерные и пленчатые, но обозначила, что голозерных втрое больше пленчатых, поэтому в таблице мы вслед за ней приводим суммарную долю пшениц (табл. 3). Среди пленчатых она выделяет пшеницу двузернянку Triticum turgidum ssp. dicoccum , а среди голозерных мягкую пшеницу Triticum aestivum и карликовую пшеницу Triticum compactum. Из этого же горизонта происходят девять зерновых скоплений: в семи из них доминирует ячмень, а два представляют собой комки спекшегося проса.

Таблица 3. Археоботанические спектры Гнездилово 6 и синхронных поселений, %

|

Культурные растения |

о ад о о ад ад ад s К со К ^ и |

и ад К "Г ад W , ад ■ ' ад > s ’S ~ н S и g з ё ^ g |

ад ад О О О Д и о &£ ад о । 9 и и ! * & ад о « |

^ В |

|

Просо обыкновенное Panicum miliaceum |

52,0 |

63,9 |

10,7 |

21,3 |

|

Ячмень Hordeum vulgare |

25,5 |

30,3 |

68,7 |

63,8 |

|

Двузернянка Triticum turgidum ssp. dicoccum |

14,3 |

3,9 |

18,9 |

14,9 |

|

Пшеница мягкая Triticum aestivum |

5,1 |

0,5 |

||

|

Пшеница неопред. Triticum sp. |

3,1 |

0,5 |

||

|

Рожь Secale cereale |

0,1 |

|||

|

Конопля посевная Cannabis sativa |

0,4 |

|||

|

Лен Linum usitatissimum |

0,1 |

1,6 |

||

|

Горох Pisum sativum |

0,1 |

0,1 |

||

|

Всего % |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Кол-во определимых м/о, ед. |

98 |

770 |

1474 |

174 |

Самым репрезентативным среди дьяковских поселений бассейна Волги, исследованных с точки зрения археоботаники и хронологически подходящих Гнездилово 6, является многослойное Кикинское городище. Первый этап существования этого памятника, в пределах второй половины I тыс. до н. э., следует связывать с переотложенной «сетчатой» керамикой. Основной период функционирования и формирования культурного слоя, судя по находкам и радиоуглеродным датам, определяется в рамках II/III – рубежа VI/VII вв. н. э. ( Вишневский , 2021. С. 66–69). Археоботанические исследования на городище проводились Н. А. Кирьяновой. В публикации городища отмечено, что наибольшее число «отмывок» (т. е. можно предполагать, что они имеют доминирующее значение в статистике) «обнаружено в 3–5 пластах», которые могут датироваться по двум имеющимся радиоуглеродным датам в пределах второй четверти I тыс. н. э. Так же, как и для Дьякова, Н. А. Кирьянова отмечает, что голозерные пшеницы встречаются в три раза чаще пленчатых (табл. 3). Среди пленчатых она выделяет пшеницу двузернянку Triticum turgidum ssp. dicoccum, а среди голозерных мягкую пшеницу Triticum aestivum и карликовую пшеницу Triticum compactum (Там же. С. 14–15, 60).

Таким образом, рассмотрев данные из трех зон сопредельной территории, мы можем сравнить АБС Гнездилово 6 и указанных городищ (табл. 3). В первую очередь мы видим выделяющуюся тройку культурных растений на всех четырех памятниках – это просо обыкновенное, ячмень (в основном пленчатый) и пшеница двузернянка. Кроме того, на всех четырех памятниках встречается в малом количестве голозерная, преимущественно мягкая пшеница. Отличия между памятниками проявляются в процентном соотношении этих основных культур внутри выборок, а также в присутствии второстепенных культур. Так, на Гнездилово 6 отсутствуют лен, горох и конопля, а в Ростиславле и Дьяково они есть, хотя и в небольшом количестве. Несмотря на то что и на Кикинском, и на Дьяковом городищах тройка культурных растений идентична с Гнездилово 6, разница в процентном соотношении довольно ощутима. На них в 2,5–3 раза больше ячменя, чем в Гнездилово 6. Стоит все же учесть, что видовой состав пшениц Дьяковского и Кикинского городищ нам известен условно (см. выше). По всей видимости, в составе пшениц этих городищ Triticum aestivum намного больше, чем на Ростиславле и Гнездилово 6.

В целом можно сказать, что доминирующие положение в спектре чаще всего делят между собой просо (Гнездилово 6, Ростиславль) и ячмень (Кикино, Дьяково), а третье место занимают пшеницы. АБС Гнездилово 6 наиболее близок Ростиславлю. Так, на обоих памятниках доминирует просо, на втором месте – ячмень и на третьем – двузернянка. Схожесть спектра прослеживается и в редкости мягкой пшеницы.

Однако по другим важным археоботаническим показателям – индексу насыщенности МКР и распределению образцов по шкале насыщенности – наблюдаются более заметные отличия между памятниками. Очень высоки значения ИН Ростиславля (до 531 в общей выборке образцов из дьяковского слоя; для образцов из 1-Б – 192), и смещение шкалы насыщенности образцов в сторону старших классов, по мнению Е. Ю. Лебедевой, может указывать на близость исследованного участка к погибшим в пожаре зернохранилищам ( Лебедева , 2005. С. 169; 2009. С. 247). Средний ИН для Дьякова городища – 57, а для Кикино он едва ли может быть рассчитан, учитывая, что точный объем проб нам неизвестен, но, по предположению Е. Ю. Лебедевой, ИН для этого поселения вряд ли превышает 10 ( Лебедева , 2013. С. 218).

Конечно, к нашим выводам пока стоит относиться осторожно, учитывая более чем скромные выборки определимых зерен Кикино и Гнездилово 6, однако даже эти данные, безусловно, указывают на одни и те же использовавшиеся основные культурные растения и, вероятно, на некоторую «земледельческую общность»2 или же «единый аграрный подход» населения обширного региона. Отметим также, что различия в соотношениях злаковых и отсутствие технических и бобовых культур на волжских памятниках могут быть связаны не только с агроэкологическими условиями и локальными культурными предпочтениями, но и с контекстом полученных образцов. Кроме того, Гнездилово 6 – единственное из всех сравниваемых поселений является селищем.

Особенно интересно полученные результаты археоботанического анализа видятся на фоне археологических данных. Дело в том, что отдельные формы керамических сосудов селища, их орнаментация и относительно высокий процент глиняной пластики (в сравнении с селищами третьей четверти I тыс. н. э.) находят соответствие в слоях среднего этапа позднедьяковской культуры. Однако отсутствие в материалах Гнездилово 6 грузиков «дьякова типа» и характерных ювелирных изделий из цветного металла не дает напрямую отождествлять селище с ней.

На данный момент на территории Ополья наиболее близким по времени и, возможно, культурной принадлежности стоит признать могильник Большое Да-выдовское 2. Кроме того, по наблюдениям О. С. Румянцевой, керамика из погребений рязано-окской культуры на Средней Оке обнаруживает те же тенденции в плане сходства форм и орнаментации с дьяковской культурой ( Румянцева , 2007б. С. 253).

Таким образом, на нынешнем этапе исследований археоботанические и археологические материалы указывают лишь на некоторые сходные черты поселенческой материальной культуры двух упомянутых общностей.