Археологическая карта курганов XI-XIII вв. в бассейне Москвы-реки: подходы к выявлению локальных структур и центра поселенческой системы

Автор: Кренке А.Н., Кренке Н.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы, материалы, открытия

Статья в выпуске: 232, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются карты средневековых русских курганов в бассейне реки Москва, составленные с применением различных методов, в том числе ГИС-технологий. Анализ карт выявил преимущества последнего для выполнения различных исследовательских задач. Карты, показывающие количество насыпей в местных группах, являются наиболее информативными для выявления локальных центров системы расселения и очагов первоначального расселения территории. Карты плотности курганских кластеров с не показанным числом курганов кажутся многообещающими при создании центров концентрации населения в пределах макрорегиона, в данном случае площадь между 15 и 37 км в долине реки Москва и Пахра. Диаграммы расстояний, разделяющих участки и устанавливающие области тесселяции Тиссенского полигона, позволяют оценить степень структурирования территории и определить площадь ресурсной базы для данных жилых объектов.

Средневековые курганы, гис, карты, структура расселения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328599

IDR: 14328599

Текст научной статьи Археологическая карта курганов XI-XIII вв. в бассейне Москвы-реки: подходы к выявлению локальных структур и центра поселенческой системы

Целью статьи является анализ пространственного распределения важнейшей категории древнерусских памятников москворецкого региона – курганов XI–XIII вв. Выполнение этой работы с применением современных методов ГИС-анализа необходимо для ответа на вопросы, какова была поселенческая структура в Москворечье, где находились наиболее заселенные и интенсивно освоенные земли. Эта информация необходима для реконструкции исторических процессов, происходивших в регионе накануне сложения Московского княжества.

Историография . Задача составления карты древнерусских курганов Московского региона была поставлена еще А. П. Богдановым в 1865 г. ( Богданов , 1865. С. 8) в связи с тем, что уже тогда курганы исчезали на глазах. Нужно отметить, что к моменту, когда писал А. П. Богданов, существовало несколько подробных топографических карт московских окрестностей с нанесенными на них курганами.

Самая древняя из них, но очень качественная – это «План села Черная Грязь» 1775 г. Курганы изображены также на карте 1826 г., снятой полковником Кахановым 2-м («Карта глазомерной съемки окрестностей Москвы между Звенигородскою и Тульскою большими дорогами», масштаб 200 сажень в дюйме). Две подробные топографическая карты Москвы и ее окрестностей с нанесением на них курганов были выполнены по материалам съемок 1838–1839 гг. офицерами Военно-топографического депо под руководством ген.-лейт. Ф. Ф. Шуберта. Наиболее детальную карту военно-топографического бюро масштаба 1 : 21 000 (в 1 см 210 м) никто из археологов ранее не использовал. Впервые информация данной карты была учтена при составлении каталога археологических памятников Москвы, изданного в 2004 г. ( Кренке , 2004а). Эта карта дает информацию, сопоставимую с планами курганных групп Владимирской губернии, составлявшихся в ходе работ А. С. Уварова в 1850-е гг.

Перед Антропологической выставкой 1878 г. был опубликован список курганов Московской губернии за подписью М. А. Саблина ( Саблин , 1879). Этот список является результатом суммирования ответов уездных исправников на разосланные через губернский статистический комитет анкеты. Сохранилась рукопись, составленная в губернском статистическом комитете в 1878 г.: «Сведения о курганах, находящихся в переделах Московской губернии» (ЦИАМ. Ф. 199. Оп. 2. Д. 94. Л. 92–111).

В 1920-е гг. исследователи стали наносить археологические памятники Подмосковья на довольно точные топографические основы. В основном использовались листы двухверстной карты (масштаб 1 : 84 000). На такую карту наносил памятники звенигородской округи А. В. Чаянов ( Чаянов , 2007). Карту-двухверстку Московской губернии использовал в 1927 г. студент В. Г. Карцов при составлении археологической карты р. Сетуни ( Карцов , 1928). На этой же основе в первой половине 1920-х гг. была составлена археологическая карта верхнего течения Пахры ( Дубынин, Киселев , 1929). Более подробную топографическую основу масштаба 1 : 42 000 использовал А. Я. Брюсов с коллегами при картировании курганов Рожайки и Истры ( Брюсов и др. , 1923). Особенно следует отметить тщательность работы учащегося (!) Сухановской школы П. А. Герасимова ( Герасимов и др. , 1925). Курганы в бассейне нижнего течения р. Пахры были нанесены им на топографическую основу, увеличенную до масштаба 1 : 25 000.

Археологические памятники центрального участка – в пределах Москвы и ее окрестностей, были картированы О. Н. Бадером. Он использовал карту Москвы и окрестностей масштаба 1 : 50 000, изданную в 1930 г., однако текст О. Н. Бадера был опубликован без самой карты ( Бадер , 1947).

Исследователи, активно работавшие в Подмосковье по древнерусской тематике в 1960-е – 1980-е гг., – Р. Л. Розенфельдт, А. А. Юшко, Т. В. Равдина – обследовали, открыли и описали множество памятников, но были вынуждены использовать очень плохие, искаженные карты. Итоги работы по составлению археологической карты памятников Подмосковья древнерусского времени подведены А. А. Юшко ( Юшко , 1991). Она впервые попыталась оценить плотность древнерусских памятников, разбив территорию обследования на квадраты площадью 100 км2 каждый (Там же. Рис. 2).

Исходные данные. В основе настоящей работы лежит составленная авторами карта древнерусских археологических памятников бассейна Москвы-реки масштаба 1 : 500 000. Памятники наносились в соответствии с данными последних публикаций по Московской области (АКР, 1994–1997) и Москве ( Кренке , 2004а). Утраченные памятники наносились на карту наряду с сохранившимися. Примерно 150 памятников, отсутствующих в АКР, нанесено на карту по данным, предоставленным авторами исследований и отчетам1.

Количество памятников больше, чем было учтено в работе А. А. Юшко (1991). Особенно это касается селищ. Их количество выросло в три раза. Увеличилось и число картированных курганных групп, в основном за счет архивнокартографических исследований. Главное отличие составленной нами карты от данных, опубликованных в работе А. А. Юшко ( Юшко , 1991. Рис. 42), заключается в более корректной привязке памятников к гидросети и определении их географических координат.

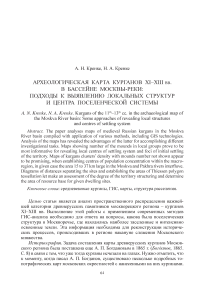

Общее количество учтенных древнерусских памятников в москворецком бассейне весьма впечатляющее – 1264 (829 курганных групп, 425 селищ и поселений на площадках городищ железного века, 3(2?)2 города и 7 городищ). На карту (рис. 1) нанесены 819 курганных групп3 (табл. 1).

Таблица 1. Численность курганных групп и курганов в бассейне Москвы-реки

|

Регион |

Численность курганных групп |

Количество курганов |

|

Москва-река и мелкие притоки |

455 |

4406 |

|

рр. Руза и Озерна |

34 |

536 |

|

басс. р. Истры |

71 |

806 |

|

басс. р. Пахры |

208 |

1594 |

|

басс. р. Северки |

62 |

329 |

|

Всего |

829 |

7671 |

Методика и термины . Для анализа системы расселения была выбрана лишь одна наиболее представительная и более поддающаяся объективному анализу категория памятников – курганы. Сделав так, мы исходили из установленных ранее закономерностей в количественном и пространственном соотношении поселений и курганных могильников ( Кренке , 2003; 2004б; Кренке и др. , 2008). Каждому поселению соответствовала отдельная курганная группа. Она располагалась, как правило, вблизи поселения на удалении не более 500 м. При крупных курганных группах размещаются относительно небольшие поселения

Рис. 1. Карта исходных данных – курганные группы XI–XIII вв. в бассейне Москвы-реки; полигоны Тиссена, характеризующие размер земельных владений древнерусских поселений площадью в несколько тысяч кв. м, такие же, как и при маленьких курганных группах. Эти данные указывают на то, что численность курганов в группе определялась, прежде всего, длительностью функционирования поселения. Таким образом, анализируя карту курганов, мы фактически рассматриваем поселенческую систему. В идеале в будущем можно будет анализировать карту именно поселений. Пока же по нашей оценке лишь треть существовавших древнерусских поселений региона найдена, тогда как курганы зафиксированы почти все.

Изучение древнерусских древностей Подмосковья позволило авторам прийти к выводу, что было две волны древнерусской колонизации региона. Первая относится ко второй половине XI в. Древности этого периода представлены почти исключительно селищами, расположенными в долине Москвы-реки и Пахры. Вторая волна, датирующаяся рубежом XI/XII вв. – первой половиной XIII в., представлена поселениями и курганами, расположенными как в долине основных рек, так и по мелким притокам. Изучению древностей этой второй волны и посвящена настоящая статья.

В качестве основного инструмента пространственного анализа использовался алгоритм вычисления плотности заданных точечных объектов на местности. Алгоритм разбивает всю территорию на элементарные единицы (пиксели) и выставляет каждому пикселю условное значение плотности, соответствующее количеству объектов в некой зоне поиска вокруг пикселя. В данном случае размер пикселя равнялся 100 х 100 м. Управляющим параметром алгоритма является «чувствительность», которая задает радиус зоны поиска объектов для каждой элементарной единицы. Плотность может рассчитываться как с учетом веса каждой точки, так и без него. В первом случае, например, курганная группа из 10 курганов создает такую же плотность, как пять групп по два кургана. Во втором случае все группы считаются «равноправными» вне зависимости от количества курганов. Расчеты проведены обоими способами.

Ряд расчетов плотностей проведен с различными значениями чувствительности. Значения подбирались исходя из археологической семантики используемых дистанций. В итоге за основные значения «чувствительности» были приняты 5 и 10 км. Таким образом, построены четыре карты плотности (см. цв. вклейку, рис. X, XI).

Смысл такого подхода заключался в том, чтобы в первом случае выявить локальные центры поселенческой системы, а во втором – выявить положение «центральной области поселенческой системы», если таковая имелась. Параметры выбранных радиусов не вполне случайны. 5-километровый радиус – это стандарт при расчете ресурсных зон поселений. Неоднократно высказывались соображения, что расстояние, равное примерно одному часу пешего хода или 5 км – это пространственный порог удаленности полей от поселений и вообще порог зоны интенсивной хозяйственной эксплуатации. 10-километровый радиус – это фактически «зона хорошей осведомленности» – расстояние, на которое можно отойти за один день, что-то сделать и вернуться обратно в исходную точку.

Как уже отмечалось выше, в результате микрорегиональных исследований было установлено, что численность курганов в группе не имеет положительной корреляции с размером поселения. То есть размер курганной группы определялся, прежде всего, длительностью функционирования могильника

(и поселения соответственно). Таким образом, учитывая численность курганов в группе, мы не оцениваем, пусть даже косвенно, плотность одновременно жившего населения, а оцениваем количество населения, жившего на данной территории за весь рассматриваемый исторический период. Можно условно назвать этот показатель «интенсивность освоенности ландшафта» (см. цв. вклейку, рис. X, 1 ; XI, 1 ). Данное определение очень условно. Понятно, что численность людей, живших и умерших на какой-то территории, имеет очень многогранный смысл, в том числе имеет значение для этнолокального самоопределения, осознания группой людей конкретного участка земли как «своей» территории, сакрализации этой территории и т. п. Нет сомнений, что данный показатель имеет важное историческое значение, а его смысл нужно детализировать в будущих исследованиях.

Подход, когда численность курганов в группе не учитывалась, дает характеристику плотности расположения памятников. Фактически это показатель плотности поселенческой системы. Поскольку нет объективных данных для хронологического «расслоения» всего массива на более дробные хронологические группы, то 150-летний период с начала XII в. по середину XIII в. воспринимается как единый.

Результаты. Перейдем теперь к анализу полученных генерализованных карт.

В первом случае, когда радиус чувствительности точек равнялся 5 км (рис. X), карта «интенсивности освоенности ландшафта дает нам своеобразную «цепочку» локальных центров, выстроившихся с интервалом 5–10 км вдоль долины верхнего и среднего течения Москвы-реки (от устья р. Исконы до устья Пахры), в нижнем течении р. Пахры и ее притоке Рожайке, а также в верховьях р. Пехорки. Всего можно насчитать 15 таких локальных центров, не считая одного совершенно изолированного, расположенного в верховьях р. Рузы. Первое место (наиболее интенсивный цвет на карте) занимает локальный центр, расположенный в бассейне р. Самынки.

«Карта плотности памятников» дает совершенно иную картину. Ясно выделяются два наиболее значимых центра – 1) в районе Теплостанской возвышенности в черте современной Москвы, включая долины мелких речек, стекающих с нее; 2) на «стрелке» междуречья Москвы-реки и Пахры. Размеры этих двух центров невелики – диаметры около 10–15 км.

Если оценивать степень освоения бассейна Москвы-реки в целом, то хорошо видно, что долины основных водных артерий освоены почти сплошь. Исключение составляют неосвоенные верховья Москвы-реки, Пахры, Десны, Мочи, Коломенки. Четко выделяется пустая зона от Исконы до среднего течения Рузы, отделяющая памятники верховьев Рузы от москворецких. Также пустая зона протянулась по водоразделу на левобережье Москвы-реки между реками Руза и Истра. Узкая полоса неосвоенной земли окаймляет с севера бассейн р. Север-ки, отделяя ее от основного массива памятников.

При подсчете с радиусом чувствительности точек в 10 км (рис. XI) картина меняется довольно существенным образом. Карта «интенсивности освоенности ландшафта» рисует четыре локальных центра (перечислены далее в порядке значимости): 1) «стрелка» междуречья Москвы-реки и Пахры, включая устье р. Рожайки, смыкающаяся с бассейнами рек Сетуни, Раменки, Очаковки; 2) район долины Москвы-реки от Дунино до Успенского, включая бассейн ее правого притока Большой Вяземки; 3) бассейны левых притоков Москвы-реки Закзы – Самынки – Чаченки; 4) верховья р. Пехорки.

Карта плотности памятников показывает один «суперцентр» – правобережье Москвы-реки, начиная от бассейна рек Раменки, Очаковки до «стрелки» междуречья Москвы-реки и Пахры. Размеры этого пятна - 15 х 37 км. При этом центр тяжести находится в северо-западной части ареала (долины правых притоков Москвы-реки от р. Раменки до р. Людовки). При таком уровне генерализации хорошо видно, что фактически вся территория бассейна Москвы-реки входила в зону освоения.

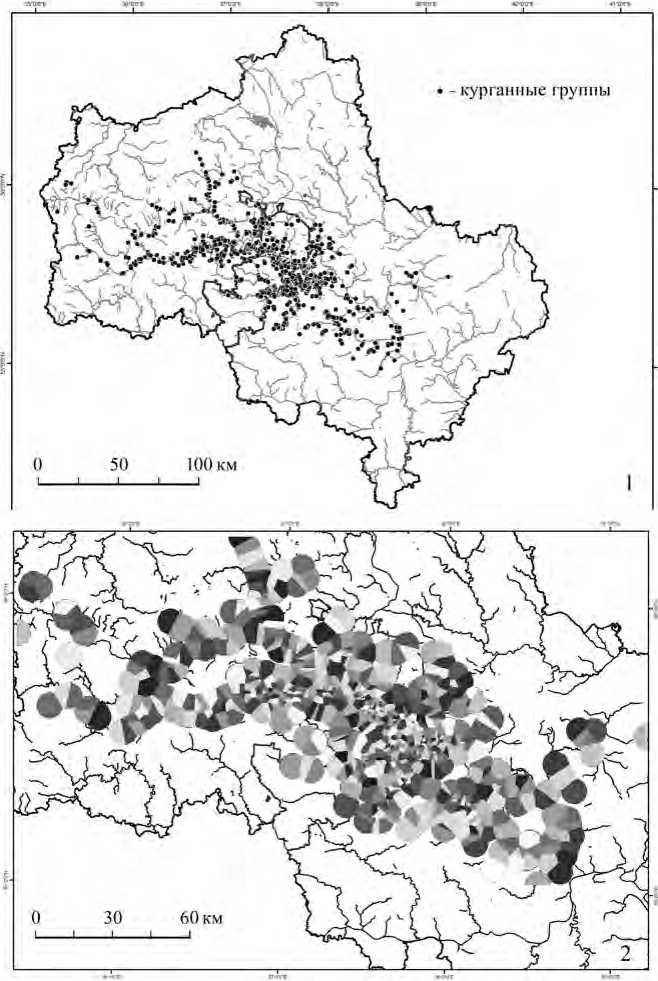

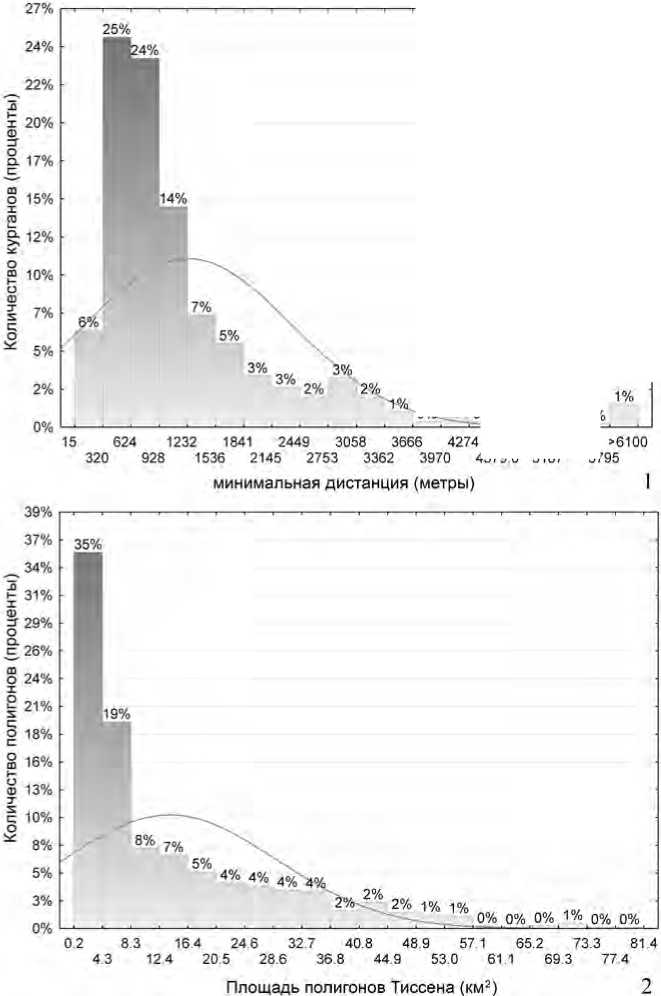

Также для курганных групп были рассчитаны полигоны Тиссена и расстояния до ближайшего соседа (рис. 2). Суть метода построения полигонов Тиссена в том, что каждый полигон содержит только одну точку (курганную группу), и любое место в пределах этого полигона находится ближе к связанной с ним точке, чем к точке любого другого полигона. То есть граница двух соприкасающихся полигонов Тиссена проходит через середину отрезка расстояния между соседними точками.

Полигоны можно интерпретировать как «жизненное пространство» каждой курганной группы. В данном случае максимальный размер полигона был ограничен кругом вокруг курганной группы с радиусом 5 км. Таким образом можно оценить компактность курганных групп, при этом отдельно стоящие группы (курганы) не будут искажать общей картины.

Обе полученные гистограммы имеют логарифмический характер. Половина минимальных расстояний между соседними курганными группами приходится на диапазон 300–1000 м. Примерно 35 % минимальных расстояний приходится на диапазон от 1000 до 3000 м. Также существует класс совсем близко расположенных памятников, расстояние между которыми менее 300 м (их 6 %).

Полигоны Тиссена дают нам представление о степени парцеллизации культурного ландшафта. 35 % территорий, «принадлежащих» отдельным курганным группам, составляют от 2 до 400 га. Около 40 % «парцелл» имеют площадь от 400 до 2000 га. Маленькие парцеллы сосредоточены по долине Москвы-реки в ее среднем течении и в нижнем течении р. Пахры. Средняя толщина «коридора», заполненного маленькими парцеллами, составляет 7 км.

Обсуждение и выводы . Примененный подход с двумя уровнями генерализации и двумя способами подсчета плотности точек позволяет выделить «две стороны медали» – локальную структуризацию и главный центр. Полигоны Тиссена позволяют дополнительно выделить «центральную» и «периферийную» зоны. Центральная зона (7-километровый коридор в среднем течении Москвы-реки, нижнем течении р. Пахры и ее притока Рожайки) при любом способе подсчетов выделяется как зона постоянного расселения, где далеко не все объекты синхронны, а, видимо, сменяли друг друга. Это следует из того, что «жизненное пространство» каждого памятника в этой зоне крайне мало – менее 200 га, а расстояния между соседними точками в среднем менее 600 м. Именно эта территория может считаться как максимально окультуренный ландшафт и ядром расселения. Визуально хорошо прослеживается граница ядра (мелкофрагментированные парцеллы) и периферийной зоны. Также можно сделать выводы: 1) при заданном радиусе в 5 км для построения

D%_1% 0% 0% 0% 0% 0%

I 4883 2 5491 4579 0 5187 !

Рис. 2. Гистограммы минимальных расстояний между ближайшими точками (курганными группами) (1) и площади полигонов Тиссена (2)

полигонов вся территория образует непрерывный ансамбль; 2) периферийная зона «вытекает» из одного ядра.

Локальная структуризация поселенческой системы видна, главным образом, на картах интенсивности воздействия ландшафта. Этот факт ценен сам по себе, так как показывает методическую ценность подсчета плотности памятников именно с учетом числа курганов в группах. При использовании радиуса в 5 км наиболее четко выявляются серия компактных локальных центров, что имеет существенную историческую значимость. Два наиболее ярко выделенных цветом локальных центра – в бассейне р. Самынки и в среднем течении р. Рожайки (см. цв. вклейку, рис. X), – вероятно, указывают на их особую значимость на ранней фазе колонизации. При изменении параметров подсчета плотности в сторону увеличения радиуса чувствительности точек эти центры «размываются». Применение радиуса чувствительности в 10 км (см. цв. вклейку, рис. XI) фактически рисует процесс слияния нескольких локальных центров (в районе междуречья Москвы-реки и Пахры) в один, «ослабление» мелких локальных центров в среднем и верхнем течении Москвы-реки. Выявленные на карте интенсивности освоения локальные центры второго порядка имеют существенное историческое содержание. Это очаги колонизации второй колонизационной волны (первая волна славянской колонизации региона XI в. почти не оставила курганов и здесь не рассматривается). Данные раскопок это подтверждают. В Горышкино были найдены курганы с обрядом трупосо-жжения, поселения и курганы Самынки, Рожайки и Пехорки дали комплексы с лепной и раннекруговой керамикой конца XI в.

Таким образом, переход от одной карты к другой можно воспринимать как процесс исторического развития. Карта с радиусом чувствительности 5 км лучше отражает раннюю ситуацию раздробленности, карта с радиусом чувствительности в 10 км лучше характеризует относительно позднюю ситуацию «консолидации» конца XII – XIII в.

Оба метода подсчета с учетом количества курганов и без их учета при радиусе чувствительности точек в 10 км согласованно выделяют одну наиболее насыщенную область (выше она была названа ядром) – простирающуюся по правому берегу Москвы-реки от долины р. Сетуни (в черте современной Москвы) до р. Пахры. При этом карта с радиусом в 5 км рисует два «полюса» в этой области (возможно, так было на раннем этапе!). Эта сравнительно небольшая территория (площадь не более 500 км2) являлась ядром сельского расселения в бассейне Москвы-реки (центр первого порядка). Именно здесь следует видеть центр сложения своеобразной культуры региона, искать мастерские, производившие «этноопределяющие» украшения (семилопастные височные кольца, перстни, браслеты, гривны и пр.). В пределах этой области уже были выявлены уникальные артефакты – раннекруговой горшок X–XI вв. на селище Царицыно-2, находки височных колец начала XIII в. с изображениями на лопастях, имевшими сложную семантическую нагрузку (ромбы, свастики, «книжные» плетенки). Вероятно, именно в пределах этого региона находились места (место?), где решались важнейшие вопросы (административные, в т. ч. судебные, бытовые, сакральные) жизни всей москворецкой группы славян.

Город Москва максимально приближен к этой области, но не включен в нее, а наоборот, как бы «противостоит» и «притягивает». Видимо, эти пространственные соотношения далеко не случайны, за ними кроются определенные социальные антагонизмы.

Таким образом, установив 5-километровые зоны для плотностей и полигонов Тиссена, мы получили компактный и пространственно непрерывный ансамбль расселения. Разделение на ядро и периферийную зону целиком не отражает разнообразия расселения. Очевидно, что существовало несколько типов зон (плотности освоения/расселения), обусловленные природными, а, возможно, социальными и хозяйственными факторами. Возможный путь к выделению и дальнейшему анализу этих зон находится в области исследования оптимальных «жизненных пространств», при которых не нарушается непрерывность освоения территории. Так можно подойти к обоснованному районированию сельского расселения.

Список литературы Археологическая карта курганов XI-XIII вв. в бассейне Москвы-реки: подходы к выявлению локальных структур и центра поселенческой системы

- АКР, 1994-1997. Археологическая карта России. Московская обл./Под ред. Ю. А. Краснова. Т 1-4. М.: ИА РАН.

- Бадер О. Н., 1947. Материалы к археологической карте Москвы и ее окрестностей. МИА. № 7. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 88-167.

- Богданов А. П., 1865. Курганное племя Московской губернии. М.: Университетская типография. 24 с.

- Брюсов А. Я., Липеровская Е. Н., Городцов М. В., 1923. Отчет о разведках, произведенных студентами Факультета общественных наук 1-го Московского университета в Воскресенском и Подольском уездах Московской губернии//Архив ИИМК РАН. Ф. 2. Д. № 95.

- Герасимов П. А., Ахламов Д., Костомаров В., 1925. Археологическая карта нижнего течения р. Пахры//Архив ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. № 101.

- Дубинин А. Ф., Киселев С. В., 1929. Материалы для археологической карты Московской губернии. Археологическая разведка по верхнему течению р. Пахры//Московский краевед. Вып. 2 (10). М. С. 3-6.

- Карцов В. Г., 1928. К материалам по составлению археологической карты Московской губернии: археологическая карта бассейна р. Сетунь//1 МГУ Сб. научно-археологического кружка. Вып. 1. М. С. 9-11.

- Кренке Н.А., 2003. Ближайшая сельская округа Москвы в XII-XIH вв.//Русь в XIII веке. М.: Наука. С. 151-167.

- Кренке Н. А., 2004а. Каталог памятников археологии X-XIII вв. на территории Москвы//Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. 1. М.: Наука. С. 319-378.

- Кренке Н. А., 2004б. Система поселений и землепользования в долине р. Язвенки в XH-XIII вв.//Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. 1. М.: Наука. С. 77-124.

- Саблин М. А., 1879. Список курганов Московской губернии//Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XXXV Вып. 1. М. С. 185-188.

- Чаянов А. В., 2007. Отчет об археологических работах в Звенигородском уезде в 1928 и 1929 гг//Археология Подмосковья. Вып. 3. М.: ИА РАН. С. 26-40.

- Юшко А. А., 1991. Московская земля IX-XIV вв. М.: Наука. 198 с.

- Кренке Н. А., Бакунова Т. Н., Нефёдов В. С., Русаков П. Е., 2008. Древнерусские поселения на Верхне-Царицынском, Шипиловском и Борисовском прудах//Археология парка «Царицыно». М.: ИА РАН. С. 81-92.