Археологическая разведка на Гилевском водохранилище в Алтайском крае в 2020 году

Автор: Анойкин А.А., Павленок Г.Д., Харевич В.М., Кулик Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В 2020 г. Змеиногорским отрядом ИАЭТ СО РАН на береговой линии Гилевского водохранилища (Алтайский край) было выявлено и осмотрено 10 пунктов нахождения археологического материала. Наиболее массовый подъемный материал, относящийся к каменному веку, зафиксирован в четырех пунктах налевобережъе водоема. Общая коллекция с этого участка составила более 200 каменных артефактов, включая нуклеусы и орудия, а также несколько фрагментов керамики, в основном эпохи ранней бронзы. На одном из пунктов был обнаружен археологический материал, залегающий in situ. Находки представлены двумя мелкими отщепами, лежащими на одном уровне. Типологический облик и сырьевой состав артефактов на данном пункте, полученных in situ и в экспонированном состоянии, в сочетании со стратиграфической позицией находок позволяет предполагать, что все материалы относятся к одному комплексу, соответствующему мезолиту/неолиту. Разведочные работы 2020 г. показали высокий потенциал района Гилевского водохранилища в плане поисков новых археологических объектов, в т.ч. каменного века. Была получена представительная коллекция артефактов разных археологических эпох и подтверждено наличие в этой части Алтайского края материалов среднего и верхнего палеолита. На основании выявленных материалов стало возможно предположить заселение данной территории носителями сибирячихинской среднепалеолитической культуры, ранее фиксировавшейся только на пещерных стоянках в горных районах. Анализ распространения археологического материала каменного века вдоль береговой линии водохранилища позволил предполагать, что наибольшая его концентрация в настоящее время связана с сохранившимися участками древнего высокого берегар. Алей и выявлена в тех пунктах, где современная береговая линия водохранилища максимально приближается к затопленному руслу реки.

Алтайский край, гилевское водохранилище, палеолит, мезолит, неолит

Короткий адрес: https://sciup.org/145145116

IDR: 145145116 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.024-029

Текст научной статьи Археологическая разведка на Гилевском водохранилище в Алтайском крае в 2020 году

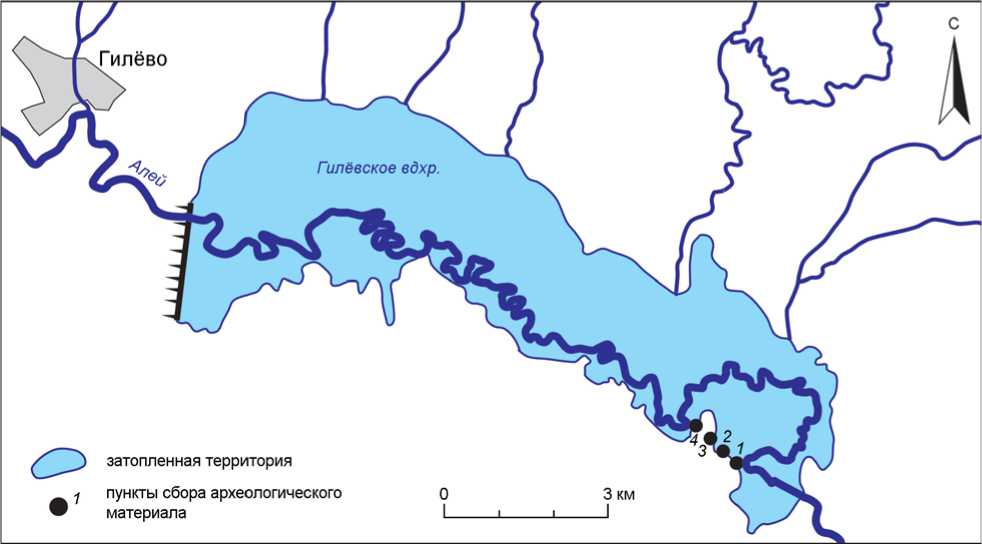

В полевом сезоне 2020 г. Змеиногорским отрядом ИАЭТ СО РАН проводились разведочные работы на территории нескольких районов Алтайского края с целью выявления стратифицированных комплексов каменного века. Одним из основных участков работ являлась береговая линия Гилев-ского водохранилища (рис. 1), в пределах административных границ Третьяковского р-на. Полномасштабные археологические исследования в районе современного Гилевского водохранилища начались в 70-e гг. XX в., предваряя строительство гидроузла. До заполнения ложа водохранилища в 1980 г. на этой территории было открыто и изучено более 30 памятников археологии от эпохи бронзы до Средневековья [Савко, 2019]. В последующее время археологами Алтайского государственного университета и Института археологии и этнографии СО РАН неоднократно проводился мониторинг береговой линии и велись раскопки разрушаемых археологических объектов, в первую очередь могильников эпохи палеометалла [Демин, Ситников, 2007; Шульга, 2016]. Также на размывах берегов фик- сировалось присутствие артефактов более раннего времени, вплоть до предметов, атрибутируемых средним палеолитом [Кунгуров, 2002].

В месте образования Гилевского водохранилища долина р. Алей представляет аккумулятивную равнину, сложенную эолово-аллювиальными лессовыми суглинками, залегающими на пластовом основании [Там же]. Именно наличие мощного чехла рыхлых отложений делает этот район перспективным в отношении поисков стратифицированных объектов плейстоцена – голоцена.

В ходе разведки 2020 г. на обоих берегах водохранилища было выявлено и осмотрено 10 пунктов нахождения археологического материала, включая как уже известные, так и новые точки концентрации разновременных артефактов в поверхностном залегании, а также один стратифицированный объект каменного века.

Наиболее интересный и массовый материал, включающий предметы, относящиеся к разным этапам каменного века, был выявлен на левом берегу водохранилища.

Рис. 1. Карта расположения пунктов сбора археологических материалов Гилевского водохранилища.

Пункт 1. Расположен в 3 км к северо-западу от северной границы с. Староалейское и в 2 км на запад от устья р. Алей (51°03ʹ24,6ʺ с.ш.; 81°58ʹ56,7ʺ в.д.; абс. выс. 290 м).

У подножия невысокого (до 2,5 м) мысовидно-го выступа берега на площади ок. 100 м2 была собрана представительная коллекция, включающая 70 каменных артефактов. Фрагменты керамики на осмотренной площади отсутствовали. Весь материал не имеет признаков изменений состояния поверхности.

Состав каменного сырья довольно разнообразен. Использовался кремень, порфириты и алевролиты с твердостью по шкале Мооса 6–7, реже мелкозернистые песчаники, имеющие твердость по шкале Мооса 5.

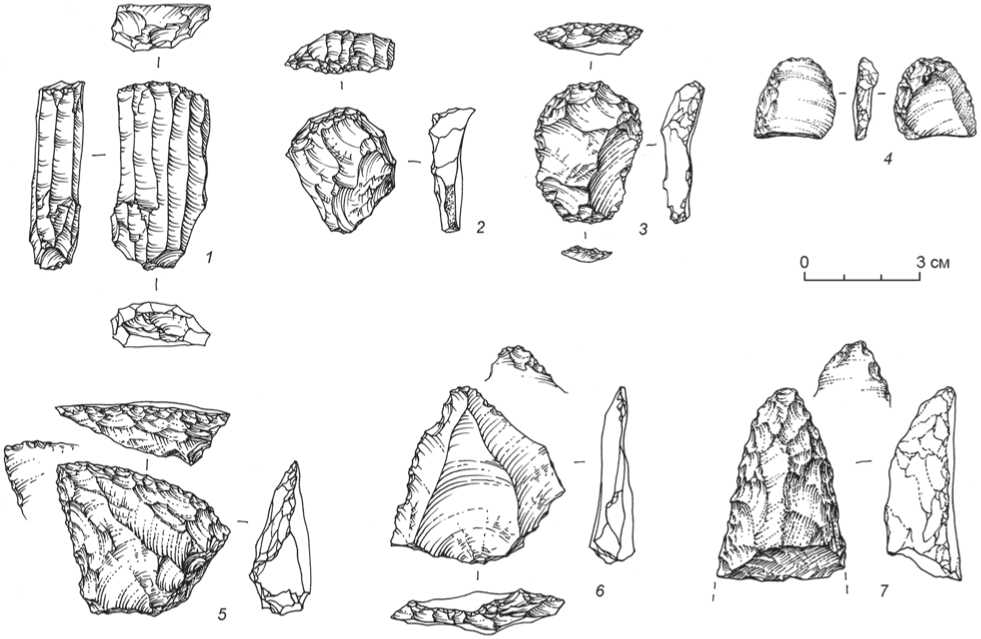

Состав изделий включает нуклеус, 5 пластин, 34 отщепа и 30 обломков и осколков. Небольшой подпрямоугольный уплощенный нуклеус выполнен на плитке окремненной осадочной породы (рис. 2, 1). Ядрище подпризматическое одноплощадочное, предназначено для производства микропластин. Ударная площадка прямая, неровная, подправлена мелкими глубокими сколами с фронта и несет следы тонкой подправки рабочей кром- ки (прямая редукция). Контрфронт естественный. Терминал представляет собой короткое поперечное ребро, оформленное мелкими широкими сколами. Категория пластинчатых изделий включает мелкую пластину и четыре пластинки, не имеющие четкой геометрической формы. К крупным отще-пам относятся четыре предмета, к средним – 10, к мелким – 20. Огранка сколов преимущественно субпараллельная, значительно реже конвергентная и ортогональная. Ударные площадки преимущественно гладкие или двухгранные, есть точечные. У части сколов, сохранивших ударные площадки, прослеживается подработка зоны расщепления, в подавляющем большинстве случаев производившаяся прямым редуцированием. К орудийному набору отнесен концевой скребок, выполненный на фрагменте крупного скола.

Концентрация археологического материала на небольшой площади, наличие артефактов разных размеров и отсутствие следов окатанности на поверхности позволили предположить, что находки были спроецированы на береговую отмель недавно и не подверглись значительному перемещению. С целью выявления его возможной стратифицированной позиции на западном борту берегового обна-

Рис. 2. Каменные артефакты с пунктов сбора археологических материалов Гилевского водохранилища.

1 – нуклеус подпризматический; 2 – «таблетка»; 3 – скребок концевой; 4 – скребок концевой; 5 – скребло déjété; 6 – остроконечник левал-луа без ретуши; 7 – интенсивно ретушированный остроконечник.

жения был заложен шурф-врезка площадью 1,5 × 2 м (по основанию), пройденный на глубину 1,5 м.

В ходе работ на шурфе были вскрыты следующие отложения (сверху вниз):

Слой 1. Современный дерн. Мощно сть 0,05– 0,10 м.

Слой 2. Суглинок легкий, коричневый и темнокоричневый, плотный. Площадь поражения ходами землероев – до 20 %. Мощность 1,1–1,3 м.

Слой 3. Супесь желто-коричневая, плотная, с включениями тонких (первые сантиметры) и не выдержанных по простиранию линз дресвы. Вскрытая мощность – до 0,4 м.

В нижней части слоя 2 (на глубине 1,1 м от дневной поверхности) был обнаружен археологический материал, залегающий in situ . Находки представлены двумя мелкими отщепами, лежащими на одном уровне, субгоризонтально, согласно падению слоя. Каменное сырье, из которого выполнены артефакты (светло-серые окремненные осадочные породы ар-гиллит-алевролитового ряда, с твердостью по шкале Мооса 5), соответствует таковому для большинства предметов из подъемной коллекции.

Типологиче ский облик и сырьевой состав артефактов, полученных in situ и в экспонированном состоянии, в сочетании со стратиграфической позицией находок позволяет предполагать, что все материалы относятся к одному комплексу, датируемому начальным этапом голоцена. Культурная атрибуция данного комплекса соответствует мезолитическому или неолитическому времени.

Общая геоморфологическая ситуация на пункте 1 показывает, что археологический материал, видимо, связан с участком локального понижения древнего берега р. Алей. Он сформировался в результате размыва коренного берега, сложенного в верхней части желто-коричневыми супесями позднесар-танского времени. Береговые обнажения высотой до 6–7 м ограничивают с двух сторон исследуемый участок, возвышаясь над его поверхностью на несколько метров. Образовавшаяся субгоризонтальная площадка, расположенная существенно ближе к уровню воды в древнем Алее, была, очевидно, более удобна для обитания, чем окружающие возвышенности. Заполнение этого понижения легкими суглинками в результате склоновых процессов происходило, вероятно, достаточно быстро, что может объяснять их однородность и наличие только одного культурного горизонта.

Пункт 2. Расположен в 0,5 км к северо-западу от пункта 1 (51°03ʹ33,8ʺ с.ш.; 81°58ʹ43,1ʺ в.д.; абс. выс. 290 м). Под обнажением высокого берега (7 м) на участке площадью ок. 150 м2 было собрано 75 артефактов, включая 71 изделие из камня и четыре фрагмента керамики. Фрагменты керамических сосудов по характеру орнаментации соответствуют эпохе ранней бронзы.

В составе каменного сырья представлены кремень и алевролиты с твердостью по шкале Мооса 6–7, а также скрытокристаллические осадочные породы аргиллит-алевролитового ряда, с твердостью по шкале Мооса 5–5,5.

Коллекцию каменных предметов составляют полуреберчатая пластина, четыре пластины, 42 от-щепа, 18 обломков и осколков, шесть чешуек и заготовка изделия, которая по характеру оформления может быть как крупной (5,8 см) преформой клиновидного нуклеуса, так и бифасиально обработанной заготовкой топора. Весь материал не имеет признаков изменений состояния поверхности. Категория пластинчатых изделий включает три мелкие пластины и пластинку, не имеющие четкой геометрической формы. Из отщепов по размерности к средним относятся 7, к мелким – 35. Огранка сколов преимущественно субпараллельная, значительно реже конвергентная и ортогональная. Ударные площадки преимущественно гладкие или двухгранные. Подготовка зоны расщепления прямым редуцированием отмечена у большей части сколов.

По технико-типологическим характеристикам, степени сохранности поверхности и сырьевой составляющей коллекция каменных артефактов из пункта 2 близка таковой на пункте 1 и, вероятно, также может быть отнесена к раннеголоценовому времени (мезолитической или неолитической эпохе).

Пункт 3. Расположен в 0,5 км к северо-западу от пункта 2 (51°03ʹ42,7ʺ с.ш.; 81°58ʹ29,4ʺ в.д.; абс. выс. 289 м). Под обнажением высокого берега (10 м) на участке площадью ок. 200 м2 была собрана коллекция подъемного материала, включающая 61 артефакт: 60 изделий из камня и один неорнаментиро-ванный фрагмент керамики.

В составе каменного сырья представлены скрытокристаллические осадочные породы аргиллит-алевролитового ряда, с твердостью по шкале Мооса 5–5,5.

Коллекцию каменных предметов составляют семь технических сколов, средних размеров пластина, 13 пластинчатых отщепов, 35 отщепов, два обломка, две чешуйки. Все находки не имеют признаков изменений состояния поверхности. Среди технических сколов представлены сколы разжелва-чивания (4 экз.), сколы подправки дуги скалывания (2 экз.) и скол подправки ударной площадки нуклеуса для микропластин («таблетка») (рис. 2, 2). Из пластинчатых отщепов по размерности к крупным относятся пять, к средним восемь. Коллекция отще-пов включает 9 крупных, 13 средних и 13 мелких. Огранка сколов преимущественно субпараллельная, значительно реже ортогональная и естествен- ная. Ударные площадки в основном гладкие, менее распространены точечные, двугранные площадки единичны. Прямое редуцирование дуги скалывания отмечается у большей части снятий. Орудийный набор представлен двумя концевыми скребками, выполненными на отщепах (рис. 2, 3).

Для выявления стратиграфической позиции материала, на участке с наибольшей концентрацией подъемного материала в береговом обнажении была заложена вертикальная зачистка шириной 1,5 м, пройденная ступенями на глубину 6,2 м.

В ходе работ зачисткой были вскрыты следующие отложения (сверху вниз):

Слой 1. Современный дерн. Мощность 0,2–0,3 м.

Слой 2. Супе сь желто-коричневая, плотная, с включениями субгоризонтальных прослоев и линз дресвы разной мощности (до 0,1 м). Мощность 4,5–4,8 м.

Слой 3. Суглинок легкий, до среднего, светлокоричневый, плотный, оглиненность увеличивается вниз по разрезу. Вскрытая мощность – до 1,2 м.

Археологический материал в зачистке зафиксирован не был.

Анализ полученной коллекции подъемного материала показывает, что она не содержит элементов, выбивающихся из общего числа артефактов по своим технико-типологическим характеристикам, степени сохранно сти поверхности или сырьевой составляющей. В целом можно предполагать, что по своему составу она достаточно гомогенна и, видимо, культурно-хронологически близка археологическим комплексам пунктов 1 и 2.

Пункт 4. Расположен в 0,5 км к северо-западу от пункта 3 (51°03ʹ48,6ʺ с.ш.; 81°58ʹ19,4ʺ в.д.; абс. выс. 289 м). Под обнажением высокого берега (10– 12 м) образующего неглубокий протяженный залив, на участке береговой полосы площадью ок. 500 м2 была собрана коллекция подъемного материала, включающая 24 изделия из камня и культурно неди-агностируемый фрагмент керамики (фрагмент дна плоскодонного сосуда).

В составе каменного сырья представлены кремень и алевролиты с твердостью по шкале Мооса 6–7, а также скрытокристаллические осадочные породы аргиллит-алевролитового ряда, с твердостью по шкале Мооса 5–5,5.

Коллекцию каменных предметов составляют небольшой одноплощадочный однофронтальный истощенный нуклеус для отщепов, нуклевидный обломок, два технических скола (разжелвачивания и реберчатая пластина), три пластины средних размеров, два пластинчатых отщепа (крупный и средний), 14 отщепов и чешуйка. Археологический материал имеет разную степень изменения состояния поверхности – от неизмененной до сильно сглажен-28

ной. Большая часть предметов слабоокатана. Среди отщепов по размерности к крупным относится один, к средним – семь, к мелким – шесть. Огранка сколов преимущественно субпараллельная, реже бессистемная и конвергентная. Ударные площадки, как правило, точечные и гладкие. Орудийный набор разнообразен и включает два остроконечника леваллуа без ретуши (рис. 2, 6 ), угловатое (déjété) скребло (рис. 2, 5 ) и концевой скребок на отщепе. При этом скребок и скребло имеют сильную степень окатанности, один из остроконечников – слабую, а второй – не окатан.

Анализ коллекции позволяет утверждать, что в ней представлен разновременный материал, часть которого может быть отнесена к эпохе среднего палеолита и находит прямые аналогии среди ас-самбляжей сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая [Междисциплинарные исследования…, 2018].

При дальнейшем осмотре левого берега водохранилища западнее пункта 4, на участке протяженностью ~6 км, явных зон концентрации артефактов выявлено не было, однако общее число рассеянного археологического материала составило 39 экз., в т.ч. 34 изделия из камня и пять фрагментов керамики. В составе каменного сырья основную долю составляют скрытокристаллические осадочные породы аргиллит-алевролитового ряда, с твердостью по шкале Мооса 5–5,5, но также представлено несколько изделий из кремня с твердостью по шкале Мооса 7.

Остатки керамических сосудов представлены орнаментированными и неорнаментированными фрагментами, включая части венчиков и дна. По характеру орнаментации часть их соответствует эпохе ранней бронзы, часть – раннему железному веку.

Коллекцию каменных предметов составляют небольшой радиальный однофронтальный уплощенный и сильно истощенный нуклеус для от-щепов, два нуклевидных обломка, технический краевой скол, три средние пластины, четыре пластинчатых отщепа, 20 отщепов и два обломка. Археологический материал имеет разную степень изменения состояния поверхности – от неизмененной до сильно сглаженной. Большая часть предметов слабоокатана. Орудийный набор включает массивный интенсивно ретушированный остроконечник (рис. 2, 7 ) и концевые скребки на отще-пах (рис. 2, 4 ), в основном крупных. Большинство скребков и остроконечник имеют слабую степень окатанности.

Анализ коллекции позволяет утверждать, что в ней представлен разновременный материал, часть которого (пластины, остроконечник, часть скреб- ков) по своей морфологии может быть отнесена к ранним этапам верхнего палеолита.

Разведочные работы 2020 г. показали высокий потенциал района Гилёвского водохранилища в плане поисков новых археологических объектов, в т.ч. каменного века. Несмотря на длительное разрушение и размыв береговых отложений, а также интенсивные археологические работы, проводившиеся на этой территории последние 50 лет, исследования текущего года позволили выявить ранее не зафиксированный, хотя и сильно разрушенный, стратифицированный комплекс финала каменного века. Кроме того, была получена представительная коллекция артефактов разных археологических эпох и подтверждено наличие в этой части Алтайского края материалов среднего и верхнего палеолита. На основании полученных материалов стало возможно предположить заселение данной территории носителями сибирячихинской среднепалеолитической культуры, ранее фиксировавшейся только на пещерных стоянках в горных районах.

Общий анализ распространения археологического материала каменного века вдоль береговой линии водохранилища позволил предполагать, что наибольшая его концентрация в настоящее время связана с сохранившимися участками древнего высокого берега р. Алей и выявлена в тех пунктах, где современная береговая линия водохранилища максимально приближается к затопленному руслу реки. В первую очередь, это его юго-восточная часть. Показательно, что на противоположном низком берегу выявлено и изучено большое число памятников эпохи палеометалла, включая могильники и поселенческие комплексы, однако находки предметов палеолитического времени в северо-восточной части водохранилища практически неизвестны.

Список литературы Археологическая разведка на Гилевском водохранилище в Алтайском крае в 2020 году

- Демин М.А., Ситников С.М. Материалы Гилёвской археологической экспедиции. - Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 2007. - Ч. 1. - 273 с.

- Кунгуров А.Л. Каменный век Рудного Алтая. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. - Ч. 1: Палеолитические памятники. - 176 с.

- Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры - стоянки среднего палеолита Алтая / А.П. Деревянко, С.В. Маркин, К.А. Колобова, В.П. Чабай, Н.А. Рудая, Б. Виола, А.П. Бужилова, М.Б. Медникова, С.К. Васильев, В.С. Зыкин, В.С. Зыкина, В.С. Зажигин, А.О. Вольвах, Р.Г. Робертс, 3. Якобс, Бо Ли. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2018. - 468 с.

- Савко И.А. История археологических исследований в зоне строительства Гилевского водохранилища в 1970-е гг. // Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае (археология, этнография, устная история и музееведение): мат-лы XIV междунар. науч.-практ. конф. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. -С. 116-122.

- Шульга П.И. Могильник раннескифского времени Гилёво-10 в предгорьях Алтая. - Новосибирск: Ред.-издат. центр Новосиб. гос. ун-та, 2016. - 258 с.