Археологическая разведка в долине реки Чуи на Алтае

Автор: Кубарев Г.В., Слюсаренко И.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521800

IDR: 14521800

Текст статьи Археологическая разведка в долине реки Чуи на Алтае

В августе-октябре 2011 года Чуйский отряд Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН проводил археологические разведочные работы в долине р. Чуи и в Чуйской степи на территории Онгудайского, Ула-ганского и Кош-Агачского районов Республики Алтай. Чуйским отрядом был обследован участок полосы отчуждения под проектируемый газопровод «Алтай» общей протяженностью 180 км. Исследованный участок начинается близ слияния рек Чуи и Катуни и заканчивается в Чуйской степи, в окрестностях с. Мухор-Тархата. На всем этом протяжении проектируемый газопровод трижды пересекает р. Чуя и местами проходит по труднодоступным скальным, либо поросшим тайгой участкам. Дополнительную сложность представлял собой отрезок проектируемого газопровода длиной около 60 км, проходящий в нижнем течении р. Чуи по ее левому берегу – противоположному от правого берега, на котором проложен Чуйский тракт. Несмотря на наличие нескольких мостов через Чую, этот участок зачастую приходилось обследовать, пересекая реку на лодке и совершая в основном пешие переходы.

Створ проектируемого газопровода «Алтай» на указанном участке частично проходил по археологическим памятникам, которые уже были открыты ранее и в той или иной степени исследованы. Так, в 1991 году Восточноалтайский отряд ИАЭТ СО РАН под руководством В.Д. Кубарева скопировал петроглифы местонахождения Калбак-Таш II, в число которых входил и отдельный крупный скальный останец – т.н. Игнатов камень [Кубарев, 1992, с. 8–9, рис. 18–20; Кубарев, Маточкин, 1992, рис. 31]. Он находится приблизительно в 300 метрах к востоку от туристического комплекса Чуй-Оозы. Сюжеты и персонажи на «Игнатовом камне» относятся в основном к эпохе бронзы, но есть и петроглифы, нанесенные в раннем железном веке.

Участок левого берега р. Чуя от с. Иодро до самого ее устья довольно сильно насыщен наскальными рисунками. Они встречаются на отдельных выходах, скальных останцах и огромных камнях. Местонахождения петроглифов в данном районе были впервые выявлены в ходе разведок в конце 1980-х гг. [Черемисин, 1990, 1993, 1997]. Условно они разделены на четыре пункта: Чуя I–IV [Кубарев, Маточкин, 1992, с. 50]. В разной степени эти памятники попадают в створ газопровода и были обследованы заново.

В число известных и исследованных памятников входит и могильник Белый Бом II, котор ы й распол о жен на второй надпойменной террас е левого берега р. Чуи, в 2,5-3 км к юго-востоку от с. Белый Бом. В 1980 году экспедиция АГУ исследовала здесь 8 курганов и 6 поминальников [Глоба, 1983, с. 116]. Из них 4 кургана принадлежали гунно-сарматской эпохе. Автор раскопок датировала могильник в пределах II в. до н.э. – III–V вв. н.э. [Глоба, 1983, с. 121]. Отсутствие нумерации объектов на опубликованном плане могильника Белый Бом II [Глоба, 1983, табл. I] затрудняло их идентификацию на местности. Это в полной мере относится и к могильнику Белый Бом I, о составе, размере и местоположении которого остается только догадываться.

Палеолитическое местонахождение Куяхтанар также пересекается трассой будущего газопровода. Это местонахождение находится на правом берегу р. Чуи близ впадения в нее р. Куяхтанар. Первые сборы подъемного материала здесь были сделаны еще в конце 1970-х годов [Кубарев и др., 1978, с. 245]. Немногочисленный подъемный материал сконцентрирован в основном в районе песчаных выдувов [Деревянко, Маркин, 1987, с. 11].

Включая вышеперечисленные и уже известные памятники, нами на всем протяжении 180-километрового участка газопровода было зафиксировано 95 памятников. Часть из них представляет собой одиночные или немногочисленные объекты (курганы, выкладки, оградки, стелы), другие – большие погребальные и погребально-поминальные комплексы, насчитывающие от 20 до 60 объектов. В процессе работы снимались глазомерные планы памятников с использованием GPS-приемников. Все объекты были описаны, сфотографированы и отмечены те из них, которые непосредственно попадают в полосу отчуждения для строительства газопровода. Обследованы возможные варианты обхода археологических памятников трассой газопровода. Для большинства археологических объектов еще до проведения раско-почных работ можно было с большой степенью уверенности предположить их культурную и хронологическую принадлежность. Четко определяются цепочки пазырыкских курганов, ориентированные по линии С-Ю, либо поперек долины реки, расположенные в «сотовом» порядке объекты гунносарматского времени, древнетюркские оградки и курганы, пристроенные к более ранним памятникам. Наконец, выявлены крупные, одиночные курганы и керексуры эпохи бронзы, тяготеющие к подножию гор и склонов.

Среди зафиксированных и обработанных нами памятников особенно хотелось отметить два новых местонахождения петроглифов на левом берегу р. Чуи, а также уникальное древнетюркское изваяние, на лицевой плоскости которого выбиты две личины: в верхней части – мужская, а под ней – женская в трехрогом головном уборе. Приведем описание одного из неизвестных ранее местонахождений петроглифов в местности Сырнах-Гозы. Оно расположено на левом берегу р Чуи, в 2–3 км от с. Белый Бом вниз по течению реки.

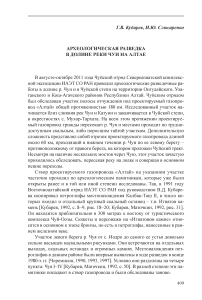

Петроглифы Сырнах-Гозы выполнены на хорошо заметном издали скальном выходе высотой около 8–10 м (рис. 1). Его общая длина по ли-

Рис. 1. Общий вид на скальный выход с петроглифами в местности Сырнах-Гозы. Левый берег р. Чуи. Алтай.

нии С–Ю составляет около 20 м. Вертикальные скальные поверхности с рисунками обращены на восток. Местонахождение петроглифов насчитывает порядка 11 композиций, выполненных на вертикальных поверхностях, 5 композиций на горизонтальных поверхностях, а также многочисленные отдельные изображения животных. Рисунки концентрируются на нижнем ярусе скального выхода. Скальная поверхность серого, серо-зеленого цвета, слабо патинизирована, мох и лишайники практически отсутствуют. Значительная часть изображений утеряна вследствие естественного разрушения и отслаивания камня.

Композиции представляют собой изображения сцен охоты, групп живот -ных (козлов, оленей, быков), воинов-охотников в характерных серповидных головных уборах с луками и «хвостами». На центральной композиции, размеры которой составляют 2 х 0,6 м, воспроизведена большая фигура горного барана, окруженного более мелкими фигурами козлов (рис. 2). Чуть ниже изображена сцена охоты лучника в серповидном головном уборе на оленя. Следует отметить также отдельные изображения человеческих фигур, воспроизведение колеса (незаконченное изображение колесницы?), параллельные выбитые линии, два вырезанных и глубоко прошлифованных тамгаобразных знака. У самого подножия скалы имеется несколько плоскостей с тонкими и изящными гравировками животных. Таким образом, на скале Сырнах-Гозы петроглифы выполнены практически во всех возможных техниках: выбивка, гравировка, шлифование. Часть наскальных композиций скопирована нами, и эту работу в дальнейшем предполагается продолжить.

Рис. 2. Петроглифы Сырнах-Гозы. Фрагмент композиции.

Под скалой фиксируются основания стен, сложенных из огромных плит. Вероятно это остатки загонов для скота, подобные тем, которые неоднократно встречались у других наскальных комплексов на территории Российского и Монгольского Алтая. Почва под скалой Сырнах-Гозы сильно гумусирована и поросла высокой травой.

Основной массив петроглифов Сырнах-Гозы, представляющий собой выбитые изображения оленей, быков, охотников в серповидных головных уборах, относится к эпохе ранней и развитой бронзы (начало и середина II тыс. до н.э.). Среди многочисленных аналогий в петроглифах Алтая наиболее близкой и яркой можно считать основную и самую многочисленную группу наскальных изображений в Калбак-Таше I [Кубарев, 2011, с. 61]. Гравированные изображения, а также прошлифованные тамгаобразные знаки, по-видимому, должны быть датированы эпохой раннего средневековья (VI–X вв.), либо предшествующим гунно-сарматским периодом (III–V вв.).

Вне зависимости от дальнейших планов по строительству газопровода на территории Республики Алтай, проведенные разведочные работы позволили получить ценные и многочисленные данные по археологическим памятникам долины р. Чуи. Большинство из них были впервые открыты и предварительно обследованы.