Археологическая разведка в Змеиногорском и Курьинском районах Алтайского края в 2020 году

Автор: Анойкин А.А., Харевич В.М., Павленок Г.Д., Кулик Н.А., Козликин М.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В 2020 г. Змеиногорским отрядом ИАЭТ СО РАН на береговой линии западной части оз. Колыванского (Алтайский край) было выявлено четыре пункта с поверхностным залеганием археологического материала. Общее количество находок составляет 88 экз. Все предметы выполнены из камня и представлены в основном мелкими сколами. В орудийном наборе выделены миндалевидный двояковыпуклый наконечник стрелы, однолезвийное долотовидное изделие и неопределимый фрагмент орудия. По характеру сохранности поверхности предметов, составу использованного каменного сырья, а также типологии изделий, наряду с отсутствием керамики все рассмотренные материалы, предположительно, соответствуют индустриям начального этапа голоценового времени. Общий анализ геоморфологической ситуации в районе оз. Колыванского позволяет предполагать, что данная территория малоперспективна в плане обнаружения стратифицированных комплексов палеолитического времени. Другим районом, где проводились изыскания, являлась долинар. Белой (левый притокр. Чарыш) в ее среднем течении. Визуальный осмотр долины показал, что на ее отдельных участках есть протяженные субгоризонталъные высокие (до 10-15 м) останцы первой надпойменной террасы, представленные аллювиальными отложениями верхнего плейстоцена: песками, супесями, суглинками, илами. Помимо этого, речной аллювий в большом количестве содержит гальку и валунник тонкозернистых алевролитов с твердостью 5,5-6,0 по шкале Мооса, хорошо подходящих для регулярного расщепления. Кроме того, долину р. Белой невозможно миновать при передвижении из горных районов Юго-Западного Алтая в западном направлении и она занимает промежуточное положение между известными палеолитическими стоянками горной (пещеры Чагырская и Страшная) и предгорной (местонахождения на Гилевском водохранилище и др.) частей Рудного Алтая. Высокий потенциал долины р. Белой в плане поиска памятников палеолита не вызывает сомнений, однако работы здесь затруднены большой протяженностью площадок, отсутствием естественных обнажений и высоким травостоем.

Алтайский край, рудный алтай, оз. колыванское, ранний голоцен, палеолит, мезолит

Короткий адрес: https://sciup.org/145145119

IDR: 145145119 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.030-036

Текст научной статьи Археологическая разведка в Змеиногорском и Курьинском районах Алтайского края в 2020 году

В полевом сезоне 2020 г. Змеиногорский отряд ИАЭТ СО РАН вел разведочные археологические работы на территории Змеиногорского и Курьинско-го р-нов Алтайского края. Основной целью исследований являлся поиск новых памятников каменного века, который в пределах указанных административных единиц велся на двух участках: береговая зона оз. Колыванского и долина р. Белой (рис. 1).

Массовый подъемный археологический материал был зафиксирован только в районе оз. Колы-ванского и залегал на четырех локальных участках. Озеро расположено вблизи северо-западных отрогов Колыванского хребта, сложенных пермскими интрузивными образованиями (гранитоиды, кварцевые диориты, диориты, граниты и плагиогра- ниты), выходы которых прослеживаются по всему периметру водоема, в виде денудационных остан-цов. На северо-восточном берегу есть выходы горного хрусталя.

Озеро расположено на контакте трех геоморфологических и ландшафтных зон. На западе и северо-западе это элювиально-делювиальная равнина (относительные высоты 20–50 м) на складчатоглыбовом основании с денудационными останцами. Покровные лессовидные отложения перекрыты среднемощными черноземами. Ландшафт возвышенный (эрозионно-денудационные предгорья), степной, с маломощным суглинисто-щебеночноглыбовым покровом и скальными выходами. На юге и юго-востоке это эрозионная останцово-гря-

Рис. 1. Карта расположения пунктов сбора археологических материалов и обследованных участков Змеиногорского и Курьинского р-нов Алтайского края.

довая зона (относительная высота 200–400 м), со степным крутосклонным низкогорным ландшафтом. Рыхлый чехол сложен эолово-пролювиальными отложениями, перекрытыми горными черноземами и маломощными (смытыми) суглинками. С севера и северо-востока к озеру подходит мелко-сопочник (амплитуда высот 50–400 м). Ландшафт холмисто-увалистый с лессово-суглинистым покровом на скальном цоколе [Кунгуров, 2002].

Район оз. Колыванского неоднократно осматривался археологами Алтайского государственного университета, которые фиксировали здесь наличие значительного количества археологических объектов, в основном курганные могильники, отдельные курганы, а также поселения бронзового века и, возможно, неолита. Кроме того, проводился сбор археологического материала, находящегося в поверхностном залегании, как правило, малочисленного и представленного преимущественно изделиями из камня, атрибутируемыми, как правило, раннеголоценовым временем. Находки каменных артефактов, которые могли относиться к эпохе палеолита, были представлены единичными экземплярами в общей массе подъемного материала [Там же; Кунгуров, Лыжникова, Грушин, 2013; Грушин и др., 2015].

Практически все выявленные в ходе этих работ археологические объекты были сосредоточены на северо-востоке (верхнее течение р. Усть-Колыванка и ур. Старая Деревня) и на участке между озером и с. Саввушки (юго-запад) [Там же].

В ходе разведочных работ 2020 г. основной зоной исследования была береговая линия западной части водоема от границы Алтайского оптико-лазерного центра им. Г.С. Титова (южная оконечность) до истока р. Усть-Каменка (северная оконечность). В результате на обследованной территории было зафиксировано четыре пункта концентрации каменных артефактов, расположенных в основном на низких участках берега, подвергающихся интенсивному размыву.

Пункт 1. Расположен на западном берегу большой подковообразной бухты на южной оконечности озера в 2 км к западу от с. Савушки (51°36ʹ06,0ʺ с.ш.; 82°13ʹ50,0ʺ в.д.; абс. выс. 336 м). Здесь, на пляже туристического комплекса, на непротяженном участке узкой береговой линии (50 × 2 м) собрана небольшая, но показательная коллекция каменных артефактов, включающая яркие и диагностируемые орудийные формы. Общее количество находок – 28 экз., в т.ч. небольшой нуклевидный обломок, технический скол (полуреберчатая пластина), мелкая пластина, шесть пластинчатых отщепов (средний и пять мелких), восемь отщепов (средний и семь мелких), восемь обломков/осколков и четыре чешуйки. Археологический материал имеет разную 32

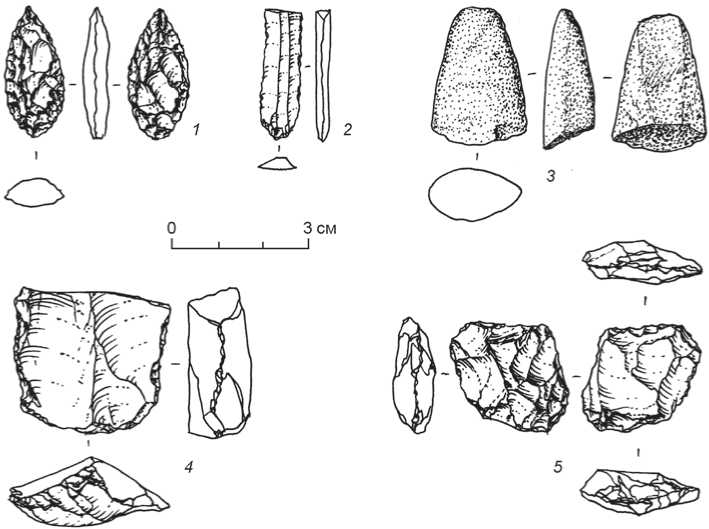

степень изменения поверхности – от неизмененной до сильно сглаженной. Основная часть предметов слабоокатана. Огранка дорсала сколов преимущественно субпараллельная и бессистемная. Ударные площадки в большинстве случаев точечные и гладкие, реже – двугранные. Редукция карниза (прямая и обратная) прослеживается на двух сколах из десяти изделий, сохранивших остаточную ударную площадку. Орудийный набор включает небольшой миндалевидный двояковыпуклый наконечник стрелы (рис. 2, 1 ), мелкое прямоугольное уплощенное однолезвийное долотовидное изделие (рис. 2, 5 ), со следами забитости и смятости на противолежащем лезвию крае, а также неопределимый фрагмент орудия (рис. 2, 3 ).

Состав каменного сырья достаточно однороден. Это скрытокристаллические осадочные породы ар-гиллит-алевролитового ряда, с твердостью по шкале Мооса 5,0–5,5, в основном серого цвета. Реже использовались сланцы (твердость по шкале Мооса 4). Два предмета, в т.ч. наконечник стрелы, изготовлены из светло-серого кремня (твердость по шкале Мооса 7), вероятные источники которого расположены вне пределов Колыванского хребта.

По технико-типологическим характеристикам коллекция каменных артефактов может быть отнесена к раннеголоценовым (неолитическим) комплексам.

Пункт 2. Расположен в центральной части западного берега, занимая большую часть пляжа протяженной и слабоврезанной подковообразной бухты, в 1,5 км севернее пункта 1 (51°21ʹ40,6ʺ с.ш.; 82°10ʹ59,8ʺ в.д.; абс. выс. 336 м). Археологический материал был распространен исключительно на узкой песчаной полосе (100 × 2 м) в непосредственной близости от уреза воды и не образовывал каких-либо зон концентрации. Общее количество находок составило 10 каменных артефактов, в их числе: мелкий технический скол (вторичный), мелкая пластина, микропластина (рис. 2, 2 ), средний пластинчатый отщеп (рис. 2, 4 ), четыре отщепа (три средних и мелкий) и два осколка. Археологический материал имеет разную степень изменения поверхности – от слабо до сильно сглаженной. Основная часть предметов слабоокатана. Каменное сырье представлено скрытокристаллическими осадочными породами аргиллит-алевролитового ряда, с твердостью по шкале Мооса 5,0–5,5, в основном серого цвета. Огранка дорсала сколов субпараллельная и ортогональная. Ударные площадки гладкие (3 экз.), точечная и двугранная. Прямая редукция края ударной площадки фиксируется на одном сколе. Орудийных форм нет.

Состав коллекции не позволяет проводить каких-либо точных культурно-хронологических кор-

Рис. 2. Каменные артефакты с пунктов сбора археологических материалов оз. Колыванского.

1 – наконечник стрелы; 2 – фрагмент микропластины; 3 – неопределимый фрагмент орудия; 4 – фрагмент пластинчатого отщепа; 5 – долотовидное орудие.

реляций, однако характер сохранности поверхности предметов, состав использованного каменного сырья и техники расщепления сопоставимы с таковыми в коллекции пункта 1. Это наряду с отсутствием керамики позволяет предполагать, что данные материалы, скорее всего, соответствуют индустриям начального этапа голоценового времени.

Пункт 3. Расположен на северо-западной оконечности озера, занимая значительную часть береговой зоны, в 1,5 км севернее пункта 2 (51°22ʹ36,5ʺ с.ш.; 82°10ʹ56,6ʺ в.д.; абс. выс. 336 м). Археологический материал был распространен на узкой песчаной полосе (150 × 2 м) в непосредственной близости от уреза воды и не образовывал каких-либо зон концентрации. Общее количество находок составило 46 каменных артефактов: небольшой нуклевидный обломок, мелкий технический скол (вторичный), средняя и мелкая пластины, микропластина, средний пластинчатый отщеп, 23 отщепа (2 крупных, 6 средних и 15 мелких), 7 об-ломков/осколков и 10 чешуек. Орудийных форм нет. Археологический материал имеет разную степень изменения поверхности – от неизмененной до сильно сглаженной. Основная часть предметов слабоокатана. В составе каменного сырья в основном представлены скрытокристаллические осадочные породы аргиллит-алевролитового ряда, с твердостью по шкале Мооса 5,0–5,5, в основном серого цвета. Реже использовались сланцы (твердость по шкале Мооса 4).

Огранка дорсала сколов преимущественно субпараллельная, реже бессистемная, гладкая и ортогональная. Ударные площадки преимущественно гладкие и точечные, реже – двугранные и естественные. Подработка краевой зоны ударной площадки прослеживается на 13 сколах из 19 изделий, сохранивших остаточные ударные площадки. Преимущественно это прямая редукция, но есть и обратная редукция, и простое снятие карниза.

Состав коллекции не позволяет проводить каких-либо точных культурно-хронологических корреляций, однако характер сохранности поверхности предметов, состав использованного каменного сырья и техники расщепления сопоставимы с таковыми в коллекции пунктов 1 и 2. Это наряду с отсутствием керамики позволяет предполагать, что все рассмотренные материалы, скорее всего, соответствуют индустриям начального этапа голоценового времени, по аналогии с ранее изученными мезолитическими комплексами Алтая [Лапшин, Кадиков, 1981; Кунгуров, Кадиков, 1985].

Пункт 4. Единственный пункт концентрации археологических материалов, расположенный не на береговой полосе, а на удалении 0,3 км от берега в направлении с. Саввушки (51°22ʹ10,6ʺ с.ш.; 82°10ʹ26,2ʺ в.д.; абс. выс. 340 м). В колее проселочной дороги, на участке протяженностью 50 м, был собран немногочисленный археологический материал, в количестве четырех каменных артефактов. В составе каменного сырья представлены скрытокристаллические осадочные породы ар-гиллит-алевролитового ряда, серого цвета, с твердостью по шкале Мооса 5,0–5,5. Это средний пластинчатый отщеп, два отщепа (средний и мелкий) и небольшой обломок. Орудийных форм нет. Все предметы имеют слабую степень изменения поверхности.

Малочисленность и состав коллекции не позволяет проводить каких-либо точных культурнохронологических корреляций, однако характер сохранности поверхности предметов и состав использованного каменного сырья сопоставимы с таковыми в коллекциях остальных пунктов.

Общий анализ геоморфологической ситуации в районе оз. Колыванского позволяет предполагать, что, несмотря на наличие здесь археологического материала каменного века, встречающегося практически вдоль всей береговой линии и отмеченного также за ее пределами, перспективность данной территории в плане обнаружения стратифицированных комплексов палеолитического времени достаточно низкая. В первую очередь это связано с незначительной по мощности пачкой плейстоценовых отложений или, чаще, ее отсутствием на участках береговых размывов, где современная почва, как правило, залегает непосредственно на выходах коренных пород или элювиальных отложениях. Вместе с тем геоморфологическая позиция водоема на стыке ландшафтных зон, стабильный гидрорежим водоема и удобство до ступа к нему определяют привлекательность данной территории для заселения ее древним человеком, что подтверждают известные здесь памятники голоценового времени. Поэтому представляется вполне вероятным, что здесь могут быть обнаружены единичные предметы палеолитического облика, залегающие вне стратиграфического контекста.

Следующим районом, где проводились изыскания, являлась долина р. Белой (левый приток р. Ча-рыш) в ее среднем течении, в окрестностях с. Бу-грышиха, на участке от южного склона г. Палатцы до урочища Финаев Увал и северо-западного склона г. Сосновая (~15 км). Река берет начало в гольцовой зоне Тигирецского хребта, стекая с юго-восточного склона г. Разработной (абс. выс. 1962 м). Далее река огибает гольцы Тигирецского хребта с юга и запада, проходя по его отрогам, и поворачивает на север к долине Чарыша. Согласно имеющимся данным, долины основных притоков Чарыша (Белая, Иня, Маралиха и др.) были заложены в неогене, а транзитная долина Чарыша сформировалась еще в позднем олигоцене и является наиболее древней [Гусев и др., 2015]. В долинах этих рек, являющихся притоками Оби IV и V порядка, свежие оголенные от рыхлого чехла эрозионные склоны просле-34

живаются вдоль тыловых швов высокой поймы и первой надпойменной террасы. Это свидетельствует о том, что склоны интенсивно вырабатывались мощными водотоками еще в конце последней ледниковой эпохи. Так, плановое положение эрозионных склонов в долинах Чарыша и его основных притоков позволяет предполагать, что ранее эти водотоки занимали практически все днище долин, имея ширину до 1–2 км и глубину до 10–15 м [Там же]. По данным геологической съемки в настоящее время эрозионные склоны речных долин в данном районе крутые (30–70°). Форма речных долин преимущественно v-образная. Для верхнего и среднего течения р. Белой характерно преобладание процессов эрозии над аккумуляцией. Участками борта долины сложены дочетвертичными скальными образованиями. В других местах склоны выстилаются элювиально-делювиальными глыбово-щебнистыми суглинками и супесями мощностью до 2 м, которые формировались во время последнего оледенения и в голоцене. В районах, примыкающих к возвышенностям, западины в рельефе выстилаются делювиальными щебнистыми суглинками и супесями того же возраста, достигающими по мощности 10 м. Ширина поймы варьирует от нескольких м до 1 км. Отложения высокой и низкой поймы, формировавшиеся в голоцене, представлены песками с гравием и галькой, суглинками и супесями. Их мощность достигает 10 м.

В районе с. Бугрышиха река представляет собой широкий (до 40 м) и мелкий (до 1,5 м) водоток, протекающий в северо-восточном направлении по широкой (до 1 км) долине. Она ограничена с северо-запада и юго-востока горными грядами с превышениями над урезом воды до 300 м и абсолютными высотами до 680 м (г. Чудская).

Река Белая протекает в зоне распространения чинетинской свиты, которая входит в громотухин-скую серию (Slgr) пород силурийского возраста. На рассматриваем участке отложения свиты представлены толщей (400–600 м) неравномерно переслаивающихся зелено-серых, серых, нередко известковистых алевролитов, глинистых сланцев и мелкозернистых песчаников. Изредка встречаются маломощные (первые метры) прослои кварцевых гравелитопесчаников, гравелитов и мелкогалечных конгломератов, а также небольшие линзовидные тела серых, темно-серых, розоватосерых органогенных, в разной мере песчанистых известняков, известняковых песчаников [Там же]. Как показал осмотр руслового аллювия, он содержит разноразмерную гальку, а также мелкий и средний валунник. В аллювии представлены преимущественно алевролиты, сланцы и песчаники, примерно в равных пропорциях. При этом часть их имеет высокие «потребительские» качества и пригодны для использования в серийном производстве каменных артефактов, включая сложные техники первичного расщепления. В первую очередь, это тонкозернистые алевролиты с разным содержанием аргиллитового материала и твердостью 5,5–6,0 по шкале Мооса. Таким образом, в этой части долины древний человек имел в своем распоряжении легкодоступный и фактически не ограниченный запас каменного сырья.

Визуальный осмотр долины показал, что на ее отдельных участках есть протяженные субгоризонтальные высокие (до 10–15 м) останцы первой надпойменной террасы, представленные аллювиальными отложениями верхнего плейстоцена: песками, супесями, суглинками, илами. Такие участки отмечены как на левом, так и на правом берегах (южная оконечность с. Бугрышиха; участок между двумя безымянными ручьями в 5 км к северу от села; участок между горами Рудничная и Полынская около пос. Подпалатцы). Позиция этих участков в рельефе позволяет предполагать, что с ними могут быть связаны следы пребывания в долине первобытного человека, однако работы здесь затруднены большой протяженностью площадок (до 1 км), отсутствием естественных обнажений и высоким травостоем. Поиск объектов каменного века здесь возможно проводить только методом сплошной шурфовки, что является крайне трудозатратным.

Вместе с тем долина р. Белой расположена на периферии Средне-Чарышского карстового района и на незначительном удалении (12 км на широте с. Бугрышиха) от еще одного крупного притока Чарыша – р. Иня, где находится известная палеолитическая стоянка – пещера Страшная. Иня течет практически параллельно Белой и легкодоступна по долинам боковых притоков. В западном направлении от р. Белой, также на незначительном удалении, находятся оз. Белое и Колыванский хребет, вдоль которого можно выйти к оз. Колыванскому и далее в междуречье рек Алей и Чарыш. На юге в верхнем течении р. Белой через невысокие перевалы между Кипешными и Воробьевыми горами можно попасть к истокам р. Алей, одной из основных речных артерий в этой части Алтая. Таким образом, долина Белой является удобной транзитной магистралью, соединяющей горные и предгорные районы региона. Стоит отметить, что в 20 км от впадения Белой в Чарыш расположена Чагырская пещера, археологические материалы из которой относятся к сиби-рячихинской культуре среднего палеолита, существовавшей на данной территории 60–50 тыс. л.н. [Междисциплинарные исследования…, 2018]. Следы пребывания ее носителей зафиксированы также на Гилевском водохранилище (р. Алей) (см. статью

Анойкин и др. «Археологическая разведка на Гилев-ском водохранилище в Алтайском крае в 2020 году» в этом сборнике). Таким образом, долина Белой занимает промежуточное положение между известными памятниками одной палеокультуры; в ее долине в плейстоценовое время могли существовать карстовые убежища и открытые площадки, удобные для проживания; здесь есть пригодное для регулярного расщепления каменное сырье; этот район невозможно миновать при передвижении из горных районов Юго-Западного Алтая в западном направлении. Таким образом, высокий потенциал долины р. Белой в плане наличия здесь памятников палеолита не вызывает сомнений.

Список литературы Археологическая разведка в Змеиногорском и Курьинском районах Алтайского края в 2020 году

- Грушин С.П., Миляев Г.А., Вальков И.А., Кунгуров А.Л. Результаты археологической разведки в Змеиногорском районе // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. - Барнаул, 2015. - № 21. -С. 83-87.

- Гусев Н.И., Вовшин Ю.Е., Круглова А.А., Пушкин М.Г., Николаева Л.С., Русанов Г.Г., Плеханов О.А., Богомолов В.П., Строев Т.С., Морева Н.В., Сергеева Л.Ю. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Сер. Алтае-Саянская. Лист М-44 - Рубцовск. Объяснит. зап. - СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2015. - 415 с.

- Кунгуров А.Л. Каменный век Рудного Алтая. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. - Ч. 1: Палеолитические памятники.- 176 с.

- Кунгуров А.Л., Кадиков Б.Х. Многослойное поселение Усть-Сема // Алтай в эпоху камня и раннего металла. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1985. - С. 29-50.

- Кунгуров А.Л., Лыжникова О.Г., Грушин С.П. Свод памятников археологии Змеиногорского района // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. - Барнаул, 2013. - № 18-19. - С. 456-487.

- Лапшин Б.И., Кадиков Б.Х. Позднепалеолитическая стоянка у села Майма в Горном Алтае (по материалам Бийского краеведческого музея) // Проблемы

- Западно-Сибирской археологии. Эпоха камня и бронзы. - Новосибирск: Наука, 1981. - С. 9-21.

- Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры - стоянки среднего палеолита Алтая / А.П. Деревянко, С.В. Маркин, К.А. Колобова, В.П. Чабай, Н.А. Рудая, Б. Виола, А.П. Бужилова, М.Б. Медникова, С.К. Васильев, В.С. Зыкин, В.С. Зыкина, В.С. Зажигин, А.О. Вольвах, Р.Г. Робертс, 3. Якобс, Бо Ли. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - 468 с.