Археологические данные об использовании и роли водного транспорта в древнейших культурах Японского архипелага

Автор: Табарев А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В рамках данной работы рассматриваются прямые и косвенные археологические свидетельства использования водного транспорта и его роли на территории Японского архипелага в каменном веке - в позднем палеолите (35- 14 тыс. л.н.) и в эпоху дзёмон (14-2,4 тыс. л.н.). На сегодняшний день время первоначального заселения архипелага Homo sapiens определяется периодом 35-33 тыс. л.н., при этом все моделируемые маршруты миграций со стороны Восточной Азии (Корейский п-ов, Тайвань, Дальний Восток России) на Японские о-ва предполагают пересечение проливов или акваторий. В распоряжении археологов пока нет остатков лодок или плотов периода позднего палеолита, а также периодов изначального и начального дзёмона, тогда как для периодов раннего, среднего, позднего и финального дзёмона их известно порядка 100 по 60 памятникам. Около 80 % всех находок относятся ко времени позднего и финального дзёмона. Все они представлены вариантами плоскодонных весельных лодок-каноэ, выполненных из единого ствола дерева длиной до 8,5 м и шириной до 0,7 м, удобных и эффективных в морских, речных и озерных условиях. Предполагается широкое использование водного транспорта в эпоху дзёмон не только в транспортно-коммуникационной и промысловой, ной в ритуально-церемониальной сферах, а также появление и обособление в дзёмонском обществе полноценных профессиональных групп - мастеров-судостроителей, лодочников-перевозчи-ков, торговцев, рыбаков, охотников на морского зверя, ныряльщиков - полностью живущих за счет эксплуатации и распределения акватических ресурсов.

Японский архипелаг, поздний палеолит, дзёмон, водный транспорт, контакты

Короткий адрес: https://sciup.org/145145617

IDR: 145145617 | УДК: 903.59 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.244-249

Текст научной статьи Археологические данные об использовании и роли водного транспорта в древнейших культурах Японского архипелага

Одним из наиболее интере сных направлений в исследовании древнейших технологий является изучение времени появления и эволюции водного транспорта, его роли в заселении островного мира, в освоении прибрежных, морских, речных и озерных акваторий, характера и особенностей миграций и культурных контактов в пределах морей и океанов.

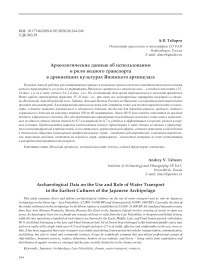

Около 7 тыс. составляющих Японский архипелаг больших и малых островов омываются водами Тихого океана, Охотским, Японским и Восточно-Китайским морями, а также внутренним морем Сето (рис. 1), что делает архипелаг идеальной исследовательской площадкой для «островной археологии» [Boomert, Bright, 2007; Erlandson, Fitzpatrick, 2006]. Применительно к сюжету о водном транспорте к этому следует добавить значительное количество пресноводных и соленых озер (самые большие по площади озера – Бива (670 км2) и Касумигаура (220 км2) на Хонсю , и Сарома (150 км2) на Хоккайдо), а также судоходных рек (три крупнейшие и важнейшие с точки зрения транспорта водные артерии – Синао (368 км) и Тоне (322 км) на Хонсю, а также Исикари на Хоккайдо (367 км)), игравших важную роль на всех этапах древней истории архипелага.

В рамках данной работы мы обращаемся к археологическим свидетельствам использования водного транспорта на территории Японского архипелага в каменном веке (35 – 2,4 тыс. л.н.) – в позднем палеолите и в эпоху дзёмон. При этом мы руководствуемся принципом “In mind, in pocket, and in hand” (в дословном переводе: «В воображении, в кармане и на ладони»), который предполагает существование: (1) некоторых общих предположений (гипотез); (2) большого массива косвенных данных и, (3) собственно фактов, с предпочтением именно последних. По этой причине мы не рассматриваем в работе, например, гипотезы о возможных трансокеанских миграциях и контактах с культурами других континентов [Turk, 2005].

По сегодняшним оценкам время первоначального заселения Японского архипелага Homo sapiens определяется поздним палеолитом, не ранее 35 – 33 тыс. л.н., все предполагаемые маршруты миграции с континентальной части Восточной Азии на острова предполагают пересечение проливов или акваторий. При этом необходимо подчеркнуть, что прямых доказательств (обнаруженных остатков лодок или плотов) для периода позднего палеолита в распоряжении археологов пока нет, и мы не знаем достоверно, как выглядел «палеолитический флот».

Исходя из сходства основных категорий каменного инструментария (трапецоиды, острия с наса-

Рис. 1. Японский архипелаг и окружающие его моря.

1 – Японское море; 2 – Восточно-Китайское море; 3 – Охотское море; 4 – Тихий океан; 5 – внутреннее море Сето.

дом и особенно рубящие орудия с подшлифовкой лезвия), в качестве приоритетной версии следует рассматривать заселение архипелага с территории Корейского п-ова [Гладышев, Табарев, 2020, с. 131; Tsutsumi, 2012]. Еще один маршрут миграции на архипелаг связан с о-вами Рюкю, где зафиксированы практически все наиболее ранние антропологические находки (пункты Мина-тогава, Ямасита-чо и др.) с возрастом от 32,1 до 16,6 тыс. л.н., но они не сопровождаются диагно-стичными находками каменной индустрии. На самом архипелаге наиболее ярким и многократно упоминаемым в литературе свидетельством использования водного транспорта в позднем палеолите (начиная с 30 тыс. л.н.) является до ставка обсидиана на Хонсю с гряды островов Изу (в частности, с о-ва Козу) [Habu, 2010, p.161].

Весьма многообещающе выглядят результаты серии экспериментальных плаваний между о-вами Тайвань и Рюкю на бамбуковых плотах (длиной 9 – 10 м и шириной 1 м) с командой из 6 человек, запасами воды и продовольствия [Kaifu et al., 2012, 2019], но их эффективность пока доказывает лишь саму техническую возможность таких конструкций и никакими археологическими данными не подтверждается.

Изначальный дзёмон (14–10 тыс. л.н.)* характеризуется существенными изменениями в каменной индустрии, появлением технологии гончарства, процессом трансформации хозяйства и переходом от мобильного к полуоседлому образу жизни на фоне изменяющихся ландшафтно-климатических условий финала плейстоцена и плейстоцено-голоценового рубежа.

Для периода изначального дзёмона случаи обнаружения лодок или плотов пока также неизвестны, но косвенных свидетельств их использования становится все больше. Так, при раскопках памятников в южной части о-ва Кюсю (Какоинохара, Сикадзэ-хасира, Маэбару, Соджияма) вместе со следами жилищных конструкций были обнаружены фрагменты керамических сосудов с типичным для этого периода «линейным орнаментом» и большое количество каменных изделий, среди которых особый интерес представляют инструменты с вогнутым подшлифованным лезвием типа стамесок (орудия для изготовления лодок?). Аналогичная керамика и орудия в изобилии найдены на близлежащем о-ве Танэ (памятники Санкакуяма-1, Окунонита и Онигано) [Iizuka, Izuho, 2017].

С наступлением голоцена – периода начального дзёмона (10 – 7 тыс. л.н.) – фиксируется существенный рост числа поселений, размеров и количества долговременных жилищ, на тихоокеанском побережье и побережье Японского моря появляются многочисленные раковинные кучи, которые свидетельствуют о становлении системы эксплуатации морских ресурсов и развитии технологий их добычи, требующих использования водного транспорта и более совершенного снаряжения (например, гарпунов поворотного типа, составных рыболовных крючков, сетей и т.д.). Обнаружение остатков водного транспорта для периода начального дзёмо-на – вопрос лишь времени и сохранности органики. Отметим, что и в других регионах мира самые ранние находки датируются именно ранним голоценом, например, в Европе – 10–9,5 тыс. л.н. (Нидерланды, Германия), в Африке – 8 тыс. л.н. (Нигерия).

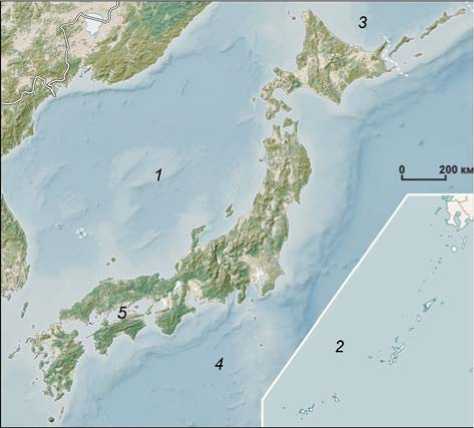

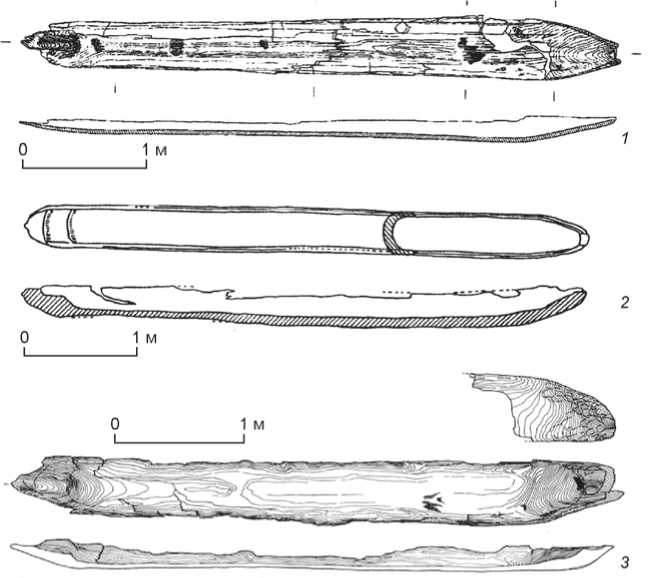

На территории Японского архипелага первые обнаруженные лодки связаны со следующим периодом – ранним дзёмоном (7 – 5,4 тыс. л.н.). Они представлены остатками т.н. «долблёнок» (dugout canoe, logboat) – плоскодонных (бескильных) весельных лодок-каноэ, выполненных из единого ствола дерева, и условно подразделяются на два типа: варитакэ-гата и кацуобуси-гат а (рис. 2). В большинстве случаев материалом для них служили японский кедр ( Criptomeria japonica ), восточный вяз ( Aphananthe aspera ) и торрея орехоносная ( Torreya nucifera ). Среди наиболее полно сохранившихся лодок-каноэ (на данный момент всего восемь) следует отметить находки на памятниках Ириенайко (преф. Сига), Торихама (преф. Фукуи) (рис. 3, 1 ), Камо (преф. Чиба) и Икирики (преф. Нагасаки) – их длина варьируется от 4,5 до 8 м, ширина – от 0,5 до 0,8 м, высота бортов в кормовой части – до 0,6 м при толщине стенок 2,5 – 5 см.

Всего пять находок датируются периодом среднего дзёмона (5,4 – 4,3 тыс. л.н.), из них лучшей сохранностью отличается каноэ на памятнике Наказа-то (г. Токио) длиной 5,8 м, шириной 0,72 м, высотой бортов до 0,42 м и толщиной стенок 2 – 5 см.

Наибольшее количество найденных лодок (59) датируется временем позднего (4,3 – 3,2 тыс. л.н.) и финального дзёмона (3,2 – 2,4 тыс. л.н.) – это ок. 80 % от всех находок [Habu, 2010, p. 164]. В литературе можно встретить несколько различающиеся данные о количестве найденных лодок, датируемых эпохой дзёмон. Мы опираемся на цифру 74, которую приводит Ю. Хабу [Habu, 2010, p. 164]. В недавно вышедшем «Иллюстрированном сопровождении по японской археологии» упоминается о 100 экз., найденных на 60 памятниках [An Illustrated Companion…, 2016, p. 78], включая раковинные кучи и торфяники. Примечательно, что

Рис. 2. Основные типы лодок, известные для эпохи дзёмон.

1 – варитакэ-гата ; 2 – кацуобуси-гата ; 3 – лодки в Музее оз. Бива (фото из архива автора).

подавляющее большинство лодок обнаружено не на морских побережьях, а вблизи внутренних водоемов, например, только у оз. Бива известно более 20 таких пунктов [Yoda, 2012, p. 239].

К числу наиболее информативных относятся три лодки длиной от 6,2 до 3,4 м на памятнике Хатамачи (преф. Чиба) (рис. 3, 2 ), семь лодок на стоянке Мото Сюйкей (преф. Сига, окрестности оз. Бива), включая крупную, длиной 8,25 м (рис. 3, 3 ), а также фрагменты 10–12 лодок на стоянке Хизако (преф. Сайтама), среди которых выделяется экземпляр длиной 7 м, изготовленный из ствола японского каштана ( Castanea crenata ) [Hudson, 2017; Seguchi, 2011]. Практически все лодки относятся к типу кацуобуси-га-та . Из-за внешней про стоты этих плавсредств часто недооценивается их эффективность и маневренность – использова

Рис. 3. Прорисовки лодок с разных памятников.

1 – Торихама, ранний дзёмон (по: [Habu, 2010]); 2 – Хатамачи, поздний дзёмон; 3 – Мото Сюйкей, поздний дзёмон (по: [Yoda, 2012]).

ние одного или двух балансиров или соединение лодок парами позволяло существенно усилить их устойчивость и грузоподъемность.

Иных, помимо самих лодок, археологических материалов, иллюстрирующих водный транспорт для эпохи дзёмон (глиняные модели судов, рисунки на сосудах или петроглифы), на сегодняшний день не известно, в разнообразии они представлены уже в последующих периодах древней истории Японии – яёй и кофун [Hudson, 2017].

Использование водного транспорта напрямую связано с появлением и обособлением в дзёмон-ском обществе профессиональных групп – мастеров-судостроителей, лодочников-перевозчиков, торговцев, рыбаков, охотников на морского зверя – полностью живущих за счет моря. Для обозначения таких групп в японской литературе даже существует особый термин – «люди моря» (каймин) – в противоположно сть населению, связанному с охотой и собирательством, а позднее – с земледелием [Amino, 1995, p. 245]. К числу специфических можно отне сти группы ныряльщиков и особенно глубоководных ныряльщиц за раковинами и жемчугом ( ама ). Специфика этой группы, известная по историческим описаниям (отбор, инициация, ритуалы, защитные татуировки, атрибутика), во многом соответствует параметрам классических «тайных обществ» [Lim,

Matsuda, 2012]. Различные украшения из раковин (браслеты, подвески) являлись одним из важнейших предметов торговли, атрибутом погребальных комплексов и маркером развития «престижных» технологий [Табарев, Иванова, 2019].

Распространением раковин и изделий из них, украшений из нефрита и предметов гончарства по территории архипелага и за его пределами* роль водного транспорта не ограничивается. Многие авторы делают акцент не только на транспортно-коммуникационной и промысловой составляющих, но и на использовании плотов и лодок в ритуальной практике, например, при посещении святилищ, целая сеть которых зафиксирована на малых островах вдоль побережья архипелага и в акватории крупных озер [Hudson, 2017, p. 109–110].

С технологической точки зрения следует еще раз подчеркнуть эпизодические проявления в орудийном наборе населения Японских о-вов рубящих орудий (топоров, те с ел) с подшлифовкой лезвия. Они фиксируются дважды: в период первоначального освоения архипелага (35–33 тыс. л.н.) и в изначальном дзёмоне (14–10 тыс. л.н.). В первом эпизоде речь идет об использовании водного транспорта при преодолении мобильными охотниками-собирателями проливов и перемещении по цепи островов, а во втором – об изменении промысловых приоритетов, о постепенном переходе к оседлости и освоению локальных экологических ниш, включающих акватории озер, рек и частично морских побережий.

Последующие процессы – обособление профессиональных групп, связанных с водным транспортом, престижный характер предметов торговли, внутри- и межрегиональные культурные контакты, участие водного транспорта в сакрализации ландшафта («святилища на островах») – с большой долей вероятности предполагают и контроль племенной элиты над ними, и усложнение социальной структуры дзёмонского общества как минимум с начального периода (10–7 тыс. л.н.).

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-20190004 «Этнокультурные процессы в Дальнево сточном регионе в эпоху неолита, палеометалла и средневековья». Автор искренне признателен своим японским коллегам проф. Й. Каномата (Университет Тохоку) и Т. Цуцуми (Музей Дзёмона Асама) за помощь с информацией и ценные комментарии по различным сюжетам настоящей публикации.

Список литературы Археологические данные об использовании и роли водного транспорта в древнейших культурах Японского архипелага

- Гладышев С.А., Табарев А.В. Заселение Японского архипелага и особенности каменных индустрий позднего палеолита сопредельных территорий: обзор современной проблематики // Stratum plus. - 2020. - № 1. -C. 117-126.

- Табарев А.В., Иванова Д.А. Древние культуры южной части Японского архипелага: острова Рюкю // Мультидисциплинарные исследования в археологии. - 2019. -№ 1. - С. 13-19.

- Amino Y. Les Japonais et la mer // Annales. Histoire, Sciences Sociales. - 1995. - N 2. - P. 235-258.

- An Illustrated Companion to Japanese Archaeology. -Oxford: Archaeopress and the Editors, 2016. - 350 p.

- Boomert A., Bright A.J. Island Archaeology: In Search of a New Horizon // Island Studies J. - 2007. - N 1. - P. 3-26.

- Erlandson J., Fitzpatrick S.M. Oceans, Islands, and Coasts: Current Perspectives on the Role of the Sea in Human Prehistory // J. of Island and Coastal Archaeol. -2006. - N 1. - P. 5-32.

- Habu J. Seafaring and the Development of Cultural Complexity in Northeast Asia: Evidence from the Japanese Archipelago // The Global Origins and Development of Seafaring. - Cambridge: McDonald Inst. for Archaeol. Research, 2010. - P. 159-170.

- Hudson M.J. The Sea and Early Societies in the Japanese Islands // The Sea in History - The Ancient World. - Suffolk: Boydell Press, 2017. - P. 102-113.

- Iizuka F., Izuho M. Late Upper Paleolithic-Initial Jomon Transitions, Southern Kyushu, Japan: Regional scale to macro processes a close look // Quaternary Intern. - 2017. -Vol. 441. - P. 102-112.

- Kaifu Y., Fujita M., Yoneda M., Yamasaki S. Pleistocene Seafaring and Colonization of the Ryukyu Islands, Southwestern Japan // Emergence and diversity of modern human behavior in Paleolithic Asia. - College Station: Texas A&M Univ. Press, 2015. - P. 345-361.

- Kaifu Y., Lin C., Goto A., Ikaya N. Palaeolithic Seafaring in East Asia: Testing the bamboo raft hypothesis // Antiquity. - 2019. - Vol. 93. - P. 1424-1441.

- Lim C.P., Ito Y., Matsuda Y. Braving the Sea: The Amasan (Women Divers) of the Yahataura Fishing Community, Iki Island, Nagasaki Prefecture, Japan // Asian Fisheries Sci. - 2012. - Vol. 25. - P. 29-45.

- Omoto K., Takeishi K., Nishida S., Fukui J. Calibrated 14C Ages of Jomon Sites, NE Japan, and Their Significance // Radiocarbon. - 2010. - Vol. 52, N 2-3. - P. 534-546.

- Seguchi S. Landscape ‘Neolithization' Among the Hunter-Fisher-Gatherers of Lake Biwa, Central Japan // J. of World Prehistory. - 2011. - N 3-4. - P. 225-245.

- Tsutsumi T. MIS3 Edge-ground Axes and the Arrival of the First Homo sapiens in the Japanese Archipelago // Quaternary Intern. - 2012. - Vol. 248. - P. 70-78.

- Turk J. In the Wake of the Jomon. Stone Age Mariners and the Voyage Across the Pacific. - Camden: McGraw-Hill, 2005. - 287 p.

- Yoda M. History of the Relationship between People and Lake Biwa // Lake Biwa: Interactions between Nature and People. - Dordrecht: Springer, 2012. - P. 239-307.