Археологические и антропологические аспекты исследования погребений предскифского времени Волго-Донского междуречья

Автор: Балабанова Мария Афанасьевна, Дьяченко Александр Николаевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Статья посвящена обсуждению археологического и антропологического аспектов четырех погребений предскифского времени из могильников Волго-Донского междуречья.

Физический тип, срубная культура, предскифское время, краниология, нижнее поволжье, могильник, погребение, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149146896

IDR: 149146896 | УДК: 903’1(470.4) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2024.4.1

Текст научной статьи Археологические и антропологические аспекты исследования погребений предскифского времени Волго-Донского междуречья

DOI:

Начало раннего железного века в Восточно-Европейских степях принято обозначать как «предскифский период», его дата определена в границах IX–VII вв. до н.э. По результатам многолетних исследований была выделена «киммерийская» археологическая культура, название которой является условным, но оно широко используется специалистами, историками и археологами. Для Северного Причерноморья и Северного Кавказа эта культура соотносится с предскифским населением, фигурировавшим в античных и вос- точных источниках под этнонимом «киммерийцы» [Дударев, 1999; Лукьяшко, 1999; Потапов, 2000; Махортых, 2005; и др.].

Если в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе памятники предскифского времени представлены массовым материалом, то в памятниках Нижнего Поволжья и Южного Приуралья эта эпоха отражена относительно слабо. Работ, посвященных комплексам указанного времени, не так много, а имеющиеся зачастую носят характер предварительных публикаций.

За последние 30–50 лет на территории Волго-Донских степей было открыто около двух десятков подкурганных захоронений, датирующихся предскифским временем (IX– VII вв. до н.э.). Вместе с выявленными ранее, хорошо известными предскифскими погребениями они составляют представительную источниковую базу памятников так на-зывемого переходного периода. В то же время остается нерешенным ряд проблем, связанных с интерпретацией памятников этого времени. Дискуссионными являются вопросы происхождения степного предскифского археологического комплекса (именуемого иногда «киммерийским»), соотношения погребений «черногоровского» и «новочеркасского» типов и, наконец, хронологии погребений указанного периода. Последнее осложняется малым количеством радиоуглеродных дат, что особенно актуально для нижневолжских памятников в целом.

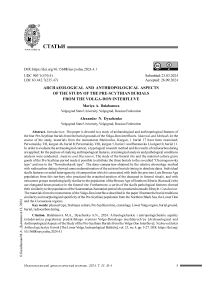

В представленной статье анализируется археологический и антропологический материал четырех погребений предскифского времени, обнаруженных при раскопках курганных могильников Мариновка (кург. 1, погр. 17), Первомайский VII (кург. 46, погр. 8), Первомайский VIII (кург. 5, погр. 1) и Барановка I (кург. 10, погр. 11). Обозначенные объекты археологии располагались на территории Волгоградской области, в северо-восточной и южной частях Волго-Донского междуречья, на береговых и водораздельных участках, приуроченных к донскому левобережью (рис. 1, 1 ). Их исследование было проведено в 70–90-е гг. прошлого века, по результатам которых были сделаны предварительные публикации, носившие в основном описательный характер.

В 2022 г. для указанных погребальных комплексов были получены радиоуглеродные даты, выполненные в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН. В этой связи появилась возможность уточнения их культурной принадлежности, корректировки хронологии в свете современных тенденций радиоуглеродного датирования памятников предскифского времени степной Евразии, а также морфологического анализа краниологической серии и определения патологических состояний костных останков.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования являются четыре погребения, относящиеся к предскиф-скому времени, их археологические и антропологические составляющие, а также имеющиеся радиоуглеродные даты. При исследовании материалов погребений и их археологической атрибутики использовалась общепризнанная типологическая методика с применением метода датированных аналогий.

Относительная датировка комплексов сопоставлялась с датами, полученными по результатам радиоуглеродного анализа. Принципы радиоуглеродного датирования подробно приводятся в статье Э.П. Зазовс-кой [2016]. Соответствующие работы были проведены в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН под руководством Э.П. Зазовской [2022].

Половозрастная диагностика и индивидуальная краниологическая характеристика черепов проводились на основе принятых в отечественной антропологии методик. Измерительная и описательная программа состояла из более чем 90 признаков [Алексеев, Дебец, 1964; Рогинский, Левин, 1978; Козинцев, 1988; Мовсесян, 2005].

Индивидуальные значения краниометрических, краниоскопических и признаков патологического состояния впервые вводятся в научный оборот. Краниологические измерения представлены в таблице 1, а фото черепов – на рисунках 4–6.

Анализ и обсуждение результатов

Археологический контекст

Могильник Мариновка, курган 1, погребение 17. Могильник располагался в окрестностях с. Мариновка Калачевского района Волгоградской области. Раскопки проведены в 1978 г. Приволжским отрядом ЛОИА АН СССР под руководством В.И. Мамонтова [Мамонтов, 1983]. Предскифское погребение 17 было впущено в центральную часть кургана, совершено в подбойной могиле, ориентированной продольной осью по линии З – В. Скелет взрослого человека лежал на дне под- боя на спине с подогнутыми ногами, черепом ориентирован на восток, правая рука согнута в локте, левая вытянута. Под костяком отмечены остатки органической подстилки (рис. 1,2).

В могиле погребенного сопровождали следующие предметы.

-

1. Короткий бронзовый однолезвийный нож с горбатой спинкой, лежащий на ребрах левой стороны туловища. Длина – 4,8 см, длина черенка – 1,4 см (рис. 1, 10 ).

-

2. Бронзовые обкладки какого-то деревянного предмета, возможно сосуда, находились в районе правого плеча и головы погребенного; края загнуты, на концах отмечены узкие отверстия, сквозь которые тонкими гвоздиками обкладки крепились к деревянной основе (рис. 1, 3–5,8 ).

-

3. Бронзовый перстень с овальным щитком, обнаруженный у локтевого сгиба правой руки, концы обломаны (рис. 1, 7 ).

-

4. Необработанный обломок кремня, покрытый трещинами, найденный у южной стенки подбоя.

-

5. Альчик барана – у левого плеча погребенного.

-

6. Небольшой фрагмент горловины сероглиняного сосуда, находившийся рядом с предплечьем правой руки, венчик слегка отогнут наружу, в тесте отмечена толченая ракушка (рис. 1, 6 ).

-

7. Кости барана в сочленении (тазовая кость и часть ноги) – около левого плеча погребенного.

Автор раскопок соотносил это погребение с «киммерийским хронологическим пластом» и датировал его VIII–VII вв. до н.э. [Мамонтов, 1983, с. 160].

Могильник Первомайский VII, курган 46, погребение 8. Могильник располагался в 7,5 км к ЮЮЗ от пос. Первомайский Ка-лачевского района Волгоградской области на мысовом выступе левого берега Дона (Цимлянское водохранилище). Курган 46 находился в западной части могильника. Его раскопки проведены Донской экспедицией Волгоградского педагогического университета под руководством В.И. Мамонтова в 1995 г. [Мамонтов, 2000].

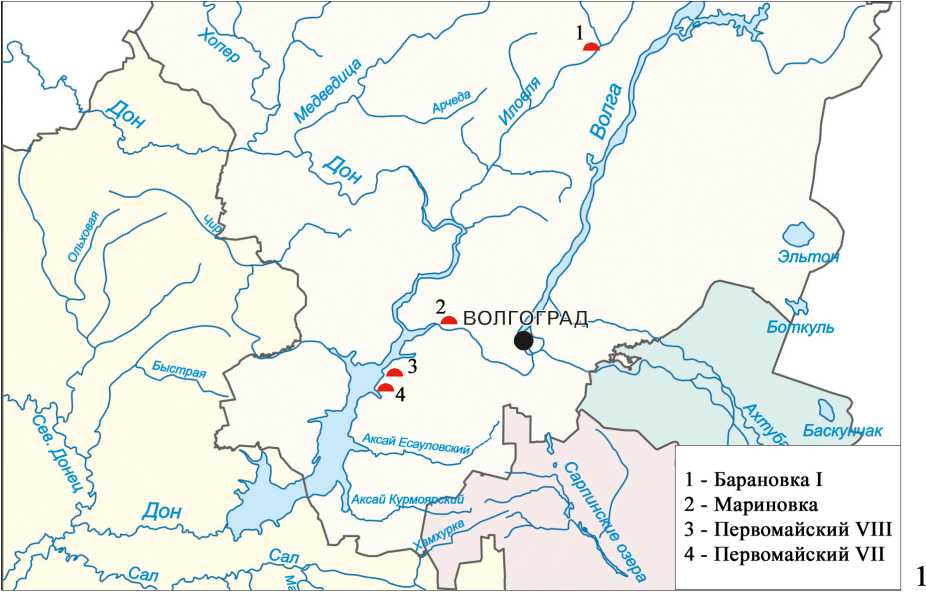

Предскифское погребение 8 впускное, совершено в прямоугольной яме, ориентиро- ванной продольной осью по линии ЗСЗ – ВЮВ. Скелет мужчины лежал на левом боку в скорченном положении, черепом ориентирован на ЗСЗ. Левая рука вытянута к бедрам; правая рука, вероятно, была согнута в локте (плечевая кость не сохранилась), ее предплечье лежало на поясничном отделе позвоночника. Ноги согнуты в коленях под острым углом (рис. 2,1).

Погребенного сопровождали следующие предметы.

-

1. В ногах – небольшой лепной сосуд, имевший реповидное тулово с коротким прямым горлом и плоское дно с выделенной закраиной. В тесте отмечена примесь битой ракушки. Высота сосуда – около 10 см (рис. 2, 3 ).

-

2. За головой погребенного – развал крупного лепного сероглиняного сосуда, имевшего вазообразное тулово с высоким горлом (венчик утрачен в древности) и плоское неширокое дно. Сосуд орнаментирован врезным геометрическим узором, состоящим из круговой прочерченной линии и горизонтального ряда треугольников у основания горловины, широких круговых зигзаговидных полос в средней части тулова; треугольники и полосы заполнены косыми тонкими линиями, тулово местами подлощено, в тесте отмечена примесь песка, на внутренних стенках – налет от остатков пищи, высота сосуда – 28 см (рис. 2, 4 ).

-

3. В грунтовом выбросе найден фрагмент окончания бронзовых стремевидных удил длиной 3,7 см (рис. 2, 2 ).

Автор раскопок относил данное погребение к «киммерийскому периоду» и датировал его VIII–VII вв. до н.э. [Мамонтов, 2000, с. 82–83].

Могильник Первомайский VIII, курган 5, погребение 1. Могильник располагался в 2 км к ЮЮЗ от пос. Первомайский Ка-лачевского района Волгоградской области на целинном участке левобережной террасы Цимлянского водохранилища. Раскопки проведены Приволжским отрядом ЛОИА АН СССР и Донской экспедицией Волгоградского педагогического института под руководством В.И. Мамонтова в 1987 и 1990 гг. [Мамонтов, 2001].

Погребение 1 предскифского времени было обнаружено в кургане 5. Погребение основное, совершено в небольшой яме подтреугольных очертаний. Скелет мужчины 40–

-

45 лет лежал скорченно на левом боку, черепом на запад. Слегка согнутые в локтях руки вытянуты перед туловищем к бедрам, кисти сведены вместе. Ноги сильно согнуты в коленях, ступни прижаты к тазу (рис. 2, 5 ).

Под левой частью грудной клетки обнаружен бронзовый втульчатый двухлопастной наконечник стрелы длиной 3,7 см. Перо ромбовидное, по нему проходит валик, переходящий во втулку (рис. 2, 6 ).

Автор раскопок датировал наконечник стрелы, как и весь комплекс, «новочеркасским» этапом предскифского периода [Мамонтов, 2001].

Могильник Барановка I, курган 10, погребение 11. Могильник располагался на правом берегу р. Иловли (левый приток Дона) близ пос. Петров Вал и с. Барановка Камышинского района Волгоградской области. Раскопки кургана 10, самого крупного в могильнике, проведены в 1989 г. экспедицией Волгоградского госуниверситета под руководством И.В. Сергацкова [1991].

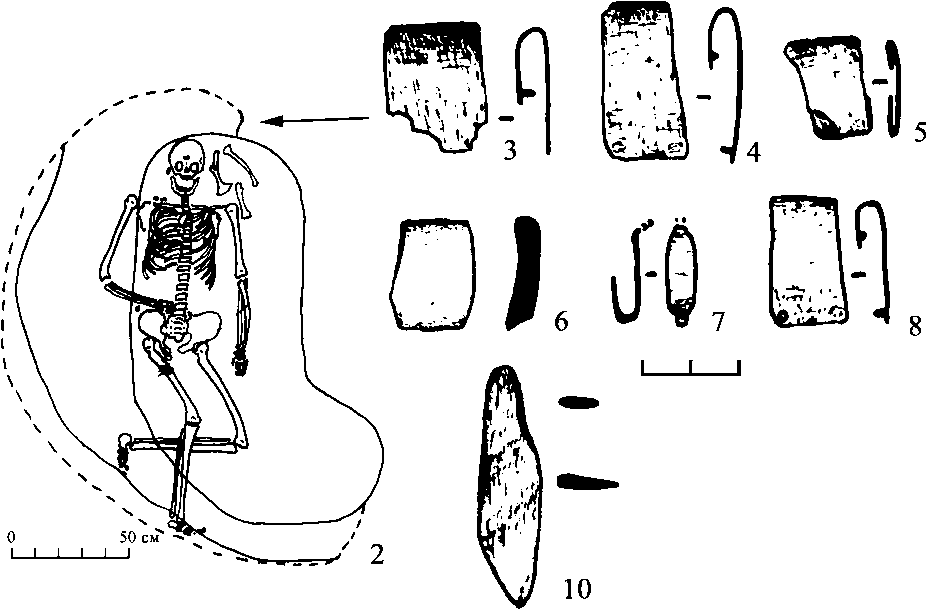

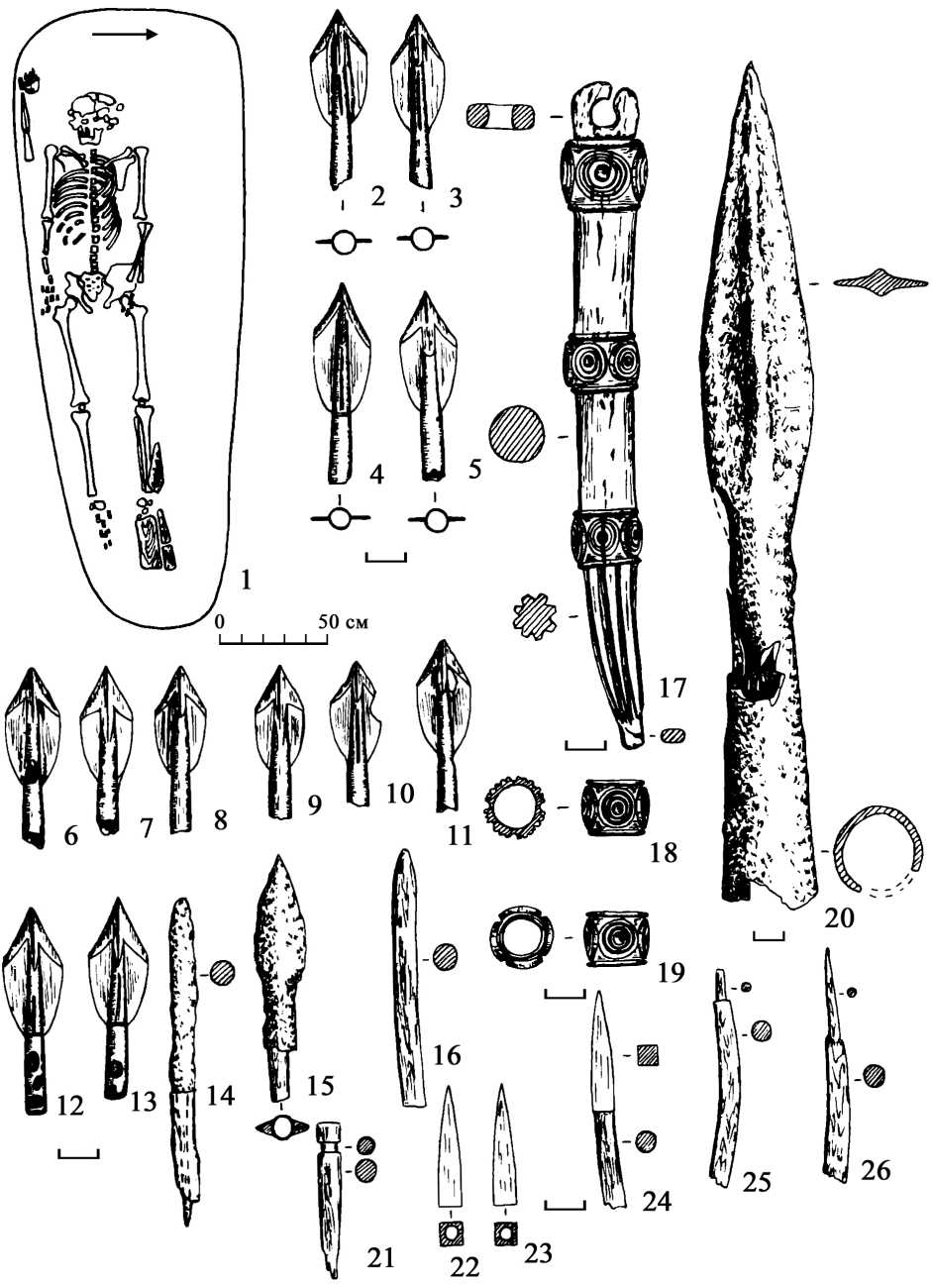

Погребение 11, датируемое предскифс-ким временем, было впущено в центральную часть кургана. Могильная яма подпрямоугольной формы, продольной осью ориентирована по линии З – В. В заполнении встречены остатки деревянного перекрытия и камни. На дне вытянуто на спине лежал скелет мужчины 35–40 лет, черепом на запад. Погребальный инвентарь сконцентрирован в юго-западном углу ямы, у правого плеча погребенного (рис. 3, 1 ).

В вещевой набор входили следующие предметы.

-

1. Бронзовые длинновтульчатые наконечники стрел с ромбовидной головкой (рис. 3, 2–13 ); два железных наконечника стрел, один из которых со штыревидной головкой, другой – втульчатый двухлопастной с ромбовидной головкой (рис. 3, 14,15 ); четыре костяных наконечника, квадратных в сечении, с внутренней втулкой (рис. 3, 22, 23 ); три деревянных заточенных древка без наконечников и фрагмент деревянного штырька с кольцевым желобком, возможно также являющийся древком стрелы (рис. 3, 16,21,24–26 ); все наконечники и древки находились в кожаном колчане, сохранившемся во фрагментах.

-

2. Рядом с колчаном вертикально стоял роговой стержень с тремя вырезанными рельефными кольцевыми поясками, украшенными врезными концентрическими кругами; вверху стержня находилась петля, на нижнем заостренном конце были проточены семь продольных желобков, а поверх надеты два съемных костяных кольца, также орнаментированных врезными кругами, орнамент заполнен красной краской (рис. 3, 17–19 ).

-

3. Рядом со стрелами острием на запад лежал железный наконечник копья с пером лавровидной формы, продольным ребром и остатками древка во втулке, общая длина наконечника – 32 см (рис. 3, 20 ).

Автор раскопок соотносил данное погребение с историческими киммерийцами и датировал его VIII – началом VII вв. до н.э., в рамках «новочеркасского» этапа предскифс-кого периода [Сергацков, 1991, с. 243].

Какое же место занимают представленные комплексы в системе предскифских древностей степной полосы и какова корреляция их относительной хронологии с имеющимися абсолютными датами?

Почти все публикуемые погребения, как и большинство синхронных с ними, впущены в курганы бронзового века, как правило – в центральные части курганных насыпей. Исключение составляет погребение 1 в кургане 5 могильника Первомайский VIII, являющееся основным. Могильные конструкции типичны, преобладают простые подпрямоугольные ямы. Позиция погребенных самая разная – от положения скорчен-но и полускорченно на боку с ориентировкой головой на восток или на запад до положения вытянуто на спине с преобладающей ориентировкой на запад.

Исходя из форм могильных сооружений, особенностей погребального обряда и сопутствующего инвентаря, культурно-хронологическая интерпретация публикуемых археологических комплексов представляется достаточно очевидной.

Первые три погребения выборки (могильники Мариновка, Первомайский VII и VIII) хорошо вписываются в круг древностей так называемой черногоровской культуры, представляющий ранний этап предскифского периода, охватывающий широкие простран- ства степной Евразии во временных границах последней трети IX – VIII в. до н.э.

Более ранними, на наш взгляд, являются погребение 1 кургана 17 могильника Мариновка и погребение 8 кургана 46 могильника Первомайский VII. Они соотносимы с известными раннечерногоровскими погребальными комплексами так называемой северо-восточной зоны черногоровских погребений [Вальчак и др., 1996; Потапов, 2000; Дубовская, 1994]. В мариновском погребении зафиксирована достаточно архаичная и редко встречаемая в нижневолжских памятниках подбойная форма могильного сооружения, в которой погребенный покоится в полускорченном положении, головой на восток, что для погребений предскифского времени считается относительно ранним признаком [Дворниченко, 1982; Лукьяшко, 1999, с. 129–144]. В сопровождающем инвентаре этого погребения также присутствуют характерные для ранних комплексов предскифского времени предметы: бронзовые обкладки или оковки деревянного сосуда (?), короткий бронзовый нож с горбатой спинкой типа «камышеваха», кости животных. Погребение 8 кургана 46 могильника Первомайский VII с положением погребенного скор-ченно на боку головой в западную сторону также отнесено к раннечерногоровским захоронениям. Здесь ярким хронологическим репером является фрагмент бронзовых удил со стремевидным окончанием и гладким стержнем. Данный тип удил один из самых ранних и самых распространенных в предскифское время, встречается в черногоровских комплексах как на западе степной Евразии, так и на востоке [Тереножкин, 1976, с. 49, 54; Вальчак и др., 1996; Вальчак, 2009, с. 92–94]. Отметим, что целое звено аналогичных бронзовых удил найдено в насыпи кургана 12 того же могильника, над погребением 8, атрибутированном автором раскопок как «киммерийское» [Мамонтов, 2000, с. 15, рис. 19, 16 ].

Интересна керамическая посуда из погребения 8 кургана 46, обнаруживающая близкие аналоги в инокультурных погребальных памятниках. Речь идет о лепном реповидном горшке на поддоне и вазообразном сосуде типа «корчага» с врезным геометрическим орнаментом на тулове (рис. 2,3,4). Форма и структура глины, а также приемы лощения и орнаментации этих сосудов не имеют аналогов в местной нижневолжской керамике предшествующего периода поздней и финальной бронзы. В то же время прототипы и полные соответствия нашей керамике хорошо известны в поселенческих материалах финальной бронзы Северного Причерноморья и предскиф-ского периода Нижнего Подонья, в частности в керамическом комплексе белозерской и ко-бяковской культур [Ванчугов, 1982; Шарафутдинова, 1980, с. 8, 9, табл. XVIII].

Вероятно, не позднее рубежа IX–VIII вв. до н.э. указанный тип керамики распространяется в степях Подонья и Нижнего Поволжья, в известной степени маркируя направленность культурогенетических процессов.

Более позднюю позицию в выборке чер-ногоровских погребений занимает погребение 1 кургана 5 могильника Первомайский VIII. Поза погребенного, его ориентировка головой в западную сторону (признак, характерный для поздних черногоровских и новочеркасских погребений), а также наличие в инвентаре бронзового ромбовидного наконечника стрелы с удлиненной втулкой – все это отодвигает дату этого погребения к середине – третьей четверти VIII в. до н.э. [Тереножкин, 1976, с. 192, 193; Потапов, 2000, с. 11–12].

Таким образом, наиболее приемлемый хронологический интервал для черногоровс-ких погребений выборки – конец IX – первая половина VIII в. до н.э., со смещением верхней даты погребения из Первомайского VIII во вторую половину VIII в. до н.э.

Как отмечалось выше, для публикуемых погребений недавно были получены радиоуглеродные даты, выполненные в Институте географии РАН [Зазовская, 2022].

Усредненные вероятные даты черного-ровских погребений (по sigma 2) выглядят следующим образом:

Первомайский VII, курган 46, погребение 8 – 821 г. до н.э.

Первомайский VIII, курган 5, погребение 1 – 827 г. до н.э.

Мариновка, курган 1, погребение 17 – 869 г. до н.э.

В целом эти даты соответствуют археологической хронологии, проведенной на основе сравнительно-пространственного анализа. Вызывают лишь некоторые вопросы занижен- ные временные показатели комплексов из Первомайского VIII и Мариновки. В то же время, учитывая тенденции к удревнению предскифского периода, что может быть связано с постоянной корректировкой калиброванных значений, эти даты вполне могут быть корректными [Зазовская, 2016].

Позднейший этап предскифского (пред-савроматского) времени в наших материалах представляет погребение 11 кургана 10 могильника Барановка I (рис. 3), совершенно справедливо автором раскопок отнесенное к кругу памятников новочеркасского типа [Сер-гацков, 1991]. Яркий вещевой комплекс этого погребения, безусловно, отражает этнокультурные связи с населением Северного Причерноморья и Северного Кавказа в предскиф-ское время. Элементы обряда и вещевой материал барановского захоронения находят многочисленные аналогии в степных памятниках Восточной Европы, датирующихся предскиф-ским или «киммерийским» временем [Сергац-ков, 1991, с. 241–243]. В то же время погребальный инвентарь этого комплекса – бронзовые, костяные и железные наконечники стрел, наконечник железного копья и заостренный роговой стержень, интерпретированный О.Р. Дубовской как рукоятка плети-нагайки [Дубовская, 1989; 1997, с. 58–59], демонстрирует его воинский характер, указывая направление возможных вторжений киммерийских военных формирований.

Дату барановского погребения автор первой публикации помещает в широкие временные границы VIII – начала VII в. до н.э. [Сергацков, 1991, с. 243]. В целом, соглашаясь с указанной хронологией, отметим, что полученная радиоуглеродная дата несколько удревняет это погребение, определяя его в диапазоне 783–780 гг. до н.э. (по sigma 2), то есть в границах первой четверти VIII в. до н.э. Допуская хронологический «перехлест» новочеркасских погребальных памятников с черногоровскими, мы все-таки относим барановское погребение 11 к более позднему времени по сравнению с черногоровскими погребениями представленной выборки. Вероятный временной интервал погребения 11 из кургана 10 могильника Барановка I, с учетом современных тенденций в радиоуглеродном датировании опорных степных памятни- ков предскифского времени, – вторая половина VIII в. до н.э.

Что касается соотношения черногоров-ских и новочеркасских археологических комплексов, то для нижневолжского региона чер-ногоровский культурный тип представляется четко выраженным и относительно консолидированным, с устоявшимся набором культурообразующих элементов. Сменивший его новочеркасский культурный тип (возможно, какое-то время сосуществующий с первым) предстает явлением разобщенным и аморфным. Региональные новочеркасские памятники чаще всего представлены либо случайными единичными находками, иногда в виде распаханных безкурганных комплексов или кладов престижных вещей, либо невнятными погребениями без четких хронологических привязок. В этом отношении погребение из Бара-новки I является уникальным, не имеющим аналогов в нижневолжских памятниках. Его материалы демонстрируют неординарный статус погребенного и явно привнесенный со стороны милитаризованный характер всего вещевого комплекса.

Индивидуальная характеристика черепов

Курганный могильник Мариновка, курган 1, погребение 17 (инв. № ВолГУ: 36–22, табл. 1,3, рис. 4). Череп хорошей сохранности, при определении пола был выделен комплекс признаков полового диморфизма, что позволило определить его как мужской. В этот набор входила относительная общая его массивность; сильно наклонный лоб; хорошо развитый лобный рельеф с крупными надбровными дугами и сосцевидными отростками; мощный наружный затылочный бугор и др. [Алексеев, Дебец, 1964, с. 29–39]. Затылочная область уплощенная, возможна непреднамеренная искусственная деформация (?).

При определении возраста принималось во внимание общее физическое состояние черепа на момент смерти, которое включало сочетание степени стертости зубов и облитерации черепных швов. Их состояние позволило определить биологический возраст мужчины в пределах 25–35 лет. Несмотря на это, отмечается преждевременная полная облитерация черепных швов как со стороны эндокрана, так и снаружи; степень стертости зубов по всем методическим пособиям не позволяет определить возраст мужчины старше 30–35 лет.

По набору краниометрических признаков череп крупный, средней длины и узкий, по указателю долихокранный [Алексеев, Дебец, 1964, с. 114–117]. Черепной свод высокий от базион-брегма и средней высоты от порион-порион, по указателям гипсикранный и акрок-ранный. Основание черепа длинное и широкое. Вид черепа сверху ближе к овоидной форме. Рельеф на черепе развит выше среднего. У него очень массивные надбровные дуги и сосцевидные отростки.

Лобная кость широкая в наименьшей части и средней ширины в наибольшей. Угол поперечного изгиба лба резкий, а угол профиля от назион-метопион меньше 80 ° , что классифицирует лоб как покатый [Рогинский, Левин, 1978, с. 98]. Хорда и дуга лобной кости средней длины. У теменной кости хорда и дуга короткие. Затылочная кость широкая, с короткой хордой и длинной дугой.

Лицевой скелет крупный, высокий и широкий по скуловой и верхней ширине, среднеширокий в средней части. Горизонтальная профилировка лица на обоих уровнях резкая, а вертикальная – ортогнатная. Альвеолярная дуга длинная и среднеширокая, а небо узкое и длинное. Нос мезоморфный и по высоте, и по ширине, и по пропорции (мезоринный). Нижний край грушевидного отверстия сформирован по типу предносовые ямки. Передненосовая ость длинная. Глазницы очень широкие и низкие, и по абсолютной ширине, и по указателю хамэконхные. Переносье и носовые кости среднеширокие и очень высокие. Угол выступания носа очень большой. По глубине клыковой ямки наблюдается асимметрия, несмотря на то что оба размера попадают в малые величины: слева – 2,5, справа – 4,2 мм.

Из эпигенетических признаков на черепе следует отметить наличие надглазничных, теменных, сосцевидных и заднемыщелковых отверстий, отверстий на скуловых костях, а также двусоставные затылочные мыщелки, подглазничный узор, сформированный по типу I с обеих сторон; кость астерион с двух сторон и III тип небного шва [Мовсесян, 2005; Козинцев, 1988, с. 73–75, 103].

Из аномалий на черепной коробке следует выделить незначительные остеомы на теменных костях.

Из патологий Е.В. Перерва [2018] отмечает наличие S-образного искривления носовой перегородки, которое могло возникнуть в результате прижизненной травмы.

Курганный могильник Первомайский VII, курган 46, погребение 8 (инв. № ВолГУ: 17–108, табл. 1,1, рис. 5). Определение пола по черепу индивида, погребенного в этом комплексе, вызвало некоторое сомнение. Комплекс признаков полового диморфизма представлен нечетко. Несмотря на это, пол был определен предположительно как женский. Об этом свидетельствует как относительная общая грацильность черепа и сглаженность рельефа, так и отдельно взятые признаки, сформированные по женскому типу [Алексеев, Дебец, 1964, с. 29–39]. Общее физическое состояние черепа на момент смерти, а также состояние степени стертости зубов и облитерации черепных швов – все это позволяет определить возраст в пределах 25–30 лет.

В процессе реставрационных работ череп удалось собрать почти полностью, за исключением левой скуловой кости, глазничной и носовой областей левой верхнечелюстной кости, которые отсутствовали

Череп длинный и широкий, по указателю брахикранный [Алексеев, Дебец, 1964, с. 118– 122]. Его свод высокий по обоим высотным размерам (17 и 20), основание крупное, длинное и широкое. Вертикальная норма черепа ближе к пентагоноидной форме. Рельеф на черепе развит слабо, кроме надпереносья и передненосовой ости, которые развиты выше среднего. Лобная кость средней ширины по наименьшей ширине и широкая по линии сте-фанион-стефанион, угол ее перегиба по линии фронтотемпоральных точек резкий. Вертикальная профилировка лба по линии назион-метопион почти прямая [Рогинский, Левин, 1978, с. 98]. У всех трех костей – лобной, теменной и затылочной – хорда и дуга длинные. Ширина затылка большая.

Лицевой скелет широкий по всем трем признакам: по скуловой, верхней и средней ширине. Высота лица большая с умеренной горизонтальной профилировкой на уровне глазниц. Вертикальный профиль лица ортогнатный.

Альвеолярная дуга короткая и широкая, а небо – широкое и длинное. Нос среднеширокий и высокий с антропинной формой грушевидного отверстия, мезоринный по пропорции. Передненосовая ость по Брока достигает 3 баллов. Размеры орбиты приводятся по правой стороне, которая мезоморфного строения как по абсолютным размерам, так и по указателю (мезоконхная). Переносье и носовые кости узкие и высокие, умеренно выводят нос к линии профиля. Клыковая ямка глубокая.

Нижняя челюсть достаточно грацильная и по многим размерам попадает в категорию малых величин, кроме мыщелковой ширины, которая большая, угловой и передней ширины, которые средних размеров.

Из эпигенетических признаков на черепе следует отметить преждевременную облитерацию черепных швов, отсутствие надглазничного отверстия с обеих сторон, наличие теменных отверстий с обеих сторон, дополнительных косточек в лямбдовидном и затылочно-сосцевидном (справа) швах, отверстия на скуловых костях (справа) и подглазничный узор, сформированный по типу I, справа [Мовсесян, 2005; Козинцев, 1988].

Из аномалий на черепной коробке следует выделить наличие на правой теменной кости в области теменного бугра небольшой остеомы размером 4 × 3 мм и незначительные ореховидные вздутия на верхней и нижней челюстях. На нижней челюсти с правой стороны между клыком и первым премоляром наблюдается диастема шириной около 4 мм, там же зафиксирована гиподонтия 3-го моляра (зуб не вырос).

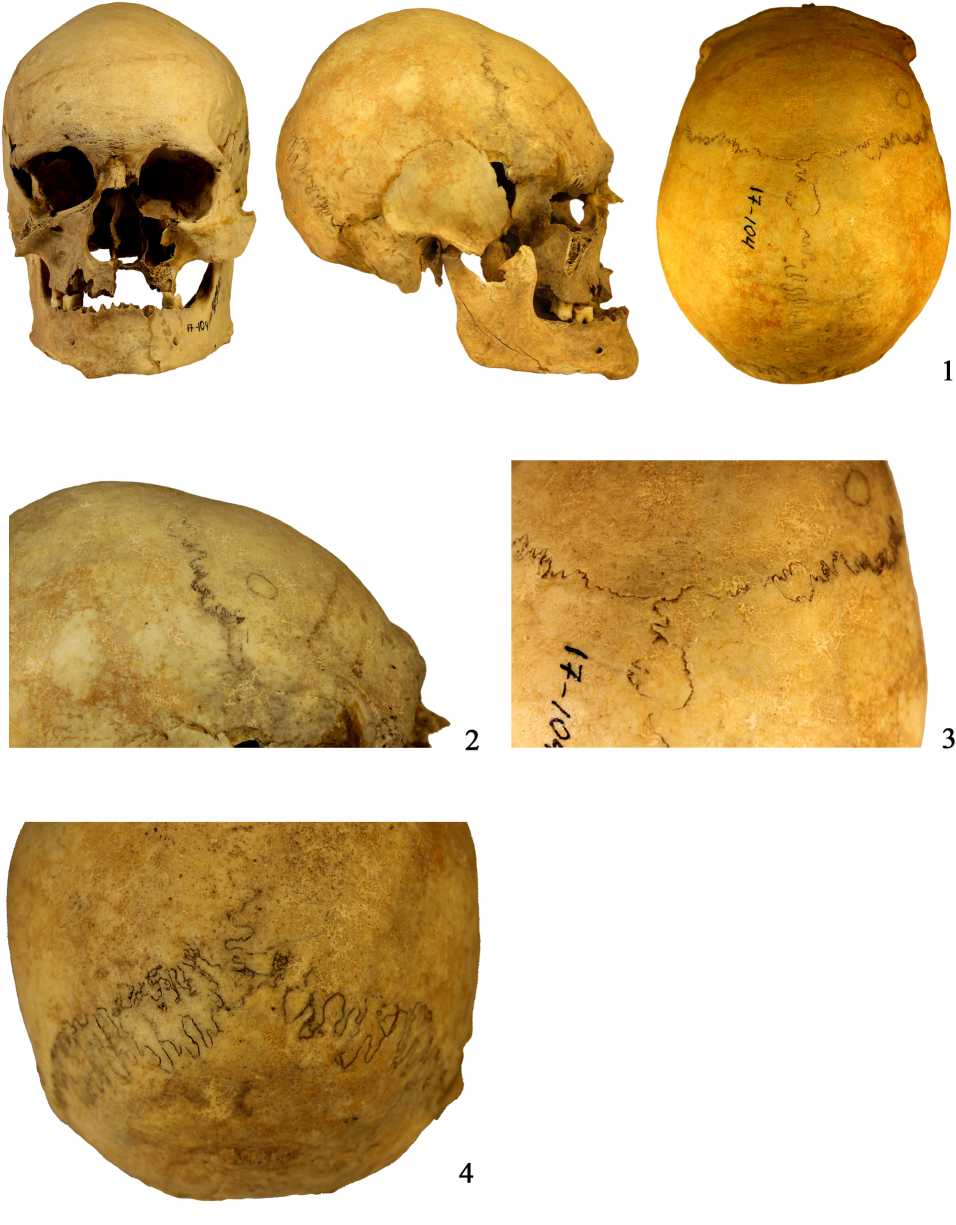

Курганный могильник Первомайский VIII, курган 5, погребение 1 (инв. № ВолГУ: 17–104; табл. 1,2, рис. 6). При определении пола по черепу индивида, погребенного в этом комплексе, не вызывала сомнения его принадлежность к мужскому полу, о чем свидетельствует как относительная общая его массивность, так и отдельно взятые признаки, сформированные по мужскому типу. Комплекс признаков полового диморфизма четко представлен [Алексеев, Дебец, 1964, с. 29–39].

Для определения возраста рассматривалось общее физическое состояние черепа на момент смерти. Состояние степени стертости зубов и облитерации черепных швов позволяет определить возраст мужчины – около 50 лет.

Череп длинный и среднеширокий, по указателю долихокранный [Алексеев, Дебец, 1964, с. 114–117]. Его ушная высота средняя, а основание черепа широкое. Вертикальная норма черепа ближе к эллипсоидной форме. Рельеф на черепе развит средне, кроме надпереносья, которое хорошо развито.

Лобная кость средней ширины по обоим размерам, ее горизонтальная профилировка по линии фронтотемпоральных точек слабая, вертикальная профилировка по углу профиля лба от назион-метопион покатая [Рогинский, Левин, 1978, с. 98]. Лобная хорда средней длины, а дуга короткая. У теменной кости хорда и дуга средней длины. Затылочная кость широкая с короткой хордой и среднедлинной дугой.

Лицевой скелет по скуловой ширине попадает в категорию очень больших величин, а по верхней и средней ширине – в большие. Высота лица средняя с ослабленной горизонтальной профилировкой на уровне глазниц и резкой профилировкой на среднем уровне. Вертикальный профиль лица мезогнатный. Альвеолярная дуга длинная и широкая, а небо средней длины. Нос средневысокий и очень широкий как по абсолютной ширине, так и по носовому указателю (платиринный). Нижний край грушевидного отверстия имеет форму предносовые ямки. Орбита очень широкая, средняя по абсолютной высоте и низкая по указателю (хамэконхная). Переносье узкое и высокое, а носовые кости средней ширины и высокие, резко выводят нос к линии профиля. Клыковая ямка средней глубины.

Большая часть размеров нижней челюсти укладывается в среднемировые значения, кроме большой длины ее от мыщелков и высоты симфиза, а также малой толщины тела.

Курганный могильник Барановка I, курган 10, погребение 11 (инв. № ВолГУ: 2–9; табл. 1,4). Череп плохой сохранности. В процессе реставрации удалось собрать мозговую капсулу и часть лицевого скелета. К тому же на черепе заметна левосторонняя посмертная деформация, которая в какой-то степени исказила большую часть признаков мозгового отдела черепа, в таблице они даются под вопросом. Несмотря на плохую сохранность, на черепе присутствуют признаки, которые позволяют его диагностировать как мужской. Об этом же свидетельствуют находки в погребении, которые определяют его статус как воинский [Сергацков, 1991]. Степень зарастания черепных швов в сочетании со степенью стертости зубов позволяет определить биологический возраст мужчины на момент смерти в пределах 20–30 лет.

По тотальным размерам мозговой коробки череп средней длины и широкий, с низким сводом; по пропорциям – брахикранный, хамэк-ранный и тапейнокранный. Видимо, из-за молодого возраста места прикрепления мышц слабо прослеживаются, а рельеф сглажен, кроме среднеразвитого наружного затылочного бугра и сосцевидных отростков. Вид черепа сверху – сфеноидный, основание черепа широкое. Лобная кость широкая по наименьшей ширине и узкая по наибольшей. Ее профилировка по линии фронтотемпоральных точек плоская. У теменной кости дуга средней длины, а хорда длинная. Затылочная кость очень широкая, ее дуга и хорда средней длины.

Лицевой скелет средневысокий и широкий по верхней ширине. Альвеолярная дуга средней длины и широкая, небо тоже широкое, а нос узкий с антропинной формой нижнего края грушевидного отверстия.

Всего работ, посвященных краниологии ранних кочевников IX–VII вв. до н.э., четыре [Балабанова, 2005; Балабанова, Пилипенко, 2023; Батиева, 2011; Круц, 2017]. Тем не менее была выделена антропологическая специфика данного населения, которая отличается, прежде всего, внутригрупповой неоднородностью. С.И. Круц ее связала с культурными традициями при изучении серии из Северного Причерноморья [2017, с. 85–91].

По мнению этого автора, «черногоровс-кий вариант», сочетающий мезодолихокефаль-ный тип с резким лицевым горизонтальным профилем, имеет аналогии с типом скифов Нижнего Поднепровья и с населением поздней бронзы Закавказья. Что касается местных срубных и белозерских племен, то с ними связи не обнаруживаются.

«Новочеркасский вариант» резко отличается от черногоровского и сочетает мезобрахикефалию с широким лицом. Он обладает морфологическим сходством с позднекатакомбными племенами, с «таврским населением» Крыма, с карасукским и ближневосточным населением.

Серия предскифского времени из могильников Южного Приуралья, Нижнего Поволжья и Нижнего Дона также неоднородна, выделяется как минимум три компонента, которые образуют полиморфизм населения [Балабанова, 2005, с. 159–170].

Первый компонент сочетает долихокранию с резкими европеоидными чертами средиземноморского облика и имеет аналогии с позднебронзовым субстратом, племенами срубной культурно-исторической общности.

Второй – брахикранный, с незначительной или существенной уплощенностью лицевого скелета на верхнем уровне. Данное сочетание признаков встречается в сериях эпохи бронзы Сибири: у карасукского населения Минусинской котловины и андроновского (федоровского) населения Минусинской котловины, Восточного Казахстана и др.

Третий компонент – массивный мезок-ранный тип в сочетании с крупными чертами лицевого скелета. Он также встречается в сериях эпохи бронзы Сибири.

Кроме того, в работе [Балабанова, 2005] была отмечена связь морфологического типа с погребальными традициями. В серии со скорченным положением костяка преобладал мезо-долихокранный европеоидный тип; в серии с вытянутым положением костяка – мезо-брахикранный вариант с тенденцией к уплощению горизонтального лицевого профиля на верхнем уровне. Последний тип впоследствии у населения савромато-раннесарматской эпохи будет преобладающим.

Е.Ф. Батиева [2011, с. 20–25], изучившая серию из 9 черепов предскифского времени Нижнего Дона, пришла к выводу, что они отличаются от черепов черногоровского варианта Украины. Эта серия характеризуется более широкой мозговой коробкой и лицом, которое уплощенное в горизонтальной плоскости, а нос слабее выступает. Сходство нижнедонской серии она находит с сериями ранне-и среднебронзового века Подонья, Поволжья и Украины. Отмечает почти полное отсутствие какой-либо связи как с населением срубной, так и с населением кобанской и кобяковской культур. Кроме того, автор указывает на сходство их с сериями, которые могли иметь отношение к киммерийской истории («тавры Крыма» и карасукское население).

Таким образом, все три автора отмечают возможное влияние карасуксого населения на формирование антропологического облика населения предскифского времени ВосточноЕвропейских степей. Эта гипотеза получила подтверждение и в недавнем нашем исследовании [Балабанова, Пилипенко, 2023, с. 15]. Морфологические аналогии наблюдаются с той частью населения, которая практиковала обряд погребений с вытянутыми костяками. Данный обряд не встречался в могильниках поздней бронзы Нижнего Поволжья и Южного Приуралья, но имел место в карасукской культуре. К тому же современные разработки хронологии и периодизации памятников как карасукской культуры, так и ранних кочевников IX–VII вв. до н.э. Южного Приуралья и Нижнего Поволжья не противоречат этому, так как верхняя дата курасукской культуры (IX в. до н.э.) является нижней датой пред-скифского периода.

Сочетание брахикранного типа с ослабленной горизонтальной профилировкой на верхнем уровне и вытянутое положение костяка в погребении встречаются и в исследуемой группе черепов. В серии из четырех черепов два черепа имеют брахикранную форму и два долихокранную. Как мужской, так и женский череп брахикранной формы имеют большие размеры поперечного диаметра. Долихокран-ные формы были определены на двух мужских черепах, один из которых имел длинную и среднеширокую мозговую коробку (Первомайский VIII, курган 5, погребение 1), а вто- рой (Мариновка, курган 1, погребение 17) среднедлинную и узкую. Череп из могильника Барановка I, курган 10, погребение 11 был с низким сводом, а из погребения 8 кургана 46 могильника Первомайский VII и погребения 17 кургана 1 могильника Мариновка – с высоким.

Что касается лицевого отдела черепа, то все черепа имеют широкое и высокое лицо, кроме черепа из могильника Баранов-ка I. На двух из трех черепов горизонтальный профиль на уровне глазниц уплощенный. Несмотря на это, переносье и носовые кости высокие, а угол носа выступает резко к линии профиля. Только на женском черепе профиль носа средний. Таким образом, почти все черепа демонстрируют некоторую специфику по набору признаков, характерных для саврома-то-раннесарматской эпохи [Балабанова, 2018, с. 40–48; Китов, Мамедов, 2014, с. 160–166].

Палеопатологическое обследование населения предскифского времени с территории Восточно-Европейских степей проводил Е.В. Перерва [2018, с. 87; 2022, с. 12]. В процессе исследования удалось установить, что по частоте встречаемости маркеров стресса население Нижнего Поволжья IX–VII вв. до н.э. близко группам савроматского и сарматского времени с этой же территории.

Основными характеристиками исследуемой группы по комплексу патологических состояний зубочелюстной системы являются высокие показатели встречаемости зубного камня, пародонтоза и сколов эмали. Серия также характеризуется отсутствием кариеса [Перерва, 2018, с. 84]. Данный набор признаков указывает на то, что рацион исследуемых индивидов базировался на диете, богатой белком (мясомолочный комплекс). Кроме того, автор отмечает наличие в серии гормональных нарушений в виде следов лобного гиперостоза, а также маркеров холодового стресса, следы дегенеративных изменений и, что очень важно, у четырех мужчин наличие патологического комплекса, связанного с верховой ездой (комплекс всадничества). Еще одной специфической особенностью группы является наличие на трех черепах доброкачественных образований в виде костных остеом, различных по размерам и локализации, а также у двух индивидов на нижней челюсти обнаружены ореховидные вздутия – «torus mandibularis».

Основные выводы

Начало I тыс. до н.э. стало важнейшей эпохой в жизни населения степной Евразии. Главное содержание этой эпохи – окончательный переход к кочевничеству и утверждение нового хозяйственно-культурного типа, основанного на подвижных формах скотоводства. Это было время распада старых культурных связей, уходящих своими корнями в позднебронзовый век, и становления новых направлений связи и развития для скотоводческих популяций, обитающих в одинаковых географических условиях. Не случайно этот сложный период, предшествующий утверждению культур скифо-сарматского облика в степной Евразии, К.Ф. Смирнов назвал переходным [1964, с. 26–33].

Почти все представленные археологические материалы, как и большинство открытых в предшествующее время комплексов предскифского времени на территории Нижнего Поволжья и граничащих с ним соседних регионов, рассматриваются в рамках черно-горовской культуры РЖВ. Как известно, формирование этого феномена протекало на широкой этнокультурной основе, с участием разных групп населения юга Восточной Европы [Потапов, 2000; Лукьяшко, 1999]. О многокомпонентном характере культуры предскифско-го времени исследуемого региона свидетельствуют не только археологические материа- лы (формы могильных сооружений, варианты трупоположения, вещевой комплекс), но и данные палеоантропологических исследований.

Сосуществование различных антропологических типов, наряду с разнообразием основных элементов погребального обряда, может свидетельствовать об участии самых разных этнических групп и объединений в формировании населения предскифского времени и на территории Нижнего Поволжья [Балабанова, 2005].

Антропологический материал, представленный в работе, позволяет отметить специфику населения, которая не выпадает из общего контекста и предполагает наличие пришлого компонента. Он становится преобладающим в последующую савроматскую эпоху и имеющим аналогии с южносибирскими антропологическими формациями.

Зафиксированные различные индикаторы специфического и эпизодического стресса, комплекс патологий зубочелюстной системы, отсутствие следов распространения инфекций и кариеса, наличие маркеров холодового стресса и неполный набор признаков, маркирующих стресс, а также комплекс признаков, вызванный верховой ездой, – все это позволяет характеризовать данное население как связанное с номадным способом хозяйствования [Перерва, 2018, с. 85, 88].

Весь вышеприведенный перечень патологических состояний характерен для большей части ранних кочевников савромато-сар-матского времени и средневекового кочевого населения Нижнего Поволжья.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Индивидуальные размеры и указатели черепов из погребений предскифс-кого времени (IX–VII вв. до н.э.)

Table 1. Individual sizes and indexes of the skulls from the Pre-Scythian burials (9th – 7th centuries BC)

|

№ по Мартину и др. |

Линейные размеры |

1 |

2 |

3 |

4 |

№ по Мартину и др. |

Угловые размеры |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

пол |

Ж. |

М. |

М. |

М. |

74 |

Угол альвеолярной части |

80 |

78 |

81 |

||

|

возраст |

20–30 |

Ст. 50 |

25–35 |

20–25 |

75 |

Угол наклона носовых костей |

65 |

54 |

48 |

– |

|

|

1 |

Продольный диаметр |

178 |

189 |

181 |

184? |

75(1) |

Угол выступания носа |

22 |

30 |

41 |

– |

|

8 |

Поперечный диаметр |

143 |

138 |

135 |

149? |

43(1) |

Биорбитальная ширина |

94,5 |

100 |

101,5 |

– |

|

17 |

Высотный диаметр (ba-br) |

142 |

– |

138 |

128? |

Высота назиона над биорбитальной высотой |

16,4 |

16,6 |

20 |

– |

|

|

20 |

Ушная высота (po-po) |

120 |

115 |

116 |

– |

77 |

Назомалярный |

141,6 |

143,3 |

137 |

– |

|

5 |

Длина основания черепа |

102 |

– |

104 |

– |

Зигомаксилярная хорда |

– |

100 |

99 |

– |

|

|

9 |

Наименьшая ширина лба |

94 |

98 |

103 |

102? |

Высота subspinale над зигомаксиляр-ной хордой |

– |

23,5 |

23,2 |

– |

|

|

10 |

Наибольшая ширина лба |

117 |

119 |

118 |

114? |

|

Зигомаксилярный угол |

– |

129,7 |

129,8 |

– |

|

11 |

Ширина основания черепа |

128 |

131 |

132 |

138? |

Угол поперечного изгиба лба |

134,4 |

140,2 |

136 |

151,5 |

|

|

Указатели |

|||||||||||

|

12 |

Ширина затылка |

108 |

112 |

115 |

121? |

8:1 |

Черепной |

80,3 |

73 |

74,6 |

81,0 |

|

25 |

Сагиттальная дуга |

377 |

256 |

370 |

– |

17:1 |

Высотнопродольный |

79,8 |

– |

76,2 |

69,6 |

|

26 |

Лобная дуга |

126 |

120 |

127 |

– |

17:8 |

Высотнопоперечный |

99,3 |

– |

102,2 |

85,9 |

|

27 |

Теменная дуга |

135 |

123 |

122 |

128 |

20:1 |

Высотно-продольный от порион-порион |

67,4 |

– |

64,1 |

– |

|

28 |

Затылочная дуга |

116 |

113 |

121 |

110 |

20:8 |

Высотно-поперечный от порион-порион |

83,9 |

– |

85,9 |

– |

|

29 |

Лобная хорда |

113 |

111 |

114 |

9:8 |

Лобно-поперечный |

65,7 |

71 |

76,3 |

68,5 |

|

|

30 |

Теменная хорда |

116 |

110 |

109 |

119 |

9:43 |

Фронто-малярный |

93,1 |

89 |

91,1 |

– |

|

31 |

Затылочная хорда |

100 |

92 |

92 |

110 |

40:5 |

Выступания лица |

92,2 |

– |

90,4 |

– |

|

40 |

Длина основания лица |

94 |

– |

94 |

– |

48:45. |

Верхнелицевой |

53,1 |

50,7 |

53,6 |

– |

|

43 |

Верхняя ширина лица |

101 |

110 |

113 |

115? |

47:45. |

Общелицевой |

81,5 |

– |

– |

– |

|

45 |

Скуловой диаметр |

130? |

144 |

138 |

140? |

52:51 |

Орбитный |

81,7 |

75,6 |

66,7 |

– |

|

46 |

Средняя ширина лица |

– |

103 |

97 |

– |

54:55 |

Носовой |

48,1 |

54,7 |

48,1 |

– |

|

47 |

Полная высота лица |

106 |

– |

– |

61:60 |

Альвеолярный |

134 |

114 |

114,3 |

120,4 |

|

|

48 |

Верхняя высота лица |

69 |

73? |

74 |

69? |

63:62 |

Небный |

83,3 |

– |

73,1 |

– |

|

51 |

Ширина орбиты |

41 |

45 |

45 |

– |

SS:SC |

Симотический |

76,3 |

87,5 |

75 |

– |

|

52 |

Высота орбиты |

33,5 |

34 |

30 |

– |

MS:MC |

Максиллофронталь-ный |

51,8 |

51,7 |

47,2 |

– |

|

54 |

Ширина носа |

25 |

29 |

25 |

19? |

DS:DC |

Дакриальный |

62,4 |

76,3 |

65,6 |

– |

|

55 |

Высота носа |

52 |

53 |

52 |

– |

Нижняя челюсть: |

|||||

|

60 |

Длина альвеолярной дуги |

50 |

57 |

56 |

54 |

65 |

Мыщелковая ширина |

116 |

122 |

– |

– |

|

61 |

Ширина альвеолярной дуги |

67 |

65 |

64 |

65 |

66 |

Угловая ширина |

92 |

101 |

– |

– |

|

62 |

Длина неба |

48 |

50 |

52 |

– |

67 |

Передняя ширина |

43,5 |

48,5 |

– |

– |

|

63 |

Ширина неба |

40 |

– |

38 |

43 |

68 |

Проекционная длина от углов |

99 |

79 |

– |

– |

|

SC |

Симотическая ширина |

5,9 |

8 |

8 |

– |

68(1) |

Длина от мыщелков |

92 |

111 |

– |

– |

Примечание. 1 – Первомайский VII, курган 46, погребение 8; 2 – Первомайский VIII, курган 5, погребение 1; 3 – Мариновка, курган 1, погребение 17; 4 – Барановка I, курган 10, погребение 11.

Окончание таблицы 1

End of Table 1

|

№ по Мартину и др. |

Линейные размеры |

1 |

2 |

3 |

4 |

№ по Мартину и др. |

Угловые размеры |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

SS |

Симотическая высота |

4,5 |

7 |

6 |

– |

69 |

Высота симфиза |

25,5 |

35 |

– |

– |

|

MC |

Максиллофрон-тальная ширина |

16,8 |

18 |

18 |

– |

69(1) |

Высота тела |

26,5 |

30,5 |

– |

– |

|

MS |

Максиллофрон-тальная высота |

8,7 |

9,3 |

8,5 |

– |

69(3) |

Толщина тела |

9,5 |

10,5 |

– |

– |

|

DC |

Дакриальная ширина |

17,8 |

19 |

23 |

– |

70 |

Высота ветви |

48 |

60 |

– |

– |

|

DS |

Дакриальная высота |

11,1 |

14,3 |

15,1 |

– |

71а |

Наименьшая ширина ветви |

28,5 |

40 |

– |

– |

|

FC |

Глуб. клыковой ямки |

7,3 |

5,5 |

2,5 |

– |

Описательные признаки |

|||||

|

Sub.NB |

Высота изгиба лба |

26,2 |

19 |

23 |

– |

Форма черепа сверху |

Penthag. |

Ellips. |

Sphaen. |

Sphaen. |

|

|

Высота изгиба затылка |

24,6 |

26,3 |

26,7 |

– |

Надпереносье |

3 |

4 |

5 |

– |

||

|

Угловые размеры |

Надбровные дуги |

1 |

2 |

3 |

– |

||||||

|

32 |

Угол профиля лба от назиона |

89 |

69 |

78 |

– |

Наружный затылочный бугор |

0,5 |

2 |

3 |

3 |

|

|

Угол профиля лба от глабеллы |

84 |

63 |

68 |

– |

Сосцевидные отростки |

1 |

2 |

3 |

2 |

||

|

72 |

Общий лицевой угол |

87 |

84 |

89 |

– |

Нижний край грушевидного отверстия |

Anthr. |

Fossa pr. |

Fossa pr. |

Anthr. |

|

|

73 |

Средний лицевой |

89 |

86 |

92 |

Передняя носовая ость |

3 |

2 |

4 |

|||

Рис. 1. Погребения предскифского времени в Волго-Донском междуречье:

1 – карта-схема расположения курганных могильников;

2–10 – Мариновка, курган 1, погребение 17 (план погребения и инвентарь по: [Мамонтов, 1983])

Fig. 1. Pre-Scythian burials in the Volga-Don interfluve:

1 – map of the kurgan cemeteries; 2–10 – Marinovka, kurgan 1, burial 17 (plan and inventory after: [Mamontov, 1983])

Рис. 2. Погребения предскифского времени в Волго-Донском междуречье:

1–4 – Первомайский VII, курган 46, погребение 8 (по: [Мамонтов, 2000]);

5–6 – Первомайский VIII, курган 5, погребение 1 (по: [Мамонтов, 2001])

Fig. 2. Pre-Scythian burials in the Volga-Don interfluve:

1–4 – Pervomaysky VII, kurgan 46, burial 8 (after: [Mamontov, 2000]);

5–6 – Pervomaysky VIII, kurgan 5, burial 1 (after: [Mamontov, 2001])

Рис. 3. Погребения предскифского времени в Волго-Донском междуречье:

1–26 – Барановка I, курган 10, погребение 11 (план погребения и инвентарь по: [Сергацков, 1991])

Fig. 3. Pre-Scythian burials in the Volga-Don interfluve:

1–26 – Baranovka I, kurgan 10, burial 11 (plan and inventory after: [Sergatskov, 1991])

Рис. 4. Череп мужчины (25–35 лет) из погребения 1 кургана 17 могильника Мариновка Fig 4. Male skull (25–35 years old) from the burial 1, kurgan 17, Marinovka burial ground

Рис. 5. Череп женщины (20–30 лет) из погребения 8 кургана 46 могильника Первомайский VII Fig. 5. Female skull (20–30 years old) from the burial 8, kurgan 46, Pervomaysky VII burial ground

Рис. 6. Череп мужчины (старше 50 лет) из погребения 1 кургана 5 могильника Первомайский VIII

Fig. 6. Male skull (over 50 years old) from the burial 1, kurgan 5, Pervomaysky VIII burial ground

Список литературы Археологические и антропологические аспекты исследования погребений предскифского времени Волго-Донского междуречья

- Мамонтов В. И., 2000. Древнее население левобережья Дона (по материалам курганного могильника Первомайский VII). Волгоград: Изд-во ВолГУ. 194 с.

- Мамонтов В. И., 2001. Курганный могильник Первомайский VIII // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 4. С. 179–195.

- Махортых С. В., 2005. Киммерийцы Северного Причерноморья. Киев: Шлях. 380 с.

- Мовсесян А. А., 2005. Фенетический анализ в палеоантропологии. М.: Унив. кн. 272 с.

- Перерва Е. В., 2018. Антропология населения предсавроматского времени из подкурганных захоронений с территории Нижнего Поволжья (палеопатологический аспект) // Genesis: исторические исследования. № 8. С. 81–93. DOI: http://dx.doi.org/10.25136/2409-868X.2018.8.26917

- Перерва Е. В., 2022. Кочевники раннего железного века (IX–VII и VI–IV вв. до н.э.): сравнительный анализ по данным палеопатологии // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. Т. 27, № 5. С. 6–26. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2022.5.1

- Потапов В. В., 2000. Предскифские племена Восточной Европы // Донская археология. № 1 (6). С. 5–21.

- Рогинский Я. Я., Левин М. Г., 1978. Антропология. М.: Высш. шк. 528 с.

- Сергацков И. В., 1991. Погребение предскифского времени на Иловле // Советская археология. № 2. С. 240–244.

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. М.: Наука. 376 с.

- Тереножкин А. И., 1976. Киммерийцы. Киев: Наукова Думка. 223 с.

- Шарафутдинова Э. С., 1980. Памятники предскифского времени на Нижнем Дону (кобяковская культура). Свод археологических источников. В1-11. Ленинград: Наука. 128 с.