Археологические исследования города Тары в 2010 году

Автор: Татауров С.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521640

IDR: 14521640

Текст статьи Археологические исследования города Тары в 2010 году

В 2010 г были продолжены археологические исследования в историческом центре г. Тары [Татауров, 2010]. Работы проводились по трем направлениям - были проведены раскопки Никольского собора, крепостных укреплений и продолжено обследование города на предмет выявления новых археологических памятников.

В 2007 г. совместной археологической экспедицией Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН и Омского государственного университета им Ф.М. Достоевского были проведены работы по поиску фундамента Никольского собора. Собор был построен в 1771 – 1774 гг. и разобран примерно в 1938-39 гг. В ходе исследований был зафиксирован фундамент собора и остатки разрушенного храмового кладбища.

В 2010 г. исследования были продолжены - исследована юго-западная часть храма и один из входов. Работы этого года подтвердили результаты предыдущих раскопок. Фундамент собора находится в отличном состоянии, он отмечается в виде забутовки из кирпича, камня, пространство между которыми заполнено глиной. Кирпичная кладка на исследованном участке сохранилась достаточно хорошо, фиксируется от 1 до 5 рядов кирпича. Ширина кладки составляет 1,2 м, на внешней стороне отмечены полукруглые фигурные выступы. На месте входа площадка выложена кирпичом в особом порядке, который представляет собой сложный зигзаг.

Работы осложнило то обстоятельство, что практически вся территория вдоль стен храма занята прихрамовым кладбищем. Захоронения в колодах располагаются очень близко друг к другу, а крайние к храму буквально притиснуты к стене. Интересно то обстоятельство, что захоронения обнаружены и внутри храма. По этой причине для дальнейшего изучения этого комплекса необходимо провести ряд мероприятий по исследованию кладбища и перезахоронению погребенных. По всей вероятности, собор был построен на месте расположения одного из ранних кладбищ города. В этом нет ничего удивительного, так как практически вся заострожная часть города, а именно на ней располагается собор, представляет собой сплошное кладбище. Ситуация объясняется тем, что до начала XХVI I I в . город из-за постоянной военной угрозы со стороны казахских степей не выходил за пределы острога, поэтому кладбища находились сразу за острожными стенами. Когда в Х VIII в. г о род стал расстраиваться, то эти кладбища были полностью застроены.

В 2010 г основные работы были проведены на месте расположения крепостных укреплений, где нами в 2009 г. была найдена, а в этом году полностью раскопана одна из крепостных башен (рис. 1). Зимой 2009 г. научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ЯНЦ СО РАН Строговой Е.А. в РГАДА был найден документ с описанием тарской крепости и острога в 1702 г. Нам удалось сопоставить это описание с рисунком Тары С.У Ремизова и с проведенными нами исследованиями, в результате можно утверждать, что исследуемая башня – Княжья. «Княжой башне ширина 3 сажени без аршина вышина от земли до первого мосту пол 2 сажени без чети а от первого моста до дру-гова мосту и до обламов 2 сажени а от обламов до кровли сажень с четью а кровле и шатру вышина пол 3 сажени (оборвано)…(б)ашни поле 2 городни мерою пол 3 (оборвано) ..янским воротам» [д.1339, Л.3].

Башня располагалась в 8-10 м от края террасы, одна из ее граней была параллельна кромке коренного берега. Сруб представляет собой восьмигранник с длиной грани около 2 м. Бревна были срублены в «чистый угол» под углом примерно в 30˚, сохранилось полностью 4 венца, но на некоторых стенах уцелело по 6 бревен. Диаметр бревен 0,30-0,37 см, материал - лиственница. Судя по сохранившейся части, башня имела коническую форму или таким было ее основание. Пол был из плах шириной 40 см и толщиной 8 см. Перед строительством башни верхние слои почвы были сняты, поэтому нижний венец был установлен на слое твердой глины.

Рис. 1. Башня Тарской крепости. Северо-восточный сектор.

Перед башней был зафиксирован небольшой вал из светлой глины, он непосредственно примыкает к башне, где достигает максимальной мощности и постепенно уменьшается к периферии. В настоящий момент мощность вала составляет 0,6 м. Внутри башни находилась небольшая кирпичная печь. В заполнении культурного слоя - лепная и гончарная керамика, несколько фрагментов чернолощеной посуды. В верхних слоях зафиксировано большое количество обломков кирпича от разрушенного в конце 30-х годов ХХ в. Успенского собора. Находка копейки начала ХVIII в. (обнаружена на полу башни) позволяет нам соотносить материалы раскопок с имеющимися архивными материалами этого времени. Также большой интерес представляют собой находки бронзовой бляшки покрытой сусальным золотом, костяных наконечников стрел, глиняных грузил и т.д.

В этом полевом сезоне были продолжены исследования на территории города по поиску разрушенных архитектурных и погребальных комплексов.

В результате нами было найдено и проведено обследование татарского могильника, на котором в начале XXI в.была устроена т р асса для автомобильных гонок. Могильник занимает площадь около семи гектаров и подразделяется на две части – с грунтовыми захоронениями без надмогильных конструкций и с захоронениями, которые фиксируются в виде продолговатых насыпей высотой до 0,4 м окруженных ровиками.

Так же было обнаружено несколько захоронений еврейского кладбища, которое считалось полностью разрушенным в середине прошлого века.

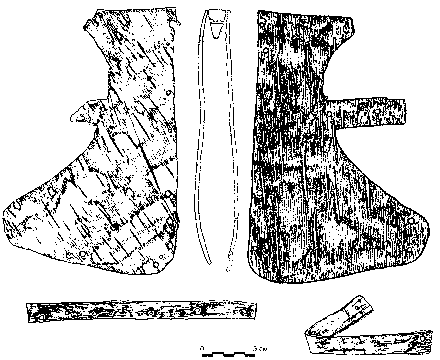

В ходе обследования заострожной части города по улице Спасской нами были проведены работы на месте незаконного строительства офисного здания. В ходе исследования четырехметрового культурного слоя было обнаружено большое количество керамики, железного инвентаря и изделий из бересты. Особый интерес представляет находка берестяного чехла для ношения на поясе небольшого боевого топора (рис. 2). Подобные топоры были найдены нами в Тарском Прииртышье при раскопках татарских могильников ХVII-ХVIII в. [ Татауров, Шлюшинский, 2 0 06]. Чехол сделан из двух фигурно вырезанных по одному лекалу берестяных пластин, между которыми была установлена деревянная вставка толщиной 1 см. К поясу чехол крепился при помощи двух берестяных ремешков, на одном из которых был сделан ряд отверстий для более точной подгонки к поясу. Изделие носило, вероятнее всего, представительное или подарочное назначение, так как никаких следов износа на нем не зафиксировано.

Исследования г. Тары в 2010 гг. достаточно скромны по своим задачам и объемам и, тем не менее, они смогли дать достаточно полное представление о перспективах дальнейшего изучения этого старинного сибирского города. Подводя итог проведенным работам, следует выделить несколько моментов. Главным является то, что, несмотря на современную застройку, значительная часть Тарской крепости сохранилась и имеет отличные возможности для дальнейших исследований. Культурный слой в историческом центре города составляет порядка 2,5-3 м и содержит большое количество

Рис. 2. Чехол для топора.

остатков деревянных сооружений. Дальнейшие исследования исторического центра г. Тары позволят значительно расширить наши представления о присоединении Среднего Прииртышья к России, расширят наши представления о культуре городского населения Сибири в ХVI- Х IХ вв.