Археологические исследования города Тары в 2011 году

Автор: Татауров С.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521756

IDR: 14521756

Текст статьи Археологические исследования города Тары в 2011 году

В 2011 г. Южнотаежной экспедицией Омского филиала ИАЭТ СО РАН были продолжены исследования г. Тары в Омской области. По сравнению с предыдущими полевыми сезонами, целью которых было определение состояние культурного слоя в культурно-историческом центре и выявление отдельных археологических комплексов на всей территории города, в текущем году мы перешли к целенаправленным раскопкам конкретных объектов тарской крепости и острога.

Были выбраны три площадки для археологических исследований. Первая (140 м2) примыкала к раскопу 2010 г на месте укреплений тарской крепости. Основной задачей в 2011 г. было изучение крепостной стены, прилегающей к Княжьей башне, раскопанной в предыдущем году [Татауров, 2010]. Вторая площадка (100 м2) выбрана на месте расположения воеводской усадьбы. Современная планиграфия города не затронула эту часть крепости, поэтому у нас есть возможность полностью исследовать данный комплекс. Третьим объектом исследований (120 м2) стала первая тарская церковь – Бориса и Глеба, срубленная в 1594–1595 гг.

Для выполнения работ были объединены силы трех университетов: практика исторического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (руководитель практики - канд. ист. наук, доцент С.Ф. Татауров), практика исторического факультета Томского государственного университета (руководитель практики - д-р ист. наук, профессор М.П. Черная), практика Омского государственного педагогического университета (Тарский филиал) (руководитель практики – канд. ист. наук, профессор Б.А. Коников). Финансирование исследований осуществлялось из средств Президиума СО РАН, указанных университетов, бюджетов Тарского района и г. Тары, общественных организаций и спонсоров.

Проведенные работы дали следующие результаты.

Исследования в районе, прилегающем к Княжьей башне, показали, что верхняя часть культурного слоя в данном месте сильно повреждена захоронениями русского кладбища. Расчищены три детские могилы и две могилы взрослых. Все умершие похоронены в деревянных колодах. В трех могилах найдены нательные крестики, по которым могильник предварительно датирован концом XVII – началом XVIII в. Возможно, при расчистке этой местности под кладбище остатки оборонительных сооружений были уничтожены.

Из зафиксированных объектов интерес представляет деревянный водоотводный желоб, пролегавший перпендикулярно коренной террасе и выходивший на ее склон. Вероятно, по нему отводили воду из находившегося неподалеку Успенского собора (время постройки 1774-1792 гг.). Он находился на глубине 0,8-1 м и состоял из собственно желоба и крышки. Ширина желоба 0,3 м, толщина стенок около 0,02-03 м; сечение желоба подквадратное, высота стенок около 0,2 см. Желоб уходил за границы раскопа (зафиксированная длина 8 м). Поиск крепостных сооружений будет продолжен в следующих сезонах в направлении Пятницкой башни, в районе которой из-за близости воеводской усадьбы могильника не было.

Исследования на месте расположения воеводской усадьбы нам не удалось выполнить в полном объеме. В XIX и первой полови н е ХХ в. на этом месте располагалась базарная площадь, поэтому культурный слой в верхних слоях имеет чрезвычайную плотность. Строительство памятника В.И. Ленину (к 100-летию со дня рождения), который находится рядом с раскопом, еще более осложнило выборку верхних горизонтов: строительный мусор был распланирован и утрамбован по всей площади. Нам удалось снять культурный слой на глубину 1,5 м и выйти на горизонт конца XVIII - нача л а XIX в. На этом уровне нами зафиксирован ы дв а сруба, которые, возможно, относятся к воеводской усадьбе. Сложность соотношения заключается в том, что усадьба, как и весь город, неоднократно горела и отстраивалась заново. Вот и в данном случае верхние венцы срубов носят следы сильного пожара. Учитывая то, что мощность культурного слоя в данном месте превышает три метра, культурный слой XVII–XVIII вв . нам предстоит вскрыть в следующем году. В ходе раскопок получена обширная коллекция керамики, различных металлических предметов, изделий из дерева и кожи.

Выбор места раскопа на предполагаемом месте расположения церкви Бориса и Глеба был сильно осложнен в силу того, что она только по известным письменным источникам трижды сгорала (в 1607, 1639, 1663 гг.) и вновь отстраивалась. Церковь не стали восстанавливать после пожара 1667 г. Учитывая то, что мы не имеем планов города для XVII в. точное место расположения церкви по более поздним схемам установить невозможно. Нами выбрано место на изгибе коренной террасы левого берега р. Иртыш, примерно в 20 м от его гребня, на свободной от строений площадке. К сожалению, в ходе проведенных исследований выяснилось, что церковь находилась ближе к краю террасы. Она оказалась за пределами раскопа, поэтому работы будут осуществлены в следующем году. Однако полученные материалы с успехом компенсировали наш просчет в определении места расположения церкви.

В ходе исследований зафиксированы четыре строительных горизонта.

Первый горизонт находился на глубине 1 м от дневной поверхности и представлял собой остатки сгоревшей жилой постройки начала ХХ в. Найденные на этом горизонте монеты имеют даты от 1901 по 1907 гг. В данном слое зафиксировано значительное количество керамики и металлических предметов – гвоздей, скоб и т.д.

Второй строительный горизонт зафиксирован на глубине 1,5 м от дневной поверхности и представлял собой избу размерами 3,2х4,2 м. Изба сгорела в середине XIX в. Слой датирован по находкам монет. На этом горизонте обнаружено значительное количество керамики и металлического инвентаря – ножи, святцы, гвозди и т.д.

Третий строительный горизонт (1,8 м от дневной поверхности) датируется второй половиной XVIII в. и представлен остатками сгоревшей избы 3×4 м с большой глинобитной печью в северо-западной части. В результате пожара печь частично разрушилась и создала воздушный «карман», в результате которого в запечье уцелела хранившаяся там посуда. Эта находка позволяет восстановить ассортимент кухонной и столовой посуды, использовавшейся в XVIII в.

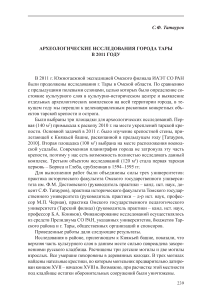

Четвертый строительный горизонт зафиксирован на глубине 2,2 м от дневной поверхности. На этом уровне нами открыт вход в усадьбу середины - второй половины XVII в. Он представлял собой три огромных (диаметр около 0,8 м) столба из лиственницы для ворот и калитки (см. рисунок ). На этом горизонте нами найдено огромное количество кожаной обуви (около 500 экз.), среди которой много целых изделий. Тем самым подтвердилась наша версия 2009 г. о наличии здесь мастерской по пошиву обуви. Внутри усадьбы зафиксированы основания двух построек, которые уходят за гра-

Вход в усадьбу середины – второй половины XVII в. Справа от ворот – корыто для воды.

ницы раскопа, поэтому их пришлось законсервировать до следующего года. На этом же горизонте найдено значительное количество предметов из дерева – детали бочек и шаек, сельскохозяйственного инвентаря и т.д.

Для нас важным в расположении срубов является то, что они находятся один над другим. Планиграфия застройки в данном районе города оставалась неизменной практически с момента основания Тары до начала ХХ в., что означает возможность поиска объектов конца XVI–XVII вв. по более поздним планам города.

Полученные в ходе раскопок материалы требуют большого объема кабинетной работы. Во-первых, мы надеемся, что дендрохронологические исследования позволят более точно датировать зафиксированные строительные горизонты. Во-вторых, изделий из кожи позволяют реконструировать практически весь комплекс обуви, которую носили тарчане в допетровское время [Богомолов, Татауров, 2010]. В-третьих, коллекции керамики, железного инвентаря, деревянных изделий позволяют воссоздать материальную культуру жителей города, выявить изменения, происходивших в ней с конца XVI до серединой ХХ вв.

Особую значимость эти исследования имеют в том плане, что они проводятся на свободных площадках, где есть возможность воссоздания исторических комплексов.