Археологические исследования городища на горе Шапке в Амурской области в 2009-2011 годах

Автор: Нестеров С.П., Зайцев Н.Н., Волков Д.П., Миронов М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521751

IDR: 14521751

Текст статьи Археологические исследования городища на горе Шапке в Амурской области в 2009-2011 годах

Проведенные исследования позволили установить общую площадь памятника, определить его как многослойный объект, несущий в себе слои от эпохи неолита (III–II тыс. до н.э.) до развитого средневековья (XI–XIII вв.), а также охарактеризовать фортификационные сооружения (рис. 1).

Основываясь на планиграфии объектов на горе Шапке и археологических раскопках части памятника (в 1981, 1983, 2009–2011 гг.), выделены два типа фортификационных сооружений: внешние – вал и ров периметра городища; внутренние – две вершины на территории городища, центральная дополнительная система валов и рвов с зигзагообразными переходами, обособленный вал и ров «редута» на восточной вершине [Зайцев, Волков, Щербинский, 2011, с 282].

Однако проведенные археологические раскопки в полевом сезоне 2011 г. позволяют поставить вопрос о некоторых особенностях фортификационных сооружений городища.

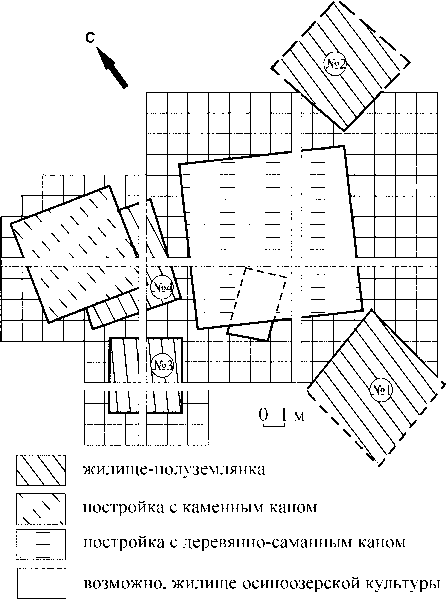

Определение объекта на восточной вершине городища как «редута» основано на его географическом положении в комплексе всех фортификационных сооружений памятника и наличии в этой части наземной конструкции подквадратной в плане формы, имеющей деревянные стены, обмазанные глиной, и Г-образный, необычный для такого рода построек деревянно-саманный кан [Зайцев, Волков, Щербинский, 2011, с. 284].

Постройка располагалась на возвышении относительно всей окружающей площади, имела размеры 8 x 8 м и была ориентирована углами по сторо-

Рис. 1. План памятника городища на горе Шапке.

нам света. Ее стены частично сохранились в основании в виде деревянных плах, обмазанных глиной и подпертых крупными камнями. Внутри строения, в 50 см от северо-западной стенки, прослежены остатки Г-образного кана, сооруженного из дерева, обмазанного глиной и выгоревшего в процессе эксплуатации. О наличии деревянной основы в дымоходных каналах говорят следы структуры дерева, четко фиксируемые на внутренней стороне стенки канала, состоящей из обожженной спекшейся глины (местами вплоть до остекления). Расположение очага зафиксировать не удалось.

Основной материал, встречаемый при раскопках, – фрагменты керамической посуды (станковой чжурчжэньской и лепной найфельдской группы мохэ). Они находились за пределами постройки. Внутри постройки находки единичны: между каном и стенами, а также в центральной утрамбованной части. Среди них две северосунские монеты – «чжэнхэ тунбао» (1111–1118 г г.) и «цзяю юаньбао» (1056– 1 063 гг.) (определ е ни е выполнен о канд. ист. наук С.В. Алкиным, ИАЭТ СО РАН) [Зайцев, Волков, Щербин-ский, 2011, с. 285].

Помимо этого, в полевом сезоне 2010 г. под полом рассматриваемой конструкции, на глубине 40 см от ее дна, в овальном углублении на плоском камне обнаружены 6 крупных железных рыболовных крюка, железный костыль с отверстием (петлей) в верхней части и небольшой фрагмент станковой керамики. Все крюки однотипные, с незначительными различиями в размерах. Цевье крюков слегка искривленное, но не отогнутое, имеет сглаженные грани, постепенно сужается и заострено на конце [Щербинский, 2011, с. 260–261]. Фрагмент станковой керамики позволяет предварительно датировать данную группу артефактов временем не ранее XII в. и отнести к чжурчжэньской эпохе [Воробьев, 1975].

В 2011 г. к северу от рассмотренной наземной постройки с деревянносаманным каном тоже были встречены глубокие ямы (до 80 см). В одной из них обнаружены части чугунного лемеха, железный костыль, бронебойный наконечник стрелы, неопределимые обломки железных предметов, что позволяет рассматривать данное скопление артефактов как своеобразный схрон металлолома.

К северо-западу от постройки с деревянно-саманным каном выявлена еще одна наземная постройка – с П-образным (?) двухканальным каном из каменных плит.

Под наземными конструкциями располагаются более древние жилища с котлованом, содержащие артефакты, относящиеся к найфельдской группе мохэской археологической культуры, которые можно датировать не ранее VII в. н.э. При этом стратиграфические разрезы говорят о том, что их остатки на рассматриваемой площади были засыпаны, а сверху на подготовленной таким образом площадке возведены наземные конструкции с каном (деревянно-саманным и каменным).

Артефакты, обнаруженные в 2011 г. на площади в 115 м2, позволяют сделать некоторые выводы по заселению горы в разные исторические эпохи.

Наличие в восточной части горы аллювиальных речных отложений предполагает их формирование в очень далекие времена, когда скалистый останец (гора Шапка), омывался водами пра-Амура со всех сторон. В результате на восточном мысу образовался высокий холм.

Отсутствие в культурных отложениях артефактов старше поздненеолитической осиноозёрской культуры свидетельствует о том, что примерно 4 тыс. л.н. гора была непригодна для проживания. Видимо, местность вокруг представляла собой систему проток и заболоченных пространств.

Первым на гору пришло население осиноозёрской культуры. Находки этого периода обнаружены как переотложенными, так и в остатках слоя коричневого суглинка. Это – отщепы из халцедона, вкладыши, каменные ножи, нуклеусы.

Следующее население появилось только в эпоху финала раннего железного века (единичные находки керамики талаканской культуры) и раннего средневековья (редкие находки керамики михайловской культуры). Для населения михайловской культуры, которая соотносится с летописными бэй шивэй, эта гора была сакральной. Сохранилось ее название – Тугэшань. Пришедшие в VII в. в Западное Приамурье из Маньчжурии и Восточного Приамурья хэйшуй мохэ (найфельдская группа) не только захватили священную гору бэй шивэй, но и осквернили её, основав здесь свое поселение. Наличие сосуда троицкой группы мохэ, а также немногочисленных фрагментов такой посуды (материалы раскопок 1981 и 1983 гг.) свидетельствует о незначительном их присутствии на горе, скорее, о случайных её посещениях. В XI в. на горе Шапке было построено чжурчжэньское городище.

Анализ артефактов, полученных с данной точки городища, показал, что раскопанное в 2009–2010 гг. здание чжурчжэней, возможно, было связано с горячим производством. Об этом свидетельствует деревянно-саманная конструкция кана, стенки которого несут следы высокотемпературного воздействия (спекание глины до стекловидной массы – «вспучивание»). Среди артефактов встречены сломанные чугунные, железные и бронзовые вещи, которые шли на переплавку, а также готовые изделия (большие крюки на крупную рыбу). Обнаружены также бронзовые капли и шлаки. Вероятно, здесь же изготавливали стекло: найден стеклянный шарик (диаметр 1 см) и ножка рюмки (?). Наконец, вся площадка располагалась далеко от основно-

Рис. 2. План раскопа на горе Шапке в 2009–2011 гг.

го чжурчжэньского поселка (рис. 2) и была дополнительно обнесена валом и рвом в целях пожарной безопасности, а также как сакральное пространство людей, работающих с огнем. Однако здесь пока не обнаружены крупные очаги, специализированные плавильные печи, хотя найден небольшой тигель. Из кузнечных инструментов встречено только зубило.

Имеющиеся в настоящее время материалы в комплексе дают возможность сравнения городища на горе Шапке с некоторыми приморскими городищами (Горнохуторским, Ананьевским, Шайгинским, Краснояровским), которые являлись чжурчжэньскими торгово-ремесленными, административными и военными центрами, контролировавшими определенную территорию [Артемьева, 1998, с. 14]. Видимо, городище на горе Шапке играло аналогичную роль в Западном Приамурье, в долине Амура [Зайцев, Шум-кова, Волков, 2000, с. 199–223].

Полученные в ходе исследований 2009-2011 гг на городище Шапка в Западном Приамурье материалы значительно расширяют имеющиеся данные по археологии региона в период раннего и развитого средневековья. Взгляд на функциональное назначение исследуемой в восточной части памятника площадки требует дальнейших археологических раскопок и детальной проработки данных.