Археологические исследования могильника Тартас-1 в 2011 году: основные результаты

Автор: Молодин В.И., Хансен С., Мыльникова Л.Н., Наглер А., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Новикова О.И., Нестерова М.С., Ненахов Д.А., Ковыршина Ю.Н., Мосечкина Н.Н., Васильева Ю.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521749

IDR: 14521749

Текст статьи Археологические исследования могильника Тартас-1 в 2011 году: основные результаты

В полевой сезон 2011 г. Западносибирский отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН совместно со специалистами Германского археологического института (г. Берлин) продолжили многолетние исследования памятника Тартас-1, расположенного в Венгеровском р-не Новосибирской области, в устьевой зоне реки Тартас.

Уникальность памятника определяется целым рядом обстоятельств. Во-первых, уже сегодня можно уверенно констатировать, что это один из крупнейших некрополей, содержащий захоронения практически всех культур эпохи бронзы, которые известны на сегодняшний день в Обь-Иртыш-ской лесостепи. Геофизические исследования памятника, продолженные в 2011 г., свидетельствуют о том, что раскопками изучена едва ли его третья часть.

Во-вторых, на памятнике выявлены погребения и ритуальные комплексы практически всех известных в регионе культур от раннего бронзового века до позднего средневековья включительно.

В-третьих, памятник привлекает наличием значительного количества не потревоженных захоронений.

В-четвертых, исследованная часть некрополя предоставила в распоряжение ученых уникальные сюжеты, позволяющие судить, например, о динамике миграционных процессов в период развитой бронзы в регионе [Молодин, Мыльникова, Новикова и др., 2009] или реконструировать стратиграфическую колонку залегания погребальных комплексов различных культур эпохи бронзы [Молодин, Мыльникова, Новикова и др., 2011].

Раскопки памятника ведутся сплошной площадью, с удалением перекрывающего комплекс грунта и складированием его для последующей рекультивации. За основу методики исследования взят мультидисципли-нарный подход к изучению источника на всех уровнях исследовательской процедуры.

В 2011 г. раскопы закладывались по всей поверхности террасы, по линии с северо-востока на юго-запад. Сплошной площадью вскрыто 1 575 м2. Изучено 67 погребальных комплексов различных эпох и культур, а также

57 ям, значительная часть которых имела ритуальное значение. Приведем некоторые новейшие результаты.

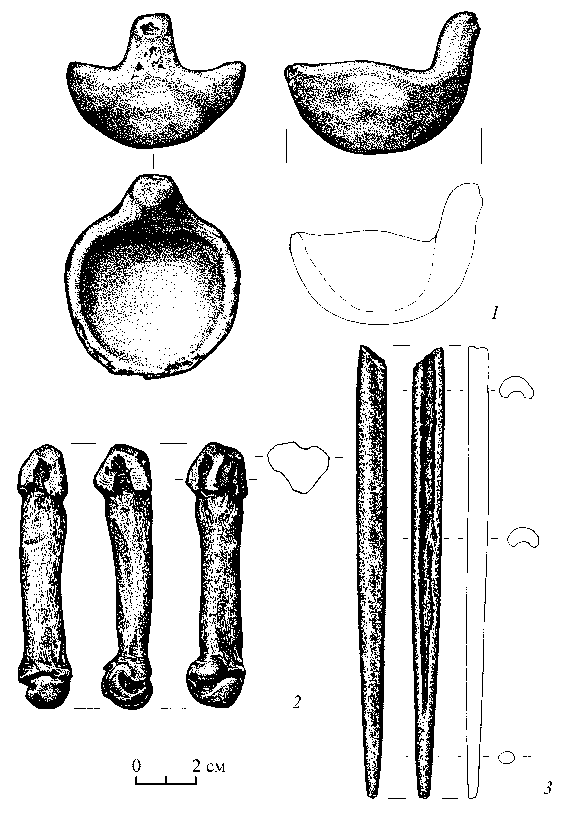

Наиболее древними захоронениями, обнаруженными в 2011 г., являются 6 погребений одиновской культуры. Очевидно, комплекс территориально приурочен к юго-западной части террасы. Особо следует отметить захоронение № 487. Умерший был положен на спину с подогнутыми вверх коленями, с несколько приподнятой верхней частью туловища. В погребении обнаружен бронзовый кельт (рис. 1, 2 ), более всего напоминающий сеймин-ско-турбинские образцы и сопоставимый с разрядом К-4 по периодизации Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых [1989], костяное шило-проколка (рис. 2, 3 ), а также выполненный из третьей пястной левой фаланги медведя стилизованный фаллос (рис. 2, 2 ). Важно отметить, что аналогичный предмет обнаружен в погребальном комплексе кротовской культуры памятника Камыши-1 [Молодин, Гаркуша и др., 1999], хронологически и территориально близкий рассматриваемому нами.

Рис. 1. Находки из погребений могильника Тартас-1.

1 – бронзовая фигурка (идол); 2 – бронзовый кельт.

Рис. 2. Находки из погребений могильника Тартас-1.

1 – керамический сосудик; 2 – стилизованный фаллос; 3 – костяное шило-проколка.

Находка сейминско-турбинского кельта i^^ sit^^ позволяет надежно атрибутировать два аналогичных изделия, найденных на памятнике Пре-ображенка-6 [Молодин, Чемякина и др., 2004] и происходящих из явно разрушенных погребений одиновской культуры. Полученные данные свидетельствуют о несомненной концентрации на могильнике Тартас-1 захоронений данной культуры в ЮЗ части террасы. Вероятно, это вообще особый могильник одиновской культуры, в отличие от исследованного ранее на памятнике [Молодин, Хансен и др., 2010]. Крайне любопытно, что пла- ниграфически шесть изученных захоронений оконтурены системой глубоких ям, содержащих в т.ч. фрагменты одиновской посуды.

Продолжено изучение некрополя, относящегося к позднекротовской культуре. В 2011 г. выявлено 7 захоронений. Еще одно погребение является смешанным (позднекротовским – андроновским). Несмотря на сильную степень разрушенности некрополя, связанную с активным антропогенным воздействием, получены интересные научные данные. Замечательна находка бронзового идола (рис. 1, 1 ), обнаруженного i^^ sit^^ в непотревоженной части почти разрушенного захоронения № 445. Семантически схожие изображения, выполненные из камня, известны в виде случайных находок, относящихся в западносибирском регионе к эпохе ранней (доандроновской) бронзы [Кирюшин, Грушин, 2009]. Вместе с тем, обнаруженный предмет во многом оригинален. Туловище человека (мужчины?) передано в условной, плоскостной манере, а голова выполнена объемно. При этом реалистичны черты лица и головной убор в виде плотно прилегающей шапочки (типа войлочной «сванки»). По-видимому, аналогичный головной убор показан на антропоморфной фигурке лыжника, управляющего лошадью, на знаменитом навершии бронзового ножа из могильника Ростовка [Матю-щенко, 1970], который хронологически, культурно, да и территориально близок тартасскому. Кроме того, аналогичный головной убор изображен на каменных скульптурках из Саввушки [Кирюшин, 1991] и с р. Туй [Мо-шинская, 1952].

Означенная находка ставит целый комплекс проблем (в т.ч. семантического толка), поэтому нуждается в специальном анализе.

Еще одну группу захоронений, исследованных на памятнике в 2011 г., составляют андроновские (федоровские) комплексы (45 шт.). Как и в предыдущие годы, это – грунтовые могилы взрослых и детей, представленные трупоположением и трупосожжением. Уже такое сочетание, как и другие специфические черты погребальной практики, отмеченные ранее [Моло-дин, 2011], делают андроновские погребения на могильнике Тартас-1 весьма существенным источником для понимания миграционных и адаптационных процессов.

Еще одной новацией 2011 г. является дополнительное выделение отдельных погребений земляным ровиком или системой крупных ям с остатками мясной и рыбной пищи, керамики и следов огня. Вся эта информация существенно дополняет наши представления как о погребальной практике адаптировавшегося в Обь-Иртышье пришлого населения андроновской историко-культурной общности, так и об истоках миграций и процессах адаптаций в этнически чужеродной среде.

В этом плане обращает на себя особое внимание уникальная находка, сделанная в андроновском (федоровском) захоронении № 478, – небольшой глиняный сосудик в виде уточки (рис. 2, 1). Подобные емкости абсолютно нехарактерны для культур андроновской культурно-исторической общности. Вместе с тем, подобные деревянные емкости в виде фигурок водопла- вающих птиц (прежде всего, уточки) обнаружены в торфяниках Урала и относятся в т.ч. к периоду раннего металла [Чаиркина, 2005]. Отмеченные обстоятельства позволяют оценивать характеризуемую находку как местную, попавшую в андроновскую (федоровскую) могилу от аборигенного населения, еще сохранившего автохтонные культурные традиции.

Кроме обозначенных погребальных памятников эпохи бронзы, на могильнике обнаружены: древнетюркское захоронение с чучелом коня, относящееся к концу I - началу II тыс. н. э., а также два захоронения периода позднего средневековья, одно из которых сопровождал скелет лошади. Фрагменты керамики, обнаруженные в захоронении № 488, позволяют отнести данный комплекс к кыштовской культуре, выделенной одним из авторов [Молодин, 1987].

Таким образом, из 67 погребальных комплексов, исследованных в 2011 г., 62 оказались надежно культурно или хотя бы хронологически диагностируемыми. Особого анализа требует система сопровождаемых захоронения ям, относящихся к хронологическим периодам и несущих разную семантическую нагрузку.