Археологические исследования на севере Германии: анализ опыта стажировки в научных центрах федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (май-июнь 2014)

Автор: Федорченко Александр Юрьевич

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 3 (33), 2015 года.

Бесплатный доступ

Современную археологию отличает комплексный характер исследований и активное сотрудничество между представителями различных стран, научных направлений и школ. Наиболее эффективным способом освоения нового опыта научных исследований для молодых специалистов Сибири и Дальнего Востока являются стажировки и полевые школы, организуемые научными центрами Европы, США, Канады, Австралии, Японии. Данная статья посвящена результатам стажировки автора в Археологическом департаменте и Археологическом музее федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (г. Ноймюнстер и Шлезвиг, ФРГ). Обучение предполагало знакомство с практикой организации археологической науки в данном регионе, изучение современных методик полевых исследований и анализа каменных орудий, возможность работы с коллекциями артефактов. Приобретенные знания и навыки позволили автору наметить ряд перспектив при проведении археологических изысканий на Севере Дальнего Востока.

Археология шлезвиг-гольштейна, гис-технологии, методы полевых исследований, экспериментально-трасологический анализ, технологический анализ, финальный палеолит, мезолит

Короткий адрес: https://sciup.org/170175600

IDR: 170175600 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Археологические исследования на севере Германии: анализ опыта стажировки в научных центрах федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (май-июнь 2014)

Археология нашего времени немыслима без активного сотрудничества между представителями различных стран, научных направлений и школ. Тесные международные контакты стимулируют взаимное обогащение новой информацией и идеями, способствуют дополнению, уточнению или пересмотру сделанных раннее выводов, гипотез или концепций. Такое взаимодействие чрезвычайно актуально для археологических исследований на Севере Дальнего Востока. Материалы Камчатки, Чукотки и Колымы вызывают традиционно живой интерес среди зарубежных коллег и привлекаются для решения дискуссионных проблем древнейшей истории Тихоокеанского Севера.

В настоящий момент в археологии Северо-Востока России актуальна проблема отсутствия единых подходов к исследованию археологических памятников и артефактов [4, c. 47; 3, c. 149-150]. Современные темпы развития науки нередко создают существенные трудности для самостоятельного изучения новых методик археологического исследования. Широкое распространение методов и технологий ГИС, совершенствование цифровых способов фиксации, хранения и визуализации археологической информации, внедрение естественно-научных методов анализа материала, функции, способов изготовления и возраста древних артефактов являются одними из ярких тенденций развития современной археологической науки. Установка на проведение комплексных и междисциплинарных исследований разнообразных археологизи-рованных свидетельств древнего поведения, не вызывает удивления на фоне общей тенденции к интеграции знаний и методов естественных и гуманитарных дисциплин [5].

Для молодых специалистов Сибири и Дальнего Востока одним из наиболее эффективных способов получения нового научно-практического опыта в сфере археологии являются стажировки и полевые школы, организуемые научными центрами Европы, США, Канады, Австралии, Японии и других стран. Одним из крупнейших российских мероприятий такого типа является Сибирская археологическая полевая школа (САПШ), функционирующая на базе НГУ и других исследователь- 6

ских учреждений Сибирского региона [1]. Практика проведения археологических школ на территории Севера Дальнего Востока является исключительно редким явлением. Знаменательным событием подобного рода стало проведение в 2008 г. Ушковской полевой археологической школы, созданной в результате сотрудничества СВГУ (Магадан), КамГУ им. Витуса Беринга (Петропавловск-Камчатский) и Государственного археологического департамента федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) [6]. Знания и навыки, полученные в ходе взаимодействия российских ученых и студентов с иностранными коллегами, помогли сделать процесс исследования Ушковских стоянок более информативным и эффективным.

Благодаря международному сотрудничеству в рамках упомянутой полевой школы, в мае-июне 2014 г. нам удалось продолжить обучение новейшим методам исследований в Археологическом департаменте (г. Ноймюнстер и Шлезвиг) и Государственном археологическом музее Шлезвиг-Гольштейна (замок Готторп, Шлезвиг). Среди основных задач стажировки: знакомство со структурой и принципами организации археологической науки в Северной Германии; изучение теоретического и практического опыта современных методик полевых исследований, методов и приемов анализа каменных артефактов; работа с археологическими коллекциями, хранящимися в распоряжении упомянутых научных центров. Процесс обучения проходил на английском языке, его продолжительность составляла 38 дней. Цель статьи заключается в рассмотрении результатов стажировки и перспектив использования этой информации при проведении археологических исследований на Севере Дальнего Востока.

Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн является регионом с богатым и древним историко-культурным наследием. В настоящий момент здесь известно свыше 100 тыс. археологических памятников, датируемых от среднего палеолита [10] до позднего средневековья и последующих эпох. Расположенная в южной части полуострова Ютландия, ограниченная водами Северного и Балтийского морей, эта земля издревле выступала своеобразным мостом между Западной, Цен- тральной и Северной Европой. В этом отношении Шлезвиг-Гольштейн удивительным образом напоминал Камчатку, археологические материалы которой сочетали в себе черты древних культур Японии, Восточной Сибири, Колымы, Чукотки и Аляски. На территории анализируемого региона выделяются три основных типа природных ландшафтов. На побережье Северного моря находятся заболоченные и регулярно затапливаемые низинные земли. В центральной части полуострова располагается зона широких пересеченных моренных равнин. Самый восточный тип ландшафтов протянулся вдоль изрезанного длинными узкими фьордами и заливами Балтийского побережья и представлен холмистой местностью, сформированной в ходе последнего оледенения [7, p. 603-607].

Осуществление работ по регистрации, паспортизации, мониторингу и изучению объектов историко-культурного наследия региона находится в ведении Археологического департамента Шлезвиг-Гольштейна (г. Шлезвиг и Ноймюнстер) (ALSH). Для реализации указанных функций сотрудниками департамента была разработана региональная геоинформационная система, содержащая сведения по всем известным здесь археологическим памятникам. Финансирование исследований ALSH осуществляется за счет компаний, ведущих строительную и промышленную деятельность в границах территорий объектов культурного наследия. В настоящий момент Археологический департамент имеет центральный офис в Шлезвиге и один филиал в Ноймюнстере.

После камеральной обработки и составления отчетов, коллекции артефактов и вся полевая документация поступают в Государственный Археологический музей Шлезвиг-Гольштейна (замок Гот-торп, Шлезвиг) (ALM). Сотрудники музея ведут учет и каталогизацию, реставрацию, комплексное научное исследование, хранение и экспонирование имеющихся в их распоряжении древностей. Государственный археологический музей имеет развитую сеть филиалов и тематических музеев, расположенных в нескольких населенных пунктах региона. Работа музея финансируется на основании собственных доходов, поддержки научных фондов и международных грантовых программ, частично за счет государственного бюджета.

Подготовку бакалавров в области археологии и древней истории, магистров с углубленной специализацией (в области различных эпох или методов – геоинформатики, археозоологии и ар-хеоботаники, подводной археологии), докторантов и постдокторантов осуществляет университет им. Х. Альбрехта в г. Киле. Важную роль в координации усилий исследователей в области изучения древнейшего прошлого Севера Германии играет региональные и международные научные сообщества, фонды и ассоциации, среди которых наибольшую известность имеет «Центр балтийской и скандинавской археологии» (ZBSA). В целом, для системы организаций археологической направленности Шлезвиг-Гольштейна присуще сочетание нескольких особенностей: разделение компетенций, сфер ответственности и практических задач учреждений, тесное сотрудничество местных исследовательских коллективов с группами ученых из иных регионов Германии и европейских стран, междисциплинарный характер научных изысканий.

Важнейшим этапом стажировки стало участие автора статьи в исследованиях нескольких археологических памятников Шлезвиг-Гольштейна. Практика экспедиционной работы позволила познакомиться со спецификой используемых в Северной Германии методик фиксации археологических данных, приобрести навыки составления полевой документации и работы со специализированным оборудованием. Опыт исследования памятников каменного века был получен при раскопках памятника Хоэнфельде (LA 22) (рук. н. с. ALSH Мирьям Бриль) и обследовании ряда разрушенных местонахождений в районе пос. Гот-трупель (рук. инженер ALSH Штеффен Хаук).

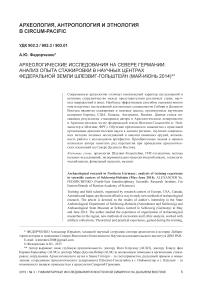

Рис. 1. Полевые работы на мезолитическом памятнике Хоэнфельде (LA 22):

1. Фиксация находок с помощью электронного тахеометра; 2. Процесс раскопок1

1 Здесь и далее – фото автора.

Стоянка открытого типа Хоэнфельде расположена в 35 км к юго-западу от Ноймюнстера и в 16,5 км от русла р. Эльба. Археологические материалы мезолитического облика (микропластины, краевые сколы и сколы оформления микропла-стинчатых нуклеусов из кремня) залегали здесь в слое желтых суглинков на глубине 35-40 см от современной поверхности. Изучение культуросодержащего слоя производилась путем снятия тонких пластов мощностью 2 см в пределах квадратов 1 х 1 м. Фиксация распределения находок в трехмерной проекции осуществлялась с помощью тахеометра со встроенным GPS-приемником. Для обнаружения миниатюрных находок извлекаемый грунт просеивался через сито с мелкой ячейкой. Все извлекаемые артефакты помещались в индивидуальную упаковку, на которой дублировались сведения об их положении и глубине залегания.

В конце мая 2014 г. осуществлялись разведывательные работы близ пос. Готтрупель, расположенного в 2,6 км к югу от границы с Данией. В результате исследований территории сельскохозяйственных полей была выявлена серия местонахождений с поверхностным залеганием кремневых артефактов. Среди обнаруженных находок: призматические нуклеусы для получения крупных пластин, отжимные торцевые микронуклеусы, многочисленные пластины и микропластины, резцы, скребки и другие типы орудий. При изучении выделенных скоплений осуществлялась фиксация расположения каждого из артефактов с помощью GPS и фотокамеры. Анализ собранного археологического материала и сведений об их пространственном размещении позволил выделить несколько зон концентрации археологических находок, вероятно принадлежащих к двум эпохам – мезолиту и финальному палеолиту.

Материальная культура населения Севера Германии в эпоху раннего голоцена отличалась развитой каменной и костяной индустрией. Для каменного инвентаря мезолитических культур региона характерно сочетание пластинчатых и микропла-стинчатых нуклеусов для получения сколов-заготовок отжимом, ретушированных по краю геометрических микролитов (наконечников стрел и вкладышей орудий), пластин с притупленным или усеченным ретушью краем, концевых скребков, проколок, резцов, бифасиально обработанных рубящих орудий и др. категорий изделий. Исключительно информативны находки из органических материалов: наконечники стрел, копий, рыболовные крючки из рога и кости, весла, рукояти орудий, неповрежденные древки стрел из дерева, изделия из растительных волокон и бересты. Помимо традиционной охоты, экономика раннеголоценовых обитателей Шлезвиг-Гольштейна включала высокоэффективное рыболовство и специализированное собирательство лесных орехов [12].

Рис. 2. Обследование разрушенных палеолитических и мезолитических местонахождений в районе пос. Готтрупель: 1.-2. Осуществление подъемных сборов и фиксации находок по GPS; 3. Кремневая пластина, найденная в поверхностном залегании

Рис. 3. Каменные артефакты, найденные при обследовании стоянок близ пос. Готтрупель: 1. Кремневый нуклеус палеолитического облика; 2. Нуклеус для получения удлиненных пластин

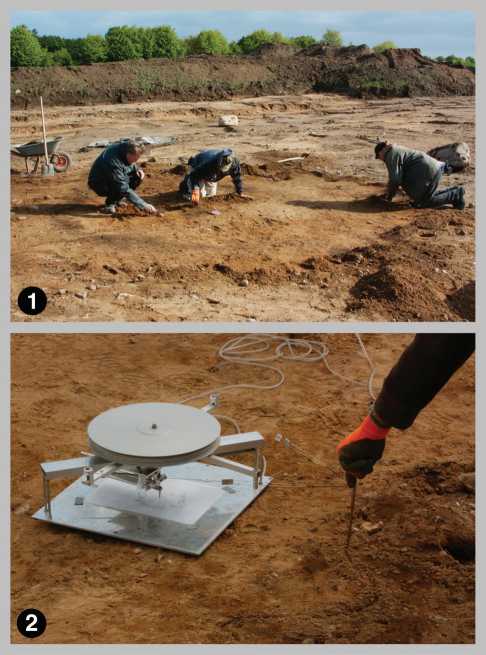

Знакомство с методами изучения погребальных комплексов осуществлялось в ходе раскопок некрополя позднего бронзового и раннего железного веков на памятнике Борнхёвед (40 км к югу от Киля). В основе погребального обряда населения региона этой эпохи лежал ритуал трупосожже-ния. Кремированные останки покойных помещались в индивидуальные гладкостенные керамические урны, которые хоронились в неглубоких ямах с каменной обкладкой и засыпались землей.

Рис. 4. Полевые работы на памятнике Борнхёвед: 1. Зачистка поверхности культурного слоя перед фотосъемкой; 2. Фиксация планиграфии с использованием пантографа

Погребение праха обычно сопровождалось помещением в могилу личных украшений, оружия, инструментов или предметов домашнего быта из бронзы, железа и золота [8]. В полевой сезон 2014 г. при исследовании могильников Борнхёвед были обнаружены два меча, украшения и орнаментированная фибула из бронзы, фрагменты пряжек, наконечников, бляшек от мужских поясов и иных железных изделий. Под руководством доктора И. Лютьенса (ALSH) мы изучили несколько таких погребений. Процессу непосредственного вскрытия погребальных урн предшествовала предварительная послойная расчистка, фотографирование стратиграфии, фиксация расположения непотре- воженного сосуда при помощи тахеометра, GPS и пантографа – устройства для сверхточного переноса исследуемых древних объектов и структур на план в уменьшенном масштабе. Извлекаемый археологический материал (костные останки, фрагменты керамики и предметы погребального инвентаря) сортировался и помещался в пакеты для дальнейшего лабораторного исследования.

Рис. 5. Кремированное погребение в керамической урне (ранний железный век)

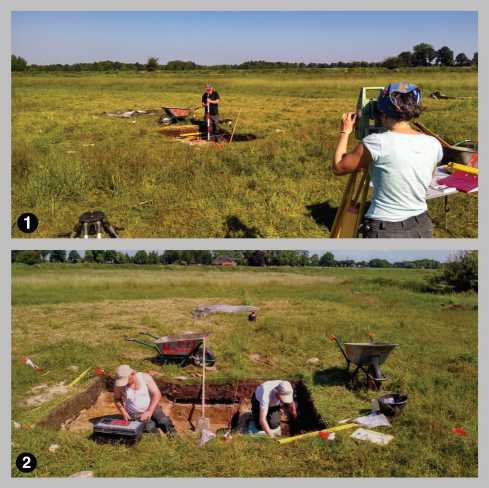

Интересный научный опыт был получен в ходе участия в исследовании системы защитных сооружений Даневирке – крупнейшего и одного из самых известных памятников средневековой археологии Северной Европы. Даневирке представляет собой комплекс валов, крепостных стен и рвов, возведенных на южной границе Дании в VI-XI вв. Общая протяженность укреплений составляет 30 км (высота от 3,6 до 6 м). Подлинной научной сенсацией стало открытие в 2008 г. на одном из участков Даневирке ворот Уиглесдор, многократно описанных в исторических источниках, но недоступных ранее для исследователей. Ворота достигали 5 м в ширину при толщине стен в 3 м. Через Уиглесдор проходило военное и торговое сообщение между Данией, городом викингов Хе-дебю и поселениями саксов, фризов и славян [19]. В 2014 г. исследование Уиглесдор осуществлялось в рамках совместной датско-немецкой экспедиции (под руководством научного сотрудника ALSH, доктора А. Туммушайт). Изучению подверглась площадь к югу от ворот, где в предыдущем году были выявлены остатки нескольких зданий, крепостных рвов и мощенной дороги. Осуществление расчистки сопровождалось сохранением бровок, необходимых для прослеживания стратиграфии и выявления конфигурации каменных кладок.

Рис. 6. Исследования на памятнике Даневирке: 1. Вид на участок стены Даневирке в 250 м от места раскопок; 2.-3. Расчистка площадки перед воротами Уиглесдор

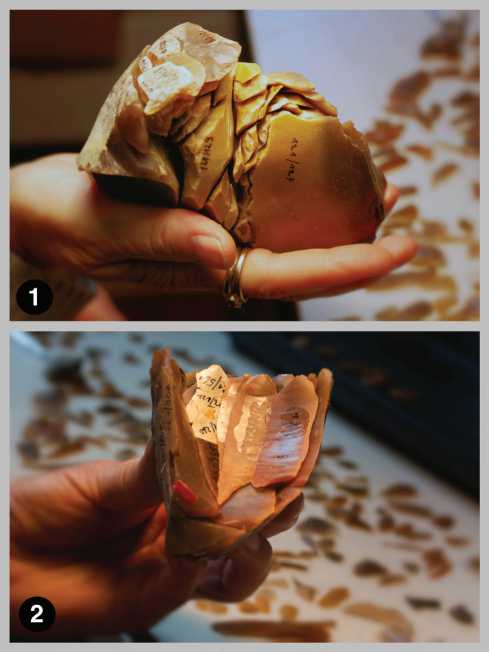

Участие в работе экспедиций дополнялось лекциями и полевыми экскурсиями по известнейшим археологическим памятникам региона: группе мезолитических памятников Дуфензее, курганным захоронениям, дольменам и кромлехам неолита и бронзового века, средневековым городищах Хе-дебю и Старигард, защитным сооружениям Дани-верке и Ольденбургскому валу (близ Хорста). Не менее значимыми пунктами плана стажировки являлись лекции, мастер-классы и тематические беседы. Часть экскурсий и тематических бесед была посвящена особенностям работы и исследо- ваний основных подразделений Археологического Музея: департамента ГИС (Й. Новотны), реставрационной мастерской (Р. Аниол), отдела по учету и хранению артефактов, научной группы по изучению камня и кости (доктор М. Вебер), лаборатории археогенетических исследований (доктор Е. Никулина), лаборатории археозоологии (доктор У. Шмольке). С результатами научных изысканий Археологического департамента нас познакомили доктор И. Клаузен, доктор И. Лютьенс и А. Гулдин. Мастер-класс по использованию метода ремонтажа при изучении материалов палеолитической стоянки Альт-Дуфенштедт продемонстрирован сотрудницей ALSH Б. Шааф.

Рис. 7. Апплицированные кремневые нуклеусы со стоянки позднего палеолита Альт-Дуфенштедт (работа Б. Шааф)

Программа стажировки предполагала возможность изучения археологических коллекций и зарубежной научно-исследовательской литературы по археологии каменного века различных периодов и регионов. В рамках практической работы с материалами палеолитической стоянки Телтвиш-1 (Аренсбургская долина) нами был проведен предварительный трасологический анализ небольшой выборки кремневых скребков (6 экз.) и резцов (4 экз.). Процедуре исследования предшествовала очистка артефактов в ультразвуковой ванне. На- блюдение и фиксация следов осуществлялись при помощи бинокуляра и микроскопа проходящего света Olympus с увлечением 8-80, 100, 200 и 500 крат. Исследование позволило отметить превосходную степень сохранности следов износа. Среди концевых скребков были выделены орудия для скобления шкур и твердых органических материалов. Следы скобления и строгания кости или рога зафиксированы у части изученных изделий с резцовыми сколами. Результаты проведенного анализа позволили конкретизировать существующие научные представления о хозяйственной деятельности позднепалеолитических обитателей Севера Германии. Установление фактов несовпадения типологических определений каменных орудий с их реальным функциональным назначением подчеркивает дальнейшие перспективы экспериментально-трасологических изысканий археологических материалов этого региона.

Знания и практические навыки, приобретенные в результате прошедшей стажировки, могут быть применены при проведении археологических изысканий на Севере Дальнего Востока. Актуальной представляется перспектива использования методов и технологий сбора, анализа и графической визуализации разнообразной пространственной информации. Геофизические методы магнитометрии и георадарного сканирования позволяют получать представления об облике и планировке древних поселений, не прибегая к раскопкам [19]. В археологии Северо-Востока России оборудование для геофизической разведки применялось при исследованиях стоянок Ушки-I [2], Ушки-V и Извилистая [13] (Усть-Камчатский район Камчатской области).

Широкое распространение в исследованиях древнейшего прошлого Севера Германии получили методы стереофотограмметрии, предполагающие проведение трехмерной съемки древних памятников с использованием воздушной или наземной техники с последующей обработкой полученных снимков в специализированных компьютерных программах. Вызывает интерес практика осуществления аэрофотосъемки археологических объектов беспилотными летательными аппаратами. Указанные методы могут быть привлечены для поиска и прогнозирования потенциальных археологических памятников и мониторинга состояния и фотофиксации уже известных объектов культурного наследия.

Интеграция в рамках единой геоинформацион-ной системы оцифрованных карт и спутниковых снимков, сведений о местонахождении гипотетических памятников, планов археологических раскопов, чертежей древних конструкций и сведений о местонахождении конкретных находок позволяет создавать тематические карты разнообразного содержания. При непосредственной фиксации пространственного распределения находок в культурном слое на археологических памятниках Шлезвиг-Гольштейна широко используются электронные тахеометры с интегрированным приемником GPS, пантографы, 3D-сканеры, профессиональная фотоаппаратура. Полученные данные внедряются при создании трехмерных виртуальных проекций распространения артефактов в культурном слое, выявления пространственно связанны групп находок, реконструкции облика жилищных и производственных структур [15]. Электронный тахометр и пантограф активно применялись при изучении стоянки Ушки-V в полевые сезоны 2008 и 2009 гг. С помощью тахометра осуществлялась топонимическая съемка местности, фиксация положения и глубины залегания в слое всех получаемых здесь находок, пантограф применялся для исключительно точной фиксации стратиграфии [6]. В виду широкой распространенности в археологии Камчатки, Колымы и Чукотки памятников с разрушенным, смешанным или переотложенным культурным слоем, необходимость привлечения приемов сверхточной фиксации сведений о стратиграфическом и планиграфическом контекстах археологических материалов не вызывает сомнений.

Процесс определения степени единства, однородности или синхронности археологических материалов из разрушенных комплексов может быть существенно дополнен и скорректирован в ходе технологического исследования всей археологической коллекции. При изучении способов производства каменных артефактов в археологии Севера Германии используется сочетание методов атрибутивного анализа, ремонтажа и экспериментальных данных [18]. Осуществление ремонтажа предполагает последовательную физическую реконструкцию древних артефактов по элементарным составляющим, рассредоточенным в культурном слое памятника. Атрибутивный анализ направлен на выделение технологически значимых морфологических признаков каменных артефактов и установление степени их сочетаемости в материалах конкретного археологического комплекса на основе статистических данных. Экспериментальный метод применяется при моделировании основных приемов производства каменных орудий и получения достоверных сведений для идентификации техника скола [14].

Последнее десятилетие отмечено активизацией научного интереса западноевропейских археологов к палеолитическим материалам Сибири, Дальнего Востока и Аляски. Рассмотрению технологий пластинчатого расщепления в палеолите Горного Алтая с позиций атрибутивного подхода посвящена докторская диссертация Н. Звинса [20]. В работе Шт. Хайденрайха изучены традиции производства каменных орудий, особенности сырьевых поселенческих и стратегий палеолитического населения Приамурья и Аляски, осуществлен сравнительный анализ опубликованных позднеплейстоценовых материалов Западной и Восточной Берингии [11]. Я. Гомез Кутули проведено сравнительное исследование технологий микропластинчатого расщепления, распространенных в археологических комплексах Севера Тихоокеанского региона позднего плейстоцена – раннего голоцена [9]. Использование новых методов исследования древнейших производств помогает выявлять и сопоставлять культурные стереотипы в производственной деятельности древнего населения различных регионов Северной Пацифики, позволит по-новому подойти к разрешению проблем генезиса древних культур и установления характера древнейших миграций.

Европейскими специалистами достигнуты существенные успехи в разработке методик микроанализа следов износа на каменных орудиях. В настоящий момент здесь проводятся трасологические исследования каменных индустрий палеолитических и мезолитических памятников, расположенных в непосредственной близости от Северной Германии [16; 17]. На этом фоне материалы каменного века Шлезвиг-Гольштейна остаются достаточно слабо изученными. Актуальность проведения трасологических исследований существенно возрастает в виду широкой распространенности в торфяниковых и озерных отложениях финально-палеолитических и мезолитических памятников региона превосходно сохранившихся находок из органических материалов. Параллельный экспериментально-трасологический и технологический анализ фрагментов обработанного сырья, заготовок, целых или сломанных изделий из дерева, кости, рога и каменных инструментов со следами износа открывает перед исследователями возможность выхода на принципиально иной уровень научной реконструкции. Результаты детального исследования стратегий адаптации раннеголоценового населения к изменениям окружающей среды на основании реконструкции технологий обработки дерева, кости, рога, кожи, процессов заготовки рыбы и растительных продуктов могут быть востребованы при проведении сравнительных исследований хозяйственно-производственной деятельности древних обитателей Севера Дальнего Востока.

Список литературы Археологические исследования на севере Германии: анализ опыта стажировки в научных центрах федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (май-июнь 2014)

- Бочарова Е.Н. Международная полевая археологическая школа «Shimaki-2013»//Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Т. 13. Вып. 5: Археология и этнография. С. 9-16.

- Диков Н.Н., Алексеев В. И., Малеванный Ю.В. Предварительные итоги магниторазведки на многослойной стоянке Ушки I//Новое в археологии Севера Дальнего Востока (материалы СВАКАЭ). Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985.С. 35-39.

- Кашин В.А. Палеолит Северо-Восточной Азии: История и итоги исследований. 1940-1980. Новосибирск: Наука, 2003.

- Кирьяк М.А., Орехов А.А. Археологические исследования на Севере Дальнего Востока (полвека истории)//Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. №4. С. 38-48.

- Крадин Н.Н. Итоги и перспективы развития археологии Дальнего Востока России//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. №5. С. 32-43.

- Clausen, I. and Ponkratova, I., 2009. Altsteinzeit im Schatten der Vulkane Kamchatkas. Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein, Heft 15, pp. 6-9.

- Dickinson, R.E., 1953. Germany: a general and regional geography. New-York.

- Dreibrodt, S., Nelle, O., Lütjens, I. et al., 2009. Investigations on buried soils and colluvial layers around Bronze Age burial mounds at Bornhöved (northern Germany): an approach to test the hypothesis of 'landscape openness’ by the incidence of colluviation. The Holocene, no. 19, pp. 487-497.

- Gomez Coutouly, Y., 2011. Industries lithiques à composante lamellaire par pression du Nord Pacifique de la fin du Pléistocène au début de l’Holocène: Thèse de doctorat en Préhistoire. Paris: Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

- Hartz, S., Beuker, J., Niekus, M., 2012. Neanderthal finds in Schleswig Holstein? -Middle Palaeolithic flintscatters in Northern Germany. A mind set on flint: studies in honour of Dick Stapert. Groningen: Groningen University Library, pp. 93-105.

- Heidenreich, St., 2012. In: Lithic technologies, functional variability, and settlement systems in Late Pleistocene Beringia. New perspectives on a colonization process. Doctoral thesis. ErlangenNürnberg: Friedrich-Alexander-University ErlangenNürnberg.

- Holst, D., 2011. Spatial organization and settlement dynamics of Mesolithic nut processing sites in the Duvensee bog (Northern Germany). In: Site-internal spatial organization of huntergatherer societies: case studies from the European Paleolithic and Mesolithic. Mainz: Verlag des RGZM, pp. 187-211.

- Hulse, E., Keeler, D., Zubrow, E., Korosec, G., Ponkratova, I., Curtis, C., 2011. A preliminary report on archaeological fieldwork in the Kamchatka Region of Russia. Sibirica, Vol. 10, no. 1, pp. 48-74.

- Inizan, M.L., Reduron-Ballinger, М., Roche, G., Tixier, J., 1999. Technology and terminology of knapped stone. Nanterre: CREP.

- Lau, N., 2013. Das Grab von Poprad-Matejovce in der Slowakei -Ein Blockhaus mit Inneneinrichtung aus der frühen Völkerwanderungszeit. Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein, Heft 19, pp. 16-19.

- Kufel-Diakowska, B., 2011. The Hamburgian Zinken perforators and burins -flint tools as evidence of antler working. In: Written in Bones: Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, pp.233-240.

- Rensink, E., de Kort, J.-W., 2012. A new Hamburgian site near Stroe (province of Gelderland), the Netherlands. In: A mind set on flint: studies in honour of Dick Stapert. Groningen: Groningen University Library, pp. 235-250.

- Weber, M.-J., 2012. From technology to tradition. Re-evaluating the Hamburgian-Magdalenian relationship. Neumünster: Wachholtz.

- von Carnap-Bornheim, C., Grupe, G., Hilberg, V. et al., 2013. Hedeby -methods and results of settlement archaeology//Археология Балтийского региона. М.: ИА РАН, 2013. С. 173-183.

- Zwyns, N., 2012. Laminar technology and the onset of the Upper Paleolithic in the Altai, Siberia (studies in human evolution). Doctoral Thesis. Leiden: Leiden University Press.